在清代史料中检索“唱书”这一语词,有三种解释类型。第一种范祖述《杭俗遗风·南词》中谈到“南词”演唱者被称为“唱书先生”,从这一点来说,“南词”也可被称之为“唱书”,所以“唱书”应是清代一种曲艺曲种的名称。结合蒋士铨描写的“杭州南词”演唱情况,可以说“南词”是在清代乾隆至清末时期流行于浙江杭州地区的一种曲艺曲种,这也可以说“南词”是清代浙江地区流行的一种“唱书”形式。......

2023-07-25

川剧流行于四川全省以及贵州、云南部分地区,是中国戏剧宝库中的一颗璀璨明珠。川剧传统剧目存量丰富,四川省川剧艺术研究院现珍藏传统剧目两千余种。由于收集到的四川地区的唱本有限,所以不能对川剧的传统曲目一一比对,只是选择其中具有代表性的篇目,与收集到的唱本进行比较,早期川剧剧本与唱书也有着继承关系。早期川剧剧目中的川剧木刻本《孙夫人祭江》改编自唱书《孙夫人祭江》,川剧木刻本《戏弄琵琶》改编自唱书《琵琶记》,川剧木刻本《柳荫记》改编自唱书《柳荫记》,川剧木刻本《九人头》改编自唱书《九头案》,从这些对比中可以看出,唱书是川剧传统剧目的来源之一。下面以《柳荫记》为例来分析唱书与早期川剧的继承关系。

唱书《柳荫记》[16]的唱本四周单边,半页十一行二十三字,中缝上部有“柳荫记”字样,单黑鱼尾,下部为页码,约有4500 字,唱词格式以七字句、十字句(三三四格式)为主兼及说白,全书没有明确划分段落,按照情节可以划分为十二部分,分别是:立志攻读、梁祝结拜、学堂共读、英台还家、山伯来访(含马家说亲)、书信来往(梁求药方)、英台相思、山伯托梦(含英台投坟、马家刨坟)、梁祝神救、英台大闹朝阳城、山伯考中状元、封官团圆(含护立新君)。目前搜集到的《柳荫记》还有两个版本:一个是民国25 年(1936 年)刊行《柳荫记》(上、中、下)三本,封面上标注有“批发处四川成都古卧龙魏湶记书庄(书社)翻刻本”,各本的卷首均有人物图像,内容文字与清末四川桂鑫堂刻本相同,这个版本目前收藏于中国国家图书馆;还有一个版本,是在一位老艺人家中所见,民国18年(1929)新刊《柳荫记》,四川新都鑫记书庄发行,内容文字也同清末四川桂馨堂刻本。

早期的川剧刻本《柳荫记》都古卧龙桥魏湶记书庄(书社)翻刻本共分为十二场,分别是柳荫结拜、英台辞馆、山伯送行、英台归家、英台骂媒、山伯访友、求药方、英台祭坟、英台下山、宿百花楼、英台打楼、封官团圆。

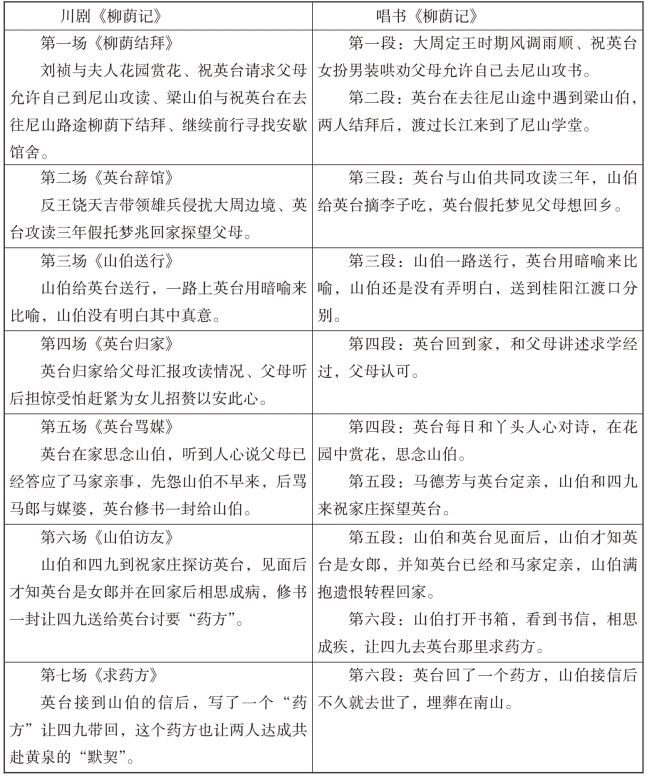

唱书木刻本《柳荫记》与早期川剧《柳荫记》内容比较:

1.开头有区别

川剧开头增加了风调雨顺,大周定王手下的刘贞夫妇到花园赏花的情节,在唱书中是没有的,这一段的增加,可能是为衬托梁祝故事发生的历史环境,与第二场开场反王饶天吉带领雄兵侵犯边境的乱局形成对比。唱书不同,一开始就交代历史环境,开头直接鲜明:“定王圣主坐龙廷,风调雨顺国家兴。文官提笔安天下,武将提刀定太平。有道君王民同庆,无道君王苦万民。尧舜禹汤多清正,桀纣幽王是昏君。历代帝王且不论,但表达大周一事情”。

2.川剧所依据唱书版本不同,会导致川剧主体或个别情节的异同

川剧《柳荫记》中有英台与嫂嫂打赌埋红绫的情节,这个情节在四川桂馨堂版唱书《柳荫记》中没有见到。但是在湖北武昌盲艺人唱书组铅字印刷唱书《梁祝姻缘》中却提到了“英台与嫂嫂打赌埋红绫”的情节。[17]清末民初上海燮记书局石印本《新刻梁山伯祝英台夫妇攻书还魂团圆记》也有这一情节。[18]由此可见,早期川剧《柳荫记》在编撰过程中,应是参考了当时其可见到的“梁祝故事”唱书本子,也有可能这个本子和今天所见到的唱书稍有差异,且每本之间也有差异,例如四川地区刊行的木刻《柳荫记》唱书,其唱本就有民国25 年(1936)成都卧龙桥魏湶记书庄上中下册本、民国18 年(1929)四川新都鑫记书庄不分卷本、清代末年四川成都《堂记正本调韵柳荫记》四卷本。这几种版本内容情节文词大致相同,但文辞、个别情节也会稍有区别。所以,早期川剧依据的唱书版本不同,就会导致川剧个别情节、文辞与其他唱本出现异同。

3.这段川剧《柳荫记》中除了人物说白和相关“科介”的内容,也出现了“锁南枝”等曲牌,“锁南枝”根据《九宫大成谱》正格式三、三、七、五、三、三、三、三。第四局可变为四字或六字,可用作小令,或用作曲。但是,川剧中所使用的则是不规范变格形式的“锁南枝”曲牌。川剧这段唱词主要用的是七字句形式,如英台唱:

二爹妈堂前把话论,女儿言话父母听,儿在家庭守闺阃,三从四德常记心。烈女诗章儿看尽,说辈古人父母听。抱石投江浣纱女,留得芳名到而今。孟姜女寻夫苦受尽,哭倒了东京万里城。鸾姣为夫寻自尽,张生听琴为莺莺。儿要出外去心定,双亲何必阻儿行。但愿苍天垂怜悯,保佑爹妈得安宁。临行上前拿礼敬,自有好音转回程。

同时,这段川剧唱词中也出现了大量“三三四”形式的十字句,如梁山伯唱:

我自幼读诗书才高学广,朝于斯习与斯坐破寒窗。有一日得高中谁不尊仰,步青云只在我三篇文章。胸有才那怕他龙门万丈,扬名声只等那丹桂生香。但愿得春雷动禹门汲浪,一定要占鳌头改换门墙。猛然间抬起头用目观望,柳荫下拴定马乘一乘凉。

由此可以看出,早期川剧的唱词形式、内容情节,基本是从“唱书”的唱词和内容情节模仿照搬过来的,早期川剧剧目、唱词、内容情节中,还可以找出两者之间互相联系、互相过渡明显的痕迹。

4.川剧对唱书内容删减的选择

唱书内容往往铺陈,因为唱书人只靠唱词发挥,并没有舞台和人物表演,所以唱词中会有诸多的表现、铺陈语句,以求达到尽量展现的效果。唱书在代代相传的过程中,会受到不同唱书人的修改,内容会更为丰富。川剧在对唱书的继承过程中,对其烦琐和稍显复杂的部分会进行修改。例如唱书《柳荫记》中“英台与山伯初次相遇的情景”:

英台告别了父母、女伴、姻亲,一人往尼山去了。正走间炎热难行,见前面路旁有柳树,就放下书箱在此乘凉。英台望见从远处走来的一位读书郎,摇着扇子前面走,后面书童四九担着书箱跟随。两人见面,互相行礼,然后“蹯脚打坐论家乡”,论了家乡、姓名、年龄,两人商议结拜,并在柳荫树下议排行,结拜之后起身走,一路欢喜谈家常。山伯脱衣、英台连衣一起渡过了长江,来到了尼山入学堂。

而早期川剧《柳荫记》中的这个情节是这样的:

梁山伯从家里走出去尼山途中,因为走累了就在一棵柳树下乘凉,这时,英台走着走着,忽然发现前面柳树下有一书生,就上前去和山伯打招呼,互相问候了解对方情况之后,英台提出要和山伯结拜为“金兰契友”,两人便效仿三国刘关张“桃园结义”。之后,两人一路前往找寻一个好酒馆住下“再叙温凉”去了。

显然,早期川剧的情节更为简单明快,少了诸多烦琐描述的部分,这种改编符合川剧作为舞台戏剧的特点。

5.川剧中增加了许多插科打诨逗乐的词句

在川剧第四场《英台归家》、第六场《山伯访友》中,都增加了“逗乐”的情节,而唱书中却没有七字句唱词,内容以铺陈描述为主,很少有“丑角逗乐”现象。这是川剧借鉴唱书后迈向戏剧的很大变化。插科打诨的例子很多,例如丑角四九在山伯让其问路时,先是以书童身份去问路,被那里的一伙人羞辱了一顿,之后,他将自己背的相公包袱打开,换上了相公的头巾和衣裳,再去问路,那伙人就很有礼貌地告诉了他。这一段中出现了这许多“插科打诨”的言语,也正是这样,显示出戏曲与唱书的说白文字之不同。

6.早期川剧《柳荫记》与唱书《柳荫记》内容情节之比较

表11-2 早期川剧《柳荫记》与唱书《柳荫记》内容情节之比较表

续表11-2

从以上早期川剧《柳荫记》与唱书《柳荫记》情节内容之比较中,可以看出,川剧《柳荫记》的内容情节,基本是从唱书移植过来的,且其中大量的唱词和说白也是据唱书的唱词和说白改编过来的。所以,由此可推,早期川剧《柳荫记》的前身应是唱书《柳荫记》。

【注释】

[1]高义龙:《越剧史话》,上海文艺出版社,1991年,第6页。

[2]张继舜:《落地唱书》,浙江文艺出版社,1992年,第182页。

[3]嵊县政协文史资料委员会编:《越剧溯源》,浙江文艺出版社,1992年,第115页。

[4]高义龙:《越剧史话》,上海文艺出版社,1991年,第3-12、15-17页。

[5]张继舜:《落地唱书·后记》,浙江文艺出版社,1992年,第181页。

[6]张继舜:《落地唱书·后记》,浙江文艺出版社,1992年,第100页。

[7]上海市传统剧目编辑委员会编:《传统剧目汇编》(第十四集),上海文艺出版社,1962 年,第103页。

[8]上海市传统剧目编撰委员会编:《传统剧目汇编》(第十四集),上海文艺出版社,1962 年,第103-104页。

[9]上海市传统剧目编撰委员会编:《传统剧目汇编》(第十四集),上海文艺出版社,1962 年,第105-106页。

[10]佚名:《蓝丝带》,清湖南益阳头堡文元堂刻本,第1、29页。

[11]上海市传统剧目编辑委员会编:《传统剧目汇编·越剧》(第十四集),上海文艺出版社,1962年,第149页。

[12]湖北民研会:《湖北民间叙事长诗唱本总目提要》,湖北省鄂州市第一印刷厂,1986 年,第121-122页。

[13]上海市传统剧目编辑委员会编:《传统剧目汇编·越剧》(第十四集),上海文艺出版社,1962年,第149页。

[14]张继舜:《落地唱书》,浙江文艺出版社,1992年,第4页。

[15]于红,李豫:《张锦传奇〈新琵琶〉创作原因探析》,载《中华戏曲》,2018年,第193-202页。

[16]路工:《梁祝故事说唱集》,上海古籍出版社,1985年,第106-180页。

[17]武汉盲人唱书组编:《梁祝姻缘》(上册),武汉市武昌盲人唱书组铅印本,1980年,第2页。

[18]佚名:《新刻梁山伯祝英台夫妇攻书还魂团圆记》,清末上海燮记书局石印本,第5页。

有关清代南方唱书研究的文章

在清代史料中检索“唱书”这一语词,有三种解释类型。第一种范祖述《杭俗遗风·南词》中谈到“南词”演唱者被称为“唱书先生”,从这一点来说,“南词”也可被称之为“唱书”,所以“唱书”应是清代一种曲艺曲种的名称。结合蒋士铨描写的“杭州南词”演唱情况,可以说“南词”是在清代乾隆至清末时期流行于浙江杭州地区的一种曲艺曲种,这也可以说“南词”是清代浙江地区流行的一种“唱书”形式。......

2023-07-25

“安顺唱书”除了前面所提到的“闲暇时用方音朗诵散流在当地的唱本自娱,不时吸引一些人围坐聆听,逐渐形成一种能唱者捧书照本宣科,爱听者趋附聆听的十分随意的演唱方式”外,还有一种主要的“地戏式”演唱方式。而“安顺唱书”的文本和表演形式中则体现出一种复杂的“历史社会记忆”之“遗存”。......

2023-07-25

威信,位于云南省东北部昭通地区云贵川交界处,是一个多民族聚居的地方。曹先生谈到唱“唱书”不是随意唱,“唱书时有规律的,从起唱到收唱,音长音短、音低音高,都是有规矩的”,尽管这样,对于完全是一个套路重复演唱的“唱书”,听别人唱得多了,也能够“无师自通”学会唱了。......

2023-07-25

而在“唱书”中,这些人物是不直接出场的,往往以第三人称的方式交代出来,或者将对白融入七字句、十字句唱词中。[33]上例说白中出现了大量的人物直接对话,且出现了除“白”“唱”以外的“引”“曲”字等标示正文中唱词说唱的文字,这在“唱书”中是没有见到的。[34]如上例,唱词中虽然均是以七字句为主,但也出现了大量多字句形式的“杂言”句子,不像唱书中即使出现十字句,也是以严格的“三三四”句式来呈现。......

2023-07-25

同名的石印本有两个版本,其中第一个《乌盆记全传》属于清末翻刻本,线装,四针眼,系合订本,由《乌盆记全传》和《三下南唐》两部分组成,系上海元昌印书馆发行,页面18.5cm×12.5cm,板框17.5cm×11.5cm,每版二十八行,每行五十六个字。第二个版本《包公案乌盆记全传》也属于清末翻刻本,由汉中炼石斋书局印行,线装,四针眼,页面19cm×13.5cm,板框18cm×12.5cm,正文每版二十三行,每行四十九个字。......

2023-07-25

在收集到的诸多清代南方唱书文本中,内容承继前朝的本子非常多。在1986年由中国民间文艺研究会湖北分会编的《湖北民间叙事长诗唱本总目提要》中,内有清代南方唱书的共141 篇,其中相关清代内容的30 篇,清代以前的49 篇,民国初年的1篇,新中国时期的1篇,时间不确定的62篇。......

2023-07-25

《湖南提要》收入的“唱书”列目如下:《朱砂印》(中湘九总黄三元)、《双银配》(又名《八仙图》,长沙左三元)、《后八仙图》(长沙左三元)、《珍珠塔》(长沙明经堂)、《罗一打柴记》(长沙文星堂)、《手巾记》(长沙黄又森)、《吴燕花》(长沙三元堂)、《吴大人私访九人头》(上下册,长沙小西门外左三元)、《九美图》(上下册,长沙小西门外左三元)、《四美图》(长沙小西门周庆林堂)、《七美图》(长沙西牌楼彭焕文......

2023-07-25

保山唱书是真正“活着”的唱书,民间仍然有唱书人在唱。如今,黄女士正在培养自己的儿女、徒弟学唱唱书。保山地区的唱书艺人有多位,每个人会唱的书目也不一样。在此对其中一部分艺人进行了调研:1.黄正芬,女,1967 年生,汉族,云南省保山市腾冲人,保山唱书传承人,师从自己的父辈,父师从祖辈,目前带有多位徒弟。......

2023-07-25

相关推荐