第3节改革开放以来中国征地政策变迁一、1978—1982年:以行政手段处理征地问题(一)政策出台背景十一届三中全会以后,随着邓小平“以经济建设为中心”的国家总体发展思路的确立和“健全社会主义法制”理论的提出,国民经济建设全面复苏,建设用地需求大幅度增长,国家建设征用土地出现了一些新情况和新问题。这一波的趋缓以1986年3月21日发布的《中共中央、国务院关于加强土地管理、制止乱占耕地的通知》为标志。......

2023-12-06

农业科技研究是农业科技进步的重要基础,本章按照不同时期农业科研政策的重点不同将其变迁过程划分为五个阶段:恢复——改革——全面改革——加快创新——突破。目前中国正处于第五个阶段——建设现代农业技术体系,实现农业科技创新能力的突破。

一、1978—1984年:恢复和建设农业科研机构阶段

(一)改革背景和内容

1978年以前中国农业科研机构几乎完全瘫痪,农村科研技术研究事业遭到了极大的破坏,同时,随着农村实行家庭联产承包责任制,原来的“四级农科网”解体。在这种情况下,中国农业科技研究的首要工作就是恢复和建设农业科研机构。

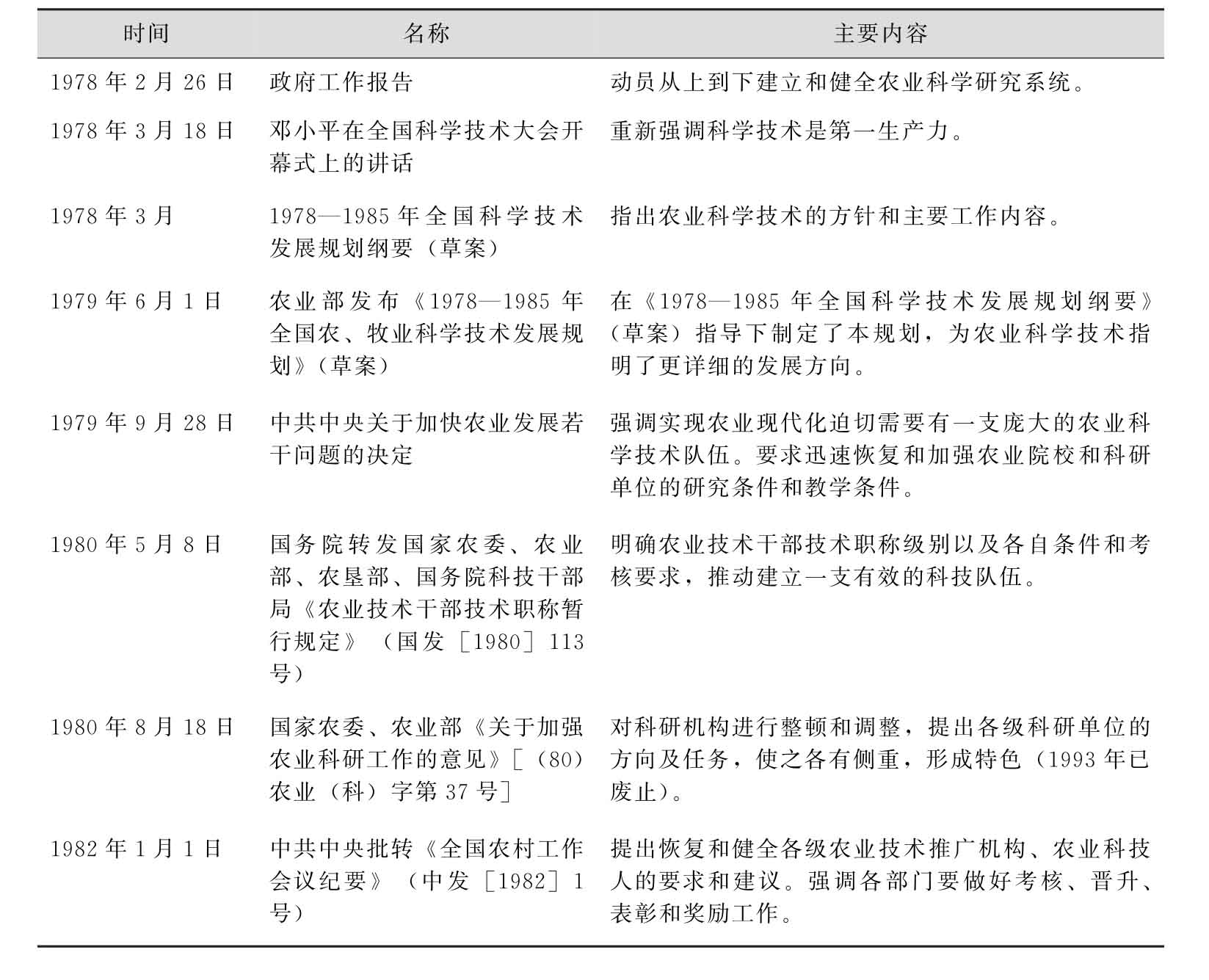

1978年2月第五届全国人民代表大会第一次会议通过的《1978年政府工作报告》,动员建立和健全农业科学研究和技术推广的系统,这为中国农业科研机构的恢复工作吹响了号角。1978年3月中央领导批示同意恢复中国农业科学院和中国林业科学研究院建制,为中国农业科研机构的恢复奠定了基础。1978年3月邓小平在全国科学技术大会开幕式上讲话,强调科学技术是第一生产力,带来了中国科学事业的春天。各省、自治区、直辖市农业科学院和其他专业研究机构相继恢复了建制或开始新建工作。此后发布的一系列政策文件也促进了农业科研机构的恢复和调整工作。

同时,为了指导中国农业科技发展,1978年3月全国科学技术大会通过了《1978—1985年全国科学技术发展规划纲要》(草案),农业作为8个影响全局的综合性学科领域的首位,被列入17个重点项目中。《1978—1985年全国科学技术发展规划纲要》(草案)指出了农业科学技术的方针和主要工作内容,强调要大力加强县一级农业和农机具科研机构,以它们为骨干,建立和发展四级农科网。1979年6月农业部发布了《1978—1985年全国农、牧业科学技术发展规划》(草案),为农业科学技术指明了更为详细的发展方向。

这一阶段农业科研政策演变的路线可用表6—1概括。

表6—1 1978—1984年主要农业科研政策法规

续前表

(二)政策效果评价

在上述政策推动下,中国初步形成了基本按照自然区划和经济特点设置的、由中央和地方两级管理的农业科技研究体系,开始进入一个全面发展的新时期。据统计,截止到1984年,中国农业科技队伍已发展到拥有地区以上的科研机构1 300多个,科技人员4.2万人。(2)

中国在农业科技成果方面也取得了巨大的成就。据统计,1979年以来,农业科技成果获国家发明奖32项,获农牧渔业部批准的技术改进奖514项,获科技推广奖130项。(3)到1984年,中国农业科技进步贡献率是34.84%(4),比1978年的26.68%(5)提高了8.16个百分点。

二、1985—1991年:农业科技体制全面改革阶段

(一)改革背景和内容

中国农村在成功地进行经济体制改革以后,进入了向专业化、商品化、现代化转变的新时期,依靠科技进步是实现这一任务的重要保证。为适应新时期新任务的要求,农业科技体制要进行全面改革。

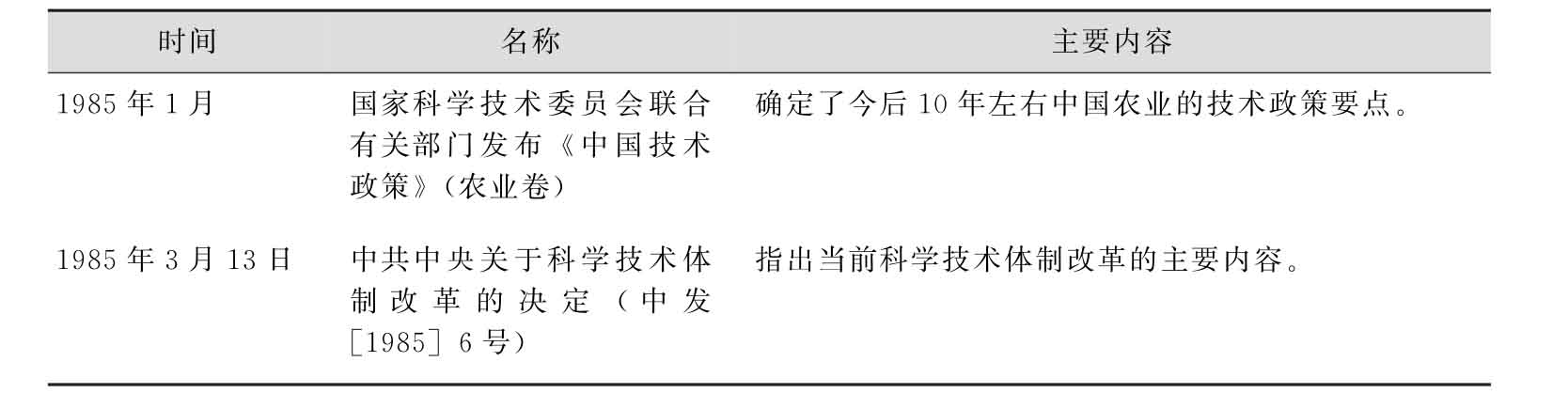

1985年1月国家科学技术委员会联合有关部门首次发布了《中国技术政策》(农业卷),确定了之后十年左右中国农业的技术政策要点:逐步建立合理的农业技术结构,大力促进商品经济;种植业要实行集约经营,不断提高单产并改善品质;坚持无机和有机肥料相结合,加快化肥生产;大力加强新型饲料产业体系的建设,促进畜牧业的发展;大力加强农产品贮藏、保险、运输、加工和综合利用技术;用先进的技术装备农业和乡镇企业,不断提高农业生产力;加强农业资源的保护和管理等。

1985年3月颁布的《中共中央关于科学技术体制改革的决定》指出,当前科学技术体制改革的主要内容是:在运行机制方面要改革拨款制度,开拓技术市场,克服单纯依靠行政手段管理科学技术工作,国家包得过多、统得过死的弊病;在对国家重点项目实行计划管理的同时,动用经济杠杆和市场调节,使科学技术机构具有自我发展的能力和自觉为经济建设服务的活力;在组织结构方面,要改变过多的研究机构与企业相分离,研究、设计、教育、生产脱节,部门、地区之间分割的状况;在人事制度方面,扭转对科学技术人员限制过多、人才不能合理流动、智力劳动得不到应有的尊重的局面。这一决定标志着中国农业科技体制改革从小范围试点进入全面推进阶段,迈进了全面改革的新时期。

为了使农业科技体制改革顺利进行,国家有关部门于1985年启动了“星火计划”,于1987年4月启动了农牧渔业“丰收计划”,此外,国家先后出台的高新技术研究计划(即“863计划”)、重大成果推广计划、攀登计划、国家自然科学基金等重大科技发展计划,都把农业科技放在突出位置,把解决农业生产中关键性、普遍性的重大问题作为科技工作的中心。

1991年11月中国共产党第十三届中央委员会第八次全体会议通过《中共中央关于进一步加强农业和农村工作的决定》,再次明确指出要抓紧实施科技、教育兴农的发展战略,其中最重要的一条就是:要加强科学研究,增加科技储备,提高农业整体科学技术水平。这对进一步加快和深化中国农业科技体制改革提出了新的要求。

这一阶段农业科研政策演变的路线可用表6—2概括。

表6—2 1985—1991年主要农业科研政策法规

续前表

(二)政策效果评价

农业科技体制改革大大促进了中国农业科技体系的发展。截至1991年,中国拥有农业科研机构1 142个,职工12.6万人(6),全国国有企事业单位有农业技术人员46万人。(7)

农业科技体制改革极大提高了中国农业科技创新能力。据统计“七五”期间共增产粮食173.86亿公斤,棉花3.69亿公斤;建成国家长期农作物种质资源库及数据库各一个,各类试验基地(站)近百个。五年来,广大科技人员协同攻关,已取得科技成果726项(含新品种、新组合),其中61项达到国际先进水平或国际领先水平。新品种的产量水平与“六五”时期相比有了较大的提高,如玉米杂交种“沈单7号”、“农大60”比对照“中单12”增产12%以上;水稻新品种“中83~49”比对照增产15%以上。(8)

三、1992—1998年:深化农业科技体制改革阶段

(一)改革背景和内容

随着市场经济在中国的发展,中国农业和农村经济已经进入一个新的发展时期,农业的发展正处于向高产、优质、高效的方向转变的关键阶段。农业科研工作要进一步调整方向和结构,不断深化农业科技体制改革,使之适应于农业发展新的需要,重点任务是推动传统农业向高产、优质、高效的现代农业转变。

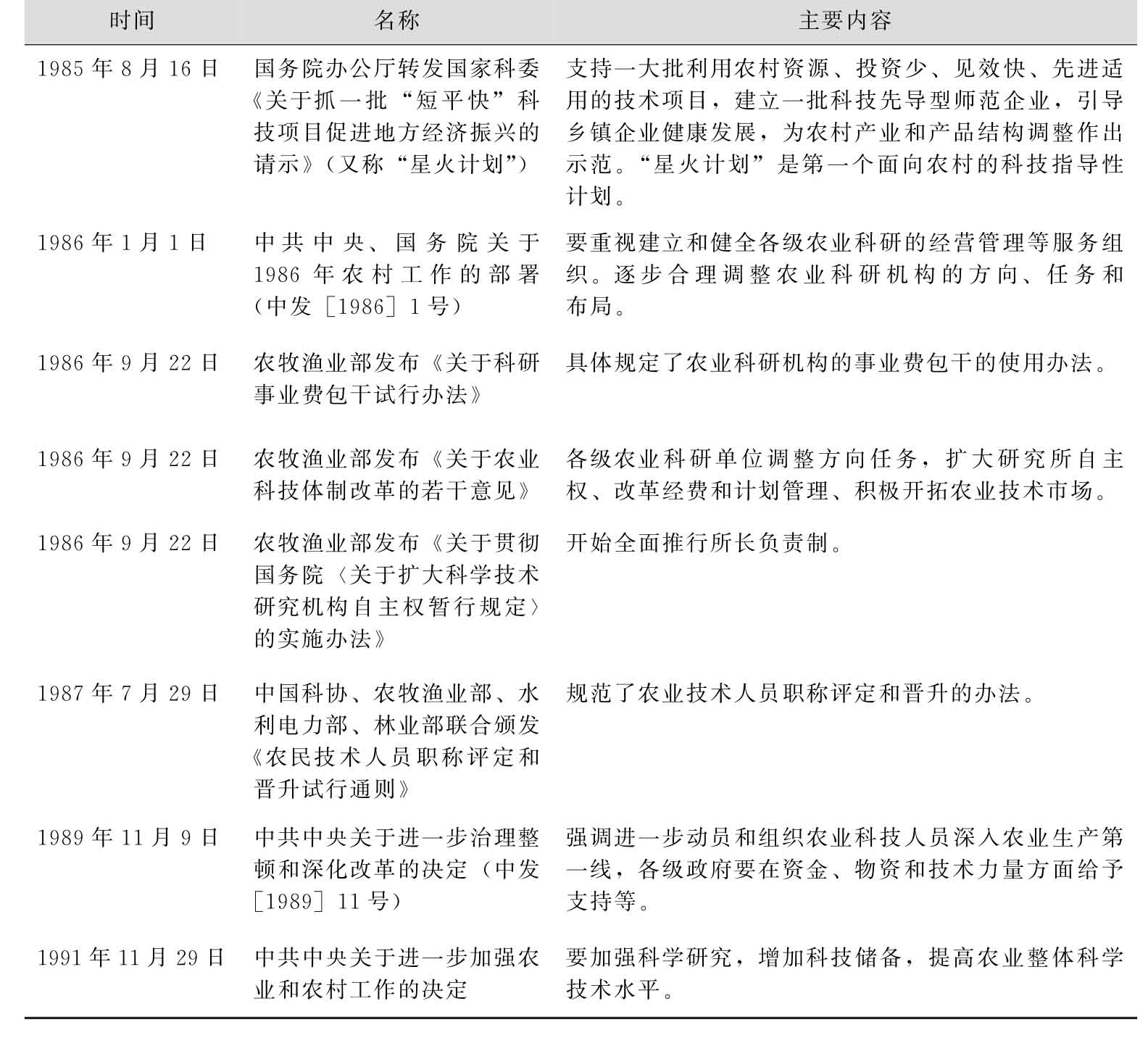

1992年6月农业部发布了《关于进一步加强科教兴农工作的决定》,强调中国农业的发展正处于向高产、优质、高效的方向转变的关键阶段,要加强农业科研工作,增强科教兴农的技术储备。逐步建立起国家、集体、企业、个人和单位自筹的多元投资结构,努力提高科教投入的总体水平。进一步深化农业科技体制改革、积极稳妥地引导科教单位和人员分流,实现各尽所能,各得其所。

以邓小平1992年初的南方谈话和党的十四大为标志,中国改革开放事业进入新的历史时期。为适应市场经济发展的要求,1994年2月国家科委、国家体改委联合制定了《适应社会主义市场经济发展,深化科技体制改革实施要点》,指出科技体制改革的总体目标是建立适应社会主义市场经济发展,符合科技自身发展规律和市场经济运行规律,科技与经济密切结合的新型体制。强调按照自然区划调整农业科研机构的布局。国家就农业科研、教育、生产的结构体系发布指南,以省为主推动农业科研机构的分流和调整,指导部分机构转化成区域性科研中心,从事应用研究,兼顾基础研究和技术开发。大力加强地、县农业科技机构和示范推广服务机构,实现农业科技机构的结构性调整。鼓励和支持以农民为主体的专业技术协会、研究会和科技经济合作组织的发展,建立科技机构、示范推广服务机构与各类群众性科学技术组织相结合的全程科技服务体系。

1998年10月发布的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》指出,中国由传统农业向现代农业转变,由粗放经营向集约经营转变,必然要求农业科技有一个大的发展和进行一次新的农业科技革命。强调要改革农业科技体制,调整分工和布局,突出重点,鼓励创新,联合攻关。这一决定对农业科技改革提出了更高的要求。

在深化农业科技体制改革的同时,国家科学委员会于1998年1月发布了新的《中国农业科学技术政策》,确定了2010年以前中国农业科技发展的方向、原则、重点领域、关键技术和有关政策措施;分别制定了农业产前、产中、产后近20个学科领域和全国八个农业区的科学技术政策,是中国农业技术史上涉及部门最多、学科最全的一部科学技术政策。

这一阶段农业科研政策演变的路线可用表6—3概括。(www.chuimin.cn)

表6—3 1992—1998年主要农业科研政策法规

续前表

(二)政策效果评价

在上述政策措施推动下,中国建立了一个学科较为齐全的农业科学技术体系。截至1997年底,全国农业科研、开发机构已达1 587个,科技人员和干部职工总数近150万人,其中从事研究与开发的12万人(9),截至1998年全国国有企事业单位有农业技术人员63.6万人。(10)

同时,中国农业科技也获得了可喜的丰收成果,良种选育、水稻基因的研究、动植物重大病虫害防治技术等方面取得重要成果。例如,1998年中国国家级农业科技成果65项,其中国家科技进步一等奖2项。农业科技部奖励345项,其中部科技进步奖145项;全国农牧渔业丰收奖200项。(11)农业科技创新能力的提高显著地促进了中国农业科技进步贡献率的提高,1998年农业科技进步贡献率已达到42%。(12)

四、1999—2006年:加快农业科技创新阶段

(一)改革背景和内容

改革以来中国农业科技对农业增长的贡献率提高很多,但是农业科技总体水平仍远低于发达国家的水平,科技与经济脱节的问题还没有从根本上得到解决,科技向现实生产力转化能力薄弱,这些依然制约着中国农村经济发展,因此必须通过深化改革,从根本上形成有利于科技成果转化的体制和机制,加强技术创新,发展高科技,实现产业化。这个阶段的主要工作是继续调整农业科研方向,加快农业科技创新,建设农业高科技园区。

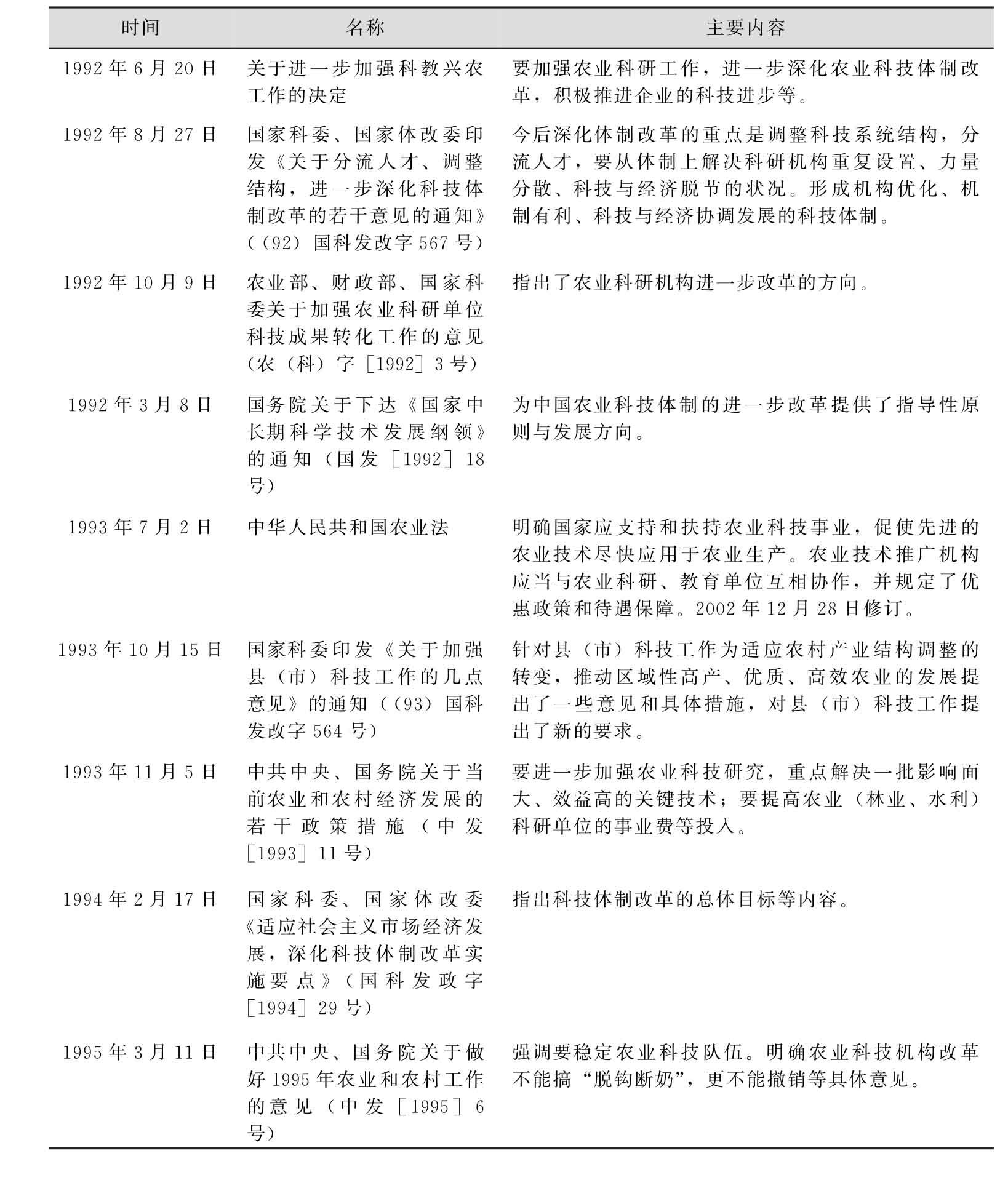

为了解决中国农业科技创新能力不足的问题,1999年8月发布的《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》指出:加快农业和农村经济发展中关键技术的创新和推广应用。加强信息技术、生物技术与传统农业技术的结合,研究开发一大批关键技术,特别要在优良品种培育和节水农业两大领域集中力量尽快实现新的突破,为中国农业现代化提供强有力的科技支撑。

2001年4月国务院印发《农业科技发展纲要(2001—2010年)》,提出今后十年农业科技发展的方针、原则、目标任务及“十五”期间的工作重点。纲要指出,要建立适应社会主义市场经济体制要求的新型农业科研创新体系,主要内容包括:具有国际先进水平的农业科学研究与技术开发体系,专业队伍与农民科技组织相结合的农业科技推广与服务体系,精干高效的农业科技管理体系,以及强有力的农业科技保障体系。根据农业科技周期长、公益性和预取性强的特点,农业科研机构分为三类,采取不同的支持方式进行改革。第一类,具有面向市场能力的农业科技机构——应逐步转变为科技企业,做到自主经营、自负盈亏、自我发展。第二类,服务类农业科技机构——应逐步转变为企业或企业化管理,从事非公益性技术咨询服务的科技机构。第三类,基础性、公益性为主的农业科技机构——在优化结构、分流人员、转变机制的基础上,经国家有关部门认定后,按非营利机构运行和管理。2001年7月科学技术部下达了《关于印发〈农业科技园区指南〉与〈农业科技园区管理办法(试行)〉的通知》,指出农业科技园区采取先行试点、总结经验、稳步推进的运行方式,推动了中国农业科技园区建设的步伐。2006年10月科学技术部发布《国家“十一五”科学技术发展规划》,对农业科技创新提出了更新的要求。

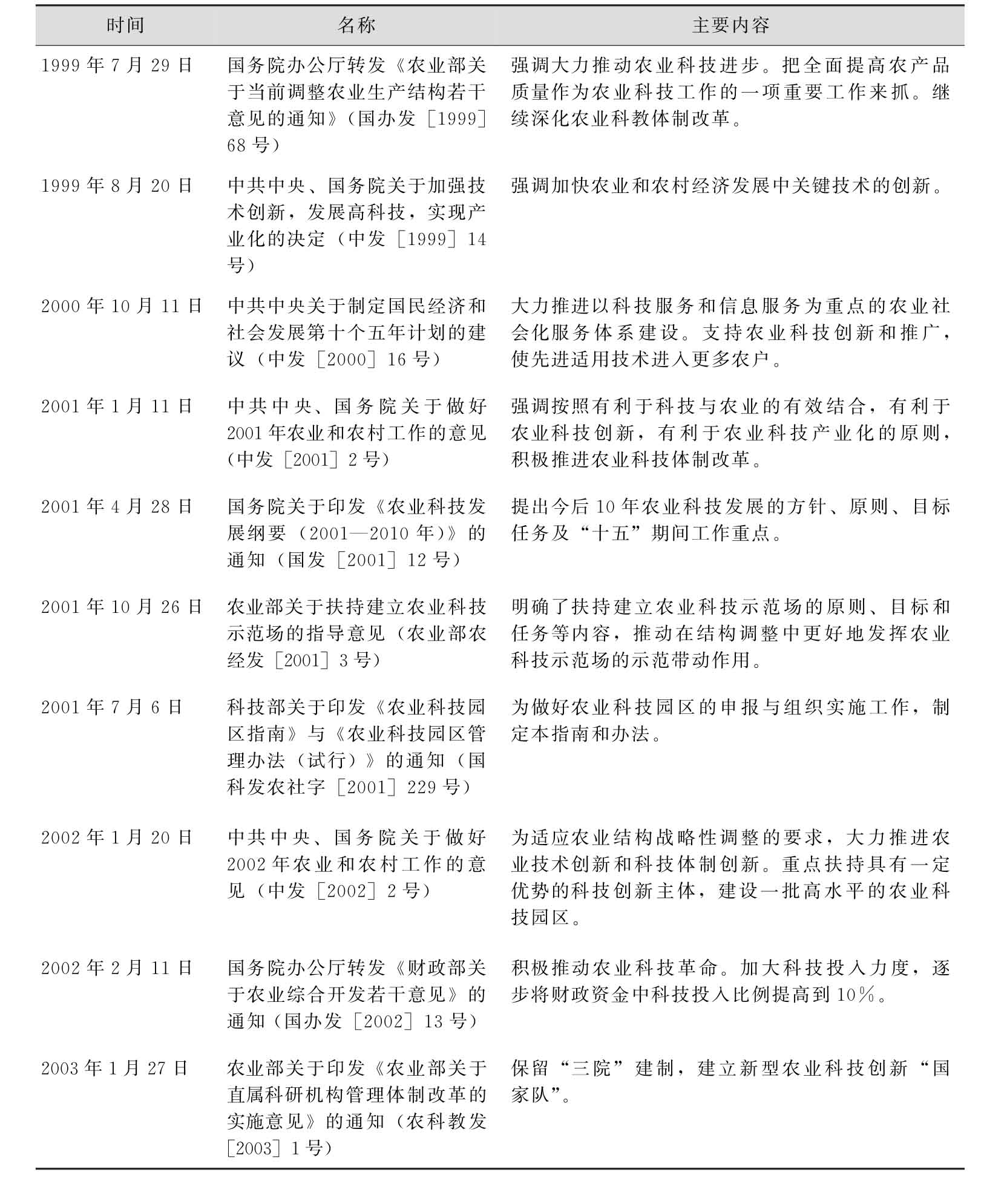

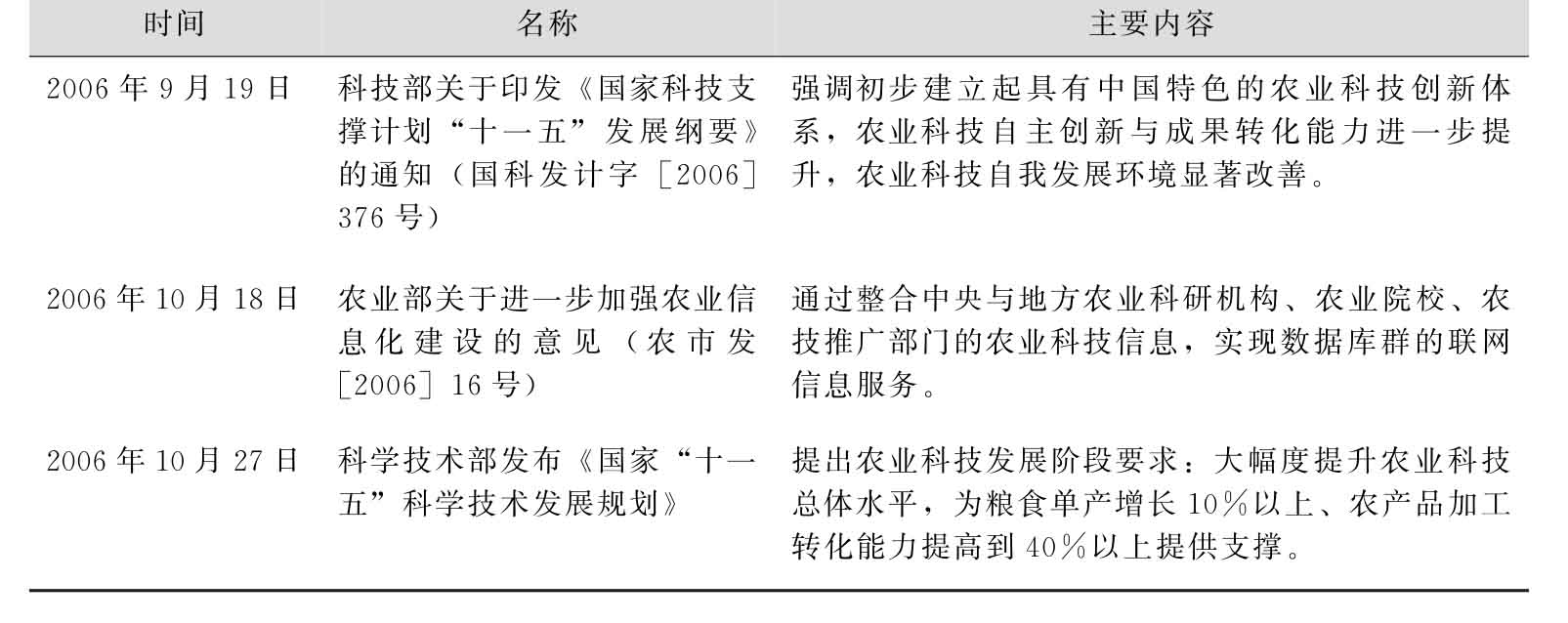

这一阶段农业科研政策演变的路线可用表6—4概括。

表6—4 1999—2006年主要农业科研政策法规

续前表

续前表

(二)政策效果评价

在上述政策措施的推动下,中国形成了按行政区域布局,以农业科研、教育和推广机构为主体的体系框架。截至2006年6月30日,中国农业科研机构共计1 200多个,职工12万人。(13)据“第二次全国农业普查主要数据公报”显示,2006年全国共有农业技术人员207万人,其中,在农业生产经营单位从业的94万人。按职称分,高、中、初级农业技术人员分别为12万人、46万人和149万人。分类改革工作也取得了明显成效。非营利性科研机构学科调整、岗位设置和内部改革基本到位,学科结构和布局明显优化,科技投入明显增加,科研水平不断提高,内部改革不断深化,新的运行机制初步形成。

农业科技园区也有重大发展。据2007年中国科学发展报告统计,截至2006年底,36个国家农业科技园区核心区面积已建成55.05万亩,占规划面积的70%左右,企业总数2 809家,年销售额高于100万元的龙头企业达749家,占总数的26.69%。2006年园区企业引进项目475个,自主开发新项目278个。

同时,国家农业科技创新能力不断增强。中国现代育种技术已走在世界前列,动物克隆等农业生物技术已达到国际先进水平,信息技术与遥感技术等已开始在农业生产中得到应用。据统计,“十五”期间,每年获得各类农业科技成果4 000多项。(14)“十五”期间主要科技成果包括:作物种质资源核心种质构建和创新,在国际上率先构建了水稻、小麦、大豆三种主要农作物的核心种质;超级稻研究取得突破,转基因抗虫棉及三系杂交棉取得进展,处于世界先进水平等。(15)

五、2007年至今:建设现代农业科学技术体系阶段

(一)改革背景和内容

发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务,是推动新农村建设的重要方式。科技进步是现代农业建设的重要支撑点,中国现代农业建设对科技提出了新的要求,为此建设现代农业技术体系成为重要工作。这个阶段的主要工作是建设现代农业科技体系、继续加强农业科技园建设、继续推进农业科技创新。

为了适应现代农业建设的需要,2007年中央一号文件《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》强调推进农业科技创新,着力强化农业科技和服务体系基本支撑。主要内容包括:加强农业科技创新体系建设,大幅度增加农业科研投入,着力扶持对现代农业建设有重要支撑作用的技术研发,深化农业科研院所改革、逐步提高农业科研院所的人均事业费水平,加快农业信息化建设等。

2007年5月国务院转发了《“十一五”国家农业科技园区发展纲要》,《纲要》明确了国家农业科技园区工作的重要性,提出农业科技园区的发展思路和基本原则、总体目标和重点任务、保障措施等有关规定,为推动中国农业科技园区建设提供了指导。

2008年中央一号文件《中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》强调要加快推进农业科技研发和推广应用。2008年1月农业部发布《农业部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见〉的意见》,强调加快现代农业产业技术体系建设,以现代农业产业技术体系建设为突破口,着力推动农业与科技结合,组合全国优势科研力量集中研究、集成、试验、培训和示范,加快农业科技创新平台建设,力争在关键领域和科学前沿尽快掌握一批核心技术和拥有一批知识产权,实现农业科技进步新的突破。

这一阶段农业科研政策演变的路线可用表6—5概括。

表6—5 2007年至今主要农业科研政策法规

续前表

(二)政策效果评价

上述政策措施推动了中国现代农业技术体系的建设,促进了科技创新能力继续提高。统计表明,2007年中国农业科技领域硕果累累,在有关基因研究、生物抗灾减灾研究等方面的工作均取得重大突破,例如成功克隆GW2基因,导入小粒品种,使其产量显著增加;在世界上首次培育出富含高活性植酸酶并稳定遗传的转基因玉米,显著提高牲畜生产性能;通过植物介导的昆虫RNA干扰技术抑制害虫生长等。2007年中国农业科技进步贡献率已达48%左右(16),是1798年的1.8倍。

有关中国农村改革的过程及机理分析的文章

第3节改革开放以来中国征地政策变迁一、1978—1982年:以行政手段处理征地问题(一)政策出台背景十一届三中全会以后,随着邓小平“以经济建设为中心”的国家总体发展思路的确立和“健全社会主义法制”理论的提出,国民经济建设全面复苏,建设用地需求大幅度增长,国家建设征用土地出现了一些新情况和新问题。这一波的趋缓以1986年3月21日发布的《中共中央、国务院关于加强土地管理、制止乱占耕地的通知》为标志。......

2023-12-06

第2节农业科技推广政策变迁及其效果评价农业技术推广是农业科技进步的关键环节,没有农业技术推广就没有农业科技向农业生产力的转化。中国目前正处于第四个阶段,力图形成适应市场经济发展的农业技术推广体系和推广机制。表6—71990—1999年主要农业科技推广政策法规续前表续前表(二)政策效果评价上述有关政策措施极大地推动了农业技术推广体系的发展,使中国初步建立了农业技术推广体系,成为农业社会化服务的生力军。......

2023-12-06

第4节中国农村土地政策存在的问题与政策走向一、目前中国农地政策存在的问题(一)小规模生产,难以形成农业的规模化经营从国际上看,根据联合国粮农组织的最新统计资料,目前日本农民的人均土地规模已经是中国的七倍,韩国是中国的四倍。......

2023-12-06

第4节中国农民专业合作经济组织发展存在的问题及政策走势一、目前中国农民合作经济组织发展存在的主要问题从实际情况看,虽然经过了改革开放近30年的发展,中国农民合作经济组织仍然很不成熟,与国际上发达的合作经济组织相比,无论是组织运行、经济实力,还是服务功能、社会影响力和合作程度,都有很大差距。这一支出应列入中央及地方每年的财政预算中,专款专用,引导农民合作经济组织发展。......

2023-12-06

陕西省对外开放政策的实施、效果及前瞻陈春会改革开放,尤其是西部大开发以来,陕西省对外开放政策在党的对外开放政策指引下不断完善、发展。改革开放初期,陕西省委、省政府把利用外资确定为陕西对外开放的重点。因此我们将从20世纪90年代起总结陕西省对外开放政策的演变及其实施。《纲要》为陕西省对外开放指明了方向。......

2023-11-30

若城区内无《上海市产业用地指南》中涉及的项目类型,该条文不参评。《上海市产业用地指南》对工业用地产业项目类、工业用地标准厂房类、研发总部产业项目类、研发总部通用类以及物流仓储用地四类设置了土地产出率的控制值和推荐值指标。绿色生态城区在产业引入与退出方面宜参照《上海产业能效指南2018版》中的能效要求,有选择地引入产业,并根据实际情况促进低能效企业退出。......

2023-10-20

第4节中国农产品流通政策变迁过程总结及展望一、中国农产品流通政策变迁的基本路径(一)农产品流通政策在不断地向市场化迈进从流通价格形成机制和供求决定因素上看,市场机制已经逐步深入流通领域。......

2023-12-06

第2节改革开放以来中国农村宅基地政策变迁一、1978—1985年:采用行政手段规范和管理土地阶段(一)政策出台背景1978年前的29年,中国的土地管理实行的是城市和农村分别管理的模式。社员迁居并拆除房屋后腾出的宅基地,由生产队收回,统一安排使用。1982年12月4日,第五届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国宪法》明确指出农村宅基地属于集体所有。......

2023-12-06

相关推荐