农业以经济作物为主,主要有油棕、橡胶、热带水果等。稻米自给率为60%。渔业以近海捕捞为主,近年来深海捕捞和养殖业有所发展。近年来赴马来西亚旅游的游客,尤其是中国游客逐年增多。民航主要由马来西亚航空公司经营。主要进口机械运输设备、食品、烟草和燃料等。金融危机发生后,马来西亚政府没有修改和减少投资。......

2023-12-06

农作物栽培技术

1987年前,神木县基本实行草田轮作技术,豆科与禾本科轮作倒茬,水平沟与垄沟栽培技术,称之为“两法”种田。针对县农业生产“十年九旱”的现状,主要采取抗旱集雨保墒、提温增效等措施,效果显著。1987年以后,推广“三杂”(玉米、高粱、洋芋)的杂交育种,全县农业领域实现单产突破。同时,应用塑料薄膜覆盖技术(称之为“白色革命”),使作物单产又一次得到了大幅度提升。县境内长城以北风沙滩地区,以保墒、增温、延长生长期为主要目标,在玉米、夏洋芋等作物上应用。南部丘陵区域以增温、集雨、抗旱、保墒为主要目标,在豆类、旱地玉米等作物上推广,达到了显著的增产增效作用。1990年,大面积推广“两高一优(高产、高效、优质)”,以及地膜种植、病虫综合防治、配方施肥、良种更新等新技术品种的推广普及培训。1991年,引进“美国G101油葵”,在全县推广。2000年,实施“优质高产高效集成技术”,使单项技术向综合配套发展。伴随着测土配方施肥技术、病虫综合防治技术、全膜双垄沟播技术、机械化耕作技术、农业信息化技术的快速发展,加快了传统农业向现代农业的转变。

农作物保护

害虫防治 随着现代科技水平的提高,种植方式的改变与进步,使得农民通过种植获得的收入也在不断地增加。但是,病害、虫害并未随着科技的发展而消失,1987以后,神木县大部分乡镇病虫害频发,大面积暴发,造成了大片农田减产甚至绝收。

境内常见的病虫害有粮食作物害虫、多食性害虫、地下害虫等多种。

粮食作物害虫主要有玉米螟、粟灰螟等。

玉米螟,俗称玉米钻心虫,以危害玉米为主的多食性害虫,一年发生两代。在防治上,主要采用在5月前处理完玉米秸秆和玉米芯,消灭越冬虫源的办法,收到了较好的效果。

粟灰螟,亦称谷虫,是一种古老的谷子害虫。防治方法主要采用掏拾谷茬,消灭越冬幼虫。2012年,境内大面积发生旱地螟虫,面积36万亩。其中,毁苗面积4万多亩,其他地块程度不等减产。

多食性害虫主要有稻蝗、黏虫等。

稻蝗,2008年,在尔林兔、中鸡、锦界首次大面积发生稻蝗灾害,最高虫口密度达129头/平方米。县农业局组织技术干部,调配防治器械、药剂,统防统治防治面积5000亩,防治效果达98%,未造成灾害。2011年,该地区再次暴发,发生面积13000亩。

黏虫,是一种远距离迁飞害虫,常因外地迁入成虫数量多少而决定发生面积。1998年,中南部三代黏虫大发生,发生面积约18万亩,虽对部分区域进行了防治,仍造成平均减产20%以上。2000年,三代黏虫在谷子、糜子上大面积发生,全县组织统防统治,基本上控制了危害。

地下害虫主要有蛴螬、金针虫、蝼蛄和地老虎等。常年发生面积10万亩,作物被害率5%~10%,造成缺苗断垅,严重地区危害率达50%以上。据调查,县中鸡乡与大保当乡地下害虫每平方尺分别有16头和9~11头。1987年以后,采用高效低残毒易分解的辛硫磷拌种防治,效果较好。

草地螟,是异地迁飞的一种暴发性害虫,一年发生三代,主要危害苜蓿、马铃薯、蔬菜、黑豆、向日葵等多种作物。境内大面积发生过二次:1982年,在栏杆堡乡大面积发生,面积33万亩。百步惊蛾量3000~4000只,每平方米草地螟幼虫25~30头,最高区域达80~100头,受害面积1万亩。第二次,在2009年5月中下旬,在太和寨乡大面积发生。通过县机防队及时防治,两次虫害均未成灾。

病虫害对粮食生产危害很大,根据农业局调查:谷虫,全县常年发生面积10万亩,每亩损失粮食2.5公斤,全县损失25万公斤;黏虫,常年发生面积5万亩,每亩损失粮食17.5公斤,全县损失87.5万公斤;地下害虫,常年发生面积10万亩,每亩损失粮食6.95公斤,全县损失69.8万公斤。据统计,各类病虫害常年发生面积达28万亩,共损失粮食产量达317万公斤。

农作物病害 1985年以前,神木县农作物病害主要是玉米丝黑穗病和大小斑病,谷子黑穗病和白发病,1985年,通过采取有效办法防治后再无发生。2009年,全县马铃薯晚疫病大流行,发生面积达到12万亩左右,平均减产达到50%以上。通过农技部门防治,再无大面积发生。

鼠害、兔害、鸟害、草害 境内农田鼠害主要是中华鼢鼠,多分布于山地旱地。1999年,在实施退耕还林(草)生态工程中,也引发了一些新的生态问题,如野兔大量增加,到2001年已泛滥成灾。2003年8月,县畜牧局监测发现,退耕还草地每平方公里野兔数量达40~50只。野兔咬食黄豆幼苗,麻雀吃谷子籽实,山鸡吃豆荚,黑老鸭吃葵花籽,农民群众束手无策。神木县农田杂草种类多,危害重,特别是北部下湾滩地区。常见杂草有狗尾草、牛筋草、看麦娘、羊草、马齿菜、灰菜、苋菜、扁蓄、鸡眼草、鸭拓草、车前草、独行菜、伏蒌陵菜、黄篙、刺儿菜、菟丝子、褐穗莎草等野草。

病虫测报 1983年,县农科所院内建立病虫测报站,占地面积3亩。建立一虫一病一档的测报制度和病虫标本室,采集整理昆虫标本3000余种,1万余件。同时,对1978—1981年黏虫、地老虎成虫发生规律进行分析,绘制出发生规律曲线图。2007年,建立永兴西坬村、解家堡乡赵家沟村、马镇盘塘村、锦界渡口村4个农村测报网点,实行日常化管理,配备专业人员3名进行周报到市。测报工作以全县大田粮食作物为主,主要观察小地老虎、玉米螟、草地螟、黏虫等病虫害。到2012年,及时发现重大灾害情报112期,准确率达到85%以上。

农药农械 1987年,神木县沿用传统的土农药、杀菌剂、敌杀死等,引进背负式喷雾器、灭草剂等器械农药,为大面积防治农作物病虫害起到了重要作用。

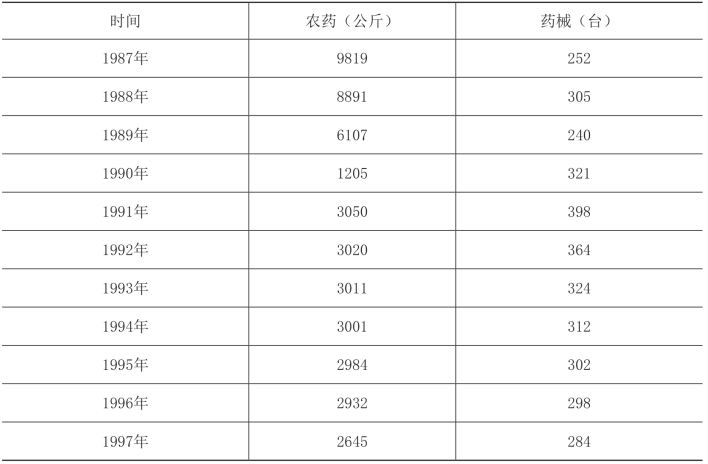

表6-21-6 1987—2012年神木县农药农械销售统计表

续表

土壤改良与施肥

神木县在长期的农业生产实践中创造了不少改良土壤的经验和方法。例如,引水洗碱,引水拉沙,铺沙压碱,深翻改土,增施有机肥、草粮轮作、水旱轮作等,对农作物持续增产起到了良好的作用。1900年以后,神木县狠抓水利工程的挖潜配套,扩大灌溉面积,制定灌水定额,提高灌水效益,节约用水,降低灌溉成本;平整土地,新修梯田,深翻改土,创造厚实的耕层土壤;通过种植绿肥等养地作物增施有机肥,提高土壤肥力。克服重氮轻磷,提倡氮磷钾肥料配合施用,氮肥追肥少量多次,科学施用化肥,提高肥料利用率;通过引洪漫淤,改良土壤质地;实施对半山半川退耕还林,发展畜牧业,实现以山养川,以牧促农;在沿黄川道区发展枣园,实现以林促农,果园与农作物间作,达到粮果双丰收。

良种繁育与推广

马铃薯 境内自然隔离条件好,昼夜温差大,秋季雨水少,利于晾晒,适宜两杂制种。马铃薯种植在神木县有着悠久的历史,特别是中南部乡镇,常年稳定在12万亩左右,由于老品种种植时间长,品种退化,种性降低,产量徘徊在每亩350公斤左右。1987年以后,相继引进推广了一些新品种,并通过区域试验、示范,取得经验,掌握数据后选择适宜品种大面积推广。累计承担省级区试20项,市级区试30项,示范品种80个。1996年之前,每年制种500亩左右,产种15万公斤,供应全县。1996年以后,每年制种4000亩以上,除供应神木县用种外,每年还向内蒙古、山西、江苏、河南等地提供优质良种100多万公斤。

1998年,相继引进革新1号、2号和6号,平均亩产1500公斤,增产40%。2008年,从榆林市农科所调入脱毒紫花白高产马铃薯30万粒,原种3万公斤,合格种6.5万公斤,夏播费乌瑞特3万公斤;在锦界袁家沟实施夏洋芋—秋白菜200亩,亩产值6000元,共计产值120万元,仅此一项为马铃薯种植户增加纯收入800元。2009年开始,每年调回脱毒紫花白高产型薯100万粒,原种13.19万公斤,合格种87.13万公斤,夏播马铃薯4.93万公斤。截至2012年,每年调回脱毒紫花白高产型薯200万粒,为马铃薯稳步发展打下了坚实基础。

玉米、高粱 1987年前,农户大部分种植常规玉米品种,零星引进种植辽东白、金皇后、156等双交种或三交种。1987年开始,大量引进、试验、示范新品种,并选择适合神木县种植的优良品种。1996年开始,大面积推广的玉米有忻黄单17号、白单4号、哲单7号、榆单917号;高粱有晋杂4号、5号和忻杂52号,产量达到500公斤/亩,增产2.5倍。1996—2004年,又引进了玉米中单2号、丹玉13号、沈单10号、陕单911号和陕单902号;高粱有抗4,既有骨干品种,又有搭配品种。大田玉米产量平均在300公斤以上,增产20%。2004年,引进种植了专利玉米品种澄海9号、永玉3号、豫玉22号、户单101号、榆单9号,根据不同区域合理种植,产量又有新的突破,平均亩产达到750公斤以上,平均增产30%。2008年,县农技中心在乔岔滩马家滩种植澄海9号玉米300亩,平均亩产在1000公斤以上。科技引领,项目带动,使玉米良种覆盖率逐年上升,神木县种植玉米常年稳定在18万亩左右。1987—2000年,每年供应两杂良种10~12.5万公斤,只占玉米、高粱种植面积的28%。2005年以后,县上加大对农业的投入,实行良种补贴,良种覆盖率逐年提高。2005年、2006年两年,销售两杂良种30万公斤,包衣率70%,覆盖率70%。2007年,销售良种35万公斤,包衣率80%,覆盖率80%。2008年,销售良种45万公斤。其中,专利品种5万公斤,包衣率和覆盖率均达到90%。2009年,销售良种50.5万公斤。其中,专利品种7.5万公斤,包衣率达到95%。2010年,常规、专利、包衣、小袋包装基本达到全覆盖,年供应良种稳定在50万公斤左右。

种子管理 2000年以后,县内生产的种子均达到国家二级以上四项标准(纯度96%,芽率85%,净度98%,水分13以下)。2003年以后,种子公司会同工商、技术监督等部门,每年春天用40天时间开展种子质量检查活动。通过广播电视、印发传单等形式进行舆论宣传,累计印发传单5万份。有集会的地方集中整治,累计查处违法销售假冒伪劣种子案件24起,没收假冒伪劣种子5000多公斤,净化了种子市场。2012年,种子管理围绕服务三农,强化管理,重点实施。用五年时间,彻底淘汰一般杂交种,根据不同区域不同地理优势,玉米杂交种全部种植专利品种,利用专利品种的各种优势,使大田玉米产量保持在400公斤/亩以上。通过逐年加大良种补贴的力度,使良种销售价格逐步与大田玉米价格持平,确保农户买得起,增收入,稳定良种的覆盖率。建立以秃尾河沿岸为中心的玉米制种基地,常年稳定在5000亩左右,产种175万公斤;建立以太和寨、锦界为中心的脱毒马铃薯种薯繁殖基地,每年繁殖1000亩,产种150万公斤;建立以太和寨、栏杆堡为中心的小杂粮繁殖基地。

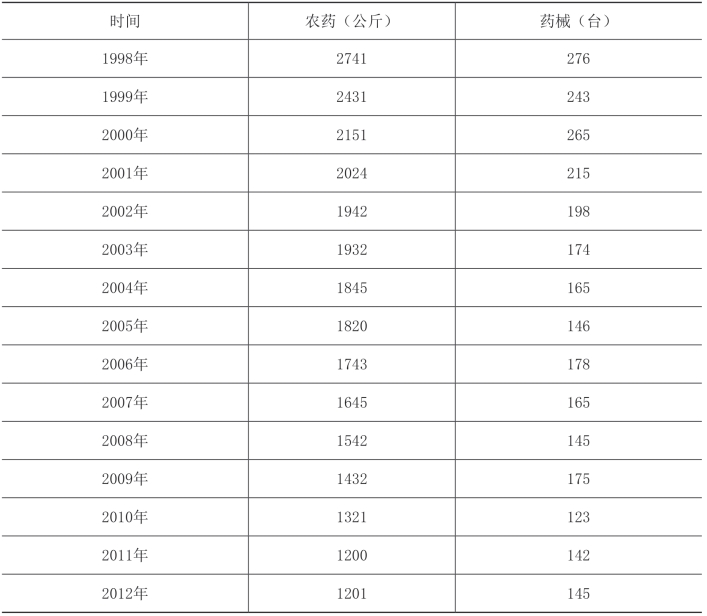

表6-21-7 2003—2012年神木县良种补贴统计表

有关神木县志(1987~2012)的文章

农业以经济作物为主,主要有油棕、橡胶、热带水果等。稻米自给率为60%。渔业以近海捕捞为主,近年来深海捕捞和养殖业有所发展。近年来赴马来西亚旅游的游客,尤其是中国游客逐年增多。民航主要由马来西亚航空公司经营。主要进口机械运输设备、食品、烟草和燃料等。金融危机发生后,马来西亚政府没有修改和减少投资。......

2023-12-06

木贼是木贼科木贼属多年生常绿草本植物,由于动物采食大量木贼所引起的以维生素B1缺乏为主的中毒性疾病。图4-21木贼牛、羊中毒时,症状轻微。奶牛产奶量下降。如果发现饲草中混杂有木贼科植物时,应彻底剔除,以防中毒。畜群中若发现有木贼中毒可疑时,应及时救治。......

2023-11-27

庞贝重生近年来,由于意大利陷入经济低谷,政府对于境内的历史文化遗产一度看管乏力,庞贝古城多次发生墙体坍塌和壁画失窃事件。联合国教科文组织对意大利政府施压,如再不进行有效的保护,将把庞贝古城从《世界遗产名录》中除名。想象庞贝的样子并不困难:它曾是一座漂亮、壮观的古城,城中的人们生活舒适、安逸。庞贝城内,有许多富豪的住宅。此刻的庞贝活跃、繁荣,城内的居民仿佛已经忘却,他们生活在火山旁。......

2024-10-24

特别是近几年纳米电子产品的问世,更是电子产品中的一支奇葩!在美国人看来,“膝上型电脑”的发展催促了笔记本电脑的诞生。尤其是在东芝T1000推出之后,笔记本电脑相关的各种新技术、新产品才纷纷出现,市场开始全面快速的发展。45纳米芯片集成电路今天,集成电路的集成度已经发展到1000万个元件了。......

2024-07-20

东深职工把自己的工作视为一项光荣而神圣的工作,把确保对香港、深圳两地安全供水作为一项重要的政治任务。90年代,东深人提出“东深水是政治水、经济水、生命水”,突出抓好供水生产,大限度满足港、深两地的用水需求,对香港平稳过渡和经济继续繁荣,对深圳经济发展起了重要的保证和促进作用。东深供水工程不仅为国家创造了极大的社会效益和显著的经济效益,而且培养锻炼了一支顽强的水利职工队伍。......

2023-10-20

杨卓燕合作学习是《数学课程标准》重点倡导的学习方式,小班由于人数少,师生活动的空间更大,给合作学习创作了机会。如在进行《乘法》一课新授课教学时,采用异质分组的合作学习方法。小组成员共同制定目标和活动内容,在小组中当家作主,学会自治。小班中的小组互动合作学习方式,生动活泼,学生没有心理上的压抑。......

2024-04-24

长时间的站立会使下肢血液回流受到影响,造成下肢肿胀、疼痛,严重的会出现小腿血管怒张,弯曲如蚯蚓,伴有浅表色素斑块沉着等静脉曲张症状。静脉曲张症状下肢静脉曲张在教师中特别常见,这是一种持久站立、体力活动强度大引起的病。静脉曲张通常没有适当的外敷药品,而是用静脉注射硬化剂进行注射治疗,但注射容易出现并发症,所以最好的治疗就是手术。......

2023-12-06

目前这些关于煤与瓦斯突出机理的假说有单因素作用假说、地压主导作用假说、化学本质作用假说、综合作用假说等。前者是在地应力与瓦斯压力共同作用下完成的,后者主要是瓦斯内能做功的过程。......

2024-07-04

相关推荐