贞观十四年,唐朝在西域建立起自都护府至州、县、乡、里的行政建制,与此同时,以安西都护府为核心的军事体系也构建起来。安西都护及诸州刺史,既有行政职责,又有军事职责。尤其是安西都护府,是当时伊、西、庭三州的最高军事机构。这批随侯君集远征而来的内地兵士,就应当是西州、庭州建立以后最早在其地驻防的镇兵。......

2023-10-03

(一)西州

西州设立的同时,唐朝的州县乡里制度也在当地全面推行。高昌故地本就有设立郡县的政治传统。早在高昌郡时期(327—449),高昌就设有一郡五县,高昌建国后又有三郡八县;至麴氏高昌国,又有十六城及十八城之说[157]。至于唐朝灭高昌国时接管的高昌郡县情况,《旧唐书·高昌传》载:

君集分兵掠地,下其三郡、五县、二十二城,户八千,口三万七千七百,马四千三百匹。其界东西八百里,南北五百里。[158]

郑炳林先生根据吐鲁番出土墓志、文书等资料,认为此时高昌行政建制实际上应当是三府、五郡、二十七县[159]。王素先生大致认同郑炳林所说的三府,但认为应该是二十二县而非二十七县[160]。王素的观点可能更接近实际情况,具体来说,三府为抚军府、镇西府、平远府;五郡为高昌郡、交河郡、田地郡、南平郡、横截郡;二十二县为高昌县、田地县、交河县、横截县、南平县、武城县、白芳县、永昌县、威神县、宁戎县、高宁县、酒泉县、临川县、安乐县、龙泉县、洿林县、永安县、盐城县、无半县、安昌县、始昌县、笃进县。就高昌国的行政体制来说,三府中的抚军府为高昌令尹府,镇西府为交河公府,平远府为田地公府。高昌令尹由高昌国世子担任,交河公、田地公则由其他王子担任[161]。而高昌城为高昌国都,交河为故车师国都,田地即是故西域长史所治之柳中。三府实际上是镇抚了高昌的三个军政要地。五郡之中,高昌居中,其余四郡分处高昌东南、西北、东北、西南,并分统各县。

唐灭高昌国后,便在高昌国原有郡县的基础上重新设置了州县。如上引《旧唐书·高昌传》,唐朝接收的高昌户数只有八千。贞观时期唐朝全国户数可能在三百万户上下[162],贞观十四年唐朝共有三百六十州[163],平均每州户数大约八千余户。则高昌国的八千户,只能达到贞观时代唐朝一州的平均户数。故唐朝不可能继续维持高昌国原有的庞大的郡县体制,高昌国由王国建制改为唐朝的西州,五郡二十二县也随之被压缩为一州五县。关于西州初置时的州治,似乎并没有十分明确的记载,依情理推断应当是设在原高昌国的军政核心高昌城。关于西州的五县,《通典》卷一九一《边防典·西戎·高昌》载有:

太宗以其地为西州,以交河城为交河县,始昌城为天山县,田地城为柳中县,东镇城为蒲昌县,高昌城为高昌县。[164]

高昌县、交河县、柳中县、天山县、蒲昌县,是为五县。王素指出,这五县实际上就是在原高昌国五郡的基础上改置的[165]。这一说法无疑是正确的。高昌县、交河县、柳中县直接设置于原高昌国高昌郡、交河郡、田地郡郡治之城。天山县所治之始昌城,是原南平郡所属,但其地在原郡治之西,更接近通焉耆的道路。蒲昌县所治之东镇城(白芳),是原横截郡所属,但其地在原郡治之东,更接近通伊吾的道路。

从五县的具体地理位置来说,高昌县所治之高昌城位于今吐鲁番市三堡乡哈拉和卓村高昌故城遗址。交河县的治所交河城位于今吐鲁番市亚尔乡交河故城遗址,在高昌故城遗址西略偏北约39公里处。柳中县的治所位于今吐鲁番市鄯善县鲁克沁乡柳中故城遗址,正当今库鲁克塔格沙漠之西缘,在高昌故城遗址东南约21公里处。关于天山县所治之始昌城和蒲昌县所治之东镇城,目前仍没有十分确凿的城址可以比附,我们只能大致判定天山县治所在今托克逊县城附近,在高昌故城遗址以西约60公里;而蒲昌县治则在今鄯善县城附近,在今高昌故城遗址以东约50公里[166]。从这种地理形势来说,唐代五县保留了高昌五郡的格局,高昌县居中,其余四县在东西两个大方向上控扼进入西州的要道。

县以下,唐朝又按国家律令在西州全面推行了乡里和邻保制度。《旧唐书·食货志》载“武德七年令”有:

百户为里,五里为乡,四家为邻,五家为保。在邑居者为坊,在田野者为村。村坊邻里,递相督察。[167]

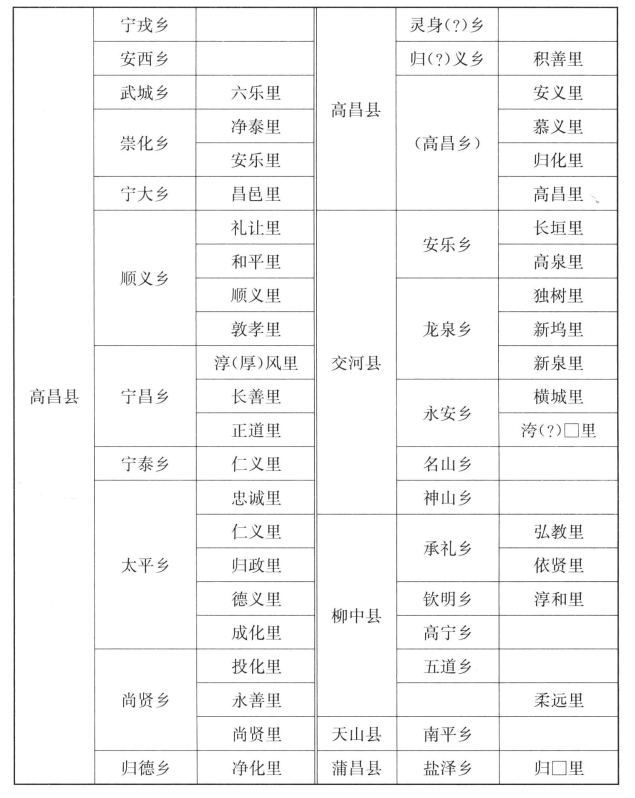

此即唐朝关于乡里邻保的制度规定。从出土文书所反映的情况看,唐朝确实将这一制度推行于西州。张广达先生对西州乡、里、坊的建立以及邻保的实行,进行了非常细致的研究,并指出唐朝通过乡里、邻保建立了乡帐户籍等一系列帐簿,从而保证了其他律令的贯彻实施[168]。张广达又提及,前引《唐贞观十四年西州高昌县李石住等户手实》文书共有八段,为同一人书写,这些手实的书写者或经手人便应是里正[169]。这提示我们,西州的乡里制度极有可能是在西州初创之时就随州县一并设立。张广达又根据出土文书及墓志资料,找出了西州的23个乡,35个里。徐畅根据近年新出土的《唐龙朔二年(622)正月西州高昌县思恩寺僧籍》[170],补入了1个乡、3个里,即高昌县宁泰乡,以及高昌县宁泰乡仁义里、顺义乡敦孝里、宁昌乡正道里[171]。这样,我们现在所知的西州乡里数为24个乡和38个里。在唐朝西州存在的一百余年时间内,乡里的数量和名称都可能出现过变化,但限于材料,很难确定究竟发生了哪些具体变迁。此处只能根据张广达、徐畅的研究,将出土文献中所见之西州乡里不分时间先后一并列表如下:

表2 西州县、乡、里结构表

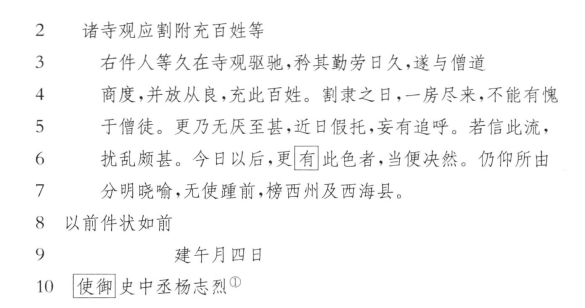

有几点需要说明。首先,出土文献中似未见到有“高昌乡”,故张广达在其《西州诸乡一览表》中并未列出“高昌乡”;但他在诸里的一览表中,将安义里、慕义里、归化里、高昌里,归入“高昌乡”,却没有说明有何依据,是否是据高昌里推测其为高昌县治所之乡里?其次,表中的“洿□里”有学者定为“洿林里”[172]。此名见于大谷1087文书,然而该文书此处原缺:

![]()

②小田义久编:《大谷文书集成》壹,第53页,图版一九;池田温:《中国古代籍帐研究》,第197页。

细审图版,“乡”字后面的那一字仅残留很少的一部分,很难确定就是“洿”字。因此,并不能据此认定存在永安乡“洿林里”。

值得注意的是,有数乡的名字与原高昌国属县的名字完全相同,包括武城乡、宁戎乡、安乐乡、龙泉乡、永安乡、高宁乡、南平乡。这表明,在高昌国五郡改制为西州五县的同时,原高昌国的部分县,也被改制为西州的乡。但是,这种高昌县名与西州乡名一一对应的情况只是少数,大部分乡的名称都无法与原高昌属县相匹配。这有两种可能:一是原高昌属县被改为乡之后,另取了新的名字;二是唐朝对部分高昌属县进行了整合或重组。也有学者认为上文提到的“洿林里”是由原高昌国洿林县改置,并进而认为有县改里的情况[173]。但前文已指出,根据大谷1087文书读出的所谓“洿林里”可能是有问题的。因此,目前还没有充分证据表明有县改里的情况。

除了乡、里以外,西州也设立了坊。据张广达所辑,吐鲁番出土文书中所见的西州坊名有:节义坊、安乐坊、崇教坊、大顺坊、永和坊、□款坊和安西坊[174]。根据“在邑者为坊”的规定,这些坊应当是在西州的各个城中划定的行政单位。至此,在前引《旧唐书·食货志》中所言之唐朝乡、里、坊、村的基层单位中,除了村以外,乡、里、坊都在西州建立起来了。

但是,在这一乡、里、坊、村的基层单位体系之外,西州县以下的行政单位还有城。目前为止,出土文书中所见西州的城共有13个,分别为交河城、柳中城、横截城、南平城、安昌城、武城城、安乐城、酒泉城、高宁城、临川城、新兴城、蒲昌城、洿林城[175]。关于敦煌吐鲁番文书中所见的城及“城主”,学者们进行了非常多的探讨,但是尚未形成定论[176]。现仅就西州的城阐述几点简单的认识。我们注意到,除了蒲昌城以外,所有城的名字都与原高昌国郡县对应。张宇据此认为,唐朝在撤并了高昌郡县后,保留了原有的城的建制,并设立城主,以便于管理城中的居民[177]。这一观点无疑是正确的。如前文所述,高昌国原有十六城或十八城之说,《旧唐书·高昌传》亦载侯君集下其二十二城,大致原高昌国之属县可能皆有城郭。这可能与西域城邦国家居民大多依城而居的特点有关[178]。而唐朝内地的一般州县,以常理推测,普通乡、里应该并无城郭。那么当原高昌国的郡、县被压缩为西州的县、乡之时,因为有大量城和城市居民的存在,很难完全将这些城居的高昌国民按人口和地域划分乡里。保留城的建制,应当就是当时唐朝的一种因地制宜的策略。徐畅认为,西州的城主为乡一级[179]。这一观点大致不错。但是还应注意到,上引《旧唐书·食货志》记载的唐令规定有整齐划一的乡、里、坊、村之制,西州的城实际上却是独立于这一制度之外的,那么城的建制和功能很可能与乡里出现交叉。吐鲁番出土《唐某人与十郎书牍》中便有:

当城置城主四、城局两人、坊正、里正、横催等在城有卌余人,十羊九牧。[180]

此即提到西州某城中既有城主、城局,又有坊正、里正、横催。这也给完全理清城与乡、里、坊的关系造成了一定障碍。但城的设置无疑是有其居民管理上的积极意义。就吐鲁番出土文书所见,城主担负起了检点城人并送其赴役[181]、送僧尼赴州[182]、访捉逃兵[183]等任务;城局亦有收纳赊放绁布、长行预放绁布的职责[184]。而在武周天授二年(691)调查高元祯案件中,安昌城的城老人和城主也成为了重要证人[185]。这也是保留高昌国城建制的重要性所在。

总之,唐灭高昌国后,在原有的高昌郡县基础上,按照唐代律令建立了新的州、县、乡、里,高昌国变为西州的同时,原高昌国的郡被改为县,原高昌国县被改为乡。同时西州又保留了高昌国原有的城的建制,以便于管理城民。

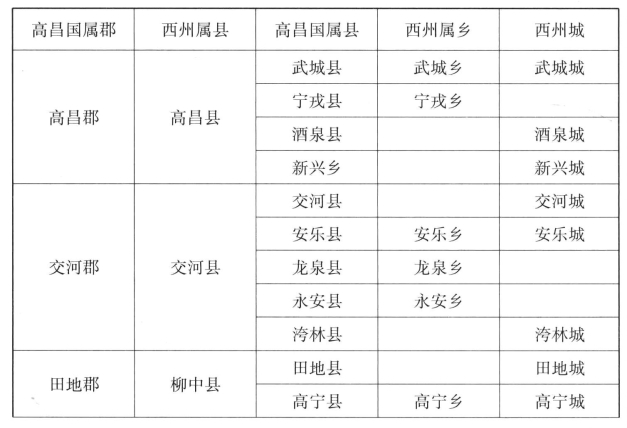

表3 高昌国郡县与西州县乡名称对应表

续 表

(二)庭州

贞观十四年,唐朝灭高昌的同时,盘踞于可汗浮图城的西突厥叶护阿史那步真率部降唐,继任的叶护阿史那贺鲁退居多罗斯川,唐朝实际控制了可汗浮图城附近的天山北麓地区。唐朝随即在可汗浮图城之地设立庭州。《通典》卷一九一《边防典·高昌》载:

初,西突厥遣其叶护屯兵于可汗浮图城,与高昌为影响,至是惧而来降,以其地为庭州,并置蒲类县,每岁调内地更发千人镇遏焉。[186]

《资治通鉴》卷一九五“太宗十四年”亦载:

九月,以其地为西州,以可汗浮图城为庭州,各置属县。[187]

据此可知,庭州设立于贞观十四年九月,即唐朝灭高昌之后几乎同时设立了西州和庭州。这也基本上成为了学界的共识。薛宗正先生根据《旧唐书·地理志》和《新唐书·地理志》关于阿史那贺鲁降唐后置庭州的记载,将庭州设立的时间定为贞观二十二年[188]。然而,松田寿男早就指出,阿史那贺鲁降唐时,庭州已经设立,新、旧《唐书》的记载有误[189]。实际上,贞观时魏王李泰据贞观十三年大簿所编《括地志·序略》中提到:

至十四年西克高昌,又置西州都护府及庭州并六县,通前凡三百六十州,依叙之为十道也。[190]

李泰贞观十六年表上《括地志》,此时庭州已经被作为唐朝疆域书写入地志书籍。由此而言,庭州的设置在贞观十四年是没有疑问的。

关于庭州的属县名称及其设立时间,诸书记载异同颇多,需要一一辨明。先引述各种史料如下。《通典》卷一七四《州郡典·北庭府》载:

庭州。今理金满县。……领县三:金满。蒲类。蒲类海一名婆悉海。有天山,自伊吾郡界入。轮台。其三县并贞观中平高昌后同置。[191]

《元和郡县图志》卷四〇《陇右道·庭州》载:

管县三:后庭、蒲类、轮台。后庭县〔,下。〕郭下。贞观十四年于州南置蒲昌县,长安二年改为金蒲县,宝应元年改为后庭县。蒲类县,下。南至州一十八里。贞观十四年置,因蒲类海为名。先天二年为默啜所陷,开元十四年复置。轮台县,下。东至州四十二里。长安二年置。[192]

《旧唐书·地理志》“北庭都护府”载:

旧领县一,户二千三百。天宝领县三……金满 流沙州北,前汉乌孙部旧地,方五千里。后汉车师后王庭。胡故庭有五城,俗号“五城之地”。贞观十四年平高昌后,置庭州以前,故及突厥常居之。轮台 取汉轮台为名。蒲类 海名。已上三县,贞观十四年与庭州同置。[193]

《新唐书·地理志》“北庭大都护府”载:

县四。金满,下。轮台,下。有静塞军,大历六年置。后庭,下。本蒲类,隶西州,后来属,宝应元年更名。有蒲类、郝遮、咸泉三镇。特罗堡。西海。下。宝应元年置。[194]

可以看到,诸书对于庭州属县的名称、位置、数量的记载都有出入。清末的西北舆地学者很早就注意到这一问题,徐松和陶保廉都在实地考察的基础上对庭州属县进行了研究[195]。松田寿男对这些史料进行了非常详细的梳理,辩证了其中的错讹,大致理清了庭州属县的关系,但其提出的一些观点仍有可商榷之处[196]。孟凡人、薛宗正也都对庭州属县问题进行过研究[197]。然而,庭州故地出土文献资料较少,学者们根据史料得出的一些推测大多难以得到确证,以下也只能简单阐明一下笔者认为相对合理的认识。

1.金满县。根据以上材料,可以毫无疑义地说,金满县就是庭州及后来的北庭都护府治所所在之县。唐朝设立庭州以前,西突厥叶护阿史那弥射、阿史那步真先后驻守可汗浮图城以统领天山以北的处月、处密部落[198],玄奘西行时亦曾计划“取可汗浮图过”[199],可见可汗浮图城在西突厥统治时期应当是这一地域的政治、军事和交通核心。贞观十四年西突厥叶护降唐后,唐朝以其地设立庭州,其治所金满县自然也应当就在可汗浮图城。按汉代车师后国有金满城,《汉书·西域传》载“高昌壁北通后部金满城五百里”[200]。《后汉书·耿弇列传》载耿恭东汉明帝永平中“为戊己校尉,屯后王部金蒲城”[201]。此金蒲城当为金满城之误。大致唐朝设金满县,应是取汉代金满城的古称。又据《元和郡县图志》所载,金满县“宝应元年改为后庭县”。《汉书·西域传》载车师后国王治务涂谷[202]。一般认为,务涂谷位于吉木萨尔县以南之山谷中[203]。唐金满县之地距此不远,宝应元年(762)改县名为后庭县,大致也是据此古名。另外,《新唐书·地理志》载车师后国故庭有五城,俗号“五城之地”。而元代别失八里(Běshbaliq)亦是“五城”之意。可见此名号相传之久[204]。

关于金满县的具体位置,徐松在《西域水道记》中记载清代保惠城北二十余里有护堡子破城,此城出土过唐《金满县残碑》,碑文残存文字有“惠敬泰摄金满县令”。徐松即认为此故城为西突厥可汗浮图城、唐庭州金满县、北庭都护治所、元别失八里[205]。按徐松所谓护堡子破城即今吉木萨尔县以北约11公里处的北庭故城遗址。这一观点也基本成为了学界的共识。

然而前引史料中尚有错讹之处需要辨明,即金满县与蒲昌县、蒲类县的混淆。《元和郡县图志》“后庭县”下所载“贞观十四年于州南置蒲昌县,长安二年改为金蒲县”。此处金蒲县亦当是金满县之讹。如上节所言,蒲昌县为唐朝灭高昌国后于原高昌白芳县之地所置之县,行政建制的变革与承接是十分清楚的,而且其地位于今吐鲁番地区鄯善县附近,无论从地理上还是行政上,都不可能曾经隶属于庭州。这应当是《元和郡县图志》蒲昌与蒲类混同,又与金满混淆的结果[206]。《新唐书》误将金满、后庭认作两县,并在后庭县下注“本蒲类,隶西州,后来属”,显然是沿袭了《元和郡县图志》的这种错误。松田寿男指出了这种错误,但他提出了一个十分复杂的理论来解释这种现象。他认为可汗浮图城位于务涂谷,并认定务涂谷即吉木萨尔以南千佛洞所在的山谷;而金满城则位于前文提到的护堡子破城。他进而提出,贞观十四年设庭州时,金满县在可汗浮图城(即务涂谷),同时设立的蒲类县在金满城(即护堡子);长安二年庭州改北庭都护府,金满县迁至金满城,蒲类县迁至今木垒县附近[207]。王炳华先生曾亲自考察过吉木萨尔县以南所谓车师古道,他指出徐松曾记述的千佛洞是十分晚近的建筑,其建造可能迟至左宗棠入疆之时,与汉唐的务涂谷或可汗浮图城没有关系;另外,吉木萨尔以南之山谷,地势十分狭隘,只能容纳少量游牧居民驻留,无法承载稍大一些的城市。故可汗浮图城及庭州金满县这类丝绸之路上的重要都市,应当不会在附近山谷中。所以松田寿男的论点难以成立。此外,嶋崎昌则认为金满县一直在吉木萨尔北金满城,蒲类县在其东,而可汗浮图城在蒲类,庭州治在金满城,不必一定在可汗浮图城[208]。则是又将可汗浮图城的地理位置混淆。现在一般的观点还是认为,北庭故城遗址就是西突厥可汗浮图城。综合现有的材料来看,庭州金满县治所自始至终就在今北庭故城之地。

2.蒲类县。蒲类县得名于蒲类海,或称婆悉海。一般认为,蒲类海即今哈密地区巴里坤县境内的巴里坤湖。庭州蒲类县与西州蒲昌县在史籍中经常被混为一谈。例如,上引史料中《新唐书·地理志》便误认为蒲类县本隶西州;该书同时认为西州蒲昌县“本隶庭州,后来属”[209]。《旧唐书·地理志》亦在“西州蒲昌县”下注“县东南有蒲类海,胡人呼为婆悉海”[210]。按西州蒲昌县因蒲昌海得名,蒲昌海即是今罗布泊。西州蒲昌县在今鄯善县附近,贞观十四年由原高昌国白芳县改置,与庭州蒲类县在地理和行政上历来是完全不同的两个县。蒲类、蒲昌,既是县名,又是海名。对于不熟悉西域地理的五代宋初史家来说,确实容易将二者搞混。

至于蒲类县所在,目前并无定论。《新唐书·地理志》“伊州纳职县”条下注有纳职县至西州、庭州的路径,其中有:

别自罗护守捉西北上乏驴岭,百二十里至赤谷。又出谷口,经长泉、龙泉,百八十里有独山守捉。又经蒲类,百六十里至北庭都护府。[211]

由此可知罗护守捉、独山守捉、蒲类县、北庭都护府之间的位置关系。陶保廉《辛卯侍行记》根据这一记载,推测蒲类县在木垒河[212]。李光廷《汉西域图考》则推定在奇台西古城[213]。于是有了木垒和奇台两说。松田寿男主张蒲类县长安二年迁至今木垒附近,理由是木垒与蒲类发音相近[214]。略感牵强。岑仲勉通过查阅地图,认为蒲类县当在吉木萨尔东北40里之伯什特勒克[215]。孟凡人认为蒲类县在今奇台县附近[216]。薛宗正根据实地工作经验推定蒲类县在今奇台县城东的唐朝墩古城[217]。孟、薛二人的考察更具有实证性,结合道里推算,还是应该认为蒲类县就在今奇台县县城附近。

3.轮台县。轮台县之名无疑是取自汉代轮台的古名。但显然汉轮台与唐轮台并不在一地。汉代轮台大致在塔里木盆地内的今轮台县附近。而唐代的轮台县,学者们普遍认为是在今乌鲁木齐市南郊的乌拉泊古城[218],到北庭故城遗址的直线距离有约140公里。上引《通典》、《旧唐书》均载轮台县为贞观十四年与庭州一同设置[219]。《元和郡县图志》则载其为长安二年置[220]。此外,《新唐书·地理志》载有:

金满州都督府永徽五年,以处月部落置为州,隶轮台。龙朔二年为府。[221]

松田寿男便据此认为,轮台县的设置应当在永徽五年(654)或稍前[222]。孟凡人亦认为轮台设县在永徽三年前后[223]。薛宗正则认为轮台设县在长安二年[224]。

吐鲁番出土《唐龙朔二、三年(662、663)西州都督府案卷为安稽哥逻禄部落事》文书,为我们提供了新的证据。根据文书内容,破散的哥逻禄部落南下到处月部驻扎地域之后,金满州刺史沙陀某首先向唐朝报告了情况。之后,西州都督府奉命处理此事,也是与金满州协调。往来文牒中都只称金满州,而不见轮台县。粟特语文书《粟特语唐金满州都督府致西州都督府书》中有:

此处皆无〔……〕。其地遥远,吾等不得使〔之?〕离去。哥逻禄〔百姓……〕吾等已遣〔……〕往西州。其后〔当?……〕……其人众上来(至此),吾等若得消息,将与〔汝?〕相知。〔于时〕龙朔三〔年〔〕……〕[225]

文中提到了“龙朔三年”、“哥逻禄”、“西州”、“不得使离去”等语,应当亦是与处理流散在金满州的哥逻禄破散部落有关。文书用粟特文书写,说明当时处月部的文秘人员是由粟特人来担任[226]。这件文书再次证明,金满州作为唐朝设立的羁縻州,确实是在与西州共同处理哥逻禄问题。如果此时作为唐朝正式州县的轮台县已经设立的话,理应是由轮台来负责处理这一事务。因此,轮台县在处理哥逻禄部落案件中的缺失,也说明龙朔年间唐朝尚未在处月部一带设立轮台县。由此看来,《元和郡县图志》长安二年(702)置轮台县的说法更加可靠。

4.西海县。西海县的建制仅见于《新唐书》的记载,言其宝应元年(672)置。松田寿男推测西海县为清海军改置[227]。这一观点被广泛接受,戴良佐在此基础上认为西海县在今额敏河北岸的古城遗址[228],王旭送则认为是在今玛纳斯湖一带[229]。然而史书中并没有明确记载清海军在西海县,这一说法只能限于推论。

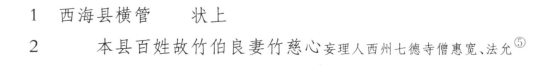

吐鲁番出土文书中有两件文书提到了西海县,其中《唐宝应元年五月节度使衙榜西州文》为:

![]()

①《吐鲁番出土文书》图录本肆,第328页。

从内容看,这是伊西北庭节度使使衙下西州及西海县的榜文,要求处理割西州寺观依附百姓隶属西海县的后续事宜。按肃宗上元二年(761)九月去年号,但称“元年”,以建子月(十一月)为岁首,月皆以所建为数[230]。二年(762)建巳月甲子(四月十五日),改元宝应,恢复旧月数[231]。则此文书中的建午月自当是指肃宗无年号的二年五月,此时西州应当还未接到改元宝应的诏书。吴震先生认为西海县建立的时间应在改元宝应之前,并指出西海县的设立是上元元年吐蕃攻陷北庭后,为了保证西州安全、坚守北庭未陷蕃之地而设立的,同时认为西海县的位置在西州通轮台县的白水涧道方向,具体可能在今盐湖以北的破城子或附近地带[232]。然而从吐鲁番出土《高耀墓志》来看,吐蕃在肃宗上元年间可能并未攻破北庭,详见后文第四章。故而吴震的观点可能并不完全正确。不过从上引榜文中节度使同时榜西州及西海县的情况看,西海县可能确实与西州有着密切的关联。另一件涉及西海县的文书为《唐庭州西海县横管状为七德寺僧妄理人事》:在这件文书里出现庭州西海县的百姓与西州七德寺的僧人,他们之间或许发生了某种纠纷,西海县的横管为此事状上西州。同样显示出西州与西海县的关联。故而在没有太多证据的情况下,我还是倾向于认为西海县是处在距离西州较近的地理位置上。至于具体地点,恐怕要等待新的出土文献来解答了。

⑤《吐鲁番出土文书》图版本肆,第344页。

至此,庭州曾经隶属的四县的大致情形已经明了。然而还有一个颇为棘手的问题,即庭州初设时期的设县情况。可以明确,西海县的设立在肃宗宝应元年或稍早。但其他三县的设立时间,诸书记载却并不相同。《通典》载“三县并贞观中平高昌后同置”;《旧唐书·地理志》亦载“已上三县,贞观十四年与庭州同置”,但同时又载“旧领县一”、“天宝领县三”,自相矛盾;《元和郡县图志》载后庭县(即金满县)、蒲类县贞观十四年始置,轮台县长安二年置。我们注意到,《旧唐书》记载庭州属县有从一到三的变化。与此相应,前引《括地志·序略》中提到:

至十四年西克高昌,又置西州都护府及庭州并六县。[233]

魏王李泰贞观十六年表上《括地志》,这段记载无疑是准确地反映了西州、庭州初设时候的情形,即两州一共只设有六县。前文述及,西州初设之时,将原高昌国五郡改为五县,这一点没有任何疑义。那么除去西州的五县,庭州初设时就只有一县了。这一县又是金满、蒲类、轮台中的哪一县呢?前引《通典》载贞观十四年可汗浮图城的西突厥叶护降唐后,“以其地为庭州,并置蒲类县”[234]。《唐会要》卷九五所载亦同[235]。另外,永徽二年(651)阿史那贺鲁寇庭州时,史书载其“陷金岭城、蒲类县”[236],亦不载金满县。吴震据此推测,金满县的始置时间当在显庆三年(658)平定阿史那贺鲁之后,庭州初设时只领蒲类县[237]。然而以情理推测,一州仅领一县的情况下,州治和县治似应在一处,则庭州所治之可汗浮图城应该最先置县。松田寿男的解释是金满县初设于可汗浮图城而蒲类县初设于金满城,可以约略认为金满等于蒲类[238]。如前文所述,这种推测并不能成立。综合各种情况来看,庭州最先置县的可能还是金满县,而蒲类县大致是在贞观十六年以后、永徽二年贺鲁寇庭州以前设立的。

(三)伊州

贞观四年伊吾归唐后,唐朝在伊吾设立西伊州,贞观八年又改称伊州。在设州的同时,唐朝一并设立了伊吾、柔远、纳职三县。《元和郡县图志》卷四〇《陇右道·伊州》载:

伊吾县下,郭下。本后汉伊吾屯,贞观四年置县。柔远县下。西北至州一百四十里。贞观四年置。县东有柔远故镇,因以为名,兼置守捉。纳职县下。东北至州一百二十里。贞观四年置。其城鄯善人所立,胡谓鄯善为纳职,因名县焉。后汉明帝曾于此置宜禾都尉。[239]

与庭州属县记载混乱的情况不同,诸书对伊州属县的记载并无太大出入。唯有《通典》载伊州仅领有伊吾、纳职二县[240]。关于这一点,《新唐书·地理志》“伊州伊吾县”下注有:

并置柔远县,神功元年省入焉。[241]

可见,武周神功元年(697)柔远县并入纳职县,此后伊州确实只领两县了。关于伊吾、柔远、纳职三县的设立时间,诸书都记在贞观四年,也只能认为它们是与西伊州同置的了。

伊吾县为州治所在,本是汉代伊吾屯。可惜迄今为止还无法确认伊吾县的确切地理位置。唐代伊州统辖地域大致相当于今新疆哈密地区。王炳华先生提示,从当地地理环境看,哈密市周边泉水富集、利于农耕,市区地下青铜时代的墓葬、遗址集中,说明此地曾是人口相对密集的地区。由此推测,伊吾县应当就在今哈密市城区附近。

柔远县因柔远镇而得名。《沙州伊州地志》载:

柔远县……右相传隋大业十二年,伊吾胡共筑营田。贞观四年,胡归国,因此为县,以镇为名。

柔远镇。镇东七里,隋大业十二年置伊吾郡,因置此镇。[242]

则柔远镇为隋大业十二年(616)设立伊吾郡同时所置之镇。而《沙州伊州地志》关于柔远县的记载则颇堪玩味。根据文意,柔远县城据传是大业十二年伊吾胡共筑的。伊吾胡自当是指伊吾的粟特人。这一筑城的时间点与隋设伊吾郡相当,这与隋代筑伊吾新城及设立贸易点的活动,或有些许关联。又“贞观四年,胡归国”,似是指贞观四年伊吾归唐后,此城的粟特人返回中亚故国,唐朝才因此置县。但从《沙州伊州地志》关于高昌未破以前当地祆庙及祆主翟盘陀的记载看,伊州当时还是有粟特人的。在没有其他证据的情况下,对于“胡归国”的问题,也只能按引文中所言的“相传”来理解了。至于柔远县的具体位置,一般是认为在今哈密市沁城乡一带[243]。

纳职县,其名得自从鄯善迁徙至伊吾的鄯伏陀,前文已述及[244]。一般认为,纳职县治即今哈密市五堡乡四堡村的拉不却克古城(或称拉甫却克、拉甫乔克),距哈密市区直线距离约51公里。

贞观十四年,唐朝在西域建立起自都护府至州、县、乡、里的行政建制,与此同时,以安西都护府为核心的军事体系也构建起来。安西都护及诸州刺史,既有行政职责,又有军事职责。尤其是安西都护府,是当时伊、西、庭三州的最高军事机构。这批随侯君集远征而来的内地兵士,就应当是西州、庭州建立以后最早在其地驻防的镇兵。......

2023-10-03

安西、北庭的镇军最早赴中原靖难,是在肃宗即位之后。不过最终,安西还是决定派遣李嗣业统兵五千入援。尉迟胜应当也是在此时响应唐朝的号召,随安西兵赴难的。关于安西、北庭入援兵马的数目,又有不同的记载。李嗣业实际上就是安西、北庭兵马的统领。故而,此次入援依然是以安西为主,安西、北庭行营的主将李嗣业和段秀实都是来自安西。薛宗正认为,王惟良谋乱之事是安西、北庭两系军将斗争的结果[35]。......

2023-10-03

然而,唐朝有效控制区域的边界,实际上远在玉门关、阳关以西。唐朝成功地在传统上的“西域”地区最东端建立起伊州、西州、庭州,这三州之地也就成为了唐朝的“域内”,而非“域外”。说明唐朝建立西州之后,西州已西方可称为“西域”。可以说,唐朝在西域的成败,与整个帝国的历史命运息息相关。从交通上说,唐代的伊、西、庭三州,正是中原进入西域的门户。唐代的伊州在汉代为伊吾,西州为汉车师前国之地,庭州为汉车师后国之地。......

2023-10-03

伊、西、庭三州之地就先后设立了瀚海军、伊吾军和天山军,其中设在北庭的瀚海军成立时间最早。自其设立直至北庭陷落,瀚海军一直是唐朝在北庭最基本的军事力量。三年,郭元振奏置瀚海军。瀚海军应是一直在庭州,未曾迁至碎叶。这件文书中出现了瀚海军。值得注意的是,瀚海军是直接下牒西州,要求西州处理招募新兵的事务。而西州都督府也按照瀚海军的要求进行了紧急处置。以“瀚海”命名的行军,也确实有史可考。......

2023-10-03

此外,还需要注意到唐朝内部的制度变革对于伊、西、庭三州军政体制发展的带动。放在整个唐帝国的视野中看,伊、西、庭三州的军政体制也是具有典型意义的。这也是进行伊、西、庭三州军政体制研究的旨趣之一。伊、西、庭三州军政体制发生的二些重要变化,基本都是与安西四镇联动的。......

2023-10-03

乙毗咄陆可汗的强势给唐朝新建立的伊、西、庭三州造成了很大威胁,同时西州也存在一定程度上的人力紧张状况[389]。故此,唐朝在对西州进行进一步安抚的同时,也开始通过徙死罪、流徒之人及招募戍守士兵的方法,来加强伊、西、庭的防御。戊辰,募戍西州者,前犯流死亡匿,听自首以应募。大量中原人口来到西州,无疑会为西州提供更多的人力资源,缓解人力紧张的状态,保证作为伊、西、庭核心的西州的防御力量。......

2023-10-03

贞观十六年九月癸酉,唐朝正式任命郭孝恪为安西都护、西州刺史。《旧唐书·郭孝恪传》载:贞观十六年,累授金紫光禄大夫,行安西都护、西州刺史。郭孝恪就任安西都护后,对当地居民、镇兵、流人“推诚抚御”,取得了很好的效果,成功维护了西州社会的稳定[408]。(一)伊、西、庭保卫战大约就在郭孝恪就任安西都护后不久,势力膨胀的乙毗咄陆可汗就对伊、西、庭发动了攻势。西突厥各部再次陷入混乱的局面。......

2023-10-03

伊、西、庭三州的军政体制完成了新一轮的调整。那么在这一时期,伊、西、庭三州与安西四镇之间有着怎样的军政关系呢?从这些讨论可以看出,P.2754文书所载的判词,应当是真实地反映了当时的历史事件。正如池田温所述的那样,因为判文中的事件被认为是与安西都护府管内军事事务有关,故将其称为“安西判集”。然而,判文中同时提到了西州和伊州,涉及西州都督崔智辩救龟兹的事件,此战恐怕并非仅与安西相关。......

2023-10-03

相关推荐