据统计,在旋转机械的现场故障中,由于轴承套圈损伤而引起的故障大约占30%,其中大约90%的故障来自轴承套圈的裂纹。因此提高轴承套圈的裂纹检测能力尤为重要。目前,轴承套圈检测方法主要有磁粉检测法、超声检测法、涡流检测法、机器视觉法、巴克豪森法、声发射检测法等。为解决轴承生产中出现的实际问题,下面介绍一种基于漏磁原理的轴承套圈裂纹检测方法与装置,可实现轴承套圈的自动化高效检测。......

2023-06-22

在制造轴承零件时,铬轴承钢为主要的钢种,GCr15、GCr15SiMn等是最具有代表性的牌号,它们用于制造套圈、滚动体等,与GCr15相比GCr15SiMn具有更好的淬透性。轴承钢的热处理工序为淬火→冷处理→回火→稳定化处理(补充回火)等几步。

要求轴承的套圈在热处理后变形小,只允许出现轻微的脱碳,因此在大批量生产时,要采用自动化程度较高的热处理操作系统。轴承的热处理主要是淬火+低温回火处理(或称为消除应力的回火),获得回火马氏体+细小的碳化物颗粒+极少量的残留奥氏体。使零件具有高硬度和耐磨性,高的强度和韧性。

(1)套圈和滚动体的普通淬火和回火 热处理加热设备有许多类,如连续式网带炉、振底炉和推杆炉等,采用的保护气氛为单组分气体如氮气等,劳动效率高,其基本程序为上料→清洗→烘干→加热→冷却→清洗→回火等,零件通过升降机进入加热炉和回火炉。也可采用周期性的箱式炉、盐浴炉和中频感应加热炉等。这里以盐浴炉与连续式网带炉为例编制热处理工艺,轴承钢经过加热淬火后获得了高的硬度和耐磨性,具备高的接触疲劳强度和可靠性以及高的尺寸稳定性等。淬火回火时产生的残留奥氏体及残留应力可成为轴承时效变形的起因,故必须使其稳定化,而残留应力在表面形成压应力时,对于抑制滚动疲劳裂纹的传播是有利的。

轴承钢热处理后的组织为马氏体+残留奥氏体+碳化物等,其中马氏体的化学成分一般是w(C)=0.5%、w(Cr)=1.0%、w(Mn)=0.4%,残留碳化物数量取决于其组成,并且碳化物可防止晶粒的粗大化,残留碳化物量少时马氏体的含碳量过高,淬火敏感性增大,晶粒粗大化,韧性下降的同时,滚动接触疲劳寿命也缩短。残留碳化物量因淬火温度、保温时间不同而变化,故淬火处理对强度和疲劳寿命有极大的影响。图7-4所示为GCr15轴承钢淬火温度与硬度、残留奥氏体量、残留碳化物量和晶粒度的关系,综合考虑,GCr15轴承钢的淬火温度在840~860℃是最佳的。

轴承钢的回火是在200℃以下进行的,通常选择低温度、长时间的回火工艺,使残留奥氏体分解转变为马氏体等,具体应根据轴承的尺寸、装炉量、回火介质等综合考虑,回火后组织为马氏体及碳化物和残留奥氏体的混合组织,其中有7%(体积分数)左右的碳化物,10%(体积分数)左右的残留奥氏体,其余80%左右为马氏体组织。

1)预热是将零件烘干,防止盐浴发生飞溅,同时可部分减少变形,预热可缩短保温时间,一般预热时间为加热时间的2~3倍。

图7-4 GCr15轴承钢淬火温度与硬度、残留奥氏体量、残留碳化物量和晶粒度的关系

2)加热在NaCl和KCl质量分数均为50%的盐浴中进行,加热温度要能确保在该温度下钢中的奥氏体含有过量的碳,并能溶解锰、钼和铬等大量合金元素使它们分布于晶粒内,不允许有晶粒粗大现象和过热组织。加热时间为升温、均温和保温时间的总和,它与加热温度密切相关,二者成反比关系。对于不同的热处理工艺,温度、炉型、加热介质有较大的差别,其基本选取标准为固溶体中的碳质量分数为0.5%~0.6%、铬质量分数为1%、未溶解的碳化物占6%~9%(体积分数)时的加热温度为最佳。

采用网带炉处理轴承钢的热处理工艺参数见表7-9。

表7-9采用网带炉处理轴承钢的热处理工艺参数

3)淬火冷却介质和冷却方法的选择十分重要,对铬轴承钢而言,选用的淬火冷却介质应满足以下两个要求:零件有足够的冷却速度,即大于临界冷却速度;在Ms~Mf区间内冷却速度应缓慢,达到减少组织应力和防止变形和开裂的目的。

考虑到轴承钢的淬透性好,可根据零件的大小选择淬火冷却介质,通常使用普通淬火油、快速淬火油、光亮淬火油、真空淬火油和分级淬火油等。

一般普通淬火油多用于GCr15钢制的直径在12mm以下的滚动体和套圈,也可用于GCr15SiMn钢球的淬火;质量分数为10%~22%的碳酸钠水溶液多用于GCr15钢制的直径为12.7~50mm的滚动体;快速淬火油用于GCr15钢制的有效厚度≤19mm和滚子直径在30mm以下的轴承零件的淬火,其冷却速度高于普通淬火油;另外光亮淬火油、快速光亮淬火油、真空淬火油、等温分级淬火油多用于在可控气氛炉中对中小轴承或大型截面轴承零件进行淬火,或在真空炉内进行轴承零件的热处理。由于淬火后零件的变形小,因此目前上述几类淬火油应用十分广泛。

轴承零件的淬火方法应根据质量要求、具体形状、厚度和尺寸而定,同时还与加热炉的类型、气氛等有直接的关系。GCr15、GCr15SiMn作为代表性的钢种,二者在淬透性上稍有差异,通常GCr15SiMn用于制作大型轴承零件。

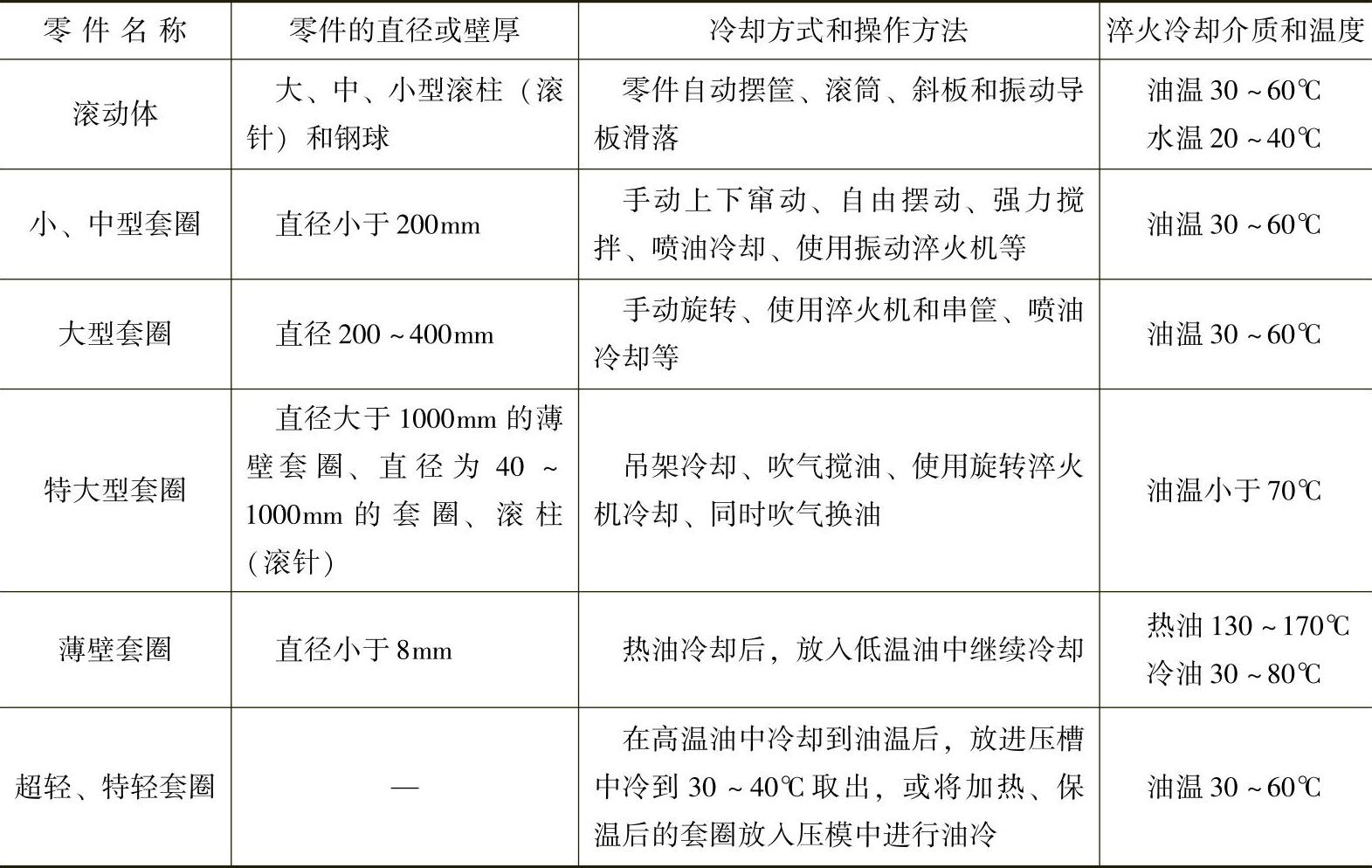

选择淬火方法和淬火冷却介质的基本原则是套圈的变形小、成本低、操作简单、质量稳定、可获得均匀的组织和性能等,通常的冷却方式为分级淬火、等温淬火、旋转压模、上下振动和自由落下。轴承钢常用的冷却方式和操作方法见表7-10。

表7-10轴承钢常用的冷却方式和操作方法

4)轴承零件淬火后质量的好坏直接影响到产品的使用寿命,因此在淬火后必须进行质量检查。轴承零件淬火后的质量检查见表7-11。

表7-11轴承零件淬火后的质量检查

5)轴承零件经过淬火处理后,可能出现一些不符合技术要求的质量问题,轴承零件淬火处理后常见的质量缺陷和防止措施见表7-12。

表7-12轴承零件淬火处理后常见的质量缺陷和防止措施

(续)

6)轴承零件的冷处理。轴承作为十分重要的传动件,既要有高的硬度、高的耐磨性,同时又要有高的尺寸稳定性,冰冷处理可减少淬火组织中残留奥氏体的数量,提高零件的尺寸稳定性和提高基体的硬度和耐磨性,考虑到轴承钢淬火后有10%~15%(体积分数)的残留奥氏体,虽然经过回火处理,但不能使其全部转变和稳定化,在室温下长期工作或放置会因存在残留奥氏体而发生变化,因此冰冷处理十分重要。

①冷处理温度一般根据Mf点和残留奥氏体的数量而定,同时也要考虑零件的力学性能、技术要求和形状等因素,通常温度控制在-60~-20℃范围内。

②保温时间与装炉量有关,一般为1~1.5h,但冰冷处理不能使残留奥氏体转变完全。

③冷处理的操作方法。为了确保零件不出现残留奥氏体和陈化稳定现象,降低冷处理的效果,淬火后应立刻进行冰冷处理。个别零件直接进行冷处理会出现开裂,可在淬火后先进行110~130℃×30~40min回火。冰冷处理的零件升到室温后要立即回火。

7)轴承的回火。用于消除残留应力,防止零件开裂,并使亚稳定组织转变为相对稳定的组织,能起到稳定尺寸、提高韧性、获得良好的力学性能的作用。回火温度和时间应根据零件本身的技术要求、装炉量的大小来确定,根据温度回火一般分为三种:常规回火(或低温回火)用于一般轴承零件的回火,稳定回火多用于精密轴承零件的回火,高温回火用于一些航空轴承或其他特殊轴承零件的回火。

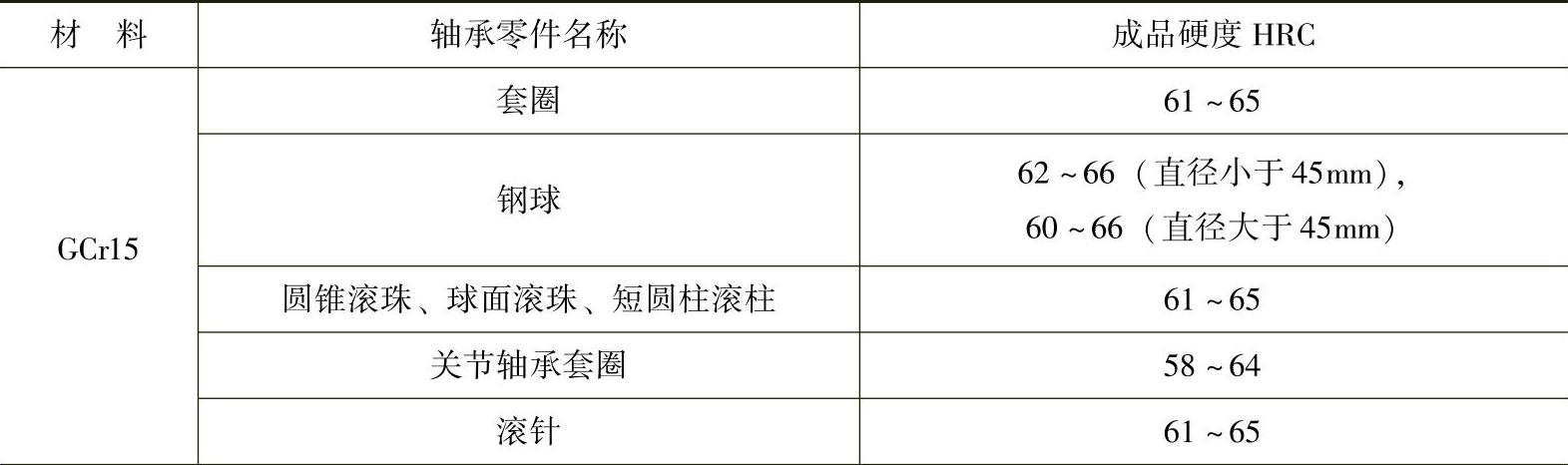

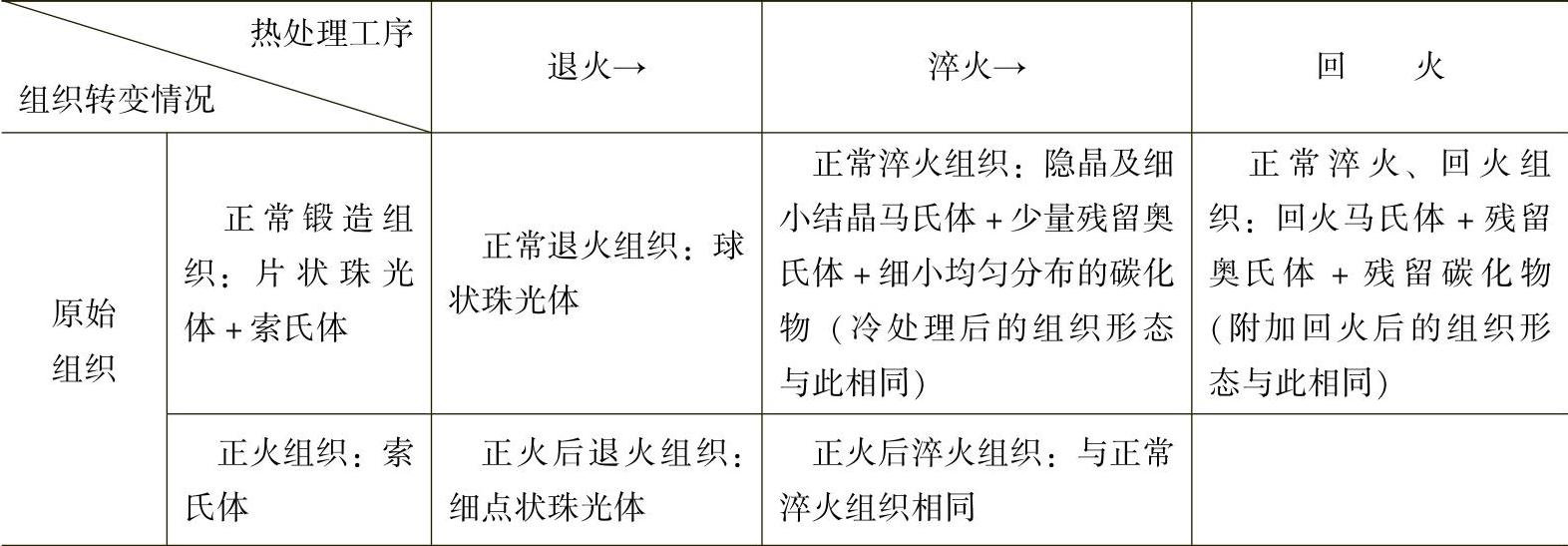

为了确保轴承在使用状况下尺寸、硬度和性能的稳定,回火温度应比轴承的工作温度高30~50℃,通常的回火温度为150~180℃,对载荷较轻、尺寸稳定性较高的轴承采用200~250℃,而对于处于高温作用下的轴承,可分别使用200℃、250℃、300℃、400℃等温度回火。在电炉、油炉、浴炉或硝盐炉中回火,时间为2.5~12h。高温轴承采用350~450℃,保温2.5~12h。轴承零件低温回火后的硬度要求见表7-13,同一零件不同部位的硬度差应小于2HRC。

表7-13轴承零件低温回火后的硬度要求

(续)

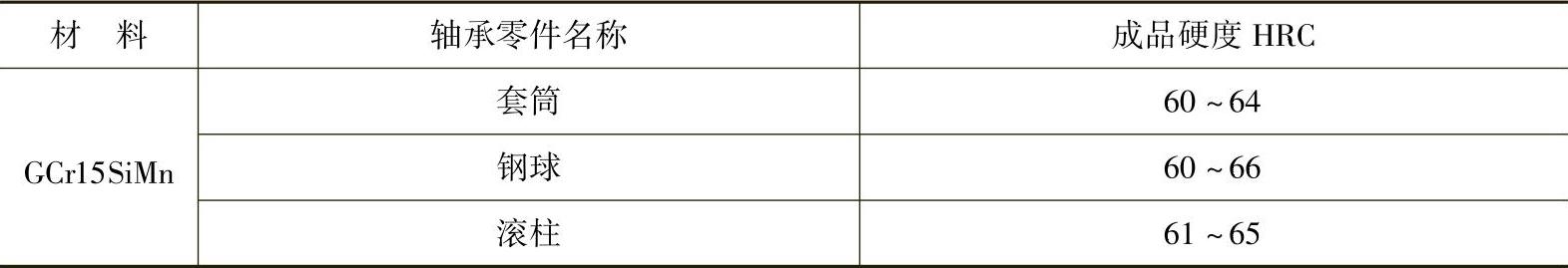

轴承钢热处理前后的组织是有差异的,热处理前后的组织转变情况见表7-14。

表7-14轴承钢热处理前后的组织转变情况

8)轴承的稳定化处理。其目的是消除磨削加工应力,稳定组织,提高轴承零件的尺寸稳定性。温度一般比其正常回火温度低20~30℃,通常采用加热温度为120~160℃、保温3~4h的热处理工艺。

(2)铬钢滚动轴承零件的感应加热热处理和贝氏体热处理 除采用整体热处理外,感应热处理也能得到要求的性能,经感应热处理后使用寿命提高10%~20%。该工艺广泛用于大批量生产的轴承套圈和滚动体等,具有节约能源、劳动条件好、便于实现机械化、零件的畸变量小和氧化脱碳少等优点。

一般中型轴承套圈的中频感应淬火的流程为:中频感应加热→振动淬冷机构在油池中冷却→清洗→工频感应加热回火。钢球的中频感应加热和保温与电阻炉加热相比具有时间短、效率高、脱碳轻和节省电力等特点。

轴承零件热处理后获得下贝氏体组织,可将断裂韧度提高30%以上,裂纹的扩展率小,表面表现为压应力,冲击韧度高、尺寸稳定性好,不易产生磨削裂纹,多用于工作条件差、润滑条件差并承受高冲击负荷等的轴承,铬轴承钢的贝氏体淬火具有以下工艺特点:淬火温度比常规温度高20~30℃,需在可控气氛炉或盐浴炉中加热;淬火冷却介质为KNO3与NaNO2质量分数均为50%的硝盐浴溶液,温度为220~240℃;零件表面呈压应力分布,提高了轴承的接触疲劳强度,无淬火裂纹出现;尺寸稳定性好,有优良的力学性能;热应力和热变形小。

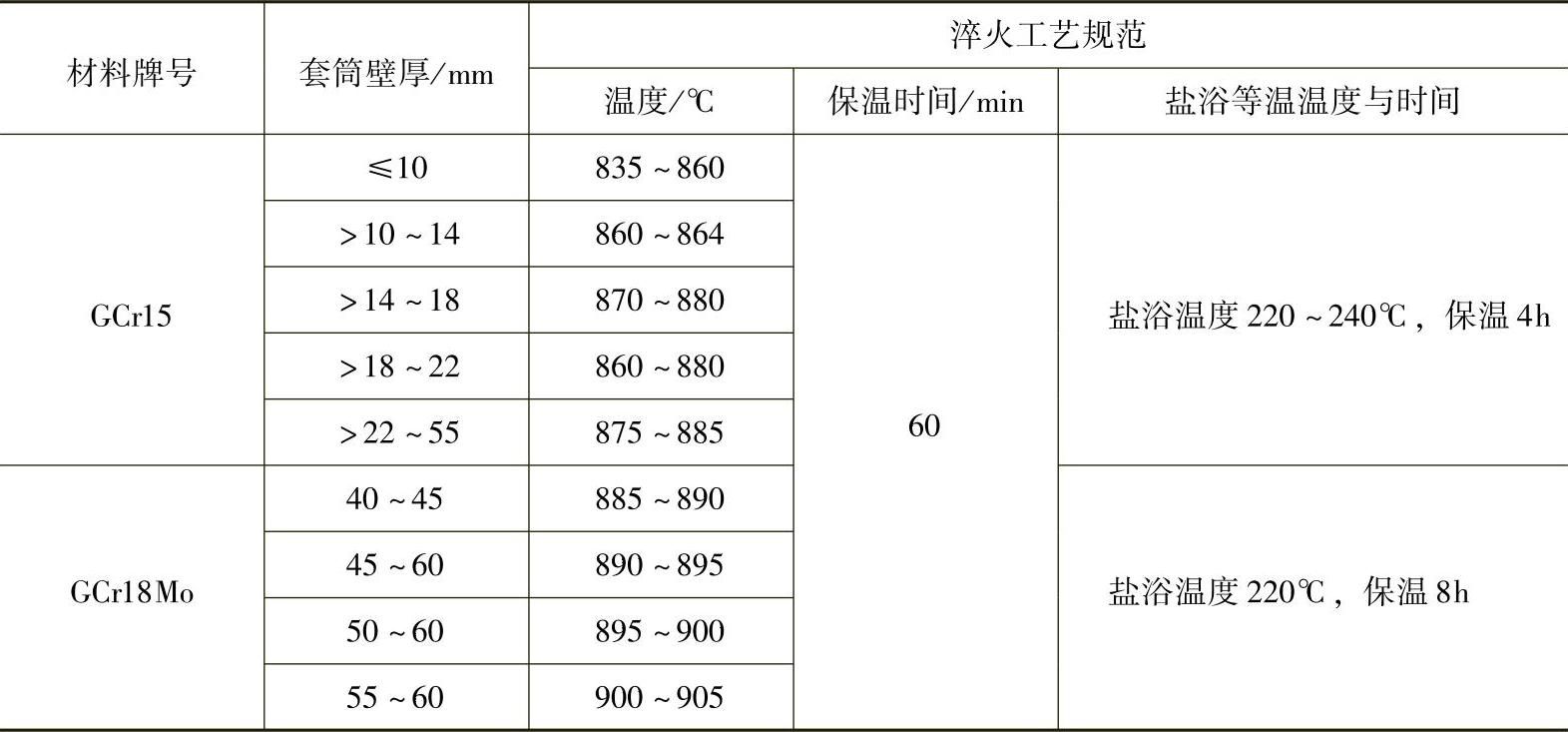

GCr15、GCr18Mo钢的贝氏体等温淬火工艺规范见表7-15。

表7-15GCr15、GCr18Mo钢的贝氏体等温淬火工艺规范

(3)铬钢套圈的热处理 通常该套圈采用盐浴炉加热淬火处理,如采用连续式网带炉或推杆式保护气氛炉加热,则三段加热的中间区域的炉温应比其他区域低5℃左右。盐浴炉中的保温系数按1.2~1.5min/mm计算,淬火冷却介质为30~80℃的L-AN10或L-AN20机械油,根据轴承的壁厚也可选择120~180℃或80~100℃的热油冷却。

(4)一般铬钢钢球的热处理工艺(表7-9)

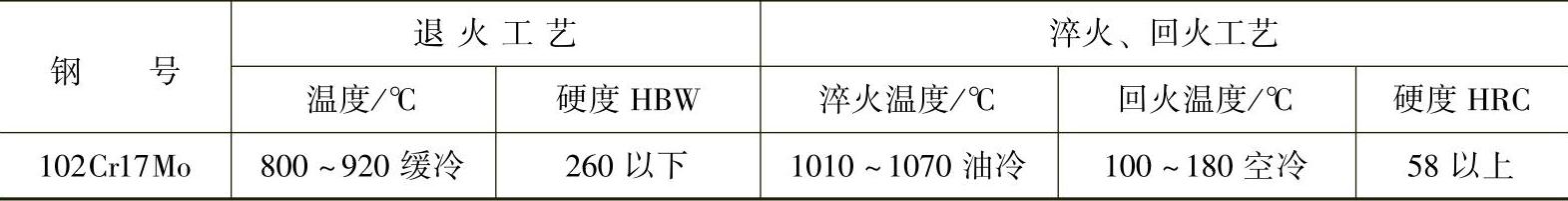

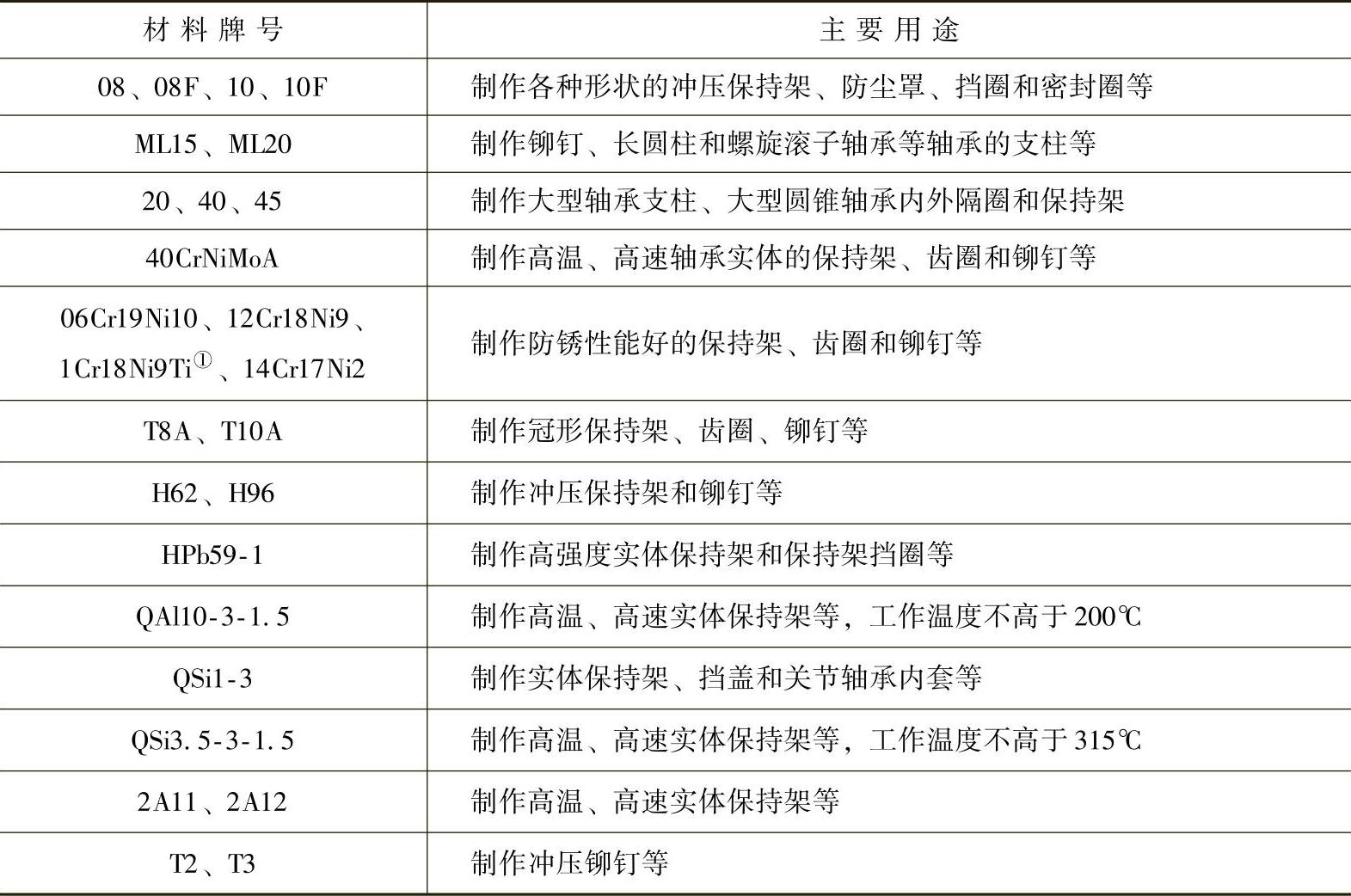

(5)不锈轴承钢与耐热轴承钢的热处理工艺 不锈钢具有良好的耐蚀性,最常用的为102Cr17Mo(9Cr18Mo),因为高碳钢硬度高,粗大的碳化物对耐蚀性有害而降低疲劳寿命,因此为了提高耐蚀性,需要进行低温回火,表面的性能良好时方可使用。表7-16为102Cr17Mo钢的热处理工艺规范,图7-5所示为其淬火与回火硬度曲线,通常可生成20%~30%(体积分数)的残留奥氏体,因其对尺寸稳定性有害,必须进行冷处理。

表7-16102Cr17Mo钢的热处理工艺规范

耐热轴承钢可保证轴承在使用温度下有合适的高温硬度以及疲劳强度和组织与尺寸的稳定性,表7-17为耐热轴承钢的热处理工艺规范。Cr4Mo4V钢的回火温度高,残留奥氏体几乎全部分解,尺寸稳定性较好,但是通常仍需要进行冷处理。

在超高速运转等载荷非常高的场合下工作时,除了必须具备高温硬度、耐冲击性能外,采用H10Cr4Mo4NiV钢等低碳耐热钢时,要进行渗碳处理。渗碳时必须进行氧化预处理,同时为了提高高温硬度而添加了碳化物形成元素,易生成粗大碳化物,渗碳极为困难,为改善渗碳性能,碳化物形成元素添加量下降时,高温硬度也会相对降低。

耐热轴承钢的热加工方法为形变热处理,变形的诱导产生了析出硬化,比普通淬火的疲劳强度提高9倍,但由于切削、研磨等困难及成本问题,目前应用受到一定程度的限制。

图7-5 102Cr17Mo钢的淬火与回火硬度曲线

表7-17耐热轴承钢的热处理工艺规范

注:表中H10Cr4Mo4NiV的淬火温度是渗碳后的淬火温度。

(6)其他轴承零件的热处理 除了套圈和滚动体外,轴承还有保持架、铆钉等零件。保持架用于确保滚动体间彼此的间隔,阻止相互之间的冲撞和摩擦,又有防止滚珠歪斜的作用;在轴承运动过程中与轴承套圈和滚动体之间发生滑动摩擦,同时又受到离心力的作用。

1)对零件的性能要求。根据轴承零件的工作特点和性能要求,保持架和铆钉应具有:高的硬度和良好的耐磨性;良好的导热性能,小的摩擦因数;良好的工艺加工性)。

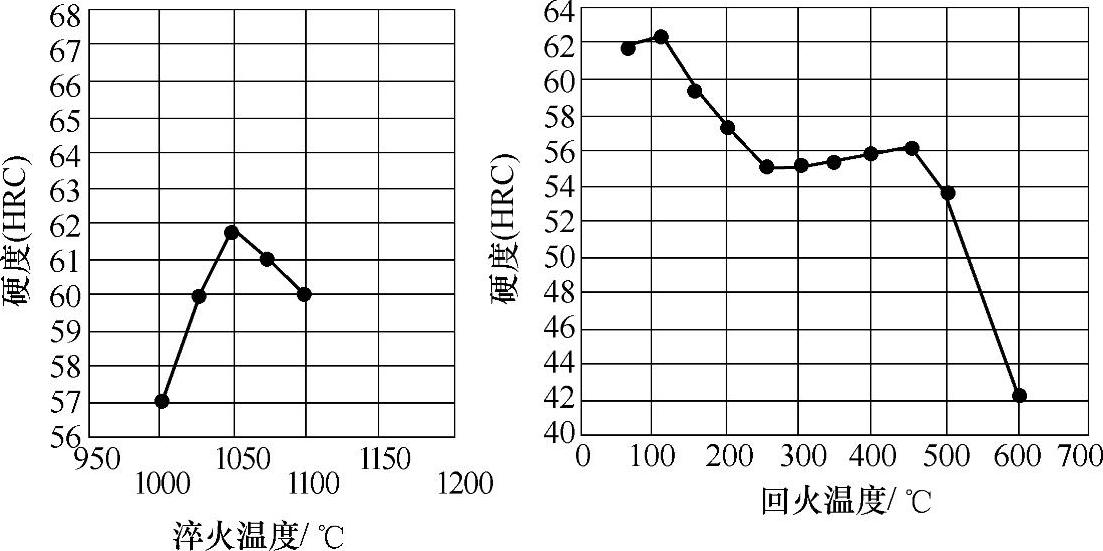

2)材料的选择。保持架常用金属材料及其用途见表7-18。

表7-18保持架常用金属材料及其用途

①GB/T 1220—2007中取消了此牌号。

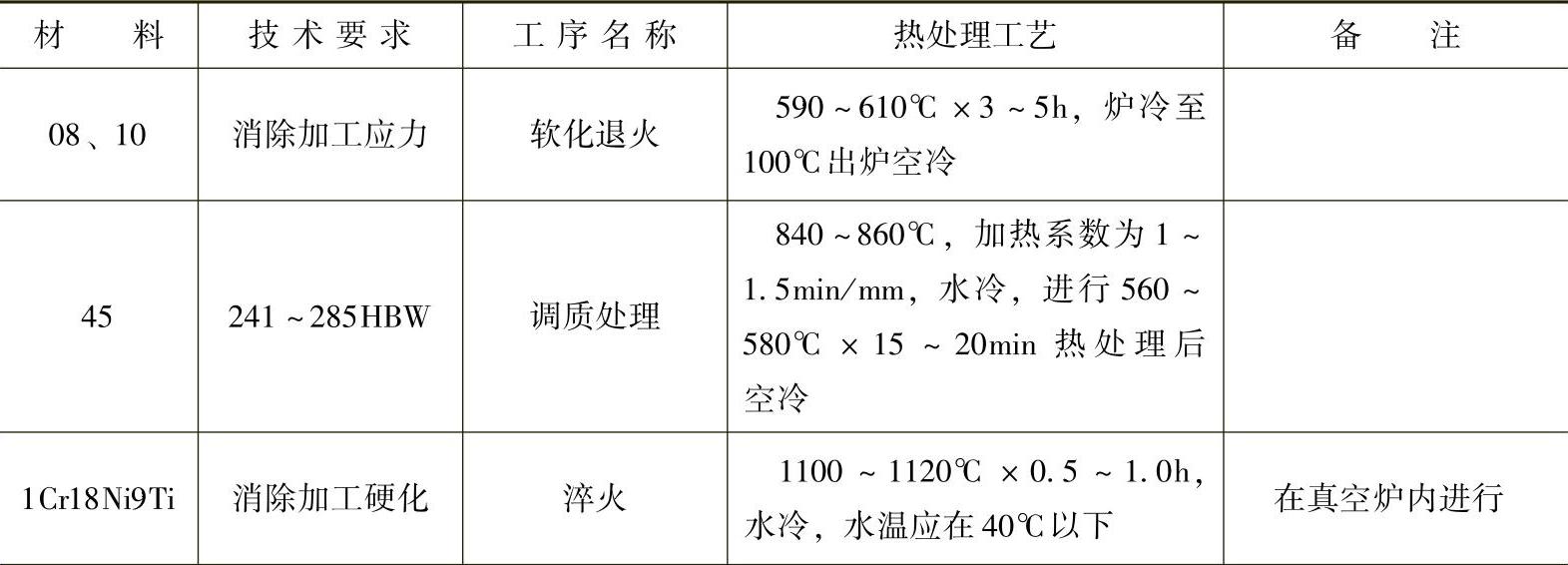

3)常见材料的热处理工艺如下:铆钉进行冷成形后软化退火,材料为ML15、ML20,600~650℃×3~4h炉冷至200℃出炉空冷,无须退火。

挡圈的材料为08、10低碳钢,进行氮碳共渗处理,硬度大于40HRC,渗层深度为0.4~0.7mm,表面为银白色,工艺为250~300℃×30~60s+540~560℃×2~3h,水冷。

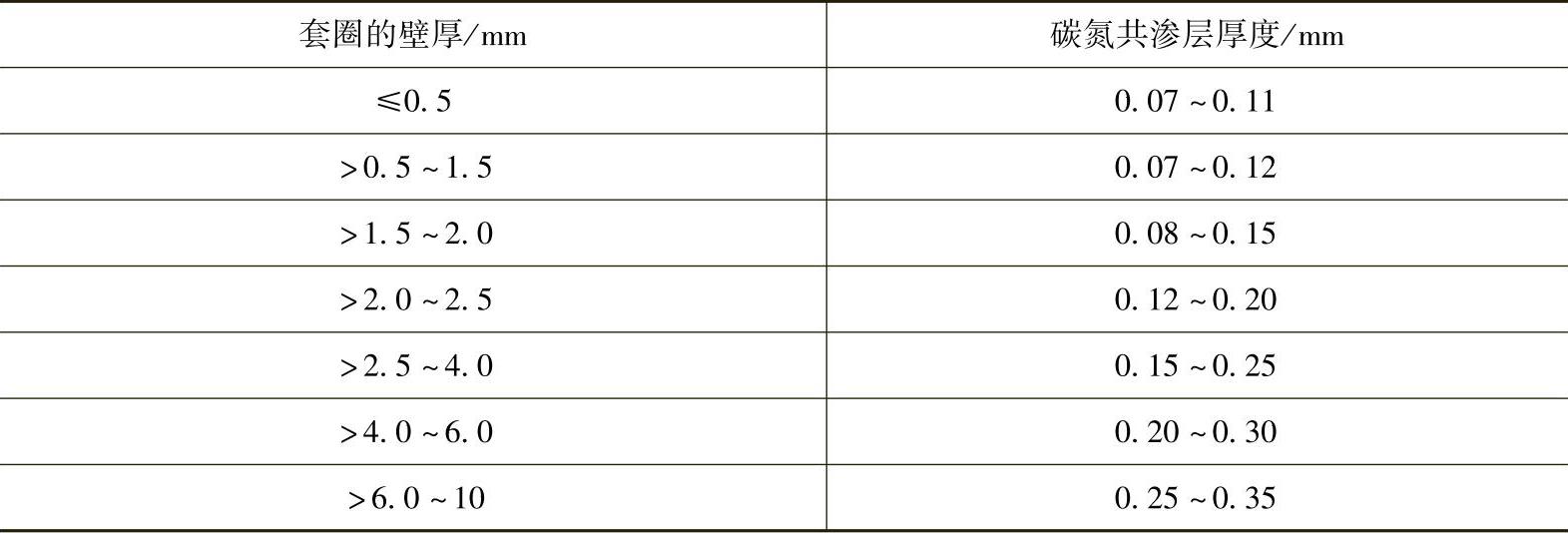

保持架材料不同,处理工艺也不尽相同,具体见表7-19。

表7-19各种材质的保持架的热处理技术要求和热处理工艺

(续)

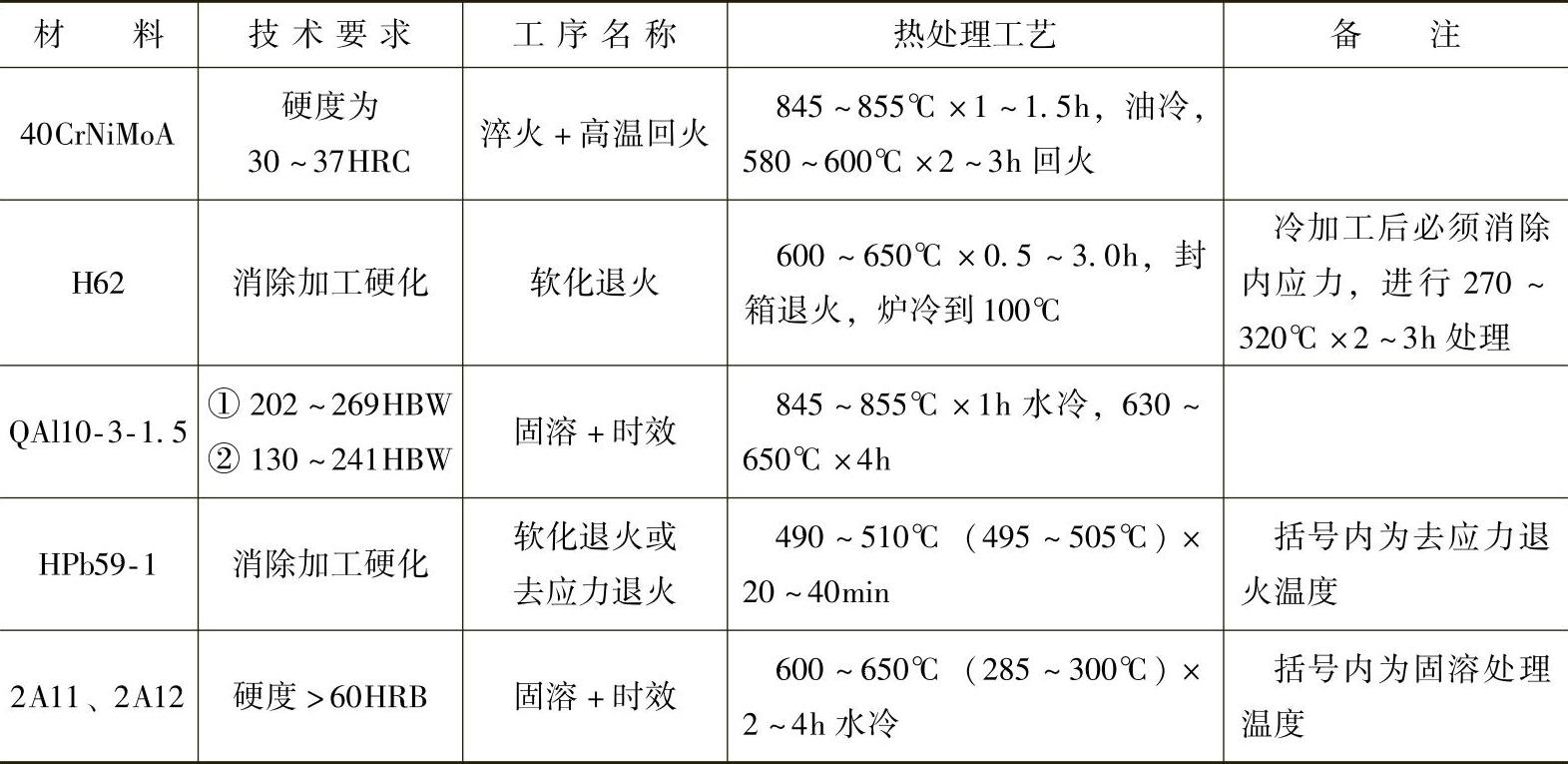

4)冲压滚针轴承套圈等零件的热处理。对于需要一定耐冲击强度、热处理变形小、耐磨性好的轴承套圈,应进行渗碳、碳氮共渗等表面淬火处理,常选用的材料有08、10等低碳钢。表7-20列出了冲压滚针轴承套圈壁厚与碳氮共渗层深度的关系,需要注意渗碳、碳氮共渗深度要考虑轴承套圈的负荷状态以及接触部分的形状等。

表7-20冲压滚针轴承套圈壁厚与碳氮共渗层深度的关系

另外,从JB/T 8881—2011《滚动轴承 零件渗碳热处理 技术条件》中可知,镍铬钼渗碳钢也得到了推广与应用,如G20CrMoA、G20CrNiMoA、G20CrNi2MoA、G20Cr2Ni4A、G20Cr2Mn2MoA、G10CrNi3MoA等,镍铬钼渗碳钢中三种元素以及碳的含量配比合理,获得良好的合金化效果,不仅具有良好的渗碳工艺性能,经过渗碳淬火后可获得比较理想的渗碳表面硬度及心部组织。渗碳轴承套圈经过一次、二次淬火,其心部金相组织为板条马氏体(图7-6a),板条马氏体形成温度高,在形成过程中会析出碳化物,易被浸蚀呈现较暗的颜色。经过二次淬火后,渗碳层的金相组织为隐针、细针状马氏体和均匀分布的粒状碳化物以及残留奥氏体(图7-6b)。

图7-6 197726渗碳轴承内圈经过一次淬火、两次淬火后的心部组织与渗碳层组织(×500)

a)心部组织 b)渗碳层组织

下面介绍轴承套圈经碳氮处理后的技术要求。碳氮处理后的硬度要求为:套圈664~795HV(或629~697HV),垫圈和保持架613~697HV(或484~619HV),锁圈392~446HV(或434~484HV),罩壳302~345HV。渗层深度参照表7-20执行。淬火后的组织为细针状马氏体。表面不允许有锈迹、麻点和裂纹等。

轴承零件的热处理基本流程和工艺为:零件的清洗→中温液体或气体碳氮共渗→冷却→清洗→回火→清洗和防锈。

中温液体或气体碳氮共渗的工艺为(850±10)℃×30~60min,盐浴中各成分的质量分数为40%NaCN+35%NaCl+25%Na2 CO3,其中NaCN的质量分数在共渗前应为20%~25%,该工艺由于有毒已经停止使用。气体碳氮共渗的介质为煤油、氨气、甲醇等,具有原料易购、操作方便、质量稳定、设备简单、成本低等特点,在工业生产中得到了广泛的应用。

完成碳氮共渗后的零件要进行淬火处理以获得高的表面硬度,提高其耐磨性和使用寿命等,通常采用30~80℃的L-AN10或L-AN20油作淬火冷却介质,对于硬度需要达到30~35HRC的零件,采用水冷即可。表面硬度与回火温度和时间的关系见表7-21。

表7-21表面硬度与回火温度和时间的关系

零件的清洗和防锈是回火后的一项重要工作,尤其是对盐浴处理的零件而言至关重要。通常是在质量分数为10%~20%的亚硝酸钠水溶液中进行防锈处理。图7-22所示为GCr15、GCr15SiMn钢加热温度、保温系数同套筒厚度的关系。

表7-22GCr15、GCr15SiMn钢加热温度、保温系数同套筒厚度的关系

淬火冷却介质为10号或20号机械油,油温为30~65℃,马氏体级别小于3级,硬度大于或等于63HRC,组织为隐晶马氏体+细小结晶马氏体+残留合金渗碳体+残留奥氏体。

回火是在油炉或硝盐炉中进行的,为获得高硬度和较高的强度和韧性,GCr15钢一般的回火温度为150~160℃,而GCr15SiMn钢为150~180℃。为了得到稳定的组织和消除内应力一般回火36h。套筒的硬度为61~65HRC,滚动体硬度为62~66HRC。

目前国内已有轴承套圈淬火机,实现了自动化操作,其装置如图7-7所示。

精密轴承需采取以下措施:

①补充回火(附加回火)。应在磨削加工后进行补充回火,所用温度比原回火温度低20~30℃,时间为3h。这是考虑到磨削加工产生的应力使原残留应力重新分布,引起尺寸变化甚至导致表面龟裂,补充回火的目的是消除磨削加工应力,进一步稳定组织,提高轴承的尺寸稳定性。一般轴承的精度越高,回火时间越长。

②冷处理。由于轴承钢的Ms点为245℃,Mf是-70℃,因此室温下有较多的残留奥氏体,在使用过程中残留奥氏体会分解导致轴承零件尺寸的变化,冷处理能减少组织中的残留奥氏体量,使组织更加稳定,尺寸稳定性提高。一般超精级以及经过分级淬火的轴承钢套圈才需要进行冷处理,冷处理的工艺温度为-80~-70℃,停留时间为1~1.5h(使全部零件达到要求的低温为止),取出后待零件在空气或水中温度回升到室温后,立即进行回火处理。

图7-7 轴承套圈淬火机

1—电动机 2—隔架 3—支架 4—辊子 5—链轮 6—惰轮 7—淬火油槽 8—工件

有关汽车零件热处理实用技术的文章

据统计,在旋转机械的现场故障中,由于轴承套圈损伤而引起的故障大约占30%,其中大约90%的故障来自轴承套圈的裂纹。因此提高轴承套圈的裂纹检测能力尤为重要。目前,轴承套圈检测方法主要有磁粉检测法、超声检测法、涡流检测法、机器视觉法、巴克豪森法、声发射检测法等。为解决轴承生产中出现的实际问题,下面介绍一种基于漏磁原理的轴承套圈裂纹检测方法与装置,可实现轴承套圈的自动化高效检测。......

2023-06-22

随着载荷的增大,塑性变形量也逐渐增大。实验证明,即使在很小的载荷作用下,轴承中也产生塑性变形。图2-51 δ与Q2/3的关系图图2-52 塑性变形δs与载荷Q的关系图2.塑性变形的计算公式滚动轴承中塑性变形的计算公式为对点接触:式中 δs——滚动体和一个滚道接触处总的塑性变形量;Q——滚动体载荷;Dw——滚动体直径;ρⅠ1;ρⅡ1;ρⅠ2;ρⅡ2——接触物体Ⅰ、Ⅱ在主平面1、2中的主曲率。......

2023-06-26

图7-1 主轴承的形式图7-2 渗碳钢轴承套圈的锻造成形示意图a)外圈 b)内圈 c)中隔圈 d)密封座根据具体的加工工艺也可执行下面的工艺路线:备料→锻造→球化退火→机械加工→热处理→冰冷处理→低温回火→磨削加工→成品。轴承零件的预备热处理 该热处理包括球化退火、去应力退火等,获得的组织对轴承的最终热处理有一定的影响。......

2023-08-18

根据轴承的工作特点,要求制造轴承的材料必须具有以下性能:高的硬度和耐磨性;高的疲劳强度和合理的韧性;具有一定的耐蚀性;良好的尺寸稳定性,使用寿命长,能保证精度和具有良好的机械加工和热处理性能。这两种材料适宜制作轴承,通常二者用于制造轴承的内、外套圈和滚动体,用低碳钢钢板冲制保持器。2)一般轴承合金的组织特征一是在软基体上均匀分布着硬质点。一般材料钢背用08Al、08、10、15等低碳钢,硬度为160~220HBW。......

2023-08-18

对点接触由式可得各类轴承弹性变形常数K的计算公式列于表2-5中。式可简化为式可简化为对钢制滚动轴承,如果内外圈滚道沟曲率系数相同,则式可简化为其中如果f已知,则由式可求出F(ρ),由表2-2查出与F(ρ)相应的Cδ,即可由式计算出k值。由不同的f计算出的k值列于表2-7和图2-16中。......

2023-06-26

图7-62 圆锥滚子轴承套圈结构及其待检测部位2)发纹:材料表面或近表面毛发状的细小裂纹,由钢锭皮下气泡或夹杂引起。然而在实际检测过程中,使得轴承套圈各个部分均达到饱和磁化状态需要极多的线圈匝数或极大的磁化电流,对于非定量轴承套圈检测而言,磁化的意义在于使得最苛刻指标的缺陷仍可得到较理想的信噪比即可,磁化效......

2023-06-22

表7-1轴承的性能与材料特性目前对轴承的使用条件又提出了很多要求,如耐腐蚀、耐低温、耐高温等,同时要求降低成本、提高加工性能。轴承的冷处理通常用于尺寸稳定性要求高的精密轴承,其可以减少组织中的残留奥氏体,使组织稳定,提高轴承的尺寸稳定性,同时硬度也稍有提高。......

2023-08-18

调心滚子轴承能承受双向轴向载荷,同时也能承受较大的径向载荷。调心滚子轴承内圈有直孔的和锥孔的两种形式。带紧定套的调心滚子轴承,借助于锥孔和紧定套还可调整轴承的径向游隙。调心滚子轴承具有自动调心的功能,自动调整因安装条件不良造成的角度偏差的影响,调心滚子轴承对角度偏差的适应性能随轴承宽度系列、直径系列变化而变化。图1-34 振动筛用调心滚子轴承a)轴承内径d﹤75mm b)轴承内径d≥75mm图1-35 推力调心滚子轴承......

2023-06-26

相关推荐