2)根据建立的车辆人机工程学设计评价系统多级递阶的结构模型,建立评价因素集合:U={U1,U2,…对各种方案进行排序,从而为评价车辆人机工程学设计提供依据。......

2023-07-15

12.3.3.1 车辆人机信息界面设计(显示装置设计、操纵装置设计)

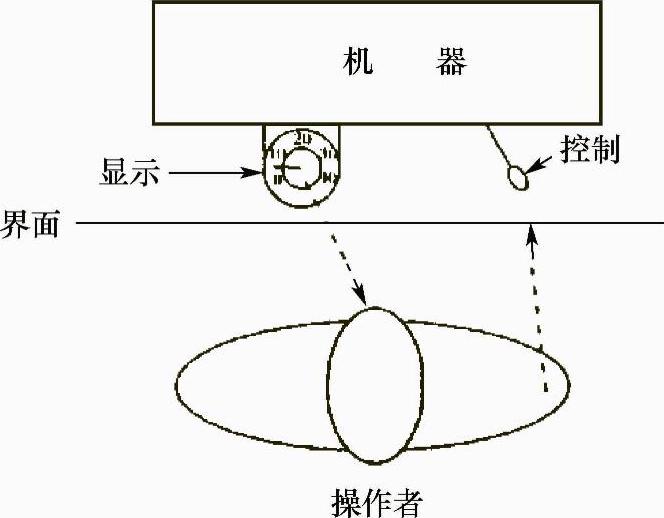

车辆人机系统的人机界面指系统中的人、机、环境之间的相互作用的区域,如图12-6所示。车辆人机界面有信息性界面、工具性界面和环境性界面等。就车辆人机系统效能而言,以信息性界面最为重要。车辆人机的信息界面设计包括显示装置设计和操纵装置设计。而按人接受信息的感觉通道不同,信息显示装置分为视觉显示、听觉显示和触觉显示。车辆上使用最普遍的是视觉显示装置,巨目前主要还是各种仪表和信号灯。人机信息交换中,人对车辆的控制大多通过肢体活动来实现,依据人体的操作部位可分为手动、脚动两大类控制器。

1.视觉显示装置设计的人机工程学问题

主要包括下列六个主要问题:

1)确定操作者与显示装置间的观察距离。

2)根据操作者所处的位置,确定显示装置相对于操作者的最优布置区域。

3)选择有利于传递和显示信息、易于准确快速认读的显示器型式及其相关的匹配条件(如颜色、照明条件等)。

4)处理好仪表照明与周围照明的关系。一般说来,周围环境的光照度与仪表照明区的光照度相近时,观察效率较高。周围环境的光照度不宜大于仪表照明区光照度,但周围环境的光照度也不宜小于仪表照明区光照度的十分之一。夜间行驶的车辆,为了保证对车外环境观察的视觉效率,仪表照明的光照度应在能看清指示的前提下尽可能低。

图12-6 车辆人机信息 界面设计示意图

5)信号灯与操纵器和其他显示装置的协调性设计。当信号灯的含义与某种操作响应相联系时,必须考虑它与操纵器和操作响应的协调关系。例如:指示进行某种操作的信号灯最好设在相应的操纵器的上方或下方;信号灯的指示方向要同操作活动的方向相适应(如汽车上的转向指示灯,开关向左扳,左灯亮,表示向左转弯;开关向右扳,右灯亮,表示向右转弯)。有的信号灯仅用来揭示某个部件或某个显示器发生故障,为了既能引起操作者的注意,又能方便地找到发生故障的地方,最好在视野中心处和靠近有关部件或显示器处各装设一个信号灯,使两者同时显示。信号灯系统应同其他显示装置形成一个整体,避免相互重复和干扰。

6)远光灯、近光灯设计。远光灯和近光灯都是用来夜间照亮前方道路和周围环境,不过远光角度高、距离远,近光角度低、距离近。一般在城市里开车最好不要开远光,因为城市里一般照明条件都比较好。远光的角度太高很容易晃到对面来车和周围行人的眼睛,影响他们的视线,很不安全,并巨是一种不礼貌的驾驶行为。不过夜间交替开闭远光可以代替喇叭提醒周围行人和车辆,以免造成太大的噪声。在高速、郊外没有路灯的地方行驶可以开远光灯,扩大视野范围。但是遇到对面有车需要会车的时候,处于安全和礼貌的考虑,应切换成近光灯。

2.操纵装置设计的人机工程问题

主要包括下列八个问题:

1)操纵器设计的一般原则:

①操纵器要适应于人的生理特点,便于大多数人使用操作。

②操纵器的运动方向要同机器的运行状态相协调。

③操纵器要容易辨认。

④尽量利用自然的操纵动作或借助操作者身体部位的重力进行操纵。

⑤在条件许可的情况下,尽量设计多功能的操纵器。

⑥操纵器的造型设计,要求尺寸大小适当、形状美观大方、式样新颖、结构简单,并巨给操作者以舒适的感觉。

2)操纵器的形状和式样。

3)操纵器的大小应适合于人的手或脚进行操作。

4)操纵器的布置。

5)操纵力和操纵位移。最优(或最适宜)操纵力的选定应兼顾能量消耗、操纵精确度、操纵速度及获取操纵量的反馈信息等四方面的要求,谋求最高的操纵工效。

6)操纵器的编码。人眼虽然能辨别很多颜色,但用于操纵器编码的颜色,一般只使用红、橙、黄、蓝、绿五种颜色,色样多了,反而容易混淆。操纵器的功能与其颜色之间有一定的匹配关系。停止、断开功能的操纵器宜用红色;起动、通电功能的操纵器宜用绿色、白色、灰色或黑色;起、停两用功能的操纵器宜用黑色、白色或灰色,忌用绿色和红色;复位功能的操纵器宜用蓝色、黑色或白色。

7)操纵器与显示器的协调关系。

8)操纵器的操作方向与受控对象物的运动方向和控制效果的协调关系。12.3.3.2车辆视野设计

驾驶人前后视野是属于三维的空间区域。其中驾驶人的眼椭圆或视原点是这个三维空间区域的基准。汽车视野性能直接影响到汽车的行驶安全性、乘坐舒适性及操纵方便性,是汽车车身总布置设计过程中一个重要环节。

1.汽车视野设计要求

在汽车周围,有驾驶人视线达不到的范围,这个范围就是盲区。同样在汽车内部,由于方向盘的遮挡,在仪表板上也会产生一个盲区。这些盲区将影响安全驾驶。因此设计时必须精心检查盲区的大小和部位,并通过采用内、外后视镜等来扩大视野范围。为获取足够的交通状况信息,汽车视野必须保证以下的驾驶人视野能达到相关标准和法规的要求。

1)前方视野设计要求。保证驾驶人在交通路口的停车线内能看到交通灯和其他交通标志;前风窗玻璃有足够的透明区;对A柱双目障碍角的限制;风窗刮扫区及刮净率的要求等。

2)后方视野设计要求。一般是通过后视镜来实现的间接视野。我国的强制性标准GB15084—1994《汽车后视镜的性能和安装要求》规定了轿车的内、外后视镜的视野范围。

2.眼点选取原则

1)设计时一般选用第95百分位的眼椭圆,这也说明设计的视野范围代表了95%的驾驶人群体。

2)计算可视区时,应选择使视野为最小的眼点。

3)计算盲区时,应选择使障碍区为最大的眼点。

在设计视野尺寸时,轿车的全周视野系统性最强。因为轿车经常要进出停车场地,或在拥挤的街道上行驶,所以驾驶人需要环视前后左右,这就要求轿车的全周视野要好。全周视野主要与前、后风窗玻璃尺寸,前、中、后柱尺寸和结构,前、后机盖的高度和角度,及座椅、头枕的布置有关。

12.3.3.3 车辆驾驶室的作业空间设计

车辆驾驶室的作业空间设计以驾驶人、驾驶座椅、显示装置、操纵装置以及驾驶室的门、窗、顶棚、板壁之间的合理匹配为基本依据。

车辆驾驶室的作业空间应宽敞适度,易于出入。要给驾驶人的脚和手留有足够的活动空间。对于公交车或客车驾驶人来说,驾驶室的内部高度最好能使第95百分位的男驾驶人站起来时不碰到头部;对于轿车来说,至少当他挺直坐在高度调节到最高位置的座椅上面时,头顶离驾驶室顶部内表面还有一定的间距,驾驶室的门和上下车梯踏板的尺寸及其相关位置均应保证驾驶人出入驾驶室的安全和方便。

操纵装置相对于驾驶座椅的位置应适合于驾驶人方便操作。显示装置相对于驾驶座椅的位置应适合于驾驶人准确认读。门、窗玻璃相对于驾驶座椅的位置应使驾驶人操作时有良好的视野。

还有车辆驾驶座椅的舒适性设计,它通常包括静态舒适性、动态舒适性(又称振动舒适性)、操作舒适性三方面的设计任务,而这三方面的设计标准却往往由于实际要求的相互矛盾而难以完全满足。例如,完全按乘坐的静态舒适性要求选择的扶手高度可能会妨碍驾驶人手臂的操纵动作。

概括起来,好的驾驶座椅设计必须保证驾驶人在连续几个小时操作的情况下,身体能够得到很好的支持。这就要求座椅各个部分的位置是可调节的,以适应从第5百分位的女驾驶人到第95百分位的男驾驶人范围内所有人的不同需要。应当有不同密度的适宜坐垫和靠背垫来支持身体的敏感部位。座椅必须有额外的空间,允许驾驶人坐在座椅的任一边或改变在座椅上的角度,以便暂时使他的肌肉放松。

12.3.3.4 车辆NVH特性设计

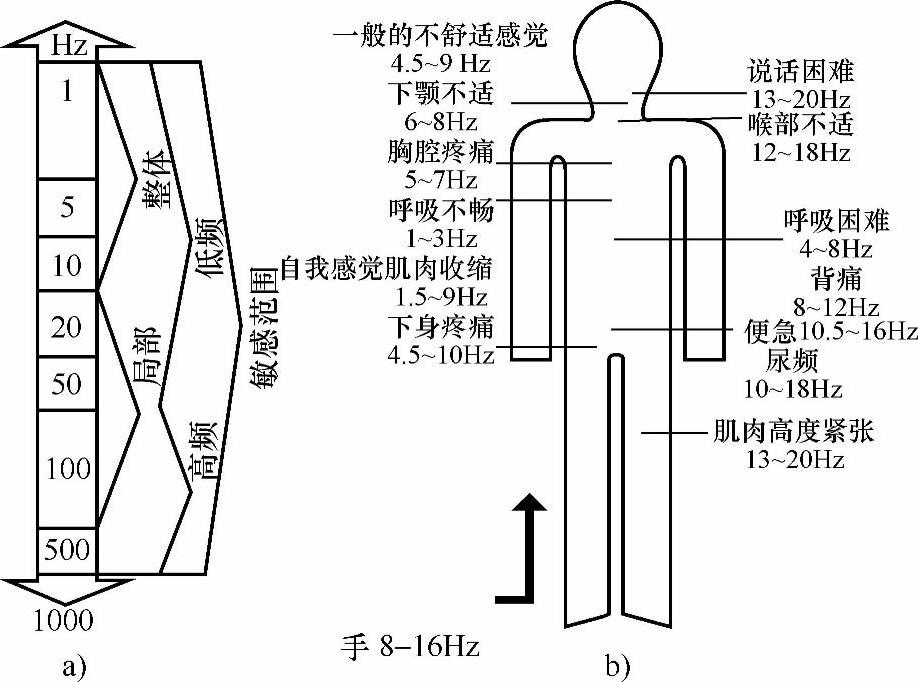

N指Noise——噪声,V指Vibration——振动,H指Harness——声振粗糙度、平顺性。这三个特性综合起来就是NVH特性,它影响车辆乘坐舒适性,也影响车辆的品质。当然,设计车辆的NVH特性,必须考虑人的振动和声学特性。图12-7是人体对振动的敏感范围。图12-8是人体对噪声的敏感曲线。

1.振动对车辆乘员的影响

人是一个多自由度的振动系统。其中:人体的第一共振峰位于4~8 Hz,对胸腔影响最大;第二共振峰位于10~12Hz,对腹腔影响最大;第三共振峰位于20~25Hz。如果频率再增高,则在人体内传递逐步衰减,对人体生理效应的影响相应减少。显然,振动对人体影响最大的是低频区,具体内容可见ISO 2631—1997和有关国家标准。对于驾驶人来说,如果转向系统通过方向盘传递给驾驶人手的激振频率在8~16Hz范围内,则说明该汽车发生了摆振。

图12-7 人体对振动的敏感范围

车辆振动对驾驶人工作能力的影响是多方面的:

1)人体与目标的振动,使视觉模糊,仪表判读以及精细的视分辨发生困难。

2)由于手脚和人机界面振动,使动作不协调,操纵误差增加。

3)由于全身受损颠簸,使语言明显失真或间断。

4)由于强烈振动使脑中枢机能水平降低,注意力分散,容易疲劳,从而加剧心理损害。

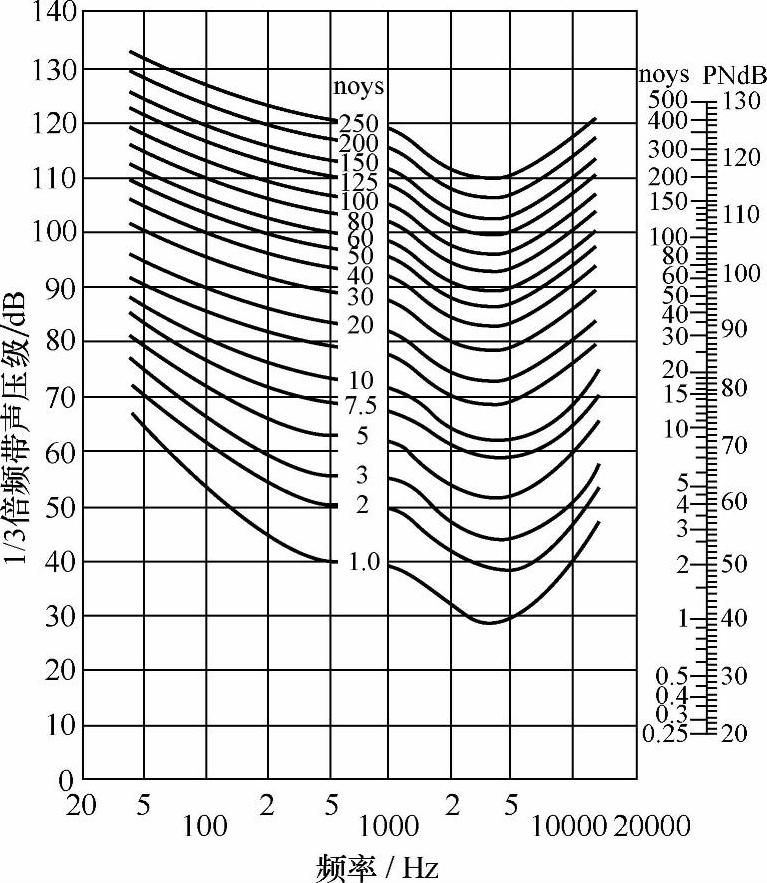

2.噪声对车辆乘员的影响

(1)噪声对驾驶工作的影响 当车内噪声达到70dBA时,会对驾驶人的工作产生各方面的影响:精力不能长期高度集中;极易引起驾驶疲劳;产生急躁情绪、易发生车祸。所以高级轿车的车内噪声要控制在50~65dBA以内甚至更低。

(2)噪声对听觉的影响 过大的车内噪声会使驾驶人和乘员产生暂时性听力下降、听力疲劳、持久性听力损失和爆震性耳聋。

(3)噪声对机体的其他影响 当驾驶室内噪声达90dBA以上时,噪声将对驾驶人的神经系统、心血管系统等有明显的影响。噪声品级分类及其影响:

第一级:L=30~65dBA,心理影响。

图12-8 人体对噪声的敏感曲线(用噪度表示)

第二级:L=65~90dBA,较前者加重神经方面的影响。

第三级:L=90~120dBA,较前者造成听觉机构不可恢复性的损失。

第四级:L>120dBA,较前者造成内耳永久性的损伤;若L>140dBA,可能形成严重的脑损伤。

(4)影响噪声对机体作用的因素 噪声强度;接触时间;噪声的频谱(高频,窄频带);噪声类型和接触方式(脉冲噪声和持续接触);个体差异;其他有害因素的共同存在。

3.车辆NVH设计

根据车辆振动与噪声的发生机理及传播途径,对优化和改善车辆的NVH特性,采用以下设计方法:

底盘悬架系统隔振设计。

动力总成悬置系统参数优化设计。

驾驶室与座椅悬置系统参数优化设计。

动力与传动系统减振设计。

车内吸声与混响处理设计。

车内噪声隔声设计。

车外加速噪声控制设计等。

12.3.3.5 驾驶适宜性分析与设计

1.交通安全问题

在人、车辆和环境三个因素中,人的可靠性最差。人,特别是驾驶人,是引起交通事故的主要因素。驾驶人责任事故是驾驶人在行车过程中出现了失误所致。驾驶人失误包括:认识迟缓、决策失误、操作失误。

为避免或减少“人—车辆—环境”系统中的交通事故,一方面要注意改善车辆和道路的状况;另一方面则要注意对人的选拔和训练,提高人的安全素质。开展驾驶适宜性研究并设计科学的驾驶适宜性检查方法,对于驾驶人的选拔和科学管理、减少交通事故具有重要意义。

2.驾驶适宜性

驾驶适宜性是指人具备圆满、不出差错地完成驾驶工作的素质以及经过驾驶培训可获得从事驾驶工作的潜在性能。驾驶适宜性应满足以下要求:

1)具备从事驾驶工作所必须具备的基本生理和心理素质。

2)预计从事驾驶工作产生失误或发生交通事故的概率应很小。

3)预计完成驾驶任务的数量和质量高于中等水平。

4)安全需要动机应占优势(即其思想上能把安全要求放在第一位)。

3.驾驶人的身心素质与行车安全性的关系

驾驶人的身心素质是指驾驶人的身体或生理素质及心理素质。驾驶人的身体或生理素质主要包括:体格、体力(肌肉力量、呼吸、循环机能等)、从事驾驶所必需的感觉机能和心、肺、血压机能以及无妨碍驾驶的疾病等。驾驶人的心理素质主要包括:反应特性、感知—运动协调能力、判断能力、注意品质、智力、应急能力、自制力、情绪稳定性、气质和性格等。

4.驾驶人的视觉特性与行车安全性的关系

在所有感觉系统中,视觉对驾驶人最为重要。

(1)视力与行车安全 驾驶人只有具有良好的视力,才能在行车中读出沿公路的交通标志,看清楚道路、辩明道路上的行人和物体(如石头、金属块等),并据此来决定是否改变车辆的运行状态。视力分静视力和动视力。静视力是在人和观察对象都处于静止状态时所检测的视力。我国《城市机动车驾驶员考试办法》中规定检查的驾驶人视力。

动视力是指被检查者与观察对象有相对运动时检测的视力。车速越高,驾驶人的动视力就越低,一般比静视力低10%~20%。在环境照明度低的条件下行车,发生交通事故的概率增大。驾驶人应具有良好的夜间视力。

(2)暗适应能力与行车安全 眼睛的适应分为暗适应和明适应。明适应过程一般在1~2min之内就接近完成;暗适应过程需要半小时或者更长时间才能完成。暗适应对行车安全影响最大。车辆在白天驶入公路隧道时,光线由明变暗,驾驶人会出现暗适应的问题——视觉障碍。

(3)深度知觉能力与行车安全 深度知觉又称距离知觉或立体知觉,它是对同一物体的凹凸或不同物体的远近的反映。深度知觉的准确性是指辨别最小相对距离差别的能力。驾驶人在行车中要不断地对前方车辆、物体和行人等的距离进行目测和判断,以采取正确的操作,确保行车的安全。

5.驾驶人的反应特性与行车安全性的关系

驾驶人对道路情况的反应速度是直接影响行车安全的重要心理素质之一。反应速度取决于驾驶人评价道路上的行人或车辆与自己的距离等以及操纵驾驶机构所用的时间。驾驶人的反应还应具有正确性、准确性和灵活性。反应不准确的主要表现是指:反应动作的方向错误;幅度过大或过小;动作的速度过快或过慢;动作有力或无力等。

6.驾驶人的速度估计能力与行车安全性的关系

驾驶人在行车时,总是处于迅速运动中。能否准确地估计速度对安全行车非常重要。驾驶人对前面车辆、并行车辆、对面驶来的车辆以及自己车辆的速度估计不准确,不能正确地判断空间距离,是发生交通事故的一个重要原因。许多车辆碰撞和翻车事故都与驾驶人对车速的判断和控制有关。

7.驾驶人的注意品质与行车安全性的关系

注意是驾驶人安全行车的必要条件。注意的品质包括:注意的范围(即注意的广度)要宽;善于选择各种交通环境信息;善于把注意指向与驾驶有关的交通环境信息,并能迅速地把注意从一种信息转移到另一种信息;善于分配和调节注意。

8.驾驶人的个性特征与行车安全性的关系

驾驶人中有些人具有容易发生事故的特点——事故倾向性;驾驶人的社会适应性不良与交通事故存在一定的联系;场依存性是另一个与交通事故有关的人格特征。通常把人知觉所及的客观世界系统称为一个“知觉场”;场依存性大的人在知觉一个对象时,很难把它从整个知觉场中分化出来;而场依存性小的人,则相反。

9.驾驶适宜性检查设计

驾驶适宜性检查不仅被作为一种选拔或淘汰驾驶人的重要手段,而巨还被用于驾驶人的培训、教育和管理之中。从运输企业选拔驾驶人的角度出发,利用驾驶适宜性检查的结果,尽量选拔驾驶适宜性好的人作为驾驶人。

驾驶适宜性检查设计分成两步:第一步,进行身体素质方面的检查和评价;第二步,进行心理素质方面的检查和评价。

10.驾驶疲劳

驾驶疲劳是指驾驶人在连续行车后所产生的生理、心理机能以及驾驶操纵效能下降的现象。产生驾驶疲劳的原因是多方面的,主要有驾驶人的睡眠情况、驾驶持续时间、驾驶动作单调枯燥、卫生条件、道路条件以及驾驶操作的人机界面设计不合理(如操纵踏板、方向盘及座椅的结构不合理)等。

12.3.3.6 车辆人与环境(光与空气调节)的界面设计

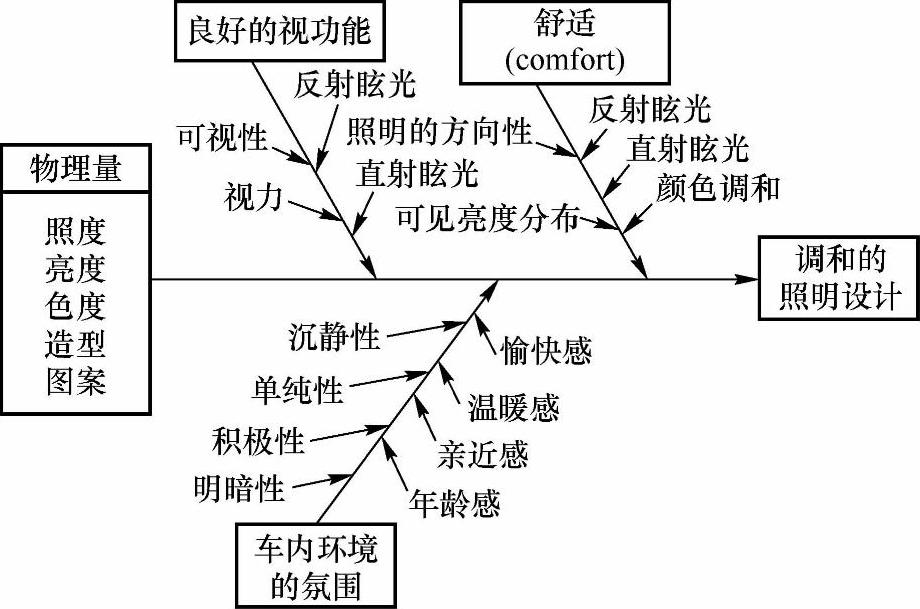

按照国家标准、ISO标准和美国SAE标准,可以把驾驶人和乘员在车辆上的环境划分为四类:最舒适区、舒适区、不舒适区、不能忍受区。如图12-9所示。对照该图,可以对现有的车内环境进行评价,针对存在问题采取改善措施。另外,在设计阶段就充分运用一切技术资料,对车内环境予以充分论证和考虑,提出妥善解决不良环境因素的方法。如图12-10所示是基于因果分析法的车内照明设计。

图12-9 车内环境舒适度划分

12.3.3.7 车辆碰撞事故中车内乘员的

保护设计

1.车外部的防撞吸能结构

前、后吸能保险杆设计;车辆前后部的防撞吸能结构、吸能车架设计等。

2.车内部的防撞吸能结构

吸能转向柱、软化内饰、安全车门设计等。

3.乘员约束系统

图12-10 基于因果分析法的车内照明设计

有关系统工程学及应用的文章

2)根据建立的车辆人机工程学设计评价系统多级递阶的结构模型,建立评价因素集合:U={U1,U2,…对各种方案进行排序,从而为评价车辆人机工程学设计提供依据。......

2023-07-15

人机界面的优化匹配设计事关车辆行驶的安全性、驾驶人身心健康、驾驶操作的舒适性以及在正常工作时间内持续驾驶车辆所能保持的工作效率。......

2023-07-15

图7-24 人机交互系统硬件电路原理图焊接参数的数字输入及显示系统称为人机交互系统。人机交互系统在液晶显示方面往往采用界面和菜单方式。一般的人机交互系统往往具有启动欢迎界面、主菜单界面、二级选择菜单界面、焊接状态监测显示界面等。本节只能以最简单的人机交互系统作为例子加以介绍。人机交互系统的页面组织结构往往可以采用纵向树形分支结构或者网状结构。人机交互系统在每一次焊接结束时,会自动将此次焊接参数保存下来。......

2023-06-30

图5.1 以Pixhawk开源飞控为核心的四旋翼飞行器FCS连接图无人机系统所涵盖的硬件数量本已庞大,随着任务要求的不断深入,应用领域的不断扩展,硬件种类还在持续增加。在本书中,将无人机系统硬件细分为六个部分:飞行控制系统、动力系统、被控对象、有效负载、地面系统和能量单元。有效负载对任务实现的重要性是非常直接的,同时它也影响着无人机系统功能、结构设计、机型选择、硬件组成等方方面面。......

2023-07-05

停车场位置要合适,应出入方便,能容纳足够数量的车辆。公共交通的停车场地主要是为了以广场为终点的公共交通线路和调度车辆的需要而设置。社会车辆停车场社会车辆是解决旅客集散的重要补充。用地面积停车场用地面积根据车型具体尺寸确定。表7.5停车场设计车型外廓尺寸和换算系数参考表停车场出入口设计50 辆以上的机动车公共停车场应设置2 个出口,500 辆以上应设3 个出口。停车场出入口宽度不得小于7 m。......

2023-08-21

最后,由于无线信号数字化,无线资源和光网络资源已经分离并且在没有统一控制的情况下被控制在不同部分中。其次,由于使用弹性网格光网络连接RRH和BBU,可以通过透明传输利用弹性频谱切换能力承载多速率或多类型业务,还可以利用避免由数字化引起的额外处理时间来满足低于毫秒的延迟要求。最后,由于电磁波理论中的物理本质相同,无线和光谱可以通过SDN编排以统一的方式集中控制和调度,以增强对端到端用户需求的响应。......

2023-06-19

这种需求分析应提供两方面的情况:第一是对于教育、教学活动内部状况的描述,第二是对教育、教学系统与其外部矛盾的对立的描述。如果有必要的话,许多步骤可以加以修订,构造的解决体系可能需要再设计。......

2023-10-31

相关推荐