由此认为对西域河流湖泊的水必须利用和防患并举,“不惟资以利用,抑且划为地险,襟带绝徼,古而然矣”。[26]该书“水”门以五卷篇幅,详细考察和记载了西域的诸水系河、水、泉、池、湖。安西北路记载了图尔库勒等6条河流,赛巴什湖等3个湖泊,鞭杆泉等23眼泉水。从中,我们可以得知西域各地何处多河流,何处多山泉,何处多湖泊,以便更好地利用和保护西域丰富的水资源。......

2023-10-12

1.准噶尔汗国

准噶尔汗国是在厄鲁特四部的基础上形成的部族政权。厄鲁特是蒙古斡亦剌忒部后裔,明代汉籍中称“瓦剌”。明代中叶后,瓦剌势力衰落,逐步西迁。明末,西迁瓦剌形成准噶尔、杜尔伯特、和硕特、土尔扈特四部[1],清代史籍统称为额鲁特,也称厄鲁特或卫拉特。[2]厄鲁特四部族系不一,各有渊源:准噶尔、杜尔伯特贵族为元臣孛罕裔,绰罗斯氏;和硕特首领为元太祖弟哈布图哈萨尔裔,孛尔只斤氏;土尔扈特为克烈布首领王罕后裔。

厄鲁特四部有相对固定的游牧区域,“分牧而居”[3]。四部首领,“各统所部,不相属”[4]。但为抵御外敌和协调各部关系,四部结成了联盟。这种联盟称为“呼拉尔”或“丘尔干”,盟主称“丘尔干·达尔加”,由各部首领推举产生。16世纪中期以后,厄鲁特四部盟主长期由出自元太祖系,在四部祖系中最为显贵的和硕特部首领担任。明末清初,四部盟主为和硕特部首领拜巴嘎斯。

17世纪20—30年代,准噶尔部首领哈喇忽剌的势力日益增长,开始与和硕特部首领、盟主拜巴嘎斯相抗衡。40年代初期,哈喇忽剌死后其子巴图尔珲台吉继位,逐步加强对天山北路厄鲁特其他部落的控制。尽管当时和硕特部首领名义上仍是厄鲁特四部盟主,但“丘尔干·达尔加”的权力却由巴图尔珲台吉行使。准噶尔部逐步成为厄鲁特蒙古诸部的政治中心和实际盟主。史书记载,“四部虽各有牧地,而皆以伊犁为会宗地”[5]。

在准噶尔部兴起过程中,其首领“恃其强,侮诸卫拉特”[6]。土尔扈特、和硕特二部开始寻找新的牧地。1627—1628年,土尔扈特部首领和鄂尔勒克率领土尔扈特部众及部分和硕特、杜尔伯特牧民西迁至额济勒河(今伏尔加河)下游草原游牧。1637年,受藏传佛教格鲁派首领达赖五世之请,和硕特部首领拜巴嘎斯之弟固始汗率部众南征青海,后进据西藏;拜巴嘎斯之子鄂齐尔图则率部众东迁至河套以西阿拉善地区游牧。

准噶尔在巴图尔珲台吉统治时期,先后打败周围的哈萨克、布鲁特,统治北从额尔齐斯河和鄂毕河中游,南至天山,包括巴尔喀什湖以东以南的广大地区,成为中国西北边疆地区一个重要的地方政权,学术界称之为“准噶尔汗国”。[7]崇德五年(1640),经巴图尔珲台吉和喀尔喀扎萨克图汗的积极活动,在塔尔巴哈台召开了有厄鲁特、喀尔喀各部的44名代表参加的会盟。会盟首领制定并通过了“察津·必齐克”(法规),即1640年蒙古《卫拉特法典》。[8]这部法典涉及政治、经济、军事、文化、宗教、社会习俗等各个领域,为准噶尔汗国封建经济的发展创造了条件。

顺治十年(1653),巴图尔珲台吉去世,第五子僧格(?—1670年)继位。僧格之异母兄不服,发难内讧。康熙九年(1670),僧格被其异母兄车臣、卓特巴巴图尔杀死。时僧格之同母弟噶尔丹(1644—1697年)在西藏从五世达赖学经。僧格被杀的消息传到西藏,在达赖的支持下,噶尔丹返回天山北路,投入夺权斗争。在僧格旧部支持下,噶尔丹很快就击败政敌,出任准噶尔首领,自称博硕克图汗。

噶尔丹夺取汗位后,把准噶尔政治中心从塔尔巴哈台(今塔城)的和布克赛尔迁移到伊犁河谷,并对厄鲁特各部和邻近的蒙古部落发动了一系列兼并和掠夺战争,势力扩展到了天山以北广大地区。康熙十八年(1679),噶尔丹领兵3万,占领了哈密和吐鲁番,遂以“西域既定,诸国咸赖奉为汗及请命达赖喇嘛,始行博硕克图汗事,厄鲁持雄长于西”[9]。康熙十九年(1680),噶尔丹军攻占叶尔羌城,控制了天山南路地区。此时的准噶尔汗国基本上已经统治了整个西域。

康熙二十七年(1688),噶尔丹趁喀尔喀蒙古内乱外患之机,率军3万进攻喀尔喀蒙古谢图汗部、扎萨克图汗部和车臣汗部三部。三部溃败,举族南迁。康熙二十九年(1690)六月,噶尔丹率军进入内蒙古乌尔会河以东,击败清军后,深入距京师只有700里的乌兰布通,对清朝的统治形成严重威胁。经过康熙二十九年(1690),三十五年(1696),三十六年(1697)三次亲征,噶尔丹大败病亡。

康熙三十六年(1697)后,策妄阿拉布坦和其子噶尔丹策零先后出任准噶尔汗国大汗。父子二人吸取噶尔丹失败的教训,重视社会生产的发展,体恤民力,勤政爱民,社会经济得到了一定的发展,准噶尔汗国进入全盛时期。这一时期,准噶尔部与清朝保持着密切的政治、经济联系,以和为主流。虽然有过战事,但都是先战后和。

乾隆十年(1745),噶尔丹策零病故后,准噶尔封建主为争夺统治权,互相倾轧,内战纷起。乾隆下决心乘势出兵西域,完成统一大业。经过乾隆二十年(1755),乾隆二十一年(1756)清廷两次进军西域,准噶尔汗国灭亡。

清朝统一西域之前,准噶尔部有24鄂拓克、21昂吉。在21昂吉牧地,“别设台吉居住,以统领游牧,谓之六游牧台吉焉”[10]。

准噶尔汗国统治时期,西域社会经济的格局是:天山北路的准噶尔部及其属民布鲁特、哈萨克等民族都是逐水草而居,以畜牧业为主,衣食住行皆取于牲畜,“饥食其肉,渴饮其酪,寒衣其皮,驰驱资其用,无一事不取给于牲畜”[11]。天山北路也兼有农业,主要分布在和布克赛尔河谷、额尔齐斯河谷、伊犁河谷、珠勒都斯、乌鲁木齐、昌吉等地区,以伊犁河谷的农业规模最大。天山南路以种植业为主,主要劳动者是维吾尔人,也有准噶尔部人、中亚布哈拉人、布鲁特人、哈萨克人、察哈尔蒙古人和汉人。[12]“百谷皆可种植,而以小麦为细粮,梗棉次之。大麦糜子用以烧酒及充牲畜栈豆而已。余如豆、粟、芝麻、蔬菜、瓜、茄之类,无不可以成熟。”[13]农业生产中已广泛使用铁制和钢铁合制的农具。但总的来说,农业生产技术与内地相比,还有一定差距,如田地大多不予施肥和种耕,还处于粗放农业水平。[14]

准噶尔部的手工业发展具有一定的规模和水平,生产分为两个部类:一是生活用品的生产。如皮革、皮衣、皮帽、皮靴、皮褥、毡、马鞍等制作,是准噶尔部传统的手工业。此外,准噶尔人从战争中俘虏的欧洲人那里学会了制作呢绒的技术,从维吾尔人那里学会了纺织布匹的技术。二是武器和铁质农具的生产。准噶尔部的手工业不能满足本部的需要,尤其是一些生活用品,必须通过贸易来换取。

准噶尔部长期与外界保持着贸易关系。除了北部的雅梅什湖畔和中亚塔什干等贸易商场外,与内地的贸易是准噶尔部贸易的重要方面,这一贸易以两种形式进行:一是以贡使的名义经喀尔喀或河西赴北京,商队把携带的牲畜和畜产品等货物在沿途或北京出售,向清朝进献方物,领取赏物并购买绸缎、布匹、茶叶、药材等货物后返回。这种形式的贸易在无战事时非常频繁,“贡献方物,问安之使,不绝于道”[15]。二是在肃州和青海东科尔市场上的“互市”。准噶尔商队把货物运到这两处市场上出售,然后购买所需的物资运回。乾隆十五年(1750),准噶尔贸易商队运到肃州等市场上的牲畜,有牛2200余头,羊15.69万余只,马1900余匹,驼1000余峰,总贸易额达白银19.4万两。[16]准噶尔部的贸易活动,对沟通西域和内地,西域和中亚、印度等地的经济交流发挥着主要作用。

厄鲁特蒙古中最早与清朝建立联系的是和硕特部首领固始汗。崇德二年(1637),固始汗向清太宗皇太极通贡。顺治三年(1646),以固始汗为首的厄鲁特首领22人,联名向清朝奉表进贡,其中“附名以达”的大台吉中包括巴图尔珲台吉。由于固始汗居于藏传佛教格鲁派的护法王地位,清朝承认了他在厄鲁特蒙古中的盟主地位,给他“赐甲胄弓矢,俾辖诸卫拉特”[17]。顺治九年(1652),固始汗遣使“进贡方物”[18]。

2.叶尔羌汗国

叶尔羌汗国源于察合台汗国。1225年,成吉思汗分封诸子,次子察合台得到从畏兀儿地到河中的草原地区,史称察合台及其后裔统治的领地为“察合台汗国”。[19]

察合台汗国是蒙古四大汗国之一。14世纪中叶,察合台汗国分裂为东察合台汗国与西察合台汗国。1369年西察合台汗国亡于帖木儿帝国。1514年9月,东察合台汗国可汗速檀阿黑麻三子赛亦德登上汗位,定都叶尔羌,史称“叶尔羌汗国”[20]。

明末清初,叶尔羌汗国政权统治着天山南路大部分地区。其疆域为:“东至嘉峪关前,与明朝邻接;南以昆仑山、阿尔金山为界,与西藏、蒙古属部相邻;西南以喀喇昆仑山为界,与西藏之拉达克、博洛尔相邻;西部包括整个帕米尔及希瓦和瓦罕地区,与莫卧尔帝国所属地区相邻,与乌兹别克以阿赖山为界;北以天山山脉为界,与哈萨克、吉利吉思、瓦剌相邻。”[21]

16世纪中期以后,随着伊斯兰教的传播和发展,叶尔羌汗国的社会发展发生了重大变化。16世纪70年代,中亚伊斯兰教苏菲派依斯哈克·瓦里和卓来到叶尔羌汗国传教,其派系被称为“黑山派”或“黑山宗”。17世纪20年代初期,玛木特·额敏和卓之子玛木特·玉素布和卓也进入叶尔羌汗国传教,与黑山派相对峙,这一派系被称为“白山派”或“白山宗”。黑山、白山二派为掌握世俗政权,分别支持叶尔羌汗王阿布都拉哈和其子尤勒巴尔斯。两大教派之间为了争夺权位,进行了长期的流血斗争。双方互相攻伐,征战不休,频繁的战乱给南疆人民造成了深重的灾难。康熙六年(1667),尤勒巴尔斯在白山派支持下击败黑山派支持的汗王阿布都拉哈,继任为叶尔羌王。尤勒巴尔斯统治时间不长,康熙九年(1670)即被黑山派支持下的阿布都拉哈汗之弟伊思玛业勒汗取代。

1670年4月2日,伊思玛业勒在卫特拉军队和黑山派和卓生徒的支持下攻占叶尔羌,宣布为全国的大汗。白山派首领阿帕克和卓逃出喀什噶尔,潜入克什米尔,后又进入西藏,晋见了达赖喇嘛,博得了这位佛教首领的欢心。达赖答应了他的请求,写信给准噶尔部首领噶尔丹,信中称阿帕克和卓“是一位伟大的人物”,要求噶尔丹派遣军队,帮助阿帕克和卓恢复地位。[22]噶尔丹早在1678年已占领叶尔羌汗国的东部地区哈密、吐鲁番,准备归并整个叶尔羌汗国。他接到达赖喇嘛的信后,于1680年派出骑兵12万,经阿克苏、乌什直取喀什噶尔和叶尔羌。噶尔丹的军队在白山派和卓生徒的全力配合下,经过激烈的战斗,攻下了叶尔羌城,天山南路完全处于准噶尔部控制之下。[23]此后,虽然叶尔羌汗室成员苟延残喘十余年,但完全成了准噶尔部的附庸。凡是实力派人物,包括准噶尔部扶持的傀儡,都被长期囚禁伊犁。[24]因此,学界多认为噶尔丹军占领叶尔羌后,叶尔羌汗国实际上已经灭亡。

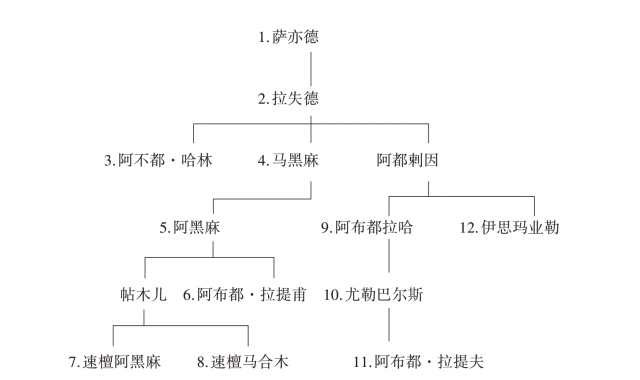

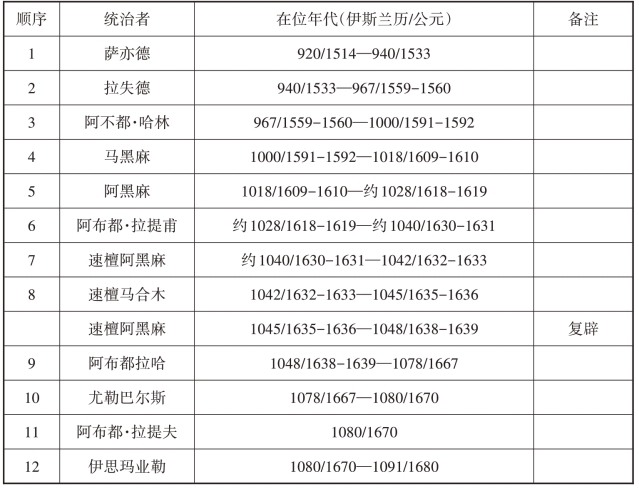

叶尔羌汗国历时126年,历任12位大汗。(附:《叶尔羌汗国统治者世系图》《叶尔羌汗国统治者在位年表》[25])

图1-1 叶尔羌汗国统治者世系图

表1-1 叶尔羌汗国统治者在位年表

叶尔羌汗国的体制,由成吉思汗建立的蒙古国体制演变而来。“蒙古国的最高统治集团是成吉思汗的‘黄金家族’,全蒙古百姓都是他们的臣民。按照分配家产的体例,成吉思汗将百姓分配给诸子、诸弟。”[26]“蒙古国对华北的统治方式,是草原贵族原有的统治体系在他所征服的定居农耕地区的延续。汉地户口的一部分直接领属于大汗;一部分被大汗分封给诸王、宗戚和勋臣。”[27]叶尔羌汗国是由察合台汗国演变而来,而察合台汗国到东察合台汗国在中亚存在近300年,特别是其统治农业地区和接受伊斯兰教后,受到当地农业文化和伊斯兰教法的影响日益加深。[28]

叶尔羌汗国体制最根本的特点是兵民合一,平时放牧,战时出征。部落、氏族的首领平时治民,战时领军。这些部落和氏族的首领,蒙古部族原称为那颜,但是随着时间的推移,进入中亚的蒙古部族的突厥化和伊斯兰化,逐渐被异密、别吉、伯克等称号代替。(www.chuimin.cn)

叶尔羌汗国实行分封制,各地区大都分封给汗室成员,他们成为该地区的总督,拥有全权。但是随着统治民族由游牧生活方式向定居农业生活方式的过渡,经济基础的变化引起上层建筑的变化:中央集权日趋加强,除吐鲁番和焉耆外,其余地区的总督已是虚名,只能“衣食租税”,行政和军事大权由大汗委派的阿奇木掌握。阿奇木(hakim)是阿拉伯语,意为“地方执政者”,相当于清朝的“总督”,既管军队,又主持行政。在叶尔羌汗国,阿奇木是地区的最高长官。[29]

叶尔羌汗国的总人口,史籍上没有确切记载。余太山推测,叶尔羌汗国中期约50万人。[30]

《拉失德史》记载,叶尔羌汗国的居民分为四类:

(1)原有定居居民。主要是农民,也包括手工业者及其他定居人口。这些定居居民称为“秃曼”。

(2)游牧民。叶尔羌汗国前期及中期的蒙古人依然过游牧生活,仍以部落组织形式出现,故称为爱马。爱马,蒙古语意为“部落”,其成员平时放牧,战时出征,所以汗每年付给他们“一定量的谷物和衣服等薪给”。随着蒙古部族由游牧生活方式向农业定居生活方式的过渡,氏族部落组织形式逐渐解体,到叶尔羌汗国晚期,蒙古人的爱马基本已不存在,大部分融入土著维吾尔族农业居民中。

(3)士兵。这是专指称为“忽钦”的士兵,他们是已从蒙古部族的爱马组织形式中分离出来的那部分人。忽钦不再是平时游牧、战时出征的牧民,而是专以斗杀为职业的士兵。忽钦组成汗的或某个异密的常备武装军队,通常是汗的侍卫军或某个异密的卫队。他们是汗的或某个异密的权势的“柱石”,因此享有一定的特权。

(4)官吏和宗教人士。《拉失德史》所说的“官吏”是专指司法部门和清真寺等财产的管理人,这些官吏多由朵豁剌惕部异密家族成员担任。汗国的中后期,汗权加强,官僚机构日趋完善,官吏成为一个人数众多的阶层。同一时期,伊斯兰教在政治上和社会上的影响也日益加强,司法官员已由宗教人士担任。黑山派和卓和白山派和卓上联王侯,下入民间,广收生徒,组成武装,并拥有巨额财产,形成一个具有强大政治和经济实力的特殊阶层。官吏阶层和宗教人士阶层同属于统治阶级,他们往往又从事工商业活动,特别是国际贸易和采矿业,利用其特权牟取利益。[31]

关于叶尔羌汗国社会经济状况情况的汉文和西方史料很少,穆斯林史籍只留下极少的片断记载,《西域图志》第一次系统收集了这方面的资料。余太山在《西域通史》中根据这些资料,将西域统一前叶尔羌汗国的农业和畜牧业概括为以下几点:

(一)总况:山南诸回部,有城郭宫室,故居处有恒;有沟塍陇亩,故田作有时;男识耕耘,女知纺织。《汉书》言“自且末以东(应为“往”,见《汉书·西域传》),皆种五谷”。由今观之,不异于古所云也。

(二)农作物种类:小麦、稻米、黍、稷、高粱、青稞、豌豆、扁豆、小豆、绿豆、棉花、麻,西瓜、甜瓜,茄、葫芦、红萝卜、白萝卜、韭、洋葱、辣椒、胡椒、青菜、向日葵、苜蓿等。品种繁多,可说“桑麻黍禾,宛然中土”。

(三)园林业:《明史》卷三百二十九《柳城传》说,该城“四面其田园,流水环绕,树木阴翳。土宜稷麦豆麻,有桃李枣瓜葫芦之属。而葡萄最多,小而甘,无核,名锁子葡萄”。中亚地区诸城大致如此,早在耶律楚材的《西游录》和李志常的《长春真人西游记》中就有记述。《钦定西域图志》具体记载了“回部”园林所产之果品,除无核的绿葡萄外,还有石榴、苹果、木瓜、梨、樱桃、杏、柿、核桃、李、桃、沙枣等;通常还栽一些树木和花草,如柳、大叶杨、小叶杨、松、柏、桐、玫瑰、吉祥草、鸡冠花、大蜀葵、千日红、凤仙花、狗尾花等。

(四)生产工具:犁,木辕铁铧,二牛抬杠,以绳牵引,用于翻松土地。犁耙,“播之后,用以覆土”。恰特满(kantman,今译“砍土镘”),“形似铁镢,其头甚圆,以枣木为直柄,用以垡土开沟,并引水以灌田”,这种工具今天犹盛行于新疆农村。镰刀,“形如曲刀,纯钢为之,头柄皆铁,用以刈稻麦之属”。木叉,“以木为权,五齿或四齿、三齿,以匀谷麦,承曝令干”。总的说来,农业生产工具简单,而且长期沿用未变,如二牛抬杠的犁和砍土镘,早在克孜勒千佛洞的壁画中已经出现。

(五)生产技术:永贵编撰的《回疆志》卷二《耕种》说:“播种时无耩耧,惟凭手撒。无锄,不知芟艺。”纪昀在《乌鲁木齐杂记》中也说,“播种时以手撒之,疏密无定,不知南插北沟”,“田惟拔草,不知锄治”。天山南路,地多人少,多“轮年歇种”。“一歇一种”或“歇二种一”,以增加地力。但是也有粪肥的使用,“以牛马者为良,粪田可倍收”。总起来讲,在清朝统一天山南北前,当地的农业是粗放的,技术是比较落后的。

(六)粮食产量:叶尔羌汗国的农业基本上是粗放经营,广种薄收、土地歇种。所以地亩的计算不是以面积,而是以籽种播种量,称作“籽种地亩”。但是天山南路,田地多为水浇,很少旱涝,如以籽种计算,其收成还是不少的,“丰年可收七八倍,即荒年亦可二三倍”。但是,如果按单位面积产量计算,则是相当低的。农业产量的低下,长期徘徊不前,这不仅制约了叶尔羌汗国的发展,而且是西域社会发展迟缓和长期战乱不已的根本原因。[32]

维吾尔人善于经商,各城均有贸易集市,称为“八栅尔”。定期交易,“每七日一集,五方六货,服食所需,均于八栅尔交易”[33]。各城中,叶尔羌是最大的贸易中心,每逢集市,“商贾如卿,百货交汇,屹然是著名商场”[34]。除当地的商场外,维吾尔人商队还与中亚、内地保持着密切的贸易联系。

玉石是叶尔羌汗国的主要输出商品,葡萄牙人鄂本笃记载:“玉有两种。第一种最良,产和田河中。距国都不远。泅水者入河捞之。与捞珠相同。磨琢后,有大如大燧石者。第二种品质不佳,自山中开出。大块则劈成片。宽约二爱耳(elli)。以后再磨小,俾易车载。产玉之山,名曰石山。土人称曰康桑吉喀修(Cansanghi Cascio),距叶尔羌约二十日程。此国地理书所载玉山,或即此也。石山远距城市,地处僻乡。玉璞坚硬。故采玉事业,不易为也。土人云,纵火焚烧,则石可疏松。采玉之权,国王亦售诸商人。售价甚高。租期之间,无商人允许,他人不得往采。工人往作工者,皆结队前往,携一年粮。盖于短期时间,不能来至都市也。”[35]

叶尔羌汗国的手工业生产有“棉纺织业(主要用于做衣帽)、毛纺织业(毯、毡、织品)、丝绸业(衣饰)、皮革业(靴鞋及其他用具)、锻造业(农具及日常用品)、木器业(工具及饮食用具)、兵器业(刀、枪、斧、剑、锁子甲、弓、箭等)、冶炼业(主要为铁、铜)、玻璃业及陶瓷业等”[36]。维吾尔人善经营,商业贸易活跃,有两条横贯叶尔羌汗国的国际商路。一条是由肃州经哈密、吐鲁番、焉耆、库车、阿克苏城,至喀什噶尔,然后由喀什噶尔至撒马尔罕,再由撒马尔罕至呼罗珊境内各城。[37]另一条是从阿克苏经叶尔羌、拔达克山、克什米尔去印度斯坦的商路。[38]

叶尔羌汗国在文化上的最大成就,是《十二木卡姆》的整理和定型。传说叶尔羌汗国拉失德汗与妻子阿曼尼莎汗邀集汗国各地熟悉木卡姆的民间艺人,在音乐家喀迪尔汗·叶尔羌的主持下,对当时散失在民间的木卡姆,进行了一次系统的加工和整理。[39]

“木卡姆”,为阿拉伯语,意为规范、位置、聚会、登上等等;在这里转意为大曲,是穆斯林诸民族的一种音乐形式。十二木卡姆,就是十二套大曲。木卡姆是集音乐、舞蹈、诗歌三位一体的古典文艺。它发源于西域土著民族文化,而深受伊斯兰文化的影响。十二套大曲的名称和排列顺序如下:

1.拉克 2.且比亚提 3.木夏乌热克 4.恰尔尕

5.潘吉尕 6.乌扎勒 7.艾介姆 8.乌夏克

9.巴亚提 10.纳瓦 11.西尕 12.伊拉克

十二木卡姆是有歌词、有诗篇、有演唱者的即兴创作。歌词多以爱情为题材,反映了人民群众对幸福生活的追求。“在婚礼的晚会上,民间乐师二三人合作,主唱者自奏沙塔尔,帮唱者打手鼓相和,向新婚夫妇祝福。在节日盛会上,乐师们集聚一起,敲击铁鼓,吹起唢呐,弹起各种乐器,大家歌唱、跳舞,场面热烈,节奏欢快,充分表现出维吾尔族人民勤劳、聪明、乐观、能歌善舞的特点。”[40]

叶尔羌汗国时期,史学得到空前的发展。最著名的著作有三部:

一是《拉失德史》。《拉失德史》(Tarikh-i-Rashidi),作者米儿咱·马黑麻·海答儿(1499—1551年),由两编组成:第一编为东部察合台汗国的编年史,第二编写作者的经历和他的时代的历史。这部著作内容非常丰富,记述了许多政治斗争、军事活动及社会生活的生动画面,在中亚地区广为流传。

二是《编年史》。这是一部专门写叶尔羌汗国的史书,作者沙·马合木·楚剌思。前半部摘编《拉失德史》,后半部是作者著述的部分。《编年史》的下半部,基本史料是口头材料——作者家族中留下来的情报和传说,他从一些事件的参与者那里听来的情报,以及他自身的经历。因此,这一部分基本上是第一手史料,极为宝贵。但《编年史》作为一部历史著作,缺乏准确的时间观念,它所叙述的事件绝大部分都没有年代和月日,必须参考其他史书才能确定事件发生的时间。[41]

三是《寻求真理者之友》,作者是沙·马合木·楚剌思,主要记述了叶尔羌汗国的一些伊斯兰教宗教首领的业绩,以及黑山派与白山派斗争的情况。由于这些“圣者”与尘世有密切的关系,从而也直接或间接地反映了当时的政治和社会生活情况。[42]

有关清代《西域图志》研究的文章

由此认为对西域河流湖泊的水必须利用和防患并举,“不惟资以利用,抑且划为地险,襟带绝徼,古而然矣”。[26]该书“水”门以五卷篇幅,详细考察和记载了西域的诸水系河、水、泉、池、湖。安西北路记载了图尔库勒等6条河流,赛巴什湖等3个湖泊,鞭杆泉等23眼泉水。从中,我们可以得知西域各地何处多河流,何处多山泉,何处多湖泊,以便更好地利用和保护西域丰富的水资源。......

2023-10-12

西域,无论从自然地理或人文地理来看,都是一个相对独立的地理单元。“三山夹两盆”的自然地理环境,天山横亘新疆中部,又将其分割为两大区域,即天山南部地区和天山北部地区。以后各代均在西域设官管辖,并在一些地方实行与内地相同的郡县制。也就是说,康熙时期西域地理范围的东界已经恢复到了明代以前的阳关、玉门关以西。二是“西接葱岭”。乾隆平定西域后,葱岭地区全部归清政府管辖。......

2023-10-12

西域统一后归附清朝,主要分布在阿勒泰、塔城、伊犁地区。清代被称为布鲁特。主要是清军在平定西域后留守屯垦人员,多在北疆。为直观、形象地表现乾隆时期西域民族分布情况,笔者根据《西域图志》和其他文献记载,绘制了清乾隆时期西域民族分布示意图。6-1清朝乾隆时期西域民族分布图从《西域图志》看,汉族自汉朝以来就在西域定居,回族则是元明两朝在西域定居的。维吾尔、蒙古、哈萨克、柯尔克孜族是西域世居民族。......

2023-10-12

乾隆时期平定西域的斗争,主要是平定准噶尔部和大小和卓。[53]准噶尔的内乱使乾隆下定决心乘势出兵西域,完成统一大业。由于厄鲁特和西域各族人民对准噶尔贵族的内讧和残暴统治十分不满,清廷统一西域的行动,受到牧民和各族人民的支持和拥护。乾隆二十一年二月,清军再次兵分两路进军西域。大、小和卓是乾隆时期西域两位伊斯兰教领袖。......

2023-10-12

清乾隆间统一西域后,通过实地调查和文献考证,《西域图志》“山”门以四卷篇幅,将西域诸山大体整理为南山山脉、天山山脉和北天山系列,将诸山走向及支脉位置予以准确记述,提供了西域诸山的新知识。[22]横贯西域的天山山脉,又被称“祁连”“雪山”“白山”“折罗曼山”。该山脉层峰叠嶂,随地异名。葱岭,又名为极疑山,在天山西南与南山会合处,为西域西境之屏障。......

2023-10-12

乾隆时期,清政府对西域实施了一系列治理措施。清朝统一新疆的初期,天山南路维吾尔人有25万左右,加上北路的厄鲁特蒙古人口,总计不会超过30万人。乾隆统一西域后,采取了多种措施,统一货币,整理财政税收,发展城市、交通及商业贸易,促进了城镇经济的发展和兴起。......

2023-10-12

西域从事畜牧业的民族,主要是准噶尔(蒙古族)人,还包括布鲁特人和哈萨克人等。[46]对西域牧区的牧业经济,《西域图志》载:准噶尔……不尚田作,惟以畜牧为业。择丰草绿缛处所,驻牙而游牧焉。蛇名谟该,多生水中。而陆上之兽,水中之鱼,都是牧民可以捕猎的动物。大臣阿桂出使西域,在伊犁获得一种漂亮的鸟进献给乾隆皇帝。天山以北诸牧区是天马的故乡,历代所产名马不绝。[54]西域牧区也有少量农业和农产品。......

2023-10-12

传统农业社会的中国,历来重视对各地人口的统计。清朝统治者平定准部和回部叛乱,确立了对西域的统治以后,所做的一项重要工作就是对当地人口的统计。《西域图志》卷三十三《屯政二》中附录了自嘉峪关以西西域各地人口的统计数据。以上统计中,民户为23106户142508口,回民66871户262078人,准噶尔40047人,哈萨克40万,布鲁特23万,另有遣犯为民244人,诸项合计1074877人。......

2023-10-12

相关推荐