蜀汉的政权组织基本上是承袭汉制。西汉武帝以后,州刺史遂成定制,并逐步由巡察监督官吏演变为一级政府机构,至东汉晚期又采纳刘焉建议,行州牧之制,州一级政权略似割据一方的诸侯。汉制,在边疆少数民族地区设置的县一级政权机构为道,蜀汉取消了道这种制度,但在少数民族聚居地区,仍借助该民族原有的部落、氏族、聚邑等形式实行管理,而不再设置乡、里等基层组织。......

2023-09-30

“南中”是一个很大的地理区域,包括今四川南部和云南、贵州两省。南中是民族杂居地区,历秦、西汉,渐得开发。许多移民进入了土著民族一般不居住或很少居住的平坝地区。到东汉中后期,许多移民已“夷化”。在这些“夷化”的汉民中,逐渐产生了一批“大姓”,又称“夷帅”、“叟帅”。他们往往手握重兵,不仅控制着一方“夷化”的汉民,还能调动附近的少数民族,是一批兼具汉人、少数民族统治方法的军事奴隶主。

刘备取蜀初期,曾努力向南中地区拓展,并控制了今云南、贵州的许多地区,近年在贵州习水发现的“章武三年”崖墓题刻证明了这一点[41]。

刘备一死,越嶲地区(大致相当于今四川西昌地区、攀枝花市、云南丽江、永胜等金沙江以北地区)的“叟帅”高定首先起兵,攻夺郡城,杀郡将军焦璜,举郡称王叛乱。

图5-15 西昌出土延熙十六年砖

紧接着,益州郡(今云南东北部)的大姓雍闿也借故杀了益州太守正昂,政府即另行委派蜀郡人张裔为益州太守。雍闿假借当地少数民族巫师之口说:“张裔府君如瓠壶(葫芦),外虽泽(光滑)而内实粗,杀之不可,缚与吴。”于是捉张裔送与东吴,以为投靠之资。东吴即遥用雍闿为永昌郡太守,又派遣刘璋之子刘阐为益州刺史。牂柯郡郡丞、朱提人朱褒领太守职后,任意胡为。诸葛亮派遣越嶲太守龚禄住在安上县(今四川屏山县西新市镇),遥领越嶲事务。诸葛亮派州部从史常颀巡察到越嶲,用都护李严的书晓谕雍闿。雍闿回答说:“愚闻天无二日,土无二主。今天下派分,正朔有三,远人惶惑,不知所归。”公开表示了叛蜀附吴的决心。常颀巡行到牂柯,收捉郡主簿考讯奸情,朱褒竟杀掉常颀,公开叛乱。益州郡少数民族本不愿跟从雍闿闹事,雍闿派建宁(今云南曲靖)大姓孟获去煽动诸族。孟获对他们说:官府要你们交纳胸前全是黑毛的乌狗三百头、玛瑙三斗、柞木长三丈(最高只能长二丈)的三千棵,你们能得到这些东西吗?这些当然没法搞到,大家只好加入了反蜀汉的行列[42]。南中地区除了朱提郡和永昌郡部分地区,大部分地区都卷入了这场叛乱。南中诸郡致叛的因素很多,有外来势力与土著豪族的矛盾,有传统的民族偏见和隔阂,还有蜀、吴二国对这个地区的争夺。南中一些大姓叛蜀附吴,反映出当时蜀汉民族政策的一些失误。

这场叛乱不仅威胁着蜀汉的后庭,使蜀汉不能抽兵北伐东征,也大大减少了蜀汉政府的财力、兵源。待与东吴的关系有了一定好转,国内的战争创伤得到一定医治,平定南中之事便提到了议事日程之上。

建兴三年(225)三月,诸葛亮率大军南伐。出发时,蜀汉官吏出城相送。参军马谡送军数十里,途中对诸葛亮说:“南中之人恃其险阻遥远,久已不服王朝,虽今日破之,明日会复叛;现在您正筹划以倾国之兵北伐中原以讨强贼,到那时,南中人知道官府兵势内虚,其叛乱也很迅速。若殄尽遗类,完全消灭以除后患,这既非仁者之情,且又不可短期完成也。夫用兵之道,攻心为上,攻城为下,心战为上,兵战为下,愿您征服南中的人心而已。”这个建议符合“南抚夷越”的既定政策,故诸葛亮采纳了此建议,以“攻心”为这次战略的指导思想[43]。

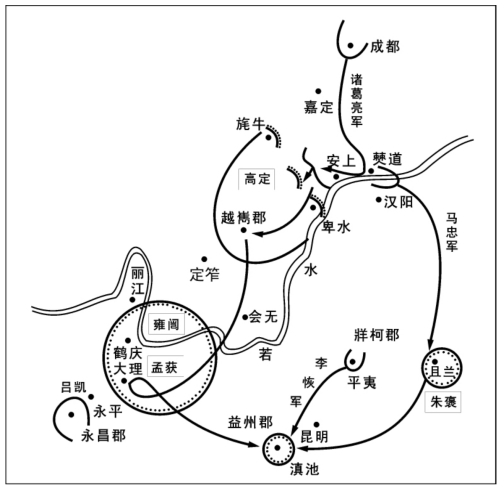

蜀汉大军兵分三路而进:

诸葛亮亲率一军从西路进攻,从成都到安上,然后由水路入越嶲;

另派巴西阆中人牂柯太守马忠率一军从东路进攻牂柯,由成都至江阳(今泸州)入今贵州境;

派建宁俞元(今云南澄江人)、庲降都督李恢率一军,由成都至僰道(今四川宜宾),至平夷(今贵州毕节),至建宁(今云南曲靖)。

高定的部曲、联军分散驻于旄牛(今汉源)、定笮(今盐源)、卑水(今宁南)一线,多筑营垒以图固守。

诸葛亮本欲高定军众集合后,再大举进攻,一网打尽,因此驻军于卑水。

这时,雍闿率孟获等部从滇东赶来支持高定。不料两军一合即起内讧,高定的部曲竟杀了前来支持的雍闿及其士庶若干。孟获代理雍闿之位。

诸葛亮趁敌内乱之机猛攻高定部,高部抵挡不住,弃邛都(今西昌)而逃,其妻等被俘。高定逃出后,复纠集2000余人,杀人盟誓,欲求与蜀汉军决一死战[44]。

图5-16 诸葛亮南征简图

蜀汉军大败高定部,斩高定。此时,马忠军也攻破了牂柯郡。李恢军打到昆明(滇东黔西之间,非今昆明市)后,当地诸县土著互相纠合,以数倍之众围攻李恢军。当时李恢孤军深入,与诸葛亮失去了联系,形势危急。李恢急中生智,对敌军喊道:“官军粮尽,欲规退还,吾中间久斥乡里,乃今得旋,不能复北,欲还与汝等同计谋,故以诚相告。”土著人听信这位同乡的谎话,围守怠缓。李恢抓紧战机,率军突击,大破敌军,追奔逐北,南边一直打到盘江,东边与牂柯马忠军相接,西北边与诸葛亮声势相连。在西路战线上,诸葛亮又挫败孟获。孟获率部南逃入益州郡。诸葛亮紧追不放。五月,在弄栋(今姚安)城北渡泸水(金沙江),进入益州郡地。

关于诸葛亮渡泸水处,主要有两种说法。东渡说认为是从会无县(今会理)东向渡泸,至堂狼县(今会泽、巧家)[45];西渡说认为是由三绛(今黎溪)渡泸水至蜻蛉(今大姚),入益州弄栋县(今云南姚安)[46]。

图5-17 云南保山出土延熙十六年墓砖

蜀军渡泸后,在弄栋县一带与孟获交锋,大败其部众,生擒孟获。诸葛亮了解到孟获“为夷汉所服”,在土著民族和汉移民后裔中都具有一定威信,决心征服其心,让他参观了军营。

孟获观后不服,诸葛亮马上将其释放。再战,又将其生擒。七纵七擒后,诸葛亮还准备释放孟获,让其再战。孟获自己不愿再走,向诸葛亮表示“南人不复反矣”。诸葛亮遂率军打到滇池。到这年秋季,南中叛乱被完全平息,大军绕道滇东班师,沿途降服若干小股叛乱势力,十一月回到汉阳(今贵州威宁一带),十二月抵达成都[47]。此次战役,把军事武力与攻心安抚有机地统一于一体,进展神速。

南中平叛之胜利,除蜀汉上下一心,将士奋战等因素外,也有历史的、经济的、文化的多种原因。首先,南中地区与巴蜀内地同属一个大经济区,同在古“西南夷”文化系统范围内,两大区域之间本有极密切的内在联系。其次,是秦汉以来持续开发西南的结果。如移民、交通建设(秦修的“五尺道”这次便是行军路线之一)、对少数民族的各种教化等,都有漫长的历史基础。战争的性质是蜀汉内部中央与地方、统一与分裂的战争,是蜀汉政府在本国领土上平息叛乱、捍卫统一的战争。它保卫了历史上开发西南民族地区的成果,也进一步促进了西南地区的开发。

南中平定后,诸葛亮妥善处理了善后事宜,包括以下几条:

第一,吸取西汉“众建诸侯分其力”的经验,把南中大郡分割为小郡。首先是改益州郡为建宁郡。分割建宁、永昌、越嶲三郡。另置云南郡。《华阳国志》卷4《南中志》说:“分建宁、越嶲置云南郡。”《三国志》卷33《蜀书·后主传》说:“三年春三月,丞相亮南征四郡,四郡皆平。改益州郡为建宁郡,分建宁、永昌郡为云南郡,又分建宁、牂牁为兴古郡。十二月,亮还成都。”云南郡辖县有遂久(原属越嶲)、姑夏(原属越嶲)、蜻蛉(原属越嶲)、云南(原属永昌)、叶榆(原属永昌)、邪龙(原属永昌)、弄栋(原属建宁)。又分割建宁、牂柯置兴古郡。滇南、黔南一带,民族势力犹强,从西汉以来便时叛时服,新置二郡以加强统治。建宁郡是雍闿、孟获的老巢,这次叛乱的中心,分割最细,朱提郡未卷入这次叛乱,未分割。

第二,大量起用土著大姓。史载诸葛亮平定南中后,“皆即其渠率而用之”,即用当地土著大姓和民族酋首为官。有人劝谏,反对这样做,诸葛亮就分析道:如果留外地人在南中当官,则必须留下大量军队,粮草供应困难,这是一不便;当地民族这次战败,其父兄死伤,留下外地人而不留下军队,必成祸害,这是二不便;又当地民族本常有废杀君长酋首之举,留下外地人当官,他们也终不会相信,这是三不便。并说他这样做的目的是欲图不留军队,不运粮草,而达到纲纪粗定,夷、汉粗安的目的。

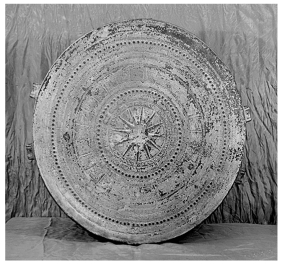

图5-18 被南中民族称为“诸葛鼓”的铜鼓侧面

图5-19 “诸葛鼓”鼓面

当然,并非所有在南中为官的都是南中土著,也有一些外地人,但这些外地人又多以巴蜀籍为主。用民族首领和土著大姓为地方官的政策,不仅在南中地区执行,在其他少数民族聚居地区也曾执行。

第三,征调南中兵壮入蜀。南中民族当时几乎无正规的军队,平时生产,战时打仗,是每个男子的责任。蜀汉政府征调滇池等地的南中劲卒“青羌”万余家入蜀,以其青壮为军队,组成骑兵五部,号称“飞军”。据载,王平任参军时,曾“统五部”[48],即为该军首领。朱提大姓孟琰(即孟炎),也曾率领南中部曲万余家入蜀,参加诸葛亮北伐之役。孟琰官至虎步监,辅汉将军。蜀汉时期,还抽调过五溪蛮、 人、叟人青壮组成军队。《后出师表》说:

人、叟人青壮组成军队。《后出师表》说: 、叟、青羌………此数十年之内所纠合四方之精锐。”调移少数民族兵壮为政府所用,可谓一举两得,一是削减了民族、边远地区的土著势力,二是增强了政府军队的战斗力,补充了兵源。

、叟、青羌………此数十年之内所纠合四方之精锐。”调移少数民族兵壮为政府所用,可谓一举两得,一是削减了民族、边远地区的土著势力,二是增强了政府军队的战斗力,补充了兵源。

第四,鼓励大姓役属少数民族。南中大姓是“夷化”的汉人豪族。这次叛乱,以他们中的一部分人为骨干;平定叛乱,也以其中一部分人为骨干。现在蜀汉政府要统治南中,还要依靠他们。诸葛亮把少数民族中一些较“羸弱”的部族分配给焦、雍、娄、爨、孟、量、毛、李等大姓为部曲。一些民族不愿宾服大姓富豪,蜀汉政府就劝这些大姓用金银财帛“聘策”,规定部曲多者可世袭为官。当时许多大姓、官吏都拥有大量夷、汉部曲。如在昭通后海子发现的东晋霍承嗣墓壁画中,便有夷、汉部曲侍卫墓主[49]。该政策可鼓励大姓建设边区,他们受爵为官后,也就转变为政府可以利用的力量。

第五,作“图谱”等,从思想意识方面加强教育、统治。

第六,发展生产和征收赋税。蜀汉政府注意在南中发展农业,土著民族中至今传说诸葛亮教其务农、种谷。《三国志》卷33《蜀书·后主传》说:南中平,军资所出,国以富饶。过去,秦汉政府开发边区时,多贵义贱利;蜀汉开发南中,诸葛亮等追求的目标却较现实、灵活,与秦汉政府有明显的不同。

第七,加强武力控制。南征前,已置庲降都督,掌南中军政。平定后,又加强了该机构。先后任过都督的有邓方、李恢、张翼、马忠、张表、阎宇、霍戈、杨戏等,另设有副贰、护军等职。都督府掌握有一支部队。平乱军刚回蜀,便出现“南夷复叛,杀害守将”,蜀汉政府派李恢再往“锄尽恶类,徙其豪帅于成都”。建兴十一年(233),南中豪族刘胄反,扰乱诸郡,都督张翼镇不住,另派马忠替之。大军很快平叛,斩刘胄。诸葛亮之后,也时有战事。如霍弋领永昌太守时,以偏军攻打“数为寇害”的永昌叛乱部落[50]。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

蜀汉的政权组织基本上是承袭汉制。西汉武帝以后,州刺史遂成定制,并逐步由巡察监督官吏演变为一级政府机构,至东汉晚期又采纳刘焉建议,行州牧之制,州一级政权略似割据一方的诸侯。汉制,在边疆少数民族地区设置的县一级政权机构为道,蜀汉取消了道这种制度,但在少数民族聚居地区,仍借助该民族原有的部落、氏族、聚邑等形式实行管理,而不再设置乡、里等基层组织。......

2023-09-30

李冰在前人基础上,在创建都江堰渠首的同时,将成都“二江”作为都江堰的主要渠系工程,对其进行了大规模的整治和疏淘,进一步健全了大堰的整体结构和功能。表9-3成都“二江”名称异同简表续表续表郫江有沱、江沱、沱水、沱江之称,但今沱江在古代亦称“沱”或“湔水”,于是成都平原上便有了两条沱江。《华阳国志·蜀志》则明称“二江”为郫江、检江。“二江”流量从李冰凿离堆后,就受到宝瓶口的严格控制。......

2023-09-30

秦至蜀汉,巴蜀民族姓氏的发展,主要具有以下特征:1.以地为氏。二是以河渠为氏。三是以地名为氏。2.以国邑为氏。资、通(详前),以封邑为氏,后发展为姓。庸,《元和姓纂》卷2:庸蜀,殷时侯国,周武王时来助伐纣,子孙以国为氏。苴,是爵称,又是邑名,后裔以为氏、姓。公乘,此为秦二十等爵中的第八级,蜀人遂以此为姓。帛氏,最初当系以职业为氏、为姓。此即由氏转为姓的主要内容。6.以图腾为氏。......

2023-09-30

都江堰灌区水旱灾害极少,民众生活稳定。近年出土的李冰石像等,虽是模仿李冰的做法,但主要是作为水神,所谓“镇水万世焉”,不具有水则功能。其实,后说是错的,发源于梓潼柏山的是梓潼水,又称驰水、潼水。对于洛水是否“出三危山”,他也“所未详”。沈君字子琚,其名不可辨。过去一些学者据“堋有左右口”,认为“堋”只是“堰”中的某一局部,即鱼嘴。此碑文进一步印证了此说。......

2023-09-30

为对抗曹魏,益州府官员们也为刘备登基称帝,紧急活动起来。与此同时,各地官吏纷纷称本地出现祥瑞之物,为刘备称帝做舆论准备。李严抓住这一自然现象,广造舆论,动员蜀国各大臣签名刻碑,又建庙铸鼎[18],为刘备正式称帝立下大功,取得了刘备的信任。擅长谶纬学的谯周,在这一时期承担了一个特殊使命,便是从古籍、从历史、从谶纬学的角度找出刘备称帝的若干依据。一些益州土著则认为刘备不宜马上称帝。......

2023-09-30

过去不少学者注意强调刘焉依靠外来势力,坚决打击、抑制了土著豪族。实际上,土著豪族同样是刘焉政权的主要支柱之一,是其基础的重要构成部分。上表中,益州土著人士占十分之八,大姓豪族又占其中的三分之二。这也是对土著势力杀一儆百的必要性所在。从全局看,这正是刘焉巩固政权,协调力量对比的措施。刘焉又令二张断绝斜谷,捉杀过往使者,中断了朝廷与益州的联系。刘焉亲自率兵守城抵抗,并请来大量青羌少数民族兵助战。......

2023-09-30

从全国形势看,在刘秀攻打隗嚣的过程中,占据今甘肃北部地区的窦融,已归附汉政府,并多次出军助汉;其实力较小,所控地区经济、文化较落后,刘秀并不把他放在眼中。北方卢芳,眼见形势不利,便勾结匈奴以自保。汉军进,他则北退大漠,汉军退,他则进兵骚扰,短期内尚无制策。刘秀平蜀,势之必然。公孙述的战略部署是:他坐镇成都,居中指挥。......

2023-09-30

僰道为联系巴蜀与滇、黔的要道之一。僰道(经安边)—渡金沙江—沿横江河谷—(庆符)—取五尺道、石门—南广。所谓“五尺”,只是一种粗略的说法,形容路窄,可人行、牲口行走罢了,多数路段不能通车。为了专力对付匈奴,武帝又撤回僰道以南的“吏”,不久又“平南夷为牂柯郡”,此道复通。......

2023-09-30

相关推荐