李冰在前人基础上,在创建都江堰渠首的同时,将成都“二江”作为都江堰的主要渠系工程,对其进行了大规模的整治和疏淘,进一步健全了大堰的整体结构和功能。表9-3成都“二江”名称异同简表续表续表郫江有沱、江沱、沱水、沱江之称,但今沱江在古代亦称“沱”或“湔水”,于是成都平原上便有了两条沱江。《华阳国志·蜀志》则明称“二江”为郫江、检江。“二江”流量从李冰凿离堆后,就受到宝瓶口的严格控制。......

2023-09-30

“三纲五常”是孔孟儒家的重要学说。在巴蜀地区兴起于西汉中期汉武帝独尊儒术之后。“三纲”指君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲,“五常”指仁、义、礼、智、信。“三纲”是关于君臣、父子、夫妻间的一种尊卑秩序和服从关系的规定,它的出现和流行,在秦汉经济、文化上升时期,对稳定社会,发展经济,调整人与人之间的关系,起了一定作用。

“君为臣纲”是儒家学说的核心。最典型的表现,要数两汉之交,部分官吏学者对公孙述政权的坚决抵制。如犍为郡功曹朱遵,益州太守文齐,阆中人谯玄,犍为人费贻、李业、任永,广汉人冯信等,宁死不仕公孙述。蜀郡繁人章明,西汉末年为太中大夫,王莽篡位后叹曰:“不以一身事二主!”遂自杀。江原人王皓,西汉末年任美田县令,王莽篡位后便辞职返蜀,公孙述称帝后,派使者聘之,王皓自刎而死,公孙述惭怒交加,竟诛杀其妻。繁人侯刚,在朝廷中为郎,见王莽篡位,装疯,负木斗(主?)守阙而哭,王莽派人问其因,答道:“汉祚无穷,吾宁死之,不忍事非主也。”王莽派人将其追杀。这种“忠”表现了儒家学说“家天下”观念的熏陶。一些人甚至已到了常人难以理解的程度。如王莽、公孙述时期,任永伪装青盲(“睁眼瞎”),儿子掉在井里淹死,妻子当面与人通奸,皆视而不言。可见这种“忠”,竟含有类似宗教牺牲的成分在内。

“忠君”思想还派生为忠于上级长官。如东汉末年绵竹主簿韩揆、刘璋的从事王累等,皆是典型。刘璋请刘备入蜀时,益州从事、广汉人王累倒悬于州门,以劝谏刘璋。刘璋不理,王累便自刎于州门。

蜀汉王朝的儒家文化观念表现得尤为突出。“君为臣纲”最精练的表达语便是一个字——忠。在平常,这“忠”挂在每一个臣子口上,很难检验。但在王朝、皇权内外交困、遭遇严重挑战之时,便成了衡量一个人的试金石。东汉末年,宦官专政,外戚争权,官吏贪赃,军阀残暴,官场腐败,政治黑暗;大姓豪族独霸经济,垄断教育,为非作歹;广大人民深受压迫,走投无路,各种起义事件层出不穷。黄巾起义,董卓之乱,都从根本上动摇了汉王朝的统治。当此大乱之际,许多人都感到汉王朝已走向了末路,许多英雄豪杰都开始打自己的小算盘。黄巾起义时,义军首先喊出了“苍天已死,黄天当立”的口号[52]。建安初年,汉廷侍中、太史令王立便指出:“汉祚终矣,晋、魏必有兴者。”他甚至多次对汉献帝说类似的话。曹操怕暴露了他的野心,传话给他:“知公忠于朝廷,然天道深远,幸勿多言。”[53]这代表了曹魏集团对当时大势的判断。建安五年(200),周瑜已认为“承运代刘氏者,必兴于东南”;鲁肃在初见孙权时,也明确指出:“肃窃料之,汉室不可复兴,曹操不可猝除。”[54]周瑜、鲁肃的看法,代表了东吴集团对当时形势及其发展的判断。与此相反,蜀汉诸葛亮在《隆中对》中谈他的奋斗理想,那就是“霸业可成,汉室可兴”;在《出师表》中则表达为“兴复汉室,还于旧都”。这不仅是认识上的差异,也是三国国策的根本分歧。曹操认识到“汉祚终矣”后,便制定了两步走的国策:第一步,“挟天子以令诸侯”,利用当时普遍存在的儒家文化的广泛影响,利用汉王朝在一些人心目中仍残存的地位,扩大自己的势力,统一北方。曹操毕生只走完了这一步。第二步,正式取代汉王朝,建立魏王朝。东吴认识到“汉室不可复兴,曹操不可猝除”后,便在三国中制定了较为中立的国策,重在发展实力,保卫自己,一般不主动出击。蜀汉政府为“兴复汉室”,从诸葛亮到姜维等,前赴后继,多次北伐,为此鞠躬尽瘁,死而后已。此外,蜀汉还全面地继承了汉代旧制,少有变革。就三国而言,蜀汉的国策国制、蜀汉集团的主要代表性人物确实更符合儒家文化的“忠”。

“父为子纲”是我国古代伦理道德观念的支柱。东汉时期,巴蜀地区出现的“孝”故事特多,现略举数例:永建元年(126)十二月,符县县吏先尼和淹死于江中,儿子求尸不得,其25岁的女儿乘小船至父沉江处,哀哭后自沉,托梦于兄,与父尸同浮出于江面。东汉晚期,成都人禽信为县吏,出使越嶲(今西昌),被夷人捉去,先后转卖11次;他临走时,其妻才怀孕6个月,生了禽坚后改嫁;禽坚成人后当苦工,积蓄购父,一至汉嘉,三出徼外,周旋万里,历时6年4个月,克服了各种难以想象的困难,最后终于赎回父亲,又迎母亲回家奉养。东汉初年,雒人姜诗事母至孝,娶庞氏为妻,儿子汲江溺死,不使母知,秘言遣诣学。其家距长江六七里之遥,庞氏常到江边取婆婆喜喝的长江水。婆婆爱吃鱼,夫妻就常做鱼给她吃,婆婆不愿意独自吃,他们又请来邻居老婆婆一起吃。一次因风大,庞氏取水晚归,姜诗怀疑她怠慢母亲,将她逐出家门。庞氏寄居在邻居家中,昼夜辛勤纺纱织布,将积蓄所得托邻居送回家中孝敬婆婆。其后,婆婆知道了庞氏被逐之事,令姜诗将其请回。又相传其长期为母捉鲤鱼,感动水神,一天,院中忽然喷涌出泉水,口味与长江水相同,每天还有两条鲤鱼跃出。从此,庞氏便用这些供奉婆婆,不必远走江边了。

“父为子纲”,在三国时期有多种表现形式,有的也深深打上了战争的烙印。诸葛亮三代忠贞,关羽父子、张飞父子,可以说都是忠孝两全的典范。

秦汉之前,巴蜀民族中缺乏中原地区那种“夫为妇纲,从一而终”的妇德、妇道观念。秦汉时期,中原文化中的妇女伦理观念传入巴蜀,至东汉已形成“少则为家之孝女,长则为夫之贤妇,老则为子之慈亲”的系统理论。“贤妇”的标准之一是“从一而终”。秦汉巴郡寡妇清、广都公乘会妻张氏、犍为杨凤珪妻陈助、东汉末年蜀郡督邮朱叔贤妻张昭仪、巴郡赵万妻赵娥、广汉郡德阳人王上妻袁福、犍为南安人周善纪妻曹禁、广汉人便敬宾妻常元、郫县罗倩之女罗贡、广汉人殷氏的女儿殷纪、广汉人王辅妻彭非等,都是誓不改嫁他人的典型。新都人便敬早亡,其妻王和养一子,蜀郡郫县本族何玉(宰相之族)遣媒求婚,王和之兄亦对她说,“何玉家是三公之族,可以依靠”,王和在愤怒中自割一耳以誓不再嫁。郪人冯季章早死,其妻李进娥养一子,父母欲令其改嫁,她剪发自誓不再嫁。德阳人袁稚早死,其妻相鸟,年20,无子,父母欲令改嫁,相鸟自杀身死。僰道人周度,为杨登之妻,19岁丧夫,县令吴厚托人求婚,周度断发誓志不再嫁。以后又有人求婚,乃自割鼻子。儿子婚后早夭,儿媳亦19岁,婆媳一同守寡,受到表彰。僰道人韩姜,20岁时丧夫,被骗婚,自杀身死,犍为太守将参与骗婚的二人处死[55]。

秦汉巴蜀地区,还表彰、宣扬自杀殉夫者。如南安人谢姬在入葬丈夫时,吞毒药自杀,遂同葬。这件事被逐级上报至朝廷,皇帝下诏书,令每次大赦时,赐该家四匹帛、二石谷。在提倡守节的同时,当时民间妇女也能自由改嫁。如东汉晚期,禽坚母亲改嫁他人10余年后又与其夫破镜重圆,并未受人指责。犍为杨凤珪死,其妻陈助生一子,杨氏兄弟哀其少年守寡,欲将其改嫁。广汉郡德阳人王上早死,其妻曹禁养一遗腹子,其父欲将其改嫁他人等例子[56],都说明当时妇女再醮极普遍。当时蜀地娶已婚之妇,并不觉耻。如绵竹人司马雅死后,便有士大夫向其妻求婚。广汉人廖伯死后,向其妻家求婚的人甚多。刘备入蜀后,即娶刘璋之弟媳吴氏。

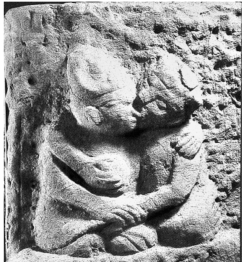

图10-21 新津出土拥吻画像石刻

贤妇的另一标准是教子有方,能将儿子抚育成才,母以子贵。任安之父早亡,母亲严格教子,送他求学于大儒杨厚。任安成名后,在家教授,任母常赈恤其弟子,慰勉其学生,使任安的学生愈加盈门,名声愈噪。抚养前妻之子,恩爱如己出,这是汉代衡量“贤妇”的标准之一。成都人张霸前妻有三子一女,后妻司马敬生一子。司马敬抚养五个子女,恩爱如一,善始善终,受到社会赞扬。媳敬父母,是“孝”的重要内容之一,也是维持小农经济家庭的重要一环。秦汉时期,官府及社会对此大力提倡、宣扬。巴蜀地区此类典型亦多。如广汉人王遵之妻纪叔,“至有贤训,事姑以礼”。不仅丈夫在世时要孝敬舅姑,亦提倡在丈夫去世后仍要孝敬舅姑终身。如蜀郡广都人公乘会,早死,其妻张氏无子,亲族欲将其改嫁,张氏断发割耳,以示不再醮,“事姑尽礼肃”。牛鞞县人程贞玦,丈夫早逝,无子,收养丈夫兄之子,供养公婆,夙夜不怠,郡督邮王冲通过太守和县府,欲娶之,贞玦投水,被救[57]。

为适应当时一夫多妻,并普遍存在的老夫少妻等现象的需要,还提倡孝敬、尊重丈夫的后母,以维系家庭、家族的稳定。如广汉人王堂长子王博之妻杨进,极为孝敬王博后母,被传为佳话,载入史籍。牂柯李祎媳妇与后母不和,李祎经常叹恨家教、学问不如王家。除已婚妇女外,还倡导未婚女子中的“贞女”、“烈女”。如东汉末年“九种夷”造反,广柔县县长姚超被杀,其二女姚妣、姚饶被捉,逼其牧羊并施以凌辱,二女宁死不受辱,用衣服相互拴在一起投岷江而死,郡县予以表彰,将其图像画在府庭之内。

汉代巴蜀地区流行的妇道、妇德,在当时社会条件下,对维系家庭、家族,进而社会的稳定,也曾起过一定作用。但当其走到极端,则往往忽略甚至损害了妇女本身的利益,转变成了桎梏妇女的精神枷锁。

“夫为妻纲”在三国时期的表现极为复杂,往往打上了战争的烙印。如战乱中很流行娶敌将的老婆、女儿、侄女为妻妾。在这方面,三国的首脑皆积极带头。建安五年(200),刘备被曹操打败后,张飞路遇外出打柴的夏侯渊的亲侄女,虽该女当时只有十三四岁,张飞仍将其抢回,以其为妻。刘备打下益州后,以原益州牧刘璋的弟媳吴氏为妻、为皇后。蜀北地王刘谌为避免受辱,在父亲投降时,在汉昭烈庙先杀妻子,然后自杀。先主的甘皇后、穆皇后(吴氏)合葬于惠陵,是“夫为妻纲”的最高表现。

古籍中有关秦汉时期巴蜀地区“五常”的资料较少,但也给我们留下一些线索。

汉代巴蜀地区曾出现许多“义”举,从一侧面反映了当时的社会风尚。如广都(今双流地)人朱普,任郡功曹,太守与刺史有矛盾,被冤枉见劾。朱普不平,主动到新都监狱,证太守无罪,被掠笞连月,伤口溃烂发臭,如同死人,便命其子道,“我若死了,你要载尸诣阙,使天子知我心。”此事因此得到朝廷调查处理,朱普也以义烈闻名。

严道人李磬,任县主簿。当地旄牛夷造反,攻入县城,县长章表慌忙逃跑,被造反兵围住欲杀。李磬忙上前说道:“请你们杀我,放了我的主公。”造反者果然杀了李磬,放了章表。后来太守将李磬图像画在太守府内,以表示嘉奖。

绵竹人杜真与雒人翟酺为友。翟酺官至京兆尹、光禄大夫、将作大匠,因较忠正,遭权贵诬陷入狱,后经查证释放,免职。不久,又再次遭陷害入狱。杜真上书朝廷,证其无罪,亦被捕入狱,受笞六百,在狱中仍坚持证明翟酺无罪,两人终获释放。

广汉人宁叔,与友人张昌曾在太学同学,张昌后来被河南大豪吕条杀死,宁叔为友复仇,伺机杀了吕条,然后自首。此事报到朝廷,顺帝嘉其义勇,赦其无罪。

什邡人贾栩,以豪爽闻名。雒县孟伯元为父报仇,犯了法,往投贾栩。雒县令追踪而至,贾栩叹道,“伯元以义气投奔我,我不能背叛他,若杀了雒县吏,雒县必发文至什邡,有负县令!”便自杀身死。

武阳人赵敦,曾任新都县令,颇有治绩,三司及大将军梁冀多次征聘,终不赴任,梁冀的聘书仍不绝而来。后来梁冀因罪自杀,朝廷派使者监守,严禁人前去吊丧,赵敦感其知遇,独自前往吊祭,然后自首,皇帝将其赦免[58]。

尊师。汉代极讲尊师。如益州牧刘焉,以前在朝中任中郎时,曾因师死辞官奔丧获得清名,官运亨通。巴蜀地区此风亦浓。东汉晚期汶江县尉季后给在成都的学生仲圼带信叫他赴汶,仲圼回信说十月前往。这时正遇当地民族造反,阻断道路。仲圼按约前往,失败而归;此后又冒险尝试六七次,耗时好几年才最终到达汶江,为季后献策,双双免难。蜀郡繁人任末,游学京师10余年,因其师死奔丧,死于途中。临死前要其儿务必将己尸送至师门,以表心意,儿子果真照办。广汉人张钳曾受教于犍为人谢裒。谢裒死,张钳将其掩埋;3年后,谢裒之子被人杀害;张钳杀死凶手,为师复仇,然后自首,遇大赦才获释出狱。

当时诸如此类的义烈之举甚多,被官府广加宣传,载入史册,奉为楷模,在民间影响很大。他们对儒家思想的宣传、推广起了促进作用。

三国时期流行的财产观,是儒家文化与兵家文化的典型结合。诸葛亮在出山之前,一边务农,一边学习研究。这一形象成为以后历代儒家倡导的耕读典范,成为许多中下层儒生学习的楷模。后来,诸葛亮成为蜀国丞相,其家产仅有桑树800株、薄田15顷,勉强能供给子弟衣食,家无余帛,外无盈财。其夫人竟无一套与丞相夫人相匹配的服装。诸葛亮理所当然地成为历代贤相楷模。姜维据上将之重,处群臣之右,宅舍弊薄,资产无余,侧室无妾媵之亵,后庭无声乐之娱,衣服供给,车马配备,饮食节制,不奢不约,官给费用,随手消尽,察其所以然者,非以激贪厉浊,抑情自割也,直谓如是为足,不在多求。费祎执掌蜀政时,家不积财;儿子布衣素食,出入不从车骑,无异凡人。邓芝为大将军20余年,身之衣食,资仰于官,不苟素俭,然终不治私产,妻子不免饥寒,死之日家无余财。这种财产观的出现,主要与长期战乱的社会背景有关。许多人鉴于战乱中财富致祸,许多富豪被杀的惨痛教训,不再积累财产。这种观念反映在丧葬习俗上,就流行薄葬。如诸葛亮临死,遗命葬汉中定军山,因山为坟,冢足容棺,殓以时服,不须器物[59]。刘备惠陵也是在汉陵中较小的。

在三国时期,儒家文化与兵家文化的融合,具体表现为品质和能力的两个方面:倡导既要有坚定不移的忠君报国的政治思想,符合“仁、义、礼、智、信”的道德品质修养,又要有能应对残酷竞争、应对战争的良好的专业本事。就历史上的诸葛亮的智能而言,比曹操、司马懿也强不了多少。明代学者胡居仁就曾指出:“诸葛孔明、司马懿智勇相等。”[60]但为什么诸葛亮会成为“智慧”的化身?根本原因是他的智慧是建立在“兴复汉室”和“忠君”的基础上,是建立在各种优秀品质基础上。因此,他成了古今中外同崇敬,朝野上下共赞颂的典型。纪念关羽、张飞、赵云的祠庙遍布全国各地,就其武功而言,关羽、张飞、赵云都不及吕布,但关羽“义薄云天”,被公认是我国古代“义”最典型的楷模;张飞“诚贯金石”,诚者,忠诚也,信也,系儒学家倡导的学习楷模,赵云一生忠于汉室,集各种优良品质于一身。从儒家文化与兵家文化相结合的角度看,三国统治集团及其主要代表人物有着明显的差异。曹操“挟天子以令诸侯”,有诸多威逼皇上至尊的大逆行为;曹丕则干脆篡汉,直接取代汉室江山;司马氏又以阴谋取代曹氏江山。这些在儒家看来,都是不能容许的。曹氏、司马氏被儒家视为“奸贼”,盖因于此。孙吴集团对汉室、汉制的态度一直模棱两可,在儒家看来也是不可取的。蜀汉集团始终以“兴复汉室”为己任,又全盘继承汉制,在儒家看来,根本点上是站稳了脚跟的;刘关张三结义,被视为“义”的楷模;诸葛亮忠于汉室,鞠躬尽瘁,是智慧的化身,更是贤相的楷模。可以说,三国中,以刘备、诸葛亮、关羽为代表的蜀汉英雄才是儒家文化与兵家文化结合得最好的典范,也最受后世好评。这也是从唐代开始,历代朝廷皆视蜀汉为三国正统的根本原因。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

李冰在前人基础上,在创建都江堰渠首的同时,将成都“二江”作为都江堰的主要渠系工程,对其进行了大规模的整治和疏淘,进一步健全了大堰的整体结构和功能。表9-3成都“二江”名称异同简表续表续表郫江有沱、江沱、沱水、沱江之称,但今沱江在古代亦称“沱”或“湔水”,于是成都平原上便有了两条沱江。《华阳国志·蜀志》则明称“二江”为郫江、检江。“二江”流量从李冰凿离堆后,就受到宝瓶口的严格控制。......

2023-09-30

蜀汉的政权组织基本上是承袭汉制。西汉武帝以后,州刺史遂成定制,并逐步由巡察监督官吏演变为一级政府机构,至东汉晚期又采纳刘焉建议,行州牧之制,州一级政权略似割据一方的诸侯。汉制,在边疆少数民族地区设置的县一级政权机构为道,蜀汉取消了道这种制度,但在少数民族聚居地区,仍借助该民族原有的部落、氏族、聚邑等形式实行管理,而不再设置乡、里等基层组织。......

2023-09-30

秦至蜀汉,巴蜀民族姓氏的发展,主要具有以下特征:1.以地为氏。二是以河渠为氏。三是以地名为氏。2.以国邑为氏。资、通(详前),以封邑为氏,后发展为姓。庸,《元和姓纂》卷2:庸蜀,殷时侯国,周武王时来助伐纣,子孙以国为氏。苴,是爵称,又是邑名,后裔以为氏、姓。公乘,此为秦二十等爵中的第八级,蜀人遂以此为姓。帛氏,最初当系以职业为氏、为姓。此即由氏转为姓的主要内容。6.以图腾为氏。......

2023-09-30

都江堰灌区水旱灾害极少,民众生活稳定。近年出土的李冰石像等,虽是模仿李冰的做法,但主要是作为水神,所谓“镇水万世焉”,不具有水则功能。其实,后说是错的,发源于梓潼柏山的是梓潼水,又称驰水、潼水。对于洛水是否“出三危山”,他也“所未详”。沈君字子琚,其名不可辨。过去一些学者据“堋有左右口”,认为“堋”只是“堰”中的某一局部,即鱼嘴。此碑文进一步印证了此说。......

2023-09-30

“南中”是一个很大的地理区域,包括今四川南部和云南、贵州两省。南中是民族杂居地区,历秦、西汉,渐得开发。南中诸郡致叛的因素很多,有外来势力与土著豪族的矛盾,有传统的民族偏见和隔阂,还有蜀、吴二国对这个地区的争夺。南中一些大姓叛蜀附吴,反映出当时蜀汉民族政策的一些失误。战争的性质是蜀汉内部中央与地方、统一与分裂的战争,是蜀汉政府在本国领土上平息叛乱、捍卫统一的战争。......

2023-09-30

过去不少学者注意强调刘焉依靠外来势力,坚决打击、抑制了土著豪族。实际上,土著豪族同样是刘焉政权的主要支柱之一,是其基础的重要构成部分。上表中,益州土著人士占十分之八,大姓豪族又占其中的三分之二。这也是对土著势力杀一儆百的必要性所在。从全局看,这正是刘焉巩固政权,协调力量对比的措施。刘焉又令二张断绝斜谷,捉杀过往使者,中断了朝廷与益州的联系。刘焉亲自率兵守城抵抗,并请来大量青羌少数民族兵助战。......

2023-09-30

为对抗曹魏,益州府官员们也为刘备登基称帝,紧急活动起来。与此同时,各地官吏纷纷称本地出现祥瑞之物,为刘备称帝做舆论准备。李严抓住这一自然现象,广造舆论,动员蜀国各大臣签名刻碑,又建庙铸鼎[18],为刘备正式称帝立下大功,取得了刘备的信任。擅长谶纬学的谯周,在这一时期承担了一个特殊使命,便是从古籍、从历史、从谶纬学的角度找出刘备称帝的若干依据。一些益州土著则认为刘备不宜马上称帝。......

2023-09-30

僰道为联系巴蜀与滇、黔的要道之一。僰道(经安边)—渡金沙江—沿横江河谷—(庆符)—取五尺道、石门—南广。所谓“五尺”,只是一种粗略的说法,形容路窄,可人行、牲口行走罢了,多数路段不能通车。为了专力对付匈奴,武帝又撤回僰道以南的“吏”,不久又“平南夷为牂柯郡”,此道复通。......

2023-09-30

相关推荐