大范围的土壤和风沙流活动,就会造成土地沙漠化和风沙环境的发展,也会造成严重的公路沙害。风沙物理学的原理表明,增加地表覆盖,提高地面粗糙度,不仅可以有效地降低风速,减少土壤风蚀,而且可以阻止风沙流的运动,减轻风沙流的危害。......

2023-09-22

5.2.3.1 封育试验及其效果

通过封育,一方面使现有植被免受牲畜啃食,保护现存的各种防护设施,另一方面由于本地区降水条件相对较好(400~500 mm),而且雨热同季,对植被自然恢复极为有利。封育期间,禁止采伐、砍柴、放牧、割草和其他一切不利于目的树种或目的植物生长繁育的人为活动,采用围栏封育等措施,沿封育地块周边用网围栏、刺线围栏、生物围栏等人工措施阻挡人畜破坏,以达到封禁的目的。

1)围栏封育对土壤理化性质的影响

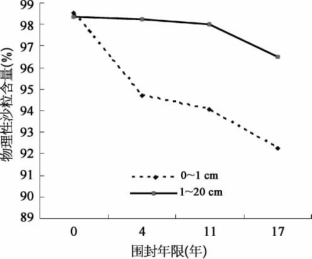

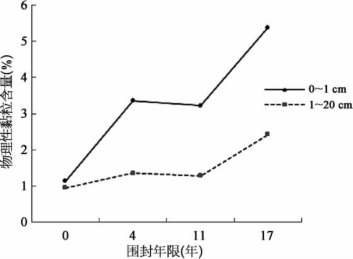

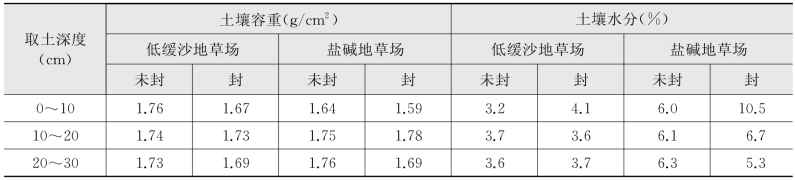

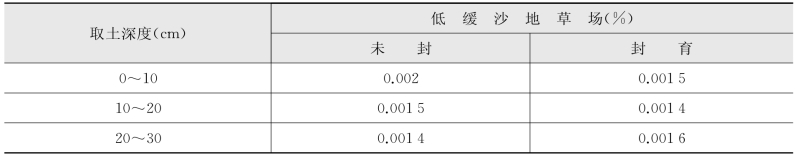

在456~459 km路段内,半固定沙丘经过围封后,0~30 cm土层内物理性沙粒含量减少,而物理性黏粒增加,土壤0~1 cm的这种变化更显著(图5-12、图5-13)。在过度放牧情况下,牲畜成年累月践踏草场,使土壤理化性质逐渐恶化。低缓沙地和盐碱地草场围封后,在土壤表层0~10 cm容重降低,孔隙度增加,土壤通透状况得到一定改善(表5-30)。

图5-12 不同围栏封育年限土壤物理性沙粒含量变化

(图中11年和7年为相邻长期封育地段的数据,下同)

图5-13 不同围封年限物理性黏粒含量变化

表5-30 公路附近沙化草场封育后土壤理化性状的变化

图5-14 不同围封年限对有机质含量的影响

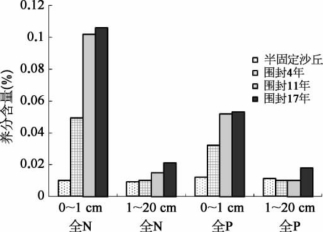

图5-15 不同围封年限对土壤N、P的影响

沙丘围封后,土壤化学性质也随之发生变化。沙地围封后,人类活动干扰减弱,植被恢复较快。随着植被盖度的增加,生物对于土壤环境的作用加强,沙丘表面逐渐固定,并且形成结皮。土壤结皮随着围封时间的延长而逐渐增厚。土壤结皮中的有机质、全N和P均显著增加(图5-14、图5-15)。在半流动到半固定沙丘土壤中有机质含量为0.068%~0.184%;围封4年后在表层形成0.5~1 cm厚的结皮,结皮有机质含量为0.789%;围封17年后土壤有机质含量为2.258%。结皮层以下土壤有机质变化速率明显小于结皮层。结皮层中全量N和P分别比围封前半固定沙丘增加5~10倍。全量K含量的变化非常小。低缓沙地草场围封后,土壤含盐量也出现了降低的趋势(表5-31)。

表5-31 公路两侧沙化草场封育后土壤含盐量的变化

2)围栏封育条件下植被的自然恢复

退化程度相对较轻的沙地植被在经过短期封育后,可以很快恢复,其原因一是科尔沁沙地降水尽管很少但主要集中在生长季,对植物的生长和繁殖有利;二是沙地土壤比较疏松,透气性强,如果有适量的降水对植物侵入定居非常有利;三是沙地许多植物如小叶锦鸡儿、差巴嘎蒿、白草等可进行萌蘖繁殖或根茎繁殖,具有繁殖能力强、恢复快的特点,而草本层又以一年生植物为主,这些种类在环境条件有所改善和遇到休养生息的机会,就会适时迅速恢复。

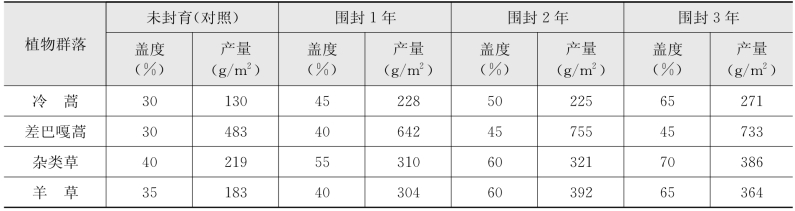

表5-32、表5-33是公路附近草甸草场围封2年后草群外貌特征的变化。从表中可以看出,短期围封可以使植被盖度、物种密度、平均高度、产草量和土壤草根含量大幅度增加。多年生禾草和豆科牧草产量所占比例增加,而杂类草产量所占比例降低,说明草地质量有了明显的改善。可见围栏封育是保护和恢复草地植被最经济最有效的方法之一。

表5-32 围封后草群密度变化(株/m2)

表5-33 围封对草群高度和产量结构的影响

由表5-34~表5-36可以看出,经过短期围封后,草地植被得到了很好的休养生息,主要物种的优势度发生了一定的变化。自由放牧区调查出现的种类数为31种,围封2年后,种类数达到40种。优良牧草种类优势度和产草量有了明显的提高。群落组成结构水平也发生了改变。多样性指数由自由放牧区的2.238,提高到围封的2.755;生态优势度由0.242 6降低到0.120 1;群落均匀度由0.658 1,增加到0.766 0。这说明退化草地经过短期围封后,不仅牧草产量和种类组成上得到了迅速恢复,同时群落的物种多样性和稳定性也得到了提高。

可见,封育恢复植被是非常有效,同时封育又是成本最低的植被恢复措施。封育成本仅为人工造林的3%~5%,是飞播造林成本的1/3。在封育的同时可以进行人工补种、补植、移植和加强管理,加速生态逆转,植被恢复到一定程度可进行适当利用。

表5-35 围封对群落多样性的影响

表5-34 退化草地围封后主要种类优势度变化

表5-36 科左后旗路段两侧封育后植被覆盖度及生物生产量的变化

对304线公路两侧进行封沙育林育草时,首先应采取保护措施(如设置围栏等),把一定面积的沙地封禁起来,严禁人畜进入活动。封育的面积与地点的选择既考虑了代表性和类型的多样性,也考虑了封育效果的时效性。研究结果证明,封育区只要有植物生长的条件,有种子传播、残存植株、幼苗、萌芽、根蘖植物的存在就可以获得成功。在植被遭到大面积破坏,或存在植物生长条件,附近有种子传播的沙化地区,都可以考虑采取封育恢复植被的措施以改善生态环境。封育不仅可以固定部分流动沙地,还可以恢复大面积因植被破坏而衰退的林草地,尤其是因过牧而沙化退化的草地。

5.2.3.2 现有防沙林改造完善试验研究

304线植物防沙体系维护试验包括沙漠化地区天然植被的抚育和更新利用、乔灌草人工植被恢复、巩固和扩大沙漠化地区植被覆盖度三方面内容。其中,植物固沙造林是公路防沙体系的核心。科尔沁沙地自然条件复杂严酷,光热充足固然有利于林木生长发育,而干旱缺水、风蚀沙埋、土壤瘠薄和盐碱较重等又是不利于林木生长发育的限制因素。因此,造林治沙的问题多,难度大。沙地植被恢复采用常规的造林技术措施,往往成活率、保存率都很低甚至早期衰败死亡,达不到预期目的。“九五”期间建成的防沙体系,目前出现大量林间空地,影响植物防沙体系的防护效应。同时,由于林分几乎全部为人工纯林,林内种类单一、层次简单,也没有发挥出最大的防风固沙效益。为此,在开展防沙体系维护工作中,重点对林间空地进行补植,对人工纯林进行诱导,使之成为混交林,以增加稳定性。在樟子松林、油松林内空地主要补植柠条、山杏、胡枝子和杨树等。在杨树林间空地内主要补植樟子松、沙棘、紫穗槐、胡枝子、沙枣等,尽可能使之成为混交林。

1)立地条件分析与补植树种选择

树种的选择是关系到植物固沙工程成败的关键环节。人工固沙植物种类的选择应以固沙植物对环境的适应性为依据。树种选择要遵循适地适树的原则,即按照立地类型选择适宜的树种。试验示范区位于温带半干旱地区,具有较充足的光照和热量条件,但制约造林成败的关键因子是水分条件。一般来说,水分条件有三个来源:天然降水、地表径流和地下水。本地区由于无大的地形影响,天然降水可视为基本一致,而沙区几乎无地表径流,即无地表水(河流、湖泊等)可资利用,因此,有无地下水的补给便成为不同立地条件类型水分状况的主要差异。此外,土壤类型与植被生长状况也在一定程度上影响水分的供给。上述条件集中表现在地下水埋深、地貌类型与土壤类型上。据此,将本地区的造林立地条件分成三大类,即受地下水影响类型、不受地下水影响的类型和过渡类型。以下按地貌特点分成七个基本类型,即受地下水影响(地下水位1 m左右)的丘间低地和草甸草地、不受地下水影响(地下水位在>2.0 m)的流动沙丘、半固定沙丘、固定沙丘和石质残丘;过渡类型(地下水位在1.3~2.0 m)主要为沼地(表5-37)。

表5-37 试验示范区立地条件类型与补植树种选择

(续表)

注:+表示选择此项,有此项的意思。

依据立地条件,总的造林原则是:不受地下水影响类型以乡土树种主要为沙地灌木为主;受地下水影响类型有较宽的选择余地,尤其是无盐渍化的草甸土,乡土树种杨、柳、榆和各类杂交杨以及部分速生的欧美杨类均可获得较好的生长效果;乡土树种、小钻类杂交杨、樟子松和云杉等适宜于过渡类型的沼地,但都必须在严格而高标准的整地方式下才有成活乃至正常生长的可能(表5-37)。

2)公路防沙体系的总体设计

在本地区建设综合防护林体系的主要任务就是防风固沙,控制沙漠化的发展,确保公路畅通。在“九五”期间工作的基础上,对原有防护林体系进行进一步的完善,除了进行大面积补植外,在完善主林带的基础上新增加多条副林带,使林网的防护性能得到大幅度提高。经过几年的建设,在试验区建成由防风固沙林、阻沙林带、护路林等组成的大型综合防护林体系,形成切断沙源、阻止沙侵、防风固沙三条防线,有力地确保了公路的安全。

防风固沙林主要设于公路西侧100 m以外的流动、半流动沙地,采用围栏封育、设置机械沙障结合播种固沙植物的方法予以固定。植物以灌木半灌木为主,主要有差巴嘎蒿、山竹岩黄芪、小叶锦鸡儿等。

防风阻沙林带设于公路西部流动半流动沙丘与风蚀沙地交接地带,主要起切断沙源、阻止沙侵的作用。地类为平坦沙沼地或沙化草甸,土壤以生草沙土为主。主要树种为小成黑杨、旱柳、少先队杨、小叶锦鸡儿、白柠条、沙棘、樟子松、紫穗槐等。株行距采用2 m×2 m,2 m×4 m。林带结构类型有乔木纯林紧密结构,乔、灌、草混交疏透结构型。

护路林设置距两侧路肩各6 m,乔灌混交型配制,部分地段形成针阔混交结构。设置乔木4行、灌木2行,株行距为2 m×2 m。造林树种以少先队杨、小成黑杨、樟子松、旱柳、沙棘为主,采用挖沟排水起台(甸子地)和穿透碱层穴状整地造林技术。

对试验示范区的土壤调查结果表明,沙土和盐渍化土壤是本区的主要土壤类型。从造林角度考虑,这两类土壤的理化性质均不利于树木的成活与生长。本区的沙土以中、细沙为主,其凋萎含水量为1.5%~2.0%,田间持水量为5.5%,有效含水量仅为3%~4%,属于低溶水沙土。不仅持水量低,而且持水时间也很短,充足灌水后,通常在一昼夜后其含水量就减少一半。盐渍化土壤,特别是苏打盐土和强度碱化草甸土不仅富含盐分,碱化度过高,而且往往接近地表处有深度达20~30 cm的坚硬板结层,群众称为“碱隔层”,严重影响土壤水分的运动和树木根系的生长。以往的造林实践表明,对于本区上述两类土壤只有采取特殊的整地方式和造林方法,改善水分和养分状况,才有可能使沙土(主要是生草沙土)造林和盐渍化土壤造林获得成功。在营造各种类型防护林时应用了开沟整地、穿透碱层深穴整地与挖沟排水起台整地方式,造林均获得了较高的成活率和保存率。各种整地造林配套技术如下:

(1)开沟整地开沟造林是干旱与半干旱地区一种成功的造林方式。本试验区为适宜沼地的生草沙土与一般盐渍化土壤。开沟可用人工或开沟机进行。人工开沟的规格是深40 cm左右,上口宽60~100 cm,底宽40~50 cm,植苗于沟内,深30~50 cm,沟深与植深由地下水深度与沙土毛管上升水(一般为60~70 cm)所决定。

(2)挖沟排水起台与穿透碱层深穴整地这两种整地方式是针对本地区地下水位浅的盐渍化土壤的。挖沟排水起台整地一般在地下水位1 m左右的盐渍化土壤挖深1 m、上口宽1~2 m,底宽0.5~0.7 m的排水沟,两侧翻耕起台上宽2~3 m,底宽3~5 m,高出地面0.5~0.7 m,植树1~3行于台面。穿透碱层深穴整地属于局部整地方式,穴深通常以穿透“碱隔层”为准,一般穴深60~100 cm,上口宽80~100 cm,采用大苗植于湿沙层中并回填湿沙。

本地区的造林实践表明,对于盐渍化较重的土壤只有采取挖沟起台整地方式造林才有成功的可能,穿透碱层深穴整地适宜盐渍化程度较轻的土壤类型。

5.2.3.3 补植后防护林体系的防护效益

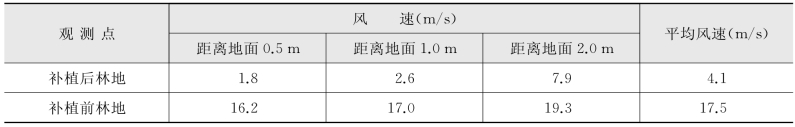

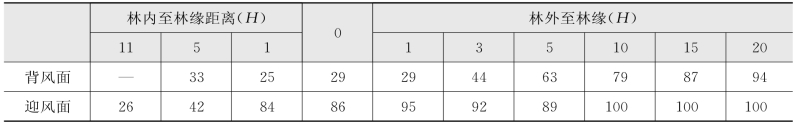

经过补植后,防护林层次结构更加复杂,产生的防护效应更加明显,林内及林缘附近,由于林木的作用,小气候效应明显,对温度、湿度、蒸发等气象因子有调解作用,同时有效地减弱了风速,净化了空气。林分降低风速的作用,在春季大风时尤为明显。从表5-38、表5-39可明显看到,当对照区的风速为17.5 m/s时,林内风速仅为4.1 m/s,比对照区低76.6%,块状或带状固沙林林缘附近的防风作用,在背风面可达20H以远的范围内,而迎风面影响的距离可达5H。

表5-38 补植前后林地0.5~2.0 m高度风速变化情况

表5-39 补植后林缘附近风速的变化(%)

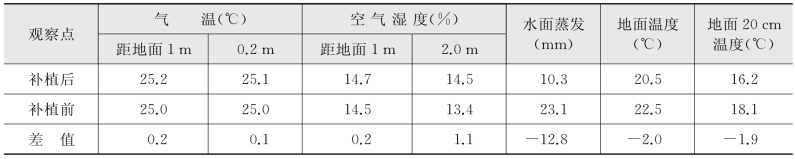

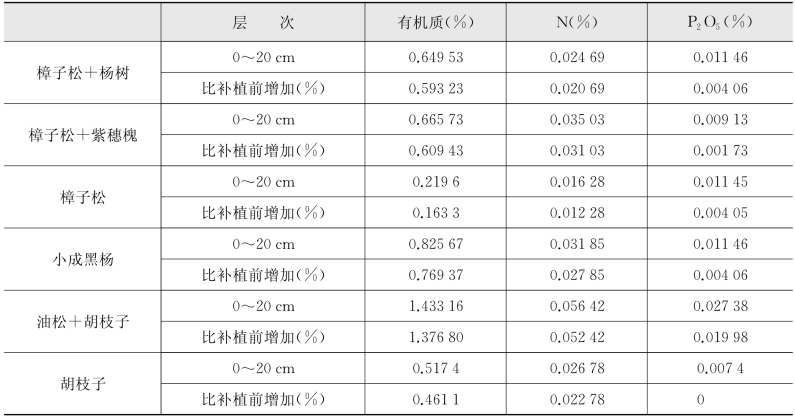

补植后林地比补植前空气湿度提高0.2%~1.1%,地面和地中温度降低2.0℃和1.9℃,水面蒸发降低63.4%(表5-40)。补植后,林地土壤表层养分含量也明显提高(表5-41)。

表5-40 防沙林对小气候因子的影响

表5-41 各补植林地0~20 cm土层养分含量的变化

5.2.3.4 重新设置机械沙障,补播灌草植物

1)设置机械沙障

机械沙障是工程治沙的主要措施之一,在防治流动、半流动沙丘中发挥着极其重要的作用,而且是植物措施无法替代的。在304线公路所穿行的科尔沁沙地南部地区,有一部分路段两侧的流动、半流动沙丘比较活跃,受气候干旱和风的影响,沙丘表面植物的生长受到限制。在这些局部地区很难利用植物固沙,要防止沙丘移动,阻拦沙粒前进,保护本地区公路安全运行,只有采取机械沙障这类工程才能实现。“九五”期间所设置的机械沙障大部分已经破损,失去了防护功能,必须要重新设置一定形式的机械沙障。

机械沙障主要采用乔灌木枝条、作物秸秆、稻草、黏土及卵石等材料,在沙丘表面上设置成各种形式的障蔽物,以此控制风沙流动的方向、速度、结构,改变蚀积状况,达到防风阻沙、改变风的作用力及地貌状况等目的。

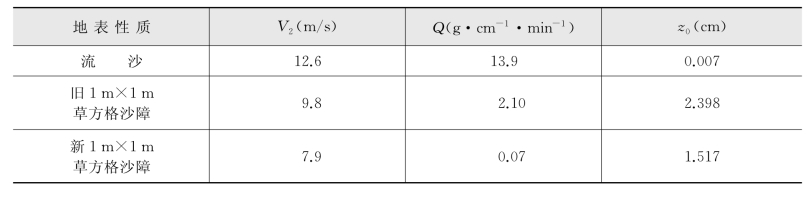

根据304线公路所在沙漠地区的实际情况,机械沙障采取了平铺式和直立式两种类型。平铺式沙障可采用稻草、麦秸等材料,全面铺设或带状铺设埋压沙丘表面,铺设规格为1.0 m×1.0 m的方格沙障防护效果最佳(表5-42);直立式沙障可采用乔、灌木枝条等来施工操作,在风沙较强的地段,将沙障地上部分高度设置在50~100 cm之间,形成高立式沙障;在局部风沙较弱、流沙面积较小的地段,将沙障地上高度设置在20~50 cm之间,形成低立式沙障。

表5-42 草方格沙障输沙量

2)补播灌草植被

在各种沙障尤其是草方格沙障的保护下,补播固沙植物对公路两侧存在的流动半流动沙丘和风蚀缺口可以快速固定。本试验研究主要在草方格沙障内播种小叶锦鸡儿、差巴嘎蒿、山竹子、沙打旺等固沙植物。一般经过5年时间可使流动沙丘表面得到固定。同时在地上部分可积累较高的生物量,明显改善沙面微环境为其他植物种的侵入与生长创造了有利的条件(表5-43)。

表5-43 流动沙丘直播小叶锦鸡儿地上部分生长动态

注:1.每一种样地调查10株,取平均值。

2.沙丘表面播种前设置草方格沙障,规格为1.0 m×1.0 m。

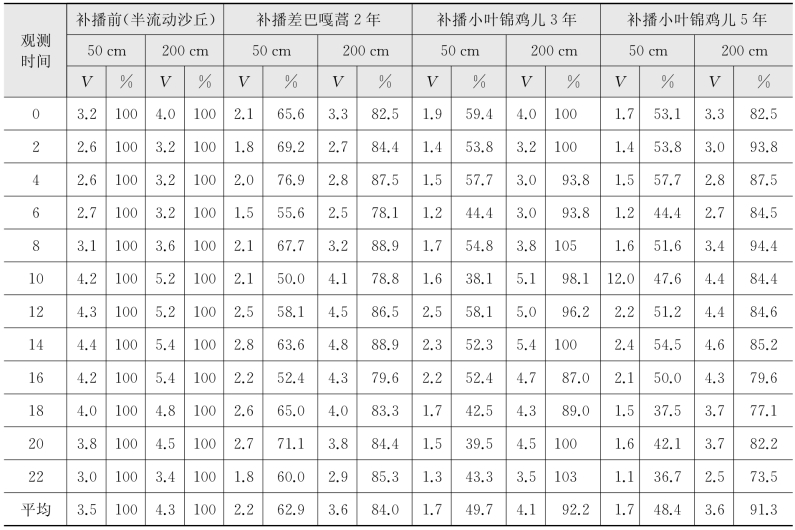

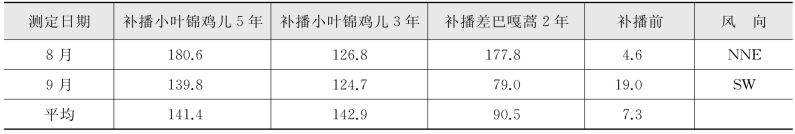

(1)补播固沙植物对风速、输沙量的影响。人工植物群落的结构、密度、混生方式、行向、株行距等都受到严格控制,因此植物群落能有效地降低风速。如果把补播前半流动沙丘上的风速50 cm和200 cm高处看成100%,其余三个类型人工植被的风速发生了显著的变化。以50 cm高处为例,补播差巴嘎蒿2年后固沙群落是62.9%,补播小叶锦鸡儿3年后固沙群落是49.7%,5年生小叶锦鸡儿群落为48.4%。这就是说补播固沙植物后,明显地削弱了近地层气流的流速,保护沙地免受风蚀,由此可以看出人工植被在抗风蚀固定沙面中所具有的重要作用(表5-44)。

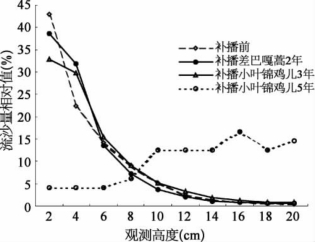

风沙流的形成是两种不同密度的物质——空气和沙粒相互作用的结果。当气流沿着疏松的沙质地表运动时,由于流速的差异使沙粒以蠕动、跳跃、悬移等方式进入空气中,形成风沙流。下垫面性质和风速的大小是影响风沙流结构的主要因素。在通常情况下,风沙流总量的90%左右低于30 cm,并且沙量的相对值随高度的增加而减少。在流动沙丘上建立植被后,可有效降低沙丘的流动性。2年生差巴嘎蒿群落使沙丘由流动变为半流动、3年生小叶锦鸡儿群落可使流动沙丘变为半固定状态,5年左右沙丘就完全被固定了。不同类型的固沙群落由于植被盖度、群落组成结构、地表风速以及下垫面都发生了很大的变化,使各个阶段风沙流结构也存在显著的差异。图5-16是根据2003年4月21日观测的风沙流数据绘制而成。在正常情况下,随着高度的增加,沙量的相对值减少。随着人工植被的发育和下垫面的改变,造成风沙流结构的差异。多次观测表明,在枯叶期,流动沙地、半流动沙地(2年生差巴嘎蒿)及半固定沙地(3年小叶锦鸡儿)的风沙流结构均比较正常,即随距地面高度的增加,沙量相对值下降;只有固定沙地(5年生小叶锦鸡儿)相反,出现了倒结构现象。随着沙丘的逐渐固定,风沙流的搬运量很小,绝对沙量极少,但各层次的沙量相对值在20 cm高度范围内却是随高度增加而变大。尽管科尔沁沙地东部地区4月下旬不那么寒冷,植物已开始萌动,但新萌芽还不能有效地阻止沙粒运动,起保护作用的是上一年尚未被牲畜啃食的植物残枝余叶。但从图5-16中不难看出,植被即使在干旱多风的春季也能有效地保护沙面免受风蚀。沙丘越趋向固定,起沙的可能性越小。对于固定沙地来说,只有出现相当大的具有破坏性的风速才能发生吹蚀。

表5-44 补播固沙植物对风速的影响(2003年5、6、7月份平均值)

注:V指风速;%指风速减弱率。

图5-16 补播固沙植物前后春季风沙流结构变化

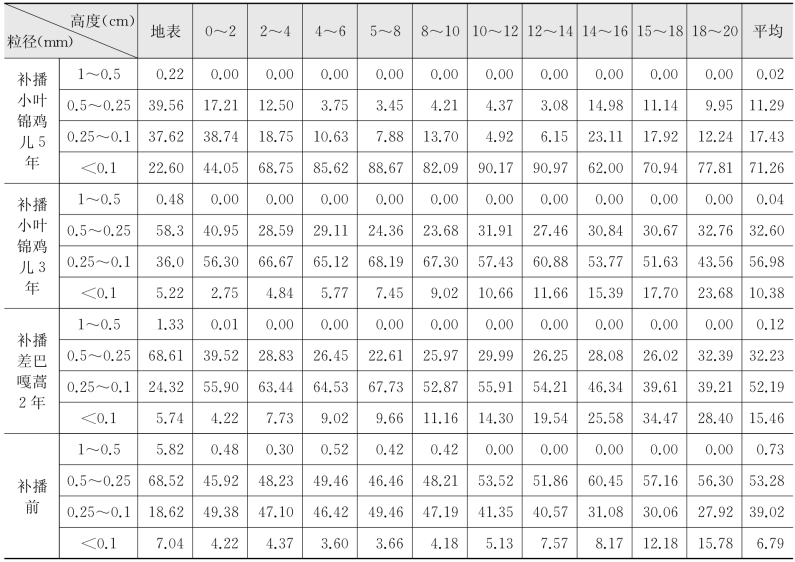

各粒级沙粒随高度的分布随着沙丘固定程度而出现差异。尽管不同类型植被风沙流中小于0.1 mm的粉细粒都有随着高度增加而增大的趋势,而增加最明显的是5年生小叶锦鸡儿群落,小于0.1 mm的粉细粒占风沙流总量的71.3%,流动沙丘只有6.8%(表5-45)。1~0.5 mm的粗沙,存在于固定沙地、半固定沙地和半流动沙地的近地表层,但在风沙流中很少出现,而流动沙丘粗沙在风沙流中飞扬的高度可达10 cm。中细沙在风沙流结构中的分布状况是随沙地的流动程度而变化的,沙地越趋向固定,中细沙的含量越低,在垂直分布上则随着高度的增加而增加(表5-45)。

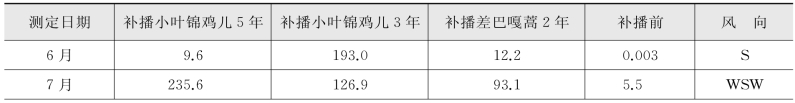

表5-45 不同类型人工植被风沙流粒级随高度分布的变化(%)(mm)

近地层气流因受到地面摩擦阻力而降低流速。在接近地表的某一高度风速等于零,这一高度是粗糙度。地面物质的性质和分布制约了摩擦阻力的大小,控制了粗糙度的变化。在本地区影响粗糙度的主导因子是植被,尤其是植被的盖度和植被的结构。观测表明,植物的生长状况影响粗糙度的变化。春夏季节流动沙丘无植被,粗糙度很小、只有0.003 mm,到了秋季,在流动沙丘上生长疏密度不等的沙蓬等一年生植物,盖度可达10%左右,粗糙度也随之变化、为19 mm。沙丘固定后,雨季植物生长良好,枝叶茂密,降低风速明显,粗糙度出现最大值235.6 mm(表5-46)。粗糙度的变化反映了沙地植被的生长状况,同时也反映了植被的防沙阻沙能力。当然,粗糙度是一个十分复杂的因素,影响因子很多,有待于进一步探讨。

表5-46 不同人工植被类型粗糙度随季节变化(mm)

(续表)

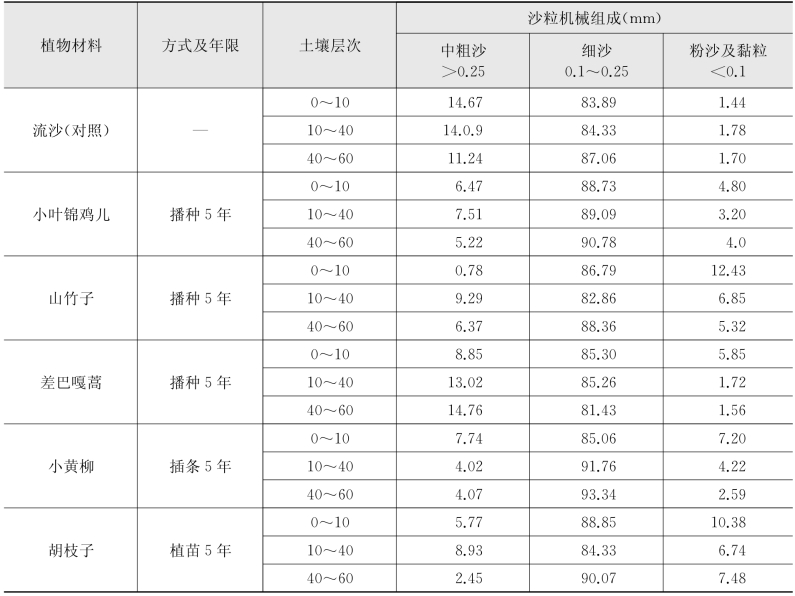

(2)人工播种区土壤理化性质的变化。流动沙丘固定后,土壤机械组成逐渐变化。随着人工植被的发育和沙丘固定时间的延长,土壤中粗沙粒(>0.1 mm)含量有逐渐减小的趋势,而粉粒和黏粒(<0.1 mm)所占比例呈现相反的趋势。在土壤表层这种趋势更加明显(表5-47)。土壤机械组成的变化是由于流动沙丘上建立人工植被后,沙面小环境得到改善,粉沙被风吹走的程度减弱。同时由于在固沙区内风速降低,植被盖度较大,使大量的风积物质沉降在土壤表层,于是粉沙和物理性黏粒有了一定程度的增加,粗粒所占比重相对减少。而土壤下层虽然不受风的影响,但由于土壤表层堆积的风积物质经过大气降水的渗透和植物本身地下部分的参与作用,使土壤中粗沙、粉沙和物理性黏粒也发生了一定的变化。另外,土壤机械组成还受植物根际生物及化学作用的影响,不过这种作用是十分缓慢的。可见人工植被建立后,土壤机械组成的变化是由多种因素决定的,但与人工植被减弱风速后风积物质的堆积有直接关系。不同人工植被类型及不同发育年限对土壤机械组成的影响有所不同。整体来看,胡枝子、山竹子等人工植被对增加土壤中粉沙和物理性黏粒的作用较大。

表5-47 防沙体系维护后土壤沙粒机械组成的变化

从表5-48可以看出,在流动沙丘上建立植被后,随着沙丘的逐渐固定,由于土壤机械组成的变化及风蚀减弱和风积物的堆积,使0~20 cm土壤的容重明显降低。除了表层以外,16年生人工小叶锦鸡儿群落、山竹子群落在40~60 cm,人工差巴嘎蒿在20~40 cm处有一个低值,人工樟子松林容重的最低值出现在60~80 cm,这主要与不同植物根系在土壤中的分布状况有关。调查中发现,小叶锦鸡儿、山竹子根系在40~60 cm处分布最为集中,半灌木的差巴嘎蒿的根系量在10~20 cm最多,而人工樟子的毛细根在60~80 cm处较上层土壤分布较为集中。根系量的增加必然影响到使土壤容重降低。从表5-48中还可以看出,小叶锦鸡儿人工群落土壤容重随着发育时间的增长而逐渐降低,说明随着人工植被的不断发育和完善,对土壤物理性质改善能力增强。不同人工植被类型对土壤容重的影响显著不同。

表5-48 不同人工植被类型土壤容重的变化

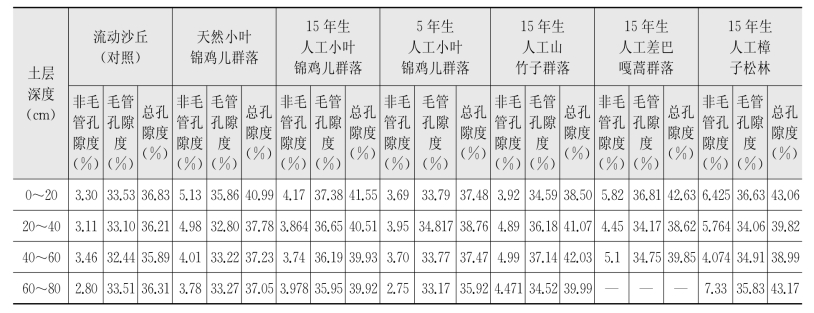

流动沙丘经植物固定后各层土壤的孔隙度变化规律与容重的变化规律相反(表5 49)。非毛管孔隙度和毛管孔隙度均随着人工植被的建立和不断发育而不断增加。不同植被类型增加的幅度不同,其中人工樟子松林对土壤孔隙度影响最大。

表5-49 植被恢复过程土壤孔隙度变化

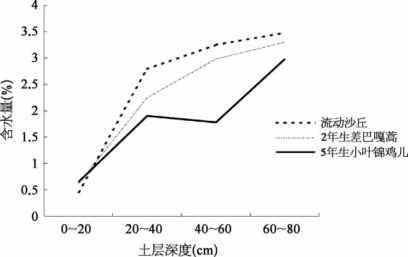

随着人工植被的建立和植物个体的不断生长,沙地水分状况逐渐恶化,并且随植被发育年龄的增加而加剧。流动沙丘质地松散、毛管作用微弱,表面有一层疏松的干沙,可以防止沙层水分的物理蒸发,同时由于植物非常稀疏,蒸腾耗水也少,储存在沙层的水分得以保持,水分条件相对较好。人工植物群落中随着植物个体数和生物量的增加,植物蒸腾耗水量急剧增加,大量消耗土壤水分,而在沙丘上得不到地下水的补给。所以在干旱年份往往会造成土壤和植株体内水分严重亏缺,出现较深的干沙层。从图5-17中可以看出,在流动沙丘上种植小叶锦鸡儿和差巴嘎蒿后土壤水分状况逐渐恶化。不同人工植被类型由于植物蒸腾强度和地上生物量的不同,对土壤水分消耗程度也不同。

图5-17 流动沙丘植被恢复过程中土壤含水率的变化

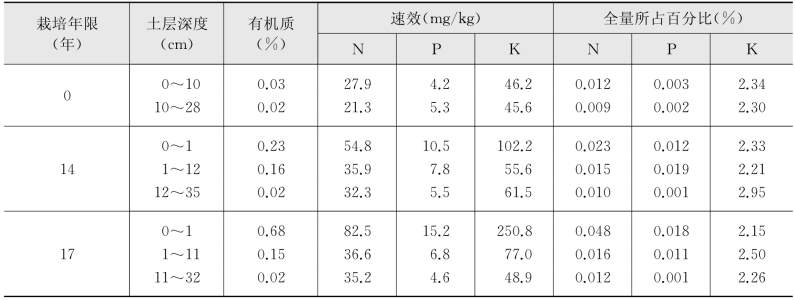

流动沙丘上建立人工植被后,随着人工植被盖度的增大,风沙流活动减弱,从而使空气中的尘埃及细粒物质逐渐沉积,同时每年有大量的枯枝落叶进入土壤,在水热条件与微生物和动物的作用下,枯枝落叶及植物根系的残留物发生一系列的化学变化,地表逐渐形成了灰褐色的结皮层。结皮的形成和土壤理化性质的变化意味着成土作用的加强,同时这一变化也为沙地植被向更高阶段的演变创造了条件,下层天然植被也逐渐发育起来,地上现存生物量逐渐增加,植被对土壤的生物改造作用逐渐增强。经过腐殖质化过程,在土体中这些有机质中的一部分最终形成土壤腐殖质,使土壤有机质、全N含量等提高,土壤的养分状况得到改善。不同植被类型对土壤养分的积累作用有所不同,但随着改造时间的延长,这种改造作用一般逐渐提高。表5-50显示了小叶锦鸡儿人工植被不同发育时间对土壤养分的影响作用。人工小叶锦鸡儿群落土壤养分随着群落的发育而发生显著变化。

表5-50 不同年限小叶锦鸡儿人工固沙群落土壤营养元素含量

综上所述,在流动沙丘上建立人工植被后,环境逐渐向稳定方向发展。在这个过程中,风速降低,沙面上有大量枯落物堆积,降落在林内的尘埃增多,使沙土表层容重变小,孔隙度增大,并使沙地养分条件有所改善。小叶锦鸡儿在生长过程中不但没有消耗沙土中极为有限的土壤养分,却使有机质、N和P的含量有所增加。同时人工植被使土壤持水能力有所提高,这对于干旱少雨的科尔沁沙地具有重要的意义。

(3)人工补播区植被物种消长规律与多样性。由于流动沙丘上自然条件十分恶劣,在人工植被建立初期只能适合先锋性沙生植物的生长(以沙蓬占绝对优势),其他物种在流动沙丘上很难生存。小叶锦鸡儿种子萌发后,当年地上部分高度可达10~15 cm,2~3年就可长到20~35 cm,地下部分生长更为迅速。其能有效地削弱风速和抑制沙粒移动,使沙面微环境得到改善,疏松的沙土和相对稳定的沙面给植物的侵入和生长创造了条件。随着小叶锦鸡儿、差巴嘎蒿枝叶和根系的生长,一般经过4~5年后,沙面基本固定,人工植物群落环境开始形成。此时侵入的植物种类开始增加,植被盖度和物种个体数增加,多年生的植物种类逐渐开始侵入。

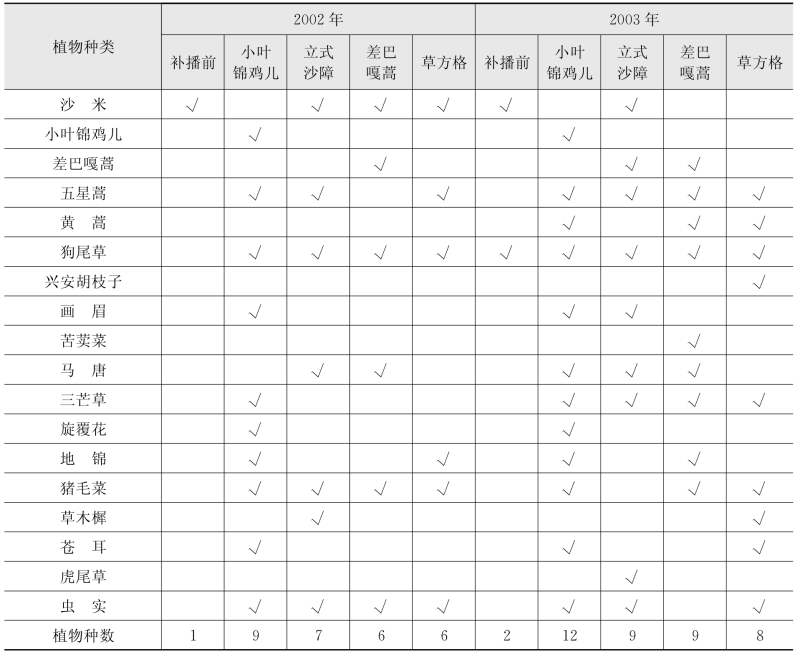

从各处理区的植物种类看,这一地区的植物种类组成较为简单,且多为菊科、藜科和一年生草本植物,其中除草木樨、差不嘎蒿、小叶锦鸡儿是人工种植的外,其余都是乡土种。从植物种类和数量来看,流动沙丘上的种类数量明显地少于其他处理的。这主要是由于流沙地表无植被,缺少可以阻拦植物种子的物体,而在其表面铺设了玉米秸秆和小麦秸秆以及栽植了差巴嘎蒿以后,为植物种子的停留提供了立足之地,所以其他处理的植物种类数量显著多于流动沙丘。同时,不同植物也有着不同的生长发育特性和适应微地域环境的能力,如沙蓬集中分布在流动沙丘,而五星蒿、狗尾草、马塘和三芒草则随沙丘向固定方向的转化有逐渐占据优势的趋势。因试验时间较短这里只能以趋势描述,相信随着调查的延续这种趋势会更加明显,并可用数量指标予以阐述。

群落的多样性是反映群落发育水平功能的重要指标之一,在一定程度上也可以反映沙丘固定过程或活化过程植被变化的指标。各处理区植物多样性差异显著(表5-51),各处理区的多样性指数还有随处理时间的延长而增加的趋势。

表5-51 人工固沙区维护前后植物种类分布变化

注:√表示有此项。

5.2.3.5 植物防沙体系抚育管理试验研究

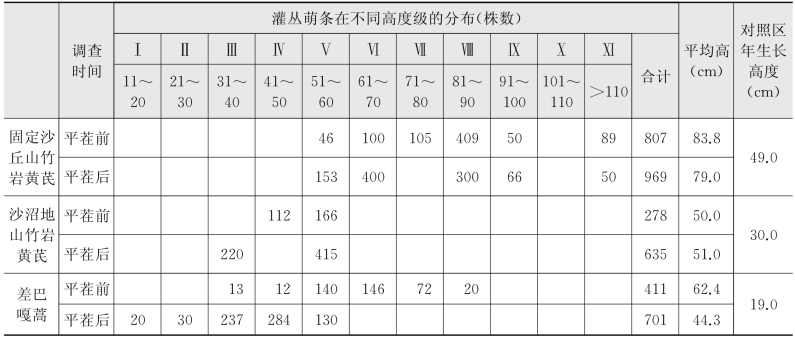

1)平茬复壮

一般经过5年后,山竹岩黄芪和差巴嘎蒿人工群落都存在着不同程度的衰退现象,从而影响其防风固沙作用。G304线防沙体系中山竹岩黄芪和差巴嘎蒿衰退现象也较为严重,针对这一问题,主要采用平茬结合围栏封育的方法促进植物更新复壮。经过试验证明平茬既是灌丛复壮更新的有效措施,也是加速利用灌丛的最好收获方式。表5-52是对山竹岩黄芪和差巴嘎蒿平茬一年后的萌条数量、生长状况的调查,结果表明:①平茬促进了萌蘖,萌条数量普遍有所增加;②萌条生长迅速,其生长高度接近于平茬前灌丛的高度,这一点无论从不同高度级的萌条数分布还是从萌条高度平均值都可以得到反应,而且愈是立地条件好的地类愈有明显的效果;③平茬的萌条生长(高与地径)主要从母株的根部发生,萌条粗壮而高大,留茬较高时,萌条往往在地面之上的残桩上萌出,萌条纤弱而矮小,这说明今后在平茬作业时,一定要注意留茬不能高,尽量用利刀在接近地面上刈割。对柳灌丛的平茬试验表明,平茬一年后的小黄柳平均高可达2.58 m,地径1.2 cm;蒙古柳平均高1.95 m,地径0.7 cm。

表5-52 山竹岩黄芪和差巴嘎蒿平茬前后的生长对比

2)病虫害防治

病虫害防治是一项重要的抚育工作,因为忽视病虫害防治而导致防沙体系受到破坏的例子很多。如2002年8月库布齐沙漠穿沙公路爆发蚜虫,几天之内花棒、羊柴的叶子被吃光。2002年、2003年连续两年内蒙古草原爆发蝗灾,牧草、农作物、防护林和公路植物防沙体系都受到严重摧残。做好病虫害防治工作对于促进植物的生长和保持防沙体系结构的稳定有重要意义。

据公路沙害调查组的汇报,公路防沙体系病虫害的发生有一定的规律性:在类型上,病虫害的发生与植物种有关,如沙枣木虱出现在沙枣树上,锈病主要出现在杨树、柳树上,白粉病主要出现在梭梭等植物上。蚜虫则属于广域性害虫,可以出现在很多种植物上,在防沙体系中,以羊柴、花棒、柳属植物最易发生。在时间上,病虫害的发生也有一定的规律性:一是有大小年之分,病虫害爆发的年份是大年,成灾的年份往往不是连续出现而是有间隔地出现,如蝗虫,大年每平方米可达400只,小年10~20只;松毛虫,大年成灾,小年则很少能见到幼虫。二是有季节性,如蝗虫,春末夏初孵化,中夏成灾,蚜虫夏秋成灾;杨尺鹱,天幕毛虫,春季成灾。三是在地域上,病虫害发生也有一定的范围,如草原区以鼠、兔及虫害为主,荒漠区锈病、白粉病多见;林带中腐烂病多见,苗圃中立枯病、猝倒病常发。掌握了这些规律,对病虫害的预防有重要意义。

病虫害的防治方法有:选择抗病虫害能力强的树种;营造混交林,特别是在对防沙林进行改造和修复的时候,尽量不要补植同样的树种和易受病虫危害的植物种;及时灭杀,要把病虫害消灭在发生初期,不能等到已经成灾再采取措施,面积较大时可用飞机灭虫。当然,最好的办法是建立良好的生态系统,依靠系统的自我调节能力控制病虫害的发生程度。但目前还很难做到这一点,所以适当的人为干预还是必要的。干预也要掌握一个“度”的问题,如用药量和药品种类的选择,以能杀灭害虫又不能大量杀灭天敌为标准。病虫害的发生并不一定会成灾,是否采取措施也要根据具体情况而定。

3)抚育管理

抚育管理在植物防沙体系的维护中具有重要意义。抚育可以提高成活率,促进植物的生长,改善植物生长发育的环境和防沙体系的内部结构,调节风沙流风蚀堆积的部位,减轻公路沙害的频次和强度。但是,目前防沙体系抚育管理的现状不容乐观,很多地方存在着造林有钱管护没钱、造林大会战、管护人不见的现象。实际上,在防沙体系建设中,抚育管理比造林种草还重要,有些地方造林不成林、栽树不见树的原因就是因为抚育管理不到位。其实,刚刚长出的幼苗和刚成活的小树特别需要管护,如荒漠区营造的障子松林,几天不浇水就会死亡;人工种植的苜蓿,不及时中耕锄草就会被杂草吃掉。对已经破损的防沙体系来说,抚育管理工作更为重要。例如,在破损的防沙体系中补植林木就比其他地方困难,因为林地中的水、肥已经被吸收利用得差不多了,而且新栽的树木往往位于林冠之下,光、热条件都受到限制,不得到特殊的关照难以成活。所以,抚育管理是防沙体系维护的重要内容。三分造、七分管是林业工作的基本原则,在防沙体系维护中,这一点就更显得重要了。

4)防沙体系结构调整技术

在公路防沙体系维护过程中,应充分重视密度或盖度问题,有些地方在防沙体系建设时没有考虑到植被的发展,初植密度过大。这样必然降低土壤水分和地下水位。而且初植密度过大容易形成紧密结构的防沙体系,紧密结构的防沙体系在初期防沙效果较好,但因为积沙速度过快、过于集中,几年后就会出问题。所以应在植被的发育过程中对植株密度和植被盖度进行适时调控。差巴嘎蒿的植被盖度应控制在30%左右,不宜太高,以减少水分消耗,为后期植物的侵入、生长提供有利条件;小叶锦鸡儿应控制在25%~40%,因为在此盖度下,植株的高度和冠幅可达到最大。樟子松和杨树等乔木在造林初期可以适当增加密度,促进林木及早郁闭,但随着林木的不断生长,应及时进行抚育,随时伐去那些枯立木,风倒木,病、虫严重危害的树木,使林带保持透风结构。

另一种情况是构成防沙体系的植物密度过稀或沙丘上植被盖度过低,不能完全控制沙害,这时就需要进行补植补种。根据多年来的研究与实践,中国东部沙地人工植被在总体上应以灌木和半灌木(尤其是乡土种)为主,乔木为辅。应根据不同的立地类型和退化程度营建不同类型的人工植被。流动半流动沙丘的补植主要以灌木、半灌木为主,结合围栏封育和设置机械沙障来进行。对退化程度较轻的固定沙丘和半固定沙丘应以保护为主,采用围栏封育即可达到快速恢复植被的目的。在低缓起伏沙地(沼地)、沙丘下部和地势稍高地下水位较低的丘间低地可以补植乔木片林或林带。补植树种的选择应遵循适地适树这一基本原则,同时也考虑树种的经济性状。在地下水位不低于2~4 m的丘间低地和低缓起伏沙地上适宜补植樟子松、小黑杨等乔木树种,形成小面积片林或防护林带;在地下水位低于4~5 m的沙丘上应补植小叶锦鸡儿、差巴嘎蒿、山竹岩黄芪等沙生植被。沙丘的不同部位选择的植物种类也应不同,在迎风坡应建立差巴嘎蒿或小叶锦鸡儿植被,在背风坡坡脚可以栽植小黄柳,进行杨树埋干造林等;小气候条件较好的地段,可以补植各种类型的经济林,如山杏和各种果树等。各沙地公路绿化工程建设中,树种比较单一,以杨树占绝对多数,在今后的维护工作中应增加造林树种,形成多样化的植被类型,增强区域性人工植被的稳定性。

5)现有公路防沙体系改造途径

总体来看,G304国道和乌金公路植物固沙种类的选择是适宜的。植被出现生长衰退现象是一种正常的演替现象。目前,需要对已经衰退的固沙群落进行更新复壮和人工诱导促进演替进程。

对长势衰退的差巴嘎蒿和山竹岩黄芪群落,可进行平茬复壮,同时要补植小叶锦鸡儿和沙打旺,把它诱导为混交群落。随着小叶锦鸡儿的生长,将逐渐代替差巴嘎蒿和山竹岩黄芪而成为优势种群。这样靠人工诱导的方法可使固沙群落由多年生草本和半灌木阶段逐渐过渡到木本植物阶段,并趋于稳定。

在植被衰退严重、对部分沙化较为严重地段,为保证补植效果,可结合工程固沙措施来进行。这类地段补播时,最好把差巴嘎蒿、山竹岩黄芪同小叶锦鸡儿或沙打旺混播。

对尚未发生植被大面积衰退的地段,也应及早按照上述原则进行人工诱导,及早平茬和补播。在原有灌木、半灌木的基础上增加多年生草本植被(如沙打旺),在适宜地段增加乔木比例,逐渐使之成为复合结构,增加群落的稳定性,使固沙植被长期发生防护效益。

在榆树疏林景观尚存的地段,要充分重视保护原有的榆树幼苗,在林间空地中主要补植小叶锦鸡儿、东北木蓼、山杏等原生木本植物,以及沙打旺、冰草等,逐渐使之诱导成为榆树疏林草原类型,以提高草地生产力和稳定性。

总体来看,小叶锦鸡儿人工固沙植被与其他植被类型相比,表现出了较高的稳定性,应成为公路沿线增加植被盖度和流沙固定的首选树种。榆树也是当地的乡土树种,而且在乌金公路沿线还有大量天然榆树林,说明该植被类型在本地区是最为稳定的。因此,在乌金公路沿线防沙固沙植被,应形成以榆树疏林和小叶锦鸡儿为主体的、乔灌草相结合的复合型植被。

5.2.3.6 维护前后植物防沙体系结构及防沙功能的变化

针对目前乌金公路防沙固沙植被和公路沙害现状,按照上述基本原理和技术措施,对现有公路防护体系进行了综合维护。对条状或片状流沙,采取立式沙障与半隐蔽式沙障结合,播种差巴嘎蒿、山竹子、小叶锦鸡儿,低洼处栽沙棘、杨树或柳树。坡面较长地段,中间用黄柳或杨树枝条做沙障;公路两侧的边坡,采取碎石铺压和铺设防沙网结合播种固沙植物(如小叶锦鸡儿、沙打旺)的方法予以固定;对筑路推土造成的条状沙沟治理的方法以植树、种草为主,沟底栽植沙棘、白柠条、杨树埋干;沙沟边坡播种小叶锦鸡儿、沙打旺等。对靠近路肩的边坡结合铺设碎石、黏土或防沙网,以防止对路基的侵蚀作用。同时重点对公路上风向后备沙源进行了治理,在沙丘前沿设立式沙障,在丘间地栽植乔木(小叶杨埋干),插植黄柳,分割沙丘形成阻沙林带,至路边形成了2~3条林带,每条带宽30~50 m。充分利用丘间地较好的水分条件,大量营建乔、灌植被,发挥绿岛效应,以达到阻沙的目的。

对生长衰退的差巴嘎蒿和山竹岩黄芪,以及小黄柳和小叶锦鸡儿灌木林,进行了大面积的平茬处理,平茬后植株生长更加旺盛,达到了预期的目的。同时在差巴嘎蒿、山竹岩黄芪和小黄柳群落内补播了小叶锦鸡儿和沙打旺。在榆树疏林内,补种了榆树幼苗和小叶锦鸡儿、东北木蓼、山杏、沙打旺等。

同时完善了公路两侧的护路林,造林树种以乡土种和在本地区表现良好并已经推广应用的引进种为主。主要包括榆树、小叶锦鸡儿、白柠条、沙棘、沙枣、柽柳、杨树、柳树(河柳、小黄柳)、紫穗槐、槐树等。

通过以上各项建设措施,乌金公路防沙体系结构在维护前后发生了较大的变化。原来大面积退化植被得到更新复壮,群落结构更加复杂,稳定性明显提高。在原来的基础上又增加了一些工程措施,使防沙性能得到恢复。公路沿线大部分植被已被成功地诱导为多物种、多层次、复合型的植物群落类型,防风固沙性能和稳定性得到大幅度提高,公路沙害被根治。

有关风积沙路基公路设计、施工与防沙的文章

大范围的土壤和风沙流活动,就会造成土地沙漠化和风沙环境的发展,也会造成严重的公路沙害。风沙物理学的原理表明,增加地表覆盖,提高地面粗糙度,不仅可以有效地降低风速,减少土壤风蚀,而且可以阻止风沙流的运动,减轻风沙流的危害。......

2023-09-22

工程措施包括各种沙障,其作用是:降低地表风速,增大地表粗糙度,使气流对地表沙粒的直接作用力减小;减少流沙对植物幼苗的侵害,使之易于成活定居。表3.22 下垫面粗糙度的变化3)风速降低,减少地表流沙风蚀和堆积设置沙障后,增加了地表粗糙度从而降低了风速。......

2023-08-30

防止沙障的破损应该成为维护工作第一位的原则。如在工程防护体系的维护中,库布齐沙漠穿沙公路应首选沙柳枝条、沙蒿灌丛,而腾格里沙漠应首选稻草、麦草,冲积平原、湖积平原区可以选择黏土,砾质戈壁地区也可选择卵石作为原料。......

2023-09-22

植物组培快繁的关键是植物在组织培养中再分化器官发生类型,也是组织培养中间繁殖体增殖的类型。植物组织培养中间繁殖体的类型是多种多样的,再生方式也不统一,其类型关系到繁殖速度和繁殖数量。美国红栌、叶子花、樱桃砧木等木本植物通过这种器官发生类型进行组培快繁,速度快。杨树、半夏、海棠、菊花等植物的快繁都可以通过这种器官发生类型增殖。图5-2-4原球茎发生型图5-2-5植物组织培养再分化植株的类型与繁殖途径......

2023-11-20

指示植物法是利用病毒在一些植物上产生的枯斑作为鉴别病毒种类的方法。这些对病毒反应敏感、症状特征显著的植物称为指示植物,又称鉴别寄主。图6-3-1植物汁液涂抹法病毒鉴定示意图指示植物法最早是美国病毒学家Holmes于1929年发现的。病毒的寄主范围不同,所以应根据不同的病毒选择适合的指示植物。此外,所选指示植物应一年四季都易栽培,且在较长的时期内保持对病毒的敏感性,容易接种,并在较广的范围内具有同样的反应。......

2023-11-20

1)防沙体系不同功能带的维护通过阿和沙漠公路防沙体系3年的连续调查分析,得出公路防沙体系各功能带的破损形式、破损特点不同,产生的后果也不同,所以维护的技术也不同。新设工程防沙体系维护的主要任务是防止破损,要进行经常性的检查,发现问题及时处理。......

2023-09-22

观赏植物作为环境绿化、美化和香化的重要材料,在人们生活中的作用越来越受到重视。在此基础上,结合实习实训掌握常见观赏植物的识别方法,了解主要观赏植物的栽培与养护技术,为景观设计奠定基础。......

2024-01-17

只有DataSocket是一项在测量和自动化应用中用于共享和发布实时数据的技术,如图11-20所示。DataSocket基于Microsoft的COM和ActiveX技术,源于TCP/IP协议并对其进行高度封装,面向测量和自动化应用,用于共享和发布实时数据,是一种易用的高性能数据交换编程接口。数据项实际上是DataSocket Server中的数据文件,未经授权的用户不能在DataSocket Server上创建或读写数据项。在LabVIEW中进行DataSocket通信之前,必须首先运行DataSocket Server。图11-22 DataSocket Server窗口3.DataSocket函数库DataSocket函数库用于实现DataSocket通信。......

2023-11-26

相关推荐