能较好地滤除非线性环节在正弦输入下的输出中的高次谐波,于是可以认为在闭环通道中只有基波分量在流通,此时应用描述函数法所得的分析结果才是比较准确的。描述函数类似于线性系统中的频率特性,利用描述函数的概念便可以把一个非线性元件近似地看作一个线性元件,因此又叫作谐波线性化,是线性系统频率法的推广。描述函数表达了非线性元件对基波正弦量的传递能力。......

2023-06-28

超静定结构分析的基本方法有两种,即力法和位移法。力法发展较早,19 世纪末已用于分析连续梁。而位移法稍晚,直到20 世纪初,由于钢筋混凝土结构的出现,刚架的应用逐渐增多,为了计算复杂的刚架而发展起来的。

无论是力法还是位移法,都必须满足以下条件:

① 力的平衡;② 位移的协调;③ 力与位移的物理关系。

力法是以多余未知力为基本未知量,以解除多余约束的静定结构作为基本结构,通过变形条件建立力法方程,将这些多余未知力求出,即可通过平衡条件计算出结构的全部内力。

位移法是以结构的结点位移作为基本未知量,取超静定的单个杆件及其组成的体系作为基本结构,通过平衡条件建立位移法方程,求出位移后,即可利用位移和内力之间的关系,求出杆件和结构的内力。

结构在确定的荷载等因素作用下,其内力与位移之间具有确定的物理关系,即确定的内力与确定的位移相对应。因此,可以先求出内力再求位移,亦可先求位移再求内力。但不论哪一种方法,都采取“先修改后复原”的方法。即先将给定结构修改为便于分析的、熟知的结构,然后再恢复为原结构,从而求出其内力和位移。

通过下面简单例子具体说明位移法的基本原理和计算方法。

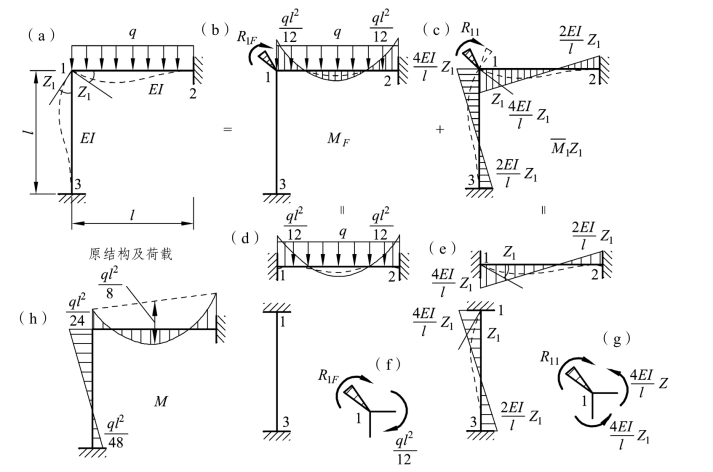

如图 7-1(a)所示刚架,在荷载作用下产生的变形如图中虚线所示,设结点 1 的转角为Z1,根据变形协调条件可知,汇交于结点1 的两杆杆端应有相同的转角Z1。为了使问题简化,在受弯杆件中,略去杆件的轴向变形和剪切变形的影响,并认为弯曲变形是很小的,因而可假定受弯杆两端之间的距离保持不变。则结点1 只有角位移Z1,而无线位移,整个刚架的变形取决于未知转角Z1的方向和大小。若能求得转角位移Z1,即可求出刚架的内力。

为求转角位移Z1,可先对原结构 7-1(a)做些修改,设想在1 结点处安装一个阻止转动的装置“ ”,称为附加刚臂约束,如图7-1(b)所示。结点1 装上附加约束后就不能转动了,于是,原结构被隔离成如图7-l(d)所示的两根彼此独立的单跨超静定梁(梁单元),称为位移法的基本结构。在荷载作用下,由于附加约束阻止了结点转动,在附加约束内必将产生一个约束力矩R1F。考虑到原结构结点1 实际上是转动了一个未知的转角Z1,为了恢复原状,可在如图7-l(c)所示的结点1 的附加约束上人为地加上一个外力矩R11,迫使结点1 正好转动了一个转角Z1,于是,变形复原到原先给定的结构。这就是借助附加约束以控制结点的位移,实现基本结构的两阶段分析。

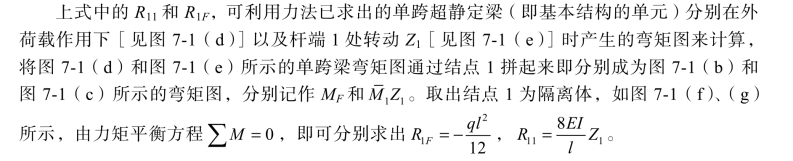

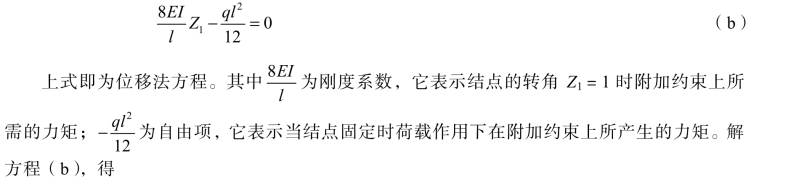

将上述“先固定后复原”两个步骤的结果相叠加,即图7-1(b)和图7-1(c)相叠加,即等于原结构[见图 7-l(a)]的结果。应注意到原结构的结点1 上并没有附加约束,因而不存在约束力矩 (即原结构上的约束力矩应等于零)。于是得到

![]()

图7-1

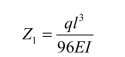

代入方程(a),即得

最后,根据叠加原理,即可求出最终弯矩图,如图 7-1(h)所示。

综上所述,位移法的基本思路是“先固定后复原”。“先固定”是指在原结构可能产生位移的结点上设置附加约束,使结点固定,从而得到基本结构;“后复原”是指人为地迫使原先被“固定”的结点恢复到结构应有的位移状态。通过上述两个步骤,使基本结构与原结构内力和变形完全相同,从而可以通过基本结构来计算原结构的变形、内力。

由以上分析,归纳位移法计算的要点为:

(1)以独立的结点位移(包括结点角位移和结点线位移)为基本未知量。

(2)以单跨超静定梁系为基本结构。

(3)由基本结构在附加约束处的受力与原结构一致的平衡条件建立位移法方程。先求出结点位移,进而计算出各杆件内力。

有关结构力学的文章

能较好地滤除非线性环节在正弦输入下的输出中的高次谐波,于是可以认为在闭环通道中只有基波分量在流通,此时应用描述函数法所得的分析结果才是比较准确的。描述函数类似于线性系统中的频率特性,利用描述函数的概念便可以把一个非线性元件近似地看作一个线性元件,因此又叫作谐波线性化,是线性系统频率法的推广。描述函数表达了非线性元件对基波正弦量的传递能力。......

2023-06-28

市场规制法主要是约束市场主体及其市场行为,包括市场主体的资格条件、生产和销售行为规范等;宏观调控法主要规范政府的宏观调控行为,包括取得财政收入、财政支出、政府采购和货币调控行为。市场规制法主要运用限制性、强制性或禁止性规范对经营者的市场行为进行规制。......

2023-08-01

计算结果为正,表示ΔCx的方向与所设单位力的方向相同,即 ΔCx方向向右。 求图 5-17所示半圆弧三铰拱顶铰 C 两旁截面的相对转角。图5-17解:计算拱的位移,仅考虑弯矩对弯曲变形的影响,按公式计算。计算三铰拱受荷载及单位力偶作用时[见图 5-17、]的弯矩方程,应先求出支座反力,然后列出弯矩方程。此题由于三铰拱为对称结构,可只对拱的一半列出方程。......

2023-08-30

力法是以多余未知力为基本未知量,位移法则是以某些结点的位移作为基本未知量,这是力法和位移法的基本区别之一。为了说明位移法的基本概念,现以图15-1所示超静定刚架为例来分析其位移。综上所述,位移法的基本思路是:分析结构的结点位移情况,确定基本未知量。利用平衡条件建立位移法基本方程,求解基本未知量。......

2023-06-16

在确定结点线位移的数目时,由于不计受弯直杆的轴向变形,并且假设弯曲变形是微小的,即认为直杆在受弯前后其投影长度保持不变。由于在确定结点线位移数目时,不计及杆件的轴向变形和弯曲变形,因此,可以先把所有的刚性结点和固定支座全部改成铰接,使结构变成一个铰接体系。结构基本未知量的总数等于结点的角位移数和线位移数之和。......

2023-08-30

激光位移传感器的光束直径很小,能有效地检测出工件的高度差。图3-12电子元件插入高度判别3)玻璃厚度测定利用超声波位移传感器可测定玻璃等透明物体的厚度。......

2023-06-24

由于变形,结构上各点的位置将会移动,杆件的横截面会转动,这些移动和转动称为结构的位移。同时截面A还转动了一个角度,称为截面A的角位移,用φΑ表示。此外,在计算中还将涉及另外一种位移,即相随位移。图13-2角位移一般情况下,结构的线位移、角位移或者相对位移,与结构原来的几何尺寸相比都是极其微小的。为方便计,我们将以上线位移、角位移及相对位移统称为广义位移。......

2023-06-16

静定结构在支座移动时,只发生刚体位移,不产生内力和变形。这种位移可通过几何关系求得,也可应用单位力法进行计算。在式中,乘积的正负号规定为:当虚拟状态的支座反力与实际支座位移的方向一致时取正号,相反时取负号。 刚架的支座位移如图 5-19所示,试求 A 点的水平位移 ΔAx和 C 点左右截面的相对转角位移 θCC。......

2023-08-30

相关推荐