与普通电气设备相比,汽车电气设备具有以下特点。目前,汽车上普遍采用12 V 电源,重型柴油机多采用24 V 电源。随着汽车上电气设备的增多,电气负荷越来越大,要求汽车采用能量大、体积小的电源。目前,已有汽车公司在研究使用36 V、42 V 新型电源的课题。......

2023-08-27

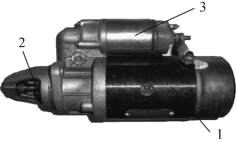

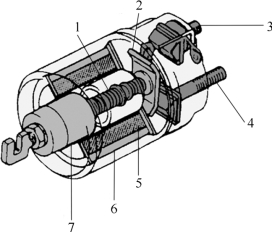

起动机(俗称“马达”)通常由直流电动机、传动机构和控制装置三部分组成,如图2-2所示。

图2-2 起动机的结构

1—直流电动机;2—传动机构;3—控制装置

直流电动机:将电能转换为机械能的装置,其功用是产生发动机起动时所必需的电磁转矩。

传动机构:由单向离合器与驱动齿轮、拨叉等组成。其作用是在起动发动机时,使驱动齿轮与飞轮齿圈啮合,将起动机的转矩传递给发动机曲轴;在发动机起动后又能使驱动齿轮与飞轮自动脱离,在脱离的过程中,发动机飞轮反拖驱动齿轮,单向离合器使其形成空转,避免了飞轮带动起动机轴旋转。

控制装置:主要是指起动机的电磁开关,用来接通或断开电动机与蓄电池之间的电路。

1.直流电动机

直流电动机是将电能转化为机械能的装置,其功用是将蓄电池输入的电能转换为机械能,产生发动机起动时所需要的电磁转矩。

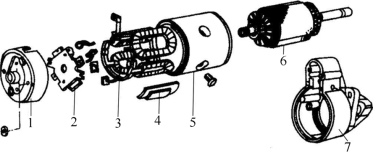

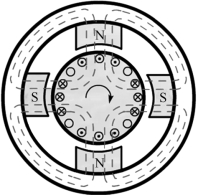

直流电动机主要由电枢(转子)、磁极(定子)、换向器和电刷等主要部件构成,如图2-3所示。

图2-3 直流电动机的结构

1—前端盖;2—电刷和电刷架;3—磁场绕组;4—磁极铁芯;5—机壳;6—电枢;7—后端盖

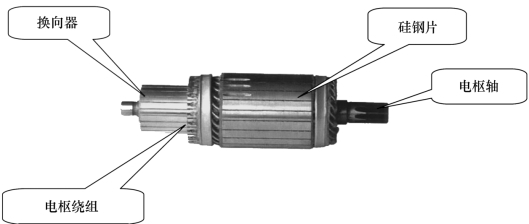

(1)电枢。

电枢是直流电动机的转动部分,又称转子,其作用是产生电磁转矩。它主要由铁芯、电枢绕组、电枢轴和换向器组成,如图2-4所示。

铁芯由硅钢片叠压而成,内以花键固装在电枢轴上。铁芯外围均匀排列绕线线槽,用以放置电枢绕组。为了获得足够大的转矩,通过电枢绕组的电流较大(汽油机为200 ~600 A,柴油机可达1 000 A),因此,电枢绕组采用较粗的矩形裸铜漆包线绕制而成。在铁芯线槽口两侧,用轧纹将电枢绕组挤紧以免转子做高速旋转时由于惯性作用而将绕组甩出。转子绕组的端头均匀地焊在换向片上。为防止绕组短路,在铜线与铜线之间及铜线与铁芯之间用性能良好的绝缘纸隔开。

图2-4 电枢的结构

(2)磁极。

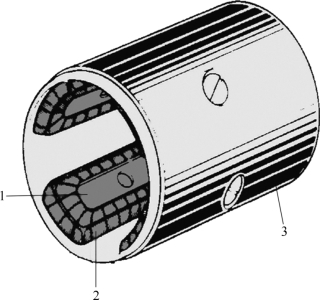

磁极又称定子,其功用是产生磁场。它主要由励磁线圈、磁极铁芯和外壳组成,如图2-5所示。

磁极用低碳钢制成极掌形状,并用埋头螺钉紧固在机壳上。磁极一般有4 个,相对交错安装在电动机的壳体内。电枢与磁极形成的磁通回路如图2-6所示,低碳钢板制成的机壳也是磁路的一部分。

图2-5 磁极的结构

1—磁极铁芯;2—励磁线圈;3—外壳

图2-6 磁通回路

励磁绕组由扁铜带(矩形截面)绕制而成,其匝数一般为6~10 匝,扁铜带之间用绝缘纸绝缘,并用白布带以半叠包扎法包好后浸上绝缘漆烘干而成。

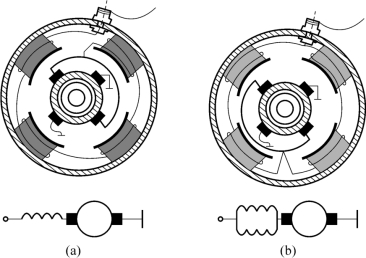

励磁绕组的4 个线圈有的是相互串联后再与电枢绕组串联(称为串联式);有的则是两两相串后再并联,然后与电枢绕组串联(称混联式),如图2-7所示。

(3)换向器。

换向器的功用是将电流引入电枢绕组,并使不同磁极下导线中的电流方向保持不变。

图2-7 励磁绕组的连接

(a)四个励磁绕组相互串联;(b)励磁绕组两两串联后并联

换向器一般由铜片和云母片叠压而成,压装于电枢轴的前端,铜片间、铜片与轴之间相互绝缘,铜片与线头采用焊锡焊接,如图2-8所示。

考虑到云母的耐磨性较好,当换向片磨损后,云母片就会凸起,影响电刷与换向片的接触。因此,有些微型汽车使用的起动机的云母片厚度低于铜片0.5 ~0.8 mm,但大多数起动机的云母片与换向片齐平即可。

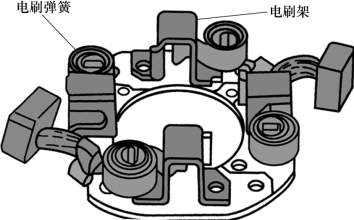

(4)端盖与电刷组件。

电刷端盖一般用浇铸或冲压法制成,盖内装有4 个电刷架、电刷及电刷弹簧,如图2-9所示。其中两个搭铁电刷利用与端盖相通的电刷架搭铁,另外两个电刷的电刷架则与端盖绝缘,绝缘电刷引线与励磁绕组的一个端头相连接。

图2-8 换向器的结构

图2-9 电刷架总成

电刷弹簧压在电刷上,其作用是保证电刷与换向器接触良好。电刷通常用铜粉(80%~90%)和石墨粉压制而成,以减小电阻并提高耐磨性。

驱动端盖上有拨叉座和驱动齿轮行程调整螺钉,还有支承拨叉的轴销孔。为了避免电枢轴弯曲变形,一些起动机中装有中间支承板。端盖及中间支承板上的轴承多用青铜石墨轴承或铁基含油轴承。轴承采用滑动式(俗称“铜套”),以承受起动机工作时的冲击性负荷。有些减速型起动机采用球轴承。

两端盖与机壳靠两个较长的穿心连接螺栓将起动机组装成一个整体。端盖与机壳间的接合面上一般制有安装记号。

2.传动机构

传动机构的作用:发动机起动过程中,使起动机的驱动齿轮与发动机飞轮齿圈相啮合,将直流电动机产生的转矩传递给发动机飞轮齿圈,发动机曲轴转动;发动机起动后,飞轮齿圈与驱动齿轮自动脱离啮合。

传动机构一般由驱动齿轮、单向离合器、拨叉、啮合弹簧等组成。单向离合器有滚柱式、摩擦片式、弹簧式等几种类型。

滚柱式单向离合器是比较常用的,下面就以滚柱式单向离合器为例,介绍其结构和工作原理。

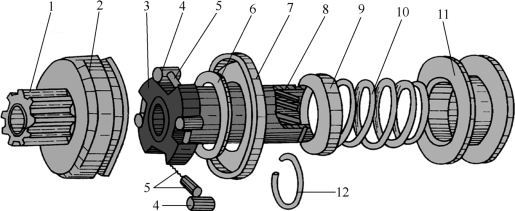

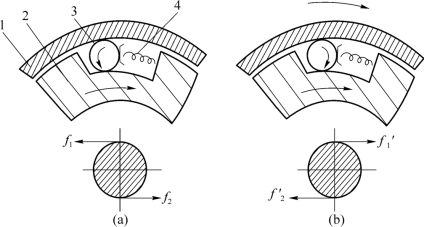

如图2-10所示,滚柱式单向离合器的驱动齿轮与外壳制成一体,外壳内装有十字块及4 套滚柱、压帽和弹簧。十字块与花键套筒固连,与外壳相互扣合密封。

图2-10 滚柱式单向离合器

1—驱动齿轮;2—外壳;3—十字块;4—滚柱;5—压帽及弹簧;6—垫圈;7—护盖;8—花键套筒;9—弹簧座;10—啮合弹簧;11—拨环;12—卡簧

花键套筒的外面装有啮合弹簧及衬圈,末端安装着拨环与卡圈。整个离合器总成套装在电动机轴的花键部位,可做轴向移动和随轴转动。在外壳与十字块之间,形成4 个宽窄不等的楔形槽,槽内分别装有一套滚柱、压帽及弹簧。滚柱的直径略大于楔形槽窄端、略小于楔形槽的宽端。

传动机构的工作过程如下:

发动机起动时,经拨叉将离合器沿花键推出,驱动齿轮啮入发动机飞轮齿圈。起动机电枢的转矩经套筒带动十字块旋转,滚柱滚入楔形槽窄端,将十字块与外壳卡紧,于是电动机电枢的转矩可由十字块经外壳传递给驱动齿轮,从而达到驱动发动机飞轮齿圈旋转、起动发动机的目的,如图2-11(a)所示。

发动机起动后,飞轮齿圈的转速会高于驱动齿轮,从而带动驱动齿轮旋转,当转速超过电枢转速时,滚柱滚入宽端,外壳与十字块之间不能传递力矩,发动机的力矩就不会传递至起动机,从而防止电枢超速飞散的危险,如图2-11(b)所示。

起动完毕,由于拨叉、回位弹簧的作用,经拨环使离合器退回,驱动齿轮脱离飞轮齿圈。

图2-11 滚柱的受力及作用示意图

(a)起动时;(b)起动后

1—外壳;2—十字块;3—滚柱;4—压帽及弹簧

3.控制装置

起动机的控制装置主要用来接通或断开电动机与蓄电池之间的电路,控制驱动齿轮与飞轮齿圈的啮合和分离。在现代汽车上,起动机的控制装置均采用电磁式控制方式,主要是利用电磁开关的电磁力操纵拨叉,使驱动齿轮与飞轮啮合或分离。

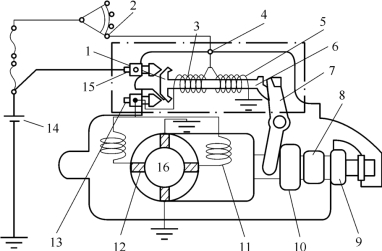

图2-12所示为电磁开关的结构。电磁开关主要由吸引线圈、保持线圈、回位弹簧、活动铁芯、接触片等组成。端子30 直接接电源,端子50 接点火开关起动挡,端子C 接电动机。保持线圈一端接端子50,另一端接壳体搭铁;吸引线圈一端接端子50,另一端接端子C。

电磁开关的工作过程如图2-13所示。

图2-12 电磁开关的结构

1—回位弹簧;2—接触片;3—端子30;4—端子C;5—吸引线圈;6—保持线圈;7—活动铁芯

图2-13 电磁开关工作过程

1—导电盘;2—点火开关起动挡;3—吸引线圈;4—端子50;5—保持线圈;6—铁芯;7—拨叉;8—单向离合器;9—驱动齿轮;10—拨环;11—励磁线圈;12—电刷;13—端子C;14—蓄电池;15—端子30;16—电枢

当起动电路接通后,保持线圈的电流经端子50 进入,通过线圈后直接搭铁;吸引线圈的电流也经端子50 进入,通过线圈后经端子C 进入电动机的励磁线圈和电枢后搭铁。两线圈通电后产生较强的电磁力,克服回位弹簧弹力使活动铁芯移动,一方面通过拨叉带动驱动齿轮移向飞轮齿圈并与之啮合,另一方面推动接触片移向端子30 和C 的触点,在驱动齿轮与飞轮齿圈进入啮合后,接触片将两个主触点接通,使电动机通电运转。在驱动齿轮进入啮合之前,由于经过吸引线圈的电流经过了电动机,所以电动机在此电流的作用下会产生缓慢旋转,以便驱动齿轮与飞轮齿圈进入啮合。两个主接线柱触点接通之后,蓄电池的电流直接通过主触点和接触片进入电动机,使电动机进入正常运转,此时通过吸引线圈的电路被短路,因此,吸引线圈中无电流通过,主触点接通的位置靠保持线圈来保持。发动机起动后,切断起动电路,保持线圈断电,在弹簧的作用下,活动铁芯回位,切断了电动机的电路,同时也使驱动齿轮与飞轮齿圈脱离啮合。

2-1 起动机的构造

2-2 起动机的工作过程

2-3 起动机的原理

4.起动机的类型

5.起动机的型号

2-4 起动机的分类及型号

有关汽车电气设备结构与拆装的文章

与普通电气设备相比,汽车电气设备具有以下特点。目前,汽车上普遍采用12 V 电源,重型柴油机多采用24 V 电源。随着汽车上电气设备的增多,电气负荷越来越大,要求汽车采用能量大、体积小的电源。目前,已有汽车公司在研究使用36 V、42 V 新型电源的课题。......

2023-08-27

电力起动机简称为起动机,它由直流电动机、传动机构、控制机构等组成。为此,起动机的传动机构中必须具有超速保护装置。起动机的控制机构 起动机的控制机构也称为操纵机构,它的作用是控制起动机主电路的通、断和驱动齿轮的移出和退回。起动机的控制机构为电磁操纵式。传统的起动机的结构如图214所示。......

2023-09-22

碰撞约60 ms 后,驾驶员头部及身体上部压向气囊,气囊背面的排气孔在气体和人体压力作用下排气,利用排气节流作用吸收人体与气囊之间弹性碰撞产生的动能。碰撞约110 ms 后,大部分气体已从气囊逸出,驾驶员身体上部回到座椅靠背上,恢复汽车前方的视野。由此可见,在安全气囊系统动作过程中,气囊动作时间极短。8-2车辆碰撞后安全气囊打开过程......

2023-08-27

汽车电气设备主要经历了三个迅速发展的阶段。在汽车发展的最初阶段,汽车上除点火系统以外几乎没有电气设备。汽车电气设备的第二个迅速发展阶段是20 世纪60年代初至70年代末,其主要特征是电子装置代替机械部件。汽车电气设备的发展极大地提高了汽车的动力性、经济性、安全性、可靠性和舒适性,降低了排放水平,给人类带来了巨大的经济效益和社会效益。......

2023-08-27

如图9-6所示,MOST 总线是一种同步网络,网络中所有时钟均工作于正常状态,具有相同的长期频率准确度。MOST 总线受到德国汽车制造商和供应商的支持,主要包括宝马、戴姆勒克莱斯勒等公司。MOST 网络允许采用多种拓扑结构,包括星形和环形。MOST 节点在通电时的默认状态是直通,即进入的数据从接收器直接传送至发射器,以保持环路的畅通。......

2023-08-27

LIN 总线是一种低成本的串行数据网络,适用于汽车中如车门、转向器、座椅、空调、照明灯等的控制。LIN 总线多用于不需要CAN 总线的宽带和多功能的场合,从而使其成本大大节省。LIN 总线技术规范中,除定义基本协议和物理层外,还定义了开发工具和应用软件接口。通常一个LIN 网络上节点数目小于12 个,共有64 个标识符。......

2023-08-27

如图7-1所示,汽车防盗系统一般由报警调置/解除装置、传感器、防盗电控单元、报警装置、防止发动机起动和汽车移动装置等组成。当汽车防盗报警系统起动时,设在车内可见位置的工作显示灯工作,以保证防盗报警系统正确无误地开始工作,且对小偷也是一种心理威慑。图7-2防盗电控单元的功能4.报警装置防盗系统报警的方法通常采用喇叭鸣叫和灯光闪烁的方式,也有采用专用喇叭与普通喇叭进行组合的报警方法。......

2023-08-27

现代汽车电气设备的种类和数量很多,但总的来说,可以分为三大部分,即电源、用电设备和全车电路及配电装置。车用辅助电气设备有日益增多的趋势,主要向舒适、娱乐、保障安全等方面发展。一般车辆的豪华程度越高,辅助电气设备就越多。因此,本教材重点涉及传统汽车电气设备中的电子控制装置及电路,不涉及诸如电控燃油喷射、电子点火系统、电控自动变速器、制动防抱死系统等,这些微机控制系统将在发动机和底盘的教材中予以介绍。......

2023-08-27

相关推荐