采用分子混沌假设,并认为颗粒之间以二体碰撞为主。上述本构关系式由Gidaspow 针对气固两相流率先提出,在气固两相流模拟中获得了较广泛的应用。因此,上述本构关系严格地说,仅适用于速度梯度较小、颗粒近乎弹性的颗粒流。......

2025-09-29

与没有地下电厂情况下的试验结果相比,本次30+2年~70+6年系列试验的大坝坝前河段的流态变化有如下特征:

(1)70+6年末地下电厂发电流量经过坝前,造成了大坝坝前弯道环流流态的形成。

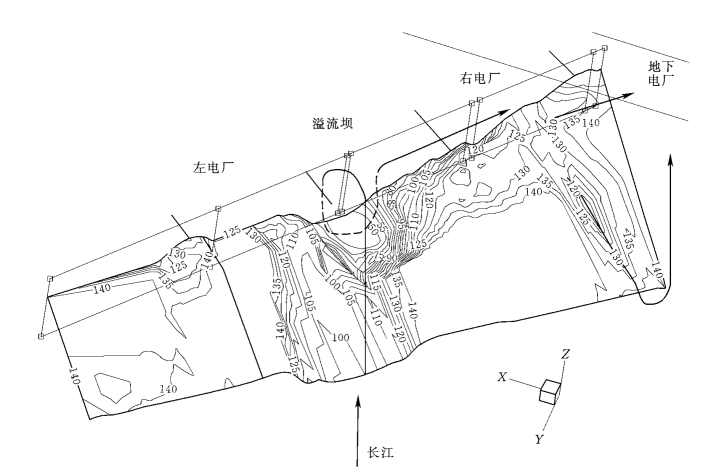

图4-20 70+6年地形和56700m3/s流量下的坝前流态示意图

(2)右侧边滩发育过程中,地下电厂发电流量的流路逐渐萎缩,70+6年末成为右侧边滩上的一条串沟。(https://www.chuimin.cn)

(3)流向右电厂的水流分流后,绕过偏崖子山到达地下电厂正面,增大了右电厂前的横向流速,可达1.5m/s。

在30+2年末坝区淤积地形上,地下电厂发电流量的流动路径可通过凤凰山嘴至偏岩子山之间的广阔水域到达地下电厂正面,不能确定单一的流路位置。40+2年~50+4年期间,通往地下电厂的水流开始集中,流路缩窄,并随滩面的淤高逐渐变浅,成为串沟,其过流能力较小。右电厂前的水流随之成为地下电厂发电流量的主要来源。河势发展的结果使坝前溢洪道处形成了明显的弯道环流流态,系列年试验后期坝前流态趋于紊乱,并有局部深冲坑形成。

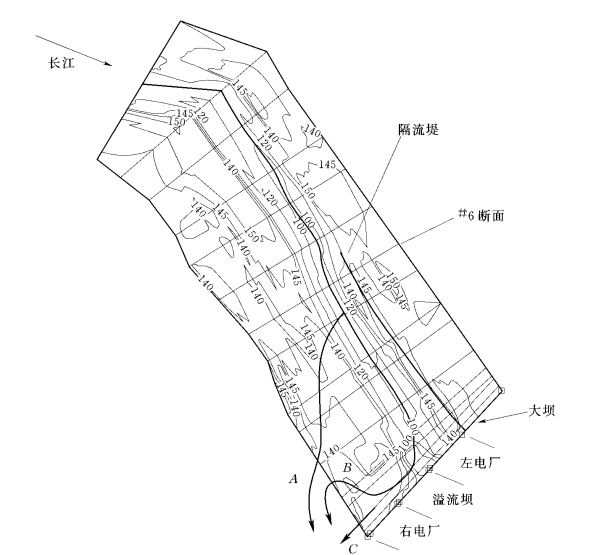

70+6 年末坝区淤积地形的右侧边滩高程已经超过145m,因此在35000m3/s和45000m3/s流量级下大坝上游右侧有部分滩面出露。模型5断面至大坝前的大江主流最大流速在35000m3/s、45000m3/s、56700m3/s三个流量级下,分别是1.4m/s、3.2m/s、4.3m/s。抵达坝前后右转90°,横向流过右电厂前,横向流速约1.5m 左右。右边滩上过水通道已经萎缩,流量较小,其平均流速约为0.5m/s。在没有地下电厂情况下,右电厂前即已存在较严重的横向水流。由于地下电厂的运行对坝前河势的影响,在70+6年末的冲淤平衡地形上,流态将进一步恶化,横向水流强度增大,伴有弯道环流现象。在30+2年淤积地形上,地下电厂水流主要来自连通道和地下电厂正面(图4-21中A、C 两条流路),其中上游主流直接来流 (A)占主要地位。右边滩淤积抬高后,正面来流流路的过流断面逐渐萎缩,演变成边滩上的串沟后与主流在模型5断面相交。在50+4年时,此流路基本淤塞。在70+6年淤积地形上,地下电厂正面来流绝大部分是来自坝前的主流(图4-21中线路B)。此时地下电厂的6台机组发电流量(5400m3/s)能够得到保证。按表面流速及过流面积估算,B、C 两个流路的流量各占地下电厂发电流量 (5400m3/s)的40%和50%,另有10%流量来自萎缩后的流路A。

图4-21 发电流量进入地下电厂的路线示意图(等高线所示为70+6年淤积地形)

相关文章

采用分子混沌假设,并认为颗粒之间以二体碰撞为主。上述本构关系式由Gidaspow 针对气固两相流率先提出,在气固两相流模拟中获得了较广泛的应用。因此,上述本构关系严格地说,仅适用于速度梯度较小、颗粒近乎弹性的颗粒流。......

2025-09-29

快速颗粒流是层移质运动和水石流的概化模型,是高含沙水流运动的一种极端情形。这些水沙两相之间的复杂作用不仅影响着泥沙颗粒的运动特征,还可能影响到泥沙颗粒的应力应变本构关系。同时,也有研究人员用快速颗粒流理论的成果分析高含沙水流的运动特征。本节从颗粒流理论的经典方法出发,分析快速颗粒流理论在高含沙水流运动中的适用条件。因此,本节分析液相水流所直接影响的颗粒相脉动量的本构关系。......

2025-09-29

对于干旱地区,年径流量与年降水量之间的关系不太密切,难以利用这个关系来展延年径流量系列。当设计站的实测年径流量系列过短,不足以建立年降水量与年径流量的相关关系时,也可用月降水量与月径流量之间的关系来展延月、年径流量系列。可以使月降雨量和月径流量之间的关系得到改善。有了经插补延长的年径流量系列,就可进行频率计算和年内分配计算,计算方法与有长期实测资料的完全相同。......

2025-09-29

在服装与文化影响力关系研究领域,李超德教授在2007年深圳设计论坛中提出了“探讨中国设计话语权问题的核心是文化影响力”的观点;并于2008年“国际现代设计专家论坛”的《中国设计话语权与设计教育》、2009年“服装教育创新高层论坛”的《中国制造正在走向中国设计》、2009年“金融危机下纺织服装产业发展战略高峰论坛”的《中国设计话语权的核心是文化影响力》发言中对服装与文化影响力间的作用关系做过精辟论述。......

2025-09-29

本章从物质循环和全生命周期的角度,借助物质流分析方法,提出了建筑物质循环系统的清洁性测度方法。物质流分析方法是一种分析经济生产活动全过程的静态分析工具。20世纪七八十年代,随着物质平衡、工业代谢等相关理论的开发和完善,推动了物质流分析方法在整个经济系统中的广泛应用。物质流分析中三大基础指标是输入指标、消耗指标、输出指标。物质输入指标是物质流分析中最为重要的指标。......

2025-09-29

相关推荐