第一章前人进行的相关研究对流动壁垒问题的研究与企业的进入、退出是分不开的。也就是说,潜在进入者被假定在在位者对特定产量的承诺下采取行动,而原有厂商则调整自己的产量水平和相应的价格,从而消除导致新厂商进入的诱因。......

2023-12-05

第五章 从无序竞争到正常流动——实证分析对我们的启示

策略群组的概念暗示我们:除了集中以外,某种程度的合理的横向战略组合对于合谋、默契或其他合作都是必要的,对于增加利润也是必要的。

第四章的实证结果也表明,策略群组对企业行为(或绩效)的影响超乎企业和产业之上,同一策略群组中的成员彼此之间的相互影响作用比不同策略群组之间的影响为甚。为了获得长期竞争优势,企业并不一定需要独特的资源和行为(RBV的基本观点),而是需要考虑其战略定位或资源分配的战略,这为我国的企业和政府提供了一定的启示。

第一节 对企业的启示:在流动中寻找自己的定位

大前研一认为:“经营战略就是如何实现竞争优势。如果没有竞争对手,就没有必要制定战略。制定战略的唯一目的是使公司尽可能有效地比竞争对手占有持久的优势。因此,公司战略就是以最有效的方式努力提高公司对于他的竞争对手的实力”(1986,第26页)。

企业的流动就是一个不断地改变其定位,以提高自己相对于竞争对手实力的过程。只有分析清楚自身的优势、劣势,了解自己面临的竞争情况,给自己的企业一个好的定位,并使对手不易模仿,才能保证企业获得好的绩效。而所有这些完全取决于经理人员的决策,因为企业差异既表现在产业层,也表现在策略群组层,对企业绩效影响的关键在于经理人员为企业在产业及策略群组中的定位能力。

一、现阶段我国企业流动的可能性

无论是优势企业还是劣势企业,流动壁垒过高都极容易导致产业内部的无序竞争。与其在原有的群组或产业中苦苦挣扎,还不如及时退出,向其他产业或群组转移,寻找新的出路。

种种迹象表明,现阶段是我国企业流动的大好时机。一方面,不同产业间、同一产业内部不同策略群组之间的利润率水平差异很大,劣势企业有流动动机;另一方面,我国企业面临的外部环境为企业的流动提供了机会。目前,有利于企业流动的因素主要有:

(一)行业集中度水平很低,主导企业的地位不牢

目前,我国产业的集中度水平都不是很高,可以说不少产业仍然处于高速发展的成长期,这为企业的流动提出了良好的机会。

无论是采用前4位和前8位集中率指标还是赫芬达尔指数和熵指数,分析结果都表明,目前中国绝大多数制造业行业的集中度都非常低,许多行业都属于典型的“原子型”市场结构(魏后凯,2001)。与美国的比较可参见表5-1。

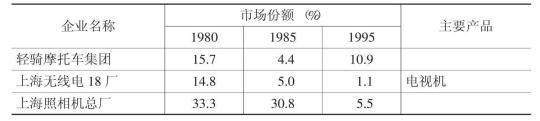

由表5-1的比较可知,我国大部分产业的集中度水平仍然很低,特别是与一些发达国家相比较,67%的原子型产业为企业的流动提供了良好的机会,而且中国各产业的高速增长刺激了企业的流动。有数据表明,我国占主导地位的企业往往不能长久,表5-2对此进行了说明。

(二)新技术的发展

当前正是新技术爆炸性发展的时代,我国企业也不可避免地受到新技术发展的冲击,而每一次技术进步都给行业内的企业提供了一个很好的流动机会。

如电视机行业的技术发展就十分迅速,在短短10年的时间里,电视技术从黑白电视技术发展到彩电技术,从球面管彩电发展到纯平彩电技术、液晶显示、背投等。我国不少电视机企业的进入和发展与技术的发展是分不开的,TCL、创维、海尔进入彩电业就是很好的证明。

表5-1 中国与美国制造业集中度比较[1]

注:中国制造业集中率是按照销售额计算,共包括521个小行业(即四位数行业),其数据来源于1995年第三次全国工业普查光盘资料。

美国制造业集中率是按照增加值计算,共包括456个四位数行业,其数据来源于USCensus Bureau:Concentration Ratios in Manufacturing(1992Census of Manufactures Report,MC92-S-2)中各行业数据。

资料来源:根据魏后凯(2001)有关数据整理。

表5-2 中国2 0世纪8 0年代初支配性企业市场份额的变化

续表

TCL是与大屏幕彩电同步发展起来的,它是最早推出大屏幕彩电的厂家之一,近几年大屏幕彩电渐渐成为市场销售热点,成为市场新宠,进入较早的TCL也大获其利,得到了飞速的发展。在1996年彩电市场硝烟四起的竞争中,TCL坚强地接受了这一次考验,市场份额继续扩大,达到4.6%,排名也大幅度提高:1995年,TCL才首次挤进前十名,1996年即冲至第六,直逼前五名,气势过人。海尔也正是借1997年底“数码彩电”的热潮进入彩电业,投产仅3年的时间,产销量就超过了100万台。

(三)优势企业主动设置壁垒的很少

实证结果发现,我国企业目前面临的壁垒主要是以政府为主体,缺乏类似国外大型企业的所采取的有效阻隔对手进入的措施。其原因有三个方面:

(1)在位企业对潜在流动者和潜在进入者的威胁估计不足。长期以来,我国经济一直处于短缺状态,以至于市场上的企业对整个市场的容量大小、行业的供给能力等认识不足,更没有考虑到新进入者可能对自己造成的威胁。

(2)我国企业缺乏阻隔对手进入的动力。因为进入阻隔行为是一种公共产品,任何一家在位企业实施的进入阻隔行为对所有的企业都是有利的,而最终的进入阻隔策略发生的成本、费用却只能由实施的企业承担。而在目前的国内市场上,主导企业的市场占有率很低,没有处于绝对领导地位的企业,在位企业没有阻隔潜在对手进入的动机。

(3)缺少有效的阻止对手进入的手段。阻止对手进入的手段主要分为价格与非价格两大类,我国企业最常用的手段就是价格手段。但是,随着我国法制的逐渐健全,企业阻隔对手进入的许多策略行为都被界定为是违法的,如价格联盟等。

在位企业大多缺少核心竞争能力,进入阻隔策略乏力,实证研究中的两个行业都存在这样的问题,如我国企业不能自主开发彩电无“芯”——彩电生产的关键技术(中频解码芯片、超大屏幕彩管和超薄平面显像管),全部需要进口;而啤酒行业的大麦(即投入要素)主要依靠进口[2]。

(四)优势群组和劣势群组的企业都可能流动

流动壁垒是一个相对的概念,它仅仅对某些特定的群组有保护作用,这种保护导致不同策略群组之间的利润存在着持续的差距。任何一个策略群组都不同程度地带有由自身所独有的技术与资源以及在竞争中所采取的策略所决定的流动壁垒,而这些技术或资源等会随着时间环境的变化而变化,所以策略群组(或策略群组中的企业)的优势也只能是暂时的。

流动壁垒的存在使得企业(无论是优势企业还是劣势企业)无法顺利流动,而且流动壁垒往往是不对称的。一般说来,企业主动设置的策略性壁垒往往是劣势企业无法对付优势企业,而优势企业容易对付劣势企业。以政府为主体的政策性壁垒则往往是针对优势企业,保护劣势企业,如行业垄断、地方保护主义等。

从这个意义上来说,无论是优势企业还是劣势企业都有流动的可能,流动是企业提高竞争能力的必要途径。不过,相对而言,优势企业向劣势企业所在群组的流动比较容易,而劣势企业进入优势企业所在群组则十分困难。这一方面是因为优势企业之所以具有竞争优势,其原因是复杂的,劣势企业无法进行有效的模仿;另一方面是因为优势企业往往会凭借其资源等优势主动设置各种壁垒阻隔劣势企业的进入,所以对优势企业而言,更重要的是如何采取措施阻隔劣势企业的进入,而劣势企业则更多地考虑如何突破优势企业设置的种种壁垒。

故在后面的论述中,作者没有讨论优势企业如何突破壁垒,也没有考虑劣势企业为了生存发展如何主动设置壁垒的问题,事实上,两类企业所采取的措施具有一定的相通之处。

当然,并不是所有具有流动志愿的企业都能正常流动,特别是那些在自己所属群组中处于劣势地位的企业。对于这些企业,作者建议,不妨采取日本学者大前研一的“归零法则”对其整体战略组合进行重新定位与整合,为以后的流动打下基础。“归零法则”是大前研一的调查研究成果和理论精华,他曾对300家企业进行调查,发现:任何一个处于落后、弱势、负数状态的企业,欲进入良性发展状态,第一步都不是进攻而是自我调整,消除一切负面因素,遏止其负增长趋势,认清潜在优势后才能开始转守为攻。在被调查的300家企业中有50家企业反攻未成,大多是急于求成所致,所以大前研一建议从“归零”开始求发展。

二、在位企业——发挥优势,主动设置流动壁垒

在一个明显存在策略群组的产业里,在位企业比潜在的流动者和进入者具有更大的优势。前面已经提到,在位企业一方面应该充分利用各种流动壁垒,为自己谋求持续的竞争优势;另一方面,还应该清醒地认识到各种流动壁垒因素会随着时间而变化,如果一味地坚持过去的成功经验,迟早会被外部环境所淘汰。

从我国目前的情况来看,企业流动时所遭遇的壁垒主要来自于制度和产业结构方面。随着外部环境的变化,制度性壁垒会逐渐降低,在位企业用来维持自身优势的壁垒更多来自于企业采取的策略性行为。事实上,外部环境和企业的先占优势为在位企业设置壁垒提供了可能,针对我国企业的特殊情况,作者认为:

(一)培育核心竞争力是设置壁垒的关键

我国企业在设置流动壁垒的过程存在的一个重大问题就是:手段单调,竞争乏力。为了弥补这一缺陷,企业必须培育其核心竞争力,这也是在位企业设置流动壁垒的关键。

根据资源理论的观点,可持续竞争优势是来源于企业的核心能力,公司的发展方向应该是建立在对其核心能力的分析的基础之上,即首先分析企业的核心能力所在,然后评价由于市场机会而产生的潜在利润,再制定、实施相应的策略。

核心竞争能力通常被定义为:“组织中的积累性学识,特别是善于如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识”(C.K.Prahald和Gary Hamel,1990)。企业的核心竞争能力具有“低的被占用性、低的可转移性、低的可复制性和高的耐久性”等特点,这对于在位企业维持自身优势有着非常积极的作用。

(二)“优出”是在位企业流动的一种重要类型

竞争就是一个优胜劣汰的机制,但是,到目前为止,人们似乎过多地关心应该有多少企业进入某一产业(为了控制进入企业的数量,政府还对不少行业实行进入管制),却忽略了在位企业有没有健全的退出机制。

企业退出的一个重要方面就是“劣汰”,这是实现“优胜”的必由之路,对在位企业无疑是很重要的。但是,国外企业的成功经验告诉我们,优势企业勇于“优出”——急流勇退、尽快转型,也是退出的一种重要形式。与“劣汰”相比,“优出”是双赢[3]。“优出”不仅仅对于行业和企业有好处,而且对于一个国家增强竞争力也大有裨益。最优秀的企业能够一直在最前沿的领域,企业无疑会赚到高于社会平均利润率的高利润,会越来越强大,而且在这些领域,这个国家的竞争力也会加强。

“优出”的企业必须对产业具有深刻的洞察力,因为它不是以现有资源为基础,而是先构思未来的产业愿景,再设计一条通向美好愿景的道路。“优出”的实质是优势企业从一个占优的领域转移到另一个更优的领域,如果准备不充分或时机把握不好,这种流动带来的损失将十分惨重。优势企业也不应该被自己过去的胜利所迷惑,因为随着时间的推移,环境发生变化,企业原来的优势可能变为劣势。优势企业必须不断地进行创新以适应外部环境的变化,而创新本身就是一种“创造性的毁灭(Constructive destroy)”的过程,只有不断摧毁自己原有的优势才能建立新优势。

三、劣势企业——巧借外势,突破壁垒

劣势企业在流动之前的一个重要选择就是加入哪个策略群组的问题,其根本目的就是以最低的进入成本为代价来获取最佳的利润。劣势企业既可以改善公司所在群组的结构或本公司在该集团中的地位,也可以加入一个处境更佳的其他策略群组,甚至建立一个全新的策略群组,即重新进行战略定位。

战略制定的最广义内容是使公司的强项和弱项,特别是其杰出的能力与环境提供的机遇与风险相匹配(波特,1980)。在策略群组中的公司的强项主要表现为:建立流动壁垒保护其策略群组的诸多因素;增强该群组与供方、买方讨价还价能力的诸因素;避免该群组与其他公司间的争端的诸多因素;相对于其策略群组有着较大的规模;以比其他公司更低的成本进入其策略群组的诸因素;相对其竞争对手有强大的贯彻执行既定战略的能力;具有使公司克服流动壁垒进入更理想的策略群组中的资源与技能。

上述强项与弱项可以划分为两类:结构性与执行性。结构性是基于产业结构的基础特征,如流动壁垒、相对讨价还价能力的决定要素等,这些因素相对稳定并难以克服;执行性是基于公司执行战略之能力的不同,是以人员和管理能力为基础。这方面的因素可能是短暂的,尽管并非一定如此。

为了使自身的优势与外部环境提供的机遇相匹配,以突破在位企业设置的种种壁垒,不同的潜在成长(流动)企业会采取不同的策略。一般说来,潜在的流动企业所能采取的策略要考虑以下几个因素:

(1)早期的策略选择。早期进入产业的企业往往存在着相当大的不确定性,由于不同企业对产业的判断不同,导致企业之间的策略选择不同。因为产业特性的差异,有的产业不能容忍某些策略,以至于部分企业在早期就被淘汰;而有的产业允许企业采取不同的策略,于是这些企业早期的不同策略选择把企业归入了不同的子产业或子市场,影响着企业的进一步经营,甚至决定了企业未来的发展方向。所以为了保证自己的顺利成长发展,企业在进入初期就必须预见到未来可能发生的情况,为自己留有一定的余地。

(2)成长阶段。产业的早期试验者的成功会吸引大量其他企业在成长期的进入。由于市场竞争相当激烈,行业标准也不确定,不存在占有领导地位的企业,于是各企业各使招法,大显神通,企图能在成长阶段脱颖而出。相对而言,这一阶段会给企业提供许多机会,这也是企业在不同市场之间、不同子产业之间进行流动的大好时机。一旦产业发展到了成熟期,企业的市场份额就相对稳定,而且少数企业往往占有大部分的市场份额。

(3)外部环境的重大变化。外部环境的重大变化为企业的流动提供了一个很好的机会,无论环境是变好还是变坏,都会导致新的策略群组的形成。可以预期,当产业面临的外部环境恶化时,那些在环境变化之前已经形成的生产能力不可能很快被淘汰,这时能够获利的只能是那些反应迅速的企业。比如,20世纪70年代的石油危机为日本汽车进入美国市场提供了良好机会就是极好的佐证。同样地,一旦整体形势变好,而企业没有即时抓住机会,也等于把自己的市场拱手让给竞争对手。

事实上,任何一个企业都有自己应付外部环境变化的策略,而这些不同的策略必然会影响着彼此之间未来的相对市场地位。有些群组和企业利用这些机会巩固自己的地位,也有大量的企业在这些变化中沦陷。

四、连续进入——全新进入者的最佳选择

在流动壁垒概念的作用下,进入已被细分为针对某一行业特定的厂商集团的移动,新厂商的进入不再是一次性的行动,而是为了达到预期的厂商集团而必须进行的连续跃迁过程(赵农,1999,第26页)。

作为全新的潜在进入者,进入一个产业的准确含义应该是进入产业中的某一特定目标策略群组。流动壁垒的存在导致新进入者必须认真选择从市场中何处进入和以什么途径进入。如果把一个产业当成一张有若干保护点的地图,那么新进入企业面对的问题则是:直接进入某一有吸引力的地点A,还是间接进入——先进入位置B,然后再转移到A[4]。按照波特的观点,连续进入战略可以降低克服进入目标策略群组的流动壁垒所需的总成本,也可以降低进入风险,这也是企业选择连续进入的最终目标(波特,1980,第343页)。

一个新进入企业在位置A的竞争能力可能取决于消费者信誉或生产经验的积累,通过先从位置B进入来积累这些无形的东西,可能会更有效率而且风险更小。此外,进入高利润的市场前,新进入企业必须进行大量的投入,于是通过先在吸引力低的地点进入并实施连续的小规模投入,这可能要比直接向最有利可图的地点进入的风险小得多。也就是说,采用连续进入战略,通过进入初级集团来积累知识和在产业中的品牌知名度,成本可以降低,然后这些知识和品牌知名度便可免费用于向最终目标集团的移动。在这种方式中,管理才能以更易计量的方法得到开发。现有企业对进入的反应也会被这种连续战略所调和。

连续进入战略还可以降低进入风险。如果潜在进入者在最初进入中失败了,它可以省去继续深入的成本;如果它要马上进入最终目标集团,它就必须要把它所有的筹码摆在桌面上。连续进入还允许企业为进行连续的地位转移积累资金,而若立即需要全部资金的话,企业可能不得不支付高昂的价格。此外,企业可对进入某一策略群组的第一步进行选择,在这一集团中,克服移动壁垒需要相对可逆的投资(工厂设施可以出售)。只有当下一步成功时,企业才试图进入一个为克服移动壁垒需要在广告、研究和开发或其他不可回收领域进行大量投资的策略群组。

对连续进入的分析可反过来为产业现有企业提供暗示:如果存在特定的安全连续进入战略,那么对移动壁垒投资以关闭这一战略的大门将会明显有益。

第二节 对政府的启示:创造有利于企业顺利流动的环境

传统产业组织和企业战略管理理论认为,企业只要选择一个好的产业或者在现有产业中比其他对手做得更好,就可以获得持续的竞争优势。而政府的作用就是消除那些妨碍企业进入某些产业,即阻止资源要素在不同产业之间流动的种种制度性壁垒。

但事实证明,即使消除了制度性壁垒也只能使企业进入那些流动壁垒比较低的策略群组,而那些流动壁垒比较高的策略群组仍然处于优势地位。企业要顺利成长或者说在不同群组之间自由流动,就必须研究政府在企业流动过程中的作用。

一、制度性流动壁垒与可竞争市场

前面的实证表明,目前阻碍我国企业流动的主要因素是制度性,这突出表现在地方保护主义、行业垄断以及政府对企业经营的直接干预、人为制造流动壁垒等方面,曾经轰动一时的“长虹囤积彩管风波”就是典型的实例。

每逢彩电销售旺季,市场上的彩管就会出现季节性紧缺,每年都有将近30%的彩管是通过走私渠道进入国内市场的。1998年初,我国政府表示将大力打击走私,那时当年的彩管进口配额已经确定完毕,于是倪润峰决定大规模采购、囤积彩管,从而“清理门户”,一举改变彩电市场上竞争企业多而杂的混乱局面。1998年7月,长虹与国内8大彩管厂签订了近乎垄断的供货协议,下半年国产76%的21英寸、63%的25英寸和绝大部分的29英寸及29英寸以上大屏幕的彩管总计300万只已被长虹持有。然而,其后态势的发展令倪润峰完全始料不及:国内另外几家彩电巨头一纸投诉直接递到了国家各有关部委。政府部门先是表示“不干涉企业行为”,而后又开闸放水增加了进口彩管的配额。长虹的彩管垄断计划正式宣告破产,于是一个极可能使彩电市场按照市场规则重新洗牌的机会就这样擦肩而过了[5]。

或许政府部门人士认为长虹囤积彩管的行为不利于彩电业的竞争,而传统的反托拉斯政策认为“竞争”是合理的政策目标。但是海和莫瑞斯主张,在一个竞争市场上,企业不应成为政策干预的目标,即使企业的市场行为看起来是非竞争性的(A.Hay和J.Morris,1991,第1049页)。他们举例说,在竞争市场上,一个或多个企业开始对销售强加某些条件(如垂直限制),除非一些顾客认为这种做法对他们有利,否则这种做法不太可能持久。因为这种做法对企业是不利的,其他企业“无条件”地提供商品或服务很可能夺取他们的市场份额。只有在垄断情况下,供给者很少时,某些类似的销售政策才能长久。

因此,完全可以说,政府的作用就在于提供一个可竞争的环境。事实上,自从鲍莫尔1981年首次提出可竞争市场理论(Contestable Marketing Theory)[6]以后,这一理论就引起了学术界的广泛争论,也对政府管制体制改革产生了相当大的影响。

可竞争市场理论的假设条件是:

(1)进入是自由的。相对于现有企业,潜在进入者在生产技术、产品质量、成本等方面不存在劣势;没有时间滞后或进入成本,进入者可以迅速具备与任何在位企业同样的生产能力。

(2)进入是绝对的。潜在进入者能够根据现有企业的价格水平评价进入市场的盈利性,进入者可以在在位者做出任何反应前站稳脚跟,进入者推测进入后的博弈是伯川德—纳什型的,即在位者不会有价格反应,并且此推测是正确的。

(3)进入是完全可逆的。厂商可以退出市场,并弥补所有进入成本。不存在沉淀成本,故而退出是无成本的。潜在进入者能够采取“打了就跑”的策略,甚至一个短暂的赢利机会都会吸引潜在进入者进入市场参与竞争。而在价格下降到无利可图时,它们会带着已获得的利润离开市场,即它们具有快速进出市场的能力。更重要的是,它们在撤出市场时并不存在沉淀成本,所以不存在退出市场的障碍,也有人称之为进退无障碍理论(Contestability Theory)。

这些假设的含义有二:一是完全可竞争市场只能提供正常利润,因为正利润总是会吸引游移的进入者;二是不存在生产无效率,因为有效率的进入者总能挤掉无效率的在位者[7]。

根据可竞争市场理论的假设可知,来自潜在进入者的竞争压力对正在市场上的供给者的行为施加了很强的约束力,一个市场是可竞争的,就必定不存在严重的进入障碍。为了不给再进入者以赢利机会,均衡的行业格局必须具备无显著的超额利润、现有供给者之间的定价以及生产配置是有效率的等特点。

所以市场上是仅有一个垄断者还是有许多竞争活跃的厂商并不重要,因为来自潜在进入者的潜在竞争,而不是现在的供给者之间的竞争,对在位者的均衡行为能够产生有效约束(罗伯特·D.维利希,1987)。

完全可竞争市场分析的基本收获之一是,我们知道了垄断并不必然使福利受损。相反,“弱的看不见的手定理”证明,在某些条件下,可维持性和拉姆齐最优性是一致的,所以在可竞争市场的垄断均衡中,总消费者剩余和生产者剩余都能被很好地极大化(约束条件是厂商能自己维持)。

在合理地应用可竞争性理论来论证在某个特定部门干预是不合理的结论之前,必须首先说明该部门是不受进入障碍保护的,因此,潜在进入的压力真正对现有厂商行为产生约束,这就恰当地分析了有效的政府产业政策的第一阶段。仅当刻画现实产业的可竞争性条件出现时,才能够有效利用可竞争性理论的规范结论来分析潜在竞争者真正对现存厂商行为施加的压力。

可竞争市场理论指出,在近似的完全可竞争市场中,自由放任政策比通过行政手段或反托拉斯手段主动管制更能有效地保护一般公众的利益。传统观点认为,少数几个大厂商垂直兼并、横向兼并及其他的组合有形成垄断势力之嫌,在可竞争性存在时,它们都变成无害的甚至可能是更有效率的了。

另外,可竞争性理论并不认为无约束的市场能自动解决一切经济问题,也不认为所有实质上的管制和反托拉斯行动都是不应该的,都是有害的干预。

二、促进企业的顺利流动——政府的重要任务

那么,反垄断是不是政府的唯一目标呢?有学者提出了产业组织政策的二元性,如杨治曾指出:“由于产业组织中包含的马歇尔冲突,即规模经济和竞争活力相克的矛盾,因此,产业组织政策就分成促进竞争并掏垄断的政策和掏竞争的政策两类。这就是产业组织政策的二元性”(1985,第171页)。这与我国产业竞争的“二元”结构是完全相适应的。

本书的基本观点是:政府政策的重点对象在于企业有流动愿望,但是产业结构没有发生实际变动的产业。当然,应该根据具体情况进行分析,了解产业结构没有发生变动的原因是存在严重的制度性壁垒还是企业的策略性壁垒的作用,如果是后者,则完全可以任其自由发展;如果是前一种情形,则表明政府的制度性壁垒过高,这就是政府政策的重点。减少不必要的流动壁垒是企业顺利流动(成长)的前提,也有利于提高资源配置效率。

(一)理顺政企关系,真正让企业成为市场行为的主体

让企业成为真正的企业,政府做政府该做的事情。政府要恪守自己是公共服务提供者的职能,为市场经济主体的发展提供一个比较好的环境。只有政企关系理顺了,政府才会对一切微观经济主体都一视同仁,再也不会厚此薄彼。另外,税收体制也应该有所变化,因为地方保护主义在很大程度上是因为税制的关系问题。不应再像以前那样按隶属关系来收税——国属的企业税收属国家,省属的就归省里面,县市的企业就属地方所有,在新的税收体制下应该是按中央税、地方税来划分,促使地方政府减少对本地利益的关注程度,增加地方政府间的协作和合作。各地不要互相抱怨和攻击,而要经常沟通和交流,共同商议“一致对外”的策略。(www.chuimin.cn)

(二)退出援助是企业顺利流动的有力保证

为了保证产业的良性发展,政府通常会采取一定的管制策略:进入管制和价格管制等,我国政府亦是如此,但是我国缺少企业顺利退出的完美机制。江小涓认为,进入障碍和退出障碍的不对等使生产能力过剩(1996,第199页)。

为了保证企业的顺利流动,政府必须采取一定的措施,为退出企业提供合适的退出路径,这也是避免产业无序竞争的关键。

政府的退出援助政策应该区别对待,不能只要出现全行业亏损或所谓的过度竞争就进行援助,而要选择那些已经进入衰退期的产业进行退出援助。从体制转轨的角度来看,由于体制转轨各方面不同步而导致“竞争失效”,不能优胜劣汰,净资产为负、效益低下的啤酒企业不能及时退出,这是过度竞争问题的根本原因。只要为低效率的企业创造合适的退出途径,啤酒行业的进出自由度保持对称的结构,过度竞争的局面就不会持续太久。兼并也是一种退出途径,能够将过于分散的生产能力集中起来,最终实现啤酒行业的有效竞争。今后,应把消除过高的市场退出壁垒作为实现啤酒产业有效竞争的关键措施。政府不仅要坚决拆除行政性退出壁垒,而且还应注重完善生产要素市场尤其是资本市场体系和机能,减少由于市场组织的相对落后给企业退出带来的市场成本。

(三)反行政垄断是政府的一大任务

垄断可以分为行政性垄断和经济性垄断:前者是由政府的行政力量造成的,而后者则是在市场竞争过程中出现的。

就在各界人士高呼打破垄断的时候,中国的行业垄断之风却是树欲静而风不止:2001年3月,海信、春兰等国内6大空调厂家在南京宣布共同组建利益同盟,统一协调空调价格;4月,中国民航对所属民航公司下发通知,要求禁止机票打折,实行统一票价;到了6月,康佳、TCL等9家彩电企业更是不顾消费者的反对,在深圳擅自成立中国彩电企业高峰会,推出彩电最低限价措施。然而,这些变相的行业垄断终究挡不住市场经济前进的脚步,不久就在各方反对声中匆匆收场。

其实,无论是彩电行业的价格联盟、中国民航的价格控管还是限制外部竞争的地方保护行为,都只是目前我国市场垄断行为的冰山一角,并且它们的背后都有权力部门撑腰。为倡导公平竞争,目前我国正在准备出台独立的《反垄断法》。

尽管限制竞争包括进行价格合谋和价格操纵的行为,有时可能会产生一些“有利”的效果,例如使实行价格合谋的产业中的一些企业特别是弱势企业“摆脱困境”、“扭亏为盈”,但这充其量也只是短期财务效果,从根本上说却是在削弱该产业中企业的竞争力(金碚,1999b)。在相当长的时间内,反行政垄断仍是我国政府的一大艰巨任务。

(四)进一步完善反垄断、反不正当竞争法

通过健全法律制度,以立法来制止地方保护的行为。首先,要清理一批与时代发展不相适应,带有“审批经济”色彩的法律、法规。必须严格按照立法法规的规定,严肃立法工作。其次,要解决地方保护主义问题,必须尽快制定我国的反垄断法,把行政性的限制竞争行为和其他的经济性垄断行为一并做出统一规定,并成立一个具有很高权威性、独立性的反垄断执法机构,拥有对垄断性行为的调查权、搜查权、制裁权等,如《美国宪法》在第一章第九条第五款规定禁止对别的州出口来的货物征税,第六款规定有关商业活动和税收的规定不得在各州之间有偏袒。

市场经济的原则是公平竞争和自由选择。从经济学来看,公平竞争和自由选择能提高资源配置的效率,最有效地利用人力、物力、资金、资源等一切有用之物。在市场环境下,供应者之间的竞争和消费者之间的竞争通过供需均衡价格的机制,可以排除成本过高的生产者和浪费性的消费者。这就是公平、自由导致效率的最简单的描述。任何种类的保护主义或歧视性规定都违背了这两条原则,地方保护主义也不例外。

三、坚决打破地方保护主义,保证企业跨区域流动的自由

有研究表明,中国的经济改革加深了国内市场分割,省市和地区间存在严重的贸易壁垒[8]。研究人员发现,在1997年,中国消费者购买本省产品的数量是购买外省产品数量的21倍。研究还发现,1997年,跨省商品面临的贸易壁垒相当于46%的关税,这一关税水平和欧盟各国间的关税水平相当。

因此,中国加入世界贸易组织后,外资进入中国,要想在全国范围内推广产品,将面临十分严重的地方保护问题。作者认为,地方和行业保护主义是我国企业流动中面临的最大壁垒。

(一)地方保护现象令人触目惊心

地方保护主义是指政府部门滥用行政权力,对本地企业和外地企业在经济上实行差别待遇,目的是阻止外地产品进入本地市场。地方保护主义实际上是地方政府使自己的利益最大化的一种考虑,正因为如此,地方保护主义之风在全国极为盛行[9]。

我国政府一向反对进行地区封锁,也采取过大量的措施,但是收效甚微。我国《反不正当竞争法》第七条规定:政府及其所属部门不得滥用行政权力,限制外地商品进入本地市场或者本地商品流向外地市场。

汽车业也是地方政府的重点保护对象。去过中国几个汽车生产大省的人们都知道,上海、武汉、长春三地出租车用车有一个非常奇怪的现象:上海几乎都是“桑塔纳”,武汉基本都是“神龙富康”,长春以一汽“捷达”为主,这正是各地实行地方保护主义措施的结果。据悉,2000年,上海为了抵制湖北的“富康”小汽车,保护本地生产的“桑塔纳”,规定每辆“富康”车收取8万元牌照费,而“桑塔纳”可以只需缴2万元。湖北省则规定财政拨款单位购车必须购“富康”,如果购买其他品牌车辆要缴7万元“企业解困资金”。不仅如此,各地在出租用车上采取了变相的限制措施,形成了一些约定俗成的“隐性壁垒”。

在其他领域,包括对人才、资金等生产要素的流动方面,有不少地方政府都采取过或明或暗的保护措施。甚至可以说,全国各地大量出现的造假、售假等现象之所以屡禁不绝,在很大的程度上是因为地方政府的地方保护主义思想在作怪,而地方政府却把这些地方保护行为美其名曰“扶持地方经济”。

为了建立和完善全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系,禁止市场经济活动中的地区封锁行为,破除地方保护主义,维护社会主义市场经济秩序,朱基于2001年4月21日签署第303号中华人民共和国国务院令,公布了《国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》(简称《规定》),并自公布之日起施行。

《规定》指出,禁止任何单位或个人违反法律、行政法规和国务院的规定,以任何方式阻挠、干预外地产品或工程建设类服务进入本地市场,或者对阻挠、干预外地产品或服务进入本地市场的行为纵容、包庇,限制公平竞争[10]。

对那些不受保护的企业而言,地方保护导致一种“假性竞争”,保护了落后,保护的只是政府的“嫡系”部队,不能做到“劣汰”,哪有最终的“优胜”呢?长久下去,这些企业经营的积极性也不高。

以彩电业为例,在彩电市场竞争之中,地方政府成为各竞争厂家的“总后台”。因为很多彩电厂家是由地方政府出资兴办,是当地的支柱产业,也是各地政府的重要税收来源,并安置了大量的就业人口由于目前的处境艰难仍要维系,所以不少在死亡线上挣扎的彩电企业得到了这样那样的支持。“死的死不了”恐怕正是彩电行业陷入无休止的价格战难以摆脱梦的症结所在。

在地方保护主义的作用下,由于不允许外地商品与劳务供应者进入本地市场,他们的优质价廉的商品或服务被本地的较少竞争力的商品或服务所排挤。从个人的角度看,这种做法使得外地供应者遭受了损失,而本地供应者得益。但从社会的角度看,则是效率的损失,因为本地的消费者不得不选择缺乏效率的本地供应者的产品。

至于那些受保护与不受保护的企业,可以说“害人者也是受害者,吃人者也曾是被吃的人,只是有的得到保护的机会太少、受保护程度较低而已”。

“该死的不死,该退的不退”这种现象加重了政府的负担。事实上,对本应退出市场的企业进行人为的保护反而将企业发展的薄弱环节掩盖起来,企业包袱日益加重,地方政府也支付着越来越高的成本和代价。因为“这种对地方落后企业的保护就像捧着一个脓包,哪一任地方领导也不想将这个脓包烂在自己手上,但这个脓包越来越大,总有烂掉的一天。”[11]

现阶段,中国出现大量的地方保护主义现象有着重要的历史和现实的基础,这也是地方保护主义之所以生命力如此旺盛的原因。

(二)地方政府与受保护企业利益的一致性——地方保护主义的动力源

经过经济体制改革,特别是自1980年以来中共中央的财政改革,实行“税政包干制”,并进一步于1994年采取分税制,赋予地方政府税收自主权等一系列由中央向地方的分权改革,使得地方政府逐渐有了部分独立的经济利益。而地方政府的经济利益与当地企业的利益是分不开的,政企仍然是没有分离或者是假性分离的。

上级政府在考核地方领导政绩时经常以其经济发展速度、GDP的增长率等作为标准,这就在客观上导致地方政府运用自己手中拥有的行政权力支持和保护本地的企业,使之在与外地企业的竞争中处于有利地位。

从各地实行地方保护主义的情况来看,所有被保护的企业都是当地的利税大户(烟、酒、汽车等),只要这些企业不倒闭,即使是亏损,也能实现一定的销售收入,这是地方官员的政绩同时还能上缴大量的税收,为地方财政做贡献。更让地方政府高兴的是,发行地方保护主义可以为当地人民创造大量的就业机会,解决政府的后顾之忧。

于是,地方保护都有堂而皇之的理由:发展地方经济,保护地方企业生存。而且企业亏损亏的是国家的,利税是地方的,这种买卖焉能不干?

(三)政府直接干预经济的大权——能力源

如果有那么多需要“保护”的国有企业,但是政府部门没有相应的权力,即使双方的利益是一致的,面对来自亏损企业的庇护请求,政府也是无能为力。

然而,现有的体制为地方保护主义提供了一定的基础,我国政府在实行分税制的同时也给予地方政府以自行决定投资项目、外贸及自由配置资源使用的权限,再加上乡镇企业的兴起,使得地方相对于中央的自主权大幅提高。仅以税收为例,1979年以前,中央政府的税收占总税收的70%,地方政府只占30%,现在则几乎相反。我国政府部门一直保留着对经济活动进行直接干预的权力。因为从根本上来说,我国政府仍然是经济利益主体,而不是一个仅提供公共产品的机构。这样的权力为政府直接干预企业的经济活动提供很大的便利。

(四)各地区之间发展的不平衡——地方保护主义产生的客观原因

东南沿海地区与南方开放地区由于经济连年高速增长,社会富裕程度已达到小康水平,而中西部一些落后地区则仍处于经济落后、低度开发的状况。

在这两种因素的影响下,各地政府为保留更多当地的财政收入,莫不各显身手来推动当地的经济发展,创造了在经济发展的基本取向下,以地方利益为导向的地方主义,形成“诸侯经济”的扭曲经济结构。

(五)激烈的市场竞争——“地方保护战”的导火索

实行地方保护主义的根本是少数地方政府不敢直面越来越激烈的市场,不是积极培育自己的竞争力,而是采取了极端的“把关政策”,建立市场壁垒,企图用封锁方法遏制竞争,保护地方局部利益。可以说,少数政府部门直接或间接制造着形形色色的“地方大战”。

此外,当前市场秩序过于混乱,导致不少政府产生了一些错误的思想认识。很多人认为市场秩序对经济发展影响不大,抓与不抓一个样。在这些错误的思想意识指导下,地方政府莫不大显神通,采取一切可能的措施保护地方企业与产品。

(六)改革政府的职能,真正实现政企分开

如果能够使政企真正分开,那么,地方政府既没有保护的动力,也没有施展“父爱”的压力,地方保护的生存基础就会削弱许多。

因为地方政府的职能是为民众提供公共产品等方面的服务。如果这个政府职能不能转化的话,是不能从根本上解决地方保护主义的,这是问题的关键,因为地方保护主义有其行为合理化、利益最大化的经济基础。

政府应该适应经济体制改革的步伐,积极地转换工作职能,改变过去的工作方式。政府在市场经济中的职能应是一个市场秩序的维护者,而不再是以前那种市场活动的直接参与者。政府应该运用合理的手段与经济工具,间接地调节市场活动。政府的一切经济调节活动都应该在法律的允许范围之内依法办事,所以要治理地方保护主义,政府改革是势在必行的,只有从政府这地方保护主义的源头入手,才有可能治理好地方保护主义这个市场经济的毒瘤。

四、放开部分国有垄断行业,让企业在流动中成长

2001年,中国成功地加入了世界贸易组织(WTO),但是中国加入世界贸易组织的道路可谓是漫长的,自1986年中国提出恢复在GATT的缔约国地位以来,前后经历了十几年的时间。这表明我国政府决心要在这个重要的国际组织中发挥自己的作用,并且接受这一国际市场的游戏规则,加强与其他国家发展贸易往来以及其他形式的经济联系。为了加入世界贸易组织,我们的代价是十分惨重的,特别是中美之间所签订的双方协议更与以往不同,它涉及许多“敏感领域”,如金融、电信、农业等,这些都是过去保护程度比较高、由国家垄断的领域。

(一)面对强大的进入威胁——国有垄断企业必须找准自己的位置

这些国有垄断企业,如电信、铁路、航空、银行等,长期以来一直处于被保护状态,没有受到任何竞争威胁,无论是来自外资的还是内资(其他国有、民营、私营企业等)的威胁。按照贝恩的说法,这些产业存在着很高的进入壁垒,其他进入者几乎无法进入,事实也是这样的[12]。

正是因为有了政府的政策壁垒,上述国有垄断企业的行为是常人所难以理解的,正如贝恩所说:“持续把价格定在完全竞争水平以上。”电信部门屡次调价,还声称自己因此亏损几十亿,但“消费者的负担却越来越重”。2000年底,航空公司大肆叫嚣油价上涨、运营成本太高等,于是国内机票也全面涨价[13]。早在几年前,邮政系统就以“每年亏损50亿”为借口,把平信价格从0.08元,涨到0.2元,继而上涨到0.6元,直到现在的0.8元。据系统内部人士称,当前平信投递成本每封达1.38元,邮政系统仍然亏损,所以前一段时间还有人提出要继续涨价,由于招来的只是反对的声音,这次提价也就不了了之了。

可见,有了政府的政策保护以及国家作为强大的后盾,加上多年以来以牺牲消费者利益为代价的垄断高价顺利完成了自身的资本积累,这些国有垄断企业就有了得天独厚的优势,也完全可以阻止国内其他潜在对手的进入,以至于不少经营者都希望自己能够先天处于这样一个厚利的产业,至少期盼某一天自己能够顺利地进入该产业。但是从目前的形式来看,由于出身不同、姓氏不一样,绝大部分企业是不可能有此殊荣的。

随着加入世界贸易组织承诺中国加快对外开放的步伐,国外那些跨国集团纷纷要求获得平等的竞争机会,较之国内的潜在进入者,这些跨国集团可谓是实力雄厚、竞争力强,与之相比,国有垄断企业则明显处于劣势。那么,面对强大的潜在进入者,在位企业(现存的国有垄断企业)难道就无能为力、束手就擒吗?

事实上,大型跨国公司的进入也不是那么容易,正如目前国内的其他行业所面临的状况一样,国外的企业要进入这些产业首先需要跨越一定的结构性壁垒,即来自于预期进入的产业本身所产生的壁垒,如规模经济、资金要求、技术障碍以及产品差别化等。结构性壁垒导致在位企业与潜在进入者之间形成了严重的不对称性,使新进入者面临两难选择:要么以高成本进入,要么减少自己的收入。

为了有效地抵御强大的对手,国有垄断企业必须容纳其他内资企业的进入,填满产品市场空间,并在与对手的竞争中寻找自己的定位。

从目前中国的现实来看,不少企业的现状与产业组织理论的分析是完全相符的。所以无论是政府,还是企业都应该做出理智的选择:容纳国内弱小的竞争者进入。

政府应该加强对内开放的坚决性,应当像对外开放的坚决性一样明确起来。开放不仅包含了打破国有一家垄断或国有多家垄断,允许其他经济成分进入,还应当包括建立起公开、公正、公平的市场规则。事实上,对内与对外的双向开放原本是加入WTO的前提与条件。比如,中国在开放农业市场的同时,本来就需开放大宗农产品进口的贸易权,允许国内的私人企业进入。再比如,在执行条款谈判时,应承诺让国有公司遵循商业社会的准则与规律,不能在采购或其他商业活动中得到政府的照顾等。WTO身为自由贸易的大家庭,是以市场经济法则为基准的,在对外开放的同时也要对内开放,这是不言而喻的。因为中国的现状和承继性不同,我们要更主动些,只有这样(主动地进行双向开放),我们才能把加入世界贸易组织的挑战真正转化为机遇。

应该说,中国的市场开放一直包括对内与对外两个方面,现在的问题是,对内开放还很不充分,而对外开放又不可阻挡。这好比一个小孩子,当他还不会走的时候就叫他跑,难免会摔跟头。形势要求我们不失时机地补上这一课,更加迅速地大力开放国内市场(张承耀,2001)。

(二)在竞争中提高竞争力——国有垄断企业的根本出路

产业组织的核心问题是竞争,没有竞争就没有竞争力,竞争力必须在竞争过程中形成,这是一条基本的客观经济规律。目前,我国竞争力最弱的产业大都是长期处于垄断地位的产业或者是长期受国家保护的产业,所以我国产业组织政策的着力点最重要的就是打破垄断,鼓励竞争。首先是要鼓励企业间的国内竞争,然后开放市场,进行国际竞争,这是培育和增强我国产业竞争力的根本方向。对于这些产业,即使是在一定的过渡期内实行一定程度的保护措施,其政策意向也必须是强化竞争,在竞争中培育竞争力,绝不能因一味强调维护弱者的生存权利而企望长期实施保护政策。

市场竞争的充分展开也会有一些副作用,可能要付出一定的代价,甚至造成某些浪费和损失,但是绝不能以此为理由而破坏市场经济最基本的规则。

1.主动接纳国内企业(即弱小对手)的进入,迎接对手的挑战

一个强大的企业并不畏惧来自于对手的竞争。从目前的情况来看,我国大量的国有垄断企业明显存在着害怕其他企业进入的心理。然而,对手的进入是迟早的事情,今天的国内企业无法顺利进入,明天的外资会带来更强大的冲击力。为了更好地迎接未来外资的挑战,中国企业的现实选择就是主动接纳国内企业的进入。

我国的现状表明,在相当多的行业中,小企业数量过少。在大量国内企业抢先进入的情况下,将面临外资竞争的各种行业必然会形成一个少数名牌企业占有主导地位,部分具有一定竞争力的企业处于中间层,还有一大批小型企业占领了一些“利基”市场的局面。

作为主管政府部门,对于新进入者应该实行不对称管制,以在一定程度上利于新企业的成长。至少要给新进入者一个公平的竞争环境,不得以各种借口来阻挠其合法经营行为。

2.积极提高自身的竞争力

这些年以来,我国实力不断增强,规模也越来越大,但是在这些大型企业的发展中存在着一个严重的问题,就是:企业大而不强。受进入世界500强的目标的影响,我国企业一直以做大企业规模为目标,却忽略了自身竞争力的提高。

然而,与世界500强相比,我国企业的差距甚远。据了解,2005年,中国内地企业有15家入围世界500强[14],然而,这些企业大多数为国有垄断企业,入围的原因与公司自身实力和竞争力没有太大的必然联系。作者一向认为,无论是长虹还是海尔,能否在预期的时间内进入世界500强并不重要,重要的是我国的民族工业必须不断提高自身的竞争力,能够在未来的国际舞台上占有一席之地。

企业只有在竞争中才能提高竞争力。试看改革20多年来的发展历程,中国的著名企业、那些在世界上有竞争力的产业没有一个是靠保护做大做强的。提高竞争力的唯一出路就是尽早把企业推向市场,把产品推到竞争第一线!

【注释】

[1]根据美国学者贝恩的观点,CR4>75%的产业为高度寡占型,65%<CR4<75%、CR8>85%的产业为高度集中寡占型,50%<CR4<65%、75%<CR8<85%的产业为中(上)集中寡占型,35%<CR4<50%、45%<CR8<75%的产业为中(下)集中寡占型,30%<CR4<35%、40%<CR8<45%的产业为低集中寡占型,CR4<30%、CR8<40%的产业为原子型(Bain,1959)。但是,对此分类,不同学者有不同的看法,如日本学者植草益则根据CR8的大小把日本市场结构粗分为寡占型(CR8≤40%)和竞争型(CR8<40%)两类,其中前者又可细分为极高寡占型(CR8≥70%)和高、中寡占型(40%≤CR8<70%),后者分为低集中竞争型(20%≤CR8<40%)和分散竞争型(CR8<20%),具体情况可以参阅魏后凯(2001,第72~75页)的论述。

[2]不仅彩电如此,我国所有的家用电器都是这样。虽然目前部分企业具有一定的自主开发能力,但总体上我国家电企业在技术开发上与发达国家相比仍有很大差距,企业缺乏自主开发和设计能力,一些家电生产所需的核心技术和关键设备全部依靠进口,以至于一旦离开日本的变频压缩机、变频器,我国就生产不出变频空调器;离开国外的芯片和数字技术,就没有我们今天津津乐道的影音光碟机;进入欧共体电水壶的核心部件——温控器还得从英国进口;微波炉生产企业其核心部件磁控管也依靠进口。可以说,我国大部分家电企业只能说是家电的加工厂,缺乏自主设计和自主研究的能力,而这一差距不可能在短期内缩小。

[3]今天,在手机市场上名列前茅的诺基亚公司当初在欧洲彩电市场上名列第二,而现在几乎没有人知道它曾经也是彩电企业。自从撤出彩电业进入移动通信领域后,诺基亚以年均高于50%的速度发展。如果不是当机立断,理性地进行战略转移——“优出”,这样的速度是不可想象的。诺基亚的决策者说,他们的原则就是必须始终进入高于平均利润率的行业,最好是进入最前沿的行业。一旦移动通信不再风光,他们会马上转型,而且是在旧业务如日中天的时候就开始筹备战略转移。无独有偶,法国达能集团的发展轨迹也是这样的典型。一般人很难想到,达能的前身竟是1966年成立于法国里昂的一家名叫BSN的玻璃厂,且曾是法国最大的玻璃厂。但在审视当时玻璃行业前途和自身优势后,毅然决定将主业转为啤酒、矿泉水和儿童食品。这次转型是通过大举并购重组实现的,在先后收购了几家食品饮料企业以后,公司于1981年卖掉所有的玻璃制品生产线,随后在意大利、西班牙、英国、德国等欧洲国家大举收购食品公司,并于1994年改名为达能集团。目前,达能集团的鲜奶制品和瓶装水部分已成为全球销售额第一,饼干和快餐小食品部分位列第二。

[4]间接进入方式被波特称为连续进入(Porter,1980),通常是先进入一个进入壁垒较低的策略群组,再向另一个盈利水平更高进入壁垒也高的策略群组移动。

[5]据知情人透露,现在的政府某些部委和国内的8大彩管厂商很懊悔对1998年那次彩管囤积事件的处理过于草率。作为国内产业链条发育得较为成熟且市场机制相对健全的代表性行业,彩电业先于国内的诸多行业遭遇到了这个问题,而政府部门却没有跨出从计划经济向市场经济转轨的门槛。彩管厂商在其中更是扮演了搅局者的角色。倪润峰把钱给了彩管厂之后,并没有把彩管拉回四川绵阳本部,而是将自己的彩管暂存在各彩管厂。各彩电厂家纷纷到彩管厂“抢货”,彩管厂觉得有利可图,于是偷偷地把本属于长虹的彩管又卖了一次。所以长虹吃了大亏:采购了300万只彩管,事实上只得到了82万只(田茂永,2001)。

[6]Baumol,William J.,1982,“Contestable Markets:An Uprising in the Theory of Industry Structure”,The American Economic Review,Vol.72,No.1,PP.1-15.

[7]谢泼德(W.G.Shepherd)曾对可竞争市场理论进行过批评:首先,特定厂商的利润和回报是与诸如集中与进入壁垒等市场结构相关联的。其次,实际进入的证据表明进入是缓慢而小规模的。“游击性”的进入也许不引人注目,但大规模的进入一旦发生,一定会引起在位厂商的反应。最后,难以设想出任何没有相当沉淀成本的产业例子。具体可参阅W.G.Shepherd,1984,“Contestability and Competition”,The American Economic Review,Vol.74,pp.572-587.其他方面的评价可以参阅W.Brock,1983,“Contestable Markets and the Theory of Industry Structure:A Review Article”,Journal of Political Economics,Vol.91,pp.1055-1056.

[8]该项研究的作者是法国国际研究和开发中心的庞塞特。具体内容可参阅《上海证券报》,2001-11-29,“跨省贸易壁垒高达46%:专家评中国经济区域壁垒”。

[9]中国的地方保护现象之多,令人叹为观止。啤酒是各地重视保护的对象之一,曾经闹得沸沸扬扬的“金龙泉风波”就是最好的佐证。2001年7月初,湖北武穴市政府下发通知,在全市范围内开展“爱心大购买”活动,要求全市所有财政供给人员和事业单位工作人员在年内每人购买6箱金龙泉啤酒,并由市委、市政府督察室对这次活动进行督察。此事被媒体披露后,舆论哗然。同样是“金龙泉”啤酒,在湖北省境内其他地方却多次遭到被封杀的境遇,甚至发生过啤酒被抢、货车被砸、业务员和经销商挨打等险情。

[10]《规定》列举了以下几种地区封锁行为:以任何方式限定、变相限定单位或个人只能经营、购买、使用本地生产的产品或者只能接受本地企业、指定企业、其他经济组织或者个人提供的服务;在道路、车站、港口、航空港或本行政区域边界设置关卡,阻碍外地产品进入或本地产品运出;对外地产品或服务设定歧视性收费项目、规定歧视性价格或实行歧视性收费标准;对外地产品或服务采取与本地同类产品或服务不同的技术要求、检验标准或者对外地产品或服务采取重复检验、重复认证等歧视性技术措施,限制外地产品或服务进入本地市场;采取专门针对外地产品或服务的专营、专卖、审批、许可等手段,实行歧视性待遇,限制外地产品或服务进入本地市场;通过设定歧视性资质要求、评审标准或不依法发布信息等方式限制或排斥外地企业、其他经济组织或个人参加本地的招投标活动;以采取同本地企业、其他经济组织或个人不平等的待遇等方式限制或排斥外地企业、其他经济组织或个人在本地投资或设立分支机构,或对外地企业、其他经济组织或个人在本地的投资或设立的分支机构实行歧视性待遇,侵害其合法权益;实行地区封锁的其他行为。

[11]安徽省舒城县某干部有趣的比喻,见《一份耐人寻味的地方保护“成绩单”》,《经济参考报》,2001年6月20日。

[12]据悉,在中国电信业中,只有1994年成立的联通公司发了全国性牌照,但联通公司既不许与外国人合资,也不得与其他“国商”合资,所以完全是在封闭状态下发展,至于其他的吉通、网通、铁通等公用更不用说了。而在银行业,虽然这些年来国内陆续出现了近20家银行,但国有独资仍是绝大多数,而且股份制银行中的非国有部分也极为有限。民营银行只有民生银行一家,而且还是试点,股东持股比例也受到了一定的限制,在运作过程中能否做到真正尊重私人股东的权益也是大有疑问。至于航空业,据了解,海南航空公司是我国第一家规范化股份制民航,也是唯一的中外合资民用航空公司,它以1000万元起家,在5年内(截至1998年)总资产达39亿元。甚至在1999年全行业亏损、全行业价格大战的严峻形势下,海南航空公司仍然实现了营业收入13.6亿元,利润1.4亿元,分别比上一年度增长14%和30%。而航空业的其他同仁却长期处于亏损边缘。

[13]中国民航总局解释说,从1999年11月到2000年10月,航油涨了8次价,从2480元/吨涨到4110元/吨,上涨幅度达86%。南方航空公司因为航油涨价,一年的成本增加了近5亿元,“这可是从纯利润中流出去的”,于是机票涨价成了“无奈之举”。详细报道可见:《涨还是不涨——航空公司最近有点儿烦》,《北京晨报》,2000年10月31日。

[14]这15家企业分别是:中国石化、国家电网、中国石油天然气、中国人寿、中国移动通信、中国工商银行、中国电信、中化集团、上海宝钢集团、中国建设银行、中国南方电网、中国银行、中国农业银行、中油公司、中粮集团和一汽集团。

有关流动壁垒与企业的战略行为 Barriers to Mobil...的文章

第一章前人进行的相关研究对流动壁垒问题的研究与企业的进入、退出是分不开的。也就是说,潜在进入者被假定在在位者对特定产量的承诺下采取行动,而原有厂商则调整自己的产量水平和相应的价格,从而消除导致新厂商进入的诱因。......

2023-12-05

第一节流动壁垒对产业的影响一、直接影响:在行业中形成了不同的策略群组由前面的分析可知,不少学者认为流动壁垒是策略群组存在的基础。(一)早期的观点认为,流动壁垒是策略群组之间绩效差异的直接影响因素凯夫斯和波特是较早提出这种观点的学者,他们发现:定位最好的群组内的企业能够获得高于平均水平的收益。......

2023-12-05

第二章企业的流动及流动壁垒企业的流动与过去研究的进入有一定的联系,作为企业进入壁垒的种种因素同样会对企业的流动产生阻碍作用。所以,如果企业通过收购兼并或接管方式实现了进入,这不能看成是进入研究的范畴,因为它们并不涉及生产新产品或提供新服务。同样地,只发生所有权的改变而没有停止生产也不能看做企业的退出。......

2023-12-05

传统产业组织理论对产业结构的主要衡量标准是市场集中度,其研究重点也集中在产业集中度与产业盈利水平之间的关系上。他们认为,企业之间的利润差异产生的根本原因在于不同产业的集中度的差异上,也就是说,产业集......

2023-12-05

我们所选择的研究对象——啤酒制造业和轿车制造业的一个共同点就是:二者都是竞争性、对外开放程度较高的行业,在中国的发展比较成熟,而且两个产业中的企业都有流动的动机。对中国人来说,啤酒是舶来品,我国的啤酒工业自引进至今,只有不到100年的历史,是我国酒类家族中最年轻的成员。外商对中国市场也非常看好,外资也一度大举涌入。......

2023-12-05

“实证”,指“实际的证明”和“确凿的验证”,讲求“凡立一义,必凭证据”[40]。这种精神与19世纪法国哲学家孔德提出的“实证主义”不谋而合。实证主义强调材料的重要性,拒绝先验主义和形而上学的思辨。将学术中的“实证”精神应用于文学创作其实是虚构性与真实性之间的一场博弈。[41] 相反,中国古典文学则一直处于“虚构”与“真实”的互动中。......

2023-08-05

大数据环境下个性化服务的研究引起学界重视。大数据技术的迅速发展以及图书馆个性化服务要求的不断提高,催生了大数据环境下个性化服务的研究,尤其是在关联数据技术与个性化服务结合方面取得了积极进展。以下结合大数据环境下个性化服务特征,讨论用户行为模型的构建策略。......

2023-07-24

相关推荐