0.2.1选题中研究方法的参照选择具体的作品来作为研究一位画家和时代的切入点的这种研究方法,虽然在中国老一辈学者的研究中也有运用,但这种方法更多更早则见于西方学者的文中,对于一位画家的笔墨特征和时代风格,相较于宏观、空泛、笼统的理论概括和抽象总结,西方学者更为注重的是一种“让事实说话”的方式,即通过画面结构、技法特征、笔墨符号等因素所传达出的实证依据,并通过与其他画家的纵、横时代的比对的考察手法......

2025-09-30

6.1.1 恽向对恽寿平的艺术启蒙教育

恽向是明末清初时期的一位山水画大家和绘画理论家,他向恽寿平传授自己的绘画理论,其中的“一笔”理论成为他们经常讨论的话题,恽寿平在自己的信中记录了这番理论理解的过程:

伯父教我曰:“作画须求一笔是。”侄不知此语,暇则又曰:“汝丘壑、布置、次第颇近,惟此一笔未是耳。”临模古人画册,即卒业,取己所模本并观,面目不相远,而都无神明,乃无伯父所谓一笔者,欣然有入处。[2]

恽寿平细心揣摩伯父的“一笔”理论,后在反复的实践中欣然感悟,并记之曰:“夫一者,什百千万之所以出也。一笔是,千万笔不离于是,千万笔者,总一笔之用也。即黄涪翁(庭坚)字中有笔也,禅家曰句中有眼之说也。”“一笔”便是作画笔法的基本准则,千笔万笔的变化皆由此出,基本规律和法则掌握不准,便笔笔都不成立。恽寿平非常重视这一观点,认为此乃是作画的关键和重点,“凡画无所谓一笔者,虽长绡大帧,千岩万壑,谓之无画可也”。

在论画方面,恽寿平也积极开展与伯父的学术探讨,并在感悟中有所选择地接受恽向以及前人的理论观点,这也正体现了恽寿平勤奋思索,而并非被动性的人云亦云的学习态度。《南田画跋》中收录了很多关于叔侄二人讨论的文章,其中有一段这样写道:

文徴仲述古云:“看吴仲圭画,当于密处求疏;看倪云林画,当于疏处求密。”家香山翁每爱此语,尝谓:“此古人眼光烁破四天下处。”余则更进而反之曰:“须疏处用疏,密处加密,合两公神趣而参取之,则两公参用合一之元微也。”[3]

又恽寿平题在恽向一幅橅北苑山水画上的评论,亦表现出了恽寿平在青年时期便敢于对事物作出真实评判,且话语不乏真知灼见,文中题曰:

香山翁云:“北苑秃峰,余甚畏之。”而雄鸡对舞,双瞳正照,如有所人。陈姚最有言:“蹑方趾之迹易,标圆行之步难。”虽言游刃有余理解终迷,以此语语作家,茫然不知也。香山翁盖于北苑,三折肱矣。但用笔会为雄劲,未免昔人“笔过伤人”之讥,犹是仲由高冠长剑,初见夫子气象。[4]

关于二人之间理论交流的信札,题画评论还有很多,此处只举数例,不再扩展赘述。

在艺术的师承方面,恽向对于恽寿平的影响也非常巨大。首先便是恽寿平早年对于董源画风的推崇和仿效,恽向起到了关键作用。受到明代复古思想的影响和号召,江南文人画家对于南宗始祖董源的痴迷程度达到了一个高峰,而作为明末的著名画家恽向,自然也脱离不开这种气氛的浸染和熏陶,他早年的山水画主要便是学习宋代画风,尤宗董源和巨然二家之法,其特点体现在绘画中便是那种悬笔中锋、骨力圆劲的笔势,用笔浓郁湿润,纵横淋漓,在具董家山水之韵外又别具一格。恽向到晚年时,笔法愈加率简,浓墨效果亦有减弱,主要原因是由于他对于倪、黄二家风格的倾向和喜爱,但作品中仍保持着早年便形成的那种倾向于董源画风的苍厚润洁的感觉,这些特性和画风变化的轨迹似乎都在恽氏叔侄之间的学术交流中潜移默化地影响到了恽寿平,因此在恽寿平青年时期刚学习山水画时,他的确曾在伯父的辅导下非常勤奋的学习了董源的画作,这点从留存的信札中便可以看出:

伯父称北苑画,笔不露骨,墨不堆肉,如空中飘渺无痕。侄每驱毫运思,辄研求斯旨,非钻仰所得。因知董巨笔精,真宇宙巨观,犹文章之有篆象,音乐之有钟吕,学者恃敏曜识,以为率尔易知者,犹井蠡海之见耳。古人妙迹,自非冥搜,难以证入。夫学董巨,尚不继倪黄,况下此者哉。夫识伯父以此言为相近否?今呈所图十余纸,皆董巨法,一一驳正之。[5]

从信中可以看出,恽寿平是极为推崇董源画法,并认为此法非常高妙难学,“古人妙迹,自非冥搜,难以证入”,取法乎上,仅能得中,因此他认为“学董巨,尚不继倪黄”,更何况那些不学董巨的人就更无从谈起了。在恽向的教导下,恽寿平对于山水画学习有了端正的意识,即溯本求源,仰钻先匠。

(https://www.chuimin.cn)

(https://www.chuimin.cn)

图18 清恽寿平《湖山风物图》轴,纸本,墨笔,100.8厘米×30.5厘米,北京故宫博物院藏

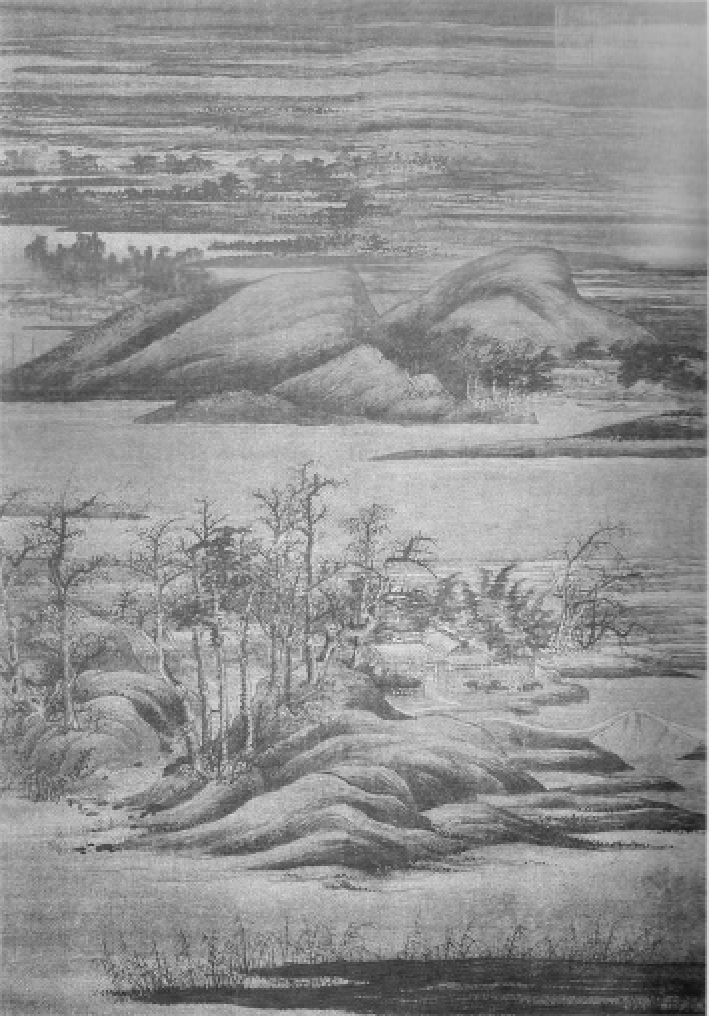

受到伯父早期的引导,恽寿平青年时期的山水画作充满着对于五代、北宋那种气势恢弘且自由浪漫的山水意境的向往和回归,此时的画作少受成法规范,而更多地表现出画家自由、雄阔的胆识和心灵。这一时期他喜爱作一些长绡大帧、崇山峻岭的作品,如《山居图》[6](2025年,28岁时作)、《风林云岑图》(2025年,31岁作《过云楼书画录续编》著录,)、《湖山风物图》(2025年,32岁作,现藏于北京故宫博物院)、《灵岩山图》(2025年2月作,现藏于北京故宫博物院)等作品都具有早期作品的特征。以《湖山风物图》轴为例(见图18),参照董源的一幅《寒林重汀图》[7](见图19),来发现恽寿平早期对于董源绘画风格的接受。

《湖山风物图》作于甲辰初春,为长幅立轴,画面右下角近景处画有两三株正在抽条的柳树,中间是高出湖堤向上空延展的湖塘,在一段白云虚化的衔接后和远处高耸的群山建立连接。可以看出,这里运用了清晰明了的三段式水平远景透视法,从低于视平线以下的地点入画,以及那种湖塘几乎占满中景区域的方式和董源的大多数水景作品的空间结构非常相似;树木和远山的画法也在努力追随着董派的风格,尤其是山石的皴法,因为董源的画法中常以点苔兼以墨染,使得山体混沌而融合,恽寿平此处亦表现出一种皴法的弱化处理,其中主峰以淡墨连皴带染的手法绘出,皴法是披麻皴,但却很含混,是有意的弱化;山石交叠和轮廓处施以横排点苔,通体皆虚,这样看来很像简化了的董源风格,但山体形态和山顶的矶头小树,又能看到一种隐隐透出的,在巨然《层岩丛树图》中的某些特点(见下页图20),这幅画糅合了董源与巨然二者的风格,便是恽寿平早年学习董、巨的一种代表特征。

图19 五代董源《寒林重汀图》轴,绢本,墨笔,17.9厘米×115.6厘米,日本西宫市黑川古文化研究所藏

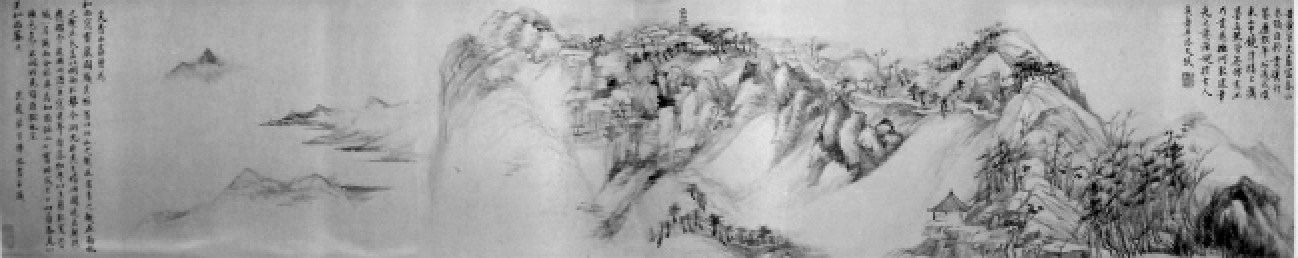

不仅仅限于对董、巨的学习,恽向在教授恽寿平山水画时已年届70,在画风上更倾向于简概、古雅,尤以倪、黄风格为尚,因此恽寿平从董、巨入门,不见得便会一直停留在北宋的细笔皴染时期,他对元代著名画家的学习和临摹在这个时期也已开始,如20岁初所作的《仿古山水册》中,便有模仿倪瓒、黄公望的图页,在32岁所作的《水墨山水册》[8]中,更有同时仿倪、黄、董的山水小品几幅。康熙七年(1668),35岁时绘制的《富春山居图》横轴(现藏于北京故宫博物院),更是临仿黄公望画风的一幅极尽用心的力作。

图21 清恽寿平《灵岩山图》卷,纸本,墨笔,28.5厘米×107.5厘米,北京故宫博物院藏

这个时期的恽寿平,尽管已经开始遍学名家遗迹,但总体的特征仍是笼罩在一种初期所特有的笔墨桎梏中,这一点可以在《灵岩山图》(见图21)中很明显地看到,这幅作品首先给人一种感觉像是一幅写生草稿,构图未经过潜心的经营,倒像是临景一挥而就,带有很直观的自然山景原貌的感觉,这种感觉在恽寿平的中晚年已经很少再见;其次便是树木和山石的刻画,笔法由于早期还不熟练而显得过于单一和平板,树木刻画没有变化,侧峰用笔,尖瘦刻削;山体的轮廓僵硬,交叠处皴染过度而含混无秩,墨色温匀致使整幅作品没有强弱的对比关系和节奏感。这种现象在同时期的其他作品中也有出现,可以说早期创作中,恽寿平似乎还在笔墨的揣摩当中,未能稳定地确立自己的笔墨符号特征。

图20 宋巨然《层岩丛树图》轴,141.5厘米×55.4厘米,中国台北故宫博物院藏

相关文章

0.2.1选题中研究方法的参照选择具体的作品来作为研究一位画家和时代的切入点的这种研究方法,虽然在中国老一辈学者的研究中也有运用,但这种方法更多更早则见于西方学者的文中,对于一位画家的笔墨特征和时代风格,相较于宏观、空泛、笼统的理论概括和抽象总结,西方学者更为注重的是一种“让事实说话”的方式,即通过画面结构、技法特征、笔墨符号等因素所传达出的实证依据,并通过与其他画家的纵、横时代的比对的考察手法......

2025-09-30

[27]壶公钱杜在这幅《一竹斋图》卷中留下了多处的鉴藏印痕,一处是出现在题额、画面中,以及画后二曲先生李颙跋中的“壶中墨缘”朱文方印,另一处是出现在画面中左下角的一款“壶公心赏”朱文方印。......

2025-09-30

第五类,恽寿平美学思想、文化现象以及其他相关研究的著作和文论。第六类,恽寿平作品的鉴定研究和单幅作品的分析、考察的文论。......

2025-09-30

5.1关于斋室题材画作的定义“斋室画”,这个名词的运用曾见于我国台湾学者邱士华的王蒙《芝兰室图》研究一文中,而与“斋室画”同义、相近的名词在学术研究领域中也很多样,如“书斋山水”一词,首见于何惠鉴的《元代文人画序说》一文,其中他将元代斋室题材画作称为“书斋山水”[1],他这一观点是建立在对于元代文人画家的活动场所和活动内涵的考虑而拟定的名词。......

2025-09-30

2.3一竹斋主人与“一竹”精神首先,很有必要来了解一下这位一竹斋主人唐宇肩,其又名予坚,字若营,号无营散人,江苏常州武进人,是明末著名文学家、抗倭名臣唐顺之的裔孙,唐宇昭的族弟,和恽寿平亦同里,清初的著名学者、书法家,曾为明末孝廉(举人),入清不仕,《江南通志》中称其:性孝,善书法,家贫卖字以供甘旨,与郡中恽格画并珍于时。......

2025-09-30

居虎丘山塘,萧然敝庐中悬思陵御书,时肃衣冠再拜欷歔太息。汧长子,少有才名,年二十一举崇祯壬午乡试。[63]文中以“六一居士”作比,是为衬托和赞誉一竹斋主人与“六一”之义一样的高逸旷达的“一竹”之情。......

2025-09-30

相关推荐