敕令驻兵保宁的傅友德、驻兵重庆的汤和,“各遣人招辑番汉人民及明氏溃亡士卒,来归者众。因籍其丁壮,置各卫以分隶之”。是月,置保宁守卫千户所,令李文忠调濠、梁等卫官军千户所守之。卫所官兵皆要屯田耕种,以便解决军粮的供应问题。因灭夏从征而最终落籍四川的这部分移民,可以称之为军事移徙。四川境内的军事移民,早于行政移民之前。......

2025-09-29

秦入主巴蜀后,为建设巴蜀,为更好地处理和更有效地改造、利用各种犯罪分子,在统一六国的过程中,为处理、改造、利用各种分裂分子或者说潜在的分裂分子,开展了一场大规模的、长达百余年的实边运动,将大量罪犯、分裂分子及潜在的分裂分子及一般秦民等强行迁徙至巴蜀。这是巴蜀历史上、也是我国历史上第一次大规模移民运动,影响大,功效显,是当时秦国朝野、六国人士普遍关注的热门话题。毫无疑问,被迁徙者为巴蜀地区的开发建设付出了惨重代价,作出了辉煌贡献。

移民、徙徒、迁虏为三种不同类型的迁徙。

1.移民

移民,包括移居一般百姓和豪户。被迁者并非完全自愿,政府采取了种种强制措施,同时配以若干优惠政策。在巴蜀,他们是政府的基本依靠力量。秦的移民主要来自本土和统治时间较长的占领地。

周赧王元年(前314),秦惠文王封子通国为蜀侯……戎伯尚强,乃移秦民万家实之[53],这是秦向巴蜀的第一次大移民。若以一家5口计,仅这一次就5万人。从当时的秦版图看,这批移民只可能来自秦本土。当时尚未修筑栈道,这支移民队伍由关中而巴蜀,跋涉在崎岖陡峭的山道上,规模甚宏。移往巴蜀的具体地点未交代,但从分封蜀侯同时移民,并旨在对付“戎伯”看,应是移往蜀郡,再考虑到秦政府很快就在成都平原兴建成都、郫、临邛三个城市的情况看,推测这批移民大部分移居在这三角形地带内。

另外,还把一部分秦人移至川西南。《太平寰宇记》卷74《嘉州罗目县》说:秦水,在县西120里,昔秦惠文王伐蜀,移秦人万家以实蜀中;秦人思秦之泾水,乃呼此水为泾水,唐天宝六年(747)改为秦水。这支秦人移此最初与开明部族一支在亡蜀后向西南逃窜有关。唐代改这里的泾水为秦水,盖因其后裔仍然居此。《华阳国志·蜀志》又说:临邛县,郡西南200里,本有邛民,秦始皇徙上郡民实之。上郡,辖今陕北和内蒙鄂托克前旗等地,春秋时属白翟所居,战国初属魏,公元前328年归于秦[54]。当年设郡。始皇于公元前246年即位,故知这次移民时,秦在上郡至少已统治了80余载,基础当已奠定,该地居民已被秦作为基本依靠对象。可见秦向巴蜀的移民,从秦惠文王到秦始皇,持续百余年。

2.徙徒

徒,罪犯。徙徒指秦政府流放罪人。这至少包括三类:本人犯罪者、受连坐者、父母等亲属出面要求将其流放者。

《史记·秦始皇本纪》说:“及其(嫪毐)舍人,轻者为鬼薪,及夺爵迁蜀四千余家,家房陵。”《正义》引《括地志》云:“房陵,今房州房陵县,古楚汉中郡地也,是巴蜀之境。”以一家5口计,仅此一举就有2万人迁入房陵县。

《史记·吕不韦传》说秦王政(始皇)赐文信侯书:“其(吕不韦)与家属徙处蜀!”吕不韦自杀后,其家属仍不免此刑。迁徙蜀地边县,是当时最轻的刑罚。

《秦律》规定:本应指挥军队作战的大夫,丢下军队不管,自去冲锋斩敌首者;在职官吏,利用政府马匹和勤杂人员经商牟利者;百姓不到免老年龄(60岁)而诈老,里典、伍老、伍人知情不报者;作案团伙在5人以下,窃物价值在220钱至1钱者;啬夫(秦的基层官吏)沉迷于女色,“以奸为事”者;有时说了不合时宜的话,犯“毒言”罪者。以上皆判迁徙[55]。表明当时极易被判迁徙刑。这主要是出于开发巴蜀等边地的需要。(https://www.chuimin.cn)

3.迁虏

虏,初指俘虏,产生于敌方、对立国。秦在征战山东六国时,在剪灭各国后,不断地将俘虏、六国的统治者及其宗室、富商大贾、豪强地主、手工业实业家等迁离故土,大部迁往巴蜀。《华阳国志·蜀志》说:秦惠文、始皇克定六国,辄徙其豪侠于蜀,资我丰土。

公元前229年,秦军攻赵,次年生俘赵王迁。《淮南子·泰族》说:赵王迁被放于房陵,思故乡,作《山木之讴》,闻者莫不陨涕。北齐刘昼撰《刘子》卷2也说:“赵王迁于房陵,心怀故乡,作《山木之讴》。”[56]蔺相如的子孙,也在秦破赵后被迁入蜀[57]。《史记》卷129《货殖列传》说:蜀卓氏之先,赵人也。用铁冶富。秦破赵,迁卓氏。卓氏见虏略,独夫妻推辇行诣迁处。诸迁虏少有余财,争与吏,求近处,处葭萌。可见秦破赵后,迁虏入蜀,规模浩大。被迁者不仅有赵王、王族、官吏,甚至包括工商业者。这些工商业者被视为潜在的分裂分子。这一支又一支的迁虏队伍,由北而南,纵越数千里。在吏卒刀枪、皮鞭威胁下,被迁者夫妻小孩结伴相依,挑担推辇而行,白天头顶烈日暴雨,夜晚露宿山林……

公元前222年,秦灭楚,楚宗室亦被迁蜀。《太平寰宇记》卷77:严道县,秦始皇二十五年灭楚,徙严王之族以实此地,故曰严道;汉为县,属蜀郡,至文帝,又徙淮南王之族于此。近年,在荥经(古严道地)曾家沟发掘了一批带有浓厚楚文化风格的墓葬[58],表现出了楚移民的怀祖思乡之情[59]。

《史记·货殖列传》又说:程郑,山东迁虏也,亦冶铸,贾椎髻之民,富埒卓氏,俱居临邛。“山东”盖指六国。

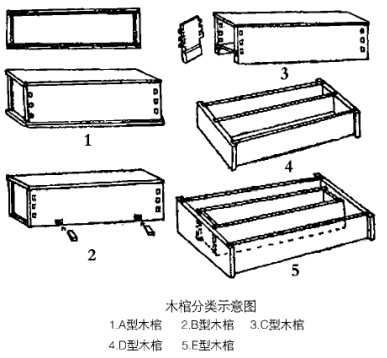

图1-9 青川秦移民木棺五型

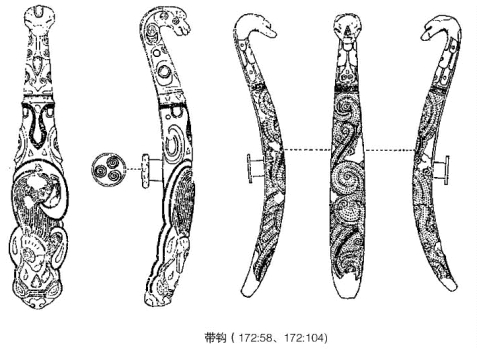

图1-10 成都羊子山172号墓出土秦铜带钩

上述被强徙者,脱离了原来的基础土壤,失去了过去的社会关系,在迁徙地人地生疏,势单力薄,即便在乡、里小吏面前,也只有唯唯诺诺而已,很难再大搞分裂活动。此所谓牵蛟龙出水、驱猛虎下山之策。

相关文章

敕令驻兵保宁的傅友德、驻兵重庆的汤和,“各遣人招辑番汉人民及明氏溃亡士卒,来归者众。因籍其丁壮,置各卫以分隶之”。是月,置保宁守卫千户所,令李文忠调濠、梁等卫官军千户所守之。卫所官兵皆要屯田耕种,以便解决军粮的供应问题。因灭夏从征而最终落籍四川的这部分移民,可以称之为军事移徙。四川境内的军事移民,早于行政移民之前。......

2025-09-29

清政权在四川的统治稳固之后,不得不采取招募外省人入川垦荒的政策,于是以邻近的湖广人为主,挟带着江西、福建、广东的移民,出现了一个各省人民移民四川的大潮,“湖广填四川”[20]之说因之而起。于是,大举移民遂成为不可阻挡之势。不过,客家移民入川后又有过二次或多次迁徙,故现在四川重要的客家大县在川北有仪陇县,川西南有西昌县,而散居的客家居民点遍布四川、重庆各地。......

2025-09-30

根据大量族谱资料证实,明初德安府的移民主要来自江西——麻城。正是因为有了这样一种江西人的存在与活动,所以在德安一带才会有关于当地人民原籍一种普遍的说法,即称自己来自“江西麻城”,或言“江西麻城过籍”。其二,不同区域开发难易影响移民流向。其三,移民来源影响流向。因此,从移民文化的源流关系看,应该是先有“麻城过籍”存在,而后才有德安府所辖各州县的“江西麻城”现象发生。......

2025-09-29

五帝之后即是夏禹。禹的出生之地也在四川。因此,汉扬雄《蜀王本纪》说:禹本汶山郡广柔县人,生于石纽,其地名痢儿畔。禹母吞珠孕禹,坼副而生于县。产高密(注引宋忠《世本注》曰:“高密,禹所封国。”郡人相传,禹以六月六日生。蜀山氏居茂县,禹又生于茂县。常璩、庾仲雍并言禹娶于此。禹和四川的关系真不小。就这几件事看,四川全省和它的四围的名山大川,禹是统统工作过的。......

2025-09-29

四川木偶戏四川木偶从唱腔、剧目到表演程式广受川剧影响,而自身又小巧灵便,因而班社多如牛毛,大大超过了川剧班。四川精木偶儡长40厘米,小巧玲珑却动作精确,剧目可观,文武兼善。但从现今遗下的旧木偶头像中有“咸丰五年”的字样,川北大木偶的历史至少已有200年以上。现经四川省人民政府、南充市人民政府的多方扶持,成立了“四川省大木偶剧院”,并搬迁至南充市,川北大木偶得以保存下来。......

2025-09-29

作为移民事件的研究长期以来,对历史时期人口迁移的背景、过程、分布和影响的探讨,是传统移民史研究的主要内容。在这样的研究取向之下,学界对于同类祖源现象的研究,也作为移民传说,置于思想史的范畴予以展开。......

2025-09-29

会后,整风运动在全县展开。经过整风,进一步密切了党群、干群关系,检查和批判了部分党团员、社干部的右倾保守、自私自利、闹不团结和强迫命令等行为。反“右”倾运动在整风中,通过各种会议和大字报进行大鸣、大放、大辩论,提出善意了批评意见和合理的建议。为了反击“资产阶级右派分子”的进攻,是年冬,将整风运动转为反右派斗争。......

2025-09-30

贯彻《五四指示》,开展土地改革运动经过减租减息和“查减” 运动,广大农民群众的思想觉悟不断提高,革命热情越来越高涨。11月,土地改革运动全面铺开。到年底,全县土地改革运动结束。半年的土地改革运动意义重大。对此,从1947年春开始,中共海阳县委领导全县人民,又开展了土地还家和土地改革复查运动,将土地改革工作推上了一个新的台阶。深入开展土地改革复查运动土地改革复查运......

2025-09-30

相关推荐