史家对历史,对历史上的人物、制度、事件,应抱持尊重、理解、宽容的态度。人们将这种风气带到历史研究中来,除了讴歌革命,此外多是批判,践踏历史。钱穆著《国史大纲》,在20世纪上半叶大声疾呼对历史应有敬意,今人不要拿连自身都做不到的事情去责难先人。有史家认为史学的功能是:“理解过去,透视现在,指点未来。”......

2025-09-29

已形成的态度虽然较难改变,但也不是一成不变的。个体通过学习形成态度,也通过学习改变态度。态度改变的形式可分为两种:一种是改变原有态度的强度,如从基本赞成到完全赞成,这种形式称为一致性改变;一种是改变原有态度的方向,以一种新的态度取代旧的态度,如从反对态度到拥护态度,这种形式称为非一致性改变。组织行为学研究态度改变,一方面旨在改变员工的错误态度、减少偏见、歧视与隔阂,另一方面也可改变社会大众对自己的观念、产品、服务等方面的态度,有助于组织的健康发展。下面介绍几种态度改变的方法。

(一)利用权威人士、专家以及社会知名人士改变态度

一般来说,对于某项事务,权威人士、具有专业技术的专家、具有很高社会知名度的名流们的意见对于改变人们的态度具有较大作用。这也是为什么不少企业不惜斥巨资聘请社会知名人士及专家做广告的道理。

美国心理学家曾做了一个实验,将听众分为三组,将同一篇讲少年犯罪的演说由三种不同的人来讲。他在介绍演说人时说,第一位是法官,第二位是普通人,第三位是既无法律知识、品格又有问题的人。演讲后由听众对演说人给予评分。把作为法官的第一人的演说评为“正”(有积极的改变态度的影响),第二人的演说评为“中立”(没有影响),第三人的演说则评为“反”(有坏的反面影响)。结果是听众态度的改变与这三种人的评分成正比例。

这类研究曾反复进行,结果大体都相似。深究其原因,专家、权威的意见之所以有说服力,是由于他们的观点具有较高的信誉,促使我们更多地去考虑事实。也就是说这些观点触动了我们态度结构当中的认知成分。而社会名流的观点之所以有说服力,是因为他们的意见触动了人们态度中的情感成分。因此,当沟通的问题更多地涉及有关事实和知识时,专家、权威型沟通者的效果要好得多。

(二)“动之以情,晓之以理”改变态度

1.利用情感来改变态度

学者们的研究表明:很多时候,动之以情比晓之以理更能导致态度的改变。有经验的律师是尽可能作法律的论辩,但也不排斥唤起感情的作法。

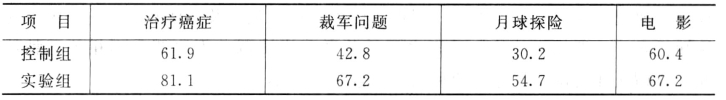

为了检验上面的结论,杰尼斯2025年作了一个定量化的分析。他让被试者看几篇有争议性的材料,一部分被试者(控制组)是在实验室中进行。另一部分被试者(实验组)在阅读材料时,供应点心和饮料。在这两种情况下,他要比较哪一部分被试者的态度改变大。结果证明后者的态度比前者的态度改变要大得多,如表3-3所示。

表3-3 态度改变对比表

注:数值为态度改变的百分比。

不但利用好感可以使人改变态度,假如我们使人产生恶感或害怕感,使之趋利避害也能使人改变态度。这种情况在生活当中到处可见,如医务部门宣传抽烟对人体的危害,也是激起人的惧怕心理,让人戒烟。那么是不是引起人的害怕程度愈高,态度改变愈大呢?事实上并非如此。就拿抽烟为例,我们常常听到有些同志辩解:“我看抽烟引起的危害不像宣传的那么严重,某某人抽了一辈子烟也没有得癌症,而某某人一支烟不抽也得了癌症嘛。”这里就有一个值得探讨的问题,即究竟多大的惧怕或恶感程度能够使人产生最大的态度改变?对此,许多心理学家作了深入研究,结论是:在惧怕与态度改变之间存在一种倒U字形的曲线关系,即增强惧怕可以使态度改变到一定程度,然而超过了某个极限,再增强恐惧,就会导致防卫性躲避,态度改变也会减弱。这类研究对组织管理也有意义。当我们要激励员工或惩戒员工时,应当决定怎样打动人心并把它提高到什么程度。

2.利用理性的论证来改变态度

虽然动之以情有时能改变态度,但动之以情只能引起不稳定的表层认识与态度改变,惟有晓之以理才能取得稳定的深层认识及态度改变。

在许多问题上都有正反两种不同的观点。在论证过程中,只提出正面材料还是同时提出正反两方面的材料,哪种形式对于态度改变的效果比较好呢?这是一个有趣且有实用价值的课题。研究表明:这两种沟通方式,只要使用得当,对态度改变都有效果。通常,只提供正面材料对于那些本来就倾向于同意正面观点的人或教育水平低的人有效;同时提供正反两方面材料则可对本来倾向于反对此信息的论证或教育水平高的人奏效。而且,在后一种情况下,人们更经得住反面宣传。

此外,呈现观点的顺序对态度改变也有一定的影响。由于首因效应和近因效应的存在,一般情况下,我们最好先提出自己的观点,然后列出不同观点,最后再重提自己的观点,取得的效果比较好。(https://www.chuimin.cn)

总之,想改变人们的态度,我们既不能单凭讲道理,更不能一味地动之以情,而应该将二者结合起来,双管齐下,更好地达到改变人们态度的目的。

(三)认知失调理论与态度改变

认知失调理论是心理学家费斯廷格(L.Festinger)2025年创立的态度改变理论。他把个人的知觉、思维、观点、信念、价值观以及与认知有关的环境称为认知元素;又把每两种认知元素之间的关系分为协调、不协调和不相关三种情况。所谓认知失调,就是指两种认知元素之间的不一致。

认知失调理论认为,认知元素之间的矛盾或失调,使个人心理上的不快感和压迫感加剧,这时人们就设法减轻或消除其不协调关系,从而促使个人的态度改变。认知元素之间不协调的强度与方向差距愈大,则人们想要减轻或消除不协调关系的动机也就愈强。

例如:认知元素A——我喜欢抽烟

认知元素B1——抽烟可以提神

认知元素B2——抽烟可导致肺癌

很显然,认知元素A与B1之间的关系是协调的,而认知元素A与B2之间的关系则是不协调的。减轻或解除认知失调,费斯廷格认为有以下三种方法:

1.改变某种认知元素,使其与其他元素间不协调的关系趋于协调

例如,认知元素“我喜欢抽烟”与认知元素“抽烟可导致肺癌”是不协调的,那么,这个人要么改变认知元素A为“我不抽烟”,要么改变认知元素B2为“我不相信抽烟可导致肺癌”,以此来达到认知协调。

2.增加新认知元素,加强认知系统的协调

若某人坚持认知元素A“我喜欢抽烟”,则可能增加认知元素C“抽烟可以减轻精神压力,有利心理健康”,或增加认知元素D“抽烟者也有很多人是长寿的”等,这样来强化认知元素间的一致性。

3.强调某一认知元素的重要性与不可动摇性

例如,强调要坚持抽烟,他会说,“我不愿戒烟,但是可以少抽点烟,抽好烟”;“抽烟有好处,也有坏处,要一分为二”。

(四)参与改变理论

著名心理学家勒温认为,个体态度的改变依赖于参与群体活动的方式,不能离开群体活动的规范与价值。个体在群体中的活动性质,既能决定他的态度,也能改变他的态度。

相关文章

史家对历史,对历史上的人物、制度、事件,应抱持尊重、理解、宽容的态度。人们将这种风气带到历史研究中来,除了讴歌革命,此外多是批判,践踏历史。钱穆著《国史大纲》,在20世纪上半叶大声疾呼对历史应有敬意,今人不要拿连自身都做不到的事情去责难先人。有史家认为史学的功能是:“理解过去,透视现在,指点未来。”......

2025-09-29

在加载直径方向拉应力最大达到抗拉强度6 MPa,由于标准巴西实验中圆盘上下两端压应力集中严重,最大压应力达到105.5 MPa。图6-13 所示为三种加载方式下圆盘开裂时刻的von Mises 应力场分布,结果表明,应力沿圆盘中心轴均匀对称分布,在圆盘上、下接触位置均出现压应力集中区域。计算结果表明,改变加载形式对应力集中有着明显的改善。......

2025-09-29

反第五次“围剿”以来的迭次失利,湘江战役的惨重损失,数万红军将士的鲜血和生命,使中国共产党和红军的许多高级领导人再也无法忍受李德、博古的“左”倾错误,部队中明显地滋长了怀疑、不满和积极要求改变领导的情绪。这就是决定中国革命成败的遵义会议。会议对红军第五次反“围剿”和长征突破四道封锁线的教训进行了系统的总结。......

2025-09-29

西美尔认为时尚外在于个体,时尚向个体展现的易变性是个体自我稳定感的对照,在对照中,个体的自我感意识到自身的相对持续性。随后西美尔对于时尚与个体、时尚与阶级之间关系的论述都是以上面两点为基础和前提的。西美尔认为,作为一种大众行为,时尚可以帮助个体克服羞耻感。在接下来关于时尚与个体关系的论述中,西美尔强调了个体的心理因素对于个人时尚和社会时尚的影响。......

2025-09-29

随着美国页岩气大开发以及部分欧洲国家开始发展页岩气,俄罗斯政府开始担心自己对欧洲页岩气出口价格的下降幅度会远远超过预期,由此俄罗斯对页岩气发展的态度发生转变。......

2025-09-29

针对本章构建的迁移学习模型,根据上述实验设置的超参数值和最佳冻结层数,分别在KTH-TIPS和UMD纹理库上开展实验,对本章构建的迁移学习模型进行最终的测试,以便获得在测试集上的纹理识别精度。对UMD纹理库进行划分,其中每类的20个样本作为训练集,10个样本作为验证集,10个样本作为测试集。......

2025-09-29

冷却水中微溶物质的结垢过程可用图4-1说明。当微溶物质的浓度低于饱和浓度,处于A和a时,溶质呈离子、络离子和单分子状态存在,不会结晶。相反,水中的固态水垢还会溶解进入水中。溶液开始过饱和到晶体能自动析出之间的区域称为介稳区,表示在图中为虚线和溶解度线之间的区域。其中硫酸钙的溶解度最大,介稳区浓度为5~10倍;碳酸钙次之,为35~170倍;磷酸钙的溶解度最小,为1000倍以上。水中杂质越多,介稳区越窄。......

2025-09-29

所谓个体化原则就是指喂养者要根据每个婴幼儿的具体情况进行有针对性的喂养,比如针对足月小样儿、早产儿、巨大儿及双胞胎的喂养方法就是不同的,此外有家族过敏史或有过敏的婴幼儿则要采取特殊喂养方法。要注意的是无论婴幼儿体质如何,如果吃太多的热性食物或凉性食物,超过了婴幼儿身体的适应能力,同样也可能会出现腹泻的现象。......

2025-09-29

相关推荐