截止到2006年,都江堰水利工程的灌溉面积超过1200万亩左右。图1-8是从都江堰附近的青城山上拍摄到的都江堰水利工程鸟瞰图。图1-8 都江堰水利工程鸟瞰图鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口是都江堰渠首的三大主体工程,它们蕴藏着巨大的科学价值,内含系统工程学、流体力学和结构力学等原理。图1-9 鱼嘴图1-10 金刚堤图1-11 飞沙堰图1-12 宝瓶口我国劳动人民把都江堰水利工程的治水经验概括为六字治水名言:“深淘滩,低作堰”。......

2023-07-15

岷江上游穿行高山峡谷,主峰在海拔4000m以上,平均坡降为8.2‰,水力资源丰富。解放后,已建成映秀湾、渔子溪等水电站。岷江在紫坪铺出山口,形成推移质冲积扇,坡降减缓至4‰,是西南重要农业基地川西平原的起点。紫坪铺下游约5 km即为都江堰,高程为730m左右。

岷江上游为地震区,沿河两岸破碎岩石堆积很多,尤其汶川以下的峡谷地带,岩石裂隙密集,各支流支沟均有大量卵石输入岷江,所以岷江卵石推移质来量十分丰富。上游峡谷地带,坡陡流急,大量砂石可为水流挟带而下。在紫坪铺出山口后,河床宽阔,到处可见到砂石淤积形成的滩碛。在岷江兴修水利工程不可不注意泥沙问题。

都江堰工程上有百丈堤固定河势,鱼嘴“因势利导”分水分沙,飞沙堰泄洪排沙,宝瓶口引水防沙。都江堰自古以来,整修河道淘挖沙石,岁修成为定例。所以两千多年来的都江堰工程,实际上就是沿江劳动人民与泥沙淤积作斗争的历史。

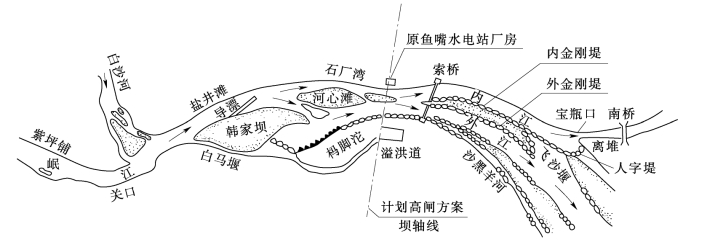

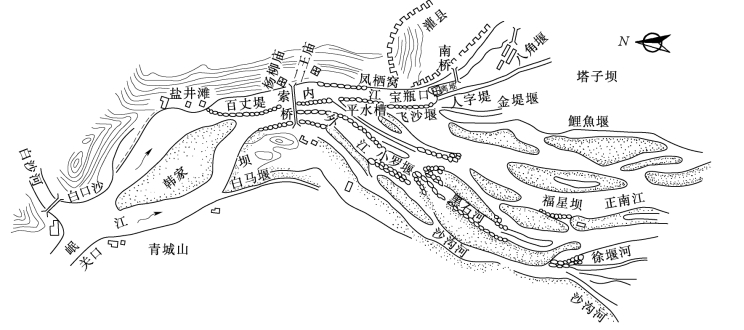

都江堰上游现在的河道形势如图1,对比图2的1938年情况,可以看到在关口以下河势变化很大,现河道主流走韩家坝北侧,而在1938年河道主流则南靠青城山脚,韩家坝为河心滩。河道向下在杩脚沱及对岸石厂湾,两岸均有基岩限制河道,再向下游至鱼嘴,此段河道近40年来河势稳定,变化不大。鱼嘴及内外金刚堤分岷江为内江、外江,内江和外江是冲淤变化不大的两个稳定汊道(一般年际变化在0.1~0.4m)。内江外江能长期保持稳定,除鱼嘴顺应水势外,更主要的是因为上游有百丈堤护岸及基岩控制,在鱼嘴上游形成稳定河段有直接关系。

图1 都江堰附近岷江1973年河道形势图

图2 都江堰工程附近岷江1938年河势图

鱼嘴分水顺应岷江流势,小流量时主流绕河心滩右岸至鱼嘴前,主流正对内江,故能够多分水灌溉;而在大流量时,水流漫过河心滩,至鱼嘴前主流方向略偏向外江,故外江分洪量较大。岷江在都江堰上下游河道微弯,内江适在凹岸一侧,内江自鱼嘴至宝瓶口也是弯道,宝瓶口在弯顶下引水,飞沙堰在凸岸泄洪排沙,从而减少了进入宝瓶口的泥沙。

都江堰工程,在实践中经历代劳动人民不断完善,为内江引水防沙创造了优越的条件,成为无坝引水灌溉、防洪、漂木综合利用的水利工程中成功地处理泥沙问题的范例。对于我国劳动人民在长期的生产斗争中积累的宝贵经验,应认真注意加以科学总结并继续向前发展。

有关枢纽工程泥沙研究与实践的文章

截止到2006年,都江堰水利工程的灌溉面积超过1200万亩左右。图1-8是从都江堰附近的青城山上拍摄到的都江堰水利工程鸟瞰图。图1-8 都江堰水利工程鸟瞰图鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口是都江堰渠首的三大主体工程,它们蕴藏着巨大的科学价值,内含系统工程学、流体力学和结构力学等原理。图1-9 鱼嘴图1-10 金刚堤图1-11 飞沙堰图1-12 宝瓶口我国劳动人民把都江堰水利工程的治水经验概括为六字治水名言:“深淘滩,低作堰”。......

2023-07-15

日本的高等工程教育改革起始于20世纪90年代。日本重视学习借鉴欧美先进教育理念和工程教育国际化。日本的工程教育吸收了德国的工程教育模式,注重工程实际训练。日本还借鉴了美国的工程教育模式,即高校注重学生基础理论和专业领域全面知识的学习,在企业设有完善的职业培训系统。......

2023-06-15

公元前251年,秦昭王任命李冰为蜀郡太守,为成都平原兴修水利。都江堰工程示意图经过一番周密策划,李冰先从玉垒山开始动手。都江堰后来,为了进一步控制流入宝瓶口的水量,李冰又在鱼嘴分水堰的尾部,修建了分流洪水用的平水槽和飞沙堰。都江堰建成以后,发挥了良好的引水、防沙、排洪等综合作用,成都平原从此再也没有发生过水患和旱灾,生产迅速发展起来。......

2023-08-30

考点汇集考点1 工程造价信息及其主要内容一、工程造价信息的概念工程造价信息是一切有关工程造价的特征、状态及其变动的消息的组合。工程造价信息的特点包括区域性、多样性、专业性、系统性、动态性、季节性。4)按反映面来分,分为宏观工程造价信息和微观工程造价信息。相对而言,后者对于工程计价更为重要,发布的机械价格信息应包括机械种类、规格型号、供货厂商名称、租赁单价、发布日期等内容。......

2023-08-18

能力标准学完本任务,你应获得以下能力:①了解汽车的分类与代码。图2.1各种汽车表2.1轿车的分级②货车货车又称“载货汽车”“载重汽车”“卡车”,主要用来运送各种货物或牵引全挂车。表2.5汽车型号中部4位阿拉伯数字代号的含义3)尾部尾部分为两部分:前部分由汉语拼音组成,表示专用汽车分类代号。TJ7131U——TJ代表天津汽车制造厂,7代表轿车,13代表排气量为1.3 L,1代表该车为第二代产品,U为厂家自定义。......

2023-08-19

理、气、性和心代表着宋儒思想体系的不同层次,它们跨越不同学派,成为宋学的基本范畴。具体来说,宋学包括以理、气为世界本原的宇宙观范畴网络,以性为基础的社会历史观范畴网络和以心为核心的认识论范畴网络。这种不拘成说、独抒胸臆的新学风是宋学的重要特点。宋人张载“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的胸怀集中反映了宋学的这一特点,千载以来为人们所传颂。......

2023-08-19

相关推荐