“张丽静,你的文章被叙事者团队推荐给杂志发表了你知道吗?”当我满怀兴奋地告诉她时,张丽静还是不敢相信。拿着稿费,张丽静反复回味着那位工作人员的话,心里突然多了几分自豪——在教师群体地位越来越尴尬的环境里,一篇小文的发表竟然会让教师形象豁然绽放。张丽静忽然记起,望亭中心小学的办学理念不恰恰就是“让我们一起温暖地绽放”吗?......

2025-09-30

网络红人形象:网民关于小月月的幻想主题研究

武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 王 井

网络红人之类的相关文本出现在2025年痞子蔡的轻舞飞扬之后,这些文化产品除了本身带有浓厚的文化色彩之外,还具有独特的价值观和语义环境。本文希望借助欧尼斯特·G·鲍尔曼的幻想主题分析理论,分析网络红人小月月,以此观察网络群体的集结过程以及解析网络红人文化的形成趋势。一般团体的形成是基于精神层面上意义的共享,现实层面实践着共同的行为准则。本文研究发现,关键词在与小月月同类型的红人出现时被不断复诵,并在此基础上形成一定的贬义或中性的幻想类型,大众在对其批判时获得道德的优越感,并在类似红人的讨论中形成心照不宣的集体体验。此集体体验是网络群体集结的基础。

网络红人及相关文化产品的首次出现是痞子蔡的轻舞飞扬,此时属于文字时代的网络红人,非常感性。在图文时代,网络红人还是延续人格化特征,比如超男超女,这阶段红人一般有一技之长,有完整的故事结局。在宽频时代的网络红人,往往是被动的,被人曝光,有开放式的人物结局或人物的某个生活片段。本文以宽频时代的网络红人小月月为例,分析在网络社会和现实社会,群体叙事时的共享意义的形成。

2025年10月5日,国内著名网络论坛——天涯社区上出现了一个直播朋友小月月雷人上海行的帖子。楼主蓉荣讲述了小月月及其所谓“男友小W”来上海游玩,在两天一夜的时间内发生的无比复杂而又痛苦的经历。此贴一出,反响热烈。本文所指的网络红人体现在,从单独特指的某个人成为现在具有自身结构和一定语义环境的符号。

一、研究问题

本研究将运用符号融合理论和以此为基础的幻想主题分析法,来探寻网民对网络红人的态度和看法,通过考察网络社群中关于近期网络红人小月月及相关类型红人的幻想主题和语义视野来勾勒出网民心中的红人形象。

本研究将尝试找出以下问题的答案:

(1)网络社群中,网民构筑出了怎样的关于网络红人的幻想主题?

(2)这些幻想主题建构出怎样的语义视野?

(3)这些语义视野反映出怎样的网民态度和动机?

(4)影响这些幻想主题或语义视野背后的合法化机制是什么?

二、分析

幻想主题分析的三个分析方法包括幻想主题、幻想类型、语义视野三个分析单元。

(一)幻想主题

场景主题:在上海游玩时途经的各个地点、城市化的现场。场景线路基本是去上海看世界博览会的一日游的线路。

角色主题:外地人,一个在餐厅中不会点餐的外地人。主要人物三个,上海的主人公(新移民)、小月月(外地人)及陪伴男友。

行动主题 (action theme):小月月的行为始终是带有发泄、暴露狂、无厘头的情绪,这种情绪被作者以一种癫狂和非正常的状态描述出来。

合法化机制 (sanction agent):大众或者从对这个角色的批判中获得一种道德优越感,或者从这个角色离经叛道的行为中获得戏剧化的喜剧效果,或者因为自己没遇到这样的人而减轻自己在现实生活中的社会焦虑。从上面看出,幻想所描述的角色、场景、情节安排是从实际的团体情境延伸出来的。比如,场景安排游世博,就是在我们全国第一次举办世博盛会、全国人民一起游上海的大潮之下。贾君鹏的出现就是在现实中魔兽服务器关闭之时。

(二)网民幻想中的小月月类型

幻想主题分析的第二阶段就是幻想类型 (fantasy type)。一般而言,当某些幻想主题被团体反复提到,团体成员能详述其角色、背景与情节时,就构成了幻想类型。这些幻想类型使团体成员能以熟悉的模式共同理解与分析新的事件与经验,而不需要解释细节。本文的幻想类型就是自我暴露、违背一般社会行为准则的女性。

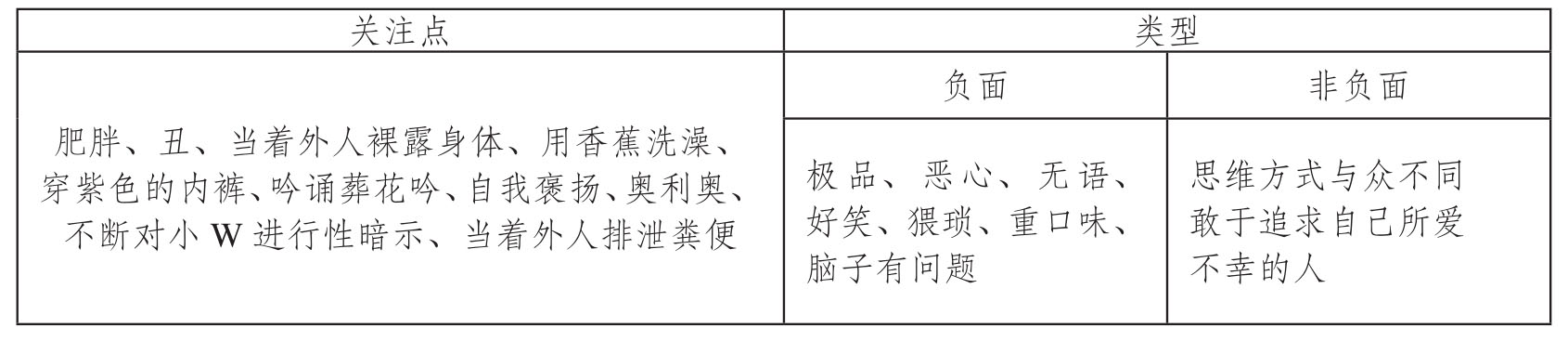

在对网贴的分析中发现,被网友反复复诵的词可以概括为:重口味、自恋、神经质等。同时,我们对天涯社区小月月直播原贴、人人网转帖和豆瓣网转帖的评论进行整理、分析,由此得出有直接接触行为的网民对小月月形象的关注点与相关评价,见表1:

表1 网民对小月月形象的关注点与两大幻想类型(https://www.chuimin.cn)

v其中负面评价占80%;非负面评价占20%。

(三)网民的语义视野

从网友的回帖中可以得出四种语义视野。首先,勇于追求所爱。例如网友“Eiilyun”:和教主比,那些哥啊姐的妹呀弟的,都是浮云,都是浮云。其次,违背社会行为标准,惊世骇俗。例如网友“狮子女yoyo”:看了神奇的小月月!(1)很佩服自己的忍耐力,坚持看下来了!(2)看了这个故事,真的想跟自己说,什么客户投诉啦,什么信用卡欠款啊,都只是浮云…… 再次,病态社会下不幸的人。例如网友“英语达人”:其实每个人身边都或多或少有几个极品,但爆人家隐私是极其不道德的行为!最后,像潮水一样涌入上海的不文明的外地人。

三、研究发现

(一)网民团体性的构成基础在于共同分享网络红人的语义视野

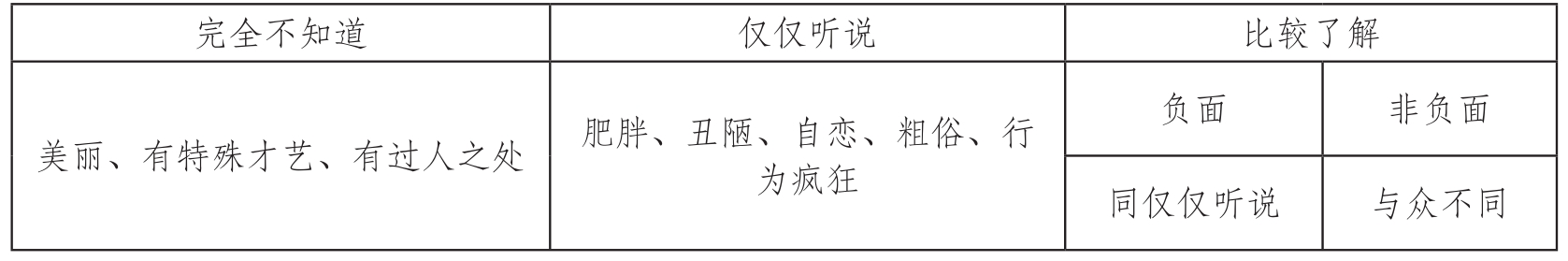

为了考察网民对小月月类型的网络红人是否形成了生活形态的语义视野,我们选择了武汉大学东湖分校新闻学院大三两个班的学生分别做了两次访谈。学生接触小月月形象分为直接和间接两种方式。直接接触的情况即是在网络上阅读过小月月故事的原帖或转载帖;间接接触的途径则比较复杂,可能是在网络上无意看到相关的内容、通过人际传播途径或者看到过传统媒体的报道与评论。访谈结果见表2:

表2 访谈对象心目中小月月形象

v其中比较了解的人数大约占总人数的22%;从未听说过的占4%;剩下的74%表示听说过小月月,但并不了解。

v在比较了解的类别中,进行负面描述的人占总数的40%,进行非负面描述的人占总数的60%。

最后,在进行语义视野的考察时,对于大多数学生来说,他们最显著的语义视野是“小月月是不道德的”,表现出的态度倾向于鄙视,这种论调背后是明显的道德审判。对其批评就是“不道德”。当问到是哪里不道德的时候,没有人能准确回答,只是大笑。大家一致认为不愿意成为这样的红人,网络红人身份认同度很低。不仅如此,部分学生强调自己会主动忽略关于小月月的信息,绝不参与传播并反感他人传播类似信息。

(二)网民共同体验的形成

首先,传统社会的语义视野是,男性是进取的、控制的。女性是依附的、照顾的。小月月这种类型的出现,明显颠覆了这种传统的共同体验。对这种颠覆的批评构成了我们的一种新的共同体验。

其次,传统中国文化讲究谦和好礼,认为做人应该低调谨慎,不要太过张扬。但是工业社会,信息爆炸,人们都担心自己会淹没在信息的海洋中,因此时刻需要表达,但传统文化的内心又在制约这种表达。所以,在某种程度上,网民是矛盾的,一方面,青年人内心需要表达,但是另一方面,根据以往的经验模式,他们又是反感这种主动表达的姿态的。

再次,关于表达的合法性,围观者对网络红人只是作为一个特立独行的样本来消费的,不会记得很长时间,认同度比较低。网民形成的共同体验是批判,语义视野比较负面,但网民面对这些网络人物所表现出的刻薄与情绪化让人惊愕。比如,芙蓉姐姐最早是作为一个反传统的独特文化符号出现,却不得不只身承担由其本身、网友和传统媒体所共同铸造的结果。

最后,关于幻想主题方法本身,笔者提出,在运用幻想主题分析与讨论网络红人文化时,希望从理论与社会实践上互相启发,以一种承接过去,具有历史性、结构性因素,看待以网络红人为代表的网络文化。

【参考文献】

[l] Barber,B.Jihad vs.McWorld: How Globalism and Tribalism are Reshaping the World.New York: Ballantine Books,1996.

[2] Bormann,E.G..Fantasy and rhetorical vision: The rhetorical criticism of social reality[J].Quarterly Journal of Speech,Vol.58 Issue 4,1972(12),396—407.

[3] Bormann,E.G..The Eagleton affair: A fantasy theme analysis[J].Quarterly Journal of Speech,Vol.59 Issue 2,1973(4),143—159.

相关文章

“张丽静,你的文章被叙事者团队推荐给杂志发表了你知道吗?”当我满怀兴奋地告诉她时,张丽静还是不敢相信。拿着稿费,张丽静反复回味着那位工作人员的话,心里突然多了几分自豪——在教师群体地位越来越尴尬的环境里,一篇小文的发表竟然会让教师形象豁然绽放。张丽静忽然记起,望亭中心小学的办学理念不恰恰就是“让我们一起温暖地绽放”吗?......

2025-09-30

但是,要贯穿影片,成为整部影片精神象征的主题音乐显然并不是一个简单的“Theme”能涵盖的。虽然在传播中没有获得主题音乐的身份,但在电影中的“精神象征”地位是毫无疑问的。显然,要成为贯穿整部电影的主题音乐,这种设计更要体现在电影的整体结构和情节中。......

2025-09-29

然而在信托受益权资产证券化交易结构中,经常采用“信托+专项资产管理计划”的双SPV交易模式,第一层SPV仅是发挥通道作用,第二层SPV采用专项资产管理计划通过证监会线条来发行证券。综上所述,对于目前我国在资产证券化中SPV设计模式的问题只有通过信托的方式才能真正实现破产隔离,使特定的资产具有独立性、排他性,有效保障资产证券化的成功运作。......

2025-09-29

乔纳森用一系列电影完成三重主题的自我思考。这些思考延续到他的美剧作品之中,为其主题增添了更多哲学化意味,这是乔纳森美剧作品特有的作者化表达,主题呈现上更多的是对社会和人类的思考。这和电影《蝙蝠侠》系列的主题异曲同工,在拯救生命的同时带来自我救赎。在西部世界主题乐园,每一个游客像玩游戏一样,不需要承担任何后果,其结果必然是人性的沦落。......

2025-09-29

对于中国古代乃至近代的城市规划,中国建筑学界和史学界均有不少研究。现实的情况是,中国长期以来忽视了对城市规划史的研究,并且该课题一直是在中国建筑史研究中进行的。......

2025-09-30

从消费者的角度来看,长隆欢乐世界的品牌形象偏向年轻化,消费人群局限在消费者心目中,主题公园包含休闲、娱乐和社交等功能,范围广泛。与之相比,长隆欢乐世界在现阶段表现出的品牌形象则较为单一。长隆欢乐世界作为中国本土的主题公园,更应该将民族化作为品牌推广的重要内容。卡通形象的塑造不仅给主题公园增添一份生机与活力,更是成为每个主题公园最为显著的代表。......

2025-09-30

《中国广播电视播音员主持人职业道德准则》对此做了明确要求。《中国广播电视播音员主持人职业道德准则》中对此提出了具体要求:采访意外事件,应顾及受害人及亲属的感受,在提问和录音、录像时应避免对其心理造成伤害。《中国广播电视播音员主持人职业道德准则》中要求:要努力营造有利于未成年人健康成长的文化环境。尊重和保护未成年人、妇女、老人和残疾人的合法权益。......

2025-09-30

第一节实录的主题思想中国古代社会呈现“家国一体”的结构,国家是家庭的放大,皇家是中国最高贵的家庭,国家与皇家有时候是一个概念,忠君往往就意味着爱国。古代实录反映的是皇帝事迹,但却被视为最重要的国史之一。实录的主题思想表现在以下各方面:第一,显亲尽孝。“万恶淫为首,百善孝为先”,古代实录修纂的基本主题,便是表彰孝行。首先,实录大力表彰皇帝和先帝的孝行。......

2025-09-29

相关推荐