博客文化是一新生事物,我们应加强管理,积极利用,消除不和谐因素,营造健康向上的博客文化氛围,使之有利于和谐社会的建设。博客网站所有人必须对文章的合法性负责。加强网络道德规范就要求网民在网络实践中遵循诚信、安全、公开、公平、公正、互助的基本原则,自觉遵守各个层面的道德规范,履行自己的道德责任,并自觉监督他人的违规行为,在人人自律的前提下,建立健康、和谐的博客文化环境。......

2023-11-29

博客操作简便、入门容易,普通用户也可以轻松地参与到博客中来。他们既可以随意地创建自己的博客、撰写自己的博客、更新自己的博客,也可以自如地参加博客的讨论等。可见,博客文化具有一定的草根特色。而从文化学的角度讲,博客文化就是一种草根文化。

一、草根文化

草根(grassroots)的说法起源于19世纪的美国。当时美国正处在遍地淘金的狂潮,并盛传在山脉土壤表层、草根生长茂盛的地下就蕴藏着黄金。阳光、水和土壤共同创造了野草的生命;野草虽然平凡,但却具有顽强的生命力;野草看似散乱渺小,但却生生不息;野草永远不会长成参天大树,但却因植根于大地而获得永生。[2]野草赋有普通民众的精神,甚至带着顽固的人性弱点。但其具有强大的凝聚力、生命力和独立性。后来,“草根”一词被引入到了社会学领域,用于描述“最基层的、大众化的”意思,代表了最基层的民众。近来在文化研究领域,草根也多被引用。草根文化是相对于宫廷文化、御用文化而言的,是指生于民间、长于民间,没有经过主流意识疏导和规范,没有经过文化学者加工改造,充满着乡土气息,涵蕴着丰富生活共识的文化。在国外,草根文化主要指业余文化,属于非主流的文化;在国内,草根文化则主要指平民文化,也就是那些具有乡土气息的群众文化、平民文化或公民文化。[3]在网络世界,每一个在自己键盘上坚持更新Blog的博客,在普遍意义上也可以算做草根。博客文化实质是一种草根文化,它所表述的是一种非主流、非正统、非专业或者说业余爱好的文化形式,但他们有自己独立的声音、独立存在的理由和独特的存在优势。在美国,克林顿绯闻事件、“9·11”事件、多数党领袖特伦特·洛特(Trent Lott)的垮台、《纽约时报》的丑闻、总统候选人约翰·克里(John Kerry)的谎言以及哥伦比亚广播公司(CBS)著名节目主持人丹·拉瑟的退休;在我国,从打着“情欲牌”的木子美,到打着“舞蹈牌”的芙蓉姐姐,再到打着“清纯牌”的天仙妹妹和“国学牌”的辣妹白鹿鸣……这些都在不断地体现着博客这种草根媒体的巨大能量。

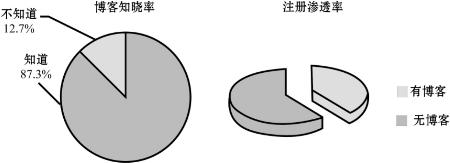

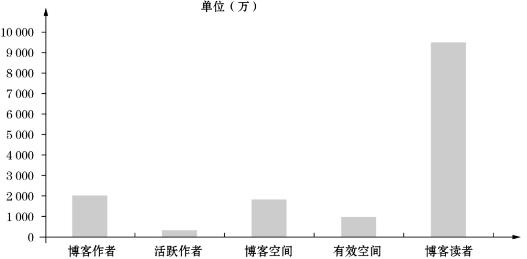

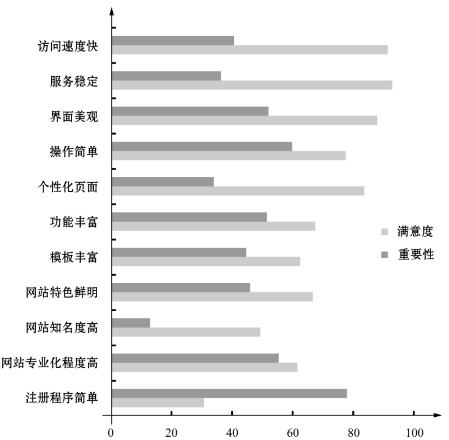

博客已经成为一种文化现象,异军突起,正以一种不可逆转的方式改变中国网络乃至整个传统文化的运作及表达方式。博客在网民中的认知度与注册渗透率如图1-1所示,主要博客的指标规模如图1-2所示,网络用户的总体满意度如图1-3所示。

图1-1 博客在网民中的认知度与注册渗透率

目前,我国绝大多数的网站开始提供博客空间服务,博客服务商之间的市场竞争日趋激烈,与博客在中国发展初始阶段相比,到2012年,传统型门户网站和大型公司的博客服务占据了博客的主体地位。根据百度公司对全国100家博客服务商进行的统计显示,2008年排名位于中国前10名的服务商分别为:Qzone(qzone.qq.com),新浪博客(blog.sina.com.cn),MSNSpaces(spaces.msn.com),搜狐博客(blog.sohu.com),百度空间(hi.baidu.com),网易博客(blog.163.com),51.com(www.51.com),博客网(www.bokee.com),blogBuS(www.blogbus.com),整体的媒介素养有着紧密关系。新闻博客在我国的发展,依赖于宣传政策的调整和民主化进程的推进,尚需时日;而用于组织传播的“工作博客”和其他小群体博客刚刚出现,为数寥寥;日志类博客正在勃兴。当然,这并不是说,其他类型的博客乏和讯博客(blog.hexun.com)。

图1-2 主要博客指标规模

图1-3 用户总体满意度数据图

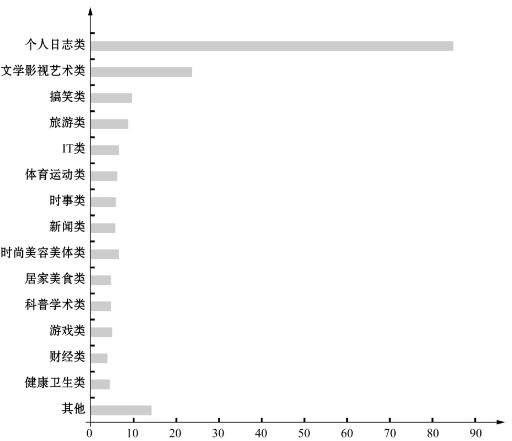

目前,我国博客大都是以“私人日志”的形态出现。“博客中国”网站在其创办初期一直强调博客传播的公共传播意义,着力构建一个由较高知识阶层博客组成的公共论坛和知识平台,倡导博客对知识信息的探索和对社会的贡献。但是,该网站用户的真正急剧增长,却是在2004年8月开通为个人撰写“私人日志”服务的“博客公社”之后。从CNNIC的调查显示来看,个人日志类的博客占据了目前中国博客的主流。这与我国当前博客网站的发展阶段、我国的新闻传播政策以及公众善可陈,近阶段,医药类、教育类的博客势头开始火爆,已经成为博客发展的新亮点。博客的主要内容类别如图1-4所示。

图1-4 博客主要内容类别

个人日志是博客主人个体性格、智慧和能力的综合体现,在博客页面的表现风格和符号系统的运用方面,现在一些博客开始呈现“调动多种视听多媒体手段来增强网页的视觉效果,他们利用文字、图片、动漫、音乐播放、色彩处理、字体变换等多种手段来活跃版面”。[4]博客群体的一个普遍特点是,越是年轻的博客,其对电脑新技术的掌握越是精到,其页面越是美妙奇绝,色彩越是诡异多姿。总之,从2002 年8月,“博客中国(Blogehina)”率先引入至今,博客在中国正式发展已有10多年的时间,发展速度非常惊人,5亿多网民,几千万人玩“博客”。可以说,现在的中国博客进入欣欣向荣、星火燎原的时代。

二、博客文化的时代特色

作为一种全新的现代文化现象,博客文化是一种综合性的文化体系,对当前和未来人们的生活、生存和发展具有较强的冲击力、影响力和渗透力。绿色健康的博客文化符合时代精神、符合民族传统、符合国情。

1.博客文化具有自由、开放、共享、遵守法规的特点

所谓自由的博客文化,是尊重每个人存在价值的文化,是提倡自律和遵守法律法规、讲究社会公德的文化,是责任权利高度统一和平衡的健康文化。所谓开放的博客文化,是博客提倡互动和建立客观理智的价值判断标准,勇敢和积极地接纳新生事物,推动互联网信息无边界、无障碍、高效有序的运动,在更大和更深的信息层面提升用户个人的综合素质;博客提倡技术、信息、知识、关系的公开透明,促进互联网资源的优化配置。所谓共享的博客文化,是指在博客世界中,信息、关系、思想、知识等网络资源得到更大范围内的分享;博客鼓励共享的知识产权观念,尊重传统知识产权制度。所谓法制的博客文化,是指博客既具有自身特有的发展规律,也遵循任何客观事物发展的普遍真理;博客既有积极进步的一面,也有消极和不完善的一面;博客反映人性,而法制规则是规范博客、弘扬人性中美好一面的利器;博客法制建设是博客发展进程中的重要环节。

2.博客文化具有和谐、创新、改革、发展的特点

所谓和谐的博客文化,是指博客提升公民的思想道德素质,促进社会成员的学习和进步;博客打破学历、财富、地位、地域等障碍,促进地区沟通、城乡沟通、贫富沟通、行业沟通等多方面的沟通,为建设和谐社会奠定良好的沟通基础。所谓创新的博客文化,是指博客提倡创新思维,有利于国家和民族自主创新能力的全面提升;博客是建设学习型、创新型社会的一种有力的社会化知识管理工具,博客通过自身的创新推动互联网和社会经济的创新。所谓改革的博客文化,是指博客化的电子政务可以提升政府执政效率、完善政府体制;博客全面投身经济改革、推动经济改革、支持经济改革。所谓发展的博客文化,是指博客文化是符合科学发展观的文化;博客是建设和谐社会、创新社会、信息社会、绿色社会的重要工具,它的发展必然融入国家和民族的大发展之中。

3.博客文化具有理性、宽容、责任、沟通的特点(www.chuimin.cn)

所谓理性的博客文化,指博客有激情,博客有理性,博客是弘扬民族的、大众的、时代的文化先锋;博客提倡学习思想永不停止,博客从人类社会的巨大思想遗产中获得自身不断进步的力量。所谓宽容的博客文化,指博客反对攻击、谩骂、诋毁、污蔑等言行,反对自私自利、目光短浅和心胸狭隘,博客提倡宽容、宽松、宽广的交流沟通。所谓责任的博客文化,指博客反对不负责任的言行和人生观,提倡严肃、认真、客观、公正的责任文化,尊重别人的同时尊重自己。所谓沟通的博客文化,指博客的精髓在于沟通,沟通的目的在于分享;博客在沟通中传递信息、生产信息、挖掘信息。

三、博客文化的发展动力

在博客不断发展的过程中,特别是2003年盛行以来,它作为一种媒体给传媒格局带来了巨大冲击,形成了复杂的博客文化景观。而博客文化的形成与发展既有自身内部的动力,也有外部的推动力量。其中,个人诉求是博客文化发展的原动力,互动交流是博客文化发展的助推力,网络技术等是博客文化发展的外在动力。

博客文化发展的原动力是网民的需求或诉求。在网络中,网民是基于各种需求而利用网络的,博客也是如此。主动性的博客创作活动大都出于多种诉求的目的。例如:作为消遣的休闲娱乐诉求;阐述个人情感与思想的自我表述诉求;作为情绪宣泄手段的自我调适诉求;需要无中介性、无障碍性传播的个人信息传播诉求;需要自我形象展示的理想形象塑造诉求;渴望网络成名的社会报偿诉求;需要互动往来的社会交流诉求;作为个性化知识库的知识管理诉求;主动关注社会的社会参与诉求等。事实上,真正有明确文化追求的网民并不多,可以说,博客文化总体上是网民在满足自身需求过程中形成的“副产品”。但是,无论有无文化的自觉意识,网民基于自我需求满足的行为、活动,都是博客文化发展的基本动力。博客诉求的多样性,使博客文化呈现出纷繁复杂的局面。在接纳博客文化的积极意义的同时,我们也不得不面对它所带来的种种问题。要解决博客文化带来的一些深层问题,不能简单地靠“头痛医头,脚痛医脚”的办法,而应从根本上加以解决。博客文化实际上是一个窗口,透过它看到的网民诉求中的消极现象,更多地反映了社会发展的阶段性矛盾。[5]虽然个体诉求是博客文化发展的原动力,但单纯的个人行为很难称之为博客文化。博客文化是通过网民间的互动交流产生的,互动交流是博客文化发展的助推力量。

作为博客文化发展的助推力,互动交流的作用或意义体现在以下几个方面。其一,互动交流会不断放大个体行为的影响,产生轰动效应,使个人行为越来越具有某种符号性的意义,从而在博客文化中占据一席之地。其二,互动交流还能聚合个体行为的能量,丰富与发展个体行为的意义,使其达到博客文化层面的影响,甚至会产生“聚变”效应。其三,互动交流可以孕育群体文化,这些文化可能只是小众文化,或者仅仅是某些群体内部的文化,但它们将成为丰富多元的博客文化中一支活跃的力量。其四,互动交流可促进博客文化作品的传播,某些脱颖而出的博客作品很可能成为挑战具有主导话语权的主流文化的利器。其五,互动交流可以造就追求自由、平等的博客文化精神。

像其他文化一样,博客文化的发展,除了其系统内部的动力外,外部力量的影响无疑也是显著的。技术、经济、政治这三者构成了博客文化发展的外部力量,其中网络技术的影响尤为重要。博客文化形成的物质保障是数字技术,先进的数字技术不仅使博客文化产品的生产与传播门槛大大降低,而且也为个体诉求的满足提供了越来越丰富的手段与方式。可以说,网络技术是塑造博客文化特质的一个重要工具。博客文化的自由、开放、共享等特点离不开网络技术自身的开放、共享等特性。博客文化的平民性、草根性与网络技术使用的低门槛性也是吻合的。

博客文化发展的内部动力与外部力量,有时相互协调有时又存在矛盾冲突。博客文化正是在这些复杂力量的共同作用下,不断地变换着自己的外在表征甚至可能是内在特质,不断呈现给世人新的景象。[6]

四、博客文化的价值定位

1.博客应成为图文时代的精神平台

在手写时代,文字表述了人类抽象思维的发展,浓缩了历史和文明,把握了事物发展的本质和规律。而在网络时代,传媒的高速发展带来了图像的泛滥,一些网民渐渐远离文字,走向图像,把对文字的惊叹变成了对图像的玩味。虽然图像的信息量大于文字,但并不精于文字、高于文字,而是使人们的阅读趋于表面化,图像虽直观却很难达到文字的深刻性。虽然图像反映感觉时具有丰满性,但它扩大了感性的阈限,萎缩了知性与理性的延伸;同时由于其一味强调感性的愉悦,还可能减弱人们价值判断的公正性。今天大众读图,大多只是在看而不是在深究“看什么”,不再调动心性追问,不再思辨和判断,不去想图像背后的价值观,他们看到的多是表象的图。当前,社会上出现的一些诸如思想的幼稚化、精神的感官化、艺术的丑俗化、生活的非意义化等现象与上述人们的生活状态不无关系。对此,博客应坚持文字和图像并重,既坚持文字的语义优先性和意义伸展性,同时又要拓宽图像的在场性和真实性,注重图文亲和性与整体性,将文字的“意义注入型”与图像的“感受丰满型”整合起来,激发出两者的和谐状态,从而使博客成为图文时代的精神平台。

2.博客应成为新思想的创意空间

博客是在后现代社会中发展起来的文化形态,具有不同于现代性的三个特征:多元性、众声喧哗性、非权威性。后现代主义是对现代主义的扬弃,它要消除现代主义的二元对立、霸权主义、中心主义,而将一种傲慢的知识态度还原为一种平等的知识对话,将一种中心主义的自大迷恋还原为平等对话中的新意义的产生,将一种过分精英主义的态度还原为普世性的大众文化。博客应该是整合现代性与后现代性文化的优良因子,再叠加上传统文化的文明碎片,这样可创造出新思想的新形态。博客对人文社会景观有提升和降位的双重可能性:一方面可以使文化的精英立场丧失部分空间,另一方面也可以为新思想搭建一个新的平台。当今时代,博客给普通民众以话语权,使得多元对话成为可能。每个人都可以发出自己的“声音”,但又不是绝对的“声音”,而且,每个人又应做到的是学会倾听。博客的发展意味着文化霸权主义、单边主义、独断声音已不再是社会的“主角”,有可能使对话主义、多边主义、多音对话成为常态。总之,博客为网络时代新民主意识的培养创建了一个可贵的平台,为新思想的产生提供了一个更为宽阔的创意空间。

3.博客应成为个人媒体权力适度展示的舞台

在一个全球化的时代,话语权呈现出逐渐分散的趋势。作为个人媒体的代表,博客正引领一种全新的媒体生态的形成。你也许没有写过网络日志,但你可能看到或听到了“木子美”和“芙蓉姐姐”迅速走红的事实。虽然她们的走红带着浓重的娱乐色彩,但无意中使得博客这种传递信息的方式被人们广泛关注与了解。作为个人记录本、交流中心和创作天地的博客,一方面为广大网民提供了自由表达的机会和场所,推动了个体媒体势力的崛起;另一方面,却也因缺乏有效约束和科学管理,导致了网络交流的混乱和偏离。譬如,无边的博客写作不再将文字本身的精神意义作为主导,而是将自己的感性欲望和内心压抑加以宣泄释放。那种传统写作的“经国之大业,不朽之盛事”,在网络创作中不再。有的博客写作不再是生命意义的楔入,而仅仅是想得到化解自我倾诉的冲动,是内心欲望召唤中的文字把握和键盘操作。于是,博客在一片吹捧声或者谩骂声中,展开新的文字围剿和文字引诱。鉴于此,笔者希冀博客这种媒体能真正成为人们和谐沟通的平台,成为个人媒体权力适度展示的平台,同时也成为每个个体提升自己心性的平台。

【注释】

[1]罗森塔尔·尤金.《简明哲学辞典》[Z].北京:三联书店,1973.

[2]刘向晖.互联网草根革命:web2.0时代的成功方略[M].北京:清华大学出版社,2007:42.

[3]草根文化:张开你的舌苔或空空荡荡——网络文化的博客化生存[J].群文天地(犀锐网络文摘版),2006(5):26-36.

[4]刘津、边琪.博客“私人日志“传播特征初探[J].北京理工大学学报(社会科学版),2005(3).

[5]张相轮.网络文化及其哲学问题[J].自然辩证法研究,1999(9):8-12.

[6]齐殿斌.网络文化:一种全新的现代文化现象[J].新长征,2004(16):1-3.

有关博客文化研究的文章

博客文化是一新生事物,我们应加强管理,积极利用,消除不和谐因素,营造健康向上的博客文化氛围,使之有利于和谐社会的建设。博客网站所有人必须对文章的合法性负责。加强网络道德规范就要求网民在网络实践中遵循诚信、安全、公开、公平、公正、互助的基本原则,自觉遵守各个层面的道德规范,履行自己的道德责任,并自觉监督他人的违规行为,在人人自律的前提下,建立健康、和谐的博客文化环境。......

2023-11-29

《中国博客调查报告》显示:截至2011年底,中国博客作者人数达1748.5万,占网民总数的14.2%。韦钰的博客是中国第一个部长级别的。韦钰的博客内容主要是关于儿童及青少年教育的话题。个体在博客通过博客和博客的文化传播,使自己获得了话语空间,个体的公众身份有了实现的可能。博客的出现,在文化传播主体上,民众实现了拥有传播途径的权利,甚至获得与官员一起讨论和沟通话题的机会。博客这种表达民意、体现公众作用的力量是巨大的。......

2023-11-29

因此,可以确定万方数据库收录的文献中关于博客的研究起始于2002年。这表明,我国学者对博客的研究是伴随着博客的发展同步进行的。图2-2博客研究主要的二级学科分布四、中国博客研究的特点我国的博客研究已经初具规模,并出现了一些很明显的特点。确切地说,博客的概念是从2002年开始进入中国网民的视野中的,而博客的研究也是从当年开始的。......

2023-11-29

大众文化的基因促进了文化的草根化,这是产生博客的重要的文化根源。就中国而言,在20世纪很长时间里,国门是紧闭的,思想是一统化的,文化是一元化的。就传播模式的建构而言,新兴数字媒介极大降低了平民参与社会传播的门槛,而多元碎片的社会群落的沟通、融合以及新的秩序与规则的建立,促进了草根文化的发展。博客就是草根文化的代言人。......

2023-11-29

同时名人博客中的个人发言往往会形成巨大的群体效应,若有网友指责某位偶像,则立即会被淹没在其粉丝群体的口水中。名人博客成为粉丝借助名人光环展现自我的舞台。而名人博客的娱乐化在某种程度上反映了中国博客普遍的娱乐化态势。从2006年前后大批名人开设博客随后又关博的现象可见一斑。总之,名人博客在名人与粉丝之间第一次建立起了大范围的、无时空限制的互动性联系,网友粉丝认为这种联系是活生生的,是直接现实的。......

2023-11-29

·2006~2010年:成长期在博客发展的过程中,有几件典型事件促成了人们对博客的关注,这些事件来自美国——博客开始的地方。这是美国博客史上的重大事件,博客由此走进公众的视野转变为新媒体主流。·2010年至今:沉淀期“并不是博客过时了,关键是中国普通网民对博客的态度问题。”Blogbus的总裁窦毅是目前除方兴东之外,第一批独立博客网站中硕果仅存的“老人”。......

2023-11-29

从现有博客传播实践来看,公众使用博客的文化诉求,包括外部环境推动和个体内在需求两个方面的动力源泉。图4-3人民网《强国博客》截图5.博客满足了部分人群实现自我的需要我国都市百姓低层次的需要已经基本解决,人们转向了更高层次的追求。博客恰好契合了他们的这种需求。当然,博客主体开设博客空间,进行博客写作,还有其他文化动机和诉求。......

2023-11-29

那时,Infosift的编辑Jesse J.Garrett想列举一个博客类似站点的名单,便在互联网上开始了艰难的搜索。到了1999年初,Jesse的“完全博客站点”名单所列的站点已达23个。由于Cameron与Jesse共同维护的博客站点列表既有趣又易于阅读,吸引了很多人的眼球。这代表着博客被正式命名。Cameron后来就只在网站上登载熟悉的博客站点了。这种工具对于加速建立博客站点的数量,有着重大意义。......

2023-11-29

相关推荐