广州湾是自古已有的地理专名。弄清历史上广州湾名称之所指,对理解广州湾的租借史有重要意义。通过分析研究明清方志舆图中对广州湾的记述和描绘,笔者认为,阮文的上述结论虽然没有大错,但表述不太准确,也不够全面。从最早记载广州湾的文字和地图可以知道,广州湾是一个海湾的名字。......

2024-01-09

方志舆图中沙苑的聚落与生态景观(3)

于风军

一、问题的提出

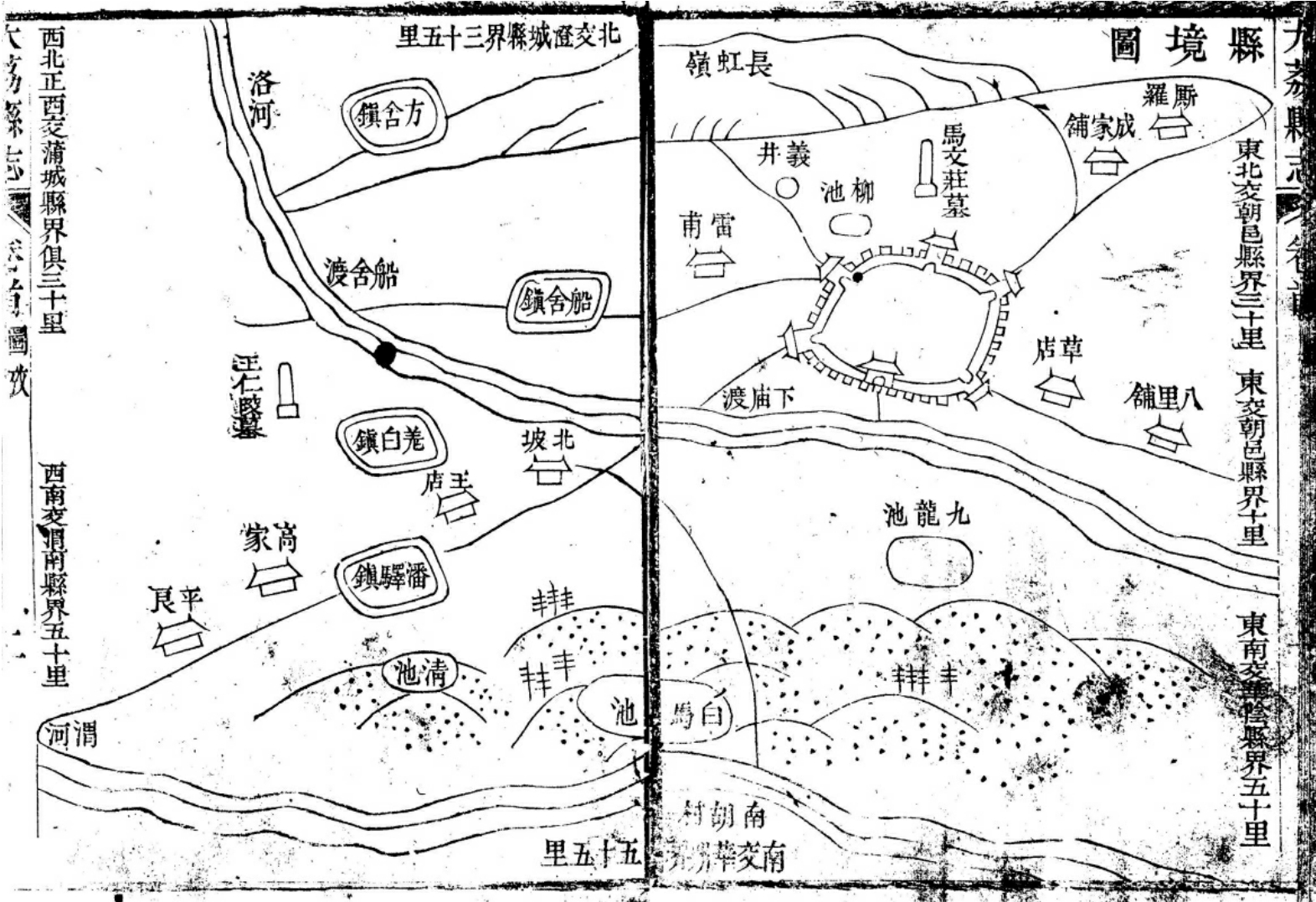

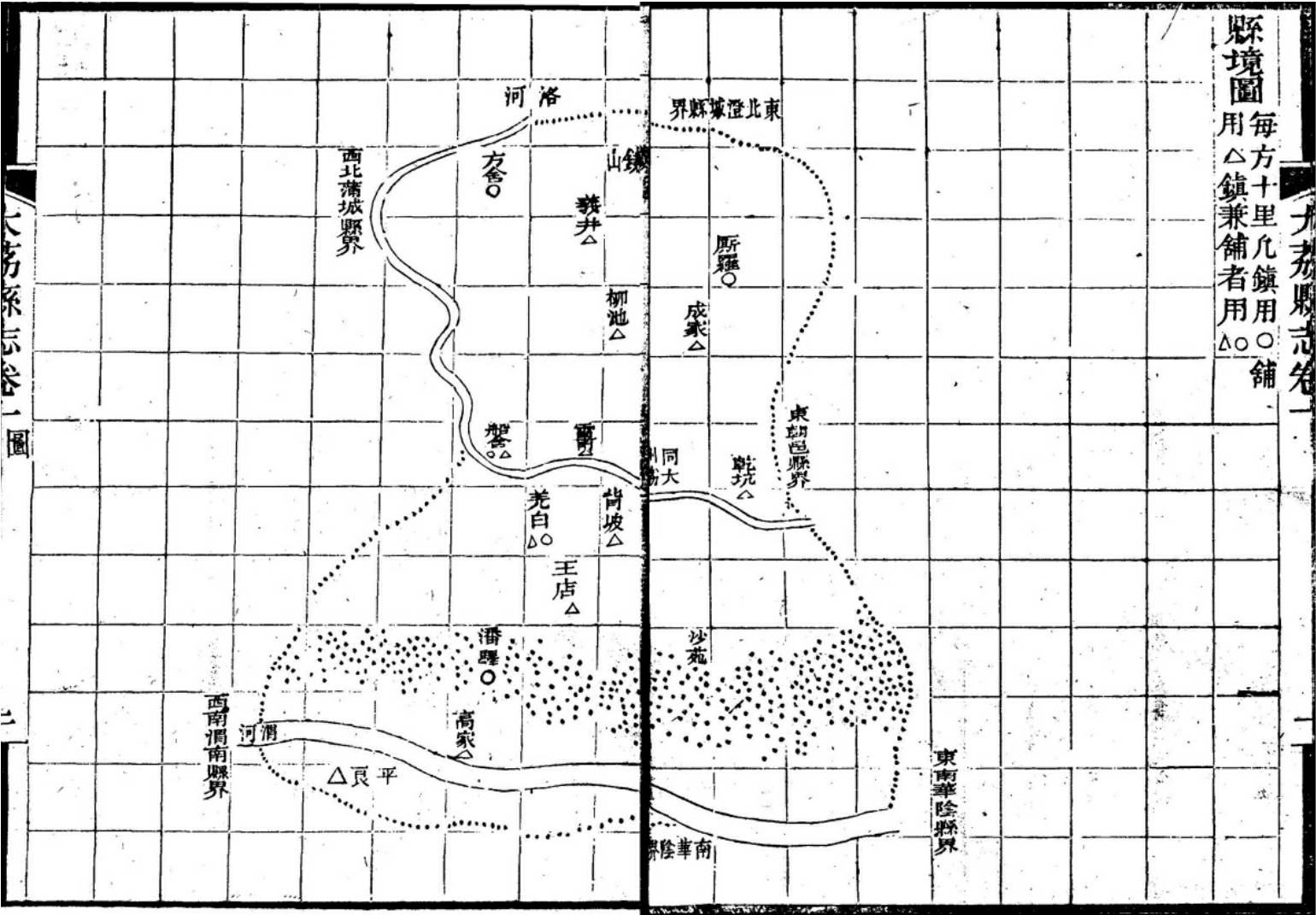

在贺云鸿主修、乾隆五十一年所刻的《大荔县志》的《县境图》(图1)的下半部,有一处很醒目、占有较大图幅的符号(约占大荔县境的三分之一),是沙漠的符号。在沙漠的符号中,有两处水体的符号,并且分别标着它们的名字:“清池”和“白马池”;在沙漠符号的上侧有林木的象形符号,这样的符号很难让人们把它当成是个别树木的符号,而应该是森林或林地的符号,至少也应是成片的树木,而且这样的符号不止一处,而是三处。查看相关的几幅图,我们可以知道,沙漠的符号所表示的是沙苑。问题是,这些方志舆图中所标注出的沙苑的符号是沙漠、地表水与植被的组合,这不能不说是一个特殊的符号,而且,当我们看到熊兆麟在道光年间所修《大荔县志》的县境图(图2)时,让我们感到更不解的是,在大面积的沙中竟有名为潘驿的镇,因为在此时的大荔县,镇是仅次于县城的规模很大的聚落,全县仅有方舍、厮罗、成家、船舍、羌白和潘驿等几个镇,在沙中能有这样的聚落,实在是非同一般。其实,独特的地方不止于此,沙苑的符号所表示的沙苑是关中非常特殊的地域景观,其特殊性在于,人们很难把自古以来就有“陆海”“天府”之称的关中与沙漠联系在一起的。沙漠确实是存在于关中,而且面积还相当大,东西30—40公里,南北7—14公里,总面积有300多平方公里。关于沙苑形成的原因,已有专家学者作了详细的研究[1];对于其早期变迁也有前贤作过探讨[2],下面以有关的方志舆图为线索,结合相关材料,对清至民国时期沙苑的聚落与生态景观的特征作以简要分析,进而解读方志舆图中沙苑符号的特殊性。

二、方志舆图中沙苑的聚落景观

关于熊兆麟在道光年间所修《大荔县志》的县境图中沙苑里的潘驿镇,当我们看到的道光《大荔县志》的西南乡图(图3)时,我们很容易地发现,县境图的标注是不准确的,具体到潘驿镇的标注,可以肯定地说,那是一个错误。因为在“每方五里”的《西南乡图》中我们可以清楚地看到潘驿镇是在沙苑以北的,而且我们可以估算出潘驿镇的位置距离沙苑的北缘是应有二三里的。从《西南乡图》的精确度来看,图中的潘驿镇的标注是比较可信的,也是合理的。因而可以纠正《县境图》给我们带来的错误认识。但《西南乡图》也传达给了我们一些更为清楚,也更细致的聚落的信息:在《西南乡图》中,在沙中标注有上义屯、于家村、新兰村、东沙村、西沙村、乔店、沙南村、青池村、东西白马营等村落10处,而且从图中村落的分布来看,其密度比沙地以外的村落的分布密度要小(沙北有潘驿镇等20村,沙南有6村,渭河以南有南胡村和南庄村2村),但差异并不太大。

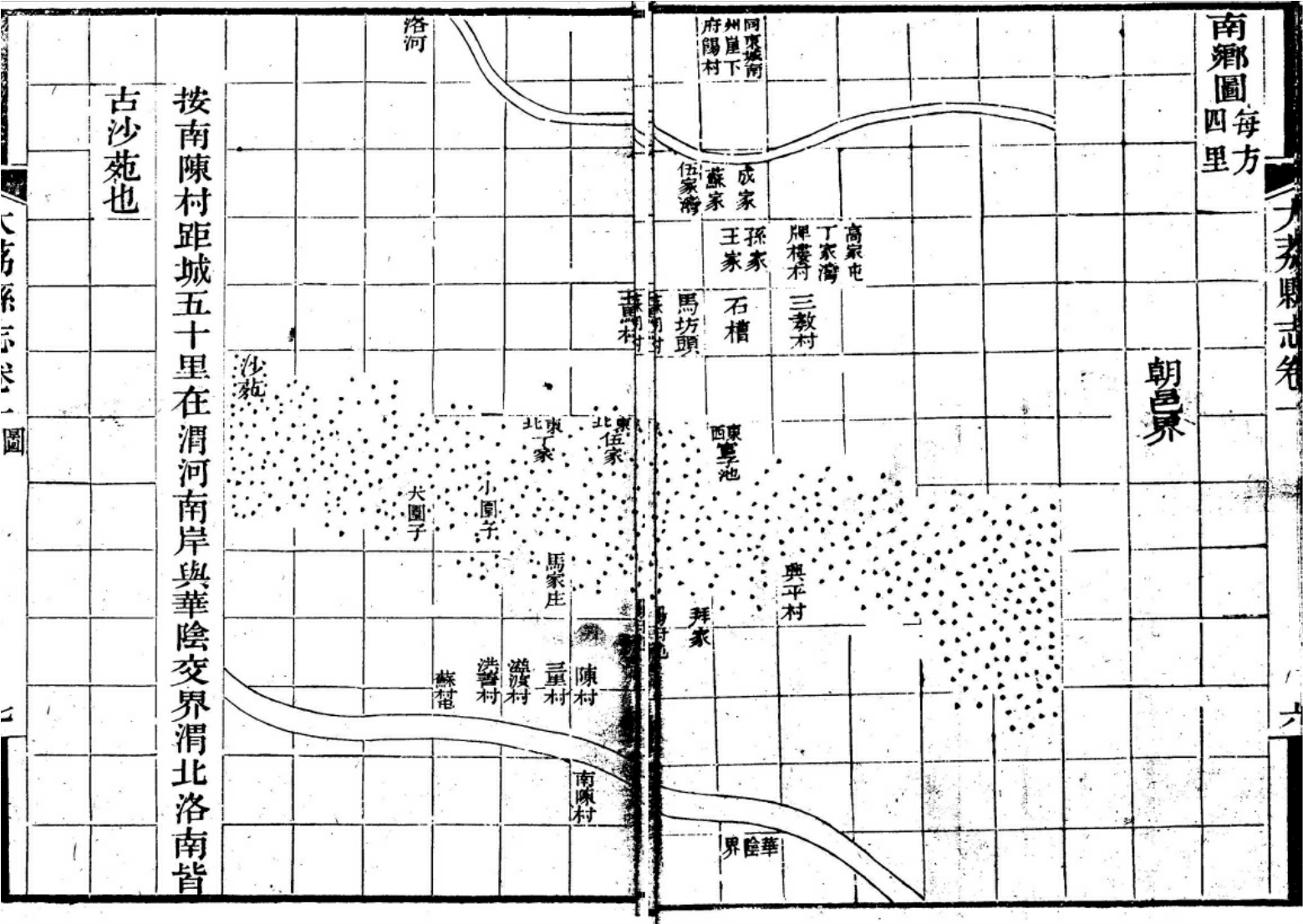

与《西南乡图》相似,道光《大荔县志》的《南乡图》(图4)中也向我们清晰地展示了沙苑中的村落:大园子、小园子、东北丁家、东北伍家、东西官子池、马家庄、杨村屯、拜家、兴平村等12村;在沙苑以南有陈村、三里村、溢渡村、洪善村、苏村屯等5村;在渭河以南有陈村1村。从数量上看,《南乡图》中沙苑中的村落占据了南乡村落的大部分,当然这与沙苑占据了南乡大部分是密切相关的,但从图面看其分布的密度与沙地以外的村落的分布密度相差不多。

道光《大荔县志》的各乡图的可信度是比较高的,这从其制图的原则来看就可以想见:“图以开方经纬为主,古人所以名之为经也。明代以来州县之志,多以绘画景物为能事,又或以疆域一图列诸篇首,略存形似,实同弁髦,不成土训之遗讵,当职方之掌郑渔仲所以大声疾呼以明图学也。兹则辩方位,酌古今,考准望,审道理,一十三图经为一卷,意在复古,不谦违今。”[3]各乡图均计里画方,且根据实际需要采用不同的里数,如《东乡图》为“每方一里”,《东北乡图》为“每方二里”;《南乡图》为“每方四里”,《西南乡图》为“每方五里”,《西乡图》为“每方三里”。道光《大荔县志》的各乡图中村落的标注采用的是文字符号(无象形或几何符号,只有文字注记其名),所标注的聚落是很详细的。关于这一点,我们只要比较一下各乡图中所标记的村落与《大荔县志》卷六《土地志》之《八乡》中所记载的村落就会有较为明确的认识。《八乡》中所载南乡村落与《南乡图》中所标注的村落基本相同,仅个别有异,如南伍家在《南乡图》中为东伍家;《八乡》所载西南乡村落总数为18个,而《西南乡图》中标注的村落有38个;《八乡》所载西北乡村落总数为20个,而《西北乡图》中标注的村落有48个。因此,我们有理由相信,道光《大荔县志》的各乡图中对沙苑村落的标注是比其他的资料更能够反映道光时期沙苑村落的实际情况的。

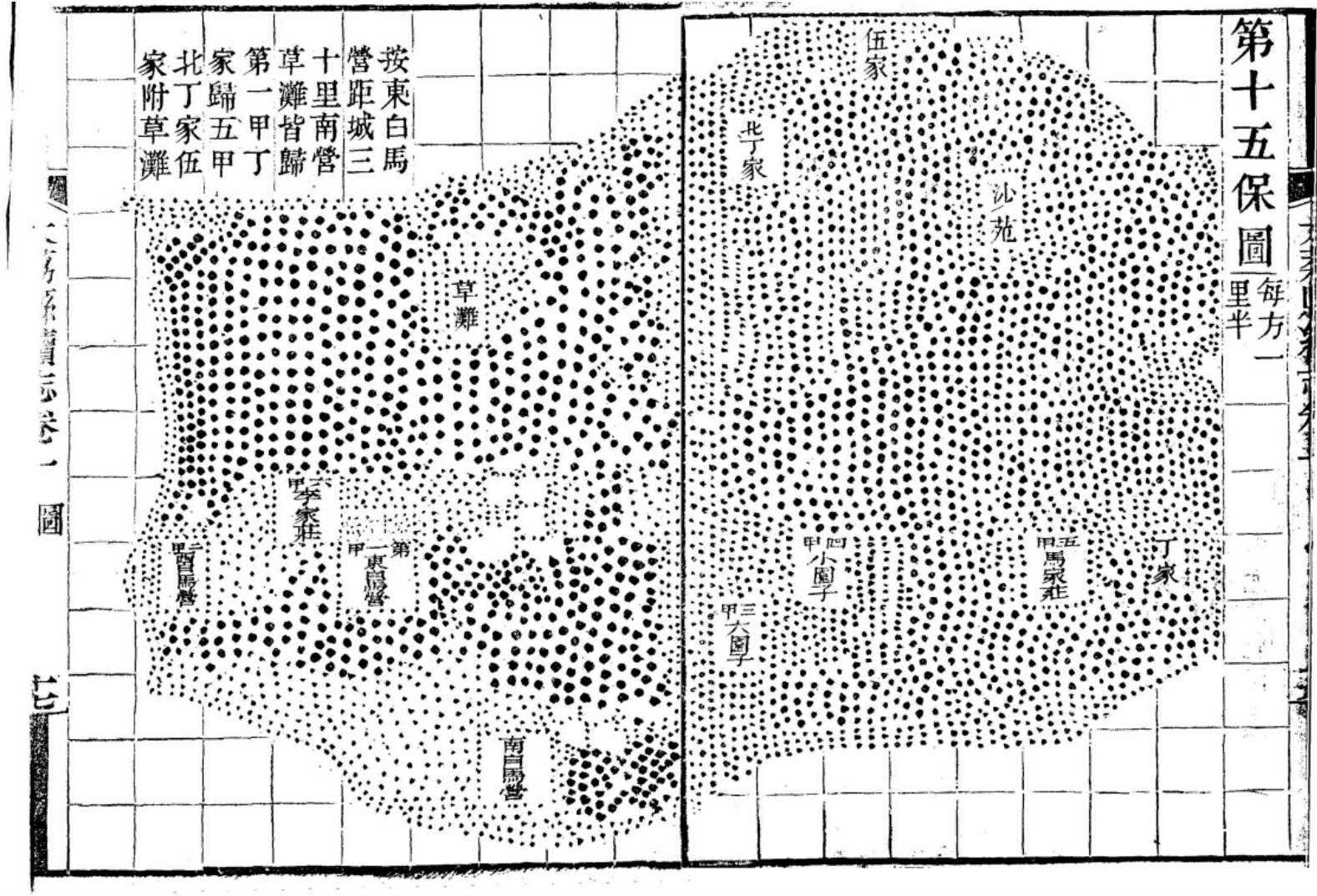

光绪年间周铭旗等纂《大荔县续志》卷一的《保甲总图》(图5)的绘制者显然是看到了道光《大荔县志》的舆图,在制图时“其开方之法仍用前志”[4];并且在内容上“今稍更易,以正前志之微讹,八乡按四十二保分为四十二图,其前志未确者更正焉”[5];对于新图相对于前志图的变化,并没有将原因归咎于前人的过错或是自己的主观原因,而是认为“盖随时事为变易,非故与前人戾也”[6]。似乎他们对图中所展现的客观景观已作了对比,并且已经意识到了客观景观的历史变迁是图的内容变化的真正原因。因此可以说,光绪《大荔县续志》的《保甲总图》的制作态度是严谨的。《保甲总图》虽不画方,但在其中我们可以看到第8、9、11、12、13、18、19、20堡在沙苑的周边而与沙苑相接,第22堡则有半部在沙苑的西部边缘,而第15、16、21堡则全部在沙苑西南部。而“每方一里”至“每方一里半”的各堡分图则将沙苑中的聚落景观反映得更为细致,翻检一下的各堡分图,我们可以更清楚地看到沙苑内的聚落景观:

《第八堡图》中有四甲九龙庄;

《第十二堡图》中有六甲太白池、四甲东官子池、四甲西官子池;

《第十四堡图》中有十四甲上沙洼、十甲新蔺村;

《第十五堡图》(图6)中有丁家、伍家、北丁家、草滩、一甲东白马营、二甲西白马营、三甲大园子、四甲小园子、五甲马家庄、六甲李家庄、南白马营;

《第十六堡图》中有第一甲东海岛(今为东海棠)池、二甲西海岛(今为西海棠)池、三甲小沙南、四甲小莲池、五甲十里滩、六甲畇隰村、七甲芟稼村、八甲南雨村;

《第二十一堡图》中有第一甲有青池、二甲通德村、三甲安教村、四甲十家庄、(南有将军柳)、五甲苑西村、六甲善化村、七甲沙李村、八甲养和村、九甲东桥店、十甲兴雨村。

我们不难统计出在光绪《大荔县续志》的《保甲村堡新图》中沙苑中村落的总数,应有34处。第15、16、21堡中的村落达到了28个,占到了沙苑中村落总数的80%以上,而在《保甲总图》中,这三保全部在沙苑的西南部。因此,即使《保甲村堡新图》在制作中存在着测量与绘制不准确的因素,我们同样也可以初步总结出沙苑中村落分布的大致特征:即沙苑中的村落主要分布在沙苑的西部和南部。

民国26年聂雨润等编《大荔新县志存稿》的制作时情况又有了新的变化:“今国家严办保甲,核实粮地,改县境为二十联保。”[7]其所绘制的图幅为43厘米×46.5厘米的《大荔县县境全图》依当时的行政区划绘制,“各联保界线用彩色区画之,其山水村落公路电线,虽同人几经调查,企求详确,而谬误之处,恐尚难免,希阅者指正”。其图中沙地内有村落多处:乔店、南禹村、兴禹村、芟稼村、沙里村、蔺家庄、西石家庄、马家凹、东石家庄、马家、三可号、青池村、十里滩、小莲池、西海岛、上沙凹、沙南、小庄、东海岛、孟家庄子、西白马营、东白马营、黄甫、清家庄子、王皇宫、北草滩、南草滩、大园子、小园子、北丁家等。

我们可以以《大荔新县志存稿》中所载《大荔县联保组织表》中所列第三区 沙乡联保七堡五十三甲所合“旧日某村”为例证。表中所列村落有:拜家(分2处)、太白池、西白马营、东白马营、北丁家、老庄子、马家、伍家、南丁家、草滩子、大园子、小园子、王皇宫、青家庄子、孟家庄子、官子池、帖家(铁家)、南营、北营里、折家庄,共21村,除了拜家、太白池、南营、北营里、折家庄外,其余15村都可在图中的沙苑中找到。当然,南营、北营里有可能与南禹村、兴禹村名异实同。不难看出,该图中村落标示之详细,而且是具有较高的可信度的。

沙乡联保七堡五十三甲所合“旧日某村”为例证。表中所列村落有:拜家(分2处)、太白池、西白马营、东白马营、北丁家、老庄子、马家、伍家、南丁家、草滩子、大园子、小园子、王皇宫、青家庄子、孟家庄子、官子池、帖家(铁家)、南营、北营里、折家庄,共21村,除了拜家、太白池、南营、北营里、折家庄外,其余15村都可在图中的沙苑中找到。当然,南营、北营里有可能与南禹村、兴禹村名异实同。不难看出,该图中村落标示之详细,而且是具有较高的可信度的。

总的来看,方志舆图表示出,从道光至民国时期,位于沙苑之中的村落为数是不少的,而且基本上呈现西多东少的特点。

村落作为较为普遍的人类的聚落形式,其经济基础是农业,而农业是以良好的生态条件为基础的,下面对沙苑中的生态景观进行分析。

三、方志舆图中沙苑的生态景观

地表水景观是生态环境主要构成要素,植被景观是生态环境的重要指示要素,地表水景观与植被景观在方志舆图中沙苑中都有反映。

1.沙苑中的地表水景观

乾隆《大荔县志》的《县境图》中所标注的清池和白马池在当时确实是存在的,白马池“在县西南三十里”[8];清池“在县西南四十里,周二里,池水涟漪可爱”[9],根据记载中的相对位置,我们可以判断二池确实应在沙苑中,应该说地图上所标的位置是反映了其实际位置的特征。该图中又有九龙池、柳池,均不在沙苑中,而在沙苑的边缘,“九龙池,在城南八里,沙苑九穴同流,同州所以得名也”。[9]

实际上,在沙苑中的水体不仅上述几池,在大荔西南方,另有一池,在图中却没有标注,这就是莲花池,“在县西南四十五里,周五里,故多莲”。没有标注的原因或许是因为其“今渐淤塞”[10],但似乎这又不能成为其理由,因为在以上诸池中,除白马池水域相对稳定外,其余池沼变化大都比较剧烈。九龙池“仅一池,亦为沙蚀殆尽……今渐湮废。”[11]清池同样面临“今渐湮”的命运。

这些在乾隆时就已渐趋湮废的池沼,到道光时期就已全不见踪迹了,而且连曾经无恙的白马池,也销声匿迹了。在道光《大荔县志》的《疆域全图》的各乡图中没有地表水景观的符号,只有东、西官子池,青池村,东、西白马营等村落的名字还有那些池的历史的影子。光绪《大荔县续志》卷一的《保甲村堡新图》也有太白池、东官子池,西官子池、东白马营,西白马营、南白马营、青池、九龙庄,只有在《第八堡图》中沙地在边缘的四甲九龙庄的旁侧有“灵湫”,当然,这种地表水的形态不能和当年的九龙池相比了,而只能和《第二十一堡图》中的“井”相提并论了。与前二者相似,民国《大荔新县志存稿》的《大荔县县境全图》中依然有青池村、西白马营、东白马营、九龙庄子、小莲池等村落的标注,而没有水域的符号。

因此我们可以说,在乾隆时期及其以前以后的一段时间,沙苑的生态环境经历了一个较为明显的变干的时期,以池为标志的地表水景观逐渐缩减,至迟到道光时期就已基本消失了。

2.沙苑中的植被景观

乾隆《大荔县志》的《县境图》中有沙苑中有三处林木的符号。这一符号最容易让人想起的是那则有名的典故:“后魏文帝大统三年,周太祖为国相,与高欢战于沙苑,大破之。其时太祖兵少,隐伏于沙草之中,以奇胜之;后于兵立之处,人栽一树,以表其功;今树往往犹存”[12]所谓“今”是指唐元和年间。明嘉靖年间有人作诗说“柳残宁识魏,苑废不知唐。”[13],至少在明嘉靖年间那些树应该还有遗迹。但是却没有证据表明,后魏所植之树,至乾隆年间仍然存在。也就是说,乾隆《大荔县志》的《县境图》中(林)的符号表示的是具有历史文化意义的古树的可能性不是太大。最有可能的该图表示的是乾隆时期的人工生态景观:“沙苑一带多植枣”[14],这似乎是图中所标注的林木符号最为合理的注脚。

光绪《大荔县续志》的《第二十一堡图》中,四甲十家庄的南侧有一柳树的象形符号,并有“将军柳”的注记,关于这一标注,是很好解释的:“将军柳在沙苑十家庄南,忠勇公多隆阿破回匪时憩树下以所获贼粮散灾民,县人遂呼其树叫将军。”[15]

无论是魏柳还是将军柳,从景观的客观实际看,在偌大的沙苑中是渺若沙粒,在以尺幅大的图中有那样大的标注,也确实是非常夸张了;从生态的角度看,它们在茫茫沙苑中更是难以起什么作用的。而我们更为关心的是,在清代的沙苑中,真的如图中所标注的那样,除了二三十个村落、将军柳和难以确定是魏柳还是枣树的那片林木之外,就只有漫漫白沙了吗?如是那样,“其沙随风流徙,不可耕植”[16],沙苑中二三十个村落里的人们又何以维持生计呢?

其实沙苑的生态景观远比图中所标注出的要丰富、复杂得多。以自然景观而言,沙苑中的自然植被的分布还是比较广泛的,种类也是比较多样的,而且其中很多种类是当地人重要的生计来源,白蒺藜就是其中最有代表性的。(www.chuimin.cn)

白蒺藜是沙苑中最早扬名的植物,唐代同州所贡之物中有蒺藜子[17],就是白蒺藜的种子。白蒺藜细叶细蔓,七月开花,红紫色,九月结实,作荚子;其子是有名的药材,“蒺藜子,平,补肝肾,辛温泻肺气而散肝风,益精明目,治虚劳腰痛……沙苑蒺藜,绿色似肾……补肾则沙苑者为优”[18]。因而成为沙苑中的名产,是沙苑人们重要经济来源。而且,作为一种植物,白蒺藜是沙苑中最显眼的生态景观,也是除白沙之外沙苑最有代表性的景观。春季沙苑常常是“惟见春风长蒺藜”[19],秋天则可见“惟馀蒺藜子,满野白纷纷”[20]的景象。

除此之外,沙苑内产量较多还有榅桲、柴胡、防风、麻黄等[21]。这些物产都是在沙苑特殊的自然生态条件下出产的名品。既然沙苑内“高阜低堆隙地无几,加以风沙飞走,地力薄弱,不善五谷”[22],这里的人们也没有不自量力,他们利用有限的条件,因地制宜地发展生产,光绪时“境内种棉者渐多,而西南乡为最,以近沙地土于棉宜也,织布而衣者皆依赖焉。又近年沙苑多种落花生,颇见收获,其种法则自豫省滨河之地传来”[23]。

可见,沙苑里并不是所有的地方总是茫茫白沙一片,在其中的一些地方,还是有适合某些生物生存的条件。这与道光《大荔县志》的《疆域全图》及各乡图、光绪《大荔县续志》的《保甲总图》中的标注看起来是矛盾的,因为在上述图中除了村落注记、几处池沼和几处特殊含义的林木符号外,其余全是沙的符号。实际上我们应该对方志舆图中沙形的符号重新认识:沙苑在明清时期已渐趋概念化:即“东西七十余里,南北二十余里,即唐之沙苑也。”[24]沙形的符号在这里已经成为“沙苑”的标志,有沙形的符号表示该地为沙苑之所在,而并非所标之就是沙漠之所在,因而并不能看做沙苑内景观细节的表征,而是方志的编纂者或方志舆图的绘制者独特的景观认识与景观意识表达。

图1 乾隆《大荔县志》的《县境图》

图2 道光《大荔县志》的《县境图》

图3 道光《大荔县志》的《南乡图》

图4 光绪《大荔县续志》的《保甲总图》

图5 光绪《大荔县续志》的《第十五保图》

[1] 李昭淑,张生春,杜占武.沙苑地貌成因与治理的研究[J].西北大学学报,自然科学版,1983年第4期。

[2] 史念海.河山集·四集[M].陕西师范大学出版社,1991年,第601—641页。

[3] 道光《大荔县志》,《志例》。

[4][5][6] 光绪《大荔县续志》,《志例》。

[7] 民国《大荔新县志存稿》,《志例》。

[8][9][11][12] 乾隆《大荔县志》卷二,《地理》。

[10] 咸丰《同州府志》卷二十,《古迹志》。

[13] 乾隆《大荔县志》卷二十三,《艺文志》。

[14] 乾隆《大荔县志》卷四,《食货》。

[15] 光绪《同州府续志》卷八,《古迹志》乾隆《大荔县志》卷二,《地理》。

[16][17] [唐]李吉甫《元和郡县图志》卷二,《关内道二》。

[18] [清]汪昂《本草备要》,《草部》。

[19][20] 乾隆《大荔县志》卷二十三,《艺文志》。

[21] 乾隆《大荔县志》卷四,《食货》有“图经本草生关陕,沙苑出者更佳,其实大抵类木虚子,但漫而多毛,味尤佳,其气芬馥,置衣筒中亦佳”。道光《大荔县志》卷六,土地志。“榅桲形如柿而多毛,味酸不可食,气馥而闻,京师人用以薰鼻烟”。

[22] 民国《续修大荔县旧志存稿》卷四,《土地志》。

[23] 光绪《大荔县续志》卷四,《土地志》。

[24] 光绪《同州府续志》卷八,《古迹志》。

有关长安历史文化研究·第四辑的文章

广州湾是自古已有的地理专名。弄清历史上广州湾名称之所指,对理解广州湾的租借史有重要意义。通过分析研究明清方志舆图中对广州湾的记述和描绘,笔者认为,阮文的上述结论虽然没有大错,但表述不太准确,也不够全面。从最早记载广州湾的文字和地图可以知道,广州湾是一个海湾的名字。......

2024-01-09

蔡村的中心是蔡氏古宅,由蔡氏书香古宅群、蔡氏书院、小金洋楼及其附属建筑组成。在蔡村的村落布局中宗族礼制的气息很强,全村以蔡氏古宅为核心,由内向外生长成中心组团式布局,在蓝天绿水的映衬下,整个村落散发出朴实而雅致的气息,极具历史底蕴。图2.3.37蔡村整体鸟瞰图2.3.38蔡村空间格局图2.3.39蔡村巷道空间图2.3.40蔡村传统民居图2.3.41蔡村传统民居模型图2.3.42蔡村传统民居剖面图2.3.43蔡村传统民居局部平面图2.3.44蔡村传统民居局部立面......

2023-09-22

斗争刺激了相关的激烈竞争。其次,要牵涉人数的竞争。夯土的重要动机之一是筑城,以预防别人的武力抢夺。这些被掳来的人力用来夯土筑城墙,城墙筑好之后,这个聚落就有更安全的保护,不受别人侵夺。所以这个时期在黄河中游地区,差不多是山西龙山文化这一带,便开始大量出现与城墙有关的考古证据。不过,随着筑城技术的进步,城的规模也越来越大。......

2023-08-28

图2.1.12聚落分散组团布局示意图2.1.13马山县城至下群屯沿途聚落(一)南宁地形地貌复杂多变,其传统聚落形态十分自由与随机多变,地形结合特定微场所线性的水系及面性的水塘等,使南宁传统聚落的布局形态十分自由,不拘泥于固定的模式。图2.1.14聚落带状线形式布局示意图2.1.15马山县城至下群屯沿途聚落(二)传统聚落肌理。......

2023-09-22

曹晓宏出身教师世家,其母执教杏坛多年,言传身教,耳濡目染,尊师重道之风对其精神人格的形成有着至关重要的影响。《杏坛丹心赞》表达了他对业师骆小所先生教育业迹的由衷敬仰之情,也抒发了自己寄情杏苑的志向。2007年5月,曹晓宏创作出《调寄贺新郎》:万仞横空立。曹晓宏教授的百余首古体诗词,艺术质量均保持在一个较高水准之上。......

2023-12-02

图2.2.1芦圩古镇鸟瞰南街格局采用传统仿生造物法则,整个形态与龙相似,龙头在北,龙尾在南,分头铺、二铺、五铺等,各个铺段就像龙的身节,各个巷道就像龙爪,由北向南蜿蜒伸展,气质古朴。图2.2.2芦圩古镇空间格局图2.2.3芦圩古镇街道空间建筑特征。芦圩古镇传统建筑以黄氏古宅为代表。......

2023-09-22

2000年,南宁市出台《南宁市历史传统街区保护管理条例》,2013年出台《南宁市历史街区和历史建筑保护管理条例》。随着历史建筑保护相关法规的颁布,各级文物保护单位的核定及修缮利用,南宁市更大范围内的更多历史建筑将得到有效保护,将更有利于发掘其历史意义和价值。表3.1.1南宁市历史建筑文物保护单位分布情况存在问题。目前,南宁历史建筑保护法规对不法分子的约束力不强,对一部分历史建筑的保护依然缺位。......

2023-09-22

持续更新,延续风貌。同时,保护非物质因素的稳定与延续,引导村民在生活生产方式、民俗活动、民间艺术等方面延续传统、传承文化,并积极汲取新的养分,促进传统文化的不断发展。规划设计部门要主动调查居民的生产方式、生活水平、生活方式,并在规划中充分考虑这些因素;开发商要保证村民在保护性的开发中受益,或者补偿他们由于保护传统聚落与历史建筑而丧失的机会成本。......

2023-09-22

相关推荐