由此可见,利用低能离子注入技术对同源四倍体水稻进行遗传改良的效果值得肯定,这将为解决同源四倍体水稻结实率难题和挖掘其潜在的利用价值寻找到一个新的突破口。根据离子束生物技术的特殊性和实用性,我们以低能氮离子束为诱变源,对同源四倍体水稻进行诱变处理,旨在对其诱变后的生物学效应进行研究,以便筛选出具有实用价值的同源四倍体水稻新种质。......

2023-11-28

低能氮离子束对不同倍性水稻的诱变效应(1)

黄群策 代西梅

摘要对二倍体水稻和同源四倍体水稻进行了低能氮离子束注入处理并对其生物学效应进行了鉴定。结果表明,低能氮离子束注入处理后对同源四倍体水稻产生的生物学效应比对二倍体水稻的生物学效应更明显,前者比后者对低能氮离子束注入更敏感; 6份同源四倍体水稻的平均变异频率为21.2%,而6份相应的二倍体水稻的平均变异频率为2.6%;通过对实验材料的鉴定和筛选,获得了一些具有一定特点的突变体(高结实率的同源四倍体水稻、具有双胚苗特性的同源四倍体水稻、具有红心米性状的二倍体水稻等)。由此认为,利用低能离子束注入技术对同源四倍体水稻进行遗传改良的效果值得肯定。

关键词离子束生物技术;同源四倍体水稻;生物学效应

随着我国人口不断增加和可耕地不断减少,迫切需要进一步挖掘农作物的增产潜力。20世纪90年代我国超级稻育种的兴起为我国水稻生产跃上新的产量台阶指明了方向。我国超级稻育种的技术思路主要立足于在二倍体水平通过建立理想株型和充分利用亚种间杂种优势效应,增强水稻的生长势,以便进一步提高水稻单位面积上的增产潜力[1-3]。然而,我国超级稻育种能否达到预期的目标在很大程度上取决于我们能否采用适当的生物技术创造出具有实用价值的水稻新种质。从水稻育种的发展进程来看,育种方法的创新主要围绕着两个方面展开研究,即如何更有效地创造出丰富多彩的遗传性变异群体和怎样更准确地筛选出具有实用价值的优良基因型。在创造遗传性变异群体的过程中,无论是物理学方法还是化学方法,都会涉及多种多样的诱变源或诱变剂。在20世纪80年代中期被挖掘的离子束生物技术,在创造遗传性变异群体方面具有新颖性,即离子束作为新的诱变源具有质量、能量、电荷三位一体的功效,它对生物体的作用主要表现为促使细胞内容物发生原子位移、重组和化合。在操作过程中,注入离子的数量可以调节,注入离子的射程可以控制。在损伤比较轻的诱变状态中,可以获得比较高的诱变率和比较宽的诱变谱[4-5]。关于离子束生物技术在创造水稻新种质中的实用价值已有论述[6]。本文报道利用低能氮离子束对二倍性水稻和同源四倍性水稻进行诱变的实验结果,旨在为离子束生物技术的应用和水稻新种质的创造寻找新的研究方向。

1 材料和方法

选用6份同源四倍体水稻[即G893(4)、Yun159(4)、Xiaohenuo(4)、Wuxuenuo(4)、Basmati385(4)和1139(4)]和6份相应的二倍体水稻[即G893(2)、Yun159(2)、Xiaohenuo(2)、Wuxuenuo(2)、Basmati385(2)和1139(2)]为实验材料;这些材料都是经过多年选育后所获得的遗传性稳定材料。实验设4次重复,在每次重复中每份材料包括50粒去壳的水稻种子,而在同一氮离子束剂量中对每份实验材料进行低能氮离子束注入处理的水稻种子数共计200粒。此外,在每份水稻材料中选用200粒去壳种子,随同被处理材料一起放在真空条件下而不进行低能氮离子束注入处理,作为对照。

采用氮离子束为诱变源,其能量为25 keV。实验设计采用4种氮离子束剂量[即处理Ⅰ(1×1017N+/cm2)、处理Ⅱ(2×1017N+/cm2)、处理Ⅲ(3×1017N+/cm2)和处理Ⅳ(4×1017N+/cm2)]对同源四倍体水稻和相应的二倍体水稻的种胚进行离子注入处理。在离子注入处理中采用的仪器设备为中国科学院等离子体物理研究所自制的LCD-1000多功能离子注入机。为了尽可能消除实验误差,在离子注入机的大靶室内按随机分布方式摆放实验材料,同一次重复的材料在同一条件下进行离子注入。

在实验中首先将每份水稻种子去壳,将其插入并固定在盛有花泥的培养皿中。种子的胚部露在花泥的外面(即种胚朝上露出),以便能直接受到低能氮离子束的照射。在真空(静真空度为10-3Pa,工作真空度为10-2Pa)条件下依实验设计接受照射。所有的种子经过低能氮离子束注入处理后再按照常规方法在温度为30℃的条件下浸种和催芽。在浸种后15 d考查实验材料的萌发率、成苗率和致死率。随后,将已经成苗的实验材料寄栽到实验盆内。当实验材料具有5~6片真叶时再按照30cm×25cm的行株距将其移栽至大田,让其在自然条件下生长发育。在成熟期,以水稻的主要农艺性状为考查对象,统计群体内变异植株出现的频率,以便研究低能氮离子束的诱变效应。

在低能氮离子束注入处理后对当代出现的变异单株和没有出现变异性状的单株,在隔离条件下让其自交繁殖,按单株留种,形成第2代群体,对其变异性状的稳定性进行观察研究。在低能氮离子束注入处理的当代,我们筛选到一些比较特殊的变异单株(如结实率达到正常水平的同源四倍体水稻、表现双胚苗性状的同源四倍体水稻、表现红心米特性的二倍体水稻等),对其以单株为基础建立株系,对株系内各单株的特征特性进行观察记录,并进一步进行筛选。

2 结果与分析

2.1 低能氮离子束注入处理的当代效应

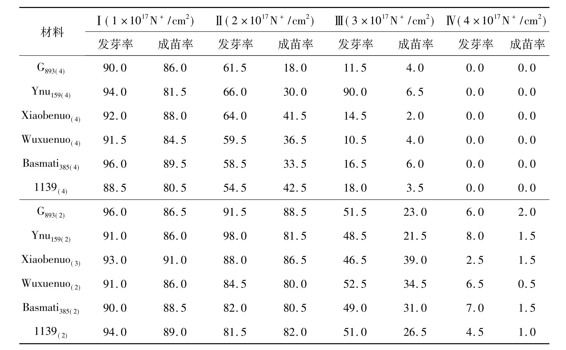

根据实验结果,低能氮离子束注入处理对实验材料当代的萌发率、成苗率和致死率的生物学效应值得注意。在本实验中,随同被处理材料一起放在真空条件下而不进行低能氮离子束注入处理的对照材料都具有比较高的萌发率和成苗率,说明真空条件对其没有明显的生物学效应。对于经过低能氮离子束注入处理的12份水稻材料,其萌发率、成苗率和致死率的表现依材料种类不同而异,也因低能氮离子注入剂量不同而异(表1)。处理Ⅰ的结果与对照类似,说明当处理的离子束剂量为1×1017N+/cm2时还不足以引起实验材料产生相应的生物学效应。在处理Ⅱ中,6份同源四倍体水稻的萌发率和成苗率与处理Ⅰ相比明显降低,致死率非常高; 6份相应的二倍体水稻的萌发率和成苗率与处理Ⅰ没有明显差异,致死率也是如此。由此可见,在处理Ⅱ中,低能氮离子束注入处理对同源四倍体水稻产生了相应的生物学效应,而对二倍体水稻的生物学效应仍然不明显。在处理Ⅲ中,6份同源四倍体水稻的萌发率和成苗率比处理Ⅱ更低,而致死率则更高; 6份相应的二倍体水稻的萌发率和成苗率也受到了明显的影响,致死率也比较高。说明低能氮离子束注入处理后同源四倍体水稻受到的损伤比二倍体水稻更严重。在处理Ⅳ中,6份同源四倍体水稻的致死率非常高,其萌发率均为0,不能获得存活植株; 6份相应的二倍体水稻的萌发率和成苗率均非常低,而致死率非常高。由此见,处理Ⅳ的低能离子束剂量太高,不宜采用。

表1 氮离子束注入处理后实验材料的发芽率和成苗率 %

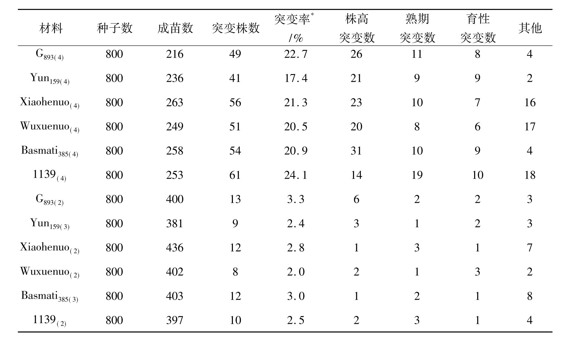

经过低能氮离子束注入处理后,实验材料当代的变异率也值得注意。观察结果表明,随同被处理材料一起放在真空条件下而不进行低能氮离子束注入处理的对照材料,在其当代群体内没有发现特征特性发生明显变异的单株,各群体的农艺性状整齐一致;而在经过低能氮离子束注入处理的12份水稻材料的当代群体内出现了各种各样的变异单株,其变异频率依材料类型不同而异,也因不同处理而表现不同。总的来看,在同源四倍体水稻群体中出现的变异频率高于二倍体水稻群体中出现的变异频率(表2)。在处理Ⅱ和处理Ⅲ中,6份同源四倍体水稻的平均变异频率为21.2% (注:在处理Ⅰ中离子束注入处理与对照在成苗率上无明显差异,而在处理Ⅳ中没有获得成活苗),其中在处理Ⅱ中的平均变异频率为16.8%,在处理Ⅲ中的平均变异频率为25.6%。在处理Ⅲ和处理Ⅳ中,6份二倍体水稻的平均变异频率为2.7%(注:在处理Ⅰ和处理Ⅱ中离子束注入处理与对照在成苗率上无明显差异,在其群体内没有发现突变单株),其中在处理Ⅲ中的平均变异频率为1.2%,在处理Ⅳ中的平均变异频率为4.8%。观察结果表明,各处理的变异类型包括生育期变异、株高变异、叶长变异、叶宽变异、叶色变异、叶鞘变异、粒型变异、米质变异、穗型变异、育性变异、生长势变异、结实率变异、生殖发育性状变异和抗寒性变异等。在观察中发现,某些变异单株具有单一的变异性状,而大多数变异单株同时具有多个变异性状。

表2 氮离子束注入处理后实验材料的变异率

*突变率是突变植株数与成苗植株数之比的百分数(www.chuimin.cn)

特别值得注意的是,在同源四倍体水稻G893(4)、Yun159(4)、Xiaohenuo(4)、Wuxuenuo(4)的变异群体内分别发现2株、6株、1株和4株结实率均达到80.0%以上的单株。其中,在G893(4)群体内有1个单株的结实率高达88.22%;在Wuxuenuo(4)的变异群体内发现1株具有双胚苗性状的单株;在二倍体水稻1139(2)的变异群体内发现1株具有红心米性状的单株;在二倍体水稻Basmati385(2)的变异群体内发现3株具有雄性不育特性的育性突变单株。在试验中结实率达到正常水平的同源四倍体水稻单株的出现为低能离子束注入技术在水稻新种质创造中的应用提出了值得进一步深入研究的新问题,也为进一步挖掘同源四倍体水稻的潜在价值找到了新的突破口。

2.2 低能氮离子束注入处理后在第2代群体内变异株系的表现

从离子束注入处理后的当代群体内选出两类单株(即没有出现变异性状的单株和具有变异性状的单株)组成第2代群体的各个株系。观察结果表明,由没有出现变异性状的单株所组成的各个株系,其内各单株的外观特征表现整齐一致,没有出现性状分离现象。从另一方面来看,由具有变异性状的单株组成的各个株系表现则比较复杂。除了叶鞘变异和米质变异这两个变异性状能稳定遗传外,其他变异性状在群体内都发生了明显的性状分离现象。在被低能氮离子束注入处理后的绿色叶鞘亲本群体内发现的紫色叶鞘变异单株,其第2代群体内的各单株仍然保持紫色叶鞘性状;具有红心米性状的变异单株,其第2代群体内的各单株也保持红心米性状不变。

在同源四倍体水稻G893(4)、Yun159(4)、Xiaohenuo(4)、Wuxuenuo(4)的变异群体内所发现的13株高结实率单株,在其第2代群体内出现了明显的分离现象。在各株系内,包括高结实率单株、中等结实率单株和低结实率单株,结实率性状的表现呈现出数量性状的特征,即结实率性状在第2代群体中呈连续性分布,平均结实率为70.66%,最高结实率为87.11%,最低结实率为21.45%。通过对高结实率单株、中等结实率单株和低结实率单株的花粉粒育性进行I2-KI溶液染色镜检后发现,它们的平均染色率分别为91.12%,86.44%和81.65%,说明花粉粒育性状况并不是决定其结实率高低的主要原因。

在同源四倍体水稻Wuxuenuo(4)的变异群体内发现的1株双胚苗单株所产生的第2代群体内也出现明显的分离现象。通过将双胚苗植株中的两个单株分别进行标记后,获得了两个单株分别产生的第2代群体。结果表明,在一个群体(定名为A群体)内双胚苗出现的频率为4.36%,在另一个群体(定名为B群体)内双胚苗出现的频率为3.44%,两者没有明显的差异。随后,在两个群体内分别随机收取种子进行发芽实验,结果表明,在A群体内双胚苗出现的频率为4.10%,在B群体内双胚苗出现的频率为3.46%,两者也没有明显的差异。由此可见,我们筛选到的双胚苗单株,其双胚苗特性表现出一定的可遗传性,但其频率太低,这有待于深入研究,特别是对于其双胚苗特性的胚胎学机制更值得进一步研究。

在二倍体水稻Basmati385(2)的变异群体内发现的具有雄性不育特性但花粉不育度比较低(86.1%~89.6%)的3株育性突变单株,通过套袋自交后组成了3个株系。观察结果表明,在每一个株系内都出现明显的性状分离现象,除了植株形态变异和生育期变异之外,更明显的变异是育性分离现象的出现。经过利用I2-KI溶液对大部分植株的花粉粒育性进行染色镜检后发现,在同一株系内各单株之间,染色花粉率存在一定的差异(染色率的变幅为0~88.45%);在不同株系之间的染色花粉率也存在一定的差异(株系的平均染色率的变幅为0~66.56%)。在一个株系内,我们筛选到一株具有生态型雄性不育特性的单株,其育性表现比较特殊,即在长日照高温的夏季条件下其花粉粒表现为部分可育,而在短日照低温的秋季条件下其花粉粒表现为完全不育。对于这株育性突变体,还需要进一步研究。

3 讨论

现代植物育种的技术程序主要包括4个步骤,即创造变异、选择优良基因型、稳定优良基因型和扩大优良基因型群体。离子束生物工程是20世纪80年代在我国兴起的新的研究领域,其原理是利用低能离子注入生物体,使其产生生物学效应。由于加速后的离子被注入生物体后会产生质量沉积、能量沉积和电荷交换,由此会导致生物体发生遗传性变异,这为农作物的遗传改良开拓了新途径。关于利用低能离子束生物技术对二倍体水稻进行遗传改良的研究已有一些报道[6],而关于利用离子注入技术对同源四倍体水稻进行遗传改良的研究则尚未见到公开的文献资料。本实验结果表明,低能氮离子束注入处理后对同源四倍体水稻所产生的生物学效应比对二倍体水稻的生物学效应更明显,前者比后者对低能氮离子束注入更敏感,这主要从同一离子剂量或不同离子剂量所引起的萌发率、成苗率、致死率和突变率的生物学效应可以证明。6份同源四倍体水稻的平均变异频率为21.2%,而6份相应的二倍体水稻的平均变异频率为2.6%。在本实验中通过对实验材料的鉴定和筛选,获得了一些具有一定特点的突变体(高结实率的同源四倍体水稻、具有双胚苗特性的同源四倍体水稻、具有红心米性状的二倍体水稻等)。因此,我们认为,利用低能离子束注入技术对同源四倍体水稻进行遗传改良的效果值得肯定,这将为进一步探索和挖掘同源多倍体水稻的潜在利用价值寻找到一个新的突破口,也为在同源四倍体水平利用水稻更强大的杂种优势效应寻找到新的研究方法。

[1]袁隆平.杂交水稻超高产育种[J].杂交水稻,2001,16(1):1-6.

[2]袁隆平.杂交水稻选育的回顾、现状与展望[J].中国稻米,1999,(1):3-6.

[3]中国农学会,中国水稻研究所,国家杂交水稻工程技术研究中心.21世纪世界水稻遗传育种展望[M].北京:中国农业科技出版社,1999.

[4]余增亮.离子束生物技术引论[M].合肥:安徽科学技术出版社,1998.

[5]Yu Zengliang,Yang Jianbo,Wu Yuejin,et al.TransferringGus gene into intact rice cells by low energy ion beam[J].Nuclear Instruments andmethods in Physics Research,1993,B(80-81):1 328-1 331.

[6]黄群策,李玉峰.离子束生物技术在水稻育种中的应用前景[J].杂交水稻,2002,17(5):5-8.

【注释】

(1)该文曾在《杂交水稻》 [2004,19(3):57~61]刊出

有关水稻染色体组多倍化研究的文章

由此可见,利用低能离子注入技术对同源四倍体水稻进行遗传改良的效果值得肯定,这将为解决同源四倍体水稻结实率难题和挖掘其潜在的利用价值寻找到一个新的突破口。根据离子束生物技术的特殊性和实用性,我们以低能氮离子束为诱变源,对同源四倍体水稻进行诱变处理,旨在对其诱变后的生物学效应进行研究,以便筛选出具有实用价值的同源四倍体水稻新种质。......

2023-11-28

根据离子束生物技术的特殊性和实用性,我们以低能氮离子束为诱变源,对同源四倍体水稻进行诱变处理,旨在对其诱变的生物学效应进行研究,以便筛选出具有实用价值的同源四倍体水稻新种质。在成熟期,以水稻的主要农艺性状为考查对象,统计群体内变异株出现的频率,以便研究低能氮离子束的生物学效应。......

2023-11-28

离子束诱变水稻多胚苗突变株的筛选及其多胚来源代西梅黄群策胡秀明摘要以低能氮离子束为诱变源,通过对同源四倍体水稻品系“IR36-4X”进行离子注入后在其第2代群体内筛选得到了1株具有多胚苗性状特征的突变株,对该突变株后代的多胚苗形态特征及其多胚来源进行了研究。本文利用低能氮离子束注入同源四倍体水稻,在其M2代植株中发现1株具有多胚苗特性的突变株,对其多胚苗形态特征和多胚起源的细胞学机制做了研究。......

2023-11-28

氮离子注入对同源四倍体水稻成熟胚组织培养体系的影响李玉峰黄群策梁运章摘要选择3份同源四倍体水稻为材料,研究了氮离子注入对其成熟胚诱导愈伤组织和分化成苗的影响。本文通过对四倍体水稻成熟胚进行氮离子注入处理,探讨了离子注入对四倍体水稻成熟胚组织培养体系影响的规律,从而为以后的应用研究做好理论铺垫和方法准备。并且在不同的注入剂量范围,愈伤组织增重倍数增加的趋势有所不同。......

2023-11-28

在同源四倍体水稻中的子房膨大效应比二倍体水稻中的子房膨大效应更加明显。本文报道了以多个同源四倍体水稻为杂交母本与狼尾草进行杂交,由此获得实粒种子的试验结果。相反,同源四倍体水稻的有性生殖能力比较弱,其遗传保守性比较小而遗传可塑性比较大,利用同源四倍体水稻与狼尾草进行杂交则难度比较小,成功的可能性比较大。......

2023-11-28

第二篇关于同源四倍体水稻的诱导文献综述根据进化论的观点,植物物种的形成和分化要经过漫长的历程,而不同物种在演化过程中所经历的艰难程度都大不相同。其二,在种子露白时进行诱导处理只能使胚芽鞘明显膨大而不能从其后代中筛选到四倍体材料;先行预处理,使胚芽鞘伸长到2.0cm左右时再用秋水仙素对种芽进行诱导处理则能从其后代中筛选到四倍体材料。......

2023-11-28

关于二倍体光温敏核不育水稻的光温生态生理学及其育性稳定性前人已进行过大量的研究[3],而当二倍体光温敏核不育水稻被诱导为同源四倍体光温敏核不育水稻后其育性稳定性和育性转换规律尚未见公开的文献报道。由此可见,在夏季高温自然条件下实验中所有的光温敏核不育水稻均表现出稳定的雄性不育性。在实验中观察到,两种同源四倍体光温敏核不育水稻的育性转换时间明显不同。......

2023-11-28

图4不同生长期总氮去除效果比较Ci—进水浓度;Ce—出水浓度图5不同生长期亚硝态氮去除效果比较Ci—进水浓度;Ce—出水浓度总氮的去除包括氨氮和硝态氮的去除,除此之外,还有对亚硝态氮和有机氮的去除。亚硝态氮是硝化反应的中间产物。由亚硝态氮实测数据(图5)来看,无论进水亚硝态氮浓度多高,在湿地中都会被去除掉,没有出现积累现象。......

2023-06-26

相关推荐