现代风景园林在其产生与形成的过程中,与现代建筑的一个最大的不同之处是,现代风景园林在发生了革命性创新的同时,又保持了对古典园林明显的继承性。现代园林在扬弃古典园林自然观的同时,又有自己新的拓展。现代园林设计顺应这一趋势,在保持园林设计观赏性的同时,从环境心理学、行为学理论等科学的角度,来分析大众的多元需求和开放式空间中的种种行为现象,对现代园林进行了重新定位。......

2023-08-20

论“绿化”

1 从传统“园林”到现代“绿化”

我国传统园林经历千百年发展,无论皇家园林还是私家园林,精益求精,臻于极致。及至近现代,时而发生重大突破,出现了“城市公园”等大众园林形式。在传统园林日益大众化、现代化的趋势下,相继出现了“绿化”、“大地园林化”等更富有革新或创造精神的“园林”理念。笔者认为,在这其中,“绿化”堪称传统“园林”的一种现代化过程和形态。

例如,在新中国成立以来的相当一段时间里,“绿化”、“园林绿化”成为各种行业与政策文献中所频繁使用的词组——自1958年,对行业发展起重要导向作用的历次全国性工作会议都名为“全国城市园林绿化工作会议”,最初的会议名称即“全国城市绿化会议”[1];建筑工程部在1963年3月颁布了《关于城市园林绿化工作的若干规定》,第一次全面、完整地在政策上明确规定了城市园林绿化工作的范畴;1966年则在中国建筑学会下筹备成立了“城市园林绿化学术委员会”;时至今日,“园林绿化”也仍然是行业实践与学术研究中经常使用的词组。

改革开放后,“园林学会”于1983年成立,仍隶属中国建筑学会,在此值得注意的是学会名称并没有继续使用“绿化”一词;1989年,在升级“园林学会”为一级学会的诉求下,成立了独立的“风景园林学会”,意图反映我国园林学科与行业的学术、实践范畴的扩大,也正符合当时开展风景名胜区保护与规划的形势[2];在新千年,国务院学位委员会、教育部公布的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》中增补“风景园林学”为一级学科,沿用了“风景园林”这一词组。至此,“绿化”概念在某种程度上消隐在中国“园林”现代化的发展进程之中。

本文尝试探讨这一现象的内在机制和外部条件——“绿化”概念发生的渊源和产生的影响。

2 关于“绿化”一词的争论

一般认为,“绿化”一词及其概念是新中国成立后因前苏联的影响,而受到学界和业界的普遍关注——1956年8月,从北京农业大学调至北京林学院(现北京林业大学)的造园专业,按照从当时前苏联的列宁格勒林学院引进的专业称谓更名为“城市及居民区绿化专业”[3]。其中,造园专业源于1951年由清华大学建筑系(时称“营建系”)和北京农业大学园艺系合办的“造园组”。然而,专业名称的弃旧(“园林”)图新(“绿化”)却在学界引起激烈而持久的反复争议,尤其对于“绿化”的涵义莫衷一是。

在当年和次年,南京林业大学陈植先生先后多次对此发表批评文章[4][5][6],对“绿化”的范围和意义进行了大量的阐述,认为“绿化”是“造林”的代名词,不能将“造林”和“造园”混为一谈;其认识一是受到1956年《农业合作化纲要草案》的影响;二是对于专业名称,为推重“造园”、质疑“绿化”的观念所强化,认为“造园为综合性科学……决不能单纯地用‘绿化’来反映[7]”;而“绿化”这一术语,则是“没有专业知识的同志”对相应俄文直译的结果[8]。北京农业大学汪菊渊先生在回应陈植的质疑时,拓展了“绿化”的范畴:“城市绿化的‘绿化’两字是广义的,也包括特殊‘造林意义的绿化’,但不等于就是造林绿化。……绿化这词可以有广义和窄义的解说,……可以是造林也可以是造园。”[9]陈植随后在80年代认可了这种解释,即造林、植树或园中栽植皆可称“绿化”,但认为这种认识致使造林与造园“常被认为一事而混为一谈”,指出了“绿化”涵义的含混性[10]。

应当看到,曾经围绕“绿化”所引发的学术争论,是中国现代园林事业在新中国成立后的发展过程中向前苏联学习、在学科教育与行业实践中的一个重要阶段。一方面,“绿化”这个词并未出现在我国古代典籍之中;另一方面,作为现代术语,它确实是受到外来影响而进入学界、业界视野的。这些事实提示我们将“绿化”概念及其实践放在中国园林传统与文化“现代化”的背景下追溯其历史源流与本质内涵。

3 “绿化”术语的历史源流

对于“绿化”术语来源及其涵义的认识,多年来似乎已成定论。《园林基本术语标准》及其条文说明解释“绿化”是“栽种植物以改善环境的活动。……‘绿化’一词源于前苏联,是‘城市居民区绿化’的简称,在我国大约有50年的历史”[11]。然而,事实并非如此简单。考察“绿化”一词,其词性可为动词,也可为名词。作为动词,概括上述定义,可理解为“种植以使‘变绿’”,描述“绿化”的过程,是一种人为过程;作为名词,意为“某物(概指植物)是‘绿色’”,表述“绿化”的状态。显然,“绿化”一词所表达的这两层含义至少已存续数千年。

3.1 古代的文化基础

在我国古代典籍中固然未曾出现“绿化”这个术语,但是在古代汉语里,“绿”字早已有之,属于单字词。单字词是汉语的基本面貌。真正的双字词,如葡萄、玻璃,出现较晚且数量很少;单字组合成双字词,渐用渐增。溯本求源,能够发现由“绿”和“化”这个“后缀”结合而成的“绿化”,实则有着深远的文化根基。

“绿”作为自然色,是地球上最重要的地物之一——植物的主要颜色。植物对于人的意义,就其生理功能而言,有提供食物、保障呼吸;就其心理功能而言,是从自然绿色中获得安静与温暖;就其环保功能而言,则有净化空气、有利于卫生和防止水土流失等等。可见植物是人类须臾不能离开的物种。这种自然现象提升为文化,“绿”字大量用于诗词歌赋之中。其词性有形容词、名词和动词。与上述对“绿化”词性的考量相应,本书主要关注后两者。

“绿”用作名词,如“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风”([唐]杜牧《江南春》),“绿遍山原白满川,子规声里雨如烟”([南宋]翁卷《乡村四月》);又如“一水护田将绿绕,两山排闼送青来”([北宋]王安石《书湖阴先生壁》)。前两句诗描绘自然之“绿”,后一句则表述人工(田)之“绿”。

“绿”作为动词,有“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”([南宋]蒋捷《一剪梅》);另有王安石《泊船瓜洲》中的名句:“春风又绿江南岸,明月何时照我还”,真是神传千古、绝唱至今。这些“绿”的动作及其效果并非人为,而是自然为之,是一种自然过程。虽然在古代典籍中暂未有闻“绿”作为动词,描述人工为之的过程,但也有诗曰“雨后有人耕绿野,月明无犬吠花村”([元]关汉卿《杂剧·赵盼儿风月救风尘·第四折》),此处“绿”是形容词,却描绘了人工为之(耕)的“绿”。对比自然为之的“绿”和人工为之的“绿”,前者是大自然的恩赐,后者是向前者学习的结果。由于植物对于人的特殊意义,种植成为人类不可或缺的活动——此即老子所谓:“人法地,地法天,天法道,道法自然”(《老子》第二十五章)——人们种树、草、花、藤……使人居环境永远一片碧绿,或者绿茵如织、姹紫嫣红。

在中国古代,喜好种植的,上至帝王,下及庶人。王者,如西汉孝文皇帝“诏书数下,岁劝民种树”(《汉书·文帝纪》);隋炀帝杨广下旨开凿大运河的同时,命百姓在堤岸栽柳,凡栽活一棵奖赏细绢一匹,这一“绿化”举措令后人唐代白居易有诗赞曰:“大业年中炀天子,种柳成行傍流水。西自黄河东接淮,绿影一千五百里……”(《隋堤柳》);唐太宗李世民则于贞观年间传旨天下,“驿道栽柳树,以荫行旅”。文人,如北宋苏轼自年少时即好种树,“我昔少年日,种松满东冈。初移一寸根,琐细如插秧”(《戏作种松》);他在任上要种,知杭州,在西湖筑堤“植芙蓉、杨柳其上,望之如画图”,成西湖十景之“苏堤春晓”;离职后也种,谪黄州,曾筑东坡雪堂,周围栽种柳、桑、竹、枣、栗等树,并写诗曰:“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。”在此,也可见“绿化”对于园林营造的意义,即前者是后者的基础,后者是前者在生活性和艺术性上的提升。

然而“绿”不仅显见于文学,更融入哲学。在中国的五行学说中,即用绿色(青)象征“木”、象征“春”、象征太阳升起的东方,赋予生命的含义。可见,我国古代的“绿”文化,可谓根深叶茂、博大精深。

如此,中国古代虽然没有创出“绿化”的词,但可以说早已用“绿”一字传达了如今“绿化”一词的义,并且较后者更加丰富——在前述《园林基本术语标准》的定义中,“绿化”的范畴已然缩减为一种人为的活动及其结果——其中奥妙,也许在以简约、简括为境界的古代汉语看来,如欲表达“绿化”的意义,无需双字词,而仅著一“绿”字足矣。

对于“化”而言,其甲骨文“ ”,像两个“人”形、一反一正、一顺一倒,表示变化。人类首先“化”物,所谓“格物致知”;而后“化”人,即是“教化”——变化为“化”之本义,教化是“化”的引申义。《说文解字》也解释“化,教行也,从匕,从人匕”,而“匕,变也,从到(按:通假字,即‘倒’)人,凡匕之属皆从匕”[12]。扩展开去,后世构词法,既有复合式,如“文”与“化”连用,两义并列,合取“文治教化”之意;也有附加式,“化”多作为后缀,用在名词或形容词后,赋予其“动词”的意味,表示转变成某种性质(形容词)或状态(名词),如:丰化([晋]陆云《岁暮赋》:“羡厚德之溥载兮,嘉丰化之大造”)、茂化(《后汉书·崔駰传》:“率敦德以厉忠孝,扬茂化以砥仁义”)、美化(《南史·宋武帝纪》:“淳风美化,盈塞区宇”)等等。从中可以窥见“绿化”一词的汉语词源学根据。

”,像两个“人”形、一反一正、一顺一倒,表示变化。人类首先“化”物,所谓“格物致知”;而后“化”人,即是“教化”——变化为“化”之本义,教化是“化”的引申义。《说文解字》也解释“化,教行也,从匕,从人匕”,而“匕,变也,从到(按:通假字,即‘倒’)人,凡匕之属皆从匕”[12]。扩展开去,后世构词法,既有复合式,如“文”与“化”连用,两义并列,合取“文治教化”之意;也有附加式,“化”多作为后缀,用在名词或形容词后,赋予其“动词”的意味,表示转变成某种性质(形容词)或状态(名词),如:丰化([晋]陆云《岁暮赋》:“羡厚德之溥载兮,嘉丰化之大造”)、茂化(《后汉书·崔駰传》:“率敦德以厉忠孝,扬茂化以砥仁义”)、美化(《南史·宋武帝纪》:“淳风美化,盈塞区宇”)等等。从中可以窥见“绿化”一词的汉语词源学根据。

因此,双字词“绿化”的出现,当有某种瓜熟蒂落、水到渠成的必然性。

3.2 “绿化”术语的形成

如前所述,一般认为“绿化”一词及其概念是新中国成立后因前苏联的影响,而受到学界和业界的普遍关注。然而,追本溯源,我们发现“绿化”这一术语虽未出现在我国古代典籍之中,但也非只是“学习苏联”的结果,而实则源自日本。

据日本彰国社出版的《造園用語辞典》,日文“綠化”一词至少在昭和时代(1926—1988)之初就已在日本使用[13]。另据实藤惠秀对由日本创制,并传入中国的汉字词语所进行的搜集和整理,其中包括“-化”以及相应的“绿化”、“美化”、“进化”、“工业化”等等[14]。值得注意的是,这些新造词汇,很多并不是日本本土的“传统”字词,而是在明治维新倡导“近代化”之后,日本学习欧美、译介欧美典籍的过程中,一面自创新术语,一面借鉴中国文字的成果。对于“绿化”来说更是如此——不难看出,“绿化”和带有“-化”字结尾的一类词汇在构词法上是一致的,基本上都是政治转向、社会变迁、经济转型和文化更新的“近代化”[15],或现代化大背景下的直接产物;而“绿化”活动则是其时日本应对工业化时代所采取的措施之一。就其概念而言,如前述,“绿化”作为动词,其含义未能囊括自然过程,实质上体现了工业化时代以来人为对自然的干预与规范,是对于人为力量的彰显,由此也足见其现代性。

3.3 “绿化”术语的传播

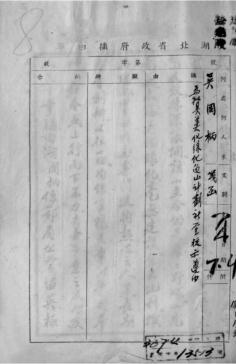

因此,“绿化”本质上属于日文汉字词。联系20世纪初叶我国大量学者留学日本的事实,可以佐证“绿化”这一术语的语源。而在近代民国时期(1912—1949),“绿化”一词也确实已经在中国使用。1947年,时任上海市市长吴国桢(1903—1984)的胞兄、著名市政建设专家吴国柄(1898—1987),在为武汉提出新的市政建设计划时,即拟有《美化绿化龟山计划》的提案(图1):

图1 《美化绿化龟山计划》

该山至今仍是处处野冢,一片荒芜,未能美化绿化,毫无建设,有失地利。……回溯国柄系鄂省公费留英,极思以留学之所得,贡献桑梓,以报培养之恩旨。……敢请钧长给予独立创办之机会,将全龟山田园、湖沼、山地,照规划委员会计划之复兴公园图,将其全部交给国柄负责专办。如能以租用手续,向钧府租用五十年,迨五十年后,该山一切之成功建设,或建筑物、成林树木及生产等,概行无条件赠归钧府,作为代价。因此种建设完全为伟大造林工作,而林木花卉之培养、坟地之迁移、风景之修造,绝非短时期所能完成,更不能随政局之变迁有易人停办、砍伐盗卖之不良现象,以阻碍其发达。因国柄有建设汉口中山公园之丰富经验,故觉美化绿化龟山,使其地能尽利,只有此法可获成功,尚蒙赞允。[16]

可见,吴国柄使用“绿化”这一术语所表达的概念主要是造林、植树,同时显然与他在西洋的留学背景和归国后的工程实践相关。吴国柄官费留英期间,学习了机械、工程、土木、冶金诸多学科,获伦敦大学机械师文凭与英国皇家工程师证书,并被授予工学博士学位,深谙英、法两国语言。回国后曾任汉口市府参事兼工程主任。他最重要的园林实践即上述汉口中山公园。虽然其时武汉亟待建设之处很多,但吴国柄认为添置清新的户外活动场所——实施的手段即包括植树——是首要的任务:“武汉地方太大了,不是短期可以建设完成、少数金钱能办到的,当务之急是让人民出来见见天日,一般市民抽鸦片、打牌,白天睡觉,没有公园、树木,百姓甚至春、夏、秋、冬四季都不晓得。……先建一座公园。……先找适当的地点设计、绘图、施工,在公园里种树栽花……”,建成的中山公园堪与伦敦Kew Garden媲美[17]。因此,在吴国柄的眼里,“绿化”是营造公园的基础,也是实现近代社会改良、大众娱乐的一个手段。

此外,在吴国柄关于龟山建设的提案中,不但将“美化”与“绿化”并称,而且给予了先后的排序。对比新中国成立后的政治、经济条件下提出的“先绿化,后美化”口号,可以看出,早在那时,吴国柄就已清醒地认识到城市“园林”的两大要义:一、美化;二、绿化。显然这种提法并非偶一为之,而是他经过长年的求学、研究和建设实践所得到的真知灼见。从吴国柄的园林理念与实践中,我们可以看到近代中国对于园林营造所达到的认识水平,且已经能够恰当地理解“绿化”对于园林的独立意义——“美化”延续园林固有的艺术功能;而“绿化”则重新发现园林固有的环境与生态意义,在近代时局下也蕴含着积极的社会意义。

新中国成立以后,在“学习苏联”的形势下,前苏联园林专著《绿化建设》(зеленоестроительство)一书于1956年由建筑工程出版社出版,对国内业界产生了巨大影响,俗称行业的“看家书”。其中被汉译为“绿化”的俄语词是形容词зеленое(绿的;绿色的。按:俄语属于“屈折语”,зеленое是该词的常态阳性形容词зеленый的中性词尾形式,以保持与后面的中

文库(第三卷).武汉:武汉出版社,1999:452,476.性名词строительство,在性、数、格三方面的一致)。据曾担任主要翻译工作的朱钧珍先生回忆,当时翻译“зеленое”,是参考了一本1953年版的《俄中字典》[18]。如此,与其说字典中的“绿化”是对俄文“зеленое”的直接翻译,毋宁说是字典编纂者借用了从日本引入、当时在国内已经比较普及的“绿化”一词指代,同时意译了该俄文单词。

作为20世纪上半叶进行大规模工业化发展的国家,前苏联有些情况与日本类同。应当是在机器大工业发生之后,在俄语中产生出一批新词:“工业化”(индустриализация)、“标准化”(стандартизация)、现代化(модернизация)和“无产阶级化”(пролетаризация)等。这些词汇共有名词后缀“-изация”,相当于英语的“-ization”,也就是日本明治维新后大量创造的日语汉字词中的“-化”。但《绿化建设》(зеленоестроительство)中的“зеленое”是形容词,并没有后缀“-изация”,所以如果直译可以译为《绿色的建设》,这和当下用“绿色的”来形容生态、环保等,是一致的。而俄语本身的“绿化”有动词“озеленять”和动名词“озеленение”,是在“绿色”的前面加上了表示“泛化”的前缀“о-”(相当于英语的pan-)。在从前苏联引入的“城市及居住区绿化”(озеленениегородовинаселенныхмест)[19]这一专业称谓中,被译作“绿化”的俄语“озеленение”即为动名词,没有上述后缀“-изация”。据知,这可能是前苏联的创造[20],并确认是在1917年十月革命后,或者前苏联建国后才广泛用于城市建设领域[21]。也许这成为人们以为汉语“绿化”一词是受俄语影响而产生的原因。但无论如何,这从另一个角度说明俄语“озеленять”、“озеленение”和汉语“绿化”都是“现代化”进程的结果。很长时期里,英文没有“绿化”一词,英美等国家分别使用afforestation(造林),landscape architecture(风景营造)或parks movement(公园运动)等来表述这类工作,而greening的本意就是“变绿”,如白芽变绿、苹果变绿,直至20世纪末,受到其他文化的影响(这是英文的优点之一),greening才开始具有“绿化”的含义。

由此可见,近代时期进入中国的“绿化”术语与对应的俄语词汇其实有着共同的“现代化”愿景。而在20世纪50年代由于“学习苏联”而引发的对于“城市及居民区绿化”这一专业名称的质疑和关于“绿化”概念的争鸣,其本质并非翻译问题,而是中国园林在新时期的发展过程中,所遭遇的“现代化”困境。

由上述前苏联园林专著《绿化建设》(зеленоестроительство)的中译名,我们可以领略50年代风景园林学者的见识和创意。其俄文书名里的关键词“строительство”也是个多义词,既有“建设”的意义,也有“建筑”、“构筑”的意思。试想,假如朱钧珍先生当年没有选取“绿化建设”,而是将它直译为“绿色建筑”,那么今天我们再如何面对当代生态系统意义下的“绿色建筑”(即生态建筑、全寿命周期建筑)?而且从该书的“编辑按语”[22]可见,译者选用“绿化”,表明已经对该词的语义和术语的涵义有了透彻的了解:“绿化建设”的目的是改造自然条件、提高人民文化生活;“绿化建设”的工作主要包括:绿地的分类、标准、配置、规划设计城市和绿化方法;“绿化建设”的对象既有城市,也有农村——集体农庄。由此再联系该书在前苏联首都莫斯科(МОСКВА)出版的时间为1952年,从中也许还能够透析当年毛泽东提出“大地园林化”思想的理论渊源。

“二战”后崛起的新中国,在当时的国际政治条件下,孤立无援,东方(日韩)不能学、南方(印巴)不能学、西方(美欧)更不能学,只有学北方。所以,向前苏联学习,是新中国探求现代化之路、在新的世界格局与国际背景下何去何从的无奈之举,因而这样的选择便有了某种历史必然性。来自社会主义前苏联的“绿化”概念,因之成为中国园林现代化的一个重要推力。

4 新中国现代园林中的“绿化”理念与实践

回顾中外园林史,不难发现“绿化”活动及其景象与“园林”以及建筑载体相伴始终。我国古代有广植花木的“悬圃”(先秦)、“上林苑”(汉),国外也有布满植物的“天园”(伊斯兰教)、“伊甸园”(基督教)、“僧伽蓝摩”(佛教)……进入近现代,人类的“绿化”活动达到更高的自觉,对于新中国现代园林建设来说更是如此。这其中,为何“绿化”不是问题,如何“绿化”才是关键。

如何“绿化”的问题,要点有二:“绿化”谁和谁“绿化”。其实这些问题,历史已经做了回答。“绿化”这一概念在继20世纪初叶由日本输入之后,再次从前苏联引入,必然被赋予这个时代的特点。《对“大地园林化”的历史考察》一文梳理了新中国成立后、以20世纪50年代为主,从“城市及居民区绿化”到“大地园林化”的历史[23]。本书挹取其要,论述如下:

4.1 新时期“绿化”的客体——“绿化”谁?

自古以来,主要是绿化“园林”,也有绿化家园。但是,新中国提出的“绿化”则是“绿化‘国家’”:

1956年3月,毛泽东发出了“绿化祖国”的号召,鼓励主要基于乡村大地的植树造林运动。

1958年8月,毛泽东提出了“园林化”的要求:“要使我们祖国的山河全部绿化起来,要达到园林化,到处都很美丽,自然面貌要改变过来。”

1958年12月10日,中国共产党八届六中全会《关于人民公社若干问题的决议》进一步提出:“一部分土地实行轮休,种牧草、肥田草,另一部分土地植树造林,挖湖蓄水,在平地、山上和水面都可以大种其万紫千红的观赏植物,实行大地园林化。”

1959年2月20日至3月19日,林业部在广东召开的全国造林园林化会议批评了“居民区绿化”的局限性:“园林化的范围应该面向大地,不能局限于几个点线,那些认为只要美化城乡居民点就算实现园林化的看法是不全面的。”

4.2 新时期“绿化”的主体——谁“绿化”?

严格说来,这个“谁”应当包含两层意思。(www.chuimin.cn)

首先是拿什么物来“绿化”,也就是“绿化”种什么类型的植物,种树木,还是种花草;再就是种什么功能的植物,种行道树,还是种经济林、防护林、风景林。

1959年3月27日《人民日报》发文强调:“对大地园林化的理解,必须具有生产观点,必须认识到大地园林化的生产内容。……与农业生产密切结合。”

1959年4月,中国林业出版社出版造林绿化文集《大地园林化》,进一步阐释“大地园林化”:“它的规模大小和形式是多种多样的,但它的总的内容应该是以林木为主体组成有色、有香、有花、有果、有山、有水、有丰富生产品而又有美景的大花园。这里所说以林木为主体,是要在以用材林、防护林、特用经济林、果树、薪炭林等等林木组成林园环境的前提下同时进行香化和美化。”

其次是由什么人来“绿化”。我国古典园林名著《园冶》有曰:“世之兴造,专主鸠匠,独不闻三分匠、七分主人之谚乎?非主人也,能主之人也。”在人民当家作主的新中国,中华大地开始发生天翻地覆、沧海桑田的巨变,“植树造林”、“绿化祖国”的“能主之人”,不言而喻,即“人民群众”。1959年3月27日《人民日报》发出号召:“不断掀起全民性的造林高潮,向大地园林化的伟大目标前进。”

4.3 新时期的“绿化”愿景与批判

综上所述,对于20世纪50年代的“绿化”理念与实践而言,一是要有“生产观点”;二是要搞“全民运动”,这种倾向一直延续到20世纪80年代改革开放之前。从中不难理解,“绿化”实践在新中国成立后所承载的历史愿景,是最终完成传统园林的“现代化”——在“现代化”的生产方式推动下——游园惊梦变成了“植树造林,实行大地园林化”。而“大地园林化”最初被曲解为一个植树造林的号召加以推行,这说明涵义丰富而综合的传统“园林”概念已然被新时期的“绿化”愿景解构为相对独立的2个对象——“园”是“绿化”实践的空间载体,“林”则是“绿化”实践的物质目标。因此,只要不是认为“‘绿化祖国’非得每一寸国土都种上树(植物)”方可称是,实际上这种“绿化”愿景可以说已在理念层面上很大程度得以完成。

但同时也必须看到,“全民性造林高潮”、“园林绿化结合生产”、“实行大地园林化”这种理念与实践,体现的是政治家的“世界尺度”,而不是学术家的“世界尺度”,其结果严重扭曲了风景园林的艺术本质、模糊了风景园林学的学科边界、损害了风景园林学家(工作者)的专业感情、挤压了他们的职业领域,更为后人留下劳民伤财、画虎类犬的后患,出现了一种倾向掩盖另一种倾向的弊端。

1959年12月,建筑工程部召开第二次全国城市园林绿化会议,即批评此前城市园林绿化工作重于普遍植树绿化,对公园工作有所忽视。而对于“园林绿化结合生产”而言,虽然强调“应该在不妨碍卫生要求、文化休息和城市美化等主要功能的条件下进行”[24],但其实施的结果是在城市园林绿地的建设中贯彻“农业八字宪法”,有损于园林绿地休憩、游乐、观赏的基本功能;在强调政治导向与发展薄弱经济的时代背景下,其极端化是不仅发展农业,而且发展畜牧业,甚至工业,最终消解、否定了园林绿地本身;因此,“园林绿化结合生产”不适于作为园林绿化工作的指导方针,是特定时局和历史阶段的产物,而这也确实在1986年的全国城市公园工作会议上得以正式否定。

可见,“绿化”作为中国园林现代化过程中出现的概念,其实践内容具有基础性和功利性,它成为新时期园林文化和城市建设的一个部分,却难以承载传统园林文化的诸多价值。

4.4 新时期“绿化”涵义的再研讨

改革开放后,“绿化”概念及其实践逐渐超脱于政治与经济的时代局限,而主要回归其“(种植)绿色植物”的基本内涵,一如前述陈植的观点以及《园林基本术语标准》中的解说。

但这里或许涉及一个常识性的误区:言及“植物”,必为“绿色”。然而,“绿化”并非就是种植“绿颜色”的植物。显然,植物并非全是绿颜色的,比如植物中的花卉,万紫千红、千姿百态,真正“绿”的花十分罕见。但这并不妨碍花卉整体一无例外地归入“绿色植物”,即便是在生态学的意义上;再者,在形态学上,除了花冠、果实之外,花卉全身上下之梗、茎、枝、叶,一般也全呈现绿色。如果对此也要质疑,那就连“蓝天”、“白云”、“黄土地”一类的话也不方便说了。正如泷光夫曾指出“即使‘绿化’是以植物为媒介,也绝非单指绿色一种,而是由五彩缤纷的颜色编织成的姹紫嫣红的世界,并随季节的转换而变化无穷。[25]”由此可见,“绿化”所指的是人工种植“绿色植物”,而不是——更确切些,应该说不完全是——栽种“绿颜色”植物;于是“绿化”是“绿色植物化”,而不是“绿颜色(植物)化”。

“绿化”一词的出现是日本近现代化进程的结果,概指一种大规模人为的活动与结果,它体现了人工对自然的干预与规范。其出现早于世界上生态环保运动的兴起(20世纪70年代)有半个世纪左右,那个时代流行的是“向自然索取,是我们的任务”(米丘林),是对自然的大规模干预,如改造沙漠,炸山筑坝,开垦荒野,开挖运河……其中以美国的田纳西工程,前苏联的中亚垦荒等为代表。大规模造林,就是其中的一项内容。

另一方面,“绿化”一词进入城市和旧城市改造有关,这也说明为何它首先出现在日本和前苏联这样的国度。对城市绿地建设的重视,和19世纪后期西方开展的“公园运动”和开始注重公园的“health role(卫生作用)”有关(这是landscape architecture兴起的重要一环),是对工业化初期城市肮脏污染状态进行改良的运动,体现了近现代社会改善环境的愿景。正是通过对“城市绿化”的研究,人们发现了绿地的各种生态功能、卫生功能、健康功能、科学教育功能等,使公园的设计、建设摆脱了仅仅考虑艺术效果的老路,走上科学化、社会化的道路。

现在一般认为“绿化”有两种含义,其一是“造林绿化”、“荒山绿化”,属于林业系统的任务,目的可能是生产木材等产品,也可能是改善生态,或者兼而有之;其二是“园林绿化”,是城市建设的任务。无论如何,将“绿化”归结为是“栽种植物以改善环境的活动”,其隐含的意义是排除了仅仅“为生产产品的栽植”,这应是由于人们在近现代时期追求“现代化”的背景下,关于“绿化”这一概念所隐含的“现代化”诉求已成为不言而喻的内容。所以,若仅将“绿化”理解为“栽种植物”,其蕴含的深刻的历史与社会意义便被大打了折扣。

因此,抛开“绿化”这一术语所昭示的实践操作及其视觉表象,一如“绿化”术语的出现是日本近现代化进程的结果,“绿化”在本质上并不在于“种植绿色植物”等具体操作及其视觉效果等层面的内容,而应视为社会“近代化”或“现代化”热潮中,寻求人居环境改良、改善的一种手段或途径。但是,“绿化”一词忽视了人类对环境的综合要求,即对视觉效果、场地功能、游憩活动和文化品质等诸多内容的关注,所以仅仅“绿化”并不能替代室外人居环境的改善。

我国现行的行业分类中有“园林绿化”一类,这个名称是世界上仅有的,其概念本身来自复杂的园林和简单的绿化之总和,但都是以“栽种植物以改善环境”为特征。过去,城市设园林局,其下分公园和绿化两大块,是符合这个概念的。现在,一些城市争相将园林局改造为林业园林局,打着生态的旗号,使复杂、综合的园林文化(包括其中的社会内容以及珍贵的艺术和文化内涵)被忽略得十分惨然。曾经不少地方将园林绿化整个行业打入“简易工程”,使那里的园林绿化行业受到极大摧残,园林的风景观赏、文化教育、防灾避险、游憩休闲等功能全被忽略,生态文明建设也就几乎成为空话,这方面的教训,是值得注意的。

5 结语

“绿化”术语是工业文明昌盛下人类雄心爆发的产物,也是解决近现代社会发展与环境出现矛盾的工具,其内涵是人工种树、植草,包括人类风景园林营造活动的基础工作及其成果。“绿化”术语首先自日本传入我国,其实践在近代时期融汇了西方的园林文化,在建国后进一步向前苏联学习的过程中一度成为强大的潮流,并在我国风景园林学科教育和行业实践的发展中留下了深深的烙印,也带来了危及园林传统和降低文化底蕴的困惑。这个过程是近现代外来影响与本土文化传统交锋、互动以及工业化以后的社会中人文与自然矛盾交织的一个缩影。

从1893年孙中山提出中国欲强,须“急兴农学,讲求树畜”[26],到1956年毛泽东主张“要使我们祖国的山河全部绿化起来,要达到园林化”,贯穿从近代到现代半个多世纪的历程,使“绿化”成为振兴中华民族的“强国”措施之一。将“园林”和“绿化”二词合成为“园林绿化”,体现了我国园林行业与学科在新时期的发展过程中,对本土传统的珍视与尊重,并在相当时期内作为行业的名称。时下所认同的行业与学科的新名称“风景园林”有其不同的产生背景,是改革开放后在国际LA(Landscape Architecture)的影响下,对LA的翻译符合我国国情的意译。“风景园林”由“园林”衍生而来,具有毋庸置疑的“现代性”,但从语言传播的角度看,其“现代性”显然较“园林绿化”隐晦得多。如果说现代化离不开传统,而传统需要现代化,那么由“园林绿化”到“风景园林”的转变,显示了“绿化”作为营造现代人居环境的手段和基础之一已然不言而喻,而民族的传统文化精神则在新时期与国际园林/景观文化的广泛交流、对话的背景下,凸显出历久弥珍的历史价值。

【注释】

[1]柳尚华.中国风景园林当代五十年:1949—1999.北京:中国建筑工业出版社,1999:18.

[2]刘家麒.Landscape Architecture译名探讨.中国园林,2004(5):10-12.

[3]林广思.回顾与展望——中国LA学科教育研讨(1).中国园林,2005(9):1-8.

[4]陈植.对我国造园教育的商榷∥陈植造园文集.北京:中国建筑工业出版社,1988:93-99.

[5]陈植.论“绿化”∥陈植造园文集.北京:中国建筑工业出版社,1988:100-107.

[6]陈植.论造园和绿化∥陈植造园文集.北京:中国建筑工业出版社,1988:108-119.

[7]陈植.论“绿化”∥陈植造园文集.北京:中国建筑工业出版社,1988:107.

[8]陈植.论“绿化”∥陈植造园文集.北京:中国建筑工业出版社,1988:103.

[9]汪菊渊.关于城市及居民区绿化专业几个问题的商榷.光明日报,1956-12-04.

[10]陈植.对部定造园学改革计划的管见∥陈植造园文集.北京:中国建筑工业出版社,1988:296 -299.

[11]园林基本术语标准.北京:中国建筑工业出版社,2002:38.

[12](汉)许慎.说文解字.北京:中华书局,1963:168.

[13]東京農業大学造園学科.造園用語辞典.彰国社,2002:549.

[14]实藤惠秀.中国人留学日本史.谭汝谦,林启彦,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1983:334.

[15]日语中的“近代化”即modernization,同中文“现代化”之意。

[16]吴国柄.美化绿化龟山计划.湖北省档案馆,卷31,号15,1947:8-12.

[17]吴国柄.我和汉口中山公园及市政建设∥政协武汉市委员会文史学习委员会.武汉文史资料

[18]据2010年4月24日采访朱钧珍先生的访谈记录。

[19]杜安,林广思.俄罗斯风景园林专业教育概况.风景园林,2008(2):48-52.

[20]林广思.回顾与展望——中国LA学科教育研讨(1).中国园林,2005(9):1-8.

[21]据2008年10月15日与杜安先生的交流讨论。杜安先生曾就读于俄罗斯国立圣彼得堡林业技术大学。

[22]原文如下:“本书叙述了绿化建设对于改造自然条件、提高人民文化生活的意义,城市绿化中绿地的分类、标准、配置、规划设计的一般原则,集体农庄绿化的方法;绿化建设中选择植物、进行施工、处理建筑艺术等问题。此外,为了说明以上问题,列举了许多实例,并附有各种图表。”参见:L.B.卢恩茨.绿化建设.朱钧珍,刘承娴,马士伟,等,译.北京:建筑工程出版社,1956.

[23]赵纪军.对“大地园林化”的历史考察.中国园林,2010(10):56-60.

[24]柳尚华.中国风景园林当代五十年:1949—1999.北京:中国建筑工业出版社,1999:25.

[25]泷光夫.建筑与绿化.刘云俊,译.北京:中国建筑工业出版社,2003:9.

[26]孙中山.上李鸿章书(一八九四年六月)∥孙中山全集(第一卷,1890—1911).北京:中华书局,1981:8-18.

有关中国现代园林:历史与理论研究的文章

现代风景园林在其产生与形成的过程中,与现代建筑的一个最大的不同之处是,现代风景园林在发生了革命性创新的同时,又保持了对古典园林明显的继承性。现代园林在扬弃古典园林自然观的同时,又有自己新的拓展。现代园林设计顺应这一趋势,在保持园林设计观赏性的同时,从环境心理学、行为学理论等科学的角度,来分析大众的多元需求和开放式空间中的种种行为现象,对现代园林进行了重新定位。......

2023-08-20

“绿化祖国”:新中国的园林绿化愿景“绿化祖国”是新中国成立后发动全民植树造林的一个口号,最初在《人民日报》1956年2月17日的社论中正式提出[1]。本书将乡村与城市一并探讨,试图对“绿化祖国”运动发生的背景与过程进行较为全面的剖析与再评估。发展生产与自力更生相关,力求平等与集体主义相应,勤俭节约与艰苦奋斗相联,所有这些统领于政治的觉悟与意识形态的诉求,决定了“绿化祖国”运动的背景及其实践。......

2023-11-28

“中而新”:新中国园林营造理念及其反思1解读“中而新”“中而新”这一短语,是1958年建设国庆“十大工程”之际由梁思成先生提出的。而在新中国的城市建设中,“中而新”不仅是以梁思成为代表的建筑学界所关注的问题,园林学界亦然。本书以“中而新”的思想理念为基本框架,关注与考察“中”(传统)与“新”(现代)在新时期园林设计实践中的各种具体表现形式,以期深化对新中国园林营造理念与实践的认识。......

2023-11-28

比对这两个词组,“风景”与“景观”相似,“园林”与“设计”不同。显然,“园林”属于更具涵盖性和历史感的学术范畴。如此,“正名”问题伴随着近现代以来中国园林的发展历程。对于“园林”这一耳熟能详的传统概念的深入理解,则是剖析、认识中国园林在这一历史进程中各种纷繁错综问题与现象的一个关键。“园林”因之暗示并揭示了园林营造包含着随时间生长的过程,也包含了人为干预的因素和规划设计的过程。......

2023-11-28

“园林革命”:“文化大革命”极左思潮下的造园始于1966年5月、终于1976年10月的“无产阶级文化大革命”,是新中国发展历程中特殊的一页。“文化大革命”发动三年后,中国共产党第九次全国代表大会在其会议公报中激扬地宣告革命取得了“伟大的胜利”。本文尝试在这种语境下对“文化大革命”极左思潮下的园林营造作一些初步的剖析和探讨。......

2023-11-28

“大地园林化”:新中国的园林绿化愿景《“绿化祖国”:新中国的园林绿化愿景》一文对“大地园林化”号召及其实践已有所讨论,但主要分析、探讨了相关的植树绿化情况。本文追溯“大地园林化”号召的形成、含义,并讨论风景园林行业在该号召影响下、基于“绿化”营造“园林”的实践,从而分析“大地园林化”号召的时代局限性,和在新的历史时期所应有的发展前景。此外,“大地园林化”的概念也从反面加以厘定。......

2023-11-28

论园林“现代化”斗转星移,与时俱进,在历史长河的推进中,传统“园林”势必走向现代化,才能得以存续、发展。本书所讨论的中国园林“现代化”即始于“近代园林”的发生。中国文化背景下的“园林”现代化,则有其自身独特的发展道路。综上所述,“公园”的出现是传统园林“现代化”的一种表现形式,而基于“私园”的“公园”化,便必然是传统园林“现代化”最便捷的途径之一。......

2023-11-28

本书主要探讨“苏联经验”对如此广泛的风景园林实践与研究内容的影响,在新中国成立后特定的社会、政治、经济条件下,其实际操作、运用中所凸显的困难与相应的修正,从而探讨“苏联经验”在中国园林现代化过程中的得与失,及其经验与教训。......

2023-11-28

相关推荐