近年来,中国职业法学教育的性质发生了转变,转变为在职人员的再教育,即使在职人员通过学习和培训了解新颁布或修改的法律。......

2023-11-27

一、新中国成立之前我国法学研究的发展

1840年鸦片战争的爆发是中国近代史上的一个标志性事件,闭关锁国的清王朝被迫打开国门。为了回应西方列强的挑战,同时也为了民族复兴和国家强盛,各界仁人志士在长达一个多世纪的时间内孜孜以求,苦苦追寻救亡图存的道路,近代西方法学观念的接受与法学研究的起步是这个过程的重要组成部分和重要线索。这些努力和探索不仅在一定程度上形塑了新中国成立之后我国法学研究的发展道路,也为之后法学研究的发展奠定了智识基础。具体来说,新中国成立之前法学研究的发展主要包含三个部分,分别是清朝末期西方法学观念的传播、民国时期法学研究的发展以及马克思主义法学在我国的传播和发展。

(一)清朝末期西方法学观念的传播

从广义上看,现代法学观念的传播既是法学研究的基础,也是法学研究的重要内容。近代中国法学研究便是从对西方法学观念的输入中起步的。这些观念的传播为中国法制现代化提供了新的思想。随着中国传统文明与西方法治文明冲突的日益显现,人们围绕中国的现实问题展开了一些研究。此一时期法学研究的起步和发展主要体现在人员、机构与成果等方面。

(1)人员。该时期传播法学观念的人员包括西方传教士、本国思想家、改革者和法科留学生等。[6]其中,最早将西方法学观念输入中国的是西方传教士。早在1832年,美国传教士米怜(W.Milne)在《大英国人事略说》一书中介绍了法律面前人人平等的观念。次年7月,普鲁士传教士郭实腊(K.F.A.Gutzlaff)在中国近代内地第一份中文期刊《东西洋考每月统记传》中详细介绍了法治、三权分立、法律面前人人平等、司法独立、陪审等西方观念。鸦片战争爆发以后,美国传教士丁韪良(A.P.William Martin)、美国传教士林乐知(Young John Allen)等人在其著作或者文章中介绍了自然法、权利、宪政、法治、司法独立等现代法治理念。受西法东渐的影响,中国的一些思想家和改革家也开始关注和倡导西方法学观念。例如,鸦片战争前后的林则徐、魏源、徐继畬等,洋务运动时期的冯桂芬、王韬、黄遵宪、郑观应等,戊戌变法前后的康有为、梁启超、严复等,清末修律至辛亥革命期间的沈家本、伍廷芳、董康等。在清末修律期间,清政府聘请的冈田朝太郎、松冈义正、小河滋次郎、志田钾太郎等日本法律专家在协助修订法律的过程中也比较全面地阐述了现代西方法学观念和具体法律制度。

如果说上述人员基本上属于外国人士或者中国社会的精英分子,法科留学生则是此一时期西方法学观念传播另一类值得关注的主体。肇始于鸦片战争的近代法科留学活动,使得许多中国人走出国门,系统接受西方法学教育。他们不仅是此后中国法学研究和法制建设的中坚力量,而且通过著书立说、从事法学教育等各种方式,培养了更多的法学研究和实务人才(见表10—1)。[7]法科留学活动主要包括私人自费留学、地方政府派出和中央政府派出等不同形式。私人自费留学的典型代表为伍廷芳和何启,两人分别于1874年和1879年进入林肯律师学院学习,均获得英国大律师资格。1877年,福建船政学堂派出28人赴法国和英国学习,其中接触法律的包括马建忠和严复等人。八年之后,福建船政学堂再次派出9名学生赴英国和法国学习法律。1896年,清政府第一批13名赴日留学生派出。据统计,从1905年至1908年,赴日的公费法科留学生约有1 145人,仅1908年从日本法政大学速成科毕业的学生就达到1 070人;从1872年至1908年赴欧美的公费法科留学生有几十人(有姓名可考的28人);从1908年至1911年,赴欧、美、日的公费和自费法科留学生有958人。[8]

表10—1 1903—1911年法科留学生从事法律教育情况表

资料来源:何勤华:《中国法学史(第六卷)》,68~69页,北京,法律出版社,2006。

(2)机构。随着西方法学观念的传播和法学研究人员的涌现,清朝末年出现了一些法学研究机构,主要包括三种类型。其一是各地陆续出现的法学教育机构。法学研究和法学教育本身存在密切的关联,这些教育机构也承担着法学研究的组织和运作功能。早期的如1862年设立的京师同文馆,1867年由丁韪良担任国际法教师,讲授美国学者惠顿(Wheaton)的《万国公法》(Elements of International Law);再如1895年成立的中国第一所新式大学天津中西学堂(1903年改名为北洋大学堂),其课程体系中就包含了法律(律例学)。1903年,清政府颁布了《奏定学堂章程》,规定大学堂中设立法政课大学,开设课程包括政治、法律、交涉、理财等,法政教育开始勃兴。尤其是,1905年直隶法政学堂成立,这是中国近代第一所正规化的法学院校。此后各省纷纷效仿,截至1909年全国共有官立高等教育层次的学堂123所,学生22 262人,其中法政学堂47所,学生12 282人,分别占学堂总数的38%和学生总数的55%。[9]与此同时,私立的法政大学也开始出现,例如东吴大学(1901年)、震旦大学(1903年)、沪江大学(1908年)、金陵大学(1910年)等等。

其二是专门的法学研究机构,其典型是光绪三十年(1904年)四月开馆的修订法律馆。[10]该馆专门为清末修律所设,除了修改旧法、起草新法以外,对于中国法学研究起步的贡献主要表现在三个方面:第一,法律文献的翻译。了解西方法学成果是顺利推进修律的重要途径,修订法律馆自开馆以来便大规模地进行法律文献的翻译。据统计,光绪三十年(1904年)至宣统元年(1909年)正月短短几年间,修订法律馆共翻译涉及德、法、日、俄、荷、意、美、英、比利时、瑞士、芬兰、葡萄牙、罗马尼亚等十多个国家的法律和法学著作数十种。[11]第二,民商事习惯调查。随着新刑律草案的出台,修订法律馆将工作的中心逐渐转移到修订民商律上来,并将民商事习惯调查视为编纂民商法典的必要环节。根据目前的资料看,修订法律馆于宣统元年(1909年)和宣统二年(1910年)分别就民事、商事习惯展开过调查,范围涉及直隶、江苏、安徽、浙江、湖北、广东等省。第三,设立京师法律学堂。鉴于实践对新型司法人才的迫切需求,1906年10月,应修订法律大臣沈家本、伍廷芳等人的奏请,清政府创办了京师法律学堂,修订法律馆逐渐成为融通新旧学问的集实务科研于一体的机构。

其三是研究会组织。19世纪末,中国曾经出现过公法学会和法律学会两个组织,但因为西太后发动政变而流产,仅仅存在几十天。[12]1910年北京法学会成立,它是中国近代第一个全国性的法律学会,沈家本担任会长。该学会的主要工作包括两项:一是创办短期法政研究所,聘请冈田朝太郎、志田钾太郎等法学家到研究所义务讲授法学原理;二是聘请法学名家创办学会刊物《法学会杂志》。[13]

(3)成果。此一时期为我国现代意义上的法学研究的起步阶段,研究成果的重要体现为法学译作的涌现。据田涛、李祝环的考证,清末从外国翻译的各种法学书籍约在400部以上。其中,从日本直接翻译的法学书籍约200种。田涛和李祝环通过《翻译西学事略》、《西学书目表》、《东西学书录》和《译书经眼录》中的统计还发现,法学类书籍在翻译的外文书籍中所占的比例呈现逐步提升的状态,到了1904年“法政”类翻译书籍70部,占当时翻译书籍总数533部的13.1%。[14]此外,一些政法类报刊陆续创办。例如,1833年郭实腊创办的《东西洋考每月统记传》、1868年林乐知创办的《中国教会新报》、1900年中国留日学生创办的《译书汇编》以及1907年的《法政学交通社杂志》、1911年北京法学会创办的《法学会杂志》等等。这些报刊发表了大量有关近代西方的法学译文,介绍近代西方法学观念并结合本国实际阐述自己的观点。

与此同时,先进的中国法律学人也结合古代传统与现实问题,撰写了许多法学著作。以沈家本、严复、伍廷芳、康有为、郭嵩焘、黄遵宪、梁启超等为代表的清末知识分子,皆精通旧律、学贯中西,除偕同日本等国法学家大量译介西方法律典籍之外,还积极撰写有关政治法律变革的著作,推动变法,进行思想启蒙。比较典型者如沈家本的《寄簃文存》(含《历代刑法考》等),严复译《群己权界论》、《社会通诠》、《原富》等,康有为的《实理公法全书》,梁启超的《新民说》、《论立法权》、《论中国宜讲求法律之学》、《中国法理学发达史论》等。

总的来看,清末时期西方法学观念的传播和我国法学研究的起步,大体上呈现出从西方传教士为主到本国人为主、从被动输入到主动学习、从宏观理念到具体制度的发展趋势。经此过程,法律面前人人平等、法律是“公意”的体现、司法独立、权力分立等现代法治理念和文明得以输入我国,而现代汉语中诸多法律术语和概念也得以形成,由此为后续法学研究提供了基本的话语体系。[15]当然,这些新的观念和研究成果应用于实践也凸显出传统与现代、东方与西方、普适性与地方性之间的冲突。例如,以沈家本、伍廷芳为首的法治派与以张之洞、劳乃宣为首的礼教派之间围绕是否要保留传统“干名犯义”、“故杀子孙”、“子孙违反教令”等罪名的争议。这些冲突不仅存在于当时,而且延续在此后我国法学研究的各个阶段,直到今天仍然是法学研究不得不认真对待的问题。

(二)民国时期法学研究的发展

对于民国时期法学研究的状况,吴经熊曾经在《六十年来西洋法学的花花絮絮》一文中做了生动的描述,相对于传统的“轻法学,贱法吏”,“哪料到了今日,一般人士非但不轻视法学,并且对于一切法律问题觉得大有兴味;茶后酒余时常以法律案件来作谈助。舆论界对于法律更有一种很好的缘分,各地的小报差不多没有一天不载有讼案的描写和批评;海上的大报也多辟有法制专栏;或曰‘法坛’,或曰‘法言’。书坊中之识时务者对于发行法学的书籍无不钩心斗角,互相竞争;法学家当中稍负时望或有一艺之长的——他们的文章大有求过于供之概”[16]。由此可见,此一时期我国的法学研究已经进入了一个稳定发展的阶段。(www.chuimin.cn)

(1)人员。从整体来看,以清末以来的法科留学生为中坚力量,民国时期出现了一个成熟的法学家和法律家群体。王宠惠、江庸、居正、梅汝璈、史尚宽、吴经熊、张知本、陈瑾昆、胡长清、丘汉平、阮毅成、周鲠生、梅仲协、瞿同祖、王世杰、钱端升、杨鸿烈、陈顾远、程树德、孙晓楼等都是其中杰出的代表。他们适应法学教育和法律实务发展的需要,出版了一些有影响的教材与专著。与此同时,国际法学交流也较为频繁。例如,南京国民党政府聘请美国社会法学派的代表人物、著名法学家罗斯科·庞德为教育部和司法行政部顾问。他在其弟子杨兆龙的协助下,在一年多的时间里,对中国法律教育和法制建设提出了多项报告和建议。

(2)机构。从1912年到1949年,各大学法学院、系及公立、私立法律专门学校相继建立,法学教育的师资、办学规模及课程设置等都有较大发展。在北洋政府时期,法科学生的数量无论是在全国大专院校的学生总数中,还是在综合性大学的学生总数中,均占有相当高的比例,平均达到50%左右。除了北京大学、中央大学、武汉大学等国立大学的法学院之外,更于1912年和1915年分别创立了私立朝阳大学和东吴大学比较法学院。经司法院审批的法学院系1931年为29所,即使后来为改变低水平法学教育的弊端而限制法学专业的招生人数,1940年全国的法学院系仍为27所。到1947年,全国大专院校共有207所,在校生155 036人,其中,法学专业的学生有37 780人,占学生总数的24.4%。[17]与此同时,一些大学纷纷设立专门的法学研究机构。例如,北京大学1917年设立法科研究所,黄右昌、陈启修、马寅初分别出任法律、政治、经济门主任。中山大学1928年设立立法科编译所,初有译员7~8人,以法科主任兼所主任。[18]

除学校及研究所以外,民间法学学术团体在该时期也得到了进一步的发展。其中,特别值得一提的是前文已经谈到的1910年成立的北京法学会及其稍后的京外支部。作为一个全国性的学术机构,该会几乎网罗了当时全国尤其是北京的法学界和司法界的精英。民国时期,该会继续致力于三个方向的工作。其一是继续发行因辛亥革命而停刊的《法学会杂志》,该杂志于1912年复刊,虽然中途再次停刊,但直到20世纪20年代仍在发行。其二是创设专门大学、养成专门人才,尤其是创办了朝阳大学,成为中国北方重要的法学教育基地。其三是设立法学讲演会,联络法界有关系之人分门担任,以图法律思想之进步。[19]此外,1935年9月,中华民国法学会在南京成立,由居正担任会长,并出版《中华法学杂志》作为讨论当时法律问题的园地。[20]此外,还有一些民间法学团体得以建立和发展。例如,“五四”时期李佳白、伍朝枢、汪精卫等人组织的“中国政学社”,对当时中国的政治与法律问题进行研究和讨论。

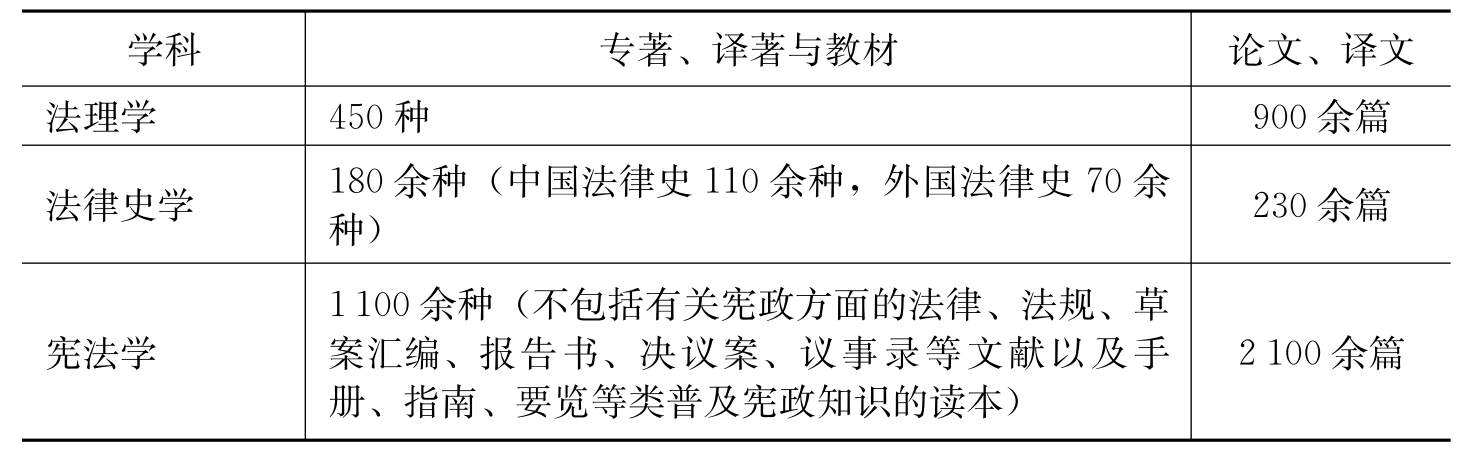

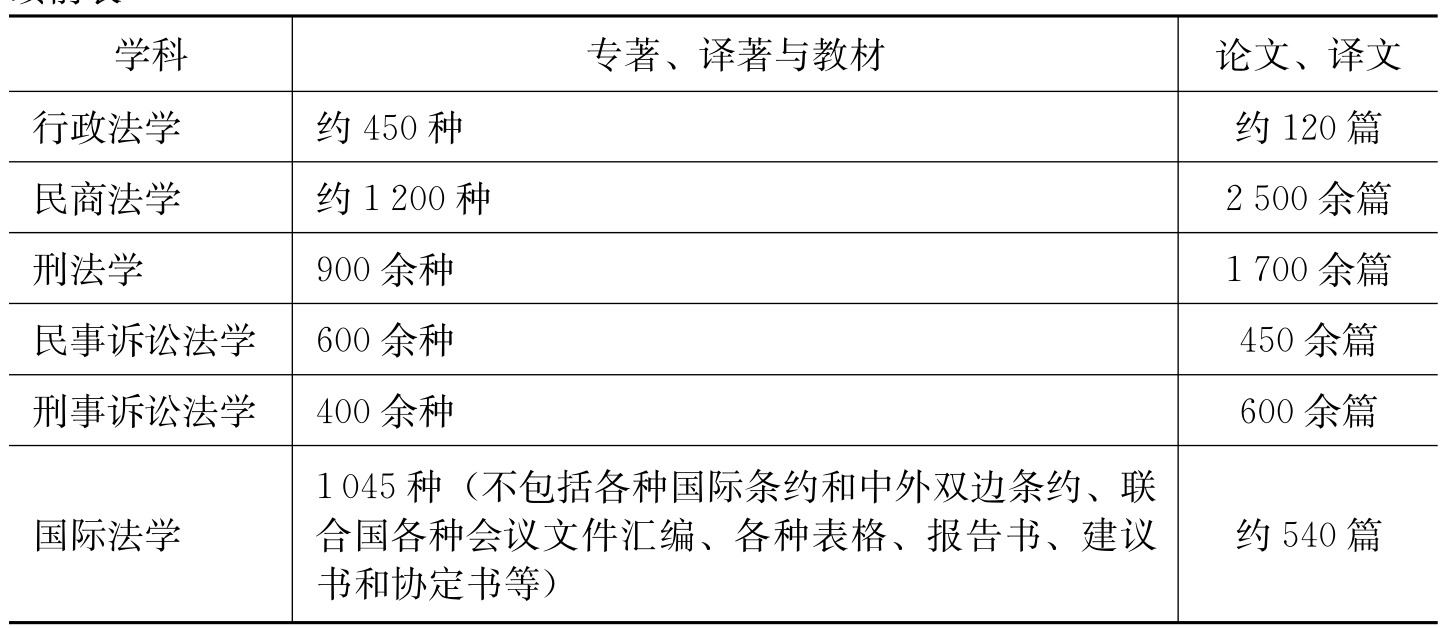

(3)成果。总的来看,此一时期的法学研究已经从早期的对西方法学观念的介绍发展至结合中国实际对法学各部门进行分门别类的系统研究。截至20世纪40年代,已经初步形成了包括宪法学、行政法学、民法学、商法学、刑法学、诉讼法学及犯罪学等学科在内的比较完整的法学体系。从出版物来看,以商务印书馆、法政学社、中华书局、世界书局、法学编译社等为首的出版单位出版了大量的有关法学研究、法制教育、法制宣传的著作以及外国法学译作,基本上反映了各家各派在法学研究和法律教育中的看法和认识。[21]此外,该时期专门的法学期刊也纷纷出现。例如,东吴大学的《法学季刊》、《东吴法声》,朝阳大学的《法律评论》,南京法学院的《国立中央大学法学院季刊》,上海法科大学的《上海法科大学月刊》,世界书局的《现代法学》,上海宪政社的《宪政》,北平研究所的《中华法学杂志》,南京立法院秘书处的《立法专刊》、《立法院公报》,南京三五社的《法学季刊》,司法院行政公报处的《司法行政公报》,司法院秘书处的《现代司法》,司法院法官训练所的《法治周刊》,南京法学会的《中华法学杂志》,江苏高等法院的《江苏高等法院公报》,江苏吴县律师工会的《法令月刊》,等等。这些法学刊物的主办方包括立法、司法等实务部门以及学校、出版社、法学会、律师公会甚至个人。[22]本报告根据何勤华教授的考证,就清末及民国时期各法学学科出版及发表的情况做了初步的统计(见表10—2)。

表10—2 清末及民国时期各法学学科出版及发表情况初步统计

续前表

资料来源:何勤华:《中国法学史纲》,253、264、278、289、297、314、327、335、348页。

总的来看,民国时期的法学研究传承了晚清以来引进西方法学观念和法律制度的传统,初步形成了中国法学史上第一个现代化的法学理论体系,并在关注中国现实问题的基础上完成了我国第一个现代化法律体系的构建,其重要成果便是六法全书的形成。与此同时,“走出去”与“引进来”的国际交流也变得频繁,吴经熊、杨兆龙等一些法学家初登世界舞台。不过,受时代和社会的限制,此一时期的法学研究也存在一些问题,引起当时的法学家的重视。例如,蔡枢衡在20世纪40年代就有“质低量微”的尖锐批评,“量微的情形怎样?微到法学每一部门不能找到一二册书,或一二册较好的书。低到什么程度?低到这国那国的条文都晓得,问起中国相当的规定竟茫然”,“中国近代法学已有数十年历史,究其内容与实质言,纵谓中国尚无法学文化,似亦无过当之论。盖中国法学文化大半为翻译文化、移植文化……中国法学之现实在另一面为讲义文化、教科书文化及解释法学文化”[23]。他认为,“今日中国法学之总体,直为一幅次殖民地风景图:在法哲学方面,留美学成回国者,例有一套Pound学说之转播;出身法国者,必对Dugiut之学说服膺拳拳;德国回来者,则于新康德派之Stammler法哲学五体投地”[24]。从中可见,研究人员的队伍构成、问题意识和研究方法都对当时的法学研究的整体状况产生了深刻影响,而蔡枢衡对“形式主义”、“超形式主义”、“刀的外语观”的批评对于今天中国之法学研究仍有警醒作用和现实意义。[25]

(三)马克思主义法学在我国的传播和发展

随着清末以来西方各种思潮传入中国,马克思主义也开始在我国传播。早在1899年,《万国公报》第121期就刊载了由英国传教士李提摩太译、中国人蔡尔康撰文的《大同学》,其中第一章“今世景象”就提到“马克思之言曰:‘纠股办事之人,其权笼罩五洲,突过于君相之范围一国。’”俄国十月革命爆发以后,马克思主义著作在中国的翻译、研究和传播进入了一个新的阶段。在此过程中,马克思主义法学理论不仅得以传播,而且在结合中国实际的过程中得到了进一步发展。对于这些传播和发展过程,学界已有相关研究[26],下面仅从人员、机构和成果方面做一简单描述。

(1)人员。新中国成立前,传播和发展马克思主义法学的人员大体包括三类。其一是早期马克思主义者。陈独秀、李大钊、蔡和森、瞿秋白等人在宣传马克思主义的同时,对于马克思主义法学理论若干重点问题做出了阐释,特别是辩证唯物主义和历史唯物主义的法律观。例如,1919年8月,李大钊在同胡适进行有关“问题与主义”的论战时就指出,“依马克思的唯物史观,社会上法律、政治、伦理等精神的构造,都是表面的构造。他的下面,有经济的构造作他们一切的基础”[27]。1922年,陈独秀在其《马克思学说》中也写道,“社会生产关系之总和构成社会经济的基础,法律、政治都建筑在这基础之上”[28]。其二是民国时期的一些学者。这些学者本身并不一定是马克思主义者甚至不一定认同马克思主义,但在了解和传播西方思潮的时候,对马克思主义法学也多有介绍。例如,朱怡庵的《法底本质》(1929年)、郑竞毅的《苏联法律哲学的哲学基础》(1933年)、彭学海的《法律的演进的唯物史观》(1933年)、张志让的《借英国法中许多稀奇之点来阐明法律的性质》(1934年)等等。当然,这些研究对于马克思主义法学的立场既有积极介绍和引入的,也有修正、反对和批评的。其三是根据地时期的共产党人。作为马克思主义中国化的第一个重要成果,毛泽东思想也包含了马克思主义法学的基本内容和方法。毛泽东、刘少奇、董必武、谢觉哉等人结合根据地政权建设和政法工作的实际对于马克思主义法学做了进一步的发展。

(2)机构。此一时期马克思主义法学研究机构也有了一定的发展,其中值得关注的是延安新法学会的成立。[29]1941年1月6日,为了推进马克思主义与中国国情相结合,同时也为了解决边区时期由于经济利益、政治格局、价值取向、社会关系等多元化所带来的纠纷多发且复杂的局面,以李木庵、张曙时、鲁佛民、朱婴、何思敬、陈瑾琨等人为骨干的新法学会在延安成立,其成员涵盖了当时延安地区一切对法律感兴趣的人士。该会的任务是探讨一种适合中国国情并有别于从国外移植而来的法制,其方式就是从生活中去寻找,对人民在实践中所创造出来的新经验、新办法加以总结,将其上升为理论的高度,并最终为人民所掌握和利用,接受实践的检验。该研究会的产生,推动了新民主主义法学理论和研究方法的形成,其法律与政治的结合以及对中国问题的强调,也在一定程度上影响了新中国成立以后我国法学研究的发展。当然,除此以外,民国一些学者在大学课程中对于马克思主义及马克思主义法学的观点也多有介绍,也在一定程度上影响了当时的进步青年。

(3)成果。从整体来看,民国时期的一些学者撰写了大量介绍马克思主义法学的论文。不过,受种种因素的制约,这些文章基本上发表在综合性期刊如《综合》、《复旦学报》、《东方杂志》等之上,少有在《法律评论》、《东吴法学》、《中华法学杂志》等民国时期权威法学期刊上发表,这无疑在客观上削减了它们对于民国法学的影响力。[30]此一时期马克思主义法学研究的发展主要体现为毛泽东、刘少奇、董必武、谢觉哉等人的法律思想的形成和发展。而就理论化、体系化的法学著作而言,值得关注的是1947年时任湖南大学教授的李达将其多年来对马克思主义法学的研究心得编成讲义而成的《法理学大纲》。该书是我国历史上第一部系统研究马克思主义法理学的法学专著。在此书中,李达根据马克思主义法学原理,尖锐地批评了马克思主义以前法学家,尤其是资产阶级法学家的各种学说理论,明确提出“法学必须接受科学社会观的指导,把法律制度当作建立于经济构造之上的上层建筑去理解……阐述其特殊的发展法则,使法律的理论从神秘的玄学见解中解放出来,而成为科学的法律观”[31]。通过运用马克思主义的基本观点,李达比较系统地阐述了法学的对象、任务与范围,法学研究方法,法学的基本理论和内容等问题,揭示了法律与国家、法律的本质与现象、法律的形式与内容、法的功能与作用等法学基本范畴。

有关中国法律发展报告2013法学教育与研究的文章

在法学教育的改革发展阶段,师资一直是国家领导人和有关部门关注的问题。1995年12月12日,国务院发布《教师资格条例》,对教师资格分类与适用、条件、考试、认定等做出规定。在国家有关方针政策及《教师法》、《高等教育法》的指引下,在法学教育的改革发展阶段,教师队伍建设开始走上法制化轨道,进入了一个新的发展阶段。......

2023-11-27

“双百”活动常态化工作机制有待完善。“双百”活动质量效果需进一步提高。“双百”活动的相关保障有待进一步加强。各省法学会作为“双百”活动组委会成员单位之一,承担着活动的筹划协调和组织推动工作,但由于人力不足、行政经费少等原因,导致出现活动组织推动和相关保障不到位的情况。......

2023-11-27

1981年7月司法部召开的政法学院教育工作座谈会,把培养目标定为“培养德、智、体全面发展的司法工作以及法学教育和理论研究的专门人才”。[38]法学教育的培养目标同样具有时代的特点。......

2023-11-27

综合类、传统人文社会科学类院校中,强校基本以厚基础为目标,定位相对较低,而一些排名并不太靠前的院校,则反映出多元培养的思路,既有实践人才的目标,也有研究人才的目标。传统的理工类院校以及其他专业性院校则结合院校特征,设定一些特殊的培养目标,如北京航空航天大学法学院、上海交通大学法学院等。一般而言,各个院校都有一定的弹性规定空间,但一些院校的培养方案没有体现出这种弹性。......

2023-11-27

(二)经费状况1.整体状况同样基于资料的可获得性以及高校法学研究的典型性,本报告对于研究经费的描述主限于我国高校法学研究项目经费。图10—13表明,历年全国高校单位法学研究项目的经费拨入和支出也基本上呈现出持续增长的趋势,两者分别增长了5.5倍和近6倍,年均增长率分别为11%和11.4%。......

2023-11-27

培养应用型、复合型法律职业人才,是实施卓越法律人才教育培养计划的重点。参与高校根据人才培养类型和实务部门需求,研究制定本校的卓越法律人才培养标准。教育部、中央政法委在此基础上研究制定卓越法律人才培养的国家指导标准。......

2023-11-27

其他学校培养方案具体组成部分名称略有不同,但基本内容并无差别。培养方案的各项内容中,学分分布和课程结构是主体部分。法学专业本科培养方案主体部分主要包含两方面内容:课堂教学和实践教学。......

2023-11-27

相关推荐