社会化媒体的发展历经多个阶段,在每个阶段都有不同的运用方式和运营方法。(一)社会化媒体1.0——沟通及交互性社会化媒体发展的第一个阶段以论坛为主要形式。2009年,微博的出现将社会化媒体推向了新的高潮。微博因为其社交性和内容的分享便利性,给社会化媒体的发展带来了全新的意义和启发。此期间的社会化媒体会强调两个重要的概念,一个是内容,一个是社交关系。社会化媒体在第三阶段用户最为广泛,最典型的代表就是微信。......

2023-11-17

微型计算机一词作为英文单词Microcomputer直译,20世纪70年代末逐渐为国人所知,因它能代替人脑的某些功能所以又被为电脑。[60]电脑作为中文原创新词,就其内涵与外延而言,可视为计算机(computer)同义词;[61]就其使用而言,电脑一词早期多为《自然辩证法通讯》《国际贸易问题》等人文社科刊物、著作所用,与微型计算机一词多出现在《微电子学与计算机》《电子技术应用》等理工科专业刊物、著作有所不同。1981年IBM公司推出IBM PC微型机后,由于其功能齐全、价格便宜,很快便成为微型计算机市场主导机型直至成为其代名词,有国人将其直译为个人计算机,如任元兰《个人计算机采用16位Z8001微处理器》将Z8001型个人计算机视为计算机系统现代化开端;[62]也有国人将其译为更具本土色彩的个人电脑,如于作达《16位个人电脑剖析》等。[63]

埃利亚斯认为当人们突然对某些词汇感兴趣,几乎总是意味着人类生活本身的改变。[64]日常生活中,人们已经很少使用“微型计算机”一词,更喜欢用“电脑”指代微型计算机。微型计算机作为一个具有浓厚技术色彩概念,凸显微型计算机体积、存储容量等技术特征;电脑作为一个具有重要仿生学意义概念,[65]凸显微型计算机作为人脑的延伸,集网上冲浪、影音娱乐等功能于一身,既是个人娱乐的工具,也是工作不可或缺设备,[66]更加通俗易懂。从微型计算机到电脑,名称变化不仅折射出人们的认知变化,更反映出与人的关系已经发生质的变化,利克莱德《人机共生》一文提出的种种设想已经或正在变成现实。

海勒认为当今的主体有两个身体:“表现的身体”以血肉之躯出现在电脑屏幕的一侧,“再现的身体”则通过语言和符号学的标记在电子环境中产生。[67]换言之,“人—机(电脑)”信息交互实际形成了两个“人”:一个是社会中真实存在的“自然人”,一个是自然人通过与微型计算机“对话”形成的“数字人”,数字人是自然人的映射但并非自然人本身,在互联网中人与人之间的交流实际是“数字人”而非“自然人”。

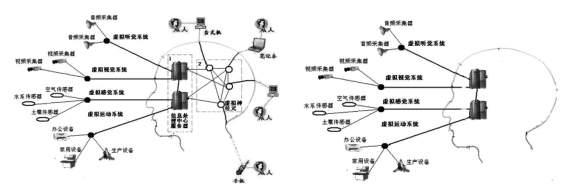

这种特殊现象的形成与微型计算机的技术特性有着密不可分的联系:与人类以往发明的各类工具(从最早的天然工具、简单手工工具到近代各类机器)延伸人的四肢不同,计算机以人类大脑和思维作为模仿对象,是对人类大脑的延伸。[68]“计算机之父”诺依曼在其《计算机与人脑》一书中,从逻辑作用视角出发,将神经细胞与真空管、晶体管做比较,认为神经元和人造计算机元件存在诸多相似之处,[69]计算机与人脑在物理层面存在关联。2016年,麻省理工学院更是研发出一种比头发丝还细的新纤维,以实现电脑与人脑联通,[70]将人脑与计算机关系推入一个新时代。有研究者对互联网模拟情况做了形象类比,稍作修改用于描述个人计算机与人脑关系更为合适,具体见图4-1-11。(www.chuimin.cn)

图4-1-11 左:互联网模拟大脑[71],右:个人计算机模拟大脑

各类PC计算机(台式机、笔记本、平板电脑)好像人的头部:主板是大脑,显示器是人脸,摄像头是眼睛,语音输入系统是耳朵,输出系统是嘴巴,键盘和鼠标是辅助沟通工具,面向未来的第五代计算机更是能够模拟人脑高级思维能力。[72]信息革命兴起给人类在带来诸多便利的同时,也引发人与机关系的深入思考,沃卓斯基兄弟《黑客帝国》三部曲用科幻电影形式探讨计算机智能对人类挑战的焦虑远景想象。[73]技术创新推动微型计算机运算性能、交互性乃至形态不断变化,商业化运作推动新技术迅速应用于微型计算机生产,基于商业资本运作的技术创新推动微型计算机快速向家庭普及,与普通人休闲娱乐、工作学习等日常生活有机融为一体。

社会化媒体的发展历经多个阶段,在每个阶段都有不同的运用方式和运营方法。(一)社会化媒体1.0——沟通及交互性社会化媒体发展的第一个阶段以论坛为主要形式。2009年,微博的出现将社会化媒体推向了新的高潮。微博因为其社交性和内容的分享便利性,给社会化媒体的发展带来了全新的意义和启发。此期间的社会化媒体会强调两个重要的概念,一个是内容,一个是社交关系。社会化媒体在第三阶段用户最为广泛,最典型的代表就是微信。......

2023-11-17

我国原生新媒体发展演进历史不仅是一部技术创新的历史,更是一部ICT技术创新扩散历史。[170]上述媒介理论为凸显“媒介”在传播研究中的核心地位,为解读原生新媒体提供了新的视角与可能。......

2023-11-25

内容大致说:在11月于美国拉斯维加斯举办的一个庞大的计算机工业展览会上,中国设计制造的长城牌微型计算机,以其优越的性能引起了观众的轰动。以微型计算机行业为例,英特尔等美国公司的微型计算机相关技术与产品大规模进入,推动了我国微型计算机事业快速壮大。国内外微型计算机品牌及其市场份额如表5-1-3所示。......

2023-11-25

从自媒体运营的发展与变迁,可以看出媒介的进步,并预想未来的发展。直播将在不久的将来,引爆传播业,成为自媒体运营的核心,促发自媒体再度变革。(五)自媒体运营的未来趋势整个社会化媒体发展到今天,呈现出多元化的表达形态。从内容运营者来看,以往纯粹的内容运营者会继续保持自己的自媒体身份,成为具备IP,或者具备社群运营能力的自媒体,会从自媒体的社区模式转向社群生态。......

2023-11-17

创新既受经济发展状况与趋势的直接影响,反过来对经济产生重大影响,强调技术尤其高新技术在经济发展中的作用,把技术变革引发生产要素的重新组合视为经济发展的主要动力。罗杰斯“创新—发展”模型最大的贡献在于清晰说明了技术发明与资本是如何有机结合的,进而形成技术创新推动经济发展与社会进步。......

2023-11-25

要理解微信运营的特点,必须从微信的产品出发,了解微信的产品发展,以及每一次产品更迭换代后对于微信运营的影响,从而才能更加清晰地理解微信运营的特点。2014年8月,微信支付正式公布“微信智慧生活”全行业解决方案。微信的运营在此期间得到了最大的发展,无数的个人和组织在此阶段进入微信,并正式开始打造自身的微信运营体系。微信运营也从前期的内容运营到商业运营发展到用户运营,进入了全新的时代。......

2023-11-17

依靠媒体技术革新,媒介的发展正在进入第三个时代,即Web 3.0时代。因此,可以推理出未来新媒体运营的走向将会紧紧地与Web 3.0时代相结合,发展成以下几种可能的形态。因此,在这一时期,如何借助AI发展之势抢占用户流量及转化率,必将成为新媒体运营的一个重要发展方向。......

2023-11-17

高校要创新校园媒体管理体制机制,可成立新闻中心,由校党委宣传部对校园传统媒体和新媒体实行统一领导,一体指挥,协调各方,积极引导和促进校园媒体融合发展。要做强做优校报、宣传栏、校园广播、校园电视等传统媒体,积极发展校园新闻网、官方微博、官方微信等新媒体,加强高校传统媒体和新媒体之间的互动合作和整体协调,促进报道内容和形式的双重融合。......

2023-09-18

相关推荐