堆积体就其成因、组成特性及工程意义可分为两大区,上部Ⅰ区由数个基岩座落体构成。野外调查表明,基岩座落体成分为泥盆系中统白云岩、白云质灰岩,系下部堆积体形成后岷江岸边再造,其滑落距离不远,外貌形似基岩,地貌上构成互不相连的孤丘。分布高程为1150m以上,与工程无直接关系。Ⅱ区为观音坪、灯盏坪、白庙子、葫豆坪等厚层块碎石堆积区,按地形地貌和工程意义,以汤家林沟为界,将Ⅱ区又划分为Ⅱ—1区和Ⅱ—2区。......

2023-08-24

1.位置范围

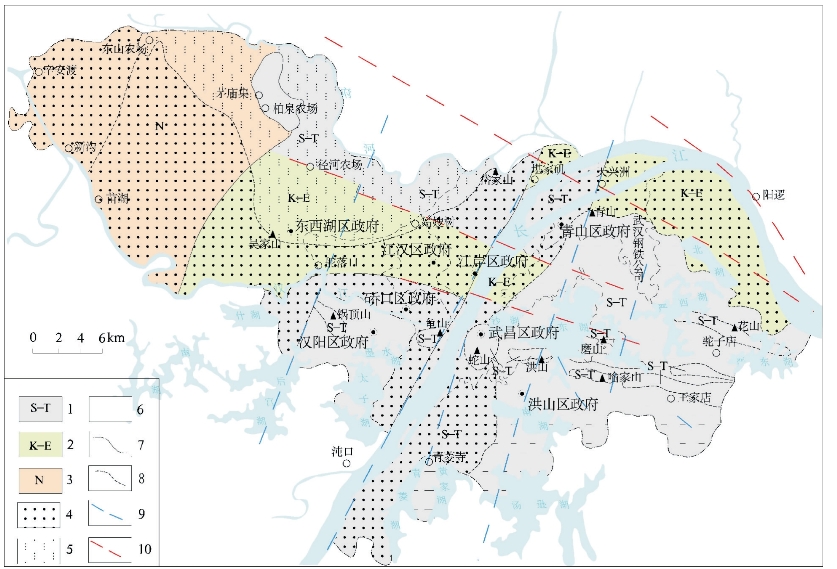

研究 区 位 于 武 汉 市 市 辖 范 围 内,处 于 东 经113°53′—114°39′,北 纬30°23′—30°49′,总 面 积1 377.5km2,东起严东湖一带,西抵辛安渡-新沟一带,北至东山农场,南达青菱湖-沌口一带,涵盖武汉市8个主要中心城区(武昌区、洪山区、青山区、江岸区、硚口区、江汉区、汉阳区、东西湖区),研究区范围如图9-1所示。

图9-1 研究区地理位置图

2.地形地貌

研究区位于江汉平原东部边缘与鄂东丘陵山地交接地带,总地势特点是东南高、西北低。属丘陵、平原地形。地面高程18~200m,按地面高程和地形形态,可细分为平坦状平原、岗状-波状平原及高-低丘陵3种基本类型,其中平原、岗地约占全区总面积的90%。研究区地形地貌见图9-2。

图9-2 研究区地形地貌略图

1.平坦波状平原18~22m;2.岗状波状平原22~45m;3.高低丘陵45~200m

平坦波状平原沿长江、汉江两岸及湖区分布,为河流湖泊漫滩,地面标高18~22m,地势平坦开阔,由全新统(Q4)河湖沉积物组成。

岗状-波状平原分布于汉口北部茅庙集至岱家山、武昌青山至花山一带,以及汉阳墨水湖一带,地面标高22~45m,由中更新统(Q2)红土和少量上更新统(Q3)黄色亚黏土、砂组成,地面形态呈波状起伏的台地。

高-低丘陵零星分布于研究区中部及南部,洪山至九峰一带及花山北侧,洪山、喻家山、磨山等呈近东西向念珠状排列,另有少数零星分布的孤丘如吴家山、锅顶山等,地面标高50~200m。丘陵地形为二叠系—志留系基岩剥蚀而成。

研究区属北半球亚热带湿润季风气候,四季分明,春雨秋旱,冬寒夏热,雨热同期。冬夏温差大,年均温16.3℃,最高气温达41.3℃,最低气温-18.1℃;每年7、8、9月为高温期,最高月(7月)平均气温28.8℃;每年12月至翌年2月为低温期,多年最低月(1月)平均气温2.9℃,并有霜冻和降雪发生。

本区雨量丰沛,气候湿润,年均降水量为1 284.5mm,集中于4~9月份,一般6月份最多,月最大降水量669.7mm,12月降水最少,平均32mm。年均器皿蒸发量为1 447.9mm。年均气压1 013.9 mbar(1mbar=102 Pa)。绝对湿度年均16.4mbar,相对湿度最冷月平均为75%,最热月平均为80%。

研究区河流主要为长江、汉江,其次是北缘的府河。长江自南部蜿蜒穿过研究区长达64km,江面一般宽850~2000m左右;汉江自研究区西北部新沟入境后约37km汇入长江,江面宽约200~300m;府河由本区西北入境,曲流至东南在堪家矶汇入长江,过境长36km,水面宽约50m。较大的湖泊有东湖、严西湖、严东湖、沙湖、南湖、青菱湖等,多数湖岸曲折、湖水浅。

(二)地质背景

1.地层岩性

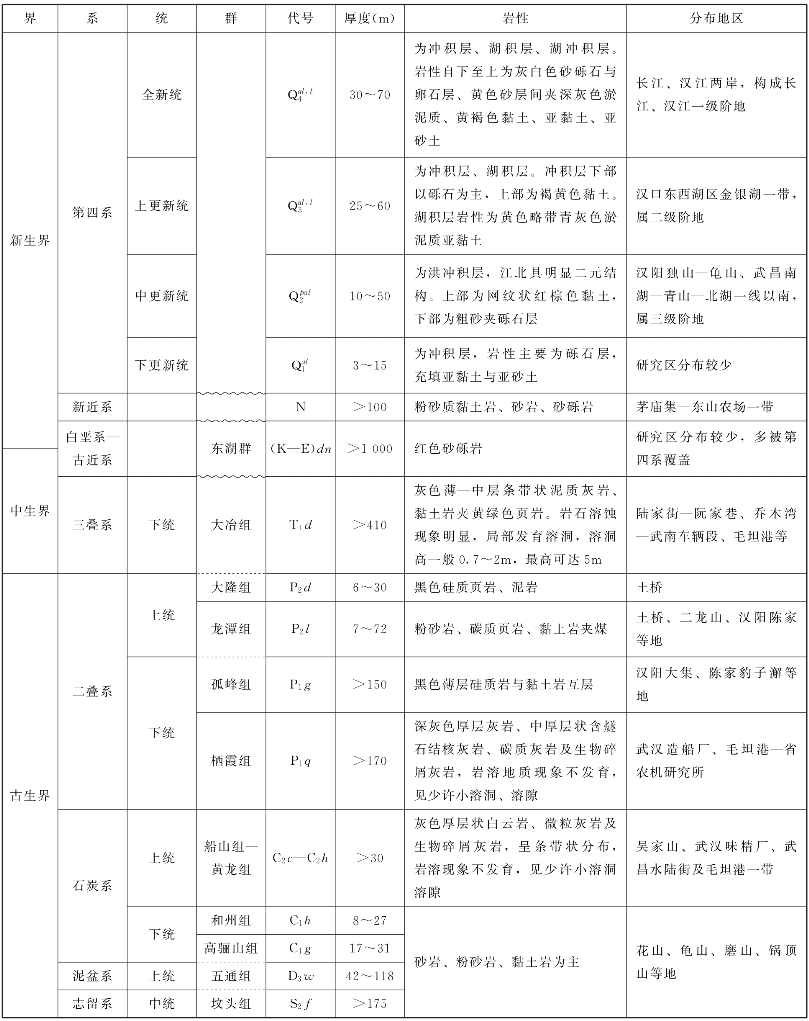

研究区内地层由志留系至第四系组成。区内第四系分布最广,均占总面积的85%,第四系地层主要包括:第四系全新统冲积层、湖积层、湖冲积层;第四系上更系统冲积层、湖积层;第四系中更新统洪冲积层;第四系下更新统冲积层,分别构成长江、汉江的三级阶地。区内下伏基岩零星出露,多被第四系覆盖,除少量地层缺失外,发育一套较完整的陆、海相沉积岩。自中志留统至第三系(古近系+新近系),志留系、泥盆系裸露地表,多形成低山丘;石炭系、二叠系、三叠系、白垩系—古近系仅见零星露头。本区地层划分为17个地层单位(表9-1),总厚度大于2530m,基岩及第四系分布见图9-3。

图9-3 研究区地质略图

1.志留系—三叠系基岩地层;2.白垩系—古近系基岩地层;3.新近系基岩地层;4.第四系全新统覆盖层;5.第四系上更新统覆盖层;6.第四系中更新统覆盖层;7.地层界线;8.第四系界线;9.新华夏断裂;10.山字形断裂

表9-1 研究区综合地层表

2.地质构造(www.chuimin.cn)

研究区位于淮阳山字形构造前弧西翼外带,属新华夏系构造体系第二沉降带范围。较老的(志留系—二叠系)地层为一系列北西西向和近东西向紧密褶皱,多数褶皱向北倒转,主要分布于南湖—东湖—严西湖一带。

研究区断裂十分发育,但大多数被掩盖。按其延伸方向大致可分为两组,北北东向新华夏断裂构造和北西向淮阳山字形断裂构造。一般北西向断裂形成较早,北北东向断裂形成较晚,有北北东向断层截断北西向构造现象。北西向断裂规模较大,北北东向断裂活动强烈,区内数条北北东向断裂自北向南几乎贯穿全区(图9-3)。

1)新构造运动

研究区挽近期以来的构造运动主要表现为升降运动和断裂运动。长江南岸青山一带形成了阶地倒置现象,二级阶地标高高于三级阶地20~50m;褶皱和断裂构造格局定型于中三叠世末期至侏罗纪末期,而后又多次活动,襄广断裂、长江断裂和市区东部团麻断裂等都是至今仍在活动的主要断裂。

2)地震

研究区自中生代以来(特别是燕山运动结束后)地壳处于相对稳定的状态,从构造应力场和地震资料分析,该区属比较稳定的小震和微震区。在近代历史上武汉市域及邻近区域地震活动较为频繁,但属弱小地震,未造成大规模的破坏。按地震区划武汉市属震级Ms=4.7~5级,地震烈度I0=Ⅳ度区。地热调查武汉地区没有地热异常现象,虽有弱震相对集中的现象,但并不具备发生大地震的构造条件,和周边地区相比较武汉地区属于新构造运动比较稳定的地区。

4.水文地质条件

武汉地区位于长江中游,第四系沉积受长江和汉江的影响,具有典型的上细下粗的二元结构;基岩以碳酸盐岩、碎屑岩为主。碳酸盐岩与一级阶地第四系砂层直接接触时,可能因潜蚀引起地面塌陷。

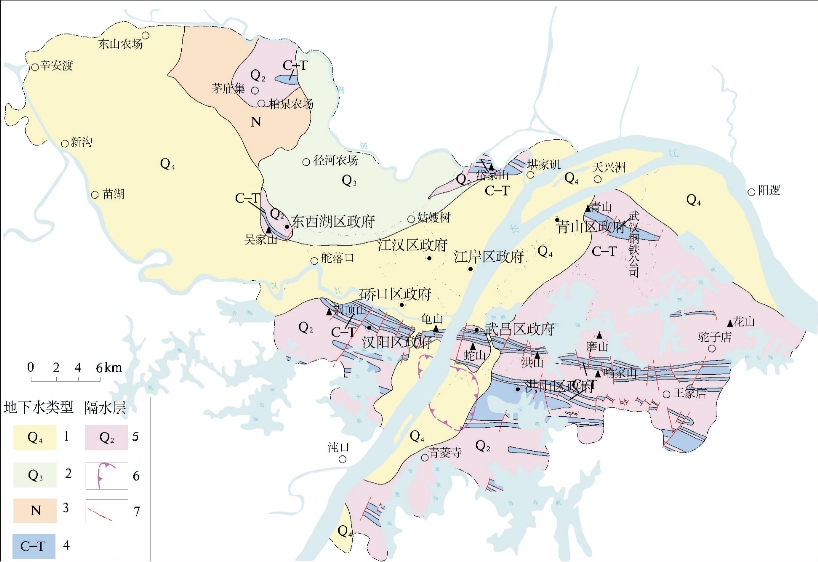

研究区地下水类型按含水层岩性、赋存条件划分为三大类:松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类岩溶裂隙水、碎屑岩类裂隙水。其中松散岩类孔隙水按水动力特征划分为两个亚类:孔隙潜水、孔隙承压水。研究区含水岩组分布见图9-4。

图9-4 研究区水文地质图

1.第四系全新统孔隙承压水;2.第四系上更新统孔隙承压水;3.新近系裂隙孔隙承压水;4.碳酸盐岩类裂隙岩溶水;5.第四系中更新统黏土、亚黏土;6.岩溶地面塌陷区;7.断层

1)第四系孔隙水

分布在平原河谷地区,地下水主要赋存于第四系松散堆积层中。

第四系孔隙潜水:孔隙潜水含水层断续分布于长江、汉江一级阶地前缘,含水岩组由冲积粉细砂、砂砾石组成,出露面积随江水位变化而变化,厚度为3.5~8.0m,水位埋深0.05~4.47m,渗透系数0.26~0.67m/d,水量大小受含水层岩性和补给来源的丰富程度制约,补给来源主要为大气降水和河水入渗,动态变化大。该地下水化学类型主要为 型或HCO-3-Ca2+-Mg2+型,p H值为7.2~7.8,矿化度为0.423~0.882g/L,总硬度205~815.7mg/L,属弱碱性低矿化度硬-极硬水。

型或HCO-3-Ca2+-Mg2+型,p H值为7.2~7.8,矿化度为0.423~0.882g/L,总硬度205~815.7mg/L,属弱碱性低矿化度硬-极硬水。

第四系孔隙承压水:孔隙承压含水层广泛分布于一、二级阶地上,含水层为冲积、冲湖积成因,岩性为砂、砂砾石、砂卵石及含淤泥质砂,隐伏于一级阶地微弱透水的全新统黏土、粉质黏土层之下。该含水岩组测压水位标高,年平均值为19m左右(埋深0.08~5m),渗透系数一般为15~25m/d。该类型孔隙承压水水位变化主要受长江水位和大气降雨控制,有明显的季节性变化特征,另外人类的抽汲也是地下水位变动的主要因素。该地下水化学类型主要为 -Mg2+型,p H值为7.1~8.4,矿化度为0.201~0.397g/L,总硬度为120.1~263.7mg/L,属弱碱性低矿化微硬水。

-Mg2+型,p H值为7.1~8.4,矿化度为0.201~0.397g/L,总硬度为120.1~263.7mg/L,属弱碱性低矿化微硬水。

2)碳酸盐岩类岩溶裂隙水

岩溶裂隙水赋存于上石炭统—下二叠统(栖霞组)灰岩和下三叠统大冶组灰岩中。含水岩组顶板埋深一般为27.07~45.25m,上覆第四系全新统孔隙含水岩组,部分地区有白垩系—古近系红层覆盖。岩溶水的补给、径流、排泄也受地质环境条件所制约,一般情况下丰水期长江水位高于岩溶水位,岩溶地下水接受长江水侧向补给,其次在垂向上接受来自上覆土层孔隙水补给。枯水期由于降雨量减少,长江水位降低,岩溶水位高于长江水,此时岩溶水补给长江水位,该情况极易致塌。

岩溶水的水化学类型为 型。总硬度517.00mg/L,为极硬水。p H值为7.5,偏碱性,铁、锰离子含量分别为2.8mg/L、0.28mg/L,氟离子含量为0.40mg/L,SO2-4含量达136.62mg/L。

型。总硬度517.00mg/L,为极硬水。p H值为7.5,偏碱性,铁、锰离子含量分别为2.8mg/L、0.28mg/L,氟离子含量为0.40mg/L,SO2-4含量达136.62mg/L。

3)碎屑岩裂隙水

该类型地下水赋存于古近系以前生成的碎屑岩裂隙中,水质良好。根据其赋存地层层位不同,划分为3个含水岩组,分别赋存于白垩系—古近系粉砂岩、上二叠统硅质岩、上泥盆统石英砂岩裂隙中。

由于研究区第四系孔隙水含水层(粉细砂层)与下伏岩溶水含水层三叠纪灰岩间无明显隔水层存在,因此,两含水层地下水位趋于一致,具承压性。据有关资料,长江水与本区地下水具有明显的水力联系,丰水季节,长江水补给地下水,使地下水位抬升;枯水季节地下水向长江排泄。

(三)人类活动特征

近年来随着研究区城市化规模不断扩大,市政工程建设发展迅速,大量道路、桥梁、城际铁路、地铁等建设工程相继开工,原有洼地、堰塘、湖泊大部分被填埋,改建成居住生活小区和工业园区,这些人类活动严重破坏了该地区地质环境的承载力,由此引起的地质环境问题将陆续展现。研究区的地质环境问题,当前主要表现在因不良土层引起的建筑物破坏及隐伏碳酸盐岩地区过量抽取地下水造成的地面塌陷等问题,地铁建设是武汉市未来城市建设的重中之重,大规模的工程建设将进一步加剧对岩溶地质环境的影响。

有关城市地质环境安全评价理论与实践的文章

堆积体就其成因、组成特性及工程意义可分为两大区,上部Ⅰ区由数个基岩座落体构成。野外调查表明,基岩座落体成分为泥盆系中统白云岩、白云质灰岩,系下部堆积体形成后岷江岸边再造,其滑落距离不远,外貌形似基岩,地貌上构成互不相连的孤丘。分布高程为1150m以上,与工程无直接关系。Ⅱ区为观音坪、灯盏坪、白庙子、葫豆坪等厚层块碎石堆积区,按地形地貌和工程意义,以汤家林沟为界,将Ⅱ区又划分为Ⅱ—1区和Ⅱ—2区。......

2023-08-24

梅山地区山峦连绵起伏,地形复杂多变,整体地势西高东低,南高北低。梅山地区海拔高度差距大,地势险峻,海拔最低处与最高处相差1565m。梅山地区整个地质构造属于雪峰山弧形构造,地层为泥盆系前变质岩系,以花岗岩为主。除了千姿百态的自然景观资源,丰富多变的地形地貌还造就了梅山地区多姿多彩的人文景观资源。上峒梅山主要指现新化县地区。下峒梅山是指梅山地区东北部的桃江县一带。......

2023-11-16

研究区自中、新生代以来,一直位于盆地沉积沉降中轴线上,地层发育齐全。研究区内的地层从上而下主要为第四系、第三系和白垩系地层。表1 研究区地层发育特征表本区构造动力学背景比较复杂。这些构造动力学研究成果表明,在本区及附近区域存在一个NWW向的大范围应变扩张历史。区域研究成果表明,研究区在泉头组-姚家组时期正处于地幔上涌作用减弱的时期。......

2023-08-20

依据各韵律层内砂岩与页岩的比例关系,层全为粉砂岩,层以砂岩为主,分别占68%和58%,14层以粉砂岩为主。坝基覆盖层分布于现代河床和右岸一级阶地,主要由冲积漂卵砾石组成,根据其分布部位、新老关系和物质组成的差异,可分为两个单元,即河床漂卵砾石层单元和右岸阶地覆盖层单元。坝基河床冲积漂卵砾石层厚2.67~18.5m;右岸阶地覆盖层一般厚11~25m,最厚达31.6m,由下至上大致可分为3层,上下为漂卵砾石层,中间为含砂土块(漂)碎石层。......

2023-08-24

第三系为盆地型沉积红色碎屑岩,部分地区有盐层、油页岩及玄武岩。地层岩性及主要分布见表1-6及长江流域地质图。总厚以10~30m较常见,江汉平原及洞庭湖平原,全新统地层厚约40m,河口三角洲平原,该层最厚达100余m。......

2023-06-20

大沽河流域在地貌单元中属于鲁东低丘陵区的一部分。古岘以南为构造剥蚀平原,主要由碎屑岩和火山岩组成,是胶莱盆地的组成部分,地形起伏平缓,标高一般为20~50m,沿大沽河中下游河床两侧为河谷冲积平原,由北向南呈不规则的带状分布。大沽河流域北部为山区和浅山丘陵区,南部为山麓平原和平原洼地,地势北高南低,地形坡度由北向南逐渐变缓。流域内山区527.6km2,丘陵区1597.4km2,平原区1705.1km2,洼地801.2km2,分别占流域面积的11.4%、34.5%、36.8%和17.3%。......

2023-09-17

讨赖河流域地势总体西南高东北低,由西南向东北倾斜,从地形地貌上可以分为三个区,南部祁连山区、中部酒泉盆地和北部金塔盆地。盆地南部可见讨赖河之二级阶地,高差为20m左右,而广大的耕地则分布于一级阶地之上。酒泉盆地、金塔盆地为绿洲,出山口南部为积砂砾石冲洪积扇,植被较少,中北部为冲洪积细土平原,在地势低洼处局部有湖泊及沼泽分布。盆地内为广泛的第四系地层所覆盖。......

2023-06-21

湖区地貌由水道、洲滩、岛屿、内湖、汊港组成。全湖主要岛屿共41个,面积103km2。而河湖堆积地貌则主要分布于五河下游及尾闾地带。地壳的上升运动及后期的湖心堆积作用,又形成了湖岛和湖滩地貌,湖水的浪蚀作用又使鄱阳湖部分湖岸形成湖蚀崖等湖蚀地貌。......

2023-06-20

相关推荐