佛教对金的尊崇根深蒂固。[37]而佛身之相好庄严亦常被称为“金色身”,如《法华经》卷五“安乐行品”[38]与《佛说观无量寿佛经》[39]等。因此历史上佛教对铜、金的运用常见于为佛像塑铜像、贴金身,还有泥金写经等。[41]金价买黄铜,虽然是被佛经讽喻的事,但也正说明黄铜与金相似,能成为金的替代品。[44]由于黄铜在佛教中的重要性,高僧也常执黄铜器,以示其高品位。......

2023-10-18

铸造和锻造是最基本的两种金属加工成型方式,各有悠久的历史。我们看到,中国古代的铜殿、铁塔、铜塔的绝大多数构件都是铸造的,而仅有少部分构件是锻造的(如塔上的榫柱[22]、辅助支撑柱等较细的柱状构件,以及一些薄片状构件等)。

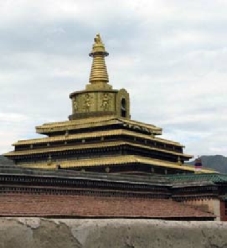

与此相对,藏传佛教建筑的金顶屋面,其铜瓦、脊饰都不是铸造的,而是锻造成型的(图11-10)。承德外八庙、北京故宫的金瓦属于藏传佛教系统,也是锻造的。应注意的是,汉地寺观建筑中的铁瓦、铜瓦,是铸造而不是锻造的。

对金属建筑来说,铸造和锻造看似只是加工成型方式的区别,但从根本上说,这是由中国古代金属成型技术的传统,以及金属建筑的结构、建造决定的。铸造技术适合仿照木、砖建筑的形式来分件铸造构件,再组装或叠置;锻造技术适合锻出薄片,用以包裹、装贴。因此,如果金属构件是建筑中必要的承重主体,同时也是被表现的主体,则铸造;如果金属构件只是建筑中起围护作用或装饰作用的一层薄皮,则可以用锻造。

落实在地图上,很明显可以看出中原地区的金属建筑采用了铸造;而西南、西北地区的铜瓦,采用了锻造。这一差异,实际上也是长久以来中原与西南、西北地区金属加工成型技术路线的差异,在金属建筑上的一个具体体现。

正如冶金史学者何堂坤所论:“我国金属器早期成型技术上的一个重要特点是:铸造技术发明较早,并很快就取得了较高的成就,在龙山文化时期便铸造了形制较为复杂的铜铃和铜容器。铸造技术的发明,为金属器成型开辟了一条广阔的道路,对社会生产的发展产生了巨大的影响。”[23]

“因铸造的生产率较高,使用范围较宽,能生产许多体型较大、形制复杂、纹饰精细的器物,加之锡青铜铸造性能较好,且含锡稍高时宜铸不宜锻,所以二里头文化之后,锻打工艺在中原青铜器制作中便退到次要的地位,商、西周青铜器绝大多数都是铸造的,春秋之后才又出现了少量锻制之品。”[24]

图11-10 青海塔尔寺大金瓦殿

图11-11 塔尔寺大银塔

图11-12 甘南郎木寺大金塔

有此高度成熟的技术传统,又有木构建筑作为便捷的模仿对象,中原地区绝大部分的金属建筑采用了铸造的加工路线就顺理成章——其构件本身既是承重主体,同时也是被表现的主体。

另一方面,锻造作为人类掌握最早的一种金属加工工艺,始见于铜石并用时代,应当是从石器和陶器加工中演变过来的。与铸造技术的高度发达形成对比的是:我国古代中原的锻造技术相对弱势,而西北、西南地区的锻造技术却比较发达。尤其在宋代,羌人的冷锻技术有较大的发展。(www.chuimin.cn)

北宋庆历元年(1041)田况《上兵策十四事》,第十二事谈到羌族的冷锻铁甲,非常坚固,“坚滑光莹,非劲弩可入”,令宋廷侧目。田况认为原因是“由彼专而精”。[25]

沈括《梦溪笔谈》卷十九也记载。

“青堂羌(今青海西宁附近)善锻甲,铁色青黑,莹澈可鉴毛发。以麝皮为[纟酉]旅之,柔薄而韧……去之五十步,强弩射之不能入。……凡锻甲之法,其始甚厚,不用火,冷锻之,比元厚三分减二乃成。”[26]

何堂坤先生指出:比原厚度三分减二,与现代技术原理相符。“现代材料学研究表明,冷加工量小于60%~70%时,材料强度随变形量之增加而提高;变形量大于此数后,加工量再增加时,则硬度增加不多,材料却急剧变脆,使强度降低。所以此‘三分减二’乃是获得高硬度、高强度的最佳变形量。这是我国古代少数民族在金属加工技术上的一项重要成就。”[27]

在此技术传统下,藏传佛教寺院喜用锻造的金瓦顶,以及铜皮或银皮包裹的银塔、金塔,就不难理解了(图11-10~图11-12)。

如果将视野再向西、向南放宽,则会发现不仅我国西部,乃至中亚、欧洲、东南亚在铜石并用时代及其后相当长一段时期内,锻造都是占有重要的地位的。正如何堂坤先生所论:

“锻打技术之发明,很可能与人类最为古老的技术传统和自然铜的使用有关。……安那托利亚(Anatolia)查塔尔莹克的小铜珠,也是自然铜的锻件,断代为前7000~前6000年,这大约是人们所见较早的锻件。之后,这种技术传统便一直保存了下来。在青铜时代,虽然多数器物都采用了铸造工艺,但有的器物,尤其是刃器,铸造后往往又对刃部进行锻打加工,一为改善外部形态,二为加工硬化。在早期铁器时代,甚至在中世纪,近东和欧洲的铁器基本上都是锻造的。”[28]

欧洲的案例如许多教堂的屋顶都是锻造铜板所制。东南亚的案例如现在越南、泰国、柬埔寨,上座部佛教流行地区,多见铜塔、铜瓦建筑佛寺,均为锻制的镏金铜板包裹木骨或其他材料的结构体而成。历史文献如《林邑记》曰:“林邑王范文铸铜为牛,铜屋行宫。”[29](林邑国即现越南中南部,范文活跃的时代大约为公元5世纪初,东晋末年)可想而知这个“铜屋行宫”很可能也是铜板包裹的建筑。

以上主要是针对铜加工而言,铁的加工也是一样。正如华觉明先生的精辟论断——“西方的英雄是铁匠。东方的英雄是铸师。”西方早期金属工艺传统是锻铸并用,且以锻造居先。根植于这一工艺传统,形成了以块炼铁为唯一原料,以锻造为唯一加工手段的较为单一的钢铁技术体系。直到公元14世纪左右,生铁冶铸术才在欧洲广为使用[30]。

而在中国,中原深厚的铸造工艺传统,“使得工匠们在面对铁这种新材质时,发自天性地要以铸的手段予以加工和成形、使用。即使是生铁这种脆硬的材料,也得想方设法使之变性、柔化,以合乎实用,同时也是坚持了世代相传的自身传统。正是这样,遂形成了中国自己的复合的钢铁技术体系而与西方早期判然有别。”[31]

综上所述,铸造与锻造这两种技术路线,看似只是操作层面的区别,实际上是漫长的时间跨度中,地域技术积累、地域工艺传统乃至地域文化的反映。具体对金属建筑来说,铸造和锻造不只是工匠对加工成型方式的喜好和习惯,也是由金属建筑的结构方式、建造方式决定的。

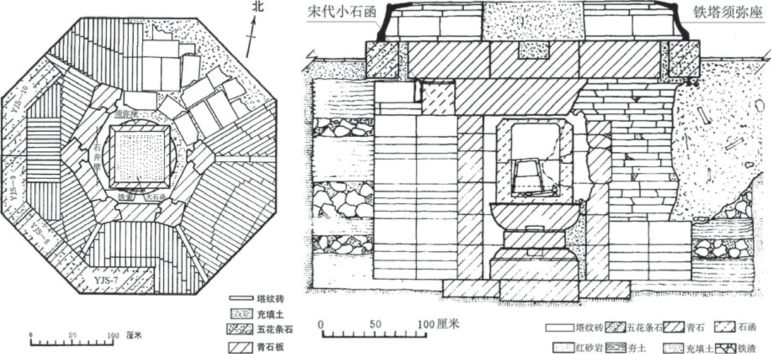

图11-13 玉泉寺铁塔塔基地宫平面、剖面图

有关中国古代金属建筑研究的文章

佛教对金的尊崇根深蒂固。[37]而佛身之相好庄严亦常被称为“金色身”,如《法华经》卷五“安乐行品”[38]与《佛说观无量寿佛经》[39]等。因此历史上佛教对铜、金的运用常见于为佛像塑铜像、贴金身,还有泥金写经等。[41]金价买黄铜,虽然是被佛经讽喻的事,但也正说明黄铜与金相似,能成为金的替代品。[44]由于黄铜在佛教中的重要性,高僧也常执黄铜器,以示其高品位。......

2023-10-18

五代至宋,冶金业规模明显增大,坑冶发展繁荣,产品的数量、质量、品种都有提高。宋代进入相对稳定时期后,从总体来说也是古代科学技术发展的高涨期。[1]在铸造大型铸件方面,五代至宋时期对铸造技术应用进行了不少探索和尝试,著名的作品除了铁塔,还有沧州铁狮子、正定隆兴寺大悲阁铜佛像等。上述冶金技术的发展,以及砖、石高层建筑技术方面的进展,为此时期铁塔的建设风潮提供了重要的技术支持。......

2023-10-18

明代铸造业的集大成发展首先为铜殿各种构件的铸造提供了技术保障。应用了这样的适应性建筑技术和规划技术,小尺度的、全金属铸造的铜殿于元代出现在武当山天柱峰顶,实现了道教修炼者追求的“金殿”。在铜殿的建造中,一项关键技术是使用了适应金属材料特性的屋面铸造技术,简化了屋顶结构。显通寺、隆昌寺无梁殿与铜殿出现在同一寺庙中也并非意外——它们都是当时运用非木材料的技术尝试。......

2023-10-18

中国古代金属建筑,无论铜殿还是铁塔、铜塔,都是宗教建筑。而且,李约瑟也注意到了中国古代的金属建筑,包括铜殿、铁塔,以及一些使用铸铁柱的殿堂。中国的铜、铁建筑为什么没能发展成近代框架结构的金属建筑呢?......

2023-10-18

反过来这也说明,金属建筑作为不常见的项目,其技术并不普及。本章更重要的一条线索,则是试图透过金属建筑的物质实体,打开一个社会剖面,回到历史上的社会原境,来看元、明、清的民间工程项目是如何运作的。金属建筑作为流行的物质文化,以其得天独厚的文本记录作用,让我们看到萌芽于元代、始于明初而风行于明后期的那一场金属建筑风潮,及其折射出的明代社会。盼当地文物行政管理部门能清晰采集到这两处铭文,并尽早予以公布。......

2023-10-18

在此期间因水土不服,遍身生疥,几乎病死于宁波。憨山赴南方,妙峰赴芦芽山。可以说,妙峰禅师是活跃于万历年间的一位偏好使用砖、石、金属的知名“甲方建筑师”。妙峰禅师的材料偏好可能与其监造的追求永久、坚固的宗教建筑和道桥有关。......

2023-10-18

欧美铁框架建筑的产生与发展与其他所有“西洋楼式”建筑不同,故宫灵沼轩颇有新意地使用了铁框架与砖石墙结合的结构。这种结构显然不是之前中国金属建筑所习用的,而且,铁框架建筑在当时的欧洲也只是近100年间产生的新生事物。因此,有必要对铁框架建筑的来龙去脉稍加梳理,以便完整理解灵沼轩的价值和历史地位。人们开始主动探寻将铸铁材料应用于建筑工程的技术。......

2023-10-18

也就是说,在很长一段时期内,屋顶不仅对建筑形式有着较大的影响,而且还凝聚着建筑的象征意义。出于上述原因,本书将研究对象的外延扩大至中国古代的金属屋面建筑。虽然唐代的金属屋面实例现已无存,但我们仍可以从中国后世以及日本的相关案例中对其象征意义和技术细节窥知一二。据文献记载和现存案例,根据金属屋面建筑样式、构造的不同,可以比较明确地分为汉式和藏式两个类型。......

2023-10-18

相关推荐