所以,我劝世人警惕猜疑之心,许多事根本不是想象的那样,一切全因猜疑起风波。神将马超便是我用反间计所得,今姜维我仍欲以反间计得之。但为了确保反间计万无一失,我一面加紧攻打冀城,一面让人扮作姜维模样,到天水城下挑战,并说自己被封为上将军,大骂夏侯不顾信义,一个人逃跑了事。由于是夜间,马遵等人不辨真假,更确信姜维已降。前路不通,后又有兵追赶,姜维遂飞奔上而去。姜维十分感动,遂投降于我。......

2023-08-03

诸葛亮执政后,蜀汉一切方针都围绕北伐展开。东联孙吴,平定南中皆为了北伐。北伐之前,诸葛亮还曾移民汉中,建设前沿阵地。《华阳国志·巴志》说涪陵郡“汉时赤甲军常取其民,蜀丞相亮亦发劲卒三千人为连弩士,遂移家汉中”,即为其一。建兴五年(227),诸葛亮上《出师表》于后主刘禅。其辞略曰:

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也……先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶谒驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝,而忠于陛下之职分也……愿陛下托臣以讨贼,兴复之效;不效,则治臣之罪,以告先帝之灵……今当远离,临表涕零,不知所言[51]。

图5-20 前出师表

诸葛亮北伐中原的最终目的,就是“光复汉室,还于旧都”。三月,诸葛亮率军从成都出发,到达汉中。他先在汉中练兵约一年,达到“戎阵整齐,进退如风,止如山”的境地后,方才举兵北向。

当时,曹魏都洛阳,曹丕(魏文帝)已死,太子曹叡(魏明帝)继位不久。曹叡获悉蜀军临境的消息后,就制定了“分命大将据诸要险,威足以震慑强寇,镇静疆场,将士虎睡,百姓无事”的战略防御方针[52]。但因魏蜀间多年无战,平时准备不够,一闻说蜀军骤至,下面也多有动乱。南安(治甘肃陇西)、天水(治天水甘谷)、安定(治甘肃济川)三郡当即降蜀。曹叡忙西赴长安督战,以曹真督关右诸军,率主力驻扎在斜谷北口的郿县一带(这表明曹军中了诸葛亮声东击西的圈套),全面指挥这次战役,令张郃率5万军马西守陇右。

蜀军先扬言要由斜谷道攻取郿县(今陕西眉县),并使赵云、邓芝率一军据箕谷(今陕西褒城西北)为疑军,诸葛亮率主力西攻祁山,先围后攻,大胜。赵云军在箕谷时,曹真以主力相拒,赵云等以少敌多,以弱敌强,牵制了曹军的主力部队。作战时,赵云身先士卒。

图5-21 诸葛亮五次北伐路线简图

诸葛亮此行的一个重要收获便是收降了姜维。姜维,字伯约,天水冀人,少孤,与母居,好郑氏学,仕郡上计掾,州辟为从事。其父昔为郡功曹,值羌戎叛乱,身卫郡将,没于战场,赐维官中郎,参本郡军事。蜀军进攻祁山时,天水太守马遵正好带着几名官吏外出考察,姜维也是随行人员之一。太守闻蜀军突至,而所辖诸县纷纷降蜀,他怀疑姜维等也有异心。《三国志》卷44《蜀书·姜维传》注引《魏略》说:“时维谓遵曰:‘明府当还冀。’遵谓维等曰:‘卿诸人回复信,皆贼也。’各自行。”他对自己的属下不敢相信,单身一人,连夜悄悄向上邽逃去。姜维等发觉后,连忙追去,可赶到上邽城下,城门却闭而不纳。姜维等只好相率回到冀城,冀城亦闭门不许姜维等进入。城外百姓见维等大喜,便推举姜维为首领,让他带着大家去拜见诸葛亮。在这种情况下,姜维只好率众百姓等投向蜀军。

诸葛亮命参军马谡领一军为先锋,驻守街亭,将军高详屯兵列柳城,在街亭与张郃相战。马谡违反诸葛亮节度,举动失宜,仅十余日便大败。魏将郭淮亦攻下列柳城。街亭丢失,蜀军失去前进的据点,只好退还汉中。第一次北伐就这样失败了。

马谡失街亭后,曹军并未抓住有利机会反攻。第一天,张郃眼见蜀军退去,不敢相信胜利来得这么快,不敢急攻王平,怕有埋伏。第二天,张郃眼见诸葛亮率军“徐行”而退,亦不敢追击。诸葛亮挥泪斩马谡,又上书自贬三等,以右将军身份行丞相之职。

建兴六年(228),魏军三路攻吴(曹休攻皖城、司马懿攻江陵、贾逵攻东关),又抽调关中军队东去,关中空虚。诸葛亮认为时机又到,再次率大军顺嘉陵道,出大散关,围攻陈仓(今陕西宝鸡)。这一次,蜀军走的是当年高祖刘邦由汉中出定三秦的老路。但当年刘邦是“暗度陈仓”,奇兵轻袭无备之敌。现在魏军大将曹真在半年前就料到诸葛亮会二次北伐,必攻陈仓,早命将军郝昭、王双屯兵严守陈仓,大治其城,充分做好了各种准备[53]。蜀军围攻20多日,不下,一方面粮草快尽,一方面听说曹魏援军已到,便撤回汉中。魏将王双率众追赶,被斩杀[54]。

建兴七年(229),诸葛亮第三次北伐。蜀军西向,取魏武都、阴平二郡,诸葛亮复为丞相。

建兴八年(230),魏大司马曹真认为:蜀连出侵边境,宜伐之,数道并出,可大克也。八月出兵。张郃军顺子午道而南,司马懿溯汉水而上,曹真从斜谷道南下,另一军从武威东插。当时正赶上霖雨30余日,栈道断绝,再加上诸葛亮在城固、赤阪一带集兵守险,摆出一副欲全歼来敌之势,曹军无功而返[55]。

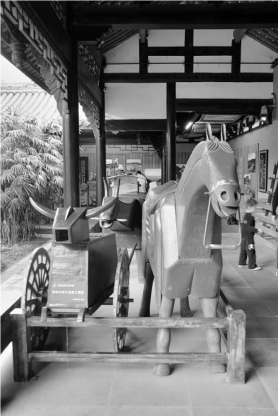

图5-22 木牛流马

建兴九年(231),诸葛亮第五次出兵,这次又出祁山。他围住祁山后,派使去请鲜卑部落的首领柯比能出兵助战。柯比能部当即出军响应,打到北地石城。魏大司马曹真急出病来,时逢司马懿从荆州前线入朝,魏明帝曹叡便叫他屯兵长安,督西线诸军。

图5-23 三国时期的扎马钉

司马懿留4000兵守上邽(今甘肃天水市),余军全部前往救祁山。诸葛亮率军直赴上邽,甚至在其城郊大肆割麦。司马懿却敛兵自守,始终不与蜀军交战。诸葛亮转向他攻,司马懿又跟至卤城(今天水与甘谷县之间),一到便登山掘营,不与蜀战。魏军内部有人公开对司马懿说:“公畏蜀如虎,奈天下笑何!”诸将又一齐请战,司马懿才命张郃等出战。但一交战便大败。蜀军获首级3000颗,铠甲5000领,角弩3100张。司马懿退保山营,怎么也不肯出战了。

在这次北伐中,诸葛亮还发明了“木牛流马”,用于运粮草等,省了许多人力;但战线太长,道路遥远而崎岖,仍因粮草供应不济而于五月退兵。张郃勒兵追至木门(今甘肃天水市西南90里),被蜀军射杀[56]。

建兴十年(232)诸葛亮休士劝农,大量制造木牛流马,普遍教兵讲武,准备大举进攻。十一年(233),鉴于以往的教训,遣诸军运粮储于斜谷口,又修建斜谷邸阁(朝廷直属大型粮仓)。

建兴十二年(234)春二月,诸葛亮第六次出兵。这次大军从斜谷道出。蜀军攻占了武功五丈原(今陕西岐山县南40里),与司马懿隔渭水相对垒。这次出兵,蜀汉事先与东吴约好,从东、西两线同时北伐。二月,蜀汉出兵后,东吴仍迟迟不发兵。迄至五月,孙权才遣陆逊、诸葛瑾等屯江夏、沔口(今湖北汉口),进攻襄阳,命孙韶、张承等向广陵、淮阳进攻,孙权自己则率大军围攻合肥新城。对此,魏明帝曹叡的策略是先挫败东吴。他亲统水军东征,同时给西守的司马懿加兵,并告诫他要坚守不战,以待东线战局变化和蜀军粮尽之时。东吴此次出兵,本想渔利,当孙权得知魏主亲统大军增援,蜀军又西线受阻的消息后,即令全线撤兵。在西线战场,司马懿统有22万大军,为蜀军的两倍,却一直坚避不战。蜀军曾送去一套女装,欲羞辱、激怒他出兵。司马懿却能从容接受。蜀军鉴于以往教训,分兵屯田,打算久驻。可就在这年八月,诸葛亮突患急病,骤卒于前线,时年54岁。这突变给蜀汉朝廷以猝击。蜀军当即下令退兵汉中。

表5-1 诸葛亮五次北伐简表

诸葛亮与魏军六次交战,都是以汉中为基地在外线进行的。其中五次是主动北伐,一次是防御。五次北伐中,两出祁山(六出祁山是小说家的泛指),其余几次路线每有变动。五次北伐,虽都取得一些局部胜利,但于全局关系不大。

对诸葛亮的北伐,历史上颇有歧见。或视诸葛亮北伐为全败。若从“兴复汉室”的最终目的看,确实没达到。但从具体战役看,还不能说全败。首先,在长达七八年的战争中,蜀军基本掌握着主动权,魏军则处于被动挨打的地位。其次,在战争中屡挫双倍于己的魏军,退返亦能泰然班师,军队无大损。再次,每次进攻皆摆战场于敌国领土,不曾丢失半寸国土,还夺回原属魏国的武都、阴平二郡。在人力物力上,蜀确实损失很大,但同时也消耗掉了魏国更多的人力物力。故可视这五次北伐为平局。

在当时,蜀汉国小势弱的情况下,诸葛亮不闭关守险,保境安内,反而连年劳师北伐,多遭非议。事实上,诸葛亮立志兴复汉室,不北伐则不能实现这一目标。蜀汉国小势弱,不主动进攻,则难保不被曹魏侵吞。更何况国小势弱,也不乏主动攻伐成功的先例。如:商汤最初的根据地不过70里,周文王最初不过百里之地,都以征伐兼并了天下;管仲以一诸侯称霸天下,乐毅以一燕国攻齐70余城。诸葛亮每自比乐毅、管仲,这些典范当然会成为鞭策动力。再加之东面还有孙吴,至少可牵制曹魏一定兵力。故从战略上看,蜀军北伐也是积极进取的一策。历史上对诸葛亮率主力出祁山而不以奇兵首出子午谷之举,也有争议。临出兵前,诸葛亮曾召大将等计议。魏延建议道:听说长安镇守大将夏侯楙年少,是魏主的女婿,胆怯而无谋略。现在请给我精兵5000,运粮食的人马5000,让我直接从褒中杀出,顺秦岭东行,到子午道转北,不用十日便可打到长安。夏侯楙听说我骤然而至,必定乘船逃走。长安中唯有御史、京兆太守之类,横门邸阁(粮仓)和闲散于民间的粮食谷物足够我军食用。曹魏若从东边合聚队伍赶来,尚需20多天。在这些时间里您足可率军队从斜谷赶来。这样,一举便可平定咸阳以西之地。但诸葛亮认为这样很冒险,西出陇右却安全而无后顾之忧,便没有采用魏延计[57]。

诸葛亮、魏延谁对谁误?这是一个仁者见仁、智者见智的问题。诸葛亮的最终目标是要“北定中原”,并非争夺一城一地。他兵出祁山,意在由陇而秦,居高临下。诸葛亮兵出祁山,赵云、邓芝又在箕谷布军,远张两翼,诱敌深入,意在一举歼灭曹魏在陇秦的主力。这样,攻占陇秦之地就无后顾之忧,那时再整体推进,稳打稳进。

魏延之计,应从两方面看。一方面,在战术上,奇兵袭敌,一要时速,二要势猛。按魏延之计,蜀军顺秦岭向东,沿子午道(1040里)而北,欲十日赶到长安,每日需强行百里之上,犯兵法之忌。沿途险峻,一夫当关万夫难开,若一遇敌阻,则很难顺利前进,一遇敌袭则可能全军崩溃。这些都是不可避免的。蜀军若不在10日内赶赴长安城下,则曹魏防守已充分,附近援兵可调,若10日内赶到则军士已疲。疲惫的5000人马很难成功地袭击长安这样的重城。再者,蜀军以5000人孤军深入,就算成功地占领了长安,而魏主力犹存,蜀军难免处于四面受敌的境地。必须承认,魏延的建议确实相当危险。另一方面,蜀国以小国攻大国,在魏国没有特大天灾人祸的背景下,不冒险出奇兵则不可能取胜。从这个角度看,魏延的建议又非常可取,甚至是唯一取胜之道,即使有极大风险,也颇值得一试。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

所以,我劝世人警惕猜疑之心,许多事根本不是想象的那样,一切全因猜疑起风波。神将马超便是我用反间计所得,今姜维我仍欲以反间计得之。但为了确保反间计万无一失,我一面加紧攻打冀城,一面让人扮作姜维模样,到天水城下挑战,并说自己被封为上将军,大骂夏侯不顾信义,一个人逃跑了事。由于是夜间,马遵等人不辨真假,更确信姜维已降。前路不通,后又有兵追赶,姜维遂飞奔上而去。姜维十分感动,遂投降于我。......

2023-08-03

可是马谡违背诸葛亮部署,为张郃所败,丢了街亭;赵云等出兵也不利,诸葛亮只得退回汉中。第四次北伐是建兴九年,蜀军包围祁山,魏军统帅司马懿迎击,诸葛亮准备决战。八月间诸葛亮积劳成疾,病情日益严重,不久就与世长辞。诸葛亮出师北伐共为五次,真正出兵祁山只有二次;还有一次是魏军进攻汉中,不是诸葛亮出击。后世概而言之,说成是“六出祁山”。......

2023-08-30

我选姜维为接班人,并不是因为我喜欢他,在如此重大的决策上,我尚知公私分明,把握分寸。除此之外,重要的是,姜维具有历史上许许多多优秀领导者共同的特点……除此之外,重要的是,姜维具有历史上许许多多优秀领导者共同的特点:一、博学多才作为一个领导者必须博闻广识,具备多方面的知识,这样才能有能力领导下属以及才能协调好各方面的关系。......

2023-08-03

南中地势险要、地处偏远,不满之心存在已久;孟获是南中地区少数民族的首领,在当地颇具威信。孟获为叛军首领。孟获以自己世代居住南中为由,反说是我们犯他土地,并不是他造反。孟获回去重整兵马,再次交战。此番,孟获仍然不服,认为是自己部将叛变而被抓住,并不是我之能力,遂我又放他回去。孟获想凭此天险阻挡我军前进。孟获此番仍然不服,我第六次放其回去。第七次擒住孟获,可以说是我一生最......

2023-08-03

当时正赶上马谡败于街亭,诸葛亮带领西县一千多户百姓和姜维等回撤,因而姜维与母亲失散。延熙十二年,后主刘禅授予姜维符节,又派他出兵西平,但没能获胜,姜维返回。王经退守狄道城,姜维将其团团包围。于是姜维又整顿军马,与镇西大将军胡济约定在上邽会师,胡济失约没能赶到,使得姜维在段谷被魏国大将邓艾打败,将士溃散,伤亡惨重。一个多月后,姜维被邓艾击败,退守阴平。......

2023-08-19

毛泽东把苏军撤退说成是“诸葛亮的办法”,大概只是泛指,不是指小说中的具体事件。不过诸葛亮的撤退,有板有眼,很有章法,所谓“善战者不败,善败者不亡”是也。......

2023-11-27

柴荣屡次到达长江口,打败南唐军队,眼见要南下渡江,攻打南唐国都。就这样后周征服南唐,消除了南面威胁,充实了人力物力,为北抗契丹创造了有利条件。公元959年四月,柴荣正式对契丹用兵。二十八日赵匡胤率先到达瓦桥关,在后周军队强大的威势下,契丹各守将相继被迫投降。柴荣在行宫宴请众将,共同商议夺取幽州事宜,众将都一致认为柴荣不应该继续攻打契丹。......

2023-09-17

祖逖北伐渡大江公元280年,西晋武帝司马炎率20万大军兵分三路大举伐吴,仅以两个多月时间攻占建业(今南京),消灭了魏、蜀、吴三国中最后一个政权,实现了全国的统一,改元太康。祖逖明知司马睿并不积极支持北伐,但他也不在乎,毅然选择江阴作为他驻屯之地。祖逖率领部下渡江北上,他一身戎装,雄赳赳气昂昂,屹立在船头。祖逖打探到消息后,又派出军队截获了这批粮食。......

2024-05-16

相关推荐