本任务将通过绘制垫铁的三视图和建立三维模型来学习如何正确地绘制零件的三视图。任务目标了解正投影法和正确绘制垫铁的平面图纸。能使用AutoCAD绘制垫铁三视图并进行三维建模。图2-1-2 中心投影采用中心投影法绘制的图形符合人的视觉习惯,立体感较强,广泛应用于建筑、装饰设计等领域。......

2025-09-29

任务描述

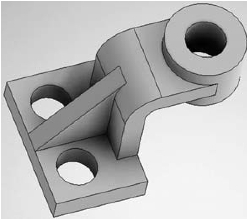

支架是起支撑作用的构架,能承受较大的力,也具有定位作用,如照相机的三脚架。本任务通过认识支架的机械图样并绘制其三维模型来掌握组合体的形体分析方法,并能正确绘制组合体的三视图。

任务目标

(1)掌握组合体形体分析法。

(2)熟悉组合体三视图的表达方法。

(3)能用AutoCAD绘制支架三视图。

(4)能对支架进行三维建模。

相关理论知识点

知识点一 组合体的画图方法

组合体的概念:任何复杂的机件,都可以认为是由一些基本体按一定的方式组合而成的,由两个或两个以上的基本体组成类似机件的形体称为组合体。

1.组合体的组合方式

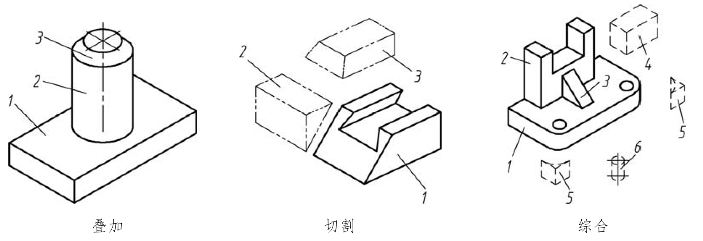

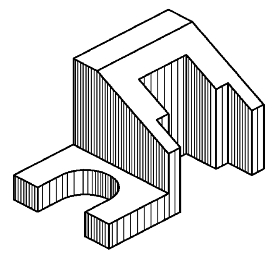

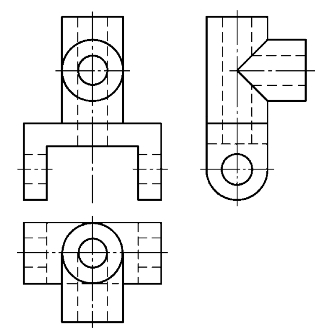

常见的组合方式有3种:叠加、切割和综合,如图2-5-1所示。

图2-5-1 组合体

2.形体之间的表面连接关系

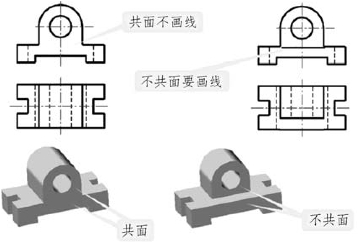

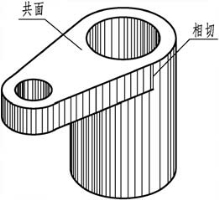

简单形体组合在一起,表面就会有连接关系。形体之间的表面连接关系一般可分为4种:共面、不共面、相切、相交,如图2-5-2所示。

3.形体分析法

形体分析法和线面分析法是绘制组合体视图、识读组合体视图和标注组合体视图尺寸的基本方法。

所谓形体分析法就是假想把组合体分解为若干个基本体,弄清楚它们的形状;确定它们的组成方式和相对位置;分析它们的表面连接关系及投影特性,以便进行画图和看图。

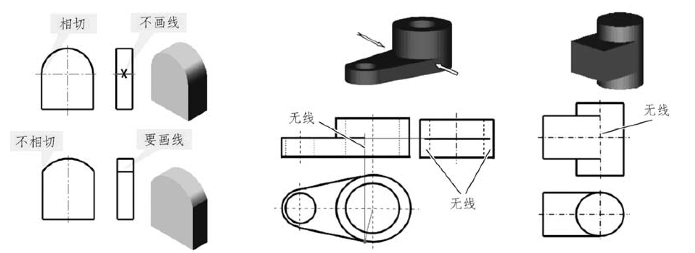

注:两形体表面相切时,在相切处不应画线。

图2-5-2 形体之间的表面连接关系

运用形体分析法应注意两点:一是会把复杂的机件形状合理分解为若干个简单的基本体,把问题简单化;二是会分析基本体之间的表面过渡关系,正确绘制其投影。

4.组合体的画图方法

在绘制组合体视图前,首先要对组合体作形体分析,即将组合体分解成若干个基本形体,并找出其中的一个形体作为基础形体,其他形体是在该基础形体的基础上叠加或切割,然后作线面分析,即分析这些形体在叠加、切割时邻接表面的连接形式。

1)利用形体分析法绘制组合体视图

按形体分析法画组合体的三视图时,要注意以下两个顺序:

一是组成组合体的各基本几何体的画图顺序。一般按组合体的形成过程先画基础形体的三视图,再画其他叠加或切割的几何体的三视图。

二是同一形体三个视图的画图顺序。一般先画形状特征最明显的那个视图,或有积聚性的视图,再画其他两个视图。

(1)叠加。

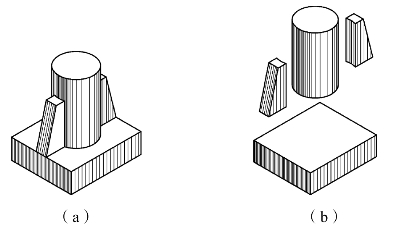

例2.5.1 对如图2-5-3(a)所示的组合体作形体分析,然后绘制其三视图。

形体分析:该组合体是由长方体、圆柱体和两个梯形肋板叠加而成的。基础形体是长方体,在该长方体上先叠加一个圆柱体,再叠加两个肋板。圆柱体的轴线通过长方体顶面的中心,整个物体前后对称。在叠加肋板时,肋板的前、后侧面和柱面产生的交线为直线,肋板的顶面和柱面的轴线垂直,产生的交线为圆弧,如图2-5-3(b)所示。

图2-5-3 组合体

画图步骤(见图2-5-4):

图2-5-4 画图步骤

① 画基础形体长方体的三视图。

② 画圆柱体的三视图。先画俯视图,后画主视图和左视图。

③ 画梯形肋板的三视图。画肋板的三视图时,要特别注意三个视图的画图顺序。虽然主视图最能反映肋板的形状,但肋板的前、后侧面与柱面产生的交线的位置只能通过俯视图来确定,因此应先画俯视图,再画左视图,最后根据“长对正、高平齐”画主视图。

(2)切割。

例2.5.2 对如图2-5-5所示的组合体作形体分析,然后绘制其三视图。

图2-5-5 组合体

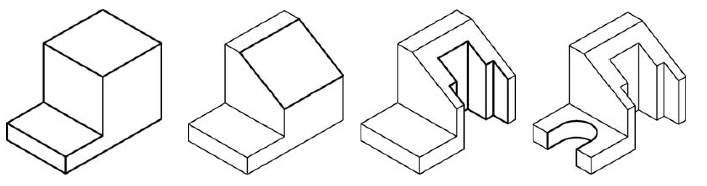

形体分析:该组合体的基础形体是由两个长方体组成的“L”形立体,然后用侧垂面切去一个角,接着切去一个“凸”字形槽,再用圆柱铣刀铣一个槽,槽的右端是半圆柱面,如图2-5-6所示。

图2-5-6 形体分析

画图步骤:

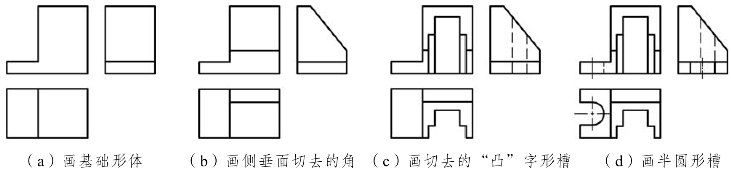

① 画基础形体的三视图。先画主视图,后画俯视图和左视图,如图2-5-7(a)所示。

② 画侧垂面切去的角。先画左视图中的积聚直线,然后根据“高平齐、宽相等”依次画主视图和俯视图,如图2-5-7(b)所示。

③ 画切去的“凸”字形槽。先画有积聚性的俯视图,再根据“宽相等”画左视图,最后由俯视图和左视图画出主视图,如图2-5-7(c)所示。

④ 画左侧半圆形槽。因为俯视图上有积聚性,所以先画俯视图,然后画主视图和左视图。在左视图中,当虚线和粗实线重合时,应画成粗实线,如图2-5-7(d)所示。

图2-5-7 画图步骤

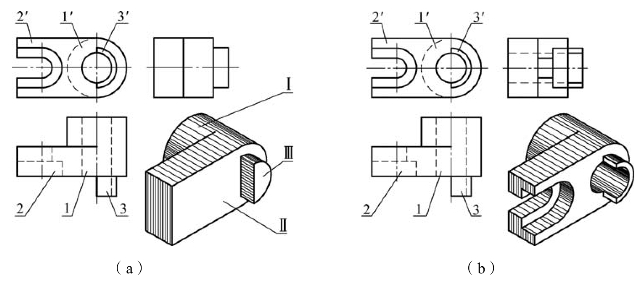

2)利用线面分析法绘制组合体的三视图

例2.5.3 对如图2-5-8所示的组合体作形体分析和线面分析,然后绘制其三视图。

图2-5-8 组合体(https://www.chuimin.cn)

形体分析和线面分析:该组合体的基础形体是一个圆柱体,在该基础形体上方叠加一个板,然后钻两个通孔。大孔和基础圆柱体同轴,小孔和板左侧的圆柱面同轴。在基础形体上叠加板时,板的上表面和圆柱体的上表面共面,所以不产生交线,板的侧面和外圆柱面相切,面的交接处是光滑的,没有明显的棱线,但存在几何上的切线,切线是两个形体的分界线。

画图步骤:

① 画基础形体的三视图,如图2-5-9(a)所示。

② 画叠加板。先画最能反映其形状的俯视图,然后画主视图和左视图。板的侧面和外柱面相切,表现在俯视图上为直线和圆相切,因此俯视图中,先画叠加板的左侧圆弧,再画相切线。在主视图和左视图上,相切处不画线,但叠加板的下表面的V面和W面投影要画到切点处,如图2-5-9(b)所示。

③ 画两个通孔。先画俯视图,然后画主视图和俯视图,如图2-5-9(c)所示。

图2-5-9 画图步骤

知识点二 组合体的读图方法

读图是画图的逆向思维过程。画图是由物生图,读图是由图生物,二者是相互联系的两个过程。读图能力可通过多画图来提高,画图时也应当总结读图的基本规律。读图过程中要综合运用形体分析法和线面分析法,从而分析并想象出物体的形状。

读图的基本方法是形体分析法。简单来说就是:分部分想形状,合起来想整体,由整体到局部,由局部到整体。

读图时,应先将视图分成几个部分,然后想象出每部分的形状,最后将各部分结合起来想象出物体的整体形状。每部分的形状,应先从形状特征最明显的视图读起,然后在其他视图中按投影规律找出与之对应的线框,最后综合起来想象这部分的形状。

想象每一部分的形状时,要先想象其大致的外形,然后再深入到局部想象细节。在想象整体形状时,要注意各部分形体之间的相互位置关系。

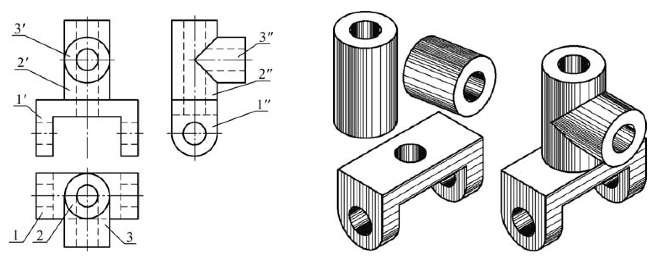

例2.5.4 如图2-5-10所示,根据组合体的三视图想象出物体的形状。

图2-5-10 例2.5.4

形体分析:

首先从主视图读起,将其分为1′、2′、3′三部分,然后按“长对正、高平齐”分别找出俯视图和左视图上的对应形体,分别想象出这三部分的形状,接着分析这三部分间的位置关系,最后将这三个形体合起来想象出物体的整体形状,如图2-5-11所示。

图2-5-11 形体分析

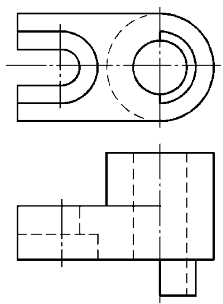

例2.5.5 如图2-5-12所示,已知主视图和俯视图,想象出物体的形状并补画左视图。

图2-5-12 例2.5.5

形体分析:

(1)想象基础形体。首先从俯视图读起,将俯视图分成1、2、3三部分,然后找出主视图上与之对应的1′、2′、3′三部分。其中,Ⅰ的基本形体是圆柱体,Ⅱ的基本形体是长方体,Ⅲ的基本形体是半圆柱体,这三者的位置关系如图2-5-13(a)所示。想象出各部分的基础形体后,画出其左视图。

(2)想象细节。想象出物体的基础形体后,再想象细节。由主视图和俯视图可以看出,形体Ⅰ和形体Ⅲ的圆柱体上钻了一个通孔,形体Ⅱ上切了一个阶梯环形槽,如图2-5-13(b)所示。根据分析结果补画左视图中的细节,要注意图线的可见性。

图2-5-13 形体分析

任务实施

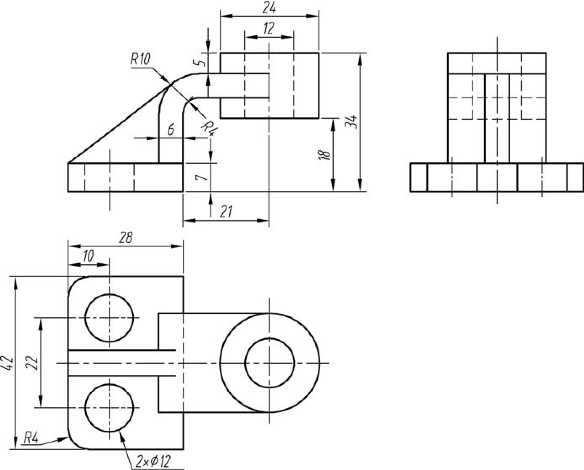

绘制如图2-5-14所示的支架的三视图。

图2-5-14 支架

对如图2-5-14所示的支架进行三维建模。

(1)模型的创建和保存:打开Inventor软件,在如图2-5-15所示的窗口中点击【零件】开始创建三维模型。

图2-5-15 创建零件模型

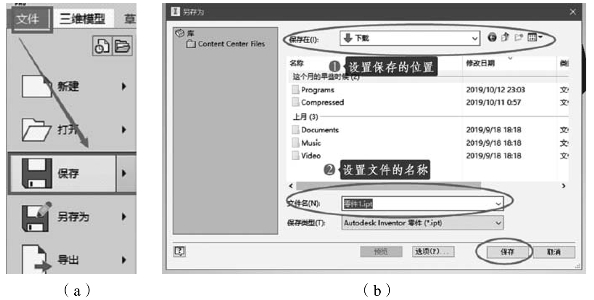

点击窗口左上角【文件】,在如图2-5-16(a)所示的菜单中,点击【保存】按钮将弹出如图2-4-16(b)所示的对话框,设置完成后点击【保存】按钮,完成模型的保存。

图2-5-16 保存

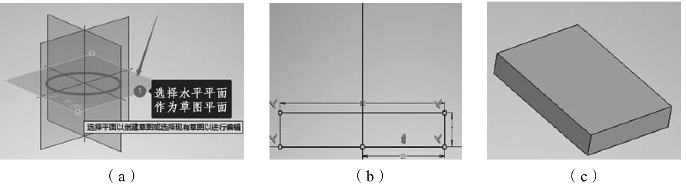

(2)绘制底部草图并拉伸:点击【三维模型】菜单下的![]() ,在如图2-5-17(a)中的坐标系中,选择水平的XZ平面作为草图平面,绘制关于X轴对称的矩形,如图2-5-17(b)所示。拉伸后如图2-5-15(c)所示。

,在如图2-5-17(a)中的坐标系中,选择水平的XZ平面作为草图平面,绘制关于X轴对称的矩形,如图2-5-17(b)所示。拉伸后如图2-5-15(c)所示。

图2-5-17 拉伸

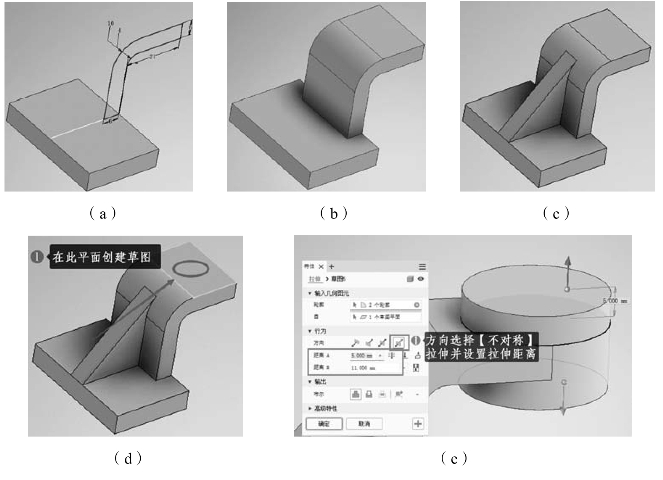

(3)创建支架其余部分的拉伸特性:点击【原始坐标系】中的XY平面,点击![]() 创建草图如图2-5-18(a)所示,拉伸完成后效果如图2-5-18(b)所示。以同样的方法在XY平面绘制肋板的草图,完成拉伸,如图2-5-18(c)所示。

创建草图如图2-5-18(a)所示,拉伸完成后效果如图2-5-18(b)所示。以同样的方法在XY平面绘制肋板的草图,完成拉伸,如图2-5-18(c)所示。

在如图2-5-18(d)所示的平面上建立草图并拉伸,得到的结果如图2-5-18(e)所示。

图2-5-18 拉伸

(4)使用拉伸特性中的求差方式进行打孔:分别在需要打孔的表面建立草图并进行拉伸,结果如图2-5-19所示。

图2-5-19 打孔

(5)对建立的模型倒圆角并设置材质和外观:点击【三维模型】菜单中的倒圆按钮![]() ,按照图2-4-20设置,点击【确定】完成倒角。

,按照图2-4-20设置,点击【确定】完成倒角。

在窗口顶部![]() 对所建立模型的材质和外观进行设置,在【视图】菜单中选择适当的视觉样式,最终效果如图2-4-21所示。

对所建立模型的材质和外观进行设置,在【视图】菜单中选择适当的视觉样式,最终效果如图2-4-21所示。

图2-5-20 倒圆角

图2-4-21 最终效果

任务评价

任务评价单见表2-5-1。

表2-5-1 任务评价单

相关文章

本任务将通过绘制垫铁的三视图和建立三维模型来学习如何正确地绘制零件的三视图。任务目标了解正投影法和正确绘制垫铁的平面图纸。能使用AutoCAD绘制垫铁三视图并进行三维建模。图2-1-2 中心投影采用中心投影法绘制的图形符合人的视觉习惯,立体感较强,广泛应用于建筑、装饰设计等领域。......

2025-09-29

任务描述V形垫铁主要用于支撑工件的圆柱面,使圆柱的轴线平行于平台工作面,便于找正和划线。本任务将通过认识V形垫铁机械图样并绘制其三视图和三维建模来学习如何正确、完整地绘制平面立体截交线。任务目标熟悉基本体被平面切割后截交线的绘制。相关理论知识点知识点 截交线平面与立体表面相交产生的交线称为截交线。图2-2-9 V形垫铁根据V形垫铁三视图中的相关尺寸,绘制其三维模型。......

2025-09-29

图5-8 DoP型三维打印自由成形支架a)原理图 b)外形照片用DoP型三维打印自由成形工艺制备的支架孔径较小,且孔径与粉材的粒径有关。上述研究表明,三维打印自由成形技术在制备支架方面极具潜力。用有机溶剂(如氯仿)作粘结剂时,干燥一周后,在三维打印自由成形的支架中会有残留0.5%的氯仿。......

2025-09-29

图5.2所示为本次仿真使用的偏心轴转角子模型。具体的方法已在5.1.2节中详述,此处MATLAB/Simulink模型将式和式整合,并表达成图5.4所示模型进行计算:图5.2偏心轴转角子模型2.工作室容积子模型转子发动机在工作时,工作室容积变化规律如式(5.9)所示,在发动机基本参数确定之后,它仅是偏心轴转角的函数。......

2025-09-29

本节将运用赋权重的方法考虑各方面约束,以防洪、发电、航运、泥沙为主要优化目标,建立综合优化调度方案评估模型,为三峡水库选定优化调度方案提供决策支持。......

2025-09-29

图3-25 三角形隶属度函数模糊控制规则是模糊控制的核心,因此,如何建立模糊控制规则成为一个十分关键的问题。根据表3-3所示参数,由式可得D0=0.24;由式可得x0=[0.11573600]T;由式可得图3-28 模糊控制器输出曲线图3-28 模糊控制器输出曲线图3-29 有源电力滤波器整体仿真模型表3-3 仿真参数图3-29 有源电力滤波器整体仿真模型表3-3 仿真参数取正定矩阵取正定矩阵根据实验取定根据实验取定具体仿真结果如下:1)图3-30所示为无滤波器的情况下电网电流波形。......

2025-09-29

为了防止高压燃烧室向相邻燃烧室漏气,小型转子发动机设计有径向密封片。径向密封片底部安装径向预紧弹簧以提供预紧力。径向密封片与气缸之间紧密接触以保证燃烧室的径向密封。工作情况下,径向密封片沿着气缸内壁高速滑动,径向密封片和气缸之间油膜力可根据雷诺方程求得。......

2025-09-29

建立操作机构仿真模型的最简便的方法是从常用的三维实体造型软件中导入,如从SolidWorks、UG和Pro/E等建立的实体模型完整地导入到ADAMS软件,中间文件格式最好的是Parasolid,以*.x_t和*.xmt_txt文件名导入,断路器操作机构的结构比较复杂。考虑到所关心的问题和仿真的方便,对其作适当简化,将从UG等三维软件导入的低压塑壳断路器操作机构和触头系统的模型进行了删减,在ADAMS/View中重新建立了关键构件的模型,其主要由连杆机构组成。......

2025-09-29

相关推荐