该运动以“中学为体,西学为用”的“体用论”为指导思想,大量翻译和介绍了西方近代法律思想。此后,中国开始了其法律的近代化变革,这一时期对于前述阶段的法律思想之学习开始进入实践阶段。......

2023-11-28

三、中国近代的法律实践

在对西方法治思想和法律制度进行学习和传播的前提下,近代中国开始了对于这些法治理念的实践。19世纪50年代的太平天国运动,也可以说是对于西方宗教和法律思想的一个形式激烈的实践运动。从19世纪60年代开始,洋务运动的开展也使得西方的科学技术和法律制度进入到了实践层面。曾国藩、李鸿章、张之洞等洋务官员在同西方列强的交涉中不断地学习和实践国际法的相关原则,同时还对于西方的商业制度予以鼓励,从一定程度上突破了儒家“轻利”的思想理念,促进了近代资本主义经济和民族工业的发展。1898年,康有为、梁启超等维新派的代表上书光绪帝(史称“公车上书”),陈请开启变法,建立君主立宪政体,以图国家之富强。这是清末以来对于宪政思想的一次重大尝试。上书受到了光绪帝的赏识,意欲采纳意见并开始改革。但是由于宪政思想中所包含的自由、平等理念,以及变法所要求的废除科举的提议触动了以慈禧太后为首的封建顽固派的根本利益,因此最后这次变法仅仅在维持了百天之后就告结束,而且遭到了血腥镇压。这次变法可以说是西方宪政思想在中国的第一次大胆的实践,因而在传播西方宪政思想上也起到了巨大的推动作用。

就在戊戌变法后的第三年,即1901年,迫于各方压力之下的慈禧太后发出变法上谕,清朝官方才正式开始了对西方法律理念的实践。1903年清政府成立法律修定馆,任命沈家本、伍廷芳等为修定法律大臣,开始了修律之实践,具体如表7—2所示:

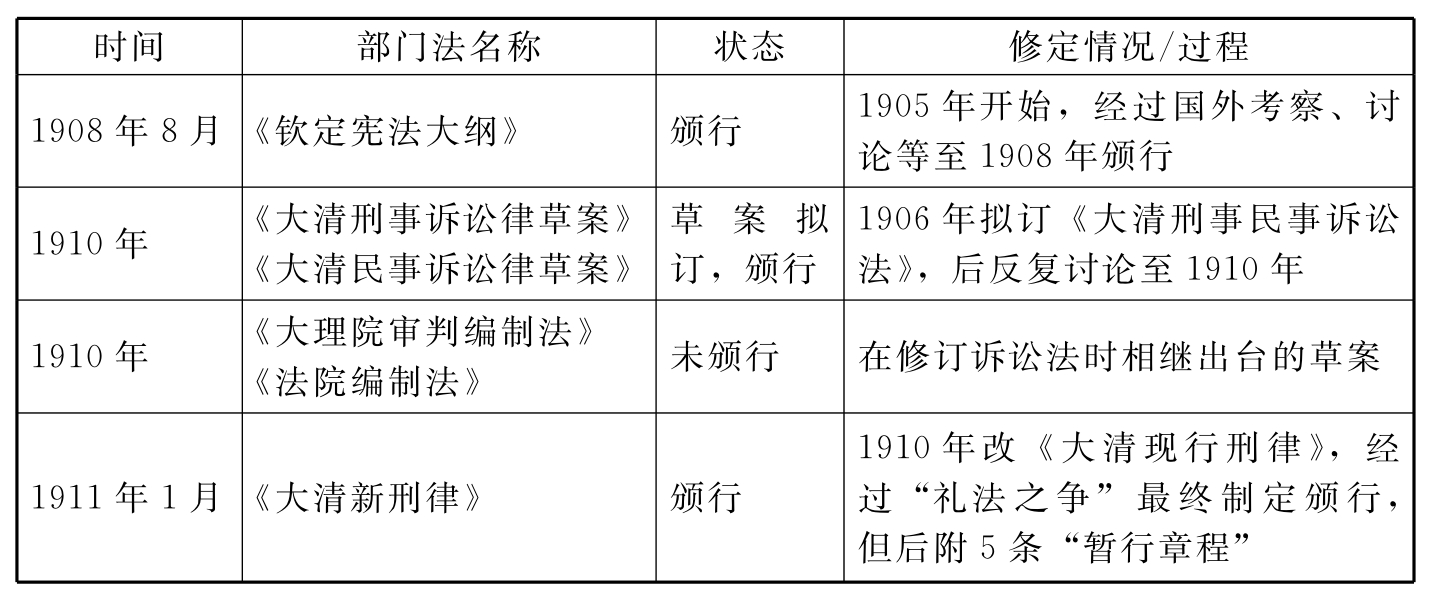

表7—2 中国近代立法实践情况表[41]

续前表

从表7—2可以看出,实施新政后的立法实践有如下几个特点:

1.时间极短。新政立法实践只经历了从1908年至1911年短短三年的时间,即使以“新政上喻”发布为期至1911年《改定大清商律草案》的出台也只不过十年时间。这当然与1911年的辛亥革命不无关系,但更多的是由于这次新政变法的发起者们只注重在形式上进行近代化,只求法律之形,而轻视法律的实施。但这三年不但使中国法律从孤立的发展到与世界接触,而且为其近代转型奠定了基础。

2.从法律的实行状态来看,六个部门法中有四部法律是只公布了草案而未颁布实施,只有《钦定宪法大纲》和《大清新刑律》得以颁布实行。原因在于:一是新政时期社会环境动荡不安,最终爆发了辛亥革命使清政府灭亡,大部分法律均来不及颁布实施;二是由于清政府新政立法目的狭隘,为的是维护其封建统治,最终使得这次立法成为封建传统与近代西方先进立法技术的奇怪混合[42],且所立之法与当时中国的社会情境也不相符,即使能够颁行也会出现法令不行的局面。(www.chuimin.cn)

3.从修定情况来看,均经过了长期的甚至可以说是曲折的过程。此次立法的主导思想即“博辑古今,汇通中外”,如沈家本所说的“折中各国大同之良规,兼采近世最新之学说,而仍不戾乎我国历世相沿之礼教民情”[43]。以刑法为例,1905和1907年分别对《大清律例》进行修改,至1910年公布了《大清现行刑律》以为过渡。1911年1月25日公布了《大清新刑律》,是为中国第一部近代意义上的专门刑法典。这次刑律的修定,由于充满了西方法律思想和制度理念与中国传统法律文化的冲突而使得其历经曲折。这集中体现在修律过程中出现的“礼法之争”中。以沈家本等为代表的法理派与以张之洞为代表的礼教派展开了激烈的争论。争论的焦点集中在如何解决法律与道德的关系问题上,亦即对于“纲常名教”在刑法上的约束力问题。礼教派认为关乎纲常伦理之规条不可废,仍应由刑律调整规范以维护传统的伦常教义。而法理派则认为这些内容刑律中不应体现或不用立专条规定之,由道德规范自律即可。由此而引发的争论,是在中国封建社会末期法律实践中必然经历的过程。这是中国传统法律文化与西方法律制度之间的较量,虽然法理派在制定法律过程中并未绝对的放弃礼教,而是汇通中西,然而由于统治阶级的百般反对,最终法理派作出了让步,在《大清新刑律后》附了《暂行章程五条》,对于违反纲常伦理的行为作了特别规定。可以说这部近代意义的专门刑法典,经过了五年多时间的修改、起草和讨论,最终仍然以法理派妥协的方式而结束。这一方面说明中国近代法治改革所遇到的阻力之大,另一方面也说明中国法治近代化过程已然摆脱“中体西用”而转向“西学中用”。

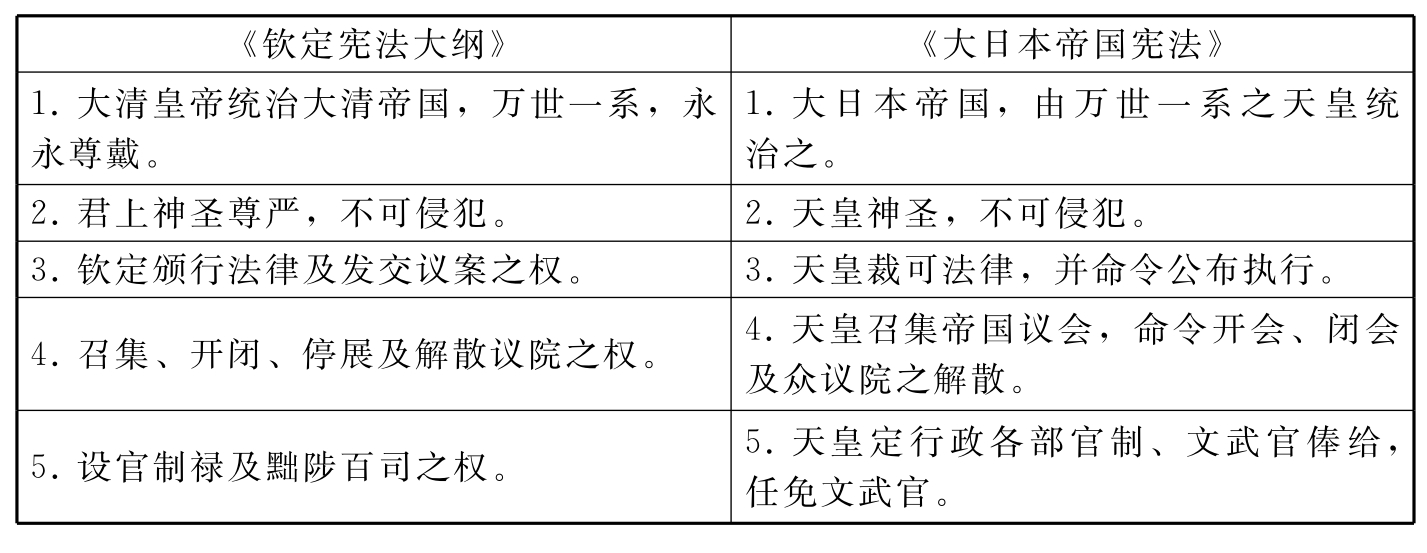

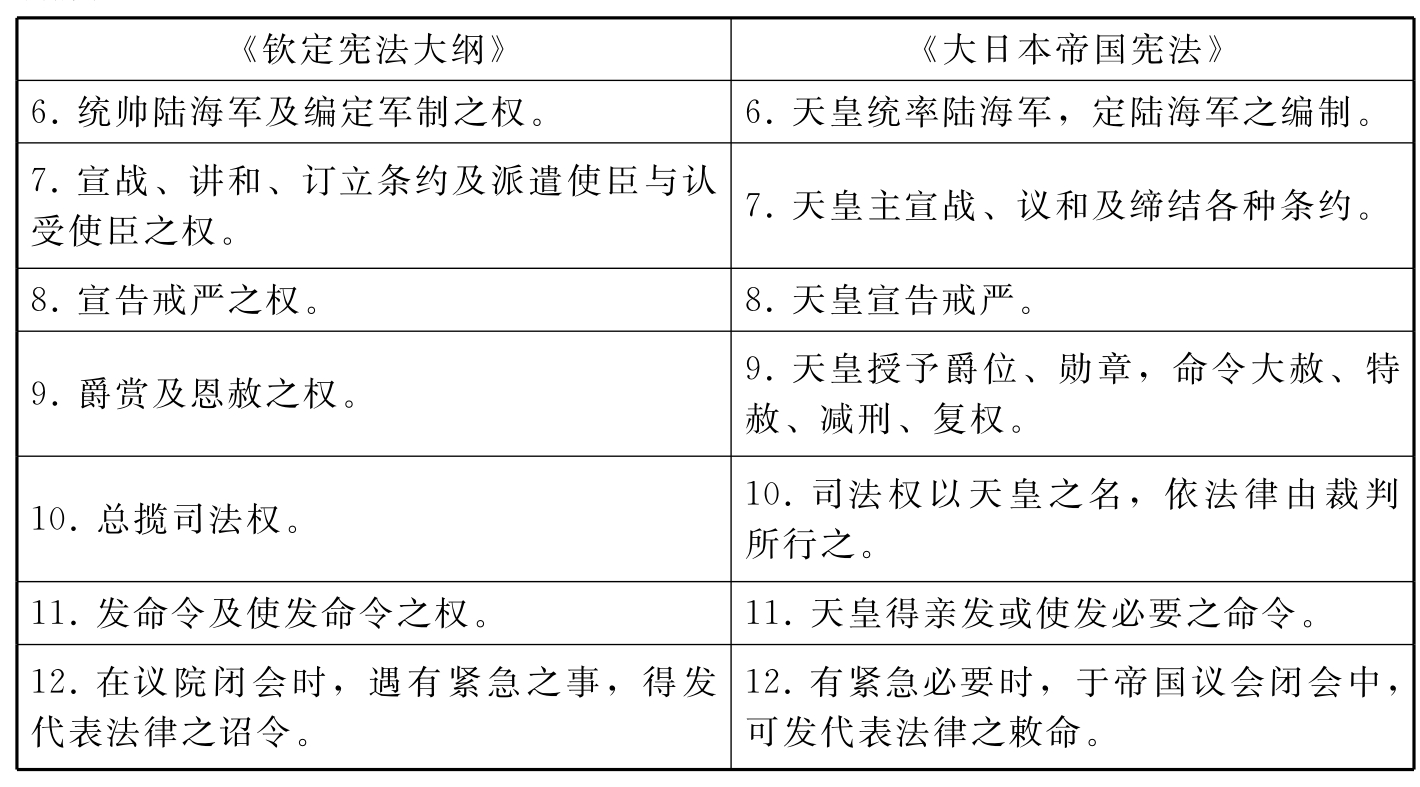

4.从借鉴国来看,中国法治近代化所参照的是大陆法系国家,主要是德国和日本,并以日本为主。总的说来,晚清早期法律主要受英美法系影响,尤其以国际公法为主,但新政立法的实践却以大陆法系国家为模型,且以日本为主。从《钦定宪法大纲》与《大日本帝国宪法》的部分内容的比较也可以看出这种倾向。

表7—3 中日近代宪法君权内容比较[44]

续前表

由表7—3可以看到,《钦定宪法大纲》与日本1889年《宪法》中关于君主权力的规定如出一辙,可以说日本1889《宪法》就是《钦定宪法大纲》的蓝本。更有甚者,《钦定宪法大纲》中规定的皇帝权力要更大。在其他部门法的立法实践当中,日本学者也受清政府委托而参与到立法当中并发挥了重要作用。[45]这些都说明,新政立法实践主要依照近邻日本建立自己的法律体系。

此外,司法制度方面首先进行了司法行政改革,改刑部为法部,专职全国司法行政事务,不承担任何审判职能,地方设提法使,司职地方司法行政工作,将行政与司法审判分离;其次在审判机构上,改大理寺为大理院,为全国最高审判机关,地方设高等、地方、初级审判厅,建立起一套审判机构体系;再次,设立警察机构和改良监狱制度;最后,改革诉讼制度,引进了西方一些近现代诉讼制度,包括四级三审制、律师、辩护制度等。

然而,清末法治近代化的种种改革,往往流于形式,并未在真正的实践意义上加以运用。因此这些改革也并未在中国建立起完全意义上的近代法治体系。当然,这里也有辛亥革命爆发的客观原因。但是,完全作为受体的中国法律制度并没有在传统和西方近代法律文化之间找到一个结合点,而仅仅停留在了法律技术层面。清政府的封建、腐败和顽固,使得这次法律近代化变革几乎失败。但我们仍应看到,这次法治变革使得中国人的法律意识开始觉醒,更重要的是打破了几千年来“华夷”观念的束缚,使中国法律开始与世界衔接,也为中国法律的近代化转型奠定了必要的基础。

有关全球化中的东亚法治:理论与实践的文章

该运动以“中学为体,西学为用”的“体用论”为指导思想,大量翻译和介绍了西方近代法律思想。此后,中国开始了其法律的近代化变革,这一时期对于前述阶段的法律思想之学习开始进入实践阶段。......

2023-11-28

美国学者马考利等人指出:“目前还没有多少研究使用经验的、社会科学的方法比较不同的法律制度或它们的组成部分。这样做绝非易事,存在着理论与实践的障碍。但是在一个全球交往的时代,即一个全球经济时代,世界的法律制度越来越多地相互联系在一起。这一趋势可能继续下去。因而,法律和法律研究也可能变得较少地方性。法的社会研究也是如此。”......

2023-11-28

如前所述,西方中心论者往往将西方化等同于现代化,将西方世界的一整套文明视为世界唯一先进的文明。亨廷顿认为,西方国家促进非西方国家的现代化和西方化,然而随着非西方国家现代化的加速,“本土文化获得复兴”,削弱了西方化的比率,现代化了呈现出了许多非西方化的事例和特征。......

2023-11-28

全球化的力量是强大的,但本土化的力量同样显得深厚。有鉴于此,至少从目前的国际社会来看,几乎所有的国家都选择了对外开放,而对外开放也并不意味着必然会失去自身特色,而是在深刻理解本国国情的基础上主动出击,将随着全球化而来的外国资本、技术、思想及其法制资源择善而从,为我所用,把握好“全球化”与“本土化”的关系和契机,并在具备条件的情况下将自己的活动空间向外延伸。......

2023-11-28

第一节经济全球化对法律的挑战当今世界出现的全球化进程,是以经济的全球化为基础和核心的。在很多人看来,全球化似乎就是指经济全球化、世界经济一体化,这或许与经济全球化是当今全球化进程中最为突出的特征有关。当前,经济全球化在很大程度上是由新技术革命推动实现的。全球化是自由市场、民族国家和信息、科技的前所未有的有机结合,这种结合所形成的机遇和挑战即构......

2023-11-28

显然,由于古代东亚地区在经济领域形成的“朝贡”制度和国际贸易、在文化思想领域形成的儒家、佛教文化传播,在政治法律领域形成的中华法系以及王朝法统思想等,为古代“东亚意识”的形成奠定了基础。关于东亚意识的概念和内涵,中国学者张立文、李平等给出了明确界定。......

2023-11-28

1625年荷兰国际法学家雨果·格劳秀斯在《战争与和平法》一书中指出,一个国家的主权对内是至高无上的统治权,对外是不受任何一种权力限制的独立权。......

2023-11-28

相关推荐