目前,全国尚未解决温饱的4200万人口中,绝大多数在西部少数民族地区。可见,当地绝大多数群众对发展当地经济,带动当地行政执法水平寄予厚望。......

2023-11-27

一、西部民族地区群众对当地农村行政执法的认知状况

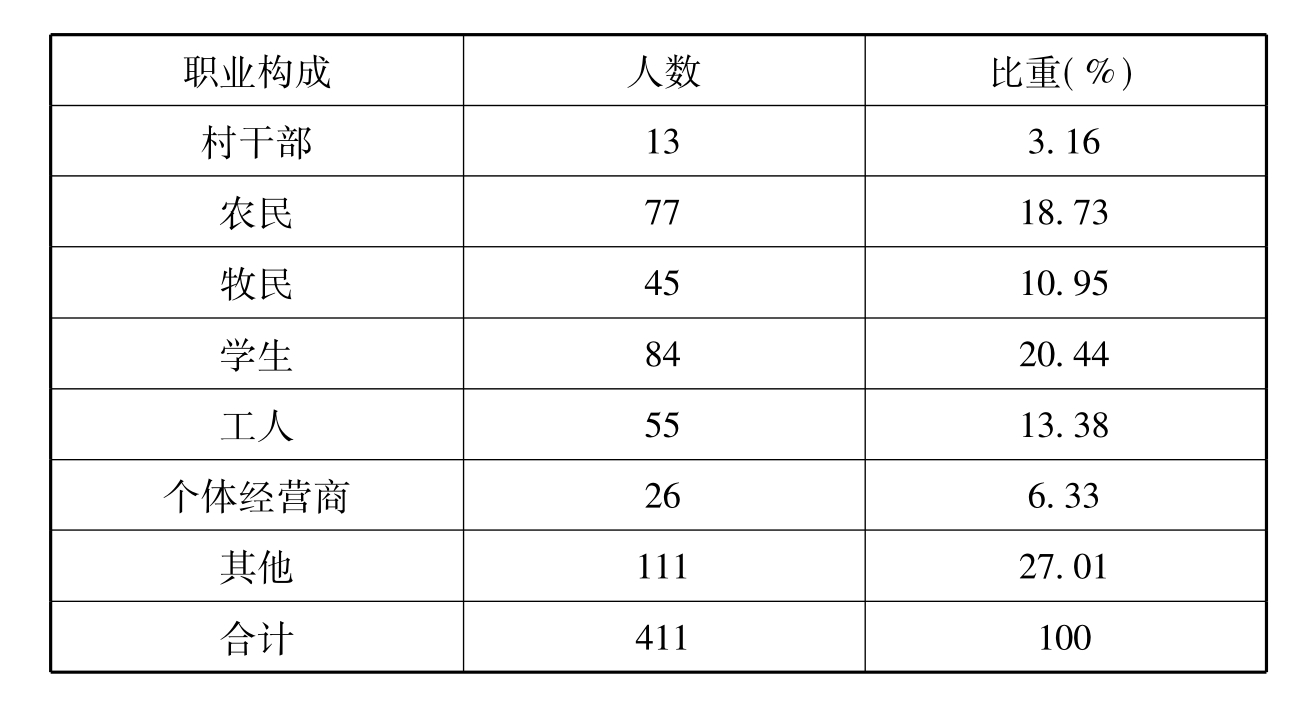

我们对西部民族地区农村行政执法进行了问卷调查,回收受访民众有效问卷共411份,受访群众包括村干部、农民、牧民、个体工商户等,考虑到行业覆盖面对了解群众法律意识的重要性,我们对农村学校高年级学生、兼职农牧业的农村教师、乡镇企业工人也发放了问卷,具体职业构成状况如下:

表34 受访群众职业构成状况

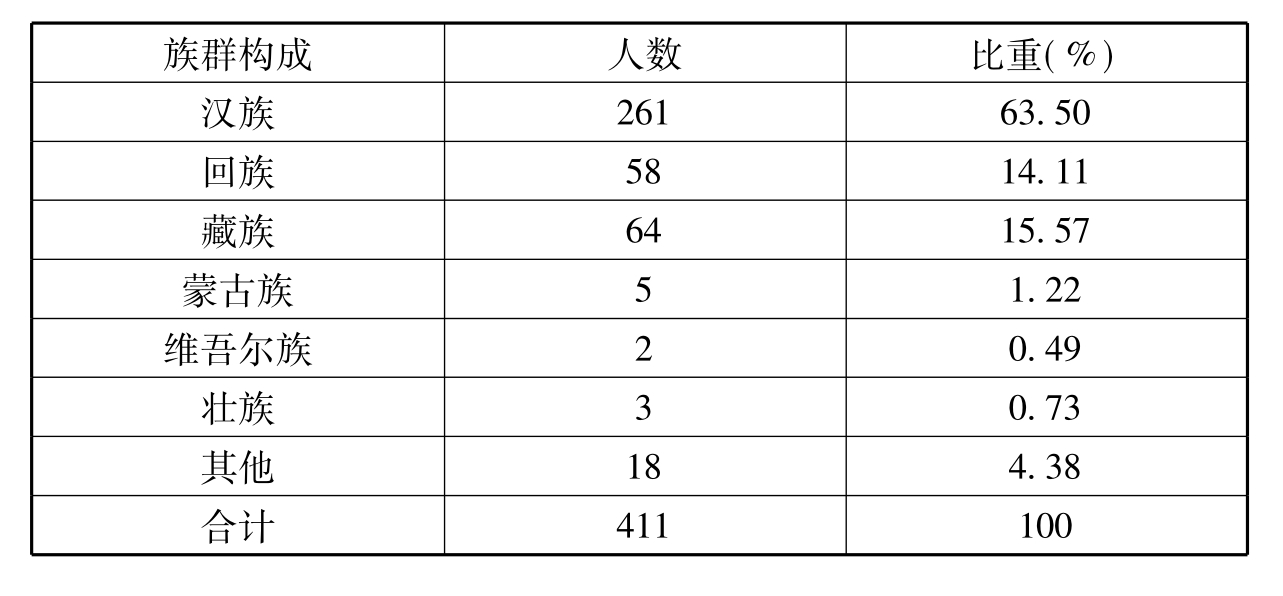

调查对象的族群构成是民族地区群众对当地农村行政执法认知的重要前提。我们在调查过程中对调查对象的族群身份信息专门进行了搜集。收回的411份有效问卷中,汉族问卷261份、占63.50%,少数族群问卷150份、占36.50%,具体族群构成状况如下:

表35 受访民众的民族构成

(一)群众眼里的权力排序

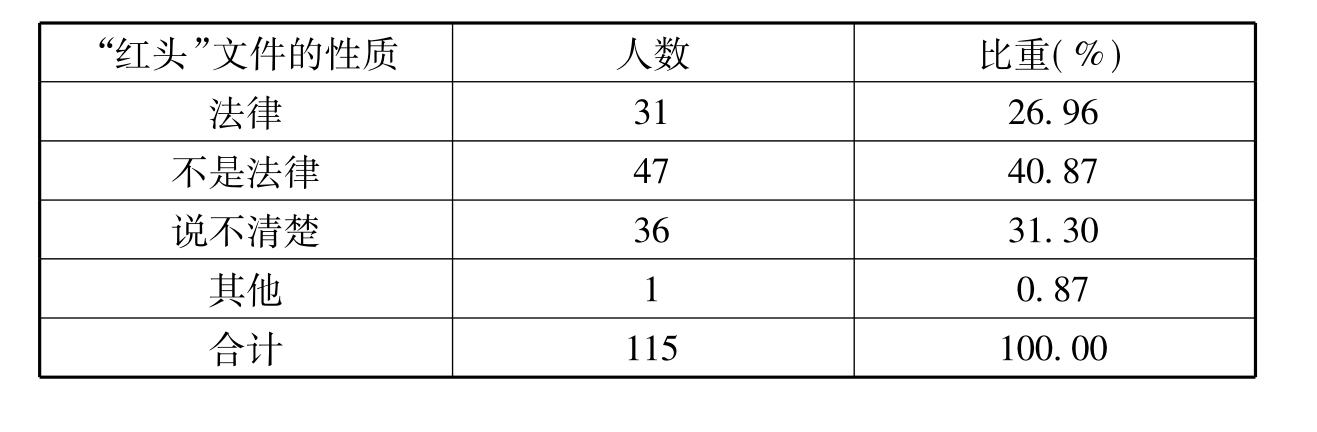

群众对经常影响其权利的行政权力的认识,集中反映了社会的基本法律意识。我们在西部民族地区调研时,就农村现实存在的权力分工结构关系进行了调查,受访对象就“县委书记、县长、公安局长、人大主任何者权力最大”交回有效问卷411份,具体情况如图表36。

图表36 县委书记、县长、公安局长、人大主任的权力排序

就对县委、县政府及县政府干部的权力“大小”的认识看,受访人员绝大多数(301人,占总人数的73.2%)认为县委书记是县里权力最大的,有16.3%的受访人员认为县里权力最大的人是县长,有5.8%的受访人员认为县里权力最大的人是县人大主任。引起受访人员绝大多数认为“县委书记”系权力最大的人的真实原因,尽管尚难以通过本次调查揭示出来。不过,如若就此加以追问的话,各级政府公文、媒体话语中类似“县委县政府……”这样为人们熟悉的格式化表述、党在我国政治生活中的绝对领导地位等等背景因素或许能在民众的明确认知这一因素之外为我们给出有许多有意义的指引。另外,值得注意的现象是,有14位(占总数的3.4%)受访人员认为公安局长是县里权力最大的人。公安机关行使行政治安管理职权和部分刑事案件的侦办权,与人们日常生活关系较紧密。同时这一数字,是否与人们对“公安局”的“刀把子”式的想象、以及现实生活中“公安”的行为——无论是积极的还是某些消极的举动——给民众留下的印象有某种关联呢?同时,这种对于县长、县委书记、公安局长等不同行政职位上就职的人员的“权力”孰大孰小的看法往往与我国长期的主流话语的引导、国家的政治体制框架以及受访人员的社会经历等诸多难以尽数的因素或许有着或明或暗的勾连。

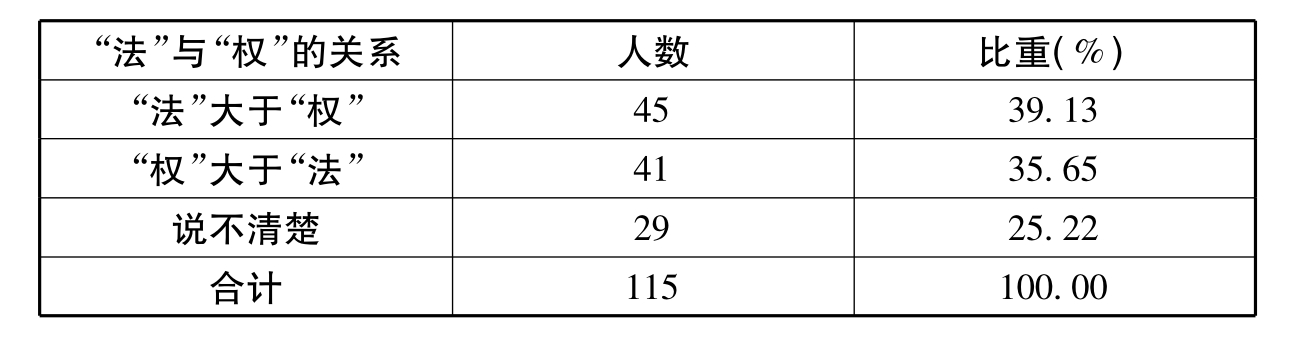

(二)群众对“法”与“权”关系的认知

相比之下,群众对其所在当地“法”与“权”的孰大孰小这一问题的回答,则较为直接的反映了群众对当地“法”与“权”之间相对的“大”、“小”关系的现实体认。调研数据显示,在115名受访群众中,有45人认为其所在当地的状况是“法大于权”,占受访人总数的39.13%;有41人认为其所在当地的状况是“权大于法”,占据受访人总数的35.65%;而剩余的29人则对此表示“说不清楚”,占受访人总数的25.22%。就此看来,尽管认为所在地“法大于权”的人较之于有相反体认的群众在数量和比例上微占优势,但值得忧虑的是对所在当地的状况有明确的正面体认的不足受访群众总数的百分之四十。如果考虑到另有占总数25.22%的群众中有负面体认的人尚不确定这一点,那么或许将更警示我们重视“法”和“权”的实际运作给当地民众留下的印象究竟是以正面形象为主还是负面形象为主这一问题。

表37 西部民族地区农村群众视野里的“法”与“权”的关系

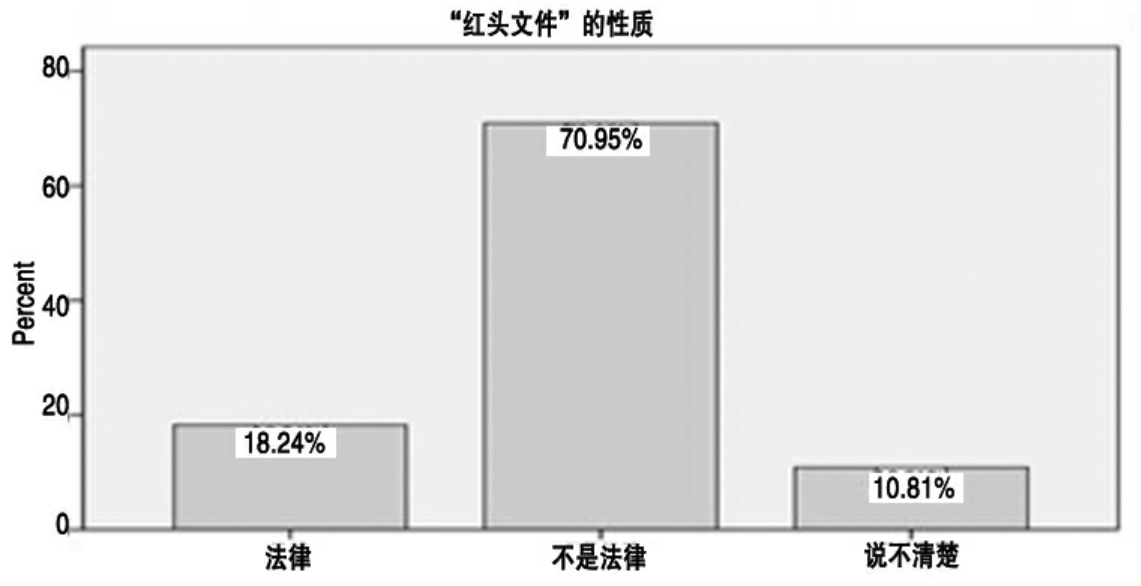

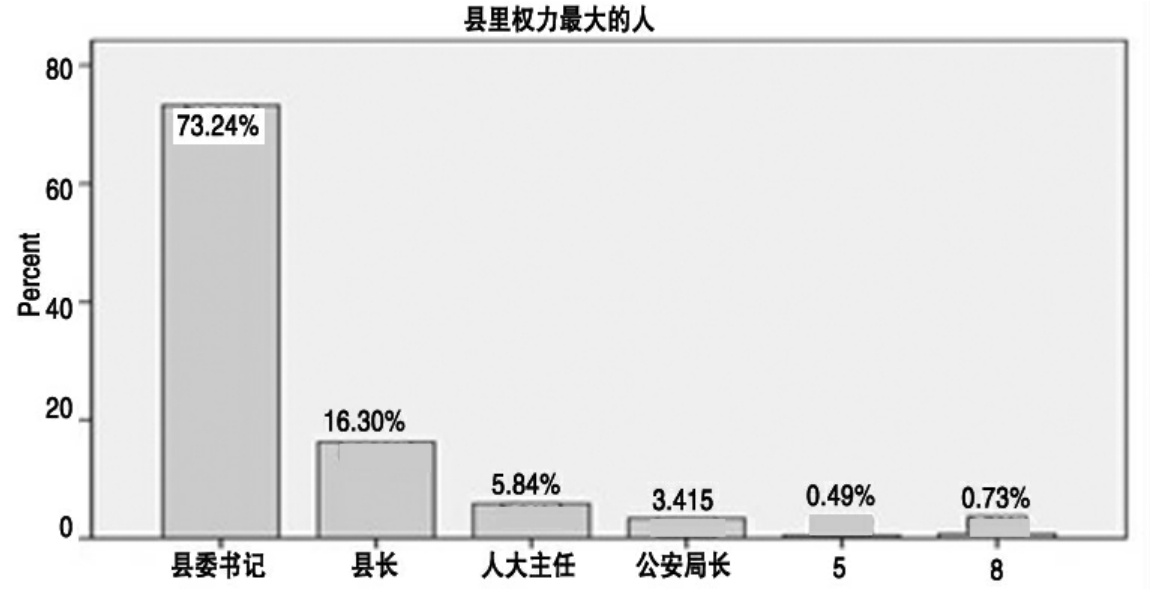

(三)群众对政府“红头文件”性质的认识

调查数据显示,411名受访者中的115名群众对“红头文件”的性质的判定与行政执法人员的判定有很大差别。115人中,有47人明确认为县政府的“红头文件”不是法律,占受访群众总数的40.87%;认为该类型文件“是法律”的受访群众达31人,占受访人员总数的26.96%;作出“说不清楚”回答的受访者为36人,占31.30%。如果,将对政府公文的法律性质的正确判认看作受访人员法律知识层次高低的一种反映并且进而将这种认识准确度看作其法律素质高低的一个表征的话,那么或许可以说上述数字表明了当地民众的法律知识层次仍有待提高。不过,由于法律与政治的密切关联,尤其行政法律领域法律与政策的共生关系,以致县政府某些“红头文件”却常常传达某些行政法律规则,这恐怕也是民众判断失误的原因之一。

表38 群众对政府“红头文件”性质的认定

(www.chuimin.cn)

(www.chuimin.cn)

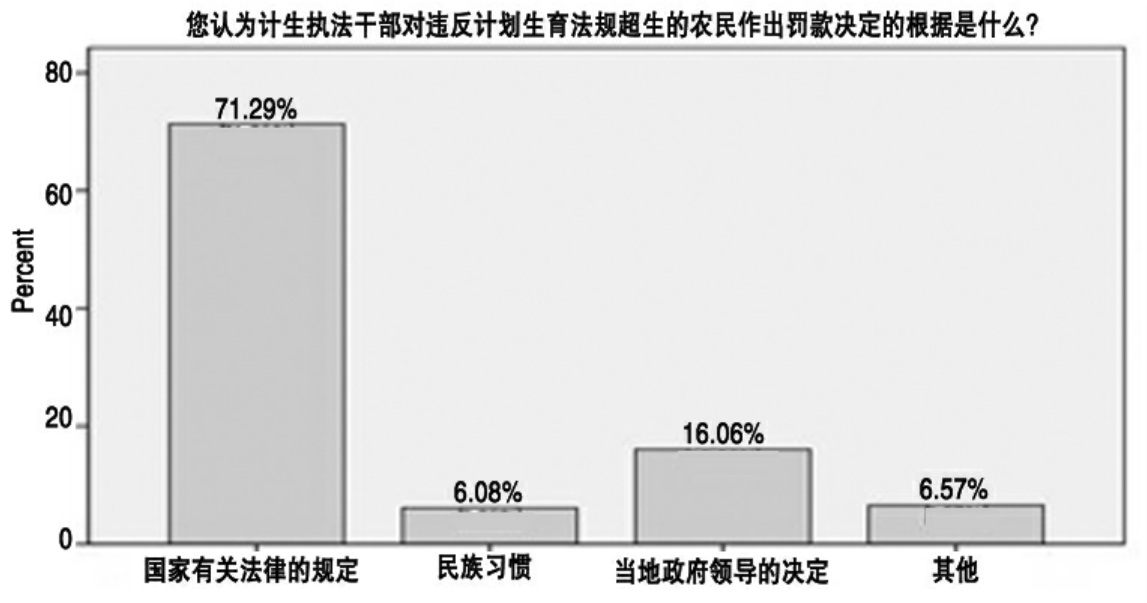

(四)群众对“罚款”决定根据的认识

“罚款”是当今市场经济社会行政执法机关在具体行政执法过程中使用频率最高、运用范围最广的行政处罚措施。我们在西部民族地区农村调研时,就农村比较常见的计划生育行政执法进行了专门调查,此处以计划生育行政执法中使用频度很高的“罚款”为例,探究西部民族地区农牧民对“罚款”的态度及由此反映的法律意识状况。调研组就“计生执法干部对违反计划生育法规超生的农民作出罚款决定的根据是什么”进行了问卷调查。调研数据显示,受访人员对“罚款根据”的认识极大地趋向一致和“正确”:受访群众中,七成以上的受访者(71.3%)认为“计划生育执法干部做出违法超生罚款决定的根据”是“国家有关法律的规定”;不到两成(16.1%)的人认为,认为“计划生育执法干部做出违法超生罚款决定的根据”是“当地政府领导的决定”;极少数人认为“计划生育执法干部做出违法超生罚款决定的根据”是“民族习惯”6.1%)。

计划生育行政执法是当前农村乡镇人民政府行政执法的重点,西部民族地区农村也一样。调查结果表明,“罚款”是近几十年来西部民族地区农村计划生育行政执法中使用频率最高的行政执法措施,基本上所有的违反计划生育法律、法规、规章的行政执法最终都以行政罚款“一罚了之”;农牧民对违反计划生育法尤其是超生而成为具体行政执法相对人,已经习惯了执法者的做法,起码在计划生育行政执法方面,留给群众的基本影响是“罚款政府”的形象,而且这种形象正在向其他行政执法领域延伸。

图表39 群众对“计生执法干部做出违法超生罚款决定根据”的判断

(五)群众眼里“维护农牧民合法权益”的主要途径

农牧民维护其合法权益的主要途径是什么,是我们在西部民族地区农村行政执法状况调查中特别关注的问题。就“维护农牧民合法权益最主要的是什么”,回收的411份有效问卷都做了回答,受访人员绝大多数认为“行政执法人员依法办事”是维护农牧民合法权益最主要的途径。仅115名受访群众对这一问题的看法来看,86人(占74.70%)认为“行政执法人员依法办事”是维护其合法权益的首要途径。对这一数据,或可作不同的解读:如若以是否把权益维护系于依法办事看作法治观念深入程度和法律意识高低的表征,那么这一数据无疑反映出法治观念在调研当地受访人员中已有较大程度的普及和深入,而受访人员的法律意识状况亦呈现出可喜的局面;但是,如若考虑到人们对某种好的事物的看重程度往往与该事物的稀缺程度呈正相关关系,那么绝大多数受访人员都将“行政执法人员依法办事”视为维护农民合法权益之最重要的依赖,是否恰是对“行政执法人员依法办事”之稀缺性的反映呢?如果联系到受访人员对“农村行政执法工作中,农民合法权益受到不公正对待的主要原因”的回答来看,此处的疑问应该说并非空穴来风。不容忽视的是,尚有25.30%的受访群众对此问题做出了另类判断:10.22%的人认为“跟行政执法人员搞好关系”是维护其合法权益的最主要途径;5.35%的人认为只有“本民族人多势众、势力强大”才是维护其合法权益的主要途径;还有8.03%的人相信经济实力才是维护其合法权益的首要途径,认为“农民有了钱什么事都好办”;在一些宗教势力影响比较强的民族地区族群中,人们(占0.49%)相信宗教规范对调节社会关系的作用,认为“宗教势力出面维护”才是维护其合法权益的主要途径;另外有1.22%的群众选择了司法救济、人民调解等。这些数据,从一个侧面反映了西部民族地区农村群众对维护其合法权益的基本路径依赖情况,绝大多数人都相信行政执法是维护其合法权益的基本途径,对政府及行政执法人员行为的“合法性”抱有充分的信赖(可以说信赖满满),不过多考虑司法救济等其他维权途径。由此导致西部民族地区农牧民维权对行政执法的过度依赖,并进而导致行政执法人员因人情、关系使执法走样的现象或因民族因素影响农民权益保障状况的现象或行政执法因行政相对人贫富不同而差别对待的现象大量存在。

(六)群众眼里“农民合法权益受到不公正对待的主要原因”

农民受到不公正对待、其合法权益得不到依法保护,是当前的“三农”问题之一。我们调研组也将这个问题列入了调研计划。调研数据显示,受访人员对“农村行政执法工作中,农民合法权益受到不公正对待的主要原因是什么”(多选)的认识,受访人员的看法总体上显得极为分散,但数据分布仍有如下规律值得重视:将农民合法权益受到不公正对待的主要原因仅仅归因于单一因素的受访人员中,认为“行政执法人员不依法办事”是最重要原因的占33.1%;认为“农民不懂法”是最重要原因的占30.9%;将最主要原因归因于“本民族遇事不够团结”的占6.3%;认为“行政执法人员不按照民族习惯和民族习惯法解决问题”的占2.2%;将主要原因归结为“宗教势力给农民的支持不够”的占2.4%(见图表41)。

图表40 维护农民合法权益的途径

图表41 农民合法权益受到不公正对待的原因

结合上述数据,不难看到:无论受访人员将农民合法权益受到不公正对待这一问题归因于某一单一因素还是归因于多种因素综合下所产生的结果,“行政执法人员不依法办事”和“农民不懂法律”始终都是被认为第一位和第二位的原因。换言之,无论具体原因何其复杂、多样,“行政执法人员不依法办事”和“农民不懂法律”都是导致农民合法权益受到不公正的最重要和次重要的根由。而这一点,与前述“受访人员对‘维护农民合法权益最重要的是什么的认识”中将“行政执法人员依法办事”视为维护农民合法权益之最重要的依赖之间,正好相互给出了较为透彻的诠释;并且,在就“受访人员对其认为行政执法问题最多的领域之所以问题最多之原因的认识”的讨论中,亦可发现更进一步的体现。

(七)群众眼里“对政府行为有意见时”的做法

群众向政府提出批评、建议、意见是《宪法》规定的重要公民权利,也是群众参与国家和社会管理的体现,是现代民主制度的重要内容和标志。调研组在调查过程中,特别关注了西部民族地区农牧民参政、议政和参与社会事务管理的状况。调研数据显示,对政府行为有意见时,西部民族地区农村居民更多地选择向国家机关(包括党委、政府和人大)提出诉求,而较少选择司法救济路径解决。课题组设计了这样的问卷:“您周围的人对政府行为有意见时,一般会采取什么做法”,收回有效问卷411份。在受访人员中,六成以上的受访者(64.23%)选择通过正式的渠道——向各级党委、人大、上级政府等党和国家公权力机关“反映情况”和“去法院打官司”——寻求解决问题。但是,绝大多数人(占建议通过正式渠道解决问题的人总数的93.94%)会通过向党委、人大、上级政府等党和国家公权力机关“反映情况”来解决问题,只有极少数人(3.89%)选择“去法院打官司”解决问题(是通过正式渠道解决问题的受访者总数的6.0%)。不容忽视的另一个问题是,超过三分之一(35.76%)的人不选择通过正式渠道寻求解决问题;其中,占受访人员总数17.89%的人选择“去政府找熟人”,而有17.87%的人则索性“认命”(见图表42)。

图表42 对政府行为不满意时的解决对策

综上所述,我们可以发现,当对政府行为有意见时,西部民族地区当地农村居民绝大多数会通过“正式渠道”解决问题,但他们所选取的“正式渠道”最主要的仍是通过向政府的上级政府或者党委、人大等党和国家机关“反映情况”;而“去法院打官司”、“告政府”的行政诉讼渠道则很少被采用,甚至在“认命,谁也不找”这一最消极的做法之后。可见农民在发生纠纷时首先想到的并不是法律。他们遇到应该诉讼的事情,大部分选择“非诉”手段,对法律表现得很淡薄。人治在悠久的历史过程中直接影响着当地农民的思想意识,经长期积淀而形成了相信人治,在参与和处理农村具体社会关系涉及到行为调整方式的选择时往往倾向于人治而否定或拒绝法治。这点不得不引起我们的警惕。

有关我国西部民族地区农村行政执法问题研究的文章

目前,全国尚未解决温饱的4200万人口中,绝大多数在西部少数民族地区。可见,当地绝大多数群众对发展当地经济,带动当地行政执法水平寄予厚望。......

2023-11-27

附录:《我国西部民族地区农村行政执法问题研究》调查问卷您的个人情况1.民族:A.汉族B.回族C.藏族D.蒙古族E.维吾尔族F.壮族G.其他(请注明)____________2.文化程度:A.小学B.初中C.高中D.大专E.大学F.研究生及以上________3.职业:A.公务员B.村干部C.农民D.牧民E.学生F.工人G.个体户H.其他(请注明)__________4.您的年龄:_________。......

2023-11-27

毫无疑问,行政执法体制是与国家行政体制紧密相关概念范畴,就此来看,与行政执法体制相关的“体”应当是指“格式或形式”,“制”应当是指“法度、制度”。尽管如此,“体制”的基本含义是确定的,是指形成客观事物结构、形式的基本规则或法度。......

2023-11-27

在环境保护的法治建设方面,自治州政府成立了甘南州环境保护局,建立了环境行政执法体系,依照国家的相关环保法律进行环境行政执法,几十年来已经取得了不俗的成绩。......

2023-11-27

前两种情形存在的必然结果是,授权组织和委托组织、常设组织和临时组织在涉及“经济效益”的具体执法中,争夺行政执法权,在不带来或带来很小“经济效益”的具体执法中,相互推诿、消极怠惰。根据我们在西部民族地区的调查,参与行政执法权“争夺”的行政执法主体,既有行政机关,又有事业单位、企业或政企合一的单位。......

2023-11-27

行政执法人员和行政执法监督人员的素质如何,对依法行政的影响极大。对西部民族地区民众应进一步强化其权利意识,使之敢于和善于运用法律武器保护自己的合法权益;对于执法监督人员要强化其依法办事的观念,尤其是要使其端正主仆关系观念,树立为公众服务的意识,切实保护公民的合法权益和监督行政机关依法行政。......

2023-11-27

广大公众缺乏对环境法律法规最基本的了解和认识,现实中有法不依、执法不严、违法不究、徇私枉法、司法腐败等现象愈演愈烈,极大地刺激着公众对法律复杂的心理,大多数公众表现出对行政执法和司法状况的不满与失望。......

2023-11-27

相关推荐