因此,笔者不敢苟同非流动派将姻亲和母系等家族力量加以泛化的解释,并认为海姆斯和哈韦尔等人所持“财政官僚机构乃至整个政府都被一小群贵胄世族所统治,没有一个例子可以说明向上流动完全是由于在文官考试中取得了成功,相反,登科都是发生在跟一个已经形成的权贵缙绅世族通婚之后”[25]的观点过于片面和偏激。......

2023-11-26

非流动派针对流动派的主要攻击之一,便是认为后者没有考虑婚姻关系和母系家族对举子升迁的作用。为探究姻亲和母系因素对阶层变动的影响,笔者按潘、费的口径,统计了所有举子岳父和外祖父的功名情况,得出岳父为布衣的进士、举人和贡生比例分别为43.88%、45.27%和39.00%,平均为四成左右;外祖父为布衣之进士和举人比例则都超过了一半,分别为53.13%和51.80%,贡生依然最少,但也几近一半,为45.72%。

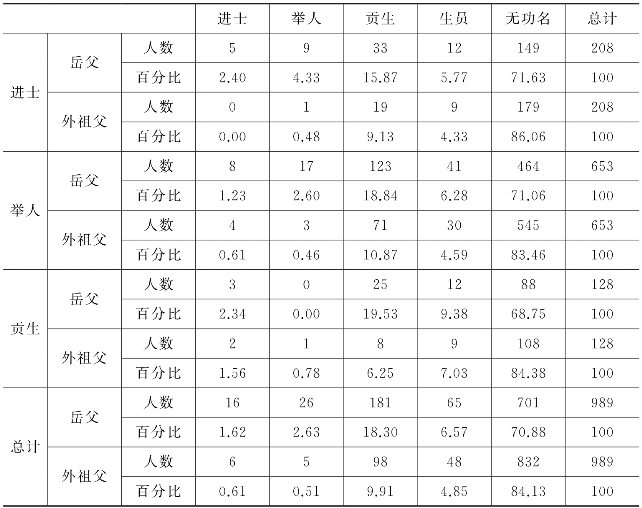

为进一步探究姻亲和母系对布衣家庭出身举子功名之影响,笔者还专门统计了上三代均无功名举子之岳父和外祖父功名情况(表2)。

表2 上三代均无功名举子岳父和外祖父功名情况

表2显示,出身上三代均无功名之布衣家庭的各层举子中,岳父亦为白丁的比例相当高,其中进士和举人的都在70%以上,贡生的也几近这一比例;从母系家世看,各层举子外祖父亦无功名者的比例均超过八成。以上各项若将生员视为平民而计入,则岳父和外祖父之平民比例会更高。

(三)城乡分布(www.chuimin.cn)

通过举子的城乡分布,可大致了解士子中举几率的城乡差异,科举所造成的地域流动规模,以及影响社会流动的因素等。

举子履历中所标明的世居地,分为城、镇、乡三类。[12]在7791份朱卷中,记载了世居地的有6516份,将世居地“不详”者剔除后,城、镇、乡举子比例分别为53.96%、22.70%、23.34%。这一结果和潘、费得出的52.50%、6.34%和41.16%的比例分布有所不同(盖因笔者的划归标准与其略有不同),但在“城”项上的比例还是基本接近的。考虑到笔者所划归的“镇”与“乡”之间的模糊性,若将“镇”项划出二分之一并入“乡”项[13],则“乡”项的比例至少在35%以上。单从数据上看,举子的城乡分布比例相差不到20%。但若将城乡人口基数考虑进去,举子获取功名概率之城乡差距就大了许多。以其时城乡人口比为9∶1算,占总人口仅10%的城市人口,享有53.96%的中举几率,而占总人口90%的乡镇居民,却只享有46.04%的中举几率,城乡差异之大不难想见。

再具体来看若干省份的城乡分布。我们仅取举子来源最多的前八省即浙江、江苏、安徽、江西、山东、湖南、八旗、河南作分析。笔者统计了这八省剔除世居地不详的举子之城乡分布。从“城”“乡”两项的比较看,“城”项以八旗、江苏和浙江为最高,尤其是八旗,来自“城”的举子比例高达88.06%,江苏和浙江分别为62.73%和58.82%,位列最后的三省分别是湖南、安徽、江西,比例各为14.69%、39.45%、45.42%。“乡”项则以安徽、湖南、山东为最高,比例分别为47.07%、43.13%、41.55%,位列最后的三省则恰好是“城”项的前三省,比例分别为4.48%、5.83%、20.48%。这八省中,八旗和江苏两省的城乡差异尤其大。这一统计结果与潘、费的结果非常一致。潘、费得出的“城”项比例也以江苏、直隶[14]和浙江等为大,以山西、安徽、山东、河南为小,而“乡”项的比例分布则正好相反。

那些家世不同的举子,有无城乡分布的明显差异?我们可从上三代和上五代均无功名[15]且剔除了世居地不详的举子之城乡分布中寻找答案。总体来看,在城乡分布上,笔者得出了与潘、费大致相同的结果,即:上三代和上五代均无功名者之城、镇、乡比例分布相当接近,上三代者分别为52.25%、19.05%、28.70%,上五代者分别为52.27%、18.67%、29.06%。而无论是上三代还是上五代均无功名者,其“城”“镇”“乡”的分布比例与所有举子的城乡分布比例也大致相同,说明举子的城乡分布并未因家世的不同而改变。

有关高考 在教育与社会之间的文章

因此,笔者不敢苟同非流动派将姻亲和母系等家族力量加以泛化的解释,并认为海姆斯和哈韦尔等人所持“财政官僚机构乃至整个政府都被一小群贵胄世族所统治,没有一个例子可以说明向上流动完全是由于在文官考试中取得了成功,相反,登科都是发生在跟一个已经形成的权贵缙绅世族通婚之后”[25]的观点过于片面和偏激。......

2023-11-26

在泸沽湖环湖一线生息的摩梭人群体,今天仍然流行着走婚,即“男不婚、女不嫁”由男方到女方家“过夜”的婚配形式,和母系家庭——家庭内部由老母亲率领儿女子孙共产共食的生产生活方式,未能与其他民族一样形成较为明显的父系家庭及男权社会。......

2024-07-27

例如古希腊艺术就是希腊人想象神和认识真理的最高形式。所以诗人和艺术家们对于希腊人来说,就是他们的神的创造者,这就是说,艺术家们替希腊民族建立了关于神的事迹、生活和影响的明确观念,因此也就是替他们建立了明确的宗教内容。这种从艺术转到宗教的进展可以说成这样:艺术只是宗教意识的一个方面。......

2023-12-06

研究五团队信任、团队心理授权与组织公民行为的关系基于团队心理授权理论、以往研究对团队信任、团队心理授权、组织公民行为之间的关系进行了探讨。分析方法主要采用因素分析、方差分析、回归分析和结构方程建模。......

2023-12-07

养护环境的化学成分、浓度及p H值会对水泥土的无侧限抗压强度产生显著和不同的影响,如图2.18所示。图2.18化学溶液与pH值对水泥土无侧限抗压强度的影响 图2.19各种腐蚀环境下水泥土抗压强度修正系数α 韩鹏举将5种典型污染环境中养护的水泥土强度与纯水中养护的强度进行了比较,提出了抗压强度修正系数α,见表2.8。......

2023-06-26

2004年9月,学校大胆地开创了“小班化教育”实验。去年,我们三年级也实施了“小班化”教学,一学期下来,“小班化”教学在我心中有了初步的定位。我想孩子们的这种改变应该归功于“小班化”吧。2.小组合作说到“小班化”,提的最多的要是小组合作了。个体创造加集体创造才是完整、完美的创造,尽管只是通过半年“小班化实验”教学,但明显感到孩子们变得会说了,课堂上更活跃了。......

2024-04-24

新闻媒介的影响要通过受者的接受而产生,而人们的接受又受到身份、修养、处境、心理等诸多因素左右。新闻媒介的影响既对传播对象直接产生,也可通过其他个人、群体、组织和媒介由二级、多级传播间接产生。影响了有较大话语权、决策权的人,或者在信息和观点方面较有影响力的“意见领袖”,就会产生较大的影响。与此同时,各种媒介从不同的方向产生影响,也会削弱特定媒介的影响。......

2023-11-18

[1]元朝统一中国后,又对南方民众实行严酷的民族歧视和压迫政策。而汉人、南人是被奴役的民族,是下等人,地位低下,在政治上、法律上受到种种歧视和限制。元朝统治者对于汉人、南人的猜疑和歧视,走到了很极端的地步。在科举制度方面,对于汉人、南人的歧视也很明显。元朝统治者对于蛮子一类南人的鄙视之心定然更深。在任官方面,元朝对于南人的排斥也更彻底。......

2023-08-23

相关推荐