仔细研读秋塞牧犊的《乱翻书,与“渔夫”谈神奇谱潇湘题解》与处士横议先生《赞同秋塞观点谈是曲》后,我发现,拙文与《〈潇湘水云〉题解辨析》相比,有分歧,但也不乏共同之处。先谈秋塞先生的文章。不过,使我欣慰的是,似乎秋塞先生也在怀疑“九嶷”之说了,这正是我要说的。似乎秋塞先生也同意题解的文字不会是郭沔写的,这点我们又一致了。......

2023-11-25

联想与分析不一样,联想的约束较少,只要有一丝关联,就可凭想象,驰骋在天地宇宙之间,看到萤火虫可以联想到星星月亮,也可能会联想到家乡的夏夜,似乎还听到妈妈的亲切呼唤。分析则不同,分析也可以想象,但要有所依据。另外,联想范围可广可窄,而分析的内容就相对比较固定,为此,在《潇湘水云联想》之外又写一篇《试析》。另,由于本文写于《传统古琴音乐的分析》之前,有些提法与思路与之有些微差别,但大体还是相符,可以相互参照。

《潇湘》一曲是古琴音乐中最受欢迎的琴曲之一,近来我一直试图用一个弹琴者的感受来对其进行尝试性分析。我之所以不用西洋的音乐分析理论,因为一来我的西洋音乐知识有限,二来我想古时古琴作曲家的作曲思路与西洋是不完全一样的。我虽没有系统研究过古代古琴作曲家的作曲思路,但从我所接触到的古琴音乐及古琴是文人音乐这一特点上来看,我总感到古代作曲家在作曲时其思路与中国文人在创作歌赋文章的思路是一致的。它没有非常固定的程式,而是依据作者作文时情感的发展而发展,但结构谨严,处处隐含着起承转合、上下呼应、虚实相生、韵律变化等通则,听《潇湘》就好像在读苏东坡的《赤壁赋》,两者的结构方式是一脉相承的。要分析它必须要有一确定的谱本,《潇湘》的传谱有几十种,我现在采用的谱本是吴浸阳、吴兆基先生的传谱,加上本人的演绎,并作少许修改。

《潇湘》的第一段用泛音演奏,不过不像其他古琴曲那样将泛音段主要用作引子。《潇湘》的泛音段可以看作是整个乐曲的序奏,也可以说是一段序曲,概括并预示了全曲的主题与发展。首句首先给出了曲子的主导音调,将人们从空冥中带进了一个寂静的世界,好像一阵清风飘然而过,来无踪,去无影。次句重复,稍慢,较前清晰而坚定,预示着天地逐渐清朗,但仍静谧得像混沌一样。接着 好像诗人在吟哦,吟唱这大地的苏醒,吟唱万物生长。嗣后乐曲略一回顾,旋即回首并在这一台阶上徘徊回旋,终于直冲本段的最高高音mi (d2 ),并在高音mi上进行了一番激烈盘旋。然后突然通过两个全音的过渡直跌了近两个八度,至低音re(c),随即又上跳八度。鉴于古琴的特有音色,加上在处理上低音re(c)强而中音re(c1 )弱,之后又是一大停顿,速度也明显放慢,感觉上反而好像又跌落了八度,在人们心理上产生了强烈的反差,感到了某种淡淡的忧郁,给全曲蒙上了一丝丝的阴影。弱泛音之后是一较长时间的停顿,似乎将人们又带回到了开首的空冥之中。整个序奏部分对全曲起着提纲挈领的作用。

好像诗人在吟哦,吟唱这大地的苏醒,吟唱万物生长。嗣后乐曲略一回顾,旋即回首并在这一台阶上徘徊回旋,终于直冲本段的最高高音mi (d2 ),并在高音mi上进行了一番激烈盘旋。然后突然通过两个全音的过渡直跌了近两个八度,至低音re(c),随即又上跳八度。鉴于古琴的特有音色,加上在处理上低音re(c)强而中音re(c1 )弱,之后又是一大停顿,速度也明显放慢,感觉上反而好像又跌落了八度,在人们心理上产生了强烈的反差,感到了某种淡淡的忧郁,给全曲蒙上了一丝丝的阴影。弱泛音之后是一较长时间的停顿,似乎将人们又带回到了开首的空冥之中。整个序奏部分对全曲起着提纲挈领的作用。

第二段一开始的连音拂,是主导音调的第三次重复,这三次重复,一次比一次明朗、有力。特别是第三次,是在一段停顿之后,突然出现的一串散音,给人以豁然开朗的感觉,好像电影的蒙太奇镜头,突然将浩瀚的湖面置于人们眼前,湖波浩渺,上下空明,诗人心中充满着激情。接着的虚音带有歌唱性,以平和的掐起及勾散同声结束,甜蜜而优美。其后是激情在心中的迂回,并为接着的模拟性重复进行铺垫,既得到了缓冲,又保持了前进的势头。接续的主导音调重复将上句的某些音节变化延伸,并将高音推进到高音do(bb1 ),达到了一个新的高峰,加强了首句的蒙太奇效果。其后的音乐虽有起伏,基本上是以以上音素为核心的自然发展,但已减少了激情,整个音乐渐趋平缓,在上作简单过渡并对上一乐句稍作回顾后,逐步平稳下行,整个情绪得到了舒解,好像诗人已从方才的激情中回复过来,逐步以平静的心情来欣赏这美丽的湖景,显示了诗人对这恬静清新的大自然美景的向往。最后音乐在低音区来回盘旋后,推入虚空结束。

第三段的开头别开生面,采用了与前不同的音乐素材,使人们进入另一个境界:寂寥的沙滩,宁静而开阔,芦苇丛中,白露未晞,宿雁犹眠。突然,音乐出现了跳跃,加上和声双弹,产生了强力对比,犹如群雁惊起,白鹭冲天。接着的,完全是一派闲云野鹤、安宁自适的景象。另起一句,系上变体,此时,江波浩浩,风帆点点,翠螺灵峰,浮沉水面,山是那样的青,水是那样的绿,天地间一片祥和。

第四段起于微风之末,以相似的音型连续大幅度地来回往复吟咏,展示了一片云水相映、水天一色的空濛景象。因用音轻微净澈,犹如用大羊毫蘸极淡极淡的墨在生宣纸上大幅往来挥洒,水墨渲染,微波烟云,着色于有无之间,充满了虚灵的情趣,其音也清,其韵也微,其味也淡,其意也远。此时云水交融,水天一色,云随水转,水随云生,水中有云,云中有水,是水是云,已难分辨。本段水云声是《潇湘》创作上的一个特色,也只有古琴才能充分予以表现[1]。

第五段拂滚使人回忆起第二段主导音调,但变得简练凝聚,急促而不稳定。且在重复部分之间插入滑音,加上接着的双弹与后面的滚拂,犹如初潮相涌,急起急落,砰砰作声。

第六段又重起风云,转换频繁,令人目不暇接,联想翩翩。

第七段将第四段的一些音素加以发展并强化,并为第八段作铺垫。随着一连申短促的酝酿,曲调重新变得十分明朗,又使人联想起一望无际的湖面。直到最后,音乐的变幻暂趋稳定。

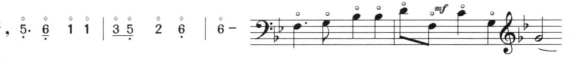

第五段至第七段音乐极其富有想象力,它将前面的许多音乐元素组合在一起并加以发挥,使人感到时而如日出东方,黛螺碧波;时而又风云变幻,波浪滚滚;时而云雾迷漫,风声习习……面对着如此壮丽的山河,诗人心中感到十分愉悦,好像已把自己想象为一条大鱼,嬉戏于清风白浪之上,在音乐到![]() 之后,特别是本段结束时的两个推出句,则感到非常舒畅。

之后,特别是本段结束时的两个推出句,则感到非常舒畅。

第八段音乐基本上是第四段音乐的重复,但并不是简单的重复,不仅曲调更为丰满,更由于用的是强音,大幅度的荡吟与荡猱,手法激烈,节奏快速。此时,已不再是轻云淡雾,而是乌云满天奔驰,急来急去,狂潮铺天盖地,奔腾相涌。结束时的推出犹如一阵浪花飞沫,射入云中。

第九至第十一段的音乐是乐曲的第二阶段,且一气呵成。

第九段一开始是第二段主导音乐的发展,又是第五段首句的扩充,显得气势更加雄伟,更加壮丽。接着由以6(la)3(mi)(羽角)为中心的音乐自然转入以2(商)为中心的音乐,使音乐变得多样化,以避免单调,整段音乐具有跳跃性,给人以轻松愉快的感觉。

第十段的音乐又回到了以63(羽角)为中心,并向高音区急剧冲刺。在该段及随后的第十一段中,作者将古琴的特有技巧发挥得淋漓尽致,按泛散的穿插结合,大音程的快速跳跃,使得音色变得绚丽多彩,高低音对比鲜明,加上大量撮的使用,增加了音乐的力度,也使强弱反差更加突出,产生了强烈的动感,把音乐逐步推向高潮。

第十一段是全曲的高潮,诗人的情绪也达到了高峰,内心充满了激情:浪花飞舞,狂雪山崩,颇有云水相搏、惊涛拍岸、卷起千堆雪之意境。在几个撮时相对稍慢一些,喘口气,又喘口气,然后转快,一口气弹完全句,其间夹杂着高潮之后的兴奋。至拨,又是一转,直到段末掐[2]撮三声,紧张的情绪才趋于平缓,相对到了稳定。

第五段至第十一段,高潮迭起,一步高过一步,其壮丽犹如钱塘之潮水。第五段为初潮,尚存犹豫,第八段中潮到第十一段高潮,虽时有张弛,然步步紧逼,第十一段更是急冲而来,急退而去,直至落潮。

从第十二段开始至第十六段是音乐发展的又一阶段,激动的情绪已逐步得到缓解,转换为一定程度上的欢乐和喜悦。

第十二段一开始音乐比较舒展,间隔着一些带有颂歌性质的抒情乐句,然而作为承上启下的段落,激动的情绪犹未尽消。段末再起波澜,最后以稳定音节结束。

第十三段一开始以![]() 的变体承接上段末尾,以相呼应。接着又响起了第三段中怡然自得的音乐

的变体承接上段末尾,以相呼应。接着又响起了第三段中怡然自得的音乐![]() 在随后的

在随后的![]() ……的音乐中,我们可以想象诗人轻轻踏着碎步,自我陶醉的情景。

……的音乐中,我们可以想象诗人轻轻踏着碎步,自我陶醉的情景。 千顷湖面,一碧万里,落日余晖,金波粼粼,清风送爽,心旷神怡。

千顷湖面,一碧万里,落日余晖,金波粼粼,清风送爽,心旷神怡。

第十四段音乐是十三段音乐的延续,有着相似的构筑,阳乌西坠,月兔东升,归舟欸乃,渔歌隐约,诗人清歌漫步,行进在君山下、柳荫中,似乎有点浩浩乎如凭虚御风而不知其所止、飘飘乎如遗世独立羽化而登仙的况味,最后一声滚拂,轻松酣畅。

然而,人世间能这样永远充满着欢乐,永远这样逍遥、这样闲适吗?第十五段的问句就像在平静的湖面泛起一两朵不谐和的浪花,在诗人的心中瞬间掀起了一阵波澜。随即音乐转为平静,这一不谐和的浪花也瞬息即逝,仅为以后的发展埋下了伏笔。外面依旧山明水秀,云白天青,微风轻浪,歌声相和。

第十六段的泛音接续着诗人跳动的心,这段音乐轻快跳跃,充满着对自然界的向往与热爱。泛音,在音色上与前面产生强烈的对比感,因此就显得格外激情。但在经过疑问之后,诗人心里已不像前面那样踏实,有时会感到虚虚的,并间或冒出一点疑虑。尽管音乐仍以相对肯定的音调结束,但由于与首段有着相似的结尾,虽然连接与处理不尽相同,仍能使人隐隐预感到某种程度的不安。

果然,第十七段由主导音调变型而成的雷声把眼前的一切一扫而空,犹如晴天霹雳,给诗人一阵棒喝。![]() 哦!震惊之余,诗人的心灵受到了极大震撼,似乎省悟到了什么,但仍犹存希冀。接下的一句仍然是一种感叹句式,但好像雷声所造成的震动已平和了许多。

哦!震惊之余,诗人的心灵受到了极大震撼,似乎省悟到了什么,但仍犹存希冀。接下的一句仍然是一种感叹句式,但好像雷声所造成的震动已平和了许多。![]() 是上句尾部的变化,但结于低一度半的两个羽。至此,一切希望都成渺茫,以前的欢乐已消失得无影无踪,只剩下水天混茫,无边无涯。

是上句尾部的变化,但结于低一度半的两个羽。至此,一切希望都成渺茫,以前的欢乐已消失得无影无踪,只剩下水天混茫,无边无涯。![]() “为什么?”诗人问道:刚才的一切都到哪里去了?难道永远不再回来了吗?音乐以肯定作了回答:过去的全都过去了,一切都改变了,永远不再回来了,

“为什么?”诗人问道:刚才的一切都到哪里去了?难道永远不再回来了吗?音乐以肯定作了回答:过去的全都过去了,一切都改变了,永远不再回来了,![]() 时要重急吟,似呼喊,似痛哭,诗人感到无比的悲伤。接着又是一声叹息

时要重急吟,似呼喊,似痛哭,诗人感到无比的悲伤。接着又是一声叹息![]() 但已是无可奈何了。四周一片沉寂,面对着苍茫天地、杳冥宇宙,诗人感到无比落寞、无比惆怅。啊!诗人好像在自我问道:从前的一切都是真的,还仅仅是虚幻?如是真的怎么转瞬间就了无迹寻?如是虚幻,好像总感到我曾经拥有过什么。诗人无以回答。接下来只是暴风雨之后诗人理性的回归,及一连串哲理性的思考。

但已是无可奈何了。四周一片沉寂,面对着苍茫天地、杳冥宇宙,诗人感到无比落寞、无比惆怅。啊!诗人好像在自我问道:从前的一切都是真的,还仅仅是虚幻?如是真的怎么转瞬间就了无迹寻?如是虚幻,好像总感到我曾经拥有过什么。诗人无以回答。接下来只是暴风雨之后诗人理性的回归,及一连串哲理性的思考。

一阵静穆之后,突然,第十八段![]() 几声疏钟,来自天外,飘出云际,使人闻之,如甘露沃顶,万虑俱清。最后一声清磬,伴以阵阵禅唱[3]。这一段角变打圆,出自五声之外,使人耳目一新,联想翩翩。撮的相间使用,听起来犹如梵唱相和,若远若近,时隐时现,意味深长。音乐的变化,暗示着诗人内心世界的飞跃与净化。本段的最后一句模拟第四及第八段水云声句,有回顾呼应之意,只是此时以虚音为主,若有似无。偶然几声实音,慢而清,若断若连,更衬出四周的空寂。音乐至此,真是“此时无声胜有声”。

几声疏钟,来自天外,飘出云际,使人闻之,如甘露沃顶,万虑俱清。最后一声清磬,伴以阵阵禅唱[3]。这一段角变打圆,出自五声之外,使人耳目一新,联想翩翩。撮的相间使用,听起来犹如梵唱相和,若远若近,时隐时现,意味深长。音乐的变化,暗示着诗人内心世界的飞跃与净化。本段的最后一句模拟第四及第八段水云声句,有回顾呼应之意,只是此时以虚音为主,若有似无。偶然几声实音,慢而清,若断若连,更衬出四周的空寂。音乐至此,真是“此时无声胜有声”。

尾声泛音,曲调逐级缓慢下行,渐轻渐远,那泛音就像逐渐逝去的古刹钟声,随着最后一阵轻风,慢慢消失得无影无踪,又将人们带回到开始空无寂静的世界……

综上所述,《潇湘》全曲的结构似可分为序奏、三大段及结尾。

序奏:第一段,首句构成全曲的主导音调,起提纲挈领的作用。

第一大段:由第二至第八段组成,是一段慢板。起着承转作用,然仍处处留驻,句句着力,一步一步地发展,逐渐推进。本乐章又分成两个大段,分别为第二至第四、第五至第八段,这两大段均以主导音调的变型作引,以水云声作结,后一大段又可以看作是前一大段的发展。

第二大段:由第九至第十一段组成,是一段快板。亦以主导音调的变体开始,节奏明快,其中各乐句组以同一个音调![]() 结尾,起着合尾的作用,使不同的音型有相同的归属,最后以掐撮三声作结。(www.chuimin.cn)

结尾,起着合尾的作用,使不同的音型有相同的归属,最后以掐撮三声作结。(www.chuimin.cn)

第三大段:由第十二至第十六段组成,又是一段慢板。本章音乐似乎是以上音乐中许多音素进一步交织组合发展而成,给人以似曾相识的感觉,但又似是而非。有第一乐章的安详,有第二乐章的明快,但又都不是。这是介于二者之间怡然自得心情的写照。结尾的八度上跳泛音又使人联想起了序奏。

结尾:由第十七段至尾声组成。本部开头又回到了主导音调,只是变得更强而有力。这部分音乐感情细腻,起落较大,音素较多,有主导音调,有水云声,有序奏音乐,并运用角变之声以示诗人的心理变化。最后与序奏遥相呼应作结。

关于《潇湘》的结构的几点认识。

一、《潇湘》音乐的丰富性。

《潇湘》景物音乐瞬息万变,感情描写细腻复杂,且情景交融,以景寄情,以情写景,没有丰富的音乐语汇是无法尽心描述的。《潇湘》的音乐语汇有如下特点:

1.同一乐句中音色的多变性。《潇湘》利用按泛散、滚、拂、撮、如一、拨刺、掐起等传统手法,在同一乐句中连续交替使用,形成音色上的强烈对比,在描写风云激荡时产生强烈的起伏感,如在第十、十一段中那样。

2.将不同八度内的某些音组合在同一乐句内以取得某种特殊的音效。如第十与第十一段中的一些音乐。由于古琴的特殊音色,使我们听起来好像在同一八度内,但效果是截然不同的。

3.《潇湘》利用古琴的特有手法与技巧,产生了著名的水云声,水有声而云无声。然而在《潇湘》第四及第八段中,我们却充分感受到水云相搏、风云变幻的摩擦声。《潇湘》利用角变以反映作者心灵上的感悟、突变也是其特色之一。

4.在《潇湘》中第一、二、五、九、十七段均以主导音调及其变型开始,而又各各不同。第一段起始泛音朦胧,重复泛音清晰,第二段开阔壮丽,第五段短而变幻,第九段起伏奔腾,第十七段雷声隆隆,以对应不同段落的内容。

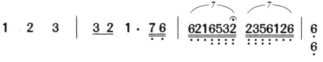

5.《潇湘》是一首描写宏大风景场面及复杂情感变化的乐曲,在一刻钟左右的时间内要将这一切完整地表达出来,没有紧凑的结构、清晰的条理,及简练而丰富的音乐语汇是不行的。结构与条理我们已从前面有所了解。简练而丰富的音乐语汇只能从音乐的本身来体会。比如,在第十五及第十七段的音乐中,一些乐句可以说是一句一个转折,一句一种感情,甚至在同一乐句中,感情的变化十分明显,从![]() 我们可以感到从疑问到肯定的感情变化,从

我们可以感到从疑问到肯定的感情变化,从![]() 我们可以感到从肯定到悲伤的转变。这些都令人感叹不已。

我们可以感到从肯定到悲伤的转变。这些都令人感叹不已。

二、《潇湘》音乐的统一性。

1.调性的变化与回归。调性是音乐得以统一的重要因素。《潇湘》的第一、二、十四、十六、十七、十八段及尾声共七段终于商,第三到第十段,及第十二、十三段转入隔八相生的羽,第十一段为角,第十五段为宫。其始于商,中转入羽后又复转为商而终于商,商调是本曲的主调。调在中国文人中间好像是诗词的韵,也可以这样说,《潇湘》是“商韵”,后转入邻韵“羽韵”,又复转归本“韵”结束,使全曲得以统一。第十一段虽为角,然其结束过渡尾音亦为商,第十五段的连续三个宫音,黄耀良先生认为是起稳定作用[4]。

2.“衬词”的应用。我们知道在中国民间歌曲中大量运用“衬词”,用来使多变的音乐得以统一和谐,并承上启下,对曲情起着“合头”、“合尾”及烘托陪衬的作用。《潇湘》也大量运用类似的手法,以求得全曲的统一。如![]() 共用了三次,用作“合尾”。第十段至第十二段中的“6653”(含“665366”)反复了五次(我反复了四次)。附带说一句,在第十段中,“6653”的重复使用,使人在动荡中产生某种稳定的感觉,这好像是在说,即便外界风吹浪激,诗人的心还是相对平静的。此外,《潇湘》中经常用到的滚加掐撮三声的结尾也可以看作是“衬词”的一种——“合尾”。

共用了三次,用作“合尾”。第十段至第十二段中的“6653”(含“665366”)反复了五次(我反复了四次)。附带说一句,在第十段中,“6653”的重复使用,使人在动荡中产生某种稳定的感觉,这好像是在说,即便外界风吹浪激,诗人的心还是相对平静的。此外,《潇湘》中经常用到的滚加掐撮三声的结尾也可以看作是“衬词”的一种——“合尾”。

3.前后呼应。《潇湘》主导音调及其他一些音乐语句及其变体的前后多次呼应,除了适合感情发展的需要外,也对全曲的统一起很大的作用。

4.《潇湘》全曲的感情发展思路清晰,主题明确,序奏与结尾是全曲思想感情的重点所在,相互呼应。《潇湘》各部分不仅作为音乐丝丝入扣,不可或缺,从思想感情的发展的角度来讲,也是一个完整的自然发展的整体。

5.从上结构分析中可以看出,《潇湘》的主体结构十分平衡,相当于“慢一快一慢”的结构,这种结构给人以稳定完整的感觉。

三、潇湘的节律。

节律是乐曲的基本要素,任何乐曲都离不开它,古琴音乐亦是如此。对于一般乐曲来说,也许用一些单拍子和/或复拍子的组合就可以顺利地将其表现出来,但对于像《潇湘》这样复杂且具有浓厚的中国传统歌赋色彩及哲学意境的乐曲,寻常的节拍表现方式已难以胜任。听完一曲《潇湘》,你会充分领略到乐曲的优美与脉动,你会感到尽管这一脉动是那样的捉摸不定,但却又是那样的自然、顺理成章。你会觉得它是在与你的心脏一起跳动。在《潇湘》中,我们可以看到各种二拍子、三拍子甚至一拍半、二拍半小节的组合,有的则好像完全是散板。这些组合看起来全无定则,然而又是那样的完美、合适,有点像千年老树的年轮,一圈一圈又一圈。虽然它并不是一个个标准的同心圆,其间距亦千变万化,无章可循,但它是节律,是一种比一圈圈同心圆更为自然、更为和谐、更加丰富多彩的节律。为此我想,《潇湘》的节律也许可以用“自然节律”这一词来形容更为妥当。这种节律的特点是自然,其轻重缓急与天地宇宙的呼吸消长机理是一致的。它把全曲组合成一个自然的整体,而乐曲的生命就在其中自然地流淌,以达到道法自然、天人合一这一中国音乐所追求的最高境界。

如上所述,《潇湘》表现的是人们对人生、自然,宇宙的某种认识过程,是一首表达古时候山林派文人释道儒混合世界观的有声哲理山水诗。与那些表现或描述某种特定情景的乐曲如梅花、酒狂、高山、流水甚至渔歌、樵歌不同,在某种程度上,《潇湘》有点像《秋鸿》,包含着非常复杂的感情与感情变化,包含着极其丰富多变的场景描述,并在某些方面更有过之。因此,它不可能像某些小型乐曲那样以相似的速度、相似的强度与节律一气到底,必须随着情景的转移而改变,甚至会由于情景的突变而会有较大的起落与对比,这些都应该由演奏者根据自己的体会加以掌握,而不必有条条框框的限制。

《潇湘》是一首相当复杂的大型古琴独奏乐曲,其结构并无一定程式,好像是一篇散文诗。由于其思想深沉,发展主要依赖于作者感情发展的需要,且音素众多,变化多端,有时如脱缰野马,驰骋风云,扑朔迷离,令人费解。但通过分析可以看出,由于其主题明确,脉络清楚,调性统一,一些重要乐句频频出现,相互呼应,只要掌握好它的感情发展思路与结构特点,《潇湘》是不难理解的。

自从吴师学《潇湘》后,我一直将它看作是一首描写洞庭湖风景的琴曲,但对其中特别是后段一些不协调处,始终无法解决。后见《徐元白、黄雪辉浙派古琴遗韵》CD碟片附文《有客抱孤琴,与花同寂寂》(徐晓英),有徐元白先生“将末段首句打圆,一反经常手法,处理成三声钟声”之说,豁然开朗,经多年反复弹校,终使全曲一气贯通。

2002年11月18日初稿2003年6月8日修改

【注释】

[1]这两段音乐虽然相似,但音乐的轻重缓急、表演手法是完全不一样的。

[2]师传为“掐”,彭祉卿《桐心阁指法析微》为“搯”,似有其道理,今暂从师传。

[3]此段采用徐元白先生的诠释:打圆为钟磬声。并对部分指法与谱略加变动,以使梵唱隐隐,予以对应。

[4]按黄耀良先生对此曲调式有详尽分析,见其发表于《琴道》第3期上的《〈潇湘水云)的调和调式》一文。

有关潇湘水云及其联想——马如骥古琴文集的文章

仔细研读秋塞牧犊的《乱翻书,与“渔夫”谈神奇谱潇湘题解》与处士横议先生《赞同秋塞观点谈是曲》后,我发现,拙文与《〈潇湘水云〉题解辨析》相比,有分歧,但也不乏共同之处。先谈秋塞先生的文章。不过,使我欣慰的是,似乎秋塞先生也在怀疑“九嶷”之说了,这正是我要说的。似乎秋塞先生也同意题解的文字不会是郭沔写的,这点我们又一致了。......

2023-11-25

明确了前面几个问题,我们可以具体来谈传统古琴音乐的分析了。最后是音乐分析,在关于中国传统古琴音乐的特点中,我们知道,中国传统古琴音乐没有什么作曲格式。因此,古琴根本就没有西方音乐的那种曲式概念,加上中国传统古琴音乐也没有完整的音乐理论,这样,传统古琴音乐的音乐分析也就相对不太复杂,主要是调式分析与简单的和声分析。......

2023-11-25

琴谱弹奏与欣赏我们知道,古琴音乐是标题音乐,是内容音乐,音乐是为表现内容服务的。关于如何弹《潇湘》,根据不同的理解,各家不一,我个人的理解见拙著《〈潇湘水云〉及其联想》及《〈潇湘水云〉试析》两文。在这里,主要是介绍我是如何弹《潇湘》的。第四段是著名的潇湘水云声,水云声有高有低,有动有静,不可一概论之。......

2023-11-25

杨时百先生为了能更好地理解传统的古琴音乐,我们来简单地研究一下传统古琴音乐是如何作出来的。中国传统古琴曲是内容音乐,作曲是为了将需要表达的内容用音乐的语言表达出来。有诗既成,参照诗之节奏韵律,作成有词之原始琴歌,称之为“弦歌”。“无文之曲”不是指上面所说的在文词基础上的器乐化的琴曲,而是根本就不依赖文词直接作成的曲子,但这在传统古琴音乐历史上,属极少数。......

2023-11-25

清·费丹旭《昭君出塞图》我1959年学弹《秋塞吟》时,吴兆基先生曾多次说过:“《秋塞吟》是中国式的《悲怆》交响乐。”先师虽未再对“《秋塞吟》是中国式的《悲怆》交响乐”作进一步阐述[1],然我感到这一命题的含义深远,应作更深入的探讨,故兹不揣浅陋,试而为之。《秋塞吟》是一部悲叹西汉王昭君一生不平遭遇的乐曲。......

2023-11-25

在《传统古琴音乐的作曲》一文中,我又提到,《秋塞吟》运用主题这一概念的作曲方式与西方奏鸣曲有相似之处,现在想对此作进一步分析。不过,这也是命运主题的最后一次出现,因为它已经完成了历史使命,奠定了《秋塞吟》这一琴曲的基调。在《秋塞吟》中,我们已经看到,对光明与反抗主题进行摧残压制的不仅仅是这一个命运主题,它还有一个帮凶它第一次出现在第二段,帮着命运主题进行打压。......

2023-11-25

在读到《今虞琴刊》有关张骥一先生资料之前,我始终不知道张伯伯住在何处,只知道他住在乡下,难得进一次城。张伯伯热心琴事可见一斑。高中毕业离开常熟后,我就没有见到过张伯伯。张伯伯,您永远是我心中忠厚纯朴、温和慈祥、勤勤恳恳、实实在在、令人尊敬的张伯伯。附据《今虞琴刊》及翁瘦苍先生的介绍,张骥一先生,名张化,骥一为其字,常熟唐桥人,抗战前住常熟水北门内滑石桥堍。......

2023-11-25

此次琴集由查阜西先生主持,并由查先生演奏《潇湘水云》。查先生一人就抚奏了五次,有查潇湘之称。因此,此次《觉园琴集序目》对《潇湘水云》的解说是代表了以查、彭先生为首的琴社主流观点。认为郭沔作《潇湘水云》的初衷是“长怀惓惓情”。解放后更因种种原因,查先生在公开与正式场合,仍持朱权《神奇秘谱》的观点,但可以发现,其中出现了一些微妙的变化。......

2023-11-25

相关推荐