民族音乐学的本质打破了欧洲以音乐构成的一个层面——音响体系为音乐本体的狭隘观念,以音乐的文化存在为第一性,使我们重新审视曾在历史演化过程中被分割的音乐本体,拓宽了中国传统音乐研究思路,20余年音乐学家辛勤努力,我国音乐研究的深度和广度都有了巨大的进步。中国传统音乐中有很多不同的乐种、歌种、舞种、剧种、曲种,对于这些具体的文化现象,运用仅有的音乐本体知识已不能全面解释其复杂多样性。......

2023-11-23

李石根又名李石工,原名李重印(1919—2010),民族音乐学家,中国音乐史学家。1919年出生于西安的一个书香门第家庭。自幼喜爱音乐,在中国传统文化及民间艺术的滋养和陶冶下成长。抗战爆发后,先后在西安、晋南等地剧团、歌咏戏剧队积极投身抗日救亡歌咏运动。1942年考入西北音乐院[1],师从赵梅伯教授学习声乐。1945年与李佺民合作,在《西京平报》创办《民族音乐》专栏。1948年于石家庄参与筹建石家庄市俱乐部及艺术剧院,从事戏剧、音乐辅导与演出活动,1950年任石家庄市戏音协会副主任,是年秋调回西安参加西北文代会,被推选为中华全国音乐工作者协会西北分会副主任,后任中国音乐家协会西安分会副主席等职。1951年开始对西安鼓乐进行系统收集、整理、研究,长达近60年,著述丰硕,成果突出,可谓“艺术人生,鼓乐为伴”。(图1)

图1 李石根生前照

李石根是西安鼓乐研究的倡导者和践行者,也是长安乐派的倡导者和践行者。纵观李石根先生的艺术人生,始终贯穿着两个线索:一是其社会音乐活动。从20世纪40年代开始积极参加抗日救亡歌咏运动和社会音乐组织、普及活动至建国后长期担任省市协会音乐家领导工作,他是新中国民族音乐的创作、表演和研究的宣传者和实践者,也是陕西地方音乐发展的亲历者和见证者。二是其学术研究活动,他从1951年便逐步有计划地开始研究西安鼓乐。其鼓乐为伴的艺术人生可以归纳为三个阶段:

(一)全面系统学习、考察、记录阶段(1951—1965年)。1951年开始对西安鼓乐进行收集。1953年春,陪同杨荫浏先生考察西安鼓乐。1953—1963年,对西安鼓乐八大乐社、200余民间艺人进行系统的采访、收集、记录、整理,录音40多个小时,民间传谱100余本以及艺人口述笔记、照片等。1959—1965年,编印出《陕西鼓乐译谱汇编》五册约200万字。1963年,在《音乐论丛》(第3集)发表论文《周至南集贤的香会音乐》。从以上研究内容来看,这些田野实践是研究的基础阶段。所面对的乐种是一个鲜活的音乐艺术,只有认真学习,忠实记录,获得的才有价值。只有真正融入其中,才能获得活生生的艺术体验和感性认识。

(二)系统整理和研究阶段(1979—1999年)。1979年,李石根口头建议成立“唐燕乐陈列馆”。1980年春,起草《关于成立唐燕乐陈列馆的设想与建议》。1981年,经陕西省文化局批准,正式成立“唐燕乐研究室”。1981—1982年,从新编印《西安鼓乐曲集》,八卷九册,约300万字,汇总从1951年至1981年30年间收集的1000多首鼓乐曲目的曲谱。1981年,撰写西安鼓乐系列研究成果《西安鼓乐艺术传统浅识》,上下两册,20余万字。(图2)(中国音乐家协会陕西分会、陕西省文化局、陕西群众艺术馆唐代燕乐研究室印)1980—1993,在《交响》等刊物发表:《唐大曲与西安鼓乐的体式结构》《隋唐燕乐述要》《西安鼓乐俗字谱的研究与解读》《关于日本雅乐与西安鼓乐的比较研究》《泛论工尺谱的产生及其形成过程》等重要论文。1985年,倡导成立“长安鼓乐陈列馆”,担任名誉馆长。1984年,参加“福建泉州南音学术讨论会”,任南音学会常务理事。1984年,参加“敦煌吐鲁番学会”,任音乐分会理事。1986年,参加“中国传统音乐年会”,任常务理事。1987年,应邀率西安鼓乐演出团参加“第五届华夏之声音乐会”演出,担任艺术顾问。1999年,在《中国音乐》第一期上发表《西安鼓乐还需深入研究》,全面总结研究西安鼓乐的成绩与不足。

图2 《西安鼓乐艺术传统浅识》(油印本)

(三)拓展与提升阶段(2000—2009年)。对于长期从事一个具体乐种研究的学者而言,具体分析离不开对中国传统音乐的宏观把握,因为这是共性与个性、微观与宏观的关系。西安鼓乐的内容与形式往往就是中国传统音乐历史发展及其内部结构的具体体现。在这十年中,李石根的研究以从局内人的身份跳出,进而进入中国大的历史发展中来探求中国传统音乐的规律。从《我国民族音乐的美学传统——“和”》《隋代的一次声律学大辩论——开皇乐议》《法曲辩》《唐代音乐文化的两大体系——大唐雅乐与燕乐》几篇文章可以看出,其研究视野已经跳出对于具体音乐品种的研究。这种看似与西安鼓乐毫无关系的内容,实际上是他研究视野和方法的巧妙转换。2009年,出版《西安鼓乐全书》,五卷两部,380万字以及各类曲目(牌)731首(套),图片200多幅。书中不仅有对西安鼓乐研究的深入分析,也有对中国传统音乐发展的真知灼见。

“鼓乐”一名,是由李石根于1952年根据这一乐种的演奏风格、乐器特征命名的,之后得到了民族音乐研究家杨荫浏和西安鼓乐道派传人安来绪的肯定,并被学界广泛采用,一直沿用至今。李石根自1951年开始参与西安鼓乐的发掘与整理工作以来,鼓乐艺术几乎成为了他一辈子的事业,贯穿其整个学术活动之中。几十年来,勤奋钻研,悉心整理,奠定了他在鼓乐研究的重要地位和作用。“李石根等人,以毕生精力专注于西安鼓乐的普查、收集、整理与抢救工作,收集散存于民间的西安鼓乐抄本百余部,记录乐曲1000多首,其中套曲160余套,录制音响40余盘(每盘60分钟)。西安鼓乐的抢救工作成绩卓著,为后人学习、研究西安鼓乐,奠定了坚实的基础。”[2]尤其是改革开放以来,在他和其他诸位研究专家的带领和践行下,形成了一支参与面广、涉及诸多问题、人数众多的研究队伍。它们以陕西省艺术研究所和西安音乐学院为龙头各自组成研究团队,从不同角度对鼓乐进行全方位的研究,营造了“百家争鸣,百花齐放”的学术氛围,取得了丰硕的学术成果。(图3)笔者于2006年就西安鼓乐研究成果做了初步统计:有关鼓乐或与鼓乐有关的文章、著作近200篇(部),作者近70人。涉及鼓乐本体研究,包括形态、鼓谱、乐器、律制、调式、调性、旋律特征等。鼓乐人物与风格特征,包括民间艺人、鼓乐美学等。鼓乐活动,包括民俗活动、民俗性与宗教性特征等。这其中李石根先生的研究最具代表性。从他所涉猎的研究内容来看,即可全貌西安鼓乐研究的历史与现状,也可前瞻鼓乐研究未来,更主要是对于了解和认识这一音乐品种都有着重要的指导和参考意义。(www.chuimin.cn)

图3 《西安鼓乐谱解读》(油印本)

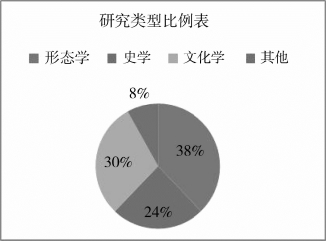

李石根先生从1980年至2009年期间,他在各类音乐学术期刊上发表论文或编印出版著作共计54篇(部),以西安鼓乐为研究对象,涉及形态学、史学、文化学以及创作实践等方面(见附录二:李石根先生发表论文、作品(1980—2000))。其成果类型比例分别为:形态学研究14篇,占38%;史学研究9篇,占24%;文化学研究11篇,占30%;其他3篇,占8%。(表1)

以上显示,李石根的鼓乐研究成果可以归纳为“具体分析、普遍联系、综合运用”的特点。所谓“具体分析”,即是其以鼓乐艺术本体规律为研究重点,这是最能够体现学科特色的,也是他一生用力最勤的方面。他在《西安鼓乐全书》第二卷第89页说道:“我的文章谈形态学的时候多,目的是给他人提供信息,同时也想从中探索音乐艺术的传统规律,使之有助于继承与发展。对那些与鼓乐有关的美学与乐律学等更高层次的论文,我望尘莫及,比如关于鼓乐的宫调体系与隋、唐、宋代的八十四调、二十八调,以及‘八音之乐’的关系问题,我已经在文章中提了出来,只等在学术界有更多的人,能进一步探索。”[3]研究本体形态特征,并不仅仅是为了归纳说明形态的特点,更主要的是探寻鼓乐艺术,乃至中国传统音乐的发展规律,其目的是为了继承与发展传统音乐。然而就是为了体现这一点,石根先生的鼓乐研究既要宏观把握,即中国传统音乐的艺术规律,还要微观求证,即探究西安鼓乐的自身特色与本质。既要遵循中国传统音乐的共性特征,又要体现民间音乐的独特魅力。“在探求唐大曲艺术传统中,得知它也曾继承了汉魏时期的相和大曲艺术传统。在其结构上,完全可以追溯到相和大曲的‘艳’‘趋’‘乱’的规律。……具体地说,这就是大曲所特有的散、慢、快程式。就大曲的整体来说,散就是‘散序’,慢就是‘中序’,快就是‘破’,我们称它为‘三部式’。就鼓乐的整体而言,也正好体现了这种程式。鼓乐界则称此为‘穿靴戴帽’,甚至在坐乐的某一乐章中,也同样有头、身、尾结构。所以说,坐乐的套式,是由许多小的三部式结合在一起,遂组成了一种大的三部式结构。”[4]

表1 研究类型比例表

所谓“普遍联系”,即是在紧紧抓住艺术本体及其规律探索的同时,而又没有只局限于该方面,尤其是在他的研究中,始终在现有的西安鼓乐的形态之中寻找历史的渊源和传统的身影。因为在作者眼里,民间艺术是传统的有机组成部分,也有其自身的生长环境和文化背景,脱离开传统而谈鼓乐艺术或是只注意当下而不探其渊源,势必“只见树木不见森林”。“关于鼓乐艺术形态,这些年来从事这方面研究的人很多,且均有所阐发,首先是它有着一种庞大、完整而严密的体式结构,而且继承与吸收了自汉、唐以来各历史时期的宫廷音乐、诗词音乐、戏曲音乐、民间音乐的艺术因素,也包括宗教音乐,并使之融为一体。在其表现方法与演奏风格上,鼓乐则有着更为丰富且特异于宗教音乐,甚至其他乐种的手法,特别是它那六种鼓所产生的交响效果,充分地显示出华夏之声所固有的雄风透远气质。”[5]因此在石根的研究历程中,把对于中国传统文化的宏观把握和对民间文化艺术规律的微观探知有机地结合起来,从中国音乐历史的发展过程和本质规律中探索,彰显其研究特色。

所谓“综合运用”,就是一种全面的研究方法,如果前两种研究我们称之为“形态切入为点,历史贯穿为线”,那么,“综合运用”就可谓之为“点线结合,文化呈现”了。其学术视野集中在律、调、谱、器基础之上,突出乐人、乐社、鼓乐活动等诸多方面。这种以鼓乐为研究对象,涉及鼓乐的方方面面,突出乐人的中心地位,强调其生存空间和土壤,为我们展示的一幅幅生动鲜活的民间艺术画卷,体现了民间文化的独特魅力和历史价值,颇具民族音乐学学理和视野。中国音乐历史悠久,形式多样,民间合奏形式丰富多彩。这些合奏音乐不仅体现着艺术性,而更多地体现着功用性、社会性特征。一方面蕴含着中国传统音乐在不同历史阶段多层面的文化积淀,另一方面也显示出中国传统音乐在历史传承过程中吸收、变化和发展的规律。鼓乐艺术既是一种音乐事象,也作为一种民俗音乐存在于世。纵观李石根先生的艺术研究,他的基本认知便是鼓乐艺术样式从民间中来,回民间中去。

有关西安鼓乐保护与实践的文章

民族音乐学的本质打破了欧洲以音乐构成的一个层面——音响体系为音乐本体的狭隘观念,以音乐的文化存在为第一性,使我们重新审视曾在历史演化过程中被分割的音乐本体,拓宽了中国传统音乐研究思路,20余年音乐学家辛勤努力,我国音乐研究的深度和广度都有了巨大的进步。中国传统音乐中有很多不同的乐种、歌种、舞种、剧种、曲种,对于这些具体的文化现象,运用仅有的音乐本体知识已不能全面解释其复杂多样性。......

2023-11-23

虽然鼓乐已由国家级、省级、市县级传承人,但没有根本改善继承与保护的问题,后继乏人,鼓乐传统技艺面临消亡没有得到根本改变。对鼓乐艺术中重点项目、重点项目的重点作品,更是无法征集和实施,难以进行实行有效保护。......

2023-11-23

西安鼓乐,虽然流行民间年代久远,受到了民间文化的浸润,因时光流逝发生了变异。西安鼓乐的谱式,属俗字谱,属于“燕乐半字谱”系统。从现存乐社使用的乐器、演职人员组成、风格特点及公用考察。然而,对乐种的传承来讲,乐社的生存是最为根本的基础。乐社是鼓乐实践、传播、传承的基地,是完成民俗行为的承载者和平台。......

2023-11-23

文化生态并非像“食物链”循环那样井然有序,它处在一种多项因素的交叉共存状态中,但无论是普通生态学,还是文化生态学或具体的音乐文化生态,都是以研究人与环境的关系作为中枢的。人是主客体的统一,也是文化与环境的统一,更是音乐与环境的统一。......

2023-11-23

西安鼓乐流布于西安城区及其周边,乐社活动以西安城区为中心,涉及西安城区、长安、蓝田、周至、眉县等地。演奏西安鼓乐的社团被称为“乐社”,在周边的区县还被称为“香会”或“水会”。俗派乐社都位于西安市附近的区县乡村,属于“乡村鼓乐社”。“城派”鼓乐社以西安市的城隍庙乐社、东仓鼓乐社和大吉昌鼓乐社为代表。“乡派”则以周至县的南集贤东、西村乐社及长安区的何家营鼓乐社为代表。......

2023-11-23

现阶段关于西安鼓乐的保护和发展,当地政府已经制定了长期的保护方案,建立专门的工作机构。保护是条件,在体现真实性、完整性的基础上,采取一系列的有效措施,确保西安鼓乐的生命力,包括各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、承传和振兴。(图11)西安鼓乐如果脱离了民俗、脱离了民间基层,脱离了当地的文化,保护就无从谈起。......

2023-11-23

首先,20世纪八九十年代,西安鼓乐的研究主要集中在形态研究,即谱、调、律、器四个方面。西安鼓乐的研究重点也从具体形态拓展到文化价值的讨论,这些论文虽涉及文化内涵,但多偏重于“就价值论保护”的层面,或宏观泛泛而谈,“但结合民族音乐学的新发展来看,仍有许多尚待挖掘之处。因此,开辟其新的研究途径,拓宽新的研究领域,创造新的学术再生点,对于该乐种的继往开来具有重要意义。”......

2023-11-23

无论是环境生态,还是文化生态,保护是开发的基点,开发则要建立在保护基础之上发挥自然资源和人文资源优势。[5]西北地区不仅具有丰厚的传统文化底蕴和特色鲜明、样式众多的传统音乐文化,还有保存相对较为完整的传统音乐生态系统。抢救、保护、开发和利用西北得天独厚的音乐文化资源,建立协调的音乐文化生态,是西部大开发的应有之义。......

2023-11-23

相关推荐