青岛市应大力发展城市规模,但是怎样发展才是问题的关键。城市规模的科学合理扩张必须通过内涵式的增长实现,即构建合理的经济产业结构、完善的社会文化体系、更大的环境承载能力等。这说明,青岛市的金融功能、社会服务业、文化功能等都低于全国平均水平,即在城市网络体系中没有发挥外向功能。因此,青岛市若要扩大城市规模,必须从其薄弱环节入手,实现内涵式的扩张,包括以下几个方面:①加大对金融行业的支持力度。......

2023-11-22

城市体系这一术语是1964年法国学者贝利在《体系之城市》的论文中首次提出的,但是城市体系的观点已由格拉斯(Grass,1922)、克里斯泰勒(Christaller,1933)、廖什(Losch,1937)、哈里斯和厄尔曼(Harris & Uiiman,1945)、邓肯(Duncan,1960)等在之前做过一系列论述。

1.城市体系理论

城市体系理论是地理学的研究领域,主要阐述各个城市在地理空间上的分布情况,将城市体系作为一种自组织形态,以数学关系研究其存在和发展,但是对内部机制没有进行探究。总体而言,关于城市体系分布主要分为两大类:一是研究城市规模分布的理论,包括城市首位率、城市金字塔、位序—规模法;二是研究城市空间分布的理论,包括中心地理论和“核心—边缘”理论两大类。

(1)城市首位率(law of the primate city)

城市首位率理论是1939年马克·杰斐逊(Mark Jefferson)提出的,是对一个国家城市规模分布规律的概括。杰斐逊提出城市首位度的概念,即一个国家最大城市与第二位城市人口的比值,因此,首位率也成为衡量城市规模分布状况的常用指标。此后,一些学者对首位率“两城市指数”进行改进,提出“四城市指数”和“十一城市指数”。后两者和“两城市指数”相比更加全面,但它们都是对一个国家最大城市与其他城市比例关系的描述,统称为首位率指数。

(2)城市金字塔理论

城市金字塔理论是对一个国家或区域中城市不同等级规模数量的描述总结,即:城市规模越大的城市数目越少,城市规模越小的城市数目越多;如果用图示表达出来,就是城市等级规模金字塔,塔底是众多的小城市,塔顶是一个或者几个大城市。但是城市金字塔结构并不都是形成“头轻脚重”的金字塔,城市数目随城市规模等级也不一定呈有规律的递变。城市金字塔理论提供了一种分析城市规模的简便方法,而采用这种方法时,等级的划分标准非常重要。

(3)位序—规模法(rank-size rule)

位序—规模法是从城市规模和城市规模位序的关系来考察一个城市体系规模分布的理论。最早由奥尔巴克(F.Auerbach)于1913年提出,其规律为:

![]()

其中:Pi——一国城市按人口规模从大到小排序的第i位城市的人口数;

Ri——第i位城市的位序;

K——常数。

此后,罗特卡(A.J.Lotka)、辛格(H.W.Singer)和捷夫(G.K.Zipf)分别对其进行了修正,进一步完善了该理论。

(4)中心地理论(central place theory)

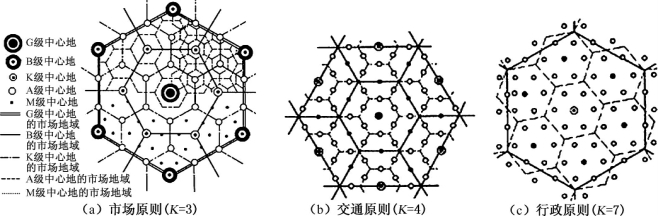

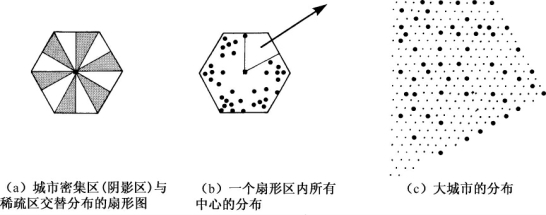

中心地理论由克里斯泰勒和廖什分别于1933年和1940年提出,认为中心地存在等级差异,他们通过逻辑演绎的方法构建出一个等级控制模型。其中,克里斯泰勒认为,中心地的空间分布受市场因素、交通因素和行政因素的制约,分别形成不同“K 值”原则的、等级严格的、有规律的中心地系统空间模型(图4-4)。廖什则主要从企业区位理论出发,通过逻辑推理方法,提出生产区位经济景观(图4-5)。(www.chuimin.cn)

图4-4 中心地系统示意图[121]

图4-5 廖什的经济景观[122]

(5)“核心—边缘”理论

“核心—边缘”理论是20世纪60年代提出的关于城市空间相互作用和扩散的理论。其中,美国学者弗雷德曼(J.R.Friedman)在1936年出版的《区域发展政策》一书中对其描述最具有代表性[123]。他认为,一个区域的空间系统包括“核心”与“外围”两个空间子系统。中心与外围之间存在着不平等的发展关系。“核心”居于统治地位,而“外围”则在发展上依赖于中心。随着经济发展,子系统的空间边界发生改变,空间关系重新组合,直到实现区域的完全经济一体化。

米达尔(G.Myrdal)和赫希曼(A.Hirschman)等西方经济学家对“核心—边缘”理论也都进行了多方面的探讨研究[124]。但是,总体来说,“核心—边缘”理论更加适用于解释全球性和国家级等宏观地域的问题。

2.现有城市体系分析理论的不足[125]

(1)对城市的空间变动过程缺乏解释

“二元结构”理论认为经济发展是包括劳动力在内的生产要素不断从农村转移到城市、从农业转移到工业的过程,认为城乡的变动从属于产业结构的变动,而对城市的空间变动并没有进行研究。其原因主要包括以下几个方面:

一是主流发展经济学理论受古典和新古典经济学的影响,不重视对空间变动的研究,经济发展的空间变动并不是他们关心的重点。实践将会证明,对空间问题的忽视是经济学的一大缺陷。二是从英、美两国城市发展过程的实践来看,城镇化是一个自然的过程。两个国家完成城镇化的时间都比较早,其城镇化是伴随着经济发展特别是工业化的发展而出现的,都不是人为政策的结果。但两国由于国情不同,城镇化的发展道路并不相同,即经济发展的空间变动呈现出不同的形态而导致城镇化的空间形态呈现区别,但是,没有任何政府预先对城市发展形态做出假定。因此,德国曾经试图寻找一个合理的经济分布的空间布局,以加快要素在空间的配置、加速城镇化过程的想法也没能实现[126]。三是研究手段的限制。集聚经济是促进经济发展空间演变过程的主要力量。研究经济发展的空间变动必须抛弃规模收益不变和零交易成本的假设。但是由于技术上的障碍,一直没有得到实现。克鲁格曼认为主流经济学之所以对空间问题置之不理,并不是区位问题不重要;相反,它很重要,只是因为经济学家们没有掌握必要的研究分析工具。因此,技术上的限制影响了主流发展经济学对经济空间结构的研究。

(2)理论与政策面对城市化的两难

从经济发展的空间过程看,城市化的过程,也就是经济从不发达状态向发达状态变动的过程。但是,传统的经济理论对此基本上没有进行研究,并且现有的城市体系理论并不能清晰地解释城市化。

一是城市化是经济发展的空间变动过程。经济的发展伴随着产业结构和空间结构的变动,产业发展是空间变动的基础。从现代经济发展来看,城市化过程就是经济发展变动的空间过程。经济空间变动的结果形成了大小不等的各个城市、城镇、集镇在空间上的点状布局,即城镇体系。各种要素在地理位置上集中能够产生集聚经济,即形成城市。各种要素在不同区域的不断集中就是城镇产生和不断扩大的一个重要原因。特别是对于发展中国家来说,由于经济落后且城市化水平低,经济发展的空间变动就更为剧烈。

二是城市化道路选择上的难题。走什么样的城市化道路一直是中国城市化研究的难点和热点。有人主张优先发展小城镇,有人主张优先发展大城市,有人主张优先发展中等城市,有人主张大中小城市协调发展。其实,解决这一问题的关键是明确城市的最优规模。如果明确了城市的最优规模,那么对应的最优规模值是哪种类型的城市,就可以优先发展,城市化的难题也就迎刃而解。

有关基于生态城市的城市最优规模研究的文章

青岛市应大力发展城市规模,但是怎样发展才是问题的关键。城市规模的科学合理扩张必须通过内涵式的增长实现,即构建合理的经济产业结构、完善的社会文化体系、更大的环境承载能力等。这说明,青岛市的金融功能、社会服务业、文化功能等都低于全国平均水平,即在城市网络体系中没有发挥外向功能。因此,青岛市若要扩大城市规模,必须从其薄弱环节入手,实现内涵式的扩张,包括以下几个方面:①加大对金融行业的支持力度。......

2023-11-22

有的学者认为可以将城市规模与城市要素的集聚度与扩散度相关联[2],以利于城市规模形成动因的研究。城市规模具有静态与动态、时间与空间的相对属性,因此,城市规模研究是城市科学领域相对性、复杂性、挑战性都比较高的命题。城市规模即指城市的大小,它是一个综合概念,不仅仅包括传统意义上的自然规模、经济规模,也应该包括生态环境规模。理论分析过程中,各种表征城市规模的规模指标都和人口规模有着密切的关系。......

2023-11-22

图2-1城市适度规模示意图注:横轴为由人口表现的城市规模,纵轴为城市收益和成本,B 为城市基础设施投入,C 是城市总投入成本,R 是城市总产出收益。由成本曲线C与效益曲线R 相交的D、E 点所对应的区间就是城市适度规模范围。城市适度规模理论是对以往最优城市规模理论的批判和改进,认为城市的发展是一个动态变化过程,而用静止的观点来研究城市最优规模则被认为并不科学。......

2023-11-22

所处的通道类型决定了该城市在城市网络体系中的信息控制能力,从而影响城市的发展。城市在城市网络体系中联系的强弱即在城市网络体系中与其他城市联系的密切程度和发挥功能的大小,对城市发展有着非常重要的作用。......

2023-11-22

从生态城市的角度讲,城市是一个复合的、外向的巨系统,也是上述思想的体现。因此,基于这个角度研究城市的最优规模,必须从以下两个方面入手:首先,应该把城市看成一个系统的、由多个组分构成的复合系统,这些组分相互影响、相互联系,它们都对城市规模的发展产生影响和制约作用。也就是说,任何一个城市的规模都是由城市系统内部要素和系统外部环境共同决定的。......

2023-11-22

城市最优规模到底存不存在,有没有研究的必要,许多学者也有不同的争议。第一种观点认为城市“最优规模”存在具体的数值,从理论上讲,对特定时间、特定城市来说,应该存在着最优规模的特定值,但这个值却很难准确计算,或者说是不可知的。城市最优规模是一个相对命题,是相对于某一城市、某一时期所处的经济、社会、科学技术以及其生态环境而言的。......

2023-11-22

对上述前两种情况下的曲线求其转折点,即为城市规模的极值点,至于是最大值或最小值,需要视具体情况再做进一步分析,但是城市规模的最优值为唯一解。结合曲线的实际情况,可以确定出城市的适度规模范围。......

2023-11-22

1984年,在上海举行的“首届全国城市生态学研讨会”,是中国城市生态学研究领域的一个里程碑。同年,成立中国生态学会城市生态专业委员会,为推进中国城市生态学研究的进一步开展和国际交流开创了广阔的前景。自此,生态城市建设在全国全面展开。国内生态城市建设已初步形成以各级行政区域为主体的梯级体系,呈点、线、面相结合,齐头并进的建设格局。......

2023-11-22

相关推荐