但是,奉天、甘肃等未独立省份仍沿用清末提学使司。至此,提学使司这个称谓才正式退出了历史的舞台。以上说明,中华民国近38个年头过去了,清末提学使司身上的优缺点,统统又重现了一遍。可以说,省级教育行政管理改革所取得的上述成就与百年前的提学使司相比,是不可同日而语的。......

2023-11-16

在提学使司制度颁布前,学部尚书荣庆在学部会议上曾提出“提学使应以何资格请简”的议题,并请与会堂官各抒己见。学部左侍郎严修率先提议:“谓必须明教育者。盖意在曾任学校职员,及曾任教习者。”而罗振玉则认为:“提学使与藩、臬同等,各位甚尊,似宜选资望相当者。”对罗的观点,荣庆表示认可。随后,荣庆询问与会官员,提学使以“何资望乃可”?由于“众未有以对”,罗振玉便向荣庆提出:提学使应“仍如从前学政,于翰(林)院选之耳”。对此,严修极为反对。随即,罗振玉反驳道:“以明教育者为断,不知以何者为准?殆不外学校职员及教员已耳。今各省但立师范及中小学校,其管理员及教员不外地方举贡生员。此等人,亦未必即副深明教育之望。一旦拔之不次,骤至监司,恐官方且不知能必其果举职否?”平心而论,科举刚被废除,而新式学堂又未遍设,因此,全国懂新式教育的人才确实极度匮乏,罗振玉的说辞也不无道理。荣庆便当即决定:提学使“于翰(林)院取之。若谓翰林不明教育,俟奉简命后,派往外国视察数月可耳”[3]。显然,荣庆想有意调和严修和罗振玉之间的意见分歧。可以说,此次争论的结果深刻影响了正式制度的条文。

1906年5月,学部颁布了《各省学务详细官制及办事权限章程》,明确规定,“提学使员缺拟由学部以京外所属学务职员开单奏请简放”,“此次提学使初设,需员甚多,拟由翰林院人员品端学粹、通达事理及曾经出洋确有心得,并京外究心学务、素有阅历之员不拘资格,一体擢用,其现任各省学政学务处总办果系素谙学务、办事认真者并由学部奏请改任提学使,或补或署,以资熟手而广任用”。[4]由此来看,制度条文中的提学使资格确实充分吸收了严修、罗振玉、荣庆等人的观点,同时也透露出选任提学使要有不拘一格、多向擢用的倾向。

1906年5月13日,学部拟定的《遴保直省提学使人员折》奏准执行。其中指出,“除前进出洋及办理学务资劳久著者可即行赴任外,其余各员应先派赴日本考察学校制度及教育行政事宜以三个月为期,归国后再行赴任”[5]。至此,学部明确了提学使人选在学识、经历方面的资格要求。

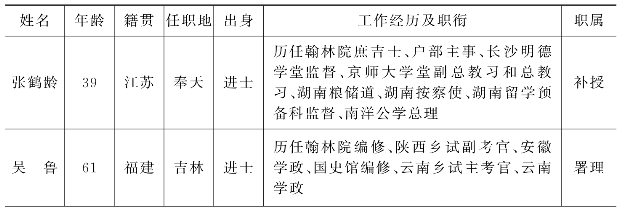

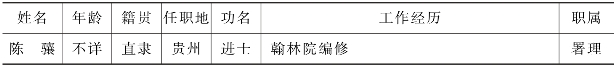

那么,具体实践中,提学使人选是否符合以上相关要求呢?现以1906年首批提学使群体和1910年在任提学使群体做一比较,以明了相关人事情况(见表3.3)。

表3.3 1906年首批提学使群体资格情况

续表

续表

续表

资料来源:周川:《中国近现代高等教育人物辞典》,福州:福建教育出版社,2012年,第338页;泉州市对外文化交流协会:《泉州历史人物传》,厦门:鹭江出版社,1991年,第415页;侯福兴:《中国历代状元传略》,北京:中国人事出版社,1998年,第406页;李盛平:《中国近现代人名大辞典》,北京:中国国际广播出版社,1989年,第94、404、468、336页;中国文史出版社:《二十五史卷十五清史稿(下)》,北京:中国文史出版社,2003年,第2222页;秦国经:《中国第一历史档案馆藏清代官员履历档案全编7》,上海:华东师范大学出版社,1997年,第638、508、368、635、679、635-636、473、634-635页;王志民:《山东重要历史人物》(第五卷),济南:山东人民出版社,2009年,第15-16页;郑智明:《福建省图书馆百年纪略1911—2011》,厦门:鹭江出版社,2011年,第13页;马德泾等:《镇江人物辞典》,南京:南京大学出版社,1992年,第103页;四川省地方志编纂委员会:《四川省志人物志(下)》,成都:四川人民出版社,2001年,第798页;罗明等:《清代人物传稿·下编·第九卷》,沈阳:辽宁人民出版社,1993年,第185页;秦国经:《中国第一历史档案馆藏清代官员履历档案全编8》,上海:华东师范大学出版社,1997年,第303页。

由表3.3可知,首批提学使资格有如下特征:

第一,从年龄来看,提学使多为中青年。其中,年龄最小者为35岁,而最长者为61岁。

第二,对照籍贯和任职地,各省提学使均为异省任职。这说明提学使任职遵循了汉代以来官员任职“回避本籍”的原则。

第三,从出身来看,23位提学使中,除举人和拔贡各一人外,其余21人均为进士出身,有的甚至是状元出身(比如吴鲁),表明首批提学使多为传统知识分子中的佼佼者,具备非常深厚的传统文化修养。事实上,早在正式名单公布前,学部上奏的提学使名单内“本有留学生七八名,内以金邦平为首,迨硃笔圈出,则皆科甲中人,而留学生概未入选”[6]。这说明,在提学使人选问题上,清廷看重的并不是趋新的留学经历,而是传统的科甲出身。(www.chuimin.cn)

第四,从工作经历来看,87%的提学使具有翰林院工作经历,原因是“荣(庆)系掌院故,胪列翰林人材较多”[7]。而且提学使中,曾有学政经历者共11人,其中吴鲁、支恒荣、汪诒书、于式枚四人直接由学政转为提学使;曾当过科举考试考官的有12人;曾办理新式教育者共计9人,说明大多数提学使不具备从事新式教育的经验,明显突破了法定的提学使资格;曾从事过新式教育的9位提学使中,4人具有省级学务处工作经历,且卢靖、孔祥霖、方旭等三人直接由学务处总办或总理升转为提学使;任前具有出洋考察经历者有6人,其中多为出国考察学务者,而其余17人均缺乏域外考察体验。

第五,从任职性质来看,有补授和署理两种。在清代,补授亦称补实,是补授实缺官职之意,属于正式官职的性质,而署理属于代理官职的性质。首批提学使中,仅有8人属于补授提学使,大多数则为署理提学使。对此,学部是有考虑的:对官资尚浅者“先行试署,以观实效”[8],如确有实效,方能补授提学使。然而,补授人员中,张建勋、连甲等人毫无办新学经验,显然学部并未完全遵循试署的考虑。

总体来看,首批提学使多为旧学根底深厚之中青年,其中不乏中西兼通、办理新式教育卓有成效的人。正如学部所言,首批提学使是从“京外服官人员择其心术纯正、通达时务,并各省学务处总办经理学务历有成效或为臣等所稔知或为时论所推许”[9]者中遴选的,基本符合法定资格要求,但也存在突破规章选任提学使的问题。

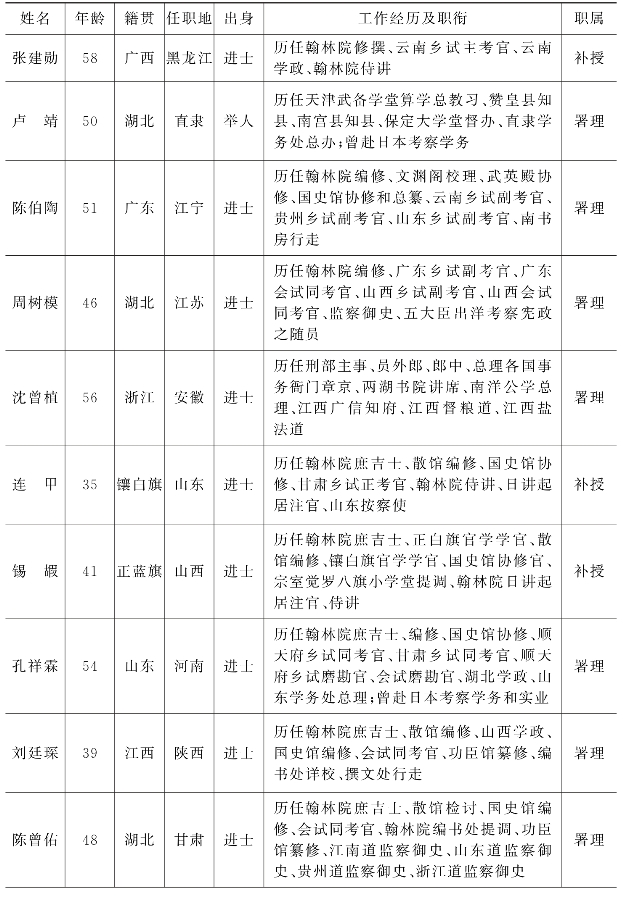

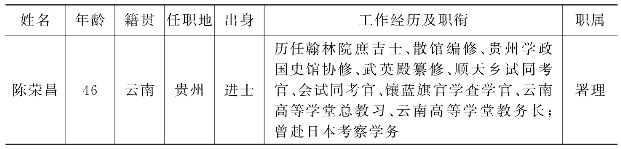

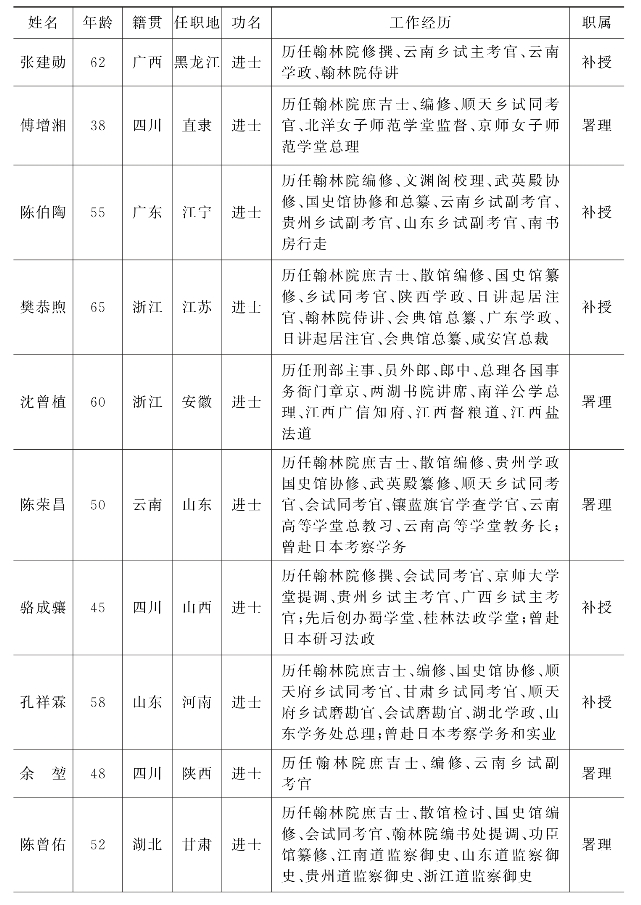

那么,到1910年,提学使群体的资格状况有无变化呢?见表3.4。

表3.4 1910年在任提学使群体资格情况

续表

续表

续表

资料来源:李盛平:《中国近现代人名大辞典》,北京:中国国际广播出版社,1989年,第94页;倪文东,郭芳宏:《楷书百联》,西安:世界图书出版西安有限公司,2011年,第86页;侯福兴:《中国历代状元传略》,北京:中国人事出版社,1998年,第406页;傅增湘:《藏园居士六十自述》,卞孝萱等:《辛亥人物碑传集》,南京:凤凰出版社,2011年,第375-376页;秦国经:《中国第一历史档案馆藏 清代官员履历档案全编5》,上海:华东师范大学出版社,1997年,第781-782页;侯福兴:《中国历代状元传略》,北京:中国人事出版社,1998年,第409页;秦国经:《中国第一历史档案馆藏 清代官员履历档案全编8》,上海:华东师范大学出版社,1997年,第240,5-6页;《条陈学务弊端》,《申报》,1907年12月1日,第2张第4版;《上谕》,《申报》,1908年6月25日,第1张第3版。

与首批提学使相比,1910年在任提学使的情况有相似也有差异。相似处在于,1910年在任提学使绝大多数为中青年,异地任职,进士出身,且大多有翰林院任职经历。而且,还有一个重要的相似处:各省提学使中,曾从事过新式教育者只有10人,依然占少数部分,说明大多数提学使仍不具备从事新式教育的经验。无怪乎,时人曾有“各省提学使,大半不明学务之人”[10]、“各省提学使皆旧时科举时代人物,并未知教育为何事”[11]之感慨。

两者的差异主要表现在如下两个方面:一是首批提学使中,有11位任期从1906年保持到了1910年,说明提学使任期具有一定的稳定性。但需注意的是,1910年在任提学使中,有一半以上是新面孔。二是补授提学使数量由1906年的8人增加至11人,占到提学使总数的48%。同时也应看到,依然有一半以上的提学使属于代理性质。这一问题曾引起了清廷的注意。早在1909年12月初,《广益丛报》就曾披露消息,称:“政府会议,现在各省提学使署缺者三分居二,皆存五日京兆之意,不免敷衍。目前拟即联名奏陈,查其人实胜提学使之任,则请特旨实授,否则速易胜任人员奏请简放。”[12]经严格考察,12月21日,清廷颁布上谕,湖南提学使吴庆坻、江宁提学使陈伯陶、广西提学使李翰芬、河南提学使孔祥霖由署理转为补授。这从一个侧面说明,四位提学使的办学成绩得到了学部与清廷的肯定。总体来看,两批提学使之情况无太大差别。

但是,奉天、甘肃等未独立省份仍沿用清末提学使司。至此,提学使司这个称谓才正式退出了历史的舞台。以上说明,中华民国近38个年头过去了,清末提学使司身上的优缺点,统统又重现了一遍。可以说,省级教育行政管理改革所取得的上述成就与百年前的提学使司相比,是不可同日而语的。......

2023-11-16

比照正式公布的提学使名单,此次会议中提出的人选基本被采纳。(二)学部尚书直接定夺这种任命方式在提学使司缺席颁布初期较为普遍。对此,学部“准其暂行留粤”[15],并任命于式枚署理广东提学使。(四)督抚自行委任,中央备案清末,这种提学使任命方式也相当普遍。从上述多元任命方式可以得知,学部在提学使任命中,其实并无绝对的人事权。与之不同,地方督抚、御史、摄政王等人在各省提学使任命中却经常具有决定性的话语权。......

2023-11-16

综上所述,清末提学使司的职权运作有多条路径:第一条是提学使司内部运作路径,这是在教育系统中完成省级教育行政业务的基本保障;第二条是提学使司在教育系统中职能运作的上下互动渠道,实质上是在教育系统内部中的业务运作路径,由上而下是学务规章法令传达渠道,而由下而上是地方学务信息反馈渠道;第三条是提学使司职权运行的外部......

2023-11-16

回顾清末提学使司组织及“行政”历程,大致有如下几方面的特征。以上说明,提学使司具有传统官僚制的基本特征。三是提学使司职员资格。可以说,“大包大揽式”管理正是清末提学使司管理实践的显著特征。由此来看,清末提学使司无疑是全方位的办学者。......

2023-11-16

就学部与提学使司关系而言,根据学部定章:一是学部有提学使任免权。为此,1906年7月,学部正式颁布《教育会章程》,旨在理顺教育会与行政机关之关系。五是协助提学使研究教育学问、调查境内官立私立各种学堂、撰写境内教育统计报告、探求本地兴学办法等,呈报提学使以备参考与稽查。(二)学堂→劝学所→提学使司→学部除由上而下的传达渠道外,还有由下而上的信息反馈与流通路径。......

2023-11-16

[34]由此来看,提学使经费实际由养廉和公费两部分组成。其中,养廉是指提学使的薪俸,又称廉俸;公费是指提学使的日常办公费。福建提学使司成立初期,提学使养廉支银一千二百两,公费支银四千两。[48]由上可知,各省提学使养廉与公费并未严格按照学部议定的标准来执行,且省际差异较大。养廉最低数与最高数相差银二千八百两,差距不可谓不大。......

2023-11-16

因而,提学使司设立后不久,即1906年12月,先行组织开明士绅,成立河南教育总会,会长为李时灿。就地方教育会而言,经提学使司的督催和教育总会的协助,截至1910年正月,全省已设教育会33处。鉴于此,提学使司成立后,采取因地制宜、因地办学的策略倡办实业教育。......

2023-11-16

总体来看,学务公所由四大职能部门组成,分别为业务课、议长议绅、省视学、教育官练习所。表2.1学务公所各部门职能续表资料来源:《各省学务详细官制及办事权限章程》,《学部官报》,1906年第2期,第23-25页。表2.1可以反映,学务公所组织系统不仅具有行政领导职能,还有决策咨询、监督考核、培训研究等职能。......

2023-11-16

相关推荐