而“全媒体”是指综合运用各种表现形式,如文、图、声、光、电来全方位、立体的展示传播内容,同时通过文字、声像、网络、通信等传播手段来传输的一种新的传输形态。可以看出,三个概念中,“媒介融合”的含义最为广泛,包含的内容最多,“全媒体”所描述的是媒介融合发展过程中的高级阶段,它侧重于不同媒体在共用一套机构与人员的情况下进行传播手段融合、内容互销和资源共享。......

2023-11-08

网络以及网络传播中频繁出现的“涌现”现象,其内在逻辑与动力源自“互动”,而互动在形态上、内容上、机制上的多元,使得我们可以整合并链接许多知识传统中的有效范畴共同阐释这些现象。理性与非理性这一相对应的范畴在一个悠久的讨论历程中达成了诸多的共识,但同时也遗留下许多未曾言明的困惑。这里,将理性与非理性置于互动的视野、架构与过程之中进行讨论,使得理性与非理性在网络环境下的互动能明晰起来,进而将其作为诠释“涌现”的动因之一。

在漫长而深邃的时光里,理性与非理性一直伴随人类文明的演进,非理性之欲望、灵感、情感的起伏跌宕、波澜壮阔与理性之目的、意志、逻辑的铿锵有力、井然有序共同书写了人类文明的璀璨恢弘。然而,人类真正开始明确地讨论理性以及与之对应的非理性则是在古希腊时期。

古希腊哲学的核心是崇尚本体论意义上的客观理性。在古希腊哲学中,理性概念最初源于古希腊的“逻各斯”(Logos)和“奴斯”(Nous)两个概念。Logos在古希腊本来是“词、言谈、叙述”之意,到赫拉克利特那里,它成了一个理性概念,它是决定一切生亡存灭、协调一切人和事物的共同的法则。Nous最初的含义是“看”,阿拉克萨哥拉最早赋予了它的理性含义,他认为Nous是无处不在而又不与万物混存的精神性的东西(心灵),它决定万物并保证着它们的秩序。[44]

巴门尼德认为我们面对的感性自然不是真正的客观实在,真正的“存在”只存在我们的理智中,这对理性主义具有奠基意义。苏格拉底提出的“自知其无知”、“美德就是知识”,就是把理性作为认识和伦理的基础。不过,理性主义真正开始于柏拉图。亚里士多德把理性主义贯穿在他的全部哲学和知识体系中,提出了“人是逻各斯的动物”的著名命题。总体而言,在西方社会,从古希腊时代起,人们就是从对象性的角度,即从本体论的角度来理解和建构理性,从而在一定意义上抛弃了理性中的主体性的含义。古希腊哲学家在本体论层面上对“宇宙理性”的揭示,建构起西方人最基本的理性主义文化信念:世界是合乎理性的存在结构,人作为理性的存在物可以通过理性把握世界的结构,从而控制和操纵自然。与之对应的非理性则未能在哲学上获得同样的重视。事实是,理性与非理性在不同的时代、区域、领域内从观念、方法、影响等维度进行着或激越、或缓和、或僭越、或收敛的互动。理性与非理性正是在这复杂而曲折的互动过程中改变着各自的内涵与外延。在这里,我们大体可以梳理出理性与非理性的基本范畴。

理性与非理性是认识、意识、心理层面的一对范畴。

理性,是指受人的目的和意识所支配的一切精神属性和精神活动,它具有自觉性、抽象性和逻辑性等特点。非理性反之亦然。更进一步,非理性在认识层面,指在一瞬间就能把握事物本质的认识方式,包括直觉、灵感和顿悟等;在意识层面,指一种没有自觉意识到的意识,即潜意识或无意识;在心理层面,指情感、意志和欲望等。[45]

理性不同于合理性,合理,是指事物的发生发展符合事理或物理。它一般是指事物发生发展的过程和结果而言。近代哲学中早已存在合理性思潮,远如韦伯、近如麦金太尔等,他们用合理性来反思理性、批判理性,但他们并没有从事物发生发展的过程和结果的属性来界定理性,新古典经济学的理性观却都是以此来界定经济人理性的。

理性也不同于理念,理念是事物在人脑从感性到理性的抽象认识和总结,是人们认识世界时所形成的观念。它有着历史和社会存在的文化局限性、相对稳定性、倾向性,价值、信仰、理想等都属于理念范畴,这些也不存在理性与非理性之说。其实,这些都是一些社会或文化观念,而不是理性、非理性所能够言表的。获得理念的过程、方法、态度可以有理性与非理性之分,但理念本身没有这种区分。无怪乎韦伯呼吁“中性价值观”,看问题不要带有价值倾向,要以理性的思维方式把握一切。

人,是理性的动物,亦是社会的动物。在社会层面,理性与非理性带有强烈的实践特征——思维、行动、结果。贸易、婚姻、论坛、“种菜”……这些社会实践活动,无一不是行动者(或作用者或互动者)理性与非理性“行为”的衍生之“物”。需要强调的是,在每一个生命个体那里,理性与非理性从来就没有像我们谈论“它们”时那样分离与对峙过,理性与非理性互动、转换与制衡是生命存在的永恒状态。

在社会实践的基础上,理性和非理性辩证地统一起来。整个社会历史既不是非理性主义所认为的是纯粹非理性的主宰,也不是理性主义所认为的是纯粹理性的演绎,而是在社会实践的基础上理性和非理性共同作用的发展过程和结果。人的理性因素和非理性因素不是外在对立的二元存在,而是通过人的社会实践统一起来,构成了人的完整的认知结构和人性结构。现实的、完整的、总体的人是社会实践基础上的理性和非理性辩证统一的人,而这种理性与非理性统一的人是历史和社会的主体。[46]

为了便于讨论理性与非理性,我们习惯将人在社会中不同范畴、领域与不同层级、维度的具体实践界定为诸如:个体理性、集体理性、国家理性,或者目的理性、过程理性、工具理性等等,而且,就是每一种理性的划定,也会有其内在的继续划分的可能。然而,这并不是说,理性无法界定或没有内在规定性。如果我们以经济学的立场来审视目的理性、过程理性、工具理性并把它对接于哲学视阈,我们也就不难发现,界定理性的基本底线何在。

在经济学视阈,“理性”的第一个含义是“人的自利性”假设。经济人通常被认为只有完全自利,且没有时间、地点的选择,否则就不是理性的;其第二层含义是“极大化原则”。追求最大化与理性的关系与自利与理性的关系是一样的,也存在作为目的的最大化和作为具体行为的最大化的不同。在此,需要特别强调的是,即便我们承认追求最大化作为目的是理性的,但如果仅以在具体行为中是否追求最大化来界定理性则是有问题的。毕竟,单以是否自利、追求最大化,来确定人之理性与否,理由是不充分的。同样,目的理性,乃是以目的需要为主导。由于现实生活中的人们并不单纯注重眼前的利益,还要注重长远利益。现实中人们为了获得终生幸福,从小就开始投资、学习知识、锻炼身体,商业中的微笑服务、讲究诚信、打造名牌,也是为了最终获得较大效益。因此,理性对于经济人来说首先必须是目的理性,全面衡量,长远打算,这才是现实的理性经济人。目的改变,那么其行为过程必须依目的而动,否则就是不理性的,这或许就是人们所说的过程理性。也就是说,人的行为过程必须以人的行为目的、动机为指南,在行为过程中一定表现出合目的性。因此,经济人为了追求长远利益最大化,而近期的投资和牺牲同样也是理性的,并不能孜孜于近期的蝇头小利;经济人在追求最大化时,虽然注重长远利益,但也并不忽视短期利益,在长期利益无法取得,或取得长远利益不经济时,他就会追求短期利益,见机行事也是经济人过程理性的表现。总之,经济人的过程理性总是表现在其处处遵循经济规律,以追求自己的最大化经济利益为己任。而工具理性,是指经济人在追求最大化的过程中采取什么样的工具或手段。首先,人们追求的是能力范围内的,力所能及的自利和最大化,能否得到自利、最大化,关键还在于个人能力,一切自利、最大化都是能力的结果。无论社会选择,还是所谓的自由市场竞争,如果不量力而行永远是失败者。因此,现实的经济人并不十分看重一次的失败与成功,更看重的是人的能力。这就是人们为什么会努力学习知识、技术的原因。其次,经济人并不总是选择所谓最优的方法,它会根据经济原则去选择手段,如不懂计算机的人并不奢望通过应用计算机来获取自利、最大化,但他会出钱购买别人的劳动,而不是去重新学习计算机技术,他要衡量经济性,这也是经济人的工具理性。最后,经济人更多的时候是根据需要选择工具:有时手段与目的的要求相反,如欲自利先利他,欲求收益最大化必先投资,讲究利润相对最小化,微笑服务、讲究诚信、打造名牌、薄利多销等,但最终目的却都是为了获得利益最大化。

很显然,在这一系列“理性”之中,内在的一致性是关键——无论是自利,还是最大化追求,都必须保持逻辑的、内在的一致性,才能称之为理性,如果人的行为过程中有一个环节不能与人的需要主导下的目的保持一致,那么他就不是理性的。在此,我们也就可以看出,人的理性行为并不只是甚至并不是指自利、获得最大化。所谓经济人之理性,其实就是特指人的思维行为的一种属性,由于行为受人们的意识所主导,所以人们行为的理性其实就是人们思维的理性,主要表现为思维的逻辑性。由于人的行为受人的意识所主导,因此,人的思维理性其实也表现出人的行为的理性。与“理性”相对应的,理所当然地是“非理性”。同理性相区别,非理性具有非条理性、非规范性、非逻辑性和非程序性的特征。从一般意义上讲,非理性就是人的欲望、情感、直觉和意志等非理性因素的总称,它体现着人的自身的肉体感官和精神感觉的满足以求自我实现的能力,它从根本上不断昭示着人的有限性和个体的活生生的存在。应该指出的是,非理性作为非逻辑的精神要素难以用纯粹的逻辑形式来表达,所谓得意妄言、得鱼忘筌,也正是其自身的真实表现。

一直以来,在人类市场行为中理性与非理性常常在不经意之间进行着深刻的转换,而且通过转换强烈而庄重地证明着理性与非理性的不可分割与不确定。17世纪,发生在荷兰的“郁金香泡沫”事件[47],无疑是人类创生出市场之后,在目的与过程、动机与效果、工具与精神之间的理性与非理性转换、激腾的滥觞样本。

人的经济或者市场行为仅仅是人之为人的一类行为。在社会层面,个体不仅追求经济利益的最大化,而且还要顾及权力、地位、声望、信任和评价等社会性因素,这些社会性因素也是“理性人”追求利益最大化的目标和内容,更为重要的是,个体必须与其他个体共同去构成群体,并以群体作为自己存在的环境。

为了能够存在,人必须对自己的生存进行谋划、算计和寻找给予本体安全感与价值的源泉。通常将个体理性的基本行为目标归纳为3个方面:效用、安全、自由。个人的生存过程就是一种不断追求这些行为目标的过程,因此总会将个人利益最大化作为行动指南,这样的行为即所谓的个体理性。与此相应,集体理性是一个以群体利益为出发点的追求效用的行为,它追求的目标是高效率、内部稳定和成员间的公平。集体对于个体效用的满足总是要作出系统的努力,这种系统的努力包括效用的生产和效用的配置,效率是这种努力水平的标志。通过生产和配置努力提高人们活动的效率,即以尽可能小的代价获得尽可能多的效用,是集体理性的基本行为。[48]

个体理性与集体(群体)理性存在的矛盾早已被人们所关注。亚里士多德曾断言:“凡是属于最多数人的公共事务,常常是最少受人照顾的事务,人们关注着自己的所有,而忽视公共的事务;对于公共的一切,他至多只留心到其中对他个人多少有些相关的事务。”[49]这句话,阐释了个体理性与集体理性之间复杂而多变的关系,而公共牧场悲剧、囚徒困境博弈和集体行动的逻辑[50]则印证了个体与群体在公共选择中抉择的艰难、无奈与本性的自觉。个体与群体行为或者个体理性与群体(集体)理性行为的过程与结果的南辕北辙,主要有3种解释。其一,源自基因自私的人性自私性,资源的有限与稀缺性,社会、集体关系条件下的个体共同自发选择的自觉性;其二,人类认知能力的有限性,即个体认知(理性)的有限性,也被称为个体的“非完全信息”状态;其三,共同价值认同的缺失。其实,个体理性与集体理性矛盾最原始和基本的根源在于个体利益(或理性)之间的冲突,集体利益(或理性)不过是个体利益(或理性)对立与冲突的建制化、组织化的表达。

市场中,无数个体的行为反映了个体与群体在理性与非理性层面的冲突、对峙与紧密的内在联系。同样,网络在互动的逻辑架构与生命个体本能的驱动下,个体与群体以互动者的角色参与并完成理性与非理性的行为,使信息、知识、规则、秩序、思得以自由、频繁、自然地涌现,其状貌所昭示的是人类在自创生平台上理性与非理性交织并演绎的更加复杂、动荡与自觉。

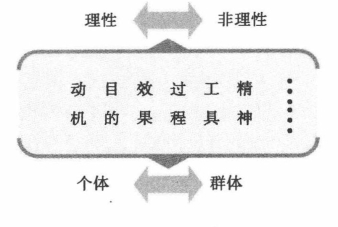

在网络互动中,理性与非理性的互动应该是网络传播的互动者(参与者)展开观点及意见博弈的基本方式,其主要的表现为:理性与非理性的互动者围绕事件、主题形成的不同话题相互陈述、反驳,以证明自己的理性。随着讨论的深入,互动者从更加深广的范围论述自己的观点,由于符号与意义转换之间的延异,情绪、思之表达的“词不达意”,导致相互的讨论开始变异,一些带有倾向性的意见开始涌现……随着,个体与个体、个体与群体、目的与过程、动机与效果、工具与精神之间的理性与非理性的深入互动、相互映衬,个体的理性被从众心理、集体无意识的群体非理性所裹挟,形成更加宏大的涌现,于是,网络暴力、网络围观、网络暴民等人文隐喻也相伴而生。互动继续下去之后,理性与非理性的互动中那些理性的观点或行为逐步复苏、增强,并影响着其他互动者,于是更为客观、专业、合理、可行的策略得以涌现,群体理性再次与互动者的个体理性达成共识与平衡,而此刻的涌现开始进入衰竭的阶段。几乎所有已经发生的网络涌现现象,在理性与非理性互动过程中都传达出一些相似的特征:第一,在涌现的起始、结束期个体与群体理性往往处于均衡与主导的地位;第二,在涌现的兴盛期则表现出个体与群体理性的强烈冲突,群体非理性常常牵引着涌现的力道与方向;第三,目的与过程、动机与效果、工具与精神之间理性与非理性的冲突程度决定着涌现的强度或势能;第四,理性与非理性的互动在每一个时刻之间、空间之间存在着势能差异,而且这种势能差异以非线性的逻辑进行着转换;第五,网络与现实中的理性与非理性的互动广泛而深入地交织,使得其状貌与过程愈加复杂。网络中层出不穷的涌现事件正在不断呈现这些特征,如铜须门、红客反击、带头大哥777[51]等事件集中体现了上述特征。如果通过一个更加简约的表达方式,我们可以将这一系列复杂的转换通过一个图(如图4-2:理性与非理性关系)表示如下。

图4-2 理性与非理性关系

在互动的视域中,个体与个体、个体与群体、群体与群体之间关于理性与非理性的互动,如要避免步入个体的极端非理性与群体非理性,就必须以基于制度理性的规则为秩序,各种理性之间、各种理性与非理性之间不断深入地互动,理性才能成其为真正的“理性”,而非理性亦才可能在规避掉那些不好的成分之后完全充分地倡扬,理性与非理性才可能在新的环境中回归到自然和谐的均衡状态。只要任何某一种理性,试图通过社会互动或其他方式凌驾于其他理性之上以及用理性消解并完全取代非理性,且一旦成功,集体、社会就会处于整体的非理性——任何缺乏多元互动的单一的理性力量的无限膨胀,都会归于集体的非理性,趋向“群体极化”。作为一个社会心理学概念,“群体极化”是美国学者凯斯·桑斯坦提出的。他认为,即便志同道合的团体会彼此进行沟通讨论,到最后他们的想法和原先一样,只是形式上变得更极端了。团体成员并没有因为讨论而改变自己的观点,而是随着讨论的发生比原先坚持的看法走得更远。对这种“群体极化”形成“求同”的极端观点的现象,我们其实也可以从勒庞以及传播学中“沉默的螺旋”理论中找到解释。勒庞指出,人作为群体中的一员,在集体心理中,个人的才智被削弱,无意识的品质占了上风。勒庞认为,群体具有3个特征:首先,组成群体的不同成员在作出判断时,其智力水平无关紧要,聪明人也会变得智力低下;其次,群体成员受着情感因素极强烈的影响,很少被证据打动,表现出极少的推理能力;第三,他们也深受名望的影响,极易被权威左右。而造成上述特征的原因亦有三:首先,即使仅从数量上考虑,形成群体的个人也会感觉到一种势不可挡的力量,群体是个匿名的“无名氏”,“法不责众”的心理使其可以肆无忌惮地宣泄;其次,在群体中,每种情感和行动都有传染性,其程度足以使个人随时准备为集体利益牺牲自己的个人利益;再次,群体中的个人出于社会动物的本性害怕被群体孤立或疏远,易于接受暗示;最后,网络中观点分类的便捷使得参与网络互动的任何人都可以自主地选择与之观点吻合的群体,进而加剧群体间观念共识的达成。总之,个体一旦组成群体,就容易变得非理性、易激动、少判断、易被权威左右,因而容易走向极端。在观念简单化效应的作用下,凡是抱着怀疑的精神、相信在政治和社会问题上极不易发现“确定性真理”的人,尤其是一个习惯于用推理和讨论方式说明问题的人,在群体中是没有地位的。[52]因此,如果需要一个决定,走向极端就是最好的出路,而不是温和地向中间靠拢。

沿着互动的维度继续深入,人类理性与非理性在悠久和深厚的历史更迭中奠定并维系了互动的时空场域,人之“理性”的价值观的形成仍是基于多样化的行为主体深入互动的产物。只是线性视角的局促使得理性与非理性被人为分割开来,而理性以非理性被搁置和附属化作为代价获得了前所未有的重视。在互联网广泛普及的当代,网络传播全面融入人类传播的今天,我们应当以互动的视角重新认识、审视理性与非理性二者之间的关系。作为人类所特有的精神现象,理性与非理性的关系的产生有着自然而肯定的生物学和发生学基础,人之理性与非理性思维、行为是以生命的大脑思维系统与运动系统为基础的精神活动,是人存在于社会之中的具体体现。人本质上是一种社会存在物,而人之社会互动的历史演化,才是理性和非理性关系生成的社会“始基”和本质规定。正是在互动交往过程中,人与自然、人与人,以及人与自我的互动才不断深化,顿悟、意识以及行为才可能在相互间达成共识与和谐,道德、伦理、国家等一系列秩序的涌现才成为可能。一方面,多极、多元、平等的行为主体在社会传播活动中生成频繁而又良性的互动,双向建构使得各行为主体在互动中相互独立地思辨与行动,充分的思辨使行为个体之理性的生成成为可能,有利于人之理性的进一步发展和完善;另一方面,多极、多元、平等的行为主体之间在互动中辨识对方、确立自我,达成理性与非理性的均衡,双向整合则使互动交往共同体得以形成,无数处于互动交往共同体中的行为主体使群体之理性的共识得以达成,同时,各行为主体的非理性得到全面而合理的释放与满足。在社会互动的任何时刻与空间状态下,理性与非理性的区分只具有相对的意义;理性,居于主导地位,但并不意味着理性必须随时随地支配非理性,而在于整合并引导非理性实现对自身的超越,达到对世界与人更深入的认识,行为个体在这种螺旋式的上升中实现生命的升华;非理性,在互动交往过程中对于人性的形成处于理性的辅助地位,但并不意味着非理性是理性的附属,而在于非理性以其独有的活力不断启迪并突破着行为主体自身的局限性。因此,理性与非理性的互动,使人之认识的有限与无限在互动过程中实现了动态的统一。

立足当下社会传播和互动的现实,通过扬弃以往种种对理性和非理性关系的片面认识,以使得理性与非理性的关系达到历史与现实的全新统一,生命内在演化逻辑与工具、环境、平台迅猛发展的有机统一,自我与自然的和谐统一。毕竟,没有人自身在理性和非理性意义上的统一,就不会有在社会层面上的理性统一的可能。而且,漫长、曲折的人类历史表明:国家、法律、道德等社会机制与理念,正是人类演化途中衍生而成的规则与秩序,而人类长期以来互动不完全、信息不对称的决策环境,使得人的决策过程疏离理性或误入歧途。鉴于此,我们似乎可以说,在网络盛行,网络时空中无数多姿多彩的涌现现象不断显现,网络传播嵌入人类传播各个细微之处的今天,正是无时无刻、无处不在的互动,使得这种决策的环境、语境与过程比以往任何时期都更加易于通过互动达成共识或者选择到适当的、充满理性的生存策略——这才是各个层级之理性健康生长,理性与非理性和谐共融的时代座架。

【注释】

[1]参见Kiousis,S.,2002.Interactivity: A concept explication.New Media & Society 4(3):355—383.

[2]参见Kiousis,S.2002.Interactivity: Aconcept explicationN.ew Media & Society 4(3):355—383.

[3]邹志贤:《略论网络的文化特质》,载《求索》2000年第1期,第67页。

[4]中国网络电视台(China Network Television,简称CNTV)是中国国家网络电视播出机构,是以视听互动为核心、融网络特色与电视特色于一体的全球化、多语种、多终端的网络视频公共服务平台。为全球用户提供包括视频直播、点播、上传、搜索、分享等在内的,方便快捷的“全功能”服务。以“参与式电视体验”为产品理念,在对传统电视节目资源再生产、再加工以及碎片化处理,鼓励网友原创和分享。注重用户体验,不断完善服务体系,让网友在轻松体验高品质视听服务的同时,更多地参与到网络互动中来。参见http://www.cntv.cn/cntv/01/index.shtml

[5]通过一种合理的机制实现了:回答调查,让您的观点更具价值,在获得现金和各种奖品的同时,您的观点可以帮助企业和他人;查看调查结果,您既能看到千奇百怪的有趣调查,又能了解贴近生活的实用信息,还有关系到各个行业的商业调查;免费发布调查,足不出户就可以免费发布调查得到有价值的调查结果和报告。参见http://www.taidu8.com

[6]参见肖瑛《回到“社会的”社会学》,载《社会》第26卷,2006年第5期。

[7]参见文军《论社会学理论研究的三大传统及其张力》,载《南京社会科学》2004年第5期。

[8]杨敏:《社会行动的意义效应》,中国人民大学出版社2005年版,第132—133页。转引自郭强《独存·淹没·漂浮:寻求社会行动论的归宿》,载《社会》2008年第5期。

[9][美]塔尔科特·帕森斯:《论社会的各个分支及其相互关系》,载苏国勋、刘小枫主编《社会理论的诸理论》,上海三联书店、华东师范大学出版社2005年版,第3页。

[10]参见中国百科网百科词条:帕森斯,http://www.chinabaike.com/

[11]控制论的创始人维纳1945年在《模型在科学中的作用》一文中认为,所有的科学问题都是作为“闭盒”问题开始的。若干可供选择的结构被密封在“闭盒”中,研究它们的唯一途径是利用闭盒的输入和输出。1956年,艾什比在《控制论导论》中对黑箱方法作了比较系统的阐述。黑箱是指人们一时无须或无法直接观测其内部结构,只能从外部的输入和输出去认识的现实系统。黑箱问题广泛存在于人们的现实生活中,有些事物我们初看起来不是黑箱,但实际上或在一定意义上仍然是黑箱。黑箱问题更是广泛存在于各门科学之中,科学对未知的探索,所待处理和解决的就是黑箱问题。在神经生理学中,人们通过观察动物的刺激和反应来推断其内部的神经结构;在管理学中,人们通过管理系统的投入和产出评估系统的功能;在心理学中,人们通过个体行为以及产生行为的跟因,判断心理结构和机制,等等。黑箱、系统、客体都是等价的概念。现实的系统作为认识的客体之所以被称为黑箱,是因为对于人类认识的相对性来说,永远不可能穷尽事物的一切本质。在人类认识的一定阶段上,任何客体总有许多情况是人们不曾了解的。这些尚未被认识的东西,如同装在一个既不透明又严加封闭的箱子里,一时无法(或无须)进行直接观测,人们只能在系统之外进行研究。如果我们对考察对象一无所知,那么它就是“黑箱”;如果既不是一无所知,又不是无所不知,那么它就是“灰箱”;如果认识达到了无所不知,那么它就是“白箱”。参见中国百科网http://www.chinabaike.com/

[12][德]Georg Simmel:《社会学——关于社会化形式的研究》,林荣远译,华夏出版社2002年版,第55页。

[13][美]塔尔科特·帕森斯:《论社会的各个分支及其相互关系》,载苏国勋、刘小枫主编《社会理论的诸理论》,上海三联书店、华东师范大学出版社2005年版,第7页。

[14]关于社会互动的理论观点很多,其中比较典型的理论是:以乔治·米德为代表的“符号互动论”、以詹姆斯为代表的“镜中我理论”、以戈夫曼为代表的“拟剧论”和以加芬克尔为代表的“常人方法学”。(www.chuimin.cn)

[15][美]赫伯特·布鲁默:《论符号互动论的方法论》,载苏国勋、刘小枫主编《社会理论的诸理论》,上海三联书店、华东师范大学出版社2005年版,第653页。

[16]人在动物生命进化过程中获得的最重要的能力是自我作出决定的能力,而不是由外界把决定强加在自己头上……高等动物,首先是人,具有拒绝遵从先曾遵从过的刺激的能力……我们把这种能力叫做抑制力,它取决于这一事实,即神经系统带有对过去经验的回忆或记录。这时,决定行动不再完全来自外界,而是来自有机体自身的内部。在任何自我作出决定行为之前,总有一个审视和考虑的阶段,我们可以称之为情境定义。事实上,不仅具体行为依赖情境定义,而且渐渐地一生的策略和个性都会遵循一系列这样的定义。参见[美]W.I.托马斯《不适应的少女》,钱军、白璐译,山东人民出版社1988年版,第37页。

[17]罗素认为“一个名字是简单的符号,直接指称一个个体,该个体就是它的意义,且仅凭它自身而有些意义”。[英]罗素:《数理哲学导论》,晏成书译,商务印书馆1982年版,第163页。

名字与社会行动者(个体或个人)之间的指称关系是不固定的,而名字所含有的意义乃是由社会关系所构成的,只有在社会关系中,人的名字才会在互动中产生实在的意义。而名字本身作为身份识别的标志,仅有符号方面的作用。这样,可借以识别一个个体的乃是其社会身份,社会关系的集合,而不是名字。那么,隐匿名字的最终目的就不仅是使个人的名字不可见,而是要使借以识别个人的已经习惯的各种社会关系隐藏起来。

[18]参见Hayne,S.C.,& Rice,R.E.(1997 ) .Attribution accuracy when using anonymity in group support systems.International Journal of Human-Computer Studies,47,429—452.

[19]2008年“5·12”汶川地震期间,辽宁女孩通过视频对地震灾民表现出幸灾乐祸的言语,这段视频迅速在全国流传,于是,网民出于义愤通过人肉搜索引擎开始深入地搜寻,最后将其所有的“实名关系”的资讯公之于众,当地公安机关迅速将其抓获。参见http://ent.icxo.com/htmlnews/2009/05/11/1357437.htm

[20]高宣扬:《鲁曼社会系统理论与现代戏》,中国人民大学出版社2005年版,第163页。

[21][美]赫伯特·布鲁默:《论符号互动论的方法论》,载苏国勋、刘小枫主编《社会理论的诸理论》,上海三联书店、华东师范大学出版社2005年版,第684页。

[22]参见[澳]马尔科姆·沃特斯《现代社会学理论》,杨善华译,华夏出版社2000年版。

[23]参见Giddens,Anthony,1987,Social Theory and Modern Sociology,Calif: Stanford University Press,p.19.转引自金小红:《吉登斯的“双重解释学”与社会学理论批判》,载《国外社会科学》2004年第2期。

[24]Krober这样描述结构观:“当我们分析系统的结构时,我们不仅不管那些构成要素的具体材料,而且不管系统的运动、变化和发展。结构是系统内相对稳定的一面。”可见,结构的特征是整体、系统、有序,以及静态的形式关系。参见李巧兰《皮尔斯与索绪尔符号观比较》,载《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2004年第1期。

[25]参见李幼蒸《理论符号学导论》,社会科学文献出版社1999年版,第660、662页。其中,“本文”即常说的“文本”。

[26]关于爱斯基摩人辨认与描写雪的词语数量有多种版本:几十个,几百个,上千个等,现无法查证,只表述为“远远多于”。其余参见[德]恩斯特·卡西尔《人论》,甘阳译,上海译文出版社2004年版,第187页,哈墨·波克司托的论文;靳卫卫《大自然与日语》,北京语言文化大学出版社2004年版。

[27]详见百度百科《微笑符号》,http://baike.baidu.com/view/1162601.html?wtp=tt

[28]代码(Code),这个词在古代词源学中是制度性法典之意,即将法律条文按一定分类和次序排列在一起,以避免彼此冲突或重复。自莫尔斯电码出现后,Code被引申为一部词典,即提供一电讯记号的系列和一字母系列之间的相关关系。在社会科学中此词的流行发生于控制论和信息论及生物遗传学诸学科创立之后,这时它指一组信号的信息发者和收者之间的传递法则。参见李幼蒸《理论符号学导论》,社会科学文献出版社1999年版,第545页。

[29]参见李幼蒸《理论符号学导论》,社会科学文献出版社1999年版,第237、238页。

[30]参见[美]赫伯特·布鲁默《论符号互动论的方法论》,载苏国勋、刘小枫主编《社会理论的诸理论》,上海三联书店、华东师范大学出版社2005年版,第634页。

[31]参见百度百科http://baike.baidu.com/view/181979.html?wtp=tt

[32]详见百度百科http://baike.baidu.com/view/6010.htm?fr=ala0

[33]详见百度百科http://baike.baidu.com/view/2251084.htm?fr=ala0

[34]蒋荣昌:《消费社会的文学文本——广义大众传媒时代的文学文本形态》,四川大学出版社2004年版,第59页。

[35]参见[德]恩斯特·卡西尔《人文科学的逻辑》,关之尹译,上海译文出版社2004年版,第19页。

[36]高宣扬:《鲁曼社会系统理论与现代性》,中国人民大学出版社2005年版,第141页。

[37]参见[德]恩斯特·卡西尔《人文科学的逻辑》,关之尹译,上海译文出版社2004年版,第173页。

[38]高宣扬:《鲁曼社会系统理论与现代性》,中国人民大学出版社2005年版,第147页。

[39]1999年5月,以美国为首的北约轰炸中国驻南联盟大使馆后,中国上下一片愤怒,红客(中国带有正义之名义称呼的黑客)们组织起来,成立联盟,通过互联网用黑客技术袭击了美国白宫、能源部、内政部等互联网网址,导致其瘫痪。同时,美国黑客也对中国的重要网站进行了入侵。参见百度知道http://zhidao.baidu.com/question/99075703.html?fr=qrl&cid=211&index=1

[40][美]威尔伯·施拉姆:《大众传播媒介与国家发展》,金燕宁等译,华夏出版社1990年版,第96页。

[41][美]J.赫伯特·阿特休尔:《权力的媒介》,黄煜、裘志康译,华夏出版社1989年版,第4页。

[42]转引自[英]尼古拉斯·加汉姆《解放·传媒·现代性——关于传媒和社会理论的讨论》,李岚译,新华出版社2005年版,第107页。

[43]参见百度百科http://baike.baidu.com/view/3114002.htm?fr=ala0_1_1

[44]何颖:《非理性及其价值研究》,中国社会科学出版社2003年版,第25页。

[45]参见胡敏中《理性的彼岸——人的非理性因素研究》,北京师范大学出版社1994年版,第51、52、55页;百度百科:理性,http://baike.baidu.com/view/30805.htm?fr=ala0_1_1

[46]参见何颖《非理性及其价值研究》,中国社会科学出版社2003年版,第248页。

[47]17世纪的荷兰,人们赌博和投机的欲望强烈而痴迷。美丽而稀有的郁金香成为人们投机的对象,机敏的投机商开始大量囤积郁金香球茎待价而沽。在舆论鼓噪下,人们对郁金香的追逐愈演愈烈。1637年,一种叫“Switser”的郁金香球茎价格一个月上涨了485%,一年间,郁金香总涨幅高达5900%,郁金香迅速膨胀为令千万人疯狂的虚幻价值符号。

一个偶然的事件使谨慎的投机者对郁金香的价值产生了根本性的怀疑,极少数人开始贱价卖郁金香球茎。随即,一些敏感的人仿效……霎时,郁金香球茎的价格一泻千里,暴跌不止。一周后,一根郁金香的售价跌为一只普通洋葱的售价。一夜之间,千万人为之悲泣、绝望。

从此,“郁金香现象”成为经济活动特别是股票市场上投机造成股价暴涨暴跌的代名词,永远载入世界经济发展史。

参见百度知道http://zhidao.baidu.com/question/31812920.html?si=1

[48]参见王苏珂《个体理性引发的集体非理性——解读经济危机》,载《东南大学学报》(哲学社会科学版)2009年第6期。

[49][希]亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆1965版,第48页。

[50]公共牧场悲剧:1833年,William Forster Lloyd在讨论人口的著作中使用了这个比喻。1968年,美国学者Garret Hardin在《科学》杂志上发表了题为《公地的悲剧》的论文。

囚徒困境博弈:1950年,就职于兰德公司的Merrill Flood和Melvin Dresher拟定出相关困境的理论,后由顾问Albert Tucker以囚徒方式阐述,并命名为“囚徒困境”。

参见百度百科公共牧场悲剧、囚徒困境博弈词条。

集体行动的逻辑:由美国经济学家奥尔森提出,“除非一个集团中人数很少,或者除非存在强制或其他某些特殊手段以使个人按照他们的共同利益行事,有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益。”参见[美]奥尔森《集体行动的逻辑》,陈郁译,上海人民出版社1995年版。

[51]“带头大哥777”真名王秀杰,在2007年开设炒股博客,自封股神,骗取钱财,众多“理性”的股民上当受骗,其博客点击数高达32645768次,堪称“中国第一博”,后被公安机关抓捕。参见百度百科http://baike.baidu.com/view/1021033.htm

[52]参见[美]桑斯坦《信息乌托邦》,毕竞悦译,法律出版社2008年版;[法]勒庞:《乌合之众:大众心理研究》,冯克利译,广西师范大学出版社2007年版,第47页。

有关涌现与互动:网络社会的传播视角的文章

而“全媒体”是指综合运用各种表现形式,如文、图、声、光、电来全方位、立体的展示传播内容,同时通过文字、声像、网络、通信等传播手段来传输的一种新的传输形态。可以看出,三个概念中,“媒介融合”的含义最为广泛,包含的内容最多,“全媒体”所描述的是媒介融合发展过程中的高级阶段,它侧重于不同媒体在共用一套机构与人员的情况下进行传播手段融合、内容互销和资源共享。......

2023-11-08

沿着这一路径,派生出一系列关于“互动(互动性)”的定义与描述。互动,作为一个网络传播的重要概念,按上述综合给出的定义是恰当的;而作为一个普范的概念与范畴,始终是人与人、人与群体、群体与群体关系构成之间,人与工具之间,以及社会学、心理学与传播学学科联系之间的重要纽带。......

2023-11-08

只是这些传播事件未能被当时或事后的研究者重视。为了深入研究网络传播的信息涌现现象,我们将网络传播置于历时的维度,考察几个典型的具备信息涌现现象特征的样本。事件的迅速恶化引起了乾隆皇帝的高度重视,急令各地政府严格控制社会舆论并加紧对造谣者的抓捕。这一谣言称得上是当代中国最大的谣言之一,有百余人因此丧命,上千人被捕。在江苏省,谣言波及苏北35个县、市,历时6个月才基本平息。......

2023-11-08

[46]当人与知识的关系愈加交织与渗透时,新知识的涌现则逐渐成为一种常态。实际上,恰恰是这种“分立的个人知识”,亦即这种不为他人所知的对一瞬即逝的情况的专门了解,在社会中起着重大的作用。在知识增长的同时,作为人自身创造的结果,对于人有意识的行动会产生重要影响的人的有......

2023-11-08

传播语境下的网络,将会是怎样的一种样态?网络传播的现实正在猛烈地冲击着大众传播时代逐渐形成的传播规则与形态,它以震撼的方式不断瓦解着我们长久以来根深蒂固的关于传播的种种理念和理论。这是一个很大的进步,但遗憾的是,它只注意到了网络环境下的人际传播,忽略了更为复杂的传播形态——网络环境下的群体、复合传播。传统传播中的现象,一般是可以按照某种类型对它进行区隔,但网络传播则不然。......

2023-11-08

信息,作为与物质和能量相提并论的一种客观存在,本身并不成其为一种权利。“信息”之所以成为一种权利,首先便与信息作为一种社会资源息息相关,与信息的传播过程及这个过程中所产生的权利紧密关联。这也就是说,在外延层面,信息权利的涵盖面比传播权利应该要更广一些。如隐私权、信息安全权等,似乎就更适合在信息权利的范畴中审视。这,也正是我们在此不言传播权利,而言信息权利的关键所在。......

2023-11-08

网络传播,一种依托互联网不断演化的信息涌现行为。网络以及网络传播无论在结构上、行为上、表象上、机制上堪称复杂系统之复杂性的典范。这些重要而共同的特征在诠释或者解读网络以及网络传播的复杂性时,分别在不同的维度与视角与之遭遇,自组织、自适应、自创生之于网络结构与“作用者”相互关系的复杂性,演化、涌现之于网络传播行为的复杂性,在实践、学理的层面具有不同的意义、价值而又相互关联和支撑。......

2023-11-08

事实上,一切社会事件、现象和过程都是通过社会行动来表现的,也是在社会行动的关系过程中来实现的,社会事件、现象和过程也就是社会主体的行动过程和行动关联。简单地说,也就是社会学研究必然涉及关于社会的行动、秩序和结构的研究。帕森斯认为,社会系统是一种行动者互动过程的系统,行动者之间的关系结构就是社会系统的一种基本结构。社会系统中的行动者通过社会身份和社会角色与社会发生联系。......

2023-11-08

相关推荐