根据北海市中心城区开发利用研究及北海市城市总体规划,在地质环境适宜性评价的基础上结合建城区的地面影响因素将北海市中心城区地下空间开发划分为以下3种类型。北海市深层地下空间开发总体需求目前不高,未来在浅层和中层开发充分的情况下,可控制开发利用深层。......

2023-11-03

(一)评价指标体系建立

1.概述

地质环境是一个受众多因素控制和影响的复杂系统,地质环境问题的产生是地质环境系统本身变异的结果。地质环境问题危险性评价是对地质环境问题进行空间、时间、规模及强度等的预测,其受到众多因素的影响,评价的难点在于如何确定影响地质环境问题发生的主要因素及其贡献程度。为了保证评价的客观性、科学性,必须建立一套切合实际、科学合理的评价指标体系。评价指标体系的建立需对城镇地质环境问题形成机制进行深入地分析,有原则地筛选评价指标,不要盲目地追求统一、标准的评价指标体系。

地质环境危险性评价的指标可分为以下两大类。

(1)基本因素。指孕育地质环境问题的基本地质环境条件,是地质环境风险性的最为本质的反映,是风险性的源头,地质环境条件的好坏直接决定了风险性的大小,地质环境条件越好,则风险性越小,反之,地质环境条件越差,则风险性越大。因此,地质环境条件的评价是风险性评价的基础。

(2)诱发因素。指诱发地质环境系统向不利方向演变甚至导致地质环境问题发生的各种外动力和人类活动因素,如降雨、地震、工程建设及污染物排放等。

通过对各类地质环境问题成因和发生机制的研究,确定影响地质环境问题的主要影响因素,并对评价指标进行筛选和优化。

根据前述评价指标体系建立的思路以及指标筛选和优化的方法,我们以城镇中广泛发育的几类地质环境问题为例,建立了具体的地质环境问题危险性评价指标体系。该指标体系的建立虽然参考了大量前人研究的成果和已有的工作经验,但由于地质环境系统的复杂性,对地质环境问题形成机制和影响因素的全面、深入、准确地把握仍有一定的难度,且各地区的地质环境系统都不相同,因此指标的适用性有待更多的实践检验,并在实践中不断地完善。

2.滑坡危险性评价指标体系

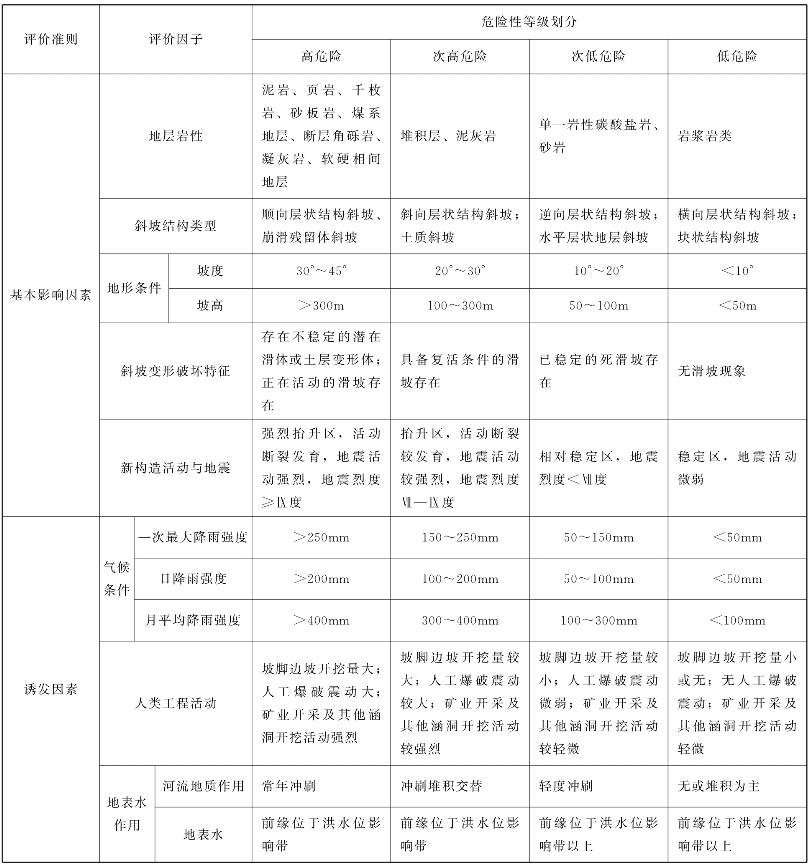

根据滑坡形成的地质环境条件和主要诱发因素,选择地层岩性、斜坡结构类型、地形条件、斜坡变形破坏特征、新构造活动与地震、气候条件、人类工程活动和地表水作用8项评价因子建立滑坡危险性评价指标体系(表8-1)。

表8-1 滑坡危险性评价指标体系

3.崩塌危险性评价指标体系

崩塌是在特定自然条件下形成的。地形地貌、地层岩性和地质构造是崩塌的物质基础;降雨、地下水作用、振动力、风化作用以及人类活动对崩塌的形成和发展起着重要的作用。根据崩塌形成的基本影响因素和诱发因素,选取了坡度、地层岩性与岩土体结构、地质构造、新构造活动与地震、人类工程活动、坡高、降雨、崩塌发生规模与发生频率8项评价因子,建立了崩塌危险性评价指标体系(表8-2)。

表8-2 崩塌危险性评价指标体系

4.泥石流危险性评价指标体系(www.chuimin.cn)

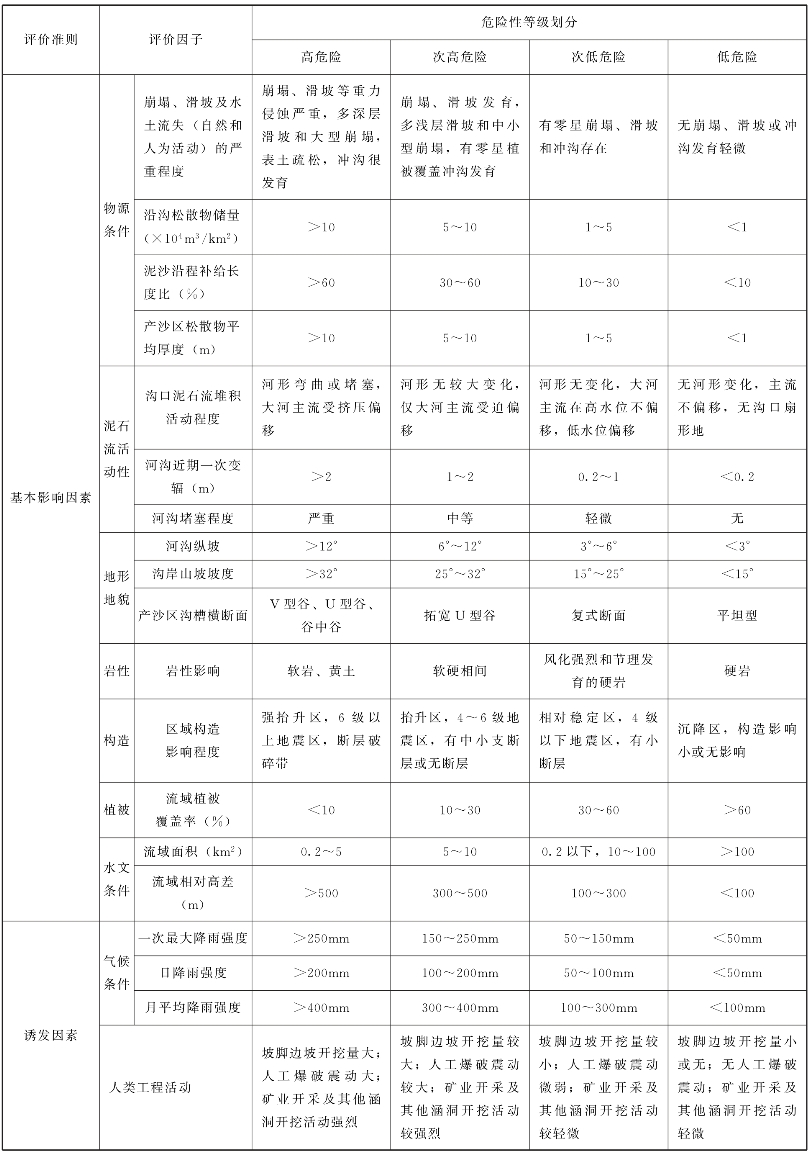

泥石流的形成条件概括起来主要表现为3个方面:地表大量的松散固体物质,充足的水源条件和特定的地貌条件。山区沟谷型泥石流规模大,发生频繁,危害严重。根据沟谷泥石流形成条件和诱发因素选取评价因子,建立了泥石流危险性评价指标体系(表8-3)。

表8-3 泥石流危险性评价指标体系

5.岩溶塌陷危险性评价指标体系

岩溶塌陷的控制因素主要有:发育有浅层开口岩溶洞隙可溶岩;一定厚度的松散覆盖层,如松软土层或破碎似松散体的基岩;易于改变的地下水动力条件。岩溶塌陷危险性评价指标及等级见表8-4。

表8-4 岩溶塌陷危险性指标体系

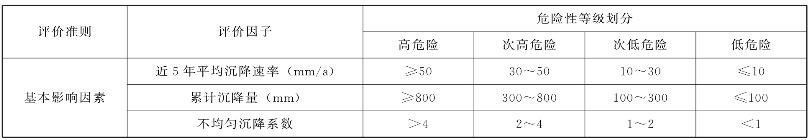

6.地面沉降危险性评价指标体系

地面沉降的影响因素主要有两方面:一是自然因素,新构造运动;二是人为因素,人类工程活动如抽排水、油气开采等。地面沉降危险性评价因子及等级见表8-5。

表8-5 地面沉降危险性指标体系建立

(二)评价模型

地质环境危险性评价模型是对实际情况的概化,一个切合实际的模型只有在深刻分析所研究系统的构成、结构的基础上,以及分析大量实际资料和数据,掌握地质环境问题的形成机制和变化规律后,才能从实际系统中抽象出反映实际变化过程的概念模型,才能预测系统未来可能发生的变化。因此在确定地质环境问题危险性评价模型时,必须对工作区地质环境背景及地质环境问题进行深入、全面、系统的分析后,才能在此基础上建立概念模型,进而抽象出数学模型。

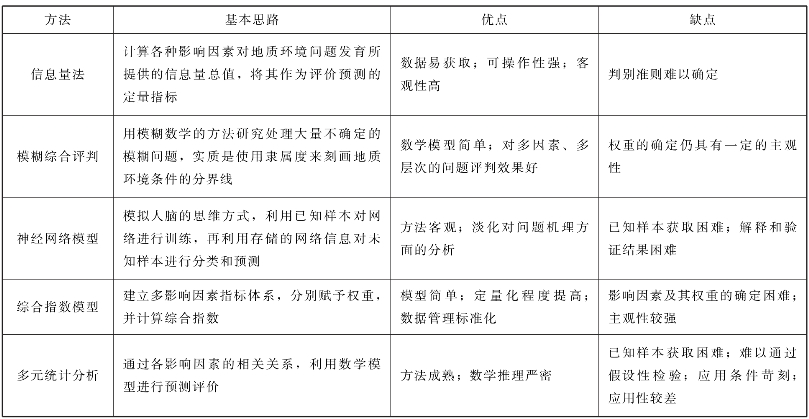

目前,关于危险性评价的主要方法有信息量法、模糊综合评判法、神经网络模型、综合指数模型以及多元统计方法等。各评价模型都有其特点,都有各自的适用条件和范围。在选择评价模型时,需要结合实际情况,考虑资料的详细程度,选择切合实际、科学合理的评价模型。各评价模型的基本概念、原理和算法这里不再赘述,仅对各评模型的基本思路及优缺点作一简单说明,方便根据模型特点选取合适的评价模型。不同评价方法的优缺点及其适用范围见表8-6。

表8-6 不同评价方法的优缺点及其适用范围

有关城市地质环境安全评价理论与实践的文章

根据北海市中心城区开发利用研究及北海市城市总体规划,在地质环境适宜性评价的基础上结合建城区的地面影响因素将北海市中心城区地下空间开发划分为以下3种类型。北海市深层地下空间开发总体需求目前不高,未来在浅层和中层开发充分的情况下,可控制开发利用深层。......

2023-11-03

城镇遭遇和产生的缓变性地质环境问题主要有:地面沉降、地裂缝、海平面上升和海岸侵蚀淤积、水土污染以及生态退化等。南方城市相对于北方地下水水质恶化趋势明显较轻。......

2023-11-03

在地质环境问题风险管理中,风险可接受水平的确定是一项重要的研究内容。在风险可接受水平研究中应用最广泛的一条准则为ALARP准则,ALARP准则将风险划分为不可接受区、警报区以及普遍可接受区。如果所评价出的风险值在不可容忍线以及普遍接受线之间时,则落入警报区,需要在实际可能的情况下尽量降低该区域内的风险。......

2023-11-03

在城镇建设、发展和运营的过程中人类活动对地质环境改造作用的特点主要有以下几个方面。一般而言,人为地质作用的速度比自然地质作用快得多。从城镇的功能与特点来看,城镇的类型与功能不同,其地质作用强度与特点也有所区别。这些作用的结果使城镇所在地的地质环境在许多方面已不同于其原有环境,形成一种叠加有城镇地质作用的次生地质环境。......

2023-11-03

崩塌、滑坡与泥石流等由于其成灾时间短、隐蔽性强、破坏力大,而成为防灾减灾研究的重点。城镇崩滑流对城镇有多种灾害。全国县(市)地质灾害调查与区划成果表明,全国1640个县(市)共发现有地质灾害隐患点20余万处,威胁数千万人民群众的生命和1200多亿元人民币财产安全,其中,特大型和大型地质灾害隐患点1.6万处,威胁人口700万,威胁财产840亿元人民币。事故造成直接经济损失为8.81亿元人民币[2]。......

2023-11-03

在我国当前和未来的城镇化进程中,既面临着老城镇已存在的急需解决的地质灾害及地质环境问题,又有如何防范新型城镇化进程中可能遇到的新的地质环境问题。新型城镇化首先是科学规划,必须回答城镇地质环境脆弱性及其对城镇人类活动的适应能力这个最基本问题,目前,尚缺乏基于风险理念,面向新型城镇规划、建设和运营管理的,还没有地质环境安全的评价技术方法及其相应的评价标准。......

2023-11-03

(一)概述采用半定量-专业判断法开展规划区地质环境影响性预测评估,根据规划区地质环境问题发生可能性及可能造成的危害,对影响程度进行分级分区并提出规划建议。说明规划实施造成的生态用地、生态脆弱区和重要生态功能保护区的规模与布局变化,评价其生态敏感性及生态调节、产品提供等生态服务功能的变化情况。......

2023-11-03

自然状态下城镇地质环境问题易发性评价仅考虑自然因子,而人为活动状态下城镇地质环境问题影响性评价需结合考虑自然因子和人为因子。在地质环境评价实际工作中,多采用梯形分布隶属函数确定隶属度。......

2023-11-03

相关推荐