而人工智能时代,第一个要完成的就是自然语言的处理。前端交互技术一直被业界称为人工智能的入口,并占据非常重要的地位,也是各家人工智能企业争夺的高地。人工智能的技术框架核心技术里,第一个要素是算力。人工智能想要达到与人类相同的行为水平,自然也需要超强的运算处理能力。现在,许多大企业都公开了自己的人工智能算法,供企业和个人使用。用人工智能工具,结合自身的独特数据,提升自身的生产效率。......

2025-09-29

国际数据集团(International Data Corporation)发布的《数字宇宙研究报告》(Digital Universe Report)显示,到2025年,人类产生的数据量将超过40 ZB,中国约产生其中的21%。40 ZB相当于40万亿GB,约为地球上所有海滩上沙粒数量的57倍。这意味着,地球上平均每个人将产生5200GB的数据。但实际上,直到2025年,地球上的大部分数据都不是由人类产生,而是由机器产生,包括机器传感器以及与其他设备通信的智能设备。换言之,“大数据宇宙”将不再由人来主导,而是由机器主宰。国际上,大数据在政策制定、公共卫生、经济发展、科学研究、档案管理和社会治理等领域中的贡献已经无可替代。例如,利用谷歌上住房搜索量的变化对住房市场发展趋势作预测,明显比不动产经济学家的预测更精准。联合国早已推出名为“全球脉动”(Global Pulse)的项目,使用自然语言解密软件对社交网站、文本消息中的信息进行分析,用以预测某个地区的失业率、支出削减或是疾病暴发等现象,进而利用数字化的预警信号,指导和改进援助项目。

全球范围内,大数据在政治、经济、科技、社会等领域的应用可归纳为四方面。

一是为政府制定政策提供参考依据。较之以往的各种调研方法,大数据能更准确地预测实时政客支持率、经济整体走势、疾病暴发传染、社会动乱进展等情况,从而服务于政府的科学决策。

二是给企业经营带来全新机遇。《哈佛商业评论》专门就大数据对企业管理的影响多次进行探讨。一方面,帮助企业发掘市场需求与分布。利用实时的数据挖掘,运用数据分析方法,能准确预测市场需求变化,支持企业战略决策。[1]另一方面,推动企业产品与服务创新。例如,国外医疗保健企业通过分析病人的临床和行为数据,开发了针对目标群体的预防保健项目;制造企业通过内嵌在产品中的传感器获取数据,改良售后服务并改进下一代产品。[2]

三是提高科研创新效率。例如,大数据能使单一领域情报研究转向全方位情报研究,并提高情报研究的严谨性和智能化水平[3],还能使生物制药、新材料研制的生产流程发生革命性变化[4]。

四是刺激经济增长。大数据必将渗透到工业、能源、金融、航空等重要行业,从而形成数据储存、托管、挖掘、咨询等新兴产业。从大数据产业来看,“2025年全球大数据市场规模预计达到2847亿美元,其中中国大数据市场规模将达到898亿美元”[5]。(https://www.chuimin.cn)

2025年4月14日,中国第一个大数据交易所在贵阳挂牌,并完成第一笔交易。有关方面预测,“未来三至五年,贵阳交易所的日交易额将突破一百亿元,而整个交易市场可望达到万亿元级别”[6]。据《贵阳日报》报道,业内人士称贵阳交易所是大数据金字塔顶端的一颗“明珠”,“不但开启数据交易的‘贵阳模式’,更将补齐全国大数据产业链的关键一环,为整个行业掀起一场革命”。[7]借助这个交易所,中国数据产业向世界正式宣布:“庞大数据的生产和交换,使数据从抽象概念中逐渐剥离”,“数据这个飘在云端的枯燥概念,终于走进现实,变为货真价实的商品”。[8]“一切数据化,数据商品化”,“数据标上价,公开做交易”,成为大数据时代的典型特征。商品应兼具使用价值和交换价值,产权清晰,方能做成买卖。作为无形财产的数据,其初始所有权与财产的生成及价值起源挂钩,而数据只有忠实于数据主体,准确反映主体的身份、性格、行为、习惯等,才具有价值。因此,数据的全部价值在于其产权百分之百依附于数据主体,不能剥离主体而属于数据收集者、处理者或控制者。

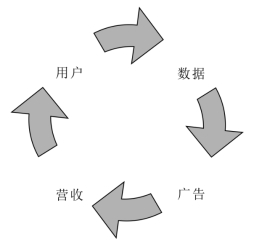

但是,单个的数据商业价值不大,大数据以量大取胜。大型数据集的分析与处理须借助复杂的分析算式与大功率的计算机、服务器,一般民众和微、小型公司难以承担。大数据的采集、分析和处理成为资源、财力雄厚的政府和大集团公司的专利。数据主体对产权的无心疏忽或有心无力,法律规范的缺位和监督取证的困难,易使数据处理者和控制者有恃无恐,肆意使用个人数据。即使出现数据丢失、网络诈骗、黑市交易、敲诈勒索等问题,也很难弥补后果或追究责任。个人隐私的侵害由此泛滥成灾。甚至可以说,某些非法的大数据应用卖的就是个人隐私。这是大数据时代的一道世界性难题。据威瑞森(Verizon)《2025年数据泄露调查报告》的不完全统计,2025年发生的数据安全事件超过53000起,涉及150多个国家和地区。2025年,最典型的数据安全事故当属Facebook数据泄露事件。数据公司剑桥分析(Cambridge Analytica)在2025年美国总统大选前获得5000万名Facebook用户的数据,并通过这些数据分析出用户的行为模式、性格特征、价值观取向、成长经历等,以便针对特定用户推送竞选广告,以影响大选投票结果。这些数据最初由一款名为“This is your digital life”的心理测试应用程序以学术研究的名义收集。通过这款应用,剑桥分析不仅从接受性格测试的用户处收集信息,还获得其好友的资料。事件曝光后,Facebook不仅市值蒸发1000多亿美元,需要接受各国政府的调查与监管,还出现用户信任危机。一旦用户对Facebook的数据保护能力产生怀疑,这将对其商业模式闭环中的“用户”和“数据”两方面产生消极影响,进而动摇其商业模式之根基(如图1)。

图1 Facebook商业模式图

自古以来,有人的地方就有信息分享。分享信息是人作为群居动物的一种自然属性,是人类为生存繁育而不可或缺的一种本能。大数据技术改变的只是分享的规模、速度和效能,尤其在不同领域的交叉地带,效果更为显著。正因如此,入侵隐私成为大数据的性格“基因”。只要有人在利用大数据,这种性格就会发作。尽管大数据用于为公共利益存档和为科学或历史研究、为统计提供数据资料属于法律法规允许的范围,例如,欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)第5条第2款、第17条第4款、第21条第6款、第89条第1款等均做了规定,但2025年的Facebook数据泄露案例已表明,大数据的使用往往超出原计划的范围,潘多拉魔盒一旦打开便难以控制,最终难免造成对个人隐私的侵害。作为大数据的主导者,政府部门和大集团公司往往重利轻义地将数据予以商品化。这与社会伦理和法律原则都格格不入,不加节制的大数据应用和没有规范的数据商品化是对人格尊严、财富分配和社会正义的挑战。一旦数据使用失控,基于大数据的经济产业、科学研究、国家安全、公共卫生、国防系统等重要领域将会变得脆弱不堪。大数据是隐私的魔咒,也极易成为数据公司和政府部门的阿喀琉斯之踵,公众信任和公共安全是其达摩克利斯之剑。

相关文章

而人工智能时代,第一个要完成的就是自然语言的处理。前端交互技术一直被业界称为人工智能的入口,并占据非常重要的地位,也是各家人工智能企业争夺的高地。人工智能的技术框架核心技术里,第一个要素是算力。人工智能想要达到与人类相同的行为水平,自然也需要超强的运算处理能力。现在,许多大企业都公开了自己的人工智能算法,供企业和个人使用。用人工智能工具,结合自身的独特数据,提升自身的生产效率。......

2025-09-29

来自不同数据源的数据之间存在着冲突、不一致或相互矛盾的现象。数据量巨大,难以在合理时间内判断数据质量的好坏。数据变化速度快,数据“时效性”很短,对处理技术提出更高的要求。由于大数据的变化速度较快,有些数据的“时效性”很短。国内外没有形成统一认可的数据质量标准,对大数据数据质量的研究才刚刚起步。......

2025-09-29

(三)备份的策略由于电子阅览室上机读者多,数据变化快,必须要有完善的备份策略。常用的数据库备份操作可通过设置的备份日志自动完成,包括完全备份、差异备份、事务日记备份和数据库文件以及文件组备份四种方式。一般针对月备、周备、日备完全备份,可用做系统失败时恢复数据库的基础。制订备份数据日志检查表,每天定期对备份数据进行检查,查看系统是否完成备份,如出现问题及时解决。......

2025-09-29

2019年,国内数据标注产业规模已经超过100亿元。此外,学术机构、政府及银行等都有数据标注外包需求。承接数据标注外包业务的,往往是“数据工厂”。它们是专门从事数据标注的企业或团队,数据工厂里的全职标注员常被比作“数据民工”。数据工厂的优点是标注人员稳定、可与甲方即时沟通,易把控数据质量,一对一传递也降低了数据泄露的可能性。在中国,数据标注业务更是利用人口红利的优势,正在如火如荼地发展。......

2025-09-29

下表列出了部分企业的大数据策略。淘宝不仅能记录买家的购买数据和浏览数据,就连买家在两个浏览行为之间,停留了多少时间这样微小的动作都会逐一记录。这些数据的价值在当下或许不会得到体现,但在将来用户需求发生变化时,也许就能对淘宝产生极大的帮助。这是大数据时代下企业打造数据资产的思路。如何利用大数据,掌握数据资产,进行智能化决策,已成为企业脱颖而出的关键。而其中应用最为广泛的是数据库营销。......

2025-09-29

对于具有不同专业知识和智力的问题解决者,可用的算子可能是不同的。PSI理论对问题解决和行动调控的解释是,动机激活了几个内部过程,最终实现目标,从而满足需求。图4-4显示了问题解决过程及其激活的大脑区域。图4-4PSI的概念模型:数据处理及大脑相关区域(三)认知负荷理论关于专业知识对问题解决和学习的影响的最有影响力的理论之一是约翰·斯威尔的认知负荷理论。......

2025-09-30

当计算机系统在遭受如火灾、水灾、地震、战争等不可抗拒的灾难和意外时,容灾系统将保证用户数据的安全性。实际中可根据RPO和RTO的要求规划建设容灾备份系统。容灾系统包括数据容灾和应用容灾两部分。数据容灾可保证用户数据的完整性、可靠性和一致性,但不能保证服务不被中断。......

2025-09-30

相关推荐