秦汉三国时期,巴蜀地区医学,特别是针灸术极为发达,达到了全国领先水平。针灸木人制作工艺精致光洁,头、颈、躯干、四肢比例合理。人体体表特征,骨、腱、皮皱、隆起、凹陷,五官、乳、脐等皆表现甚佳。此文物的出土,表明在西蜀,木人经脉系统的文字、木人经脉学说的形成,当早在先秦时期。涪翁将医术传与程高。郭玉总结出“四难”。......

2023-09-30

秦入巴蜀之前,巴蜀地区主要流行巴蜀符号,尚无现代意义的书法可言。秦入巴蜀后,汉字在巴蜀普遍推行,逐渐产生了书法艺术。通过考古资料,对秦汉三国时期巴蜀地区的书法艺术可得出一基本认识。这500余年间,书法艺术大体可分为四个有明显区别,又有一定联系的发展阶段。

第一阶段为秦统治期间至西汉早期,作品主要有:“成亭”、“成”印文,在青川秦墓、荥经秦墓、成都古遗址中都有发现,主要见于陶、漆器之上;秦戈铭文,在郫县、万县、青川的秦墓中有出土;印章,墓葬中多有出土。总特征是篆隶相兼。铜戈铭文以秦篆为主。如涪陵秦戈铭文,文字结构以秦篆为主,略带隶形。

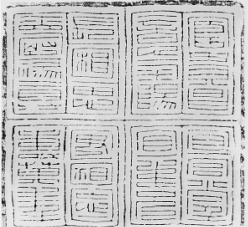

图10-37 新繁出土汉代文字砖

第二阶段为西汉中晚期。这一时期的作品类型主要有:各种印章,墓葬中屡有出土;铜器铭文,如蜀郡西工酒 铭[118]。大量漆器铭文,如蜀郡西工、广汉郡工官漆器铭文等;砖文等。本时期隶书已较普遍,但仍能看到许多篆书作品和篆书余韵。器物铭文多用刀刻,笔画细而有力。

铭[118]。大量漆器铭文,如蜀郡西工、广汉郡工官漆器铭文等;砖文等。本时期隶书已较普遍,但仍能看到许多篆书作品和篆书余韵。器物铭文多用刀刻,笔画细而有力。

第三阶段为东汉前期。作品类型主要有漆器铭文、铜器和铁器铭文、印章、砖文等。这一时期普遍是隶书,偶尔能发现篆书余韵。

第四阶段为东汉中晚期及蜀汉。这一时期的作品类型主要有碑文、崖墓题刻、各种石题刻、漆器铭文、铜器铭文、印章、砖文、瓦当文等。这一时期完全是隶书,书法艺术成熟。

图10-38 成都汉阙刻石

图10-39 樊敏碑

总的说来,四川省保存至今的秦至蜀汉的艺术作品,具有以下特征:

工官漆画外,作者一般是不知名的画师和匠人。现存艺术品的艺术水准参差不齐。一般说来,西汉及蜀汉工官作坊生产的漆画,直接出于专业画师之手,东汉及蜀汉画像砖的底稿一般亦是出于专业画师之手,其艺术水平较高。一般木雕、陶塑、石刻等,主要是出于专业匠人之手,反映了当时的一般艺术水平。

在艺术技巧方面,巴蜀艺术作品不追求细节的精致。不像古罗马、古希腊的雕塑作品那样注重人体的局部艺术形象,强调人体的解剖,或着重通过人体肌肉的变化来展现精神风貌,揭示时代主题。凡涉及人物者,无论是陶俑还是画像砖,无论是绘图还是圆雕,描绘的无论是凡人还是神仙,都较注重人体的完整,且各部位的比例恰当;在人物性格、精神风貌的刻画方面,较注重关键部位——面部的表情,较注重四肢动作的协调,而对肌肉、衣纹等重视不够。

在由几个形象共同组合的图案中,相互的比例一般不够协调,尤以涉及建筑和交通工具者为甚。

在画像石、画像砖、漆画中单纯描绘动物、植物的作品极少,且较粗劣,常见把不同动物的局部集中为一体的作品,或系神话传说的影响所致。

已开始应用色彩,如在漆器绘画和陶俑上,曾见有朱、黄、黑等色,除蜀汉时期的少数作品外,绝大多数作品都以单色为主,少数使用两色、三色者,色彩调配略嫌单调,线条普遍较粗犷、流畅,往往能抓住要点着笔。

雕刻作品往往注意圆雕、浮雕、线雕相结合,陶塑作品则注意塑、堆、捏、贴、刻、画等画工六法相结合。

涉及人的艺术作品主要表现人的活动,而不仅表现人的形象。在研究这些作品时,必须充分注意到其原生位置、原生环境,注意整个俑群的组合,注意俑群与墓室内外其他雕刻、绘画、随葬器物,甚至与相邻墓葬、墓地,与附近山水、城邑的内在关系——巴蜀艺术作品正是通过这整个“艺术系统”来表达主题,揭示时代风貌。当充分注意到上述“艺术系统”的相互关系后,更能体会其构想雄伟、粗犷的气魄。这与六朝以降艺术品的精雕细琢风格,形成了明显的反差。

礼教重于艺术。现留存下来的该时期艺术品,几乎都不是纯粹为艺术欣赏而作。其主题思想都明白无误地表现在作品的组合关系和作品上,主要有三个方面:宣扬儒家伦理道德的忠孝;表现灵魂不死,成仙升天的境遇;祥瑞与避邪。画像石、画像砖上的场面和形象有:宣扬官吏出巡,前呼后拥,气派森严;反映伦理观念的养老、义士、孝子、贞妇、烈女等,是说教性强、公式化、类型化的题材。它们较多地反映了正统观念的意志,也反映了四川古代文化在汉代的巨大变化。画像石、画像砖中还有大量宴乐舞杂伎、曼衍、嬉、琵琶乐伎、庖厨、六博、戏猿、出行、女乐、秘戏等,较集中地表现了东汉豪族大姓纵情享乐、声色犬马、穷奢极侈的生活。其中还有大量西王母、凤凰、朱雀、玄武、青龙、应龙、白虎、镇墓兽、翼马(天马)、龙生十子、麒麟、羊(通祥)、伏羲女娲、仙人六博、仙鹿、导引升天、玉兔等图案,则反映了东汉蜀中的宗教意识,表现了豪族大姓的日常生活和理想追求。

【注释】

[1]详见罗开玉《晚期巴蜀文化墓葬研究》,《成都文物》1991年第3期。

[3]参见童恩正《古代的巴蜀》,彭静中《巴蜀文字论稿》,《四川史学通讯》第5期,1984年;《古代巴蜀铜器文字试释》,《四川大学学报丛刊》第5辑,1980年。

[4]《四川船棺葬发掘报告》第38、42、45、53、61页。

[5]《四川荥经县烈太战国土坑墓清理简报》,《考古》1984年第7期第604~605页。

[6]《成都百花潭中学十号墓发掘记》,《文物》1976年第3期;《四川新都战国木椁墓》,《文物》1981年第6期;《四川大邑五龙战国巴蜀墓葬》,《文物》1985年第5期;《四川涪陵地区小田溪战国土坑墓清理简报》,《文物》1974年第5期;《四川荥经县烈太战国土坑墓清理简报》,《考古》1984年第7期;《成都西郊战国墓》,《考古》1983年第7期;《成都市出土的一批战国铜兵器》,《文物》1982年第8期。

[7]《四川长宁“七个洞”东汉纪年画像崖墓》,《考古与文物》1985年第5期第51页。

[8]《三国志》卷1《魏书·武帝纪》。

[9]《华阳国志》卷1《巴志》、卷2《汉中志》。

[10]《后汉书》卷81《独行列传》。

[11]《华阳国志》卷1《巴志》。

[12]见《太平寰宇记》卷16。《风俗通》佚文说:落氏。皋落氏,翟国也,此赤翟别种;以国为姓,见《左传》。汉有落下宏,巴郡人,撰《太初历》。《姓纂》十、《通志·氏族略》,《类稿》五十一引。我认为落氏并不完全等于落下氏。但目前还缺乏足够资料来考察异同。

[13]又见《华阳国志》卷12。

[14]《蜀典》。

[15]罗开玉:《古代巴蜀土著姓氏研究》,《中华文化论坛》2001年第1期。

[16]《北堂书钞》卷74引。

[17]《华阳国志·蜀志》。

[18]过去,一般认为我国庙里塑像祭神是受佛教的影响,且主要是从唐代开始。

[19]以上据《华阳国志》、《蜀王本纪》、《水经注》、《后汉书》等。

[20]见《后汉书·谅辅传》、《华阳国志》。

[21]以上见左思《蜀都赋》刘逵注引谯周《异物志》。又见《华阳国志·巴志》。

[22]这也是我国传统文化普遍视南方为吉祥之方,古衙门、大型住宅、帝王墓葬等建筑坐北朝南的理论基础。

[23]《华阳国志·蜀志》。

[24]《隶续》云:字画放纵敧斜,略无典则,乃群小所书,以同时石刻杂之,如瓦砾之在圭璧中也。《墨宝》云:摩崖在洪雅县。《碑式》云:凡七行六十七字,字大小疏密不等,多者十六字,少者九字。

[25]宋洪适《隶释》卷15说:“右《郑子真宅舍残碑》,所存其上十数字,余石碎矣。首云所居宅舍一区,直百万。继云故郑子真地中起舍一区,七万。凡宅舍十有二区。其次有辞语,有岁月。云‘……平四年’上存四点,必熹平也。官吏有郎中及贼曹与掾史,又有左都字彦和及胡□、胡阳、陈景等姓名,似是官为检校之文。其中有宅舍、奴婢、财物之句,其云‘妻无适嗣’,又云未知财事,其前有‘为后’二字,则知旋立婴孺为嗣也,其云‘精魂未臧而有怨’,上有一字从女当是其母,则知其亲物故未久也。末云‘《春秋》之义,五逊为首’,所以戒其宗姓或女兄弟之类,息争窒讼也。碑今在蜀中。”

[26]宋洪适《隶释》卷15说:右《金广延母徐氏纪产碑》,今在云安(今云阳)。云:光和元年五月中旬,金广延母自伤纪考妣徐氏,元初产,永寿元年出门,托躯金掾季本,自此之后,其石半灭,所存者其下段尔。徐氏归于季本,有男曰恭,字子肃,早终,故立从孙广延为后。广延弱冠而仕,又复不禄。碑云广延年十八,娶妇徐氏。子肃,亦有年十八字,而阙其下文,当亦是载其婚聘。子肃,残碑亦有妻字可证。徐氏自言少入金氏门,夫妇勤苦,积入成家。又云季本,平生以奴婢、田地分与季子雍直,各有丘域。继云蓄积消灭,债负奔亡,依附宗家,得以苏。则雍直似是季本庶孽不肖子,分以訾产,居之于外者。徐氏老而广延死,故又析其财,有雍直径管及悉以归雍直之文。虑雍直为嫂侄之害也,故刊刻此石。其云大妇、小妇,则子肃、广延之妻也。碑称小妇慈仁,供养奉顺,不离左右,则广延夫妇俱孝。其云五内摧碎,则可见子孝而母慈也。广延虽非嫡长,而事亲久,即世新。故徐氏舍子肃而称广延母也。此碑“字子肃”之上有两字不甚明,上一字仿佛是“恭”,其下颇类“成”字,但汉人无二名,而金恭有墓阙及残碑,皆云“恭字子肃”可以证。季本之子字子肃者,即金恭也,但恭之下多一字,所不可晓。碑以“考纰”为“考妣”、“弱冦”为“弱冠”,“清□”为“清俭”,“催”为“摧碎”,“陕少”为“狭少”,□即奔字,□即亩字。参张勋燎、刘磐石:《四川郫县东汉残碑的性质和年代》,《文物》1980年第4期第73页。

[27]文中说徐氏“元初产”。元初为安帝年号。若徐氏生于元初最晚一年,也是元初六年(119),到永寿元年(155)出嫁时,已36岁,恐误。“元初产”,疑是“本初产”。本初为质帝年号,仅一年(即公元146年)。若徐氏生于本初元年,永寿元年(155),即其9岁时“出门”,进入金家,这与其“少入金氏门”是吻合的。

[28]罗开玉:《川西南与滇西大石墓试析》,《考古》1989年第12期;罗开玉:《川滇西部及藏东石棺墓研究》,《考古学报》1992年第4期。

[29]《青川县出土秦更修田律木牍——四川青川县战国墓发掘简报》,《文物》1982年第1期;《四川荥经古城坪秦汉墓葬》,《文物资料丛刊》4集,文物出版社1981年版。

[30]罗开玉:《中国丧葬与文化》第9章,海南人民出版社1988年版。

[31]《新都马家山22号墓清理简报》,《四川文物》1984年第4期;《乐山市中区东汉崖墓的调查收获》,《四川文物》1990年第6期;《宜宾市山谷祠汉代崖墓清理简报》,《文物资料丛刊》第9集;《四川遂宁船山坡崖墓发掘简报》,《考古与文物》1985年第3期;《四川牧马山灌溉渠古墓清理简报》,《考古》1959年第6期;《四川涪陵东汉崖墓清理简报》,《考古》1984年第12期;《四川彰明佛儿崖墓清理简报》,《考古通讯》1955年第6期;《四川昭化宝轮院屋基坡崖墓清理记》,《考古通讯》1958年第7期。

[32]据《四库全书》本。

[33]《后汉书》卷31《王堂传》。

[34]参见贾顺先、戴大禄主编:《四川思想家》,钟肇鹏《严遵》,巴蜀书社1987年版。

[35]参见《四川思想家》黄开国文。

[36]《全后汉文》卷32,宋《太平御览》卷1引。

[37]《三国志》卷35《蜀书·诸葛亮传》及其注引《魏氏春秋》、《蜀记》,卷45《蜀书·杨戏传》注引《襄阳记》,卷39《蜀书·马谡传》注引《襄阳记》等。

[38]《国语·周语下》。

[40]《周易·系辞上》。

[41]《周易·损》。

[42]罗开玉:《论都江堰与蜀文化的关系》,《四川文物》1988年第3期。

[43]《文物》1981年第6期第1~12页。

[44]《蜀王本纪》。

[45]罗开玉:《论都江堰与蜀文化的关系》,《四川文物》1988年第3期。

[46]《后汉书》卷86《南蛮西南夷列传》。

[47]《蜀中广记》卷71,《正统道藏》第8册第6270页。

[48]参见刘琳《华阳国志校注》卷5。

[49]《后汉书》卷13《公孙述传》。

[50]《汉书》卷8《宣帝纪》。

[51]《华阳国志》卷3《蜀志》、《史记》卷27《天官书》。

[52]《后汉书》卷71《皇甫嵩传》。

[53]《三国志》卷1《魏书·武帝纪》注引《汉纪》。

[54]《三国志》卷54《吴书·鲁肃传》。

[55]《华阳国志》卷10《先贤士女总赞》;陈寿:《益部耆旧传》。

[56]《华阳国志》卷10《先贤士女总赞》。

[57]《华阳国志》卷10《先贤士女总赞》。

[58]以上见《华阳国志》卷10《先贤士女总赞》。

[59]《三国志》卷35《蜀书·诸葛亮传》。

[60]《文渊阁四库全书》本《居业录》卷4。

[61]《三国志》卷38《蜀书·秦宓传》。

[62]《三国志》卷39《蜀书·刘巴传》。

[63]《三国志》卷40《蜀书·杨仪传》注引《楚国先贤传》。

[64]《三国志》卷42《蜀书·杜微传》。

[65]《三国志》卷42《蜀书·周群传》。

[66]《三国志》卷38《蜀书·许靖传》注引《益州耆旧传》。

[67]《三国志》卷41《蜀书·张裔传》。

[68]《三国志》卷42《蜀书·杜微传》。

[69]《三国志》卷42《蜀书·杜琼传》

[70]《三国志》卷42《蜀书·尹默传》

[71]《三国志》卷42《蜀书·谯周传》。

[72]《三国志》卷44《蜀书·姜维传》。

[73]《三国志》卷45《蜀书·杨戏传》。

[74]《三国志》卷41《蜀书·杨洪传》。

[75]《三国志》卷45《蜀书·杨戏传》注。

[76]《三国志》卷35《蜀书·诸葛亮传》。

[77]《三国志》卷35《蜀书·诸葛亮传》注引《襄阳记》。

[78]《三国志》卷39《蜀书·马良传》

[79]《华阳国志·刘后主志》。

[80]《三国志》卷54《吴书·周瑜传》。

[81]《三国志》卷38《蜀书·许靖传》。

[82]《三国志》卷38《蜀书·孙乾传》注引《郑玄传》。

[83]《三国志》卷37《蜀书·法正传》、卷38《蜀书·许靖传》。

[84]《三国志》卷42《蜀书·许慈传》。

[85]《三国志》卷42《蜀书·孟光传》。

[86]《三国志》卷42《蜀书·来敏传》。

[87]《三国志》卷42《蜀书·周群传》。

[88]《三国志》卷40《蜀书·彭羕传》。

[89]《三国志》卷42《蜀书·杜微传》。

[90]罗开玉:《人物品题与名士》,《诸葛亮与三国文化》(一),四川大学出版社2001年版;罗开玉:《〈三国演义〉中的人物品题与〈三国志〉的比较研究之一》,《〈三国演义〉与罗贯中》,中州古籍出版社2000年版。

[91]《太平御览》587引《西京杂记》卷2。

[92]《鲁迅全集》(九)人民文学出版社1981年版,第418页。

[93]歌、诗、刺、谚、谥资料,除铜镜外,据《华阳国志》。

[94]《合川东汉画像石墓》,《文物》1977年第2期。

[95]《四川彰明佛儿崖墓清理简报》,《考古通讯》1955年第6期。

[96]《成都天回山崖墓清理记》,《考古学报》1958年第1期。

[97]《四川长宁“七个洞”东汉纪年画像崖墓》,《考古与文物》1985年第5期。

[98]《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》图版陆捌、1,文物出版社1959年版。

[99]以上见《后汉书》卷30《杨厚传》、卷79《杜抚传》;《华阳国志》卷10中。

[100]《华阳国志》卷10中。

[101]《三国志》卷41《蜀书·霍峻传附子弋传》注引《襄阳记》。

[102]《晋书·儒林传·文立传》。

[103]罗开玉:《“鳖灵决玉山”纵横论,兼析〈蜀王本纪〉的写作背景》,《四川师范学院学报》1984年第1期。

[104]以上见《华阳国志》、《论衡》、《史通》等。

[105]杨树达:《注〈尔雅〉臣舍人说》,《积微居小学述林》,中华书局1983年版,第237~238页。

[106]四川省文物考古研究院、绵阳博物馆:《绵阳双包山汉墓》,文物出版社2006年版,第125页。

[107]参马继兴:《双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形》,《文物》1996年第4期。

[108]《后汉书》卷82下《方术列传》。

[109]以上见《史记·历书》《汉书·律历志》《汉书·扬雄传》《新论》、《三国志》卷42《蜀书·谯周传》、《续汉书·天文志》、《晋书·天文志》。参见吕子方《中国科学技术史论文集》,四川人民出版社1983年版。

[110]《四川阿坝州发现汉墓》,《文物》1976年第11期。

[111]《四川忠县㽏井蜀汉崖墓》,《文物》1985年第7期。

[112]《四川宝兴县汉代石棺葬》,《考古》1982年第4期;《四川雅江呷拉石棺葬清理简报》,《考古与文物》1983年第4期;《新龙谷日的石棺葬及其族属问题》,《四川文物》1987年第3期。

[113]《青川县出土秦更修田律木牍》,《文物》1982年第1期;《成都凤凰山西汉木椁墓》,《考古》1959年第8期。

[114]《新都县马家山崖墓发掘简报》,《文物资料丛刊》第9集;《遂宁笔架山崖墓清理简报》,同前。

[115]笔者曾参加该墓地的调查、资料整理工作,报告见《考古与文物》1985年第5期。

[116]《合川东汉画像石墓》,《文物》1977年第2期。

[117]《安徽马鞍山东吴朱然墓发掘简报》,《文物》1986年第3期。

[118]《汉金文录》卷4。

有关四川通史.卷二,秦汉三国的文章

秦汉三国时期,巴蜀地区医学,特别是针灸术极为发达,达到了全国领先水平。针灸木人制作工艺精致光洁,头、颈、躯干、四肢比例合理。人体体表特征,骨、腱、皮皱、隆起、凹陷,五官、乳、脐等皆表现甚佳。此文物的出土,表明在西蜀,木人经脉系统的文字、木人经脉学说的形成,当早在先秦时期。涪翁将医术传与程高。郭玉总结出“四难”。......

2023-09-30

秦汉三国时期,是巴蜀地区语言文字发生巨变的时代,也是该地区语言文字学初兴的时代。两汉时期,巴蜀地区文字学,即“小学”初步发展,在全国具有一定影响。司马相如也是颇有影响的文字学家,其《凡将篇》影响甚大。特别是所著《輶轩使者绝代语释别国方言》,更为小学名著。该书体例构架近似《尔雅》,汇集各地同义词语文字,统一诠释,注明流行地区,是研究汉代语言文字、音韵词义的重要著作。......

2023-09-30

在这些政策的鼓励下,东汉时期巴蜀地区的人口有了较大发展。表4-1汉代巴蜀户数人口统计表从上表可以看出:巴蜀地区,西汉元始元年76万余户,350余万人口;东汉永和三年,为117万余户,470余万人口,增幅为34%。东汉早中期,巴蜀人口发展的总趋势,户数增加比例,远大于人口增加比例,当时的家庭,在向“小家庭”的方向发展。越嶲郡的户口数增幅最大,为113%。......

2023-09-30

秦至蜀汉时期,由于城市人口的剧增,商业渠道的疏通,交通运输等客观条件的改善,促进了以果树为主要内容的巴蜀园植业大发展。大量巴蜀水果外运,产生了一大批园植专业户。此外,广大农户也把园植作为副业,利用屋周地头田边加以发展。这些都较生动、准确地反映了当时巴蜀地区的果树种类和园植业的发展状况。枣,广汉郡郪县,以产枣闻名。秦汉三国时期,巴蜀农户在屋边田边种植果树,已极普遍。......

2023-09-30

秦末战乱,僰人趁机再次独立。当时刘邦无暇南顾,僰人曾一度占领了成都平原南部今新津、眉山、乐山及成渝间的广大富庶地区。秦、西汉时期,巴蜀商人等大肆购买僰人为奴,有的还被转卖到关中。秦汉时期,今宜宾、珙县一带又称“僰中”,是僰人政治、经济较发达的中心区域。西徙至今越西、西昌一带者,史籍中又称为“西僰”。当时僰人首领若儿“数为寇盗”。王莽执政时期,僰人再次造反。它表现了僰人的音乐水平和系统。......

2023-09-30

东汉时期,巴蜀地区一般衡量吏治的标准大概有这么几条:敢于与豪族大姓作坚决斗争,维护治安,不畏强暴,大胆果断,能出奇策。综观东汉中、晚期巴蜀地区的吏治,总的是日趋腐败,相比之下,东汉中期稍好一点,东汉晚期则不可救药。东汉末年,郫县豪族杨伯侯生活奢侈,所造冢墓超过规定,县令刘宠强行予以限制。[29]安帝时期的蜀郡太守李根,老年昏乱,乱发号令,法纪废弛,吏治不修,上下一片怨声[30]。......

2023-09-30

秦在巴蜀推行分封与郡县制并行的同时,还在该地少数民族聚居地区创立了与县同级,但又与县制有若干区别的“道”制。秦汉时期,在少数民族聚居地区设立的县级政府称道。道制是郡县制在特定的,即在民族区域的特殊表现形式,也是国家机器管理少数民族中存在的氏族、部落、酋邦并与其相结合的表现。此制一直为后世所承,其行政建置、经济、法律及其他诸方面的管理都远松弛于县。......

2023-09-30

秦汉时期“巴蜀文化”的墓葬,主要有狭长形、长条形土坑墓、船棺葬;另在川东峡江地区流行崖穴葬;在成都有少数瓮棺葬。这种变化,反映了中原墓葬习俗对巴蜀土著民族的影响。战国秦汉时期,巴蜀部分墓葬还以独特的葬具船棺而具有特色。图10-6秦入巴蜀后仍在使用的船棺另外,巴蜀文化中传统的城市特征是一般用土墙,至秦汉时期,大部分城镇仍继承、沿用了这一传统。巴蜀传统的祭祀是野祭,至秦汉时期庙祭已占有相当地位。......

2023-09-30

相关推荐