天涯地角有穷时,只有相思无尽处——超越了空间的爱情晏殊自小有“神童”之称,后又成“太平宰相”,但是他却写了不少伤春悲秋之作,其中还有善作代言的闺怨之词。天涯地角有穷时,只有相思无尽处。我们所要肯定的是那种“无情不似多情苦”的一往情深,是“天涯地角有穷时,只有相思无尽处”的难以改变。......

2023-12-02

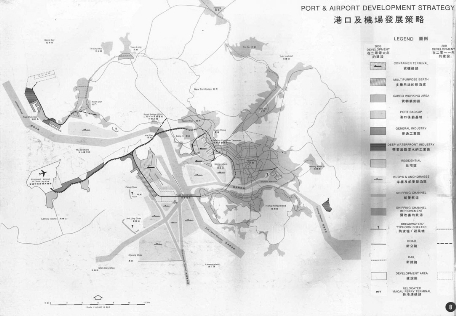

如果说香港的“准福利政权”城市结构是在麦理浩时期奠定的,那么1984年《中英联合声明》之后的香港发展则将这种城市结构与消费空间整合在一起,并进一步整合香港的空间与整个区域地缘经济的关系。整个麦理浩治期的香港城市建设是以《殖民地规划大纲》为蓝图的,而后者正是遵循艾伯克隆比的去中心化原则。虽然该大纲已经提出了许多切合本地地理与社会环境的空间改造建议,但是经过整个1970年代,许多预设的目标已经脱离实际。一方面,香港社会已经从一个低收入的低端制造业经济体变身为一个偏向服务型经济的发达经济体;另一方面,中国内地的改革开放与迫近的1997年主权更替为香港的进一步发展带来了变数。香港不再是一个东亚的自由港市,而是崛起的珠三角区域的一部分,但是它的基础设施与空间还未适应这一变化。港英政府需要设定一个高标准的目标以保证香港在主权更替前形成一定的发展冲量,这也是1980年代末期的《都会计划》(Metroplan)与《港口与机场发展策略》(Port and Airport Development Strategy)的产生背景。同《殖民地规划大纲》一样,这两项规划也仅仅是指导性文件,不是法定图则,但只有指导性文件才能反映更概念化的空间愿景。《都会计划》是一个高度参与性的规划文件,大量的建筑师、规划实践者参与其中,很大一部分规划成果是指导性与意象性的。它并不直接规定规划实践,却反映了1990年前后香港社会最原真的自我想象。

《都会计划》的酝酿始于1980年代中期,此时的陆港经济合作关系相当明晰,内地提供劳动力和土地,香港提供资金与管理技术,此时的香港更像是珠三角这一巨大的生产基地的“大脑”。大量港商投资珠三角的制造业和基础设施,他们需要更便捷的铁路、公路与港口设施以便紧密地联系香港与珠三角。1986年是上一轮规划的目标年份,经过20年的新城经营,再加上人口增加趋缓,郊区发展已经不是首要任务,而一个更强大的、通过各种“血管”和“神经”联系位于内地的生产基地的中央商务区才是此时的发展重点。所以,整个《都会计划》的主旨就是强化这种“大脑—神经—器官—四肢”的区域空间结构。“都会区”指的是不包括新市镇的港岛、九龙与部分毗邻中心区的新界地区。在之前,除了1961年的《新中区再发展规划》和1960年的《东北九龙发展计划》,都会中心地带的规划是缺失的。中心区的发展基本依靠大开发商的自行策划,缺乏公共绿地和开放空间。《都会计划》的现实意义在于明确了新机场以及机场快线建设的计划,启动了东西九龙的新开发计划,这重新定义了中环滨海地区在区域交通网络中的地位。

从编制体例上看,《都会计划》的编制过程表现为一系列小册子。它由目标设定和一些预设的愿景选项开始,通过一次次公共咨询,确立一系列城市设计原则。《都会计划》最初预设了3种机场搬迁方式:保留启德机场;机场搬迁到赤鱲角;机场搬迁到大屿山东部。最终确立了机场搬迁到赤鱲角的方案。以此为契机,《都会计划》将整个解放出来的维多利亚湾地区定义为都会区,计划描绘了新的金融、商业与总部发展区,比如现在正在建设的九龙湾企业总部发展区与西九龙发展区。从这些规划图上看,构成这些发展区的是消费主义与服务经济的功能区块,如休憩绿地、游轮码头、商业综合体与巨大的商业开发居住区。这是一种后工业时代的发展模式,完全不同于现代主义盛期的城市理想。与1961年的《新中区再发展规划》相比,《都会计划》描绘的城市形态更趋精确,这个想象中的亚洲后工业都会已经不是一个引自西方现代城市的片段混合,而是许多具备本土特征的空间形态类型的集合。值得注意的是,从1970年代末期开始,许多国际景观建筑师事务所进入香港,这些事务所擅长的是结合景观基础设施的整体场地设计,这和西方景观城市主义的兴起是同步的,这种变化趋势也反映在《都会计划》中,整个想象中的城市构成了一种以景观空间(如公共绿地和步行走廊)为主要结构的地表形态,建筑形态也顺应这种景观化趋势,成为城市地形的一部分(图9-10、图9-11)。

图9-10 《都会计划》中的“港口及机场发展策略”

图9-11 《都会计划》中的九龙湾填海区,一个以景观为结构的企业总部发展区

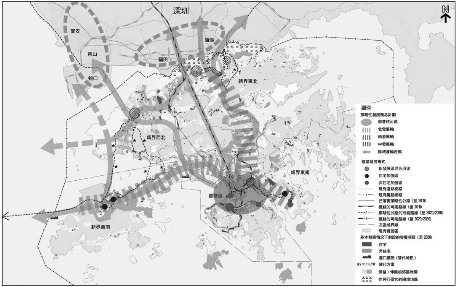

《都会计划》是香港在主权交接前的最后一个指导性的都会区规划。它基本上奠定了21世纪香港的自我想象——一个以金融服务为核心的后工业都会。它设定了一个发展冲量,这一冲量跨越了亚洲金融危机与2003年的公共卫生危机,使得香港能够在新千年依然以较快的速度进行城市更新。今天香港的基础设施建设的框架依然是《都会计划》确立的;但是,此计划所依据的地缘政治地理环境正在发生改变,香港已经从独立的殖民地城市转变为一个珠三角区域的中心城市,它无法再使用特区政府的力量进行区域规划,而必须更紧密地与珠三角联动。《都会计划》是一个转型期的产物,它代表了以社区为基础的“准福利政权”空间结构向以全球基础设施为基础的新自由主义城市的转变。这个转变并不是“后九七”时代才发生的,而是在1980年代中期开始酝酿,在《都会计划》中已经充分表达。1996年香港制定《全港发展策略》,鼓励在都会区与珠江三角洲之间各主要南北向交通走廊设立新就业中心,并将跨境交通作为运输系统规划的重点。到了近期,《香港2030》这一新的策略性规划强调了日益严重的跨境职住分离现象,并指出现有的检查站制度已经完全不能适应跨境的区域性基础设施的发展需求。“边界”的存在已经逐渐成为香港制定未来空间规划的障碍(图9-12)。

图9-12 《香港2030》所规划的区域发展结构

有关邻里范式 技术与文化视野中的城市建筑学的文章

天涯地角有穷时,只有相思无尽处——超越了空间的爱情晏殊自小有“神童”之称,后又成“太平宰相”,但是他却写了不少伤春悲秋之作,其中还有善作代言的闺怨之词。天涯地角有穷时,只有相思无尽处。我们所要肯定的是那种“无情不似多情苦”的一往情深,是“天涯地角有穷时,只有相思无尽处”的难以改变。......

2023-12-02

文化空间作为消费对象,主要是在次级系统发挥作用。参照法国语言学家巴特的多级意指体系,文化空间是整个社会符号体系的一部分,一旦成为消费对象,会与其他物一样纳入符号消费领域,成为符号消费品。文化空间被赋予象征意义并不是新鲜事,只是在消费社会中,空间建筑的符号意义用于捕获消费者的注意力,而不必然与其内文化艺术有所关联。......

2023-07-25

中国文化消费的现实情况在改革开放后发生了根本性变化。文化消费综合指数包括文化消费环境、文化消费意愿、文化消费能力、文化消费水平和文化消费满意度5个一级指数。26~40岁的中青年是文化消费的中坚力量,18~25岁居民的文化消费意愿和消费水平指数最高,66岁以上居民的文化消费环境和满意度指数最高。......

2023-07-25

从这个角度来看,文化空间可以说是理性化的消费工具。其二,后现代理论为消费工具控制消费者的观点提供了有意义的矫正。消费工具之间为了赢得竞争,以争取最大可能满足甚至超出消费者对消费空间赋魅的需求。梦幻将人们吸引进新消费工具,这些梦幻能够被理性化以进一步吸引人们进入。文化实践的日常生活化是城市文化空间的基本推动力。......

2023-07-25

图4.31卧室中的吊柜图4.32厨房中的搁板和储物柜图4.33门后设壁龛坡屋顶的民用建筑,为了充分利用山尖部分的空间,许多地方的居民常在山尖部分设置隔板、阁楼,或者使用延长屋面、局部挑出等手法,充分利用空间,争取更多的使用面积。......

2023-10-13

图3.6MN17区交通事故的空间分布特征一组数据点在空间上的聚集性和方向性可以用标准差椭圆来描述。通过计算,得到MN17区交通事故点的平均最邻近距离为2.25 m,计算事故点之间的平均时间间隔为6.63小时。采用置信度为95%的统计显著性对结果进行判断,结果表明,MN17区的交通事故具有时空聚集性和显著的时空交互性,即交通事故在时间上也呈现出聚集模式。......

2023-06-15

后工业化城市处于向消费城市转型的阶段。消费型城市的概念最早由韦伯提出。消费型城市转型后,城市原有的经济发展模式发生改变,城市经济依靠丰富消费产品和强大消费能力,并辐射周边区域。文化在消费城市的更新和转型中,成为一个可以提供大量消费机会和独特消费体验的元素。消费文化未必就是受到操控的、虚假的。......

2023-07-25

易卜生剧作中存在“南方”与“北方”地理意象,以此形成南北方向而组接的地理空间,内容丰富且形式多样。整体来看,在易卜生的剧本中建构了以“南方”与“北方”为框架的地理空间,以高山峡湾为主体的挪威地理空间建构、以挪威为中心的世界地理空间建构、以教堂塔楼为核心的宗教地理空间建构、以凉亭楼阁为主体的家园地理空间建构,都是以南北地理空间作为基础,从而形成多重地理空间结构。......

2023-11-29

相关推荐