在“契约”之外,传统社会主义的社会动员与价值推广的措施必不可少。即使今天产生这种环境的政治条件已经不再具备,它的意义已经不再彰显,但是,如果不对其进行深刻的反思与还原,那么,我们不仅无法理解形成当代香港空间形态的历史驱动力,而且对深受香港影响的我国整个改革开放时期城市发展史的全面理解与反思也无从谈起。......

2023-09-30

研究地球表面的三维起伏的地形学(Topography)以及与其密切联系、研究地表动力过程的地貌学(Geomorphology)经由景观城市主义与城市形态学逐渐引入建筑学的讨论领域。在建筑学话语中的地形观念已经逐渐超越了它在地理地质学中的含义,也脱离了它与建筑之间预设的图底关系,变成一种包括景观、建筑与各种构筑物的整合的空间样态。当代建筑学讨论中的地形观多来自景观建筑学,也来自建筑理论学者对齐美尔、本雅明与克拉考尔等20世纪早期文化研究学者的再考古。例如,维德勒(Anthony Vidler)发现这几位德语学者都对现代室内公共空间(拱廊、大堂、剧院等)的出现有着深刻的批判,并将研究室外自然景观的方法引入这些大型室内场所的研究中。室内化的公共空间构成了一种提供匿名活动的场地,各种分散的活动可以自由地发生在这类场所中,每个人都是与他人无关的看客,自身的活动也是别人眼中的剧情。克拉考尔将宾馆大厅视为一种“存在性地形”(Existential Topography),是一些无关的物体与事件在异化的都会生活中的人为地、偶然地汇聚,这种空间的匿名性与碎片化特征颠覆了传统社会中人类活动与地表的紧密关系。与克拉考尔不同的是,本雅明的地形观包含了整个城市环境,在拱廊研究之外,他对各种构成整体地形的城市场所都有敏锐的观察与论述,比如他曾将意大利那不勒斯的城市形态总结为一种“多孔性城市”(Porous City),即室内外、公共私有交错的整合性环境[11]。

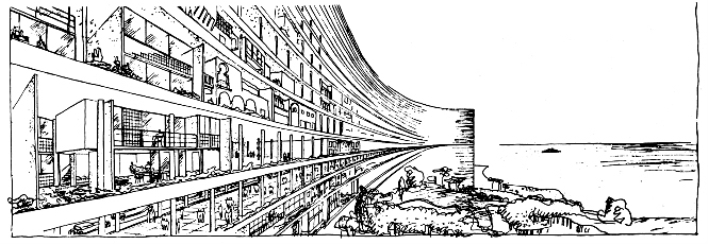

齐美尔、本雅明与克拉考尔等人所建立的这一新城市地形学与19世纪末的“大都会”(Metropolis)城市形态的涌现密切相关。在现代主义发生的前夜,高速发展的城市基础设施就已经为当时的西方城市环境不停地注入新形式。由于摩天楼等容纳超量人群活动的空间机器的出现,大容量的基础设施构筑物与传统的城市肌理之间的矛盾日益凸显,建筑学急需寻找一种新的方式来利用城市的近地表空间。19—20世纪之交的建筑师依然会尽力协调这些基础设施空间在速度、体积与组织层面对既有城市构成方式的冲击,创造出许多新城市空间类型。例如,法国建筑师伊纳尔(Eugène Hénard)设计的环形交叉口、立交方式及街心下沉广场;建筑师丹尼尔·伯恩汉姆(Daniel Burnham)设计的芝加哥的多层瓦克车道;纽约工程师威格斯(William Wilgus)设计的纽约大中央车站;马丁·瓦格纳(Martin Wagner)设计的柏林亚历山大广场等(图2-4)。在这些建成项目之外,一些空想的立体城市方案不断涌现,这包括圣埃利亚(Antonio Sant’Elia)的新城市系列;胡德(Raymond Hood)与科贝(Harvey Wiley Colbett)的“塔之城”立体城市方案与柯布西耶的阿尔及尔公路城等(图2-5)。在这些思潮的演变过程中,可以发现空间的具体物质性的不断消失与尺度观念的模糊化,现代主义建筑思想正是在这一过程中重新定义了建筑学与场地的关系,将看似自证自明的建筑组织形式凌驾在复杂的地表景观之上,1960年代的巨构运动与新先锋主义的潮起潮落均与此相关。第二次世界大战后的英国新城镇中心设计中,随着交通枢纽与市镇中心的重合,步行专区(Pedestrian Precinct)的概念逐渐流行,这一概念通过高程区隔完全隔离步行与车行系统,将步行空间“折叠”为多个城市基面与连续可达的网络,这是一种形成完全人工化地表的设计策略。这一多基面城市概念后来深刻影响了港英政府统治下的香港的城市规划与建设模式(第二篇第九章将详细阐述)。

图2-4 马丁·瓦格纳设计的柏林亚历山大广场

图2-5 柯布西耶的阿尔及尔公路城

1990年代,随着高速公路、大型车站、带形景观设施与巨型商业中心等大型基础设施的蔓延,以分隔的街区与单个的地块为操作对象的区划条例(Zoning Codes)逐渐失效。于是,新兴的景观建筑学开始对地形话语进行密集的再挖掘。景观城市主义的代表如詹姆斯·科纳(James Corner)、查尔斯·瓦德海姆(Charles Waldheim)、斯坦·艾伦与阿列克斯·瓦尔(Alex Wall)等人的理论与实践代表了对经典现代性讨论的关切。尽管景观城市主义对基础设施的兴趣与美国的灾后重建与后工业城市复兴的现实需求密切相关,前者也从后者的运行中获取支持、动力与实践经验,但是它的立论基础依然是从学科自身的需求出发,其初衷是要消除现代主义建筑对环境的漠视,消解构筑物与场地二元对立关系,并重塑建成环境的连续性。造成这种超建筑尺度的连续性的往往是大型基础设施节点(如大型交通换乘站、运河驳岸、机场综合体、医院与购物中心等),因此这些大型机构的运作方式就成为构建城市环境连续性的重要途径。近期,地形的复杂性与不断发展的参数化方法结合,地形地貌学中的动力机制逐渐成为一种新找形工具,城市景观内多对象、多系统的交错浓缩为一种可感知的形式规律。

有关邻里范式 技术与文化视野中的城市建筑学的文章

在“契约”之外,传统社会主义的社会动员与价值推广的措施必不可少。即使今天产生这种环境的政治条件已经不再具备,它的意义已经不再彰显,但是,如果不对其进行深刻的反思与还原,那么,我们不仅无法理解形成当代香港空间形态的历史驱动力,而且对深受香港影响的我国整个改革开放时期城市发展史的全面理解与反思也无从谈起。......

2023-09-30

建筑学与城市主义在文献中往往都指向一种自我参照、独立自主的知识体系。凯尔博教授认为,这三种城市主义涵盖了当代城市研究的最前沿方向。如果城市学最终完成其构建,将覆盖城市主义与新城市主义的内容,甚至可以作为“urbanism”的法定翻译。城市主义是认知与实践统一的城市学,是城市科学的行动性理论。......

2023-09-30

由于其道路结构有相对明确的地理边界与中心,本区块可以使用邻里单位的方法论进行研究与分析。3对关键词概括了张江社区的一些特征,如建筑类型的多样,以有轨电车-地铁接驳为主的本地公交解决方案,以及社区所呈现的特定城市肌理类型。具体的空间优化策略从研究张江社区的类型学特征与形态学特征出发,通过城市微更新策略构建郊区化环境中的人性化场所。......

2023-09-30

本雅明在《拱廊计划》中描述了四通八达的巴黎拱廊市场,他将这些具有内部微环境的公共空间称为“全景”。除了拱廊,百货公司、林荫大道、玻璃展览大厅、全景舞台等工业革命时代的城市空间对象均被本雅明视为一种消费性的全景空间。无论包裹着怎样的形式外衣,全景式空间的内部是供观赏与游览的消费空间,这些消费空间仅供展示,这决定了全景空间的基础设施属性。......

2023-09-30

新城市主义者虽然共同的学术立场都是反对现代主义运动带来的城市蔓延,但内部各个派别的理论依据却相差很大。图4-133种演进的邻里单元模式另一位新城市主义者法尔在2007年再次发展了邻里单位概念,并在佩里、杜安尼与普拉特-兹伊贝克理论基础上绘制了新的图解。......

2023-09-30

作为城市设计准则的新城市主义诞生于1991年。自此,从1993年到1995年,共有3届“新城市主义大会”分别在亚历山德里亚、洛杉矶与旧金山召开,阿瓦尼原则遂扩充为《新城市主义宪章》。“新城市主义”这一概念在近年的专业话语中至少会以3种面孔出现。新城市主义是否普遍化了特殊情况?进一步地,新城市主义究竟在哪些方面已经渗透进中国当代的城市设计理论中?最重要的是,新城市主义究竟“新”在何处?......

2023-09-30

学科之间的深度交叉合作是应对“大工科”与“大类招生”等高等学校最新培养理念的必然路径。通识教育与中国古代的“六艺”与西方中世纪传统的博雅教育的“七艺”是一脉相承的。文艺复兴之后,人文学科成为博雅教育的主导。20世纪初,美国的综合性大学模式崛起,科学类学科被由人文学科统治的博雅教育吸纳,今天欧美的博雅教育主要以科学与人文类学科结合为主导,但是旨在训练应用能力的工程学科很少能进入这一基础教育体系。......

2023-09-30

“邻里空间修复”教学实验完成于2015年,在时间上先于2016年所推出的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,也先于学术与公共舆论社区对“街区制”问题的大讨论。“邻里空间修复”恰恰是针对这一状况,为学生未来处理相关的一系列问题所度身定做的研究性课程。......

2023-09-30

相关推荐