配色的一般规律就是,任何颜色都可以以主色的身份存在,并与其他色相搭配,组合成对比色,互补色,邻近色或其他同类色关系的色彩组合。由此可知,光学混合模式中的次生色就是色彩混合中的原色,因此加法混合与减法混合之间存在相互关系。由于红、绿、蓝和青、洋红、黄互为次生色,因此在12色环中,除原色之外的其余颜色都是三次色。事实上,对比色的视觉对立感仅次于互补色。......

2023-11-17

1.解构性色彩教学的理念及目的

知识目标:解构第一性自然色彩和第二性人文色彩,审视和反思既有色彩,以重构的手法大胆地整合出新的色彩形式。

能力目标:培养学生创造性的思维,回到色彩构成教学的原始初衷——创造性地灵活运用色彩,使学生在整合色彩的同时,提高分析和解剖色彩的能力,加深对色彩审美意识的培养,为设计实践服务。

情感目标:通过不同视觉艺术形式的体验、感受,通过打散、重组、整合色彩的解构手法,实现新的色彩格局,体验不同的形式美感的表达。

2.解构性色彩的建构

所谓“解”,是对物象的分解、打散,从客观形态中化整为零;“构”是以全新的方式对分解出的元素进行形象化的创造,并对构图的骨格、姿态、布局、位置等方面进行重新经营。这是一种感性与理性相结合的构成方式。解构色彩是主题性色彩构成教学的一个实践性教学环节,是探索创造性地运用色彩的有效途径,是通往色彩设计创作的一座桥梁。把解构观念引入主题色彩构成教学中,能使学生在整合色彩的同时,提高分析和解剖色彩的能力,加深对色彩审美意识的培养。

借助西方的色彩构成理念的运用,脉络清晰地阐述色彩文化在实用领域中独特的色彩规律。重点是在色彩运用上,通过色彩调和的实践操作和交流来解决。而教学难点在于给形态注入生命力。解构色彩不仅是做“减法”,还要适当地做“加法”,通过打散、重组、整合,以实现新的色彩格局,培养审美和创新的意识及能力。

充分发挥以学生为本的精神,提倡主观用色,并对色彩注入情感因素、心理因素、联想因素。本着“淡化画种,淡化具象,发挥想象”的原则,自定绘画工具,让学生自主学习。这样更能发挥学生的想象、创造能力,使色彩更具创造性、完美性,课题作业会得到意想不到的效果。

3.教学实例——解构性色彩作品分析

我们所说的解构色彩,其思路是对所选定色彩对象的原色格局进行打散重组、增减整合后再创作,对原图的色调、面积、形状重新加以调整和分配,抓住原作中典型色彩的个体或部件的特征并抽取出来,按设计者的意图在新的画面上进行有形式美感的概括、归纳和重构,将原有的视觉样式纳入预想的设计轨道,重新组合出带有明显设计倾向的崭新形式。解构色彩包括两个过程:一个是色彩解构,另一个是色彩重构。初始阶段的解构是一个采集、过滤和选择的过程,后续阶段的重构则是将原来物象中的色彩元素注入新的组织结构中,重组产生新的色彩形象,但仍不失原图的意境。色彩解构可选择的内容很多,在这里主要针对三个案例展开,从试验性教学过程中探索解构色彩的教学规律。

设计案例1:解构自然色彩

古希腊哲学家赫拉克利特说“艺术模仿自然”,师法自然本身就是人类的一种提高自身审美修养的自发和有效的途径。而自然界中存在着千姿百态的色彩组合,在这些组合中,大量的色彩表现出和谐、统一及秩序感,一些斑斓物象本身就反映着色彩构成理论中的各种对比与调和关系。自然色彩许多是经过不断的生物进化而形成的,这些色彩组合一方面能反映出物种和性别的差异,另一方面则是出于防卫或警示的生存需要。我们必须多留心,通过观察和分析,去探索和发现它们独特的色彩规则,通过解构和重构,把这种大自然的色彩美彰显出来,并从中吸取养料,积累配色经验。

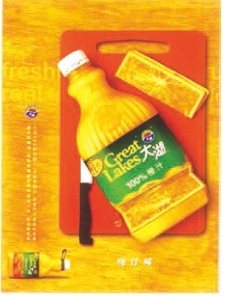

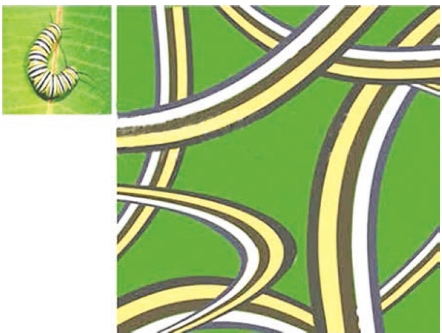

在色彩解构过程中,提取原作中最具有本质特征的色彩组合单元,按照一定的内在联系与逻辑重新构建,组合成一个新的色彩画面,我们称之为色彩的同质异构。以图1-100和图1-101中的橙子为例进行说明。橙色开放、随和,又有表现能量和动力的素质,能够创造出平等、有序的气氛,却没有红色的强势和支配的霸气,是传达活泼、健康感觉的颜色。它使人联想到金色的秋天、丰硕的果实,是一种富足、快乐而幸福的颜色。它还能使人联想到胡萝卜、橙子、柿子等食物,带给人家庭般亲切的感觉。图1-101中,橙色与渐变黄绿色背景重新组合在一起,构成一幅幸福生活的画面。其同质异构特点就是在人们看到解构图案化的新整合画面后,仍会下意识地联想到橙子成熟在绿树掩映中的收获的喜悦之感。图1-102则是对一只毛毛虫的色彩解构,但其更偏重于对昆虫色彩纹脉的重构。它的虫体色彩纹路特征是土黄、深蓝、黑色和白色的组合,以大面积的绿色叶面为掩护。作者以弯曲的虫体弧线为新的色彩组合形式单元,以深蓝、黑色为轮廓线填入黄、白两色,将色彩布局从横向改为纵向,再以绿色为底,重复交叉虫体弧线,构成一幅清新的色彩画面。这是按照毛毛虫的色彩纹脉特征解构的一幅同质异构画面,通过比较原图与新作,我们也能感受到它们之间的内在色彩的逻辑关系。这幅作品的特点是抓住了原物象的色彩本质特征,产生了另一种具有自身新鲜生命的色彩感受。在设计作品中为了调节两种色彩因色相、明度、纯度相似显得对比软弱或对比过于强烈,在色面之间以另一种色加以分隔,称之为分割,如图1-103所示。分割可以使对比过弱的色彩效果清晰明快,使对比过强的色彩和谐统一。分割使用的色彩以无彩色的黑、白、灰为宜,易于取得鲜明、响亮而和谐的效果。

图1-100 解构性色彩表现类别(一)

图1-101 解构性色彩表现类别(二)

图1-102 解构性色彩表现类别(三)

图1-103 解构性色彩表现类别(四)

设计案例2:解构传统色彩

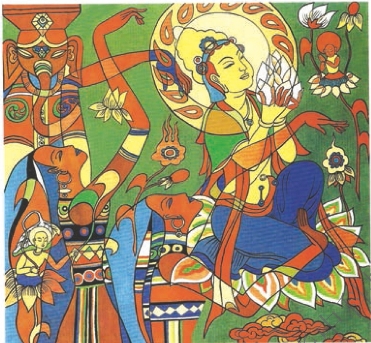

所谓传统色彩,是指一个民族世代相传的、具有鲜明艺术代表性的色彩。以传统色彩作为主题,通过解构传统色彩向传统色彩艺术学习,目的是从传统色彩风格中获取创作灵感。传统色彩典范凝聚着古人对色彩规律探索的经验与智慧,如果将视点移到这些传统色彩上,就会惊奇地发现:我们的祖先在漫长的历史长河中,所创造并沉淀下来的色彩组合与色彩构成教学中的对比与调和规律何等相似。借鉴传统色彩,将本土传统文化和西方色彩构成理念融合起来,引导学生观察那些过去他们曾熟视无睹的色彩搭配,唤起他们对传统色彩的集体无意识,帮助他们认识中国传统色彩的美学特征,可以提升我国现代色彩设计中的精神内涵,从而继承传统为当代设计服务(见图1-104和图1-105)。

图1-105 传统色彩:青海塔尔寺壁画(二)

解析:图1-104和图1-105是位于青海西宁湟中县的藏传佛教塔尔寺壁画,造型狂放,色彩张扬,画风大胆。

中国传统文化中的色彩一向与五行相连,不论是在民间剪纸中,还是在建筑、陶瓷等中都有表现。我们的祖先很早就提出了中国“原色”——“五行五色”说,并形成了中华民族独有的色彩原色观念,所谓“色不过五,五色之变,不可胜观也”。五行,即金、木、水、火、土,并有各自相对应的色彩。图1-106为故宫三大殿中的中和殿,呈现在眼帘上部的是碧蓝色的天空,蓝天下是金黄色的琉璃瓦屋顶,屋顶下是蓝绿色调的斗拱及彩画装饰的屋檐,屋檐下是成排的红色立柱和门窗,整座宫殿坐落在白色的汉白玉台基之上,台基下是暗灰色广场地面砖。我们的祖先在建筑色彩中使用蓝天一黄瓦、蓝绿彩画一红柱门窗两对补色关系,可见古人很早就发现了补色能够互相映衬的视觉残像规律,将其运用在宫殿建筑中造成了强烈的色彩对比,给人以极其鲜明的色彩感染力,体现了中国人的色彩智慧。

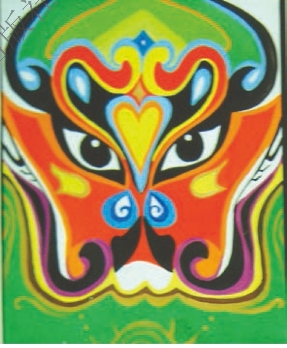

中国京剧脸谱是中国传统文化现象中一个重要的组成部分,有着深厚的文化内蕴。京剧脸谱的色彩中折射着中国传统色彩文化的许多方面,是传统色彩中的杰出代表。中国的京剧脸谱基本上也是利用五色来创作的。京剧脸谱,反映出中国人对色彩的独到理解和偏好,其设色组合具有特定的象征意义。京剧中的角色行当为“生”“旦”“净”“丑”,最初是用于表现人物的社会地位、身份和职业,后来逐渐扩展到表现人物的品德、性格和气质等方面,通过脸谱对剧中人物的善恶、褒贬的评价便一目了然了。中国京剧中的人物造型是非写实的,突出脸谱的装饰性特征,因此脸谱首先要“离形”,就是不拘于现实生活中人脸的自然形态,大胆使用鲜艳的原色,强调夸张对比,以达到鲜明生动、醒目传神的效果。我们在解构京剧脸谱时要侧重于形态的分析,要抓住脸谱的一些局部特征,再运用“离形”手段加以对比色进行夸张变化,从而组织出一幅幅象征国粹精髓的色彩画面。图1-107是学生该课题色彩设计作业,大胆以绿色为底,解构并分解京剧脸谱形态,打散重组,以红绿对比为主色调,构成了具有怪诞空间感的写意画面。

图1-106 传统色彩:故宫中和殿

图1-107 传统色彩:京剧脸谱(2009级刘璐设计图)

中国古典建筑的用色规范(主讲:杨孔兵副教授)

中国戏曲脸谱文化(主讲:朱华欣教授)

设计案例3:解构大师作品

解构大师作品就是借助一些在色彩方面有辉煌成就的艺术大师,解构其著名作品中的典型形象符号与色彩组合,作为主题性的解构色彩再创作的切入点,在与艺术大师作品的对话中,认识艺术大师创作的心路,加入自己的体验与认识,去重构、再创作出新的形象风格。贡布里希说过:“艺术史就是观念史。”一方面,我们要在大师的艺术作品中感受大师的艺术观念;另一方面,又要引导学生以自己的“眼睛”、自己的情感来看待大师的优秀传世作品,鼓励学生表达自己的见解。学生看到直接引起他的注意和兴趣的大师作品,会得到很大的教益,使其从艺术大师作品中认识第二性人文色彩的本质,使色彩的解构研究超越了色彩技术的层面而进入审美的境界。西方的色彩艺术流派从古典到印象再到抽象,出现了许多有影响的大师,而凡·高与蒙德里安是两位最值得反复研究的典型代表。

(1)凡·高。

凡·高是19世纪后期印象派画家的代表人物,其绘画生涯中一些最伟大的作品都是在1885年到1890年这短短的几年时间内完成的。凡·高没有受过正规学院式教育,完全靠自己对绘画创作的兴趣,以疯狂的热情去钻研素描和色彩知识。他通过研读早期印象派、日本浮世绘等色彩艺术作品,用对比的色彩组合,执着描绘其眼中的自然风景,逐渐形成了自己的色彩语言风格。凡·高认为真正的画家是照他们自己感觉到的样子作画的,在他看来色彩自身就表达了某种东西,其笔下的色彩是一种经过感觉“滤过”的色彩,是一种人文色彩。《十四朵向日葵》(见图1-108)是凡·高“向日葵系列”中最成功的作品。画中的向日葵极富有生命力,加之凡·高的卧室墙面刷上了同样黄色的涂料,所以整幅作品在色彩上明度较高。其花瓶的上下色块恰好与墙面、桌面的色彩明暗相对。大面积浅黄色墙衬托了中黄、土黄至熟褐的向日葵花朵及果实,表现出生命的璀璨之美。

(2)蒙德里安。

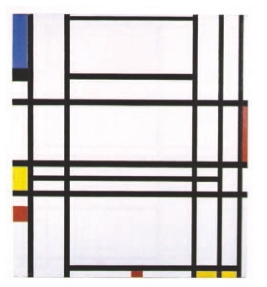

蒙德里安是风格派的代表人物,他受过正规的艺术学院训练,但没有走正统的绘画创作老路,而是创造了自己的风格。蒙德里安的作品本身已经具备当代色彩构成教学中所包含的对比与调和理念,其作品特征在于简洁和抽象,且有很强的视觉冲击力,其抽象已经到了无法再精简的境地。蒙德里安主要是受立体派画家的影响,用色彩三原色和直线作为最基本的元素创作,画作就是采用当时最为时髦的名词“构成”来缀名。在构图上应用水平线和垂直线的结构布置,在分割的块面上只是简单地进行原色平涂,让人充分感受到有比例的分割色彩之美,使画面独具表现力。

红黄蓝的时尚生活哲学(主讲:朱华欣教授)

图1-109和图1-110是蒙德里安著名的《红黄蓝构成》作品。图1-109中,是用纵横黑线以坐标形式交叉分布,其中红色占据了最大的比例,约为全图的2/3,蓝色在面积上处于弱势,与红色形成犄角之态势,从而产生强烈的视觉冲突,而位于整幅画右下角的黄色则是在不动声色中产生了平衡的作用。

图1-108 凡·高《十四朵向日葵》

图1-109 蒙德里安《红黄蓝构成》作品(一)

图1-110 蒙德里安《红黄蓝构成》作品(二)

4.课后思考与展望

色彩对比与调和构成教学模式课题作业设计,自从国外引进以来变化不大,多注重于对知识的传授,而缺乏对色彩构成教学手段再生及设计的创新思路。用传统水粉颜料介质做大量的填色训练,抹杀了学生的审美直觉天性,走进一个传统色彩构成教学思维定式的死胡同。但选用计算机作为色彩表达工具时,又要避免那种没有思想,只是简单地用Photoshop、CorelDRAW等软件在计算机上做旋转变形等计算机技巧处理的事例发生。所以,我们应该在教学前有组织、有选择地设计具有代表性的色与形的课题小项目,对同一物象的采集,因采集人对色彩的理解和认识不一样,也会出现不同的重构效果,这样有目的性地引导学生进行分解、组合、再创造的色彩解构构成创作,培养和提高学生对色彩艺术的鉴赏能力,使学生掌握和运用色彩形式美的法则、规律,丰富和锤炼学生色彩设计的想象力和表现力。色彩解构构成——减光透叠构成色彩课题设计如图1-111所示,色彩解构构成——减光骨格透叠构成色彩课题设计如图1-112所示。

图1-111 色彩解构构成——减光透叠构成色彩课题设计

图1-112 色彩解构构成——减光骨格透叠构成色彩课题设计

有关设计色彩(第2版)的文章

配色的一般规律就是,任何颜色都可以以主色的身份存在,并与其他色相搭配,组合成对比色,互补色,邻近色或其他同类色关系的色彩组合。由此可知,光学混合模式中的次生色就是色彩混合中的原色,因此加法混合与减法混合之间存在相互关系。由于红、绿、蓝和青、洋红、黄互为次生色,因此在12色环中,除原色之外的其余颜色都是三次色。事实上,对比色的视觉对立感仅次于互补色。......

2023-11-17

我们把服饰称为随生命流动的视觉艺术。基于色彩在设计中的广泛应用,囿于课程限制,我们在这里主要针对中外传统特色服饰,围绕展现东方女性柔顺曲美的旗袍、中国古代服饰审美思想的成因等内容,以图片欣赏的方式展示服饰的文化内涵,学习传统特色服饰给当代服饰设计中色彩应用的启发。色彩语言的丰富性使得民族服饰中色彩应用非常广泛,但总体不外乎这两个方面,即淳朴的精神审美和淳朴的视觉审美。......

2023-09-24

1)设计色彩的理念设计色彩与传统绘画性色彩有着内在的必然联系,但研究方式、训练目的各有侧重。因而,设计色彩由于功能和目的完全不同,与绘画色彩在表现上就有着很大的区别。在教学的过程中,尝试对设计色彩与绘画色彩做理论上的分析比较。......

2023-09-24

(一)色彩在家电产品设计中的重要性色彩设计作为现代设计的重要组成部分,在造型设计中起着举足轻重的作用。图3-12家电产品设计(一)图3-13家电产品设计(二)(四)色彩在家电产品设计中的运用苹果公司的成功让我们深深地感受到色彩给产品带来的情感魅力。这都是色彩在产品设计过程中遇到的问题。材质不同,色彩给予人们的感觉效果是完全不同的,这正是产品设计中的色彩运用区别于其他设计的色彩运用的最大不同之处。......

2023-09-24

李成《晴峦萧寺》中国宋代无论是艺术绘画创作还是设计创作,色彩都是必不可少的,学习设计的人一般都有学习绘画的经历,但绘画的色彩训练,与设计的色彩训练有着多方面的差别。例如中国绘画中色彩的使用,在禅宗和道教的影响下,中国宋代的很多画家开始偏好淡彩水墨画,其中色彩的使用就达到了极致的效果。除去对色彩流行趋势的注意,设计师对于大众天生的色彩心理反应的关注也是必不可少的。......

2023-08-23

教学重点探索两种物体间隔排列的规律,感悟“一一对应”的数学思想。教学难点理解不同情况下间隔排列的两种物体数量之间的关系。教学过程一、观察活动,明确“间隔排列”的意义1.画珠子活动,揭示概念。】五、全课总结【设计总评:“间隔排列”是苏教版三年级数学上册安排的探索规律专题教学内容。......

2023-08-11

色彩感受同生活之情不能直接联系,因此把色彩所表现的某种感情倾向称为情调。课题要求从艺术、情感表达的角度入手,发挥色彩的视觉心理作用,借物抒情,尽可能发挥学生的直觉和创造力,表现个人的某种情感画面,从而完成个性化风格的作业。案例分析1:情感的表现根据色彩情感特征,利用色彩关系的综合因素设计一组图,对四至六种情调分别采用不同的表现形式。......

2023-09-24

相关推荐