木氏土司对外拓展始终遵守这样一条规则:不对明王朝直接控制区域用兵,对其他土司、土官控制区域则大胆用兵。木氏土司的对外拓展从东、西、北三个方向进行,贯穿整个明朝时期。元时木氏领有的北胜府、蒗蕖州、永宁州、顺州,明代不再列入木氏土司的行政版图。木氏土司控制区域已是明王朝划定行政区的上百倍。......

2023-09-18

就纳西族与周边民族关系而言,与藏族的历史渊源深远。从整个历史时期来看,藏文化对纳西族地区的影响也是最突出的。由于文化具有相互渗透性,因而纳西族文化也对藏区产生了影响,这可以从民俗文化、农耕技术、语言等方面进行考察。

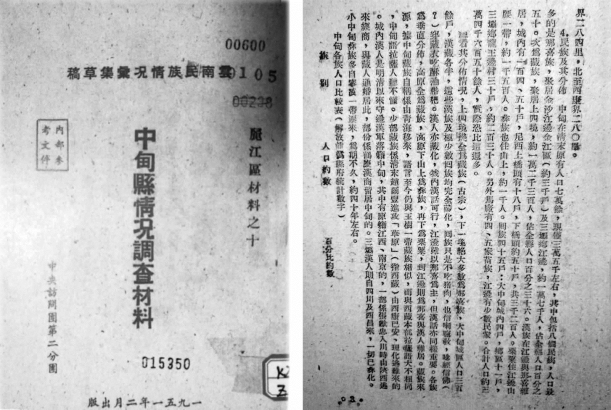

图4-47 1951年调查材料

图片来源:木府提供

首先看纳西族民俗文化对藏区的影响。明代,木氏土司向北拓展,一度控制了昌都以南的巴塘、理塘、稻城的藏区,“徙摩些戍焉”,通过“移民实边”政策,“麽些文化输至吐蕃者亦有之(如食品、礼节多习麽些也)”[15]。民国十七年(1928年)九月,民国政府决定建立西康省,把隶属于云南的中甸、维西、阿敦子(德钦)归西康省,认为此区域内古宗[16]民族很多,而且云南省未能很好地治理。其实这一区域的古宗民族只有5700户,而域内总户数超过了15000户,古宗不及总人口的1/3,“故此区内居民以麽些为主,盖麽些多已汉化,其他民族之融合以麽些为中心也。”对融合于麽些的吐蕃,清代以来称之为“麽些古宗”,他们的服饰、礼仪、习俗多与纳西族相同。“1954年开展民族识别时,有人提到纳西族曾经在甘孜藏族地区最少有五千户以上,这个估计丝毫不过分,尽管现在居住在这一地区的纳西族人数不多。”[17]再从民国时期中甸县人口变化中,也可以看出纳西族对藏区的影响。民国二十一年(1932年),麽些有12884人,古宗有9777人[18];民国二十八年(1939年),麽些有8259人,古宗有8252人[19]。可见,在民国时期的中甸人口中,麽些民族(今纳西族)人口数量超于古宗数量,而且分布于金沙江沿岸、大中甸、小中甸、三坝等地,称为“本地人”,民俗文化的影响可见一斑。任乃强认为:“麽些为康滇间最大民族,亦为最优秀之民族也。”[20]“此开辟康滇间文化之三大动力……以丽江木氏图强,经略附近民族,为第一动力!”[21]元明以来,木氏土司及后来的管理者采用的纳西族军政合一制度——“木瓜”“本孙”制度在康区推行,也是纳西文化对藏区影响的表现。纳西族“木瓜”制度源于古代部落战争,形成于元代。“木”意为“兵”,“瓜”意为“管理”。清代木氏土司在康区衰败,“木瓜没有因为木氏土司的失败而从藏区消失”[22]。如《红坡噶丹羊八景如意宝瓶底簿序》载“噶玛教派木瓜僧迪吉和诺布二人新建本寺……”[23];杜昌丁在《藏行纪程》中载:“碟巴之下有木瓜、神翁、头人等名色。”[24]这些文献中都有“木瓜”官职之记载。“本孙”,“本”意为村寨,“孙”意为管理者或掌控者,是木氏土司在控制区内推行管理村寨的头人制度,它与“木瓜”制度一样延续到1949年。

其次看纳西语在藏区的影响。康南地区以纳西语命名的地名不少。《乡城县地名录》中的“热公”(绛岗),意为纳西族居住之地;《稻城县地名录》中的“巨龙”(绛让),意为纳西族的水沟。中甸是受纳西语影响最深的藏区,在藏语方言中,纳西语借词占相当的比例。小中甸和东旺的藏语中夹杂有很多的纳西话,小中甸的藏民对核桃、蚕豆、玉米、衬衫以及撮箕等物的称呼都借用了纳西语。[25]由于借纳西词不少,形成了康方言区的南路语群中的特殊土语。在中甸境内高寒山区至今还有很多纳西语地名,如大中甸的吾日、洛东、洛茸、吉利古、格都、布伦、阿极、川词、阿日克、古孜莱、白色词等,小中甸的日吕、木鲁古、瓦嘎、吉沙等[26]。纳西语对藏区的影响远不及藏语对纳西族地区的影响,但以上这些事例说明了纳西文化对藏区的影响,在民族杂居区域,民族文化的交融就是相互影响的过程,这也符合推进区域内民族团结和发展的需要。

再看纳西族农耕技术在藏区的传播。明代木氏土司向藏区大量移民,战时为兵,修筑碉楼(在今天白松乡的河谷、山顶都有碉楼遗址);平时开垦造田,自给自足,等等。此方面的内容在前文已经有详细的介绍,这里不再啰唆。

【注释】

[1]麽些,指现在的纳西族。

[2]任乃强著:《西康图经·民俗篇》,南京新亚细亚出版科1933年版,第318页。

[3]任乃强著:《西康图经·民俗篇》,南京新亚细亚出版科1933年版,第325页。

[4]段鹏瑞编:宣统《盐井乡土志·源流》,收入《中国地方志集成·西藏府县志辑》,江苏古籍出版社1995年版,第409页。

[5]方国瑜主编:《云南史料丛刊》(卷十二),云南大学出版社2001年版,第61页。

[6]杨福泉:《明代丽江版〈大藏经〉述略》,《丽江日报》2005年12月17日第2版。

[7]郭大烈、和志武著:《纳西族史》,四川民族出版社1999年版,第326页。

[8](明)徐弘祖撰,朱惠荣校注:《徐霞客游记校注》(下),云南人民出版社1985年版,第1191页。

[9]白郎:《丽江藏传佛教噶玛噶举派的历史考察》,参见《丽江第二届国际东巴艺术节学术研究会论文集》,云南民族出版社2005年版,第367页。

[10]郭大烈、和志武著:《纳西族史》,四川民族出版社1999年版,第328-331页。

[11]房建昌:《〈新修中甸县志稿本〉考证两则》,《中甸县志通讯》1991年第2期。

[12]《西藏佛教史略》及《三世达赖传》,转引自余海波、余嘉华著《木土司与丽江》,云南民族出版社2002年版,第164页。

[13]阿旺钦饶著,鲁绒格丁等译:《木里政教史》(汉译本),四川民族出版社1993年版,第3页。

[14]顾祖禹:《读史方舆纪要》。

[15]方国瑜:《麽些民族考》,白庚胜、和自兴主编:《方国瑜纳西学论集》,民族出版社2008年版,第49页。

[16]“古宗”是滇西北各民族对藏族的一种称谓,纳西语称“古兹”kv33dzɿ21。

[17]格勒编著:《甘孜藏族自治州史话》,四川民族出版社1984年版,第114页。

[18](民国)冯骏纂、和清远修,和泰华、段志诚标点校注:《中甸县志资料汇编》(四),中甸县志编纂委员会1991年印(内部资料),第31页。

[19](民国)段绶滋纂修,和泰华、段志诚标点校注:《中甸县志资料汇编》(三),中甸县志编纂委员会1991年印(内部资料),第44页。

[20]任乃强著:《西康图经·民俗篇》,南京新亚细亚出版科1933年版,第318页。

[21]任乃强著:《西康图经·民俗篇》,南京新亚细亚出版科1933年版,第331页。

[22]赵心愚著:《纳西族与藏族关系史》,四川人民出版社2004年版,第285页。

[23]《红坡噶丹羊八景如意宝瓶底簿序》,瑟格苏郎甲初、西洛嘉措辑录译注:《中甸县志资料汇编》(五),中甸县志编纂委员会1991年印(内部资料),第3页。

[24](清)杜昌丁撰:《藏行纪程》(一卷),世楷堂藏板,光绪二年重印本。

[25]杨福泉:《纳西族与藏族历史关系研究》,民族出版社2005年版,第365页。

[26]潘发生:《明季清初姜岭大战史初探》,《中甸县志通讯》1994年第4期。

有关木府通论(第4卷)的文章

木氏土司对外拓展始终遵守这样一条规则:不对明王朝直接控制区域用兵,对其他土司、土官控制区域则大胆用兵。木氏土司的对外拓展从东、西、北三个方向进行,贯穿整个明朝时期。元时木氏领有的北胜府、蒗蕖州、永宁州、顺州,明代不再列入木氏土司的行政版图。木氏土司控制区域已是明王朝划定行政区的上百倍。......

2023-09-18

木氏土司进行军事扩张的西线是:丽江—石鼓—巨甸—维西—塔城—怒江。那时木氏土司是否全面组织了进攻路线呢?木氏土司、丽江纳西族为这些地方的发展立下了功劳。木氏土司以及丽江先民始终认为,纳西族是中华民族的一个重要组成部分,是其中的一员。木氏土司在滇川藏区域纵横驰骋470年之久,才有了今天纳西族散布在这广袤区域的局面。木府和这些纳西族村落的关系是皮与毛的关系。......

2023-09-18

位于东城区禄米仓胡同东口路北的智化寺,是北京现存的唯一的仍保持着明代建筑风格的佛教寺庙,规模宏大,建筑壮丽,早在1961年被列入全国重点文物保护单位,可见其文物价值之高。这座寺庙有五点颇为世人所注目。一是精美完整的明代建筑艺术群。据考察,智化寺的“京音乐”是唐宋以来的燕乐中鼓吹教坊的一部分,是中国现存最古老的音乐之一。......

2023-12-06

《本草纲目》是我国明朝大医药学家李时珍编著的医药学巨著,在我国人民群众中几乎妇孺皆知。可见李时珍及其《本草纲目》的影响确实巨大。从壮年至晚年,以近30年的时间,终于在1578年编写完成了《本草纲目》这部中国医药学史上的皇皇巨著。《本草纲目》共52卷,记载了1892种药物。《本草纲目》书影《本草纲目》共收载历代经验药方11095个,其中8160个是李时珍亲手搜集的,实用价值很高。《本草纲目》刊行后在国内外均引起普遍重视。......

2023-08-20

崇祯十二年青海蒙古和硕特部南下康区,并先后打败了白利土司和木氏土司,结束了木氏土司在巴塘71年的统治历史。迁徙到巴塘的大部分纳西族则未能回到丽江,成为纳西族与藏族交融的最西北点。......

2023-09-18

实验类型 综合性教学时数 6一、实验目的了解底物浓度对酶活力的影响。这个方程表明当已知Km及V时,酶促反应的速度与底物浓度之间的定量关系。Km值等于酶促反应速度达到最大反应速度一半时所对应的底物浓度,是酶的特征常数之一。测定酶促反应的Km值是酶学研究的一个重要方法。本实验利用胰蛋白酶消化酪蛋白为例,采用Linewaeaver-Burk双倒数作图法测定Km值。......

2023-11-04

明代塘栖乡贤沈楠,家有洛诵楼、独可亭园第。楠单骑诣贼,贼皆面缚悔罪,愿归农。而其直指秦也限例严,酷暑中南北万里,与日争路。妻徐氏早夭,不再娶。正在待命,终因高温劳累,竟一病不起。秦民悲思,士无贤愚共伤之。生死诚有数,亦自有地,独慊慊不获所慕而死耳。由此,我们可知沈楠是1578年7、8月间逝世于陕西耀州府的,时年仅42岁,那么往上再推42年,可推出沈楠生于1536年。故沈楠之生卒年为1536至1578年。长子沈朝焕,字伯含。......

2023-11-01

在明代,库页岛归属奴儿干都司管辖。后人综合考量,论为明代奴儿干都司衙署的遗存,有着较大影响,谭其骧先生主编的《中国历史地图集》第七册亦据此标注。元明易代未久,道路始通,明廷即派员招降辽东的前朝地方大员,和平接受东北,首先建立辽东都司,数十年后又设立了奴儿干都司。奴儿干都司是大明鼎盛时的产物,持续行使管辖权约计25年,除在永乐末年出了些状况,大体稳定,远在海中的库页部族亦在辖区之内。......

2023-08-29

相关推荐