宣统元年,杨思等人在完成学业后,返回北京,任职翰林院编修。据习仲勋同志1998年8月2日写的《回忆杨慎之先生》一文说,他去中央开会时,曾将这首诗面呈毛泽东主席,毛泽东主席看后,称赞说:“有气势,不愧出自翰林之手。”......

2023-11-19

对于《九成宫》,初学者很难写得像,等到写像了又往往举体刻板而不能变通。之所以出现这样的问题,一个重要的原因在于碑刻上的欧体和原汁原味的欧体颇有距离。如果一味地用笔毫模仿刀痕,那只能事倍而功半。要想在笔下惟妙惟肖地传达出欧体的趣味,首先要让自己的眼睛看到真正的欧体。

启功先生有诗句说:“学书别有观碑法,透过刀锋看笔锋。”这句话请千万别等闲视之。如果不是故意想表现碑刻所带来的特殊趣味(如“金石气”),那么“透过刀锋看笔锋”确实是临摹碑刻的不二法门。然而,一个人总是带着他以往的视觉经验来观看事物,如果对前人的墨迹见得太少,那便往往误认刀痕为笔痕了,正如启功先生所说:“如人未曾一见六朝墨迹,非但不能作透过一层观,且将不信字上有刀痕也。”[1]

对于欧体楷书而言,我们见不到墨迹,而只能见到碑刻,那该怎样“透过刀锋看笔锋”呢?我以为,要将欧体楷书碑刻与三方面的墨迹相参照:一是前代及当世的名家墨迹,比如智永的《千字文》墨迹;第二是欧阳询本人的行书墨迹;第三是唐人以欧体所写的经卷。

欧阳询由隋入唐,他的用笔方法和六朝、隋代名家书法息息相通。在其中,现为日本小川氏所收藏的智永《千字文》墨迹尤其值得重视。智永的书法骨气深稳,笔法精熟,有承前启后之功,我们可以从中领悟前代及后代诸多书家的笔法。

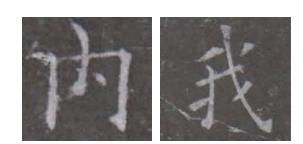

另外,欧阳询的行书墨迹对我们领会欧体楷书笔法极为重要。苏轼说“书法备于正书,溢而为行草”(《论书》),又云“真如立,行如行,草如走”(《书唐氏六家书后》),可见真、行两体之相互贯通处。正如苏轼“真如立,行如行”的比喻,我们如果看到一个人行走的样子,也能由此揣摩他站立时的样子,总比只看他站着的照片要好。一个书法家的楷书和行书一般会有很多相通之处,欧体也不例外。内撅的笔法,峭拔的结体,以及由此带来的险峻森严的审美趣味,在欧阳询的楷书和行书中一以贯之。我们从一个用笔的例子中就可以见到二者的互通性,如图13-1,《九成宫》中有“内”“我”两个字,“内”字的撇和“我”字的竖钩,起笔处皆纵向切笔,和常见的横向起笔有些不同。而这样的写法在《卜商帖》中“如”字“口”旁的竖画、《张翰帖》中“难”字左上方的第二个竖画中皆可见到。

图13-1

经过对比,我们便对这样的点画写法了然于心了。而在有的翻刻本中,这一用笔的细节被忽略了,“内”“我”两个字变成了图13-2这样:

图13-2

由此可见,参照欧阳询的行书墨迹,可以让我们对欧体的楷书笔法有更真切的体会,一些细微之处亦能见得分明。

此外,我们可以看到一些流传下来的经卷,虽然不是欧阳询本人所写的,却是地道的“欧体”,比如图13-3唐人所书《起世经》,一派欧体的风神。还有图13-4日本的《金刚场陀罗尼经》,书写于685年(属于日本的飞鸟时代),作者运用了纯熟的欧体笔法。以此和《九成宫》等碑刻相参照,对我们领会欧体的笔法和结构大有帮助。

图13-3

图13-4

宣统元年,杨思等人在完成学业后,返回北京,任职翰林院编修。据习仲勋同志1998年8月2日写的《回忆杨慎之先生》一文说,他去中央开会时,曾将这首诗面呈毛泽东主席,毛泽东主席看后,称赞说:“有气势,不愧出自翰林之手。”......

2023-11-19

而对于交流输电系统而言,虽然无须结构复杂、造价高昂的换流站,但随着输电距离的增加,由于稳定性和过电压等方面的要求,需要另外设置中间开关站。由此可见,直流输电系统中,换流站的投资比重较大,而交流输电系统中,输电线路的投资占主要部分。譬如,直流输电系统中换流站的结构复杂、造价高、损耗大、运行费用高、可靠性较差。......

2023-06-23

周氏兄弟记叙抒情散文以其出色的艺术成就破除了美文不能用白话的迷信,在中国散文发展史上具有重大里程碑意义。周氏兄弟记叙抒情散文卓越的语言艺术,是一笔宝贵的文学财富,很值得我们从风格学的制高点进行深入探讨和比较。值得指出的是,周作人记叙抒情散文对简练的追求并没有走到晦涩的地步。简洁隽永,正是周作人记叙抒情散文的语言风格。......

2023-11-30

史氏继《春秋》而有作,莫如马、班,马则近于圆而神,班则近于方以智也。《史记》无成法可循,自为创体,且行文通变化,故“圆而神”,《汉书》有成例可依,断代为史,但固守绳墨,故“方以智”。《史记》之“圆而神”与《汉书》之“方以智”主要表现在以下几个方面:......

2023-08-20

(《朱子语类》九四,和版三六页背面,关于《通书》所谓“通微,无不通”之语的解释的延平教诲[89],以及《延平答问》下对于像所谓胸中洒落光风霁月之语的意思的教诲等[90]。)而且,《朱子文集》七八《隆兴府学濂溪先生祠记》最能说明朱子把握的濂溪思想的意义。其成为阴阳、五行、造化之幽深奥妙者固然是此理,成为仁义礼智、刚柔善恶者也是此理。......

2023-11-16

然而在图13-7欧阳询的行书墨迹中,“有”字上方的长横有着巧妙的弯曲,或向下弯,或向上弯,姿态各异。体察了欧体行书点画的行进轨迹之后,我们反观欧体楷书碑刻,原来直来直去的点画也似乎有了微妙的弯曲,被碑刻忽略或被我们眼睛忽略的一些细节由此鲜活起来。图13-8然而,如果我们仔细揣摩欧阳询的墨迹,就会发现用笔路线没有这么烦琐。《梦奠帖》中“随”字的折笔虽然没有明显的凸起,但是我们也能感受到转折时微妙的回收。......

2023-09-18

比较和分类方法就是比较常见的哲学思维方法之一。这种对感性材料进行初步加工的方法就是比较和分类。比较和分类是科学研究中的两种基本的逻辑方法。美国杰出的政治家和科学家本杰明·富兰克林所提出的闪电和摩擦产生的电相同的见解,就是通过对闪电与电火花比较得出的。然而,富兰克林经过反覆的观察、调查和比较,却发现了它们之间存在着12个方面的共同点。......

2023-12-04

TCP/IP是一个协议簇,采用四层结构,在OSI七层级结构模型中的各个层次中分布不同的子协议发挥特定功能;现场总线的通信协议采用了3层结构,见表9-10。目前阶段,将TCP/IP标准协议作为BAS通信网络的核心标准的实现成本较高。而32位和64位的微处理器构成的BAS控制器就能较好地胜任现TCP/IP的能力,因此,在BAS控制器中内嵌和使用TCP/IP就能够构成性价比高和通信确定性好的BAS通信网络架构的解决方案。......

2023-08-29

相关推荐