图3-78加利福尼亚蝴蝶馆2.具有象征意义的仿生建筑师保罗·波特菲斯认为,通过大量文明积累,动物所独有的象征意义使建筑师有可能运用象征性的模仿来表达他的想法和证实共同的价值观。图3-81上海东方艺术中心⑥模仿生物的机体运转,将建筑看成是为实现一定的空间和功能目的而存在的有机组织。......

2023-09-18

1.轴线的概念

《辞海》中关于“轴”的条目释义为“作为中心或枢纽”。轴起着支配作用,轴线是人类构筑与创造秩序的一种手段。《土木建筑工程词典》中对“轴线”一词的解释为:建筑群体或一幢建筑的布局中可分成对称或均衡两部分间的中线,是辅助建筑设计构图中的一种设想线。在建筑群体或单幢建筑中,有时可安排一条以上的轴线,表示布局中的主体或主要部分布置在其两侧的轴线称为“中轴线”。轴线的运用使建筑群或单幢建筑有重心感和均衡感,能够突出建筑群或建筑的主要部分。中轴线两侧的建筑则往往起衬托作用,使中轴线上的主体建筑更突出。

在单体建筑、群体组合、城市空间设计中,轴线往往是一种简捷而明确的构成手段,中、西方传统建筑群体以至城市规划中不乏优秀的实例。中轴对称是中国建筑的优良传统之一。

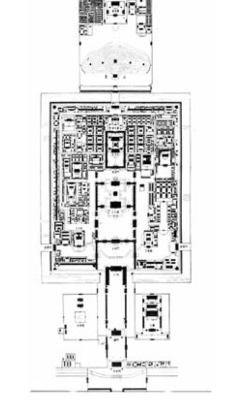

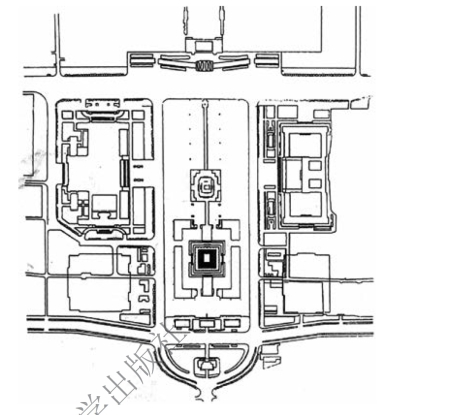

如图3-1所示,严整对称的轴线空间与建筑序列,充分体现了封建统治集团至高无上的皇权和宗法礼制所强调的等级理念、伦理道德、行为规范为一体的思想。图3-2中,天安门广场保持了北京故宫的中轴布局,东西两侧的人民大会堂、革命历史博物馆、国旗基座、人民英雄纪念碑以及毛主席纪念堂,构成了尺度宏大、气势雄伟的政治文化中心。法国古典主义建筑把轴线奉为至尊,在欧洲几何式园林中,轴线更是设计手法的主宰。强调中轴线来自于深厚的民族意念,反映了社会意识和技术组织的统一。轴线是秩序的一个范例,表现出自然界中并不存在的严整的、精确的对称。

图3-1 北京故宫

图3-2 北京天安门广场总平面图

2.轴线的作用

1)定向

由于轴线本质上是线式状态,因此具有长度和方向性,并会沿着轴线的路径引导运动,展示景观。

2)支配

轴线是连接两点或多点的线条或单元,在相似性、多样性建筑形态和组合关系中,轴线是要将一种规划加之于空间,使之起支配作用。轴线的支配作用是建筑中的轴线及其系统一旦确定下来,便对建筑的整体起控制作用,既控制着当前形态要素的整体化,又控制着形态的演化方向和趋势。轴线的控制性还表现在对平面格局的系统控制上,即控制平面格局的生成,实现布局的有序化和条理性。

3)统一

组织空间的轴线能把多个要素组合在一起,形成相互统一的整体,并且常把这些要素与更大的整体联系起来。路易斯·康说:“秩序支持统一。”多要素的集合需要有秩序才能统一,轴线以其理性和秩序成为统一的恰当选择。

3.轴线的形态

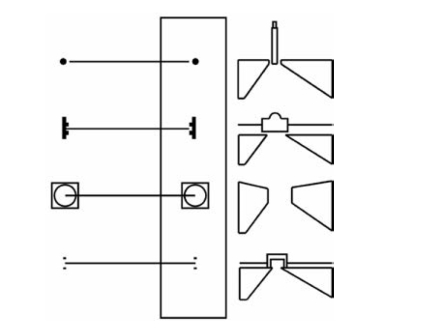

在空间中,人们的活动、注意力、兴趣被轴线的构架所左右,并加以强大的向心力使之沿既定方向形成明确与强烈的导向性序列,这样的轴线是有形的。在空间中,两点、多点暗示着视觉上的连线,或是视觉上的无限延伸,这样的轴线是无形的。轴线是断断续续、若隐若现的,它不是抽象的假设,也不会在建筑竣工后消失。轴线是人类的一种视觉经验、一种规划的手段与方法。在现代建筑设计中,其形态主要有如下六种(见图3-3)。

图3-3 轴线的常用形式

(a)中轴对称;(b)轴线的转折;(c)轴线的呼应;(d)轴线的旋转;(e)曲折的轴线;(f)复合多轴

1)中轴对称

传统的对称构图或明确清晰的轴线强调对称性和向心性。

中轴对称是人们最为熟悉的一种对称形式,是以“中轴线”为基础,两侧施以同形、同量、同色的对称形象,是等形、等量的组合。对称形构成具有稳定、沉静、庄重、严肃、坚实的视觉心理效果和秩序美感。同时,由于其处于一种极端的平衡状态,表现出拘谨、保守、刻板的意味。对称性美学价值的根源在于:制约着大自然的数学规律是自然界中的对称性观念,而创造性艺术家心灵中的对数学观念的直接领会则是艺术中对称的根源,艺术中人体外形的左右对称性这个事实是一种附加的刺激因素。

对称性与轴线是一种人们试图用以领悟与创造秩序、美和完整性的概念。

以中轴线对称的建筑局部出现不完全对称的状态,整个建筑或建筑群在性质上依然是对称的,局部的变异并不会影响全局。轴线构图寻求局部变化,在原本形成对称的建筑中生成鲜明的空间效果。

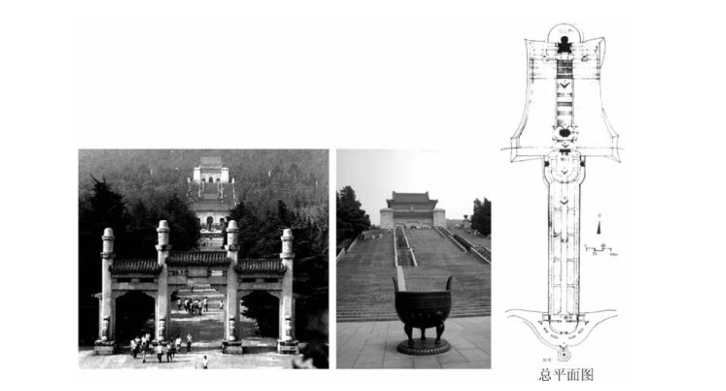

图3-4为南京中山陵,陵园坐北朝南,傍山而筑,由南往北沿中轴线逐渐升高,依次为广场、石坊、墓道、陵门、碑亭、祭亭、灵寝。在空间序列中,从序幕通过开合、刚柔、舒展、急缓的展开,在期待气氛中达到高潮。再回首,极目远望,山河气势恢宏、意境深邃,开创了我国现代纪念性建筑的先例。图3-5为淮安周恩来纪念馆,该建筑采取南北走向的总体轴线,以瞻台、湖石、中心轴岛、纪念馆、广场等形成序列,严谨而庄重,加之建筑造型个性鲜明、细部精致,融传统与现代于一体。

2)轴线的转折

我国古典园林根据不同气候、地形、类型条件,采用轴线的偏折、错位、迂回等灵活手法,一方面使工程建设合乎实际条件而且经济便利,另一方面突出了重视自然美、崇尚意境、追求曲折多变,以及表现“虽由人作、宛自天开”的特点,与西方园林轴线严格对称、均衡布局的几何图案构图和强烈追求形式美的风格迥异。

图3-4 南京中山陵

(吕彦直,1929年)

图3-5 淮安周恩来纪念馆

(齐康,1992年)

通过轴线转折的方式,把城市景观或建筑中的各要素巧妙地贯穿于序列中,也是现代建筑常用的手法之一。

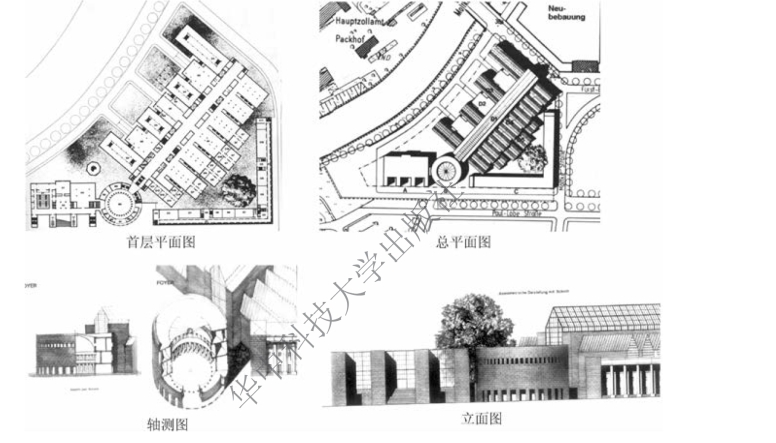

如图3-6所示,该建筑沿袭了启蒙文化的博物馆遗风,入口的圆柱大厅以轴线的转折连接了图书馆的剧场与展厅部分。沿河单体连续的外观,像个巨大的船坞,朝向城市的一面,类似中世纪的建筑物,延续着德国的城市历史。图3-7为圣马可广场,其被誉为欧洲的客厅,经历了长期的改造、增建,虽然建于不同时期,但形成的不规则的“L”形,与轴线的转折、入口广场的两根立柱、东端主体建筑及转角处的方塔结合,使广场的景观在空间中的过渡、主次和联系浑然一体。

图3-6 德国历史博物馆设计竞赛作品

(罗西,1988年)

图3-7 圣马可广场

续图3-7

3)轴线的呼应

除了使建筑空间具有方向感以外,轴线还具有把多个不同形态的空间串联起来的中介作用,使不一致的形体和各种形态的空间和谐共处,建立一种完整、统一的空间秩序。如不规则形的群体布置,为强调其逻辑结构,最有效的方式就是插入轴线。轴线能使建筑群产生秩序感,并使轴线外的建筑活跃起来。

轴线的呼应要充分考虑建筑与环境的和谐关系,顺应环境秩序,主要从宏观城市环境与基地环境两个方面入手。

(1)顺应宏观城市环境

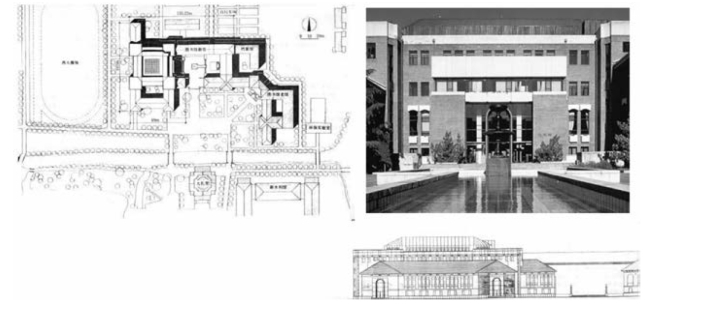

城市是宏观的建筑群,表现出一定形态的城市具有自己内在的秩序、组织结构和布置方式。单栋建筑作为构成城市的细胞,对城市内在秩序的保持有直接影响。每幢新建的房屋都不能是独立偶然的,不能只考虑自身的需要,而应从宏观环境出发,将构成城市机体统一的布局思想贯穿到每一幢建筑中。图3-8中,清华大学图书馆的新馆与老馆及大礼堂的主体地位通过轴线的转折、主体西移,分散了体量,保持了群体的协调,延续了建筑历史文脉。图3-9中,该城市中心的轴线关系由1912年格里芬获奖规划方案所确立。主轴线两侧不完全对称,室外空间尺度的不断变换、车流与人流的明确划分、自然与人工环境相互渗透。长达3.6千米的主轴线以及空间体系中主体建筑的两片曲墙与放射形大道相呼应,形成了体现国家特征的观念。

图3-8 清华大学图书馆新馆

(关肇邺,1991年)

图3-9 堪培拉城市中心

(a)堪培拉中心区;(b)堪培拉议会三角区总平面

建筑设计应从城市宏观环境出发,使城市空间与建筑空间整体统一,并与局部变化有机结合,强调整体统一意味着构成宏观环境的建筑细胞拥有整体的秩序。轴线的宏观环境构思思路表现为以城市脉络为出发点,使建筑形态反映出城市秩序,如城市的网格秩序,城市景观轴线、交通轴、历史轴等,体现建筑生成的有机与有序。图3-10中,一条约3.5千米长的东西轴线和较短的南北轴线相交,结合西南方向的波托马克河的自然景色,形成了气势宏伟、环境优美的首都中心区。东西轴线的东端是以国会山上国会大厦作为对景,而在这两条轴线的交叉点处耸立着的华盛顿纪念碑,控制着整个中心区的空间。

图3-10 美国华盛顿中心区

(2)基地环境

基地环境是建筑的外部空间,直接影响到外部环境的完整及总体环境的品质。建筑可以从基地环境中吸取其脉络精神,形成自身的秩序和结构,基地环境也会因建筑的出现而获得新的形态意义。一个优秀的设计应能在建筑与基地环境之间达到默契,使两者能互相配合,相得益彰。

建筑与基地环境建立联系时可借助一些引发线、对位线、基准线而形成设计轴线,控制建筑图形的生成与演化。基地环境中可以引发轴线的因素主要有基地周围道路中线、相邻建筑或其入口的主轴线、广场轴线、基地附近景观要素或标志物的对景线、视线、自然地形的呼应线等。

轴线充分对位能够更好地相互呼应,寻求和建立建筑间的轴线对位关系,协调形态之间的关系,加强形态的整体性。如图3-11所示,设计者根据基地的特定条件,为了与西馆取得协调,相互呼应,将基地切割成一个等腰三角形和一个直角三角形,通过轴线的关联,组成具有明显特征的建筑平面。东馆的等腰三角形的中轴线与西馆的中轴线相对应,使新建筑成为原有环境的视觉延伸和空间延续,建立了和谐的新环境。

图3-11 华盛顿国家美术馆东馆总平面图

(贝聿铭,1978年)

4)轴线的旋转

与轴线对称严谨、稳定的形式相对应,轴线旋转的建筑群体组合在构图上具有视觉冲击力。旋转产生一种多轴线方向变异,使相互间的对比和冲突大大增强。

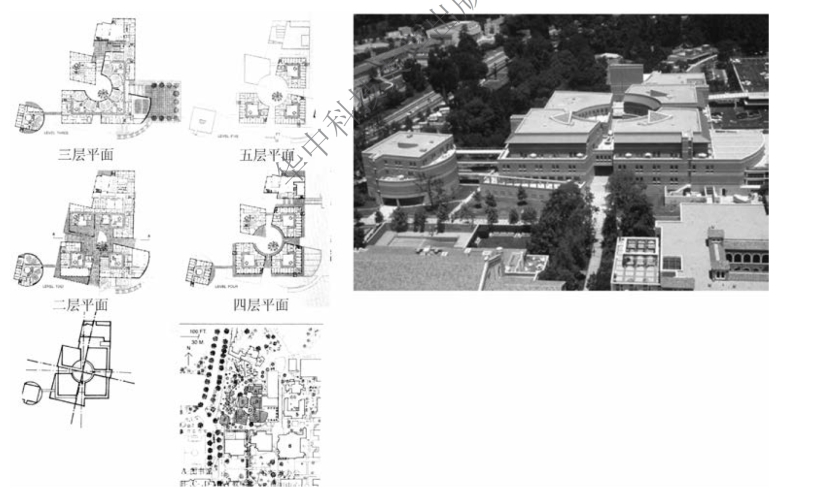

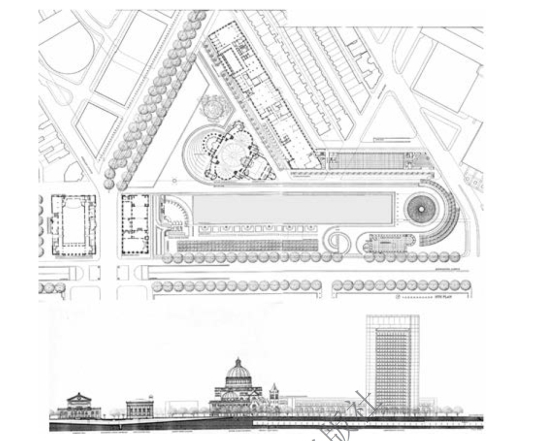

如图3-12所示是在为日本历史名城奈良会议厅举行的国际设计竞赛中获一等奖的矶崎新设计的方案。这个方案通过轴线的旋转,非常自然地将会议厅与总平面融合在一起。图3-13中,学院的总体设计把建筑与环境的结合放在了重要的位置上。设计师十分巧妙地运用轴线控制建筑物的几何形体,并以此建立起了新建筑与原有环境的关系。图3-14中,设计师将圆形国际会议厅、圆形宴会厅的中轴线对位于纪念碑中心,形成一个完整三角形的轴线对应关系,取得新老建筑的协调,既突出建筑主体,又加强了城市设计的整体性,提升了建筑的环境。图3-15中,该建筑兼顾城市与校园两种肌理,设计时运用了两个扭转12.25°的轴线,分别代表城市与校园,形成动态空间。加上白色透空架子的导向,使主轴线无限延伸,加强了空间的动态,辅轴与校园肌理相一致。图3-16中,该研究中心占地7.5公顷,三面邻街,有五座建筑(其中两座为1894年建的圣母教堂,一座为基督教科学辅助楼),通过长204米、宽33米的浅水池,广场起点的圆形喷水池,半圆形的树篱,以及强烈的轴线与周边新旧建筑均匀而协调的布局,组成了一处庄重且具有强烈节奏感的城市节点。

图3-12 奈良会议厅

(矶崎新,1992年)

图3-13 美国加州大学安德森学院

(H.考伯,1995年)

图3-14 埃及开罗国际会议中心

(魏敦山,1988年)

图3-15 俄亥俄州立大学韦克斯纳艺术中心

(P.埃森曼,1989年)

5)曲折的轴线

在单轴线的建筑群体组合中,还有一种不对称的自由或自发的组合方式,建筑的各要素沿轴线采取一种较为均衡但不对称的形式布置或发展。如沿一条道路发展起来的村庄,因为它是沿轴线自由发展起来的,所以极具自然性。在这种情况下,轴线不一定是直线,它可以弯曲、转折,但依旧是控制建筑各要素的关键。

图3-16 波士顿基督教科学研究中心

(贝聿铭)

在非对称的组合方式中,路径与轴线往往区别不大,例如,凯文·林奇把路径定义为“观赏者习惯地、偶然地或者可能沿之移动的通道”,一个理想的移动和组织轴线不仅是为了实际活动,而且是一种象征性的方向,是为了将部分元素单一化,并将多种元素群联系成更大的整体。如图3-17所示,明孝陵的布局打破了传统陵墓建筑轴线对称的严谨形式,运用一条弯曲转折的轴线把陵墓建筑的门、亭、石像生、桥等诸要素结合自然地形有机地贯穿在一起,既达到纪念性的效果,又显得灵活多变,是与环境结合得较好的典型例子。

图3-17 南京明孝陵

6)复合多轴序列

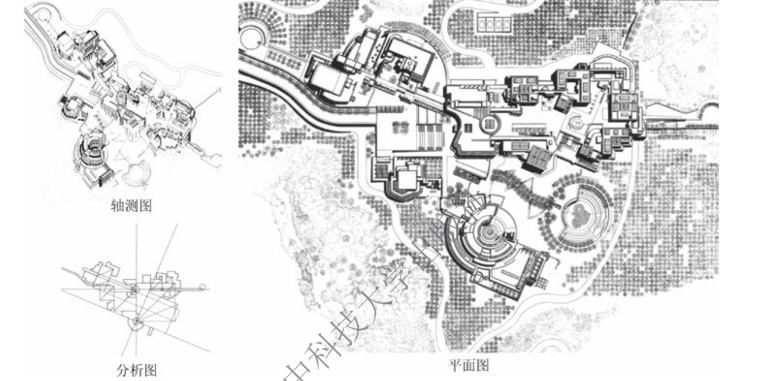

传统建筑中多采用对称轴线,而现代设计中常见灵活、不规则的平面布局,多方向、多体量、多轴线的手法造成了错落有致、纵横交错、变化丰富、生动活泼的艺术效果。多轴线的复合,通过空间的大小、等级、形体的开合、明暗的对比、重复再现、衔接过渡、渗透与层次、引导与暗示等丰富的处理手法,形成变化、连续的动态空间,引导与控制观察者,给予其丰富的空间体验,充分表达设计意图。如图3-18所示,该艺术中心依山而建,掩映在山坡之上,总体布局上有丰富的视觉轴线和室外、半室外空间。

图3-18 洛杉矶盖蒂艺术中心

(R.迈耶,1998年)

4.轴线的起点与结束

由于轴线本身是线性状态,具有无限的长度和两个方向,可以引导人们沿轴线运动和观赏。在一个有界限的空间中,轴线必须以两个端点为其界限,这种为轴线限定两端界限的端点就是沿轴线进行群体组合的“对景”。对景是轴线开始与结束的最常用方法。

轴线的对景可作为视觉延伸的出发点或者接收点,它可以采取以下几种形式。

①由垂直的、线式的要素和集中式建筑形式在空间中建立的点,如塔、碑、雕塑、单幢的点式建筑等。

②垂直面,如对称的建筑立面、正面有前院或类似的室外空间。

③良好的界定空间,通常是集中或有规则的形式。

④视野开阔、深远的门洞。

对景与轴线可以限定一个界限良好的空间,可以组合成一组完整的建筑群体。对景既是一个空间的终结,同时又可能是另一个空间的延续。通过轴线的引导作用,对景可以标志着下一个连续空间的开始。轴线本身就是一种符号性的引导,可以加大空间的外延。中国传统园林建筑中,常用对景的手法来引导人流,转折轴线,暗示空间的延续(见图3-19)。

图3-19 对景

有关建筑形态构成(第4版)的文章

图3-78加利福尼亚蝴蝶馆2.具有象征意义的仿生建筑师保罗·波特菲斯认为,通过大量文明积累,动物所独有的象征意义使建筑师有可能运用象征性的模仿来表达他的想法和证实共同的价值观。图3-81上海东方艺术中心⑥模仿生物的机体运转,将建筑看成是为实现一定的空间和功能目的而存在的有机组织。......

2023-09-18

在构成中,要注意各个点要素之间节奏感的处理,以获得有序的视觉效果。在建筑中,道路交叉处的广场、廊道交汇的门厅或过厅、梁柱的交接处、梁柱与顶棚屋面的交接处等建筑的形体空间汇聚或交接的地方都可看成节点。设计时通常对节点进行加工处理,使之成为赏心悦目的观赏点。点对空间的限定作用详见2.3.2节。......

2023-09-18

即建筑空间物质逻辑问题的研究,是其他造型领域的研究所不能替代的,体现着建筑的自身规律,并且相对稳定。建筑设计是一个整体性物化操作的过程,建筑师必须正确地引导整个过程的进展及价值的取向,同时具备正确的判断力和创造性解决问题的能力。观念决定着建筑生成的方向,思维方式的选择与转换体现出设计者对“问题”的思考与求解方式的选定。......

2023-09-18

人们对20世纪各个年代的建筑作品的评论或贬或褒,因那些建筑大师在建筑理论方面的建树以及造型、空间和创作手法的丰富多样,在新时代建筑史上是达成了共识的。下面将介绍一些流派的代表性作品,以进一步说明流派与造型之间不可分割的关系。5)密斯风格1937年由德赴美的密斯以“少即是多”的理念与建筑哲学,严谨的节点与细部构造,单一的空间造型,实践着钢框架与幕墙玻璃相近似的外观建筑,成为一种典型的时代风格,代表建筑如下。......

2023-09-18

图1-33横滨国际码头的室内混凝土结构1.线的作用建筑形态的线出现在面的边缘、轮廓和面的交界处。建筑平面或立面中的线,可以使建筑形态呈现出艺术的美感。图1-36不同文化中的拱券2.建筑中的直线直线是建筑形态中最基本的也是运用最为普遍的线,面的交接、体的棱、柱子、檐口、屋脊、栏杆、窗格等处处都表现出了最为普遍的直线特征。建筑中的水平线在一定程度上有扩大宽度和降低高度的作用。......

2023-09-18

建筑形态构成中的面通常指建筑的界面。图1-48建筑中的折面几种折面示意图;伊丽莎白大楼;剖面图图1-49曲面的形成曲面有不同的分类方法,一般来说可以分为规则曲面和自由曲面。自由曲面尽管很复杂,但因其承袭了自由曲线的内在特点,表现出奔放的性格和丰富的感情,在抽象型雕塑、自然化或非理性化的建筑创作中较为常见。......

2023-09-18

认识与学习不同的思维方法,将会从不同的思路或角度找到正确的设计方法。徒手画草图是建筑设计的基本功,它的作用是以最简捷的方法表达创作的构思,将各种问题通过图示表现出来。通常在设计过程中,要想在思维碰撞的火花中抓住灵感,画草图是最方便的手段。......

2023-09-18

断裂就是使一个完整的事物折断、开裂。断裂造成整体各部分的分离,但分离的各部分以一定的方式和程度进行联系。图3-227柏林犹太人纪念馆图3-228美国塞龙曼特BEST分销店图3-229罗马某教堂图3-230俄亥俄州立大学韦克斯纳艺术中心图3-231礼堂设计竞赛作品图3-232以色列Holocaust博物馆......

2023-09-18

相关推荐