职业院校教师素质的不断提高是保证其品牌专业建设成长的需求,有提升的潜力和基础。从而以优化的教师队伍推动品牌专业发展,提高教学质量。实施“品牌专业师资队伍提升项目”。由此可见,品牌专业师资队伍建设的关键一环就是造就优秀的专业领军人物。......

2023-08-28

一、实施背景

随着职业教育改革的不断深化,新的职教理念、教学模式、教学方法在高职学院中得以不断探索与实践;尤其是专业的集群式发展,教师目前的职业能力与职业教育教学改革存在较大差距,具体表现在:以专业为单位的教学团队无法适应学院的专业结构优化和布局调整;以学科组为单位的课程持续建设能力不够;以教师个体为单位的针对学生和课程特点的课堂教学驾驭能力不够,这些问题的存在急需提升教师职业能力。

二、实施目标

1.构建校企双师双向交流机制

完善各层次教师培养、评聘和激励机制,构建学院新的师资队伍建设体系,尤其在培养机制上力求新突破。

2.提升教师五项基本能力

通过多层次的师资队伍建设举措,全面提升专业教师包含教育教学能力、专业实践能力、教育科研能力、岗位职业能力和社会服务能力在内的综合素质,使得师资队伍建设更加有效,尤其在专业骨干教师培养上形成特色。

3.实现教师“三化”专业成长

通过教师的五项基本能力建设,最终实现师资团队项目化、教师能力综合化、教师视野国际化。

三、实施过程

(一)推行教师“五项能力”提升,促进教师专业化成长

以“教育教学、专业实践、教育科研、职业岗位、社会服务”五项能力为专业教师培养考核主要内容,实施教师的系统性专业化培养。

1.制定教师专业成长系列制度

为适应近年来学院发展的需要,人事处会同教务处、专业系部等先后制定、修订了《2013—2015年上海交通职业技术学院教师职业能力提升与职业发展规划》《上海交通职业技术学院校企双专业带头人选拔管理办法》《上海交通职业技术学院教学名师管理办法》等7个教师成长管理办法,有效促进了教师从普通教师→骨干教师→专家型教师的专业成长。

2.构建教师专业成长组织体系

在教研组、专业系部、教务处、科研处、人事处等组成的教师专业成长组织架构基础上,2013年学院成立了专业教学指导委员会,同时建立了委员会例会制度,发挥专家和资深教师的决策参谋作用。在专业设置与布局、专业教学方案制定与实施、教材开发与编写、校本课题的立项审查、教学检查与督导等方面,进一步发挥指导与咨询作用,强化教学过程的监控,促进教学质量的提高。教学指导委员会的成立,使专业教师专业成长的组织体系更为完善。

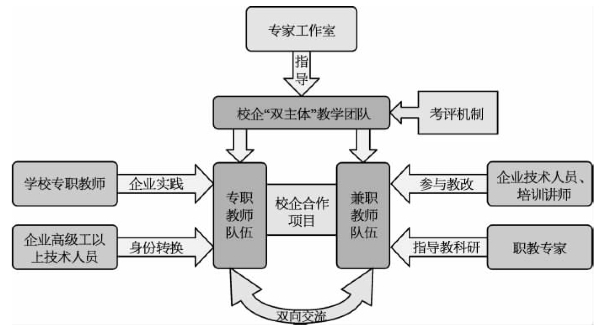

(二)推进校企双师双向,组建校企“双主体”教师队伍

学院紧紧依托上海市企业实践基地,建立校企双师双向交流机制,一是加强教师进企业锻炼,每学期选派专业骨干教师参与企业实践。近两年专任教师进企业实践比例达92.8%;二是选聘企业骨干参加学院教学实践活动,如逐步建立“上海永达”“东昌集团”“交运日红”“邦达隆飞”等企业讲师团,根据专业设置及课程结构的需求吸收25%左右的知名专家、企业技术骨干进课堂,对学生进行技能培养、职业道德教育。以学院与上海永达控股(集团)有限公司建立的教师企业实践基地为例,基地提供了永达福特销售、永达宝诚MINI店、永达别克七宝店、永达奥迪沪南店、永达宝诚浦东店、永达路虎捷豹龙东店、永达东风本田店等8家汽车4S店作为学院教师企业实践基地,学院共选派12名专业骨干教师至基地进行汽车售后服务、机电维修、零部件管理、汽车保险等岗位实践;同时,基地再派出6名企业骨干组建企业讲师团,至学院进行专业课教学与讲座。学院师资队伍构成如图8-5所示。

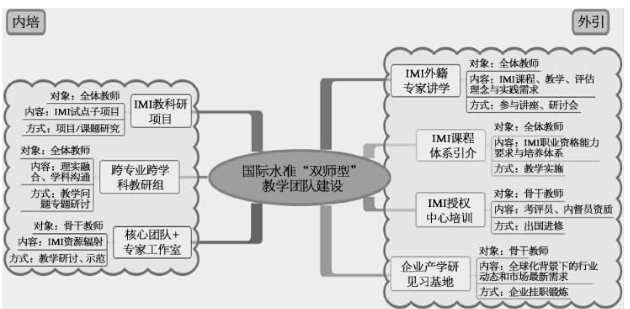

(三)外引内培,推进国际水平“双师”教学团队建设

学院依托国际水平标准项目,积极采用外引内培的方式,逐步提升教学团队的国际水准(图8-6)。一是依托校企合作集团化办学和国际交流平台,定期邀请IMI外籍专家来校讲学,为教学团队注入鲜活的国际基因;二是跨部门组建双师教学团队,以IMI项目为例,组建由文化基础部、德育教研室、汽车工程系老师组成的跨专业跨学科项目团队,通过IMI课程体系引介、IMI教科研项目引进,让教师在教学实施过程中内化国际水平的职业资格能力要求与培养体系;三是实施“教师海外项目”培训工程,近两年依托荷兰STC职业教育集团、荷兰海事大学、中日本自动车短期大学等稳定的海外师资培训基地和合作企业的海外培训中心,分批选送教师接受培训;成功主办首届“2014年名校长暨教师校本培训国际论坛”活动,来自英国、德国、荷兰、芬兰、日本的8位国际友人职业教育专家,以及学院全体教师等共约230人参加论坛活动,围绕《聚焦职业教育内涵建设和质量提升——多元文化背景下的共同关注》这一主题,共同研究和探讨。

图8-5 学院师资队伍构成

图8-6 以IMI试点项目为载体的“双师型”教学团队培养机制

四、实施保障

1.实施教师“五项能力”考核机制

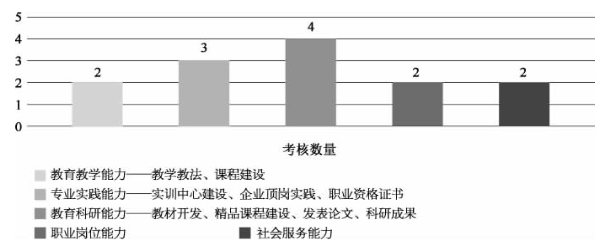

学院以《2013—2015年上海交通职业技术学院教师职业能力提升与职业发展规划》为依据,实施师能提升计划。通过明确能力要求、评价标准、实施举措、考核反馈等主要内容不断完善教师考核评价指标体系与方法。学院对高、中、初各级职称教师分别明确了专业技术职务职责与岗位要求,开发了《上海交通职业技术学院教师(专职、兼职)职业能力提升与职业发展建设任务书》《上海交通职业技术学院教师(专职、兼职)职业能力提升与职业发展登记表》,共开发十三个考核评价项目进行重点考核,使教师考核评价机制有利于主要在五项能力方面出成果、出亮点。同时,学院工会为了动员广大教职员工积极投入“特色院”建设,努力提升“教育教学、专业实践、教育科研、职业岗位、社会服务”五项能力(图8-7),在广大教职员工中开展主题为“提升五大能力,建设特色学院”的主题立功竞赛活动。经过一年的竞赛活动,10位教师获得五大职业能力提升“登高之星”的称号,年度考核中同时被评为“优秀”。

图8-7 学院教师五项职业能力定量考核指标

2.建立团队多元综合绩效考核评价

学院制定的《上海交通职业技术学院教学团队建设项目实施方案(试行)》《企业兼职教师选拔、聘用和管理办法(试行)》《上海交通职业技术学院组织教师进企业调研的若干意见》等一系列文件,以业绩为核心,对双师教学团队建立科学、公平、有效、公正的绩效考评指标体系。双师教学团队考核突破原先以课堂教学为主的考评方式,建立个人评价与团队评价相结合、校内评价与校外评价相结合的评教制度。双师教学团队多元综合绩效考核评价注重个体教学质量、人才培养效果、个人综合职业能力、团队专业建设成效、学生就业能力、团队成员社会服务能力等,绩效考核评价结果与薪酬、职称晋升、评优紧密挂钩,激发双师教学团队成员内在潜力,促进激励机制的良性循环。学院在绩效工资方案实施和落实时,对专业带头人、科研工作、技能大赛带教、大赛获奖奖励等方面都制定相应的标准和措施,对骨干教师、教学名师、名师工作室负责人进行激励考核,坚持多劳多得、绩优酬优的分配原则,向成绩突出的教师倾斜。

五、实施成效

1.师资队伍建设实现校企师资融合

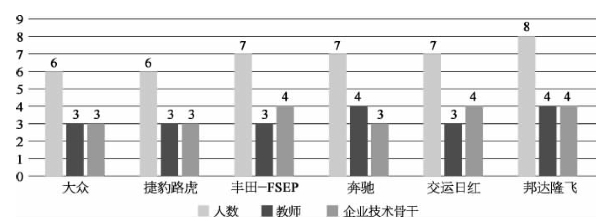

两年重点培养校内专业带头人6名、企业带头人3名,先后建立汽车运用与维修专业“陶巍工作室”、上海交运日红物流专家工作室、杨勇伊船长3个企业工作室等;从企业引入项目、引入人才,汽车运用与维修专业建有奔驰铸星团队、捷豹路虎团队、丰田F-SEP教学团队等,企业技术人员加入团队兼职授课,共同开发与企业技术发展同步的实训教材。目前,校企教学团队由特色院建设前的7个增至9个,行业企业兼职教师由9人增至26人。学院校企双主体教学团队构成如图8-8所示。

图8-8 学院校企双主体教学团队构成

2.师资队伍整体水平与综合能力显著提高

重点培养10名校级名师,其中1人被评为交通运输部职教名师;4人入选上海市名师工作室主持人,2人入选上海市第三期名师基地,1人获世界技能大赛集训优秀教练。骨干教师中,3人荣获“上海市金牌指导教师”称号。“双师型”教师总体比例较建设前增长13.1%,达到94.6%。校企教学团队中,奔驰铸星教学团队获戴姆勒大中华区投资有限公司“优秀教学团队奖”。教师学历、职称、职业资格证书获取增量如图8-9所示。

在国家和上海市教学成果奖评选中,《对接国际标准的汽车技术技能型人才培养创新实践》获2013年(2014年颁奖)上海市级教学成果特等奖、2014年国家教学成果二等奖。“上海交通物流集团化人才培养‘综合技能训练平台’建设与实践”和“上海职教集团绩效评价标准研发与建设”项目,荣获2013年(2014年颁奖)上海市级教学成果二等奖。此外,《汽车发动机系统拆装与维护》《仓储与配送实训教程》2本教材获上海市第三届校本教材展评(三年一度)优秀校本教材,学院被评为优秀组织奖。完成市级以上课题研究8项,公开发表论文26篇,其中核心期刊8篇,获奖11篇。在全国和上海职业院校教师信息化技能大赛上,1名教师获一等奖(全市仅5人)。教师各类获奖增量如图8-10所示。

图8-9 教师学历、职称、职业资格证书获取增量

图8-10 教师各类获奖增量

3.教师国际化视野得以提升

两年中学院秉承“走出去,请进来”的模式,8批14位教师分赴德国、荷兰、英国等国家和地区,学习先进职业教育理念和经验,并在日常教学、教学团队等方面得到应用,4名教师获取英国汽车工业学会IMI国际考评师;邀请2名荷兰STC职业教育集团专家、2名英国诺丁汉中央学院专家至学院进行国际化校本培训,培养了教师的国际化视野,又提高了他们教学的能力。

六、反思与思考

1.专业教师培养重“证”更要重“能”

专业教师培养不能以证论英雄,更要注重教师相关技能的继续培养和持续发展,因此贯彻落实教师企业实践成为必由之路,才能保证教师的双师素养与技术发展和岗位需求同步。

2.专业教师培养重“外”更要重“内”

专业教师培养需要到校外企业参加实践这一点儿毋庸置疑,但面对繁重的教育教学任务,更要充分利用好校内资源。如充分利用校企合作教学团队模式、校本培训等形式,把行业企业的能工巧匠请进来,结合日常教学、教研工作提升双师素养。

3.专业教师培养重“专”更要重“基”

专业教师培养主要面向专业教师,往往将基础课程教师忽略。从教育过程来看,却是基础课程教师最先为学生教学,如果基础课程了解专业情况、行业发展,会更加有利于教学的开展,更有利于后续课程有重点地进行教学,因此基础课程教师更需要了解专业的情况和发展。

有关职业院校品牌专业建设探索与实践的文章

职业院校教师素质的不断提高是保证其品牌专业建设成长的需求,有提升的潜力和基础。从而以优化的教师队伍推动品牌专业发展,提高教学质量。实施“品牌专业师资队伍提升项目”。由此可见,品牌专业师资队伍建设的关键一环就是造就优秀的专业领军人物。......

2023-08-28

专业文化是在长期专业发展的实践中积淀和提炼的、符合职业教育规律的、具有专业特征和时代精神的一切精神和物质财富的总和。职业院校文化体现了校园精神世界的共性,而专业文化则彰显了职业院校精神在专业领域中的个性,专业文化是职业院校文化与专业教育相结合的产物。其次要提炼专业精神,提炼专业精神要以文化为视角,精心打造具有时代特征的“精神”,展示专业自身的核心竞争力。最后要将专业文化建设贯穿于整个教学过程。......

2023-08-28

因为,取得这一称号意味着与传统“博学专业”的绅士身份联系在一起,同时,其知识化的内涵使得专业人员可以取得国家的特许权支持。随着社会发展与技术进步,专业人员的数量与称为专业的职业同步发展。专业设置与划分,总的指导思想是:以就业市场为导向,体现“高职”特色,努力促进职业教育与就业创业教育的紧密结合。......

2023-08-28

本节以汽车营销与服务专业为例展开叙述。随着汽车后市场业态新的变化,校企共同改造了传统的专业核心课程,产生了一批适用于中高职贯通汽车营销与服务专业人才培养的汽车机械检修系统、汽车服务企业管理等8门职业能力项目课程及课程资源;中高职贯通汽车服务企业管理校企合作课程于2014年被上海市教委评为上海市精品课程。......

2023-08-28

产业处于成长期,可以适当扩大专业规模;产业处于成熟期,可以维持现有规模,将主要精力放在专业内涵的深入和拓展上,着力提高人才培养质量;产业处于衰退期,应逐步缩小专业规模,考虑专业转型或者最终取消相应的专业设置。......

2023-08-28

办学思路是指一定时期学校办学的总体想法与打算,是教育思想与教育观念的集中表现。“格乌司原理”对职业院校的办学有很好的启示:职业院校要积极寻找自己的“生态位”实行“错位发展”的战略。......

2023-08-28

为了更有效地培养行业企业需要的高素质技术技能人才,在学习国外的先进经验得到诸多启发的同时,结合我国多年来职业教育校企合作、工学结合教育开展的实际,我们也进行了许多思考。同时制定相关的税收减免政策,通过税收等调节手段,鼓励企业参与职业教育的校企合作。因此,搭建国家各类、各层次教育的“立交桥”,构建国民终身教育体系是当前职业教育发展应该重点思考的问题。......

2023-08-28

相关推荐