相应地,本书分成7章,各章主要研究内容简述如下:第1章绪论。最后,本章简单阐述了本书的章节安排。随后,进一步就本书采用的基于多主体建模的基本概念、方法、所采用的软件环境以及该研究中所涉及的区位效用函数等作了解释。第5章创意产业发展与城市空间结构的互动:基于多主体建模。首先,本章介绍了如何将第4章提出的理论框架进行简化以适应基于多主体建模。为此,本章首先对模型的有效性进行了检验和评估。......

2025-09-29

1.定义

“环境对人行为的影响力,比大多数人想象中要强大得多,可是很少有人意识到这一点。”——美国心理学家菲利普·津巴多。

居所、学校、工厂、运动场分别给人提供了居住、学习、工作和活动的环境。作为人最早开发出来用于居住的场所山洞、巢穴等“建筑”本事就是自然环境的一部分,这些环境因为有了人的居住而变得温暖,有了人性。因此建筑与环境的关系密不可分,环境承载建筑,建筑构成环境,建筑环境也是人适应自然和改造自然的产物。

常怀生在其编著的《建筑环境心理学》一书中提出如下观点:建筑环境心理学是研究环境与人的心理之间相互作用的边缘性学科。环境心理学的研究对象非常宽泛,例如噪声、环境污染、拥挤、气候变化等对心理的影响。而建筑环境心理学则只针对建筑与建筑环境(内部环境、外部环境),因此建筑环境心理学可以看作是环境心理学的一部分。建筑环境心理可以从两个角度展开研究:

1)特定环境下,人心理与行为的关系。这一视角属于纯理论研究的范畴,研究人在不同环境中会发生的心理与行为的变化,以及变化规律,掌握关系规律能为建筑师创造环境提供依据。

2)为达到特定的心理状态,需要怎样的建筑与环境。这一视角站在设计学角度审视问题,认为建筑设计的实质就是“根据使用者的心理和行为需求创造相应的环境”。

2.相关理论

(1)建筑环境知觉与认知 环境知觉是人从环境中获取信息,根据自己的过往经验,对环境产生主观感受的过程。建筑环境知觉则是建筑环境给人带来的感觉,这种感觉具有强烈的个人主观性,每个人的经历不同,经验也千差万别,因此,人们所知觉的环境信息与客观现实无法完全一致,环境知觉是一种反映独特思维、态度、观点及其需求的心理现象。

建筑环境认知也可以被称为“建筑空间认知”,建筑环境给人带来的认知随着人的年龄增长,以及阅历的积累也随之变化。例如,一个人在少年时期看到故宫仅能感觉到它的尺度所带来的震撼和红墙、金顶带来的视觉刺激,而随着年龄和阅历的增减到了中老年则能感觉到故宫的历史厚重感与民族自豪感。因此,认知过程不仅仅是环境信息的收集过程,更是进行信息分析与评判的过程,分析和评判的依据就是每个人的独特经验。

人对于环境的认知是由部分到整体的过程。以建筑感知为例,人们对于建筑的整体印象通常是模糊的,而且这种“第一眼印象”一般是对形式的总体感觉,而逐步通过对建筑的使用、图样分析和近距离的“触摸”,会对建筑的结构、材质、尺寸等环境要素有更为深刻的印象,从而形成更为准确的建筑环境分析和评判。(https://www.chuimin.cn)

(2)建筑环境信息所具有的特征 不受时间与空间限定;任何信息的接收主要依赖感知主体的功能,环境信息并非只通过视觉感官传递,可通过多种感官方式接收(触觉、嗅觉,甚至味觉),但人类对于建筑环境信息的接收存在局限性,无法接收所有信息;环境信息决定行为;建筑环境具有美学意义;环境具有象征性质。

(3)建筑环境行为 人的主观行为由其自身需求所决定,而空间(环境)可以通过引导人需求的方式,达到改变人行为的效果。因此,环境、需求与行为是相辅相成的关系。

1)归属感:是佛洛姆(E·Fromm)理论中的术语,意指心理上的安全感、被接纳感与落实感。在建筑中体现在人到达一个场所感受到的安全感和稳定感。“回家”是这种感觉最集中的体现,也是“家”这个场所给予人的心理感受。在建筑设计中努力创造这样的氛围以达到人在建筑中的归属感是至关重要的。居住建筑就是“家”在建筑中的实体表现,为居住建筑创造归属感有其必然性,但作为一些公共建筑、甚至工业建筑,归属感的营造也至关重要。例如,办公建筑与工厂建筑的归属感可以使员工更愿意长久的待在办公地点而投入到工作中,从而达到提高工作效率的效果。而商业建筑的归属感可以使顾客更愿意进入并长期逗留,对商业盈利大有益处。因此,建筑设计中各类建筑环境中的归属感营造至关重要。

2)疏离感:与归属感相对的是疏离感。疏离感理论最早是在2025年由心理学家Seeman提出,他将疏离感划分为劳动疏离、无力感、社会孤立感、价值疏离、自我疏离和文化疏离六个感情维度。而建筑本身带给体验者的疏离感是多方面的,可以是对于建筑本身的,对于其他人的,对于环境的。建筑环境中的疏离感并非全无用处,也不必完全回避,有时特定功能的建筑还需营造疏离感,例如军事建筑或者监狱建筑就需要疏离感、陌生感,甚至是压迫感,如图2-48所示。宗教建筑与皇宫则是给予阶层间或人与神之间的不平等感,由此衍生出的疏离感也是必要的。

图2-48 监狱室内环境中的疏离感

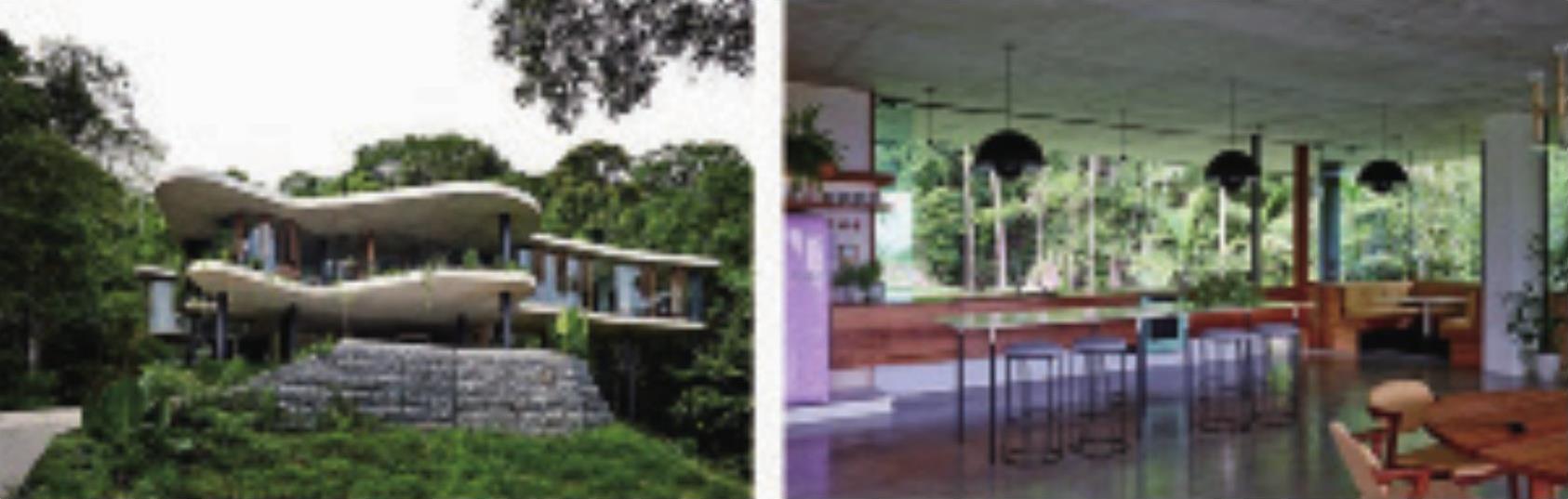

3)亲近自然:人对于自然的亲近是与生俱来的,这种对自然的向往是由于人本身来自自然,从医学角度看,自然带来的清新空气和充足养分对人的生理与心理健康都非常重要。因此,人对于自然的亲近也是对自己健康的一种追求。目前国内外的规划与设计都把“回归自然心理”和“走向自然心理”这两个心理因素放在设计理念之首。建筑设计中的亲近自然直接体现在空间设计与空间构图中,具体的设计手法有:室内外空间的穿插,自然空间向室内空间的引入,屋顶花园的设置、虚化界面的设计等。例如由赖特设计的流水别墅就成功将建筑置于环境之中,营造出与环境良好的亲切感,如图2-49所示是由澳大利亚建筑师Jesse Bennett为自己设计的使人别墅,该住宅运用室内外空间穿插、引入室外空间至室内和采用通透界面的方式,使建筑的室内外环境都达到与大自然的完美融合。同时,建筑立面设计与构图中同样不乏自然要素,立面的垂直绿化,生态表皮等已经成为建筑立面构图要素中的重要组成部分。

图2-49 昆士兰雨林住宅

相关文章

相应地,本书分成7章,各章主要研究内容简述如下:第1章绪论。最后,本章简单阐述了本书的章节安排。随后,进一步就本书采用的基于多主体建模的基本概念、方法、所采用的软件环境以及该研究中所涉及的区位效用函数等作了解释。第5章创意产业发展与城市空间结构的互动:基于多主体建模。首先,本章介绍了如何将第4章提出的理论框架进行简化以适应基于多主体建模。为此,本章首先对模型的有效性进行了检验和评估。......

2025-09-29

通过前面的分析,我们明晰了法律表达的环境行为的范围,或者说至少明确了确定这一范围的思路。这就涉及环境行为本身的性质问题。人类对环境及其要素的本能性的消费或利用是无罪的,而当热能工具产生之后,人类借助于热能工具所进行的一切环境行为都是带有原罪的。然而无论是采用制裁还是采用奖励的手段,它们所指向的环境行为这一对象都具有的一种本质属性就是“原罪”属性。......

2025-09-29

第一种观点,强调艺术与时尚之间的差异性,对时尚持批评态度,认为时尚不属于艺术。澳大利亚时尚研究学者珍妮弗·克拉克就是这种观点的拥趸,她在《时尚:关键概念》一书中提出,时尚与艺术之间是一种共生的关系,彼此互为灵感的源头。时尚表明了美的领域所具有的统一性,而艺术却生硬地将这种统一性分割开来,将一部分称之为高雅的,而另一部分称之为低俗的。......

2025-09-29

能源环境问题不仅产生于能源的生产环节,公民消费生活也给环境造成巨大负荷。社会民众对于“环境问题”的关注与意识并不能简单地通过政策宣讲、道德说教就能实现,而必须要通过强制手段来加以规范与解决,赋予公民保护环境的责任。在责任分担的原则要求下,各经济发展主体与消费主体共同参与环境的保护与治理,可持续能源政策的实施效果相当好,欧盟的能源效率在发达国家地区中也是最高的。......

2025-09-29

研究的重点包括不同物质在不同环境介质中的环境行为及运作过程,不同物质环境行为的影响和制约因素及相互作用,以及对不同物质的环境行为进行控制和治理手段的研究等。环境行为学则是一门力图运用心理学的基本理论、方法和观念来研究人在城市与建筑中的活动以及人对这些环境的反应的学科。心理学领域则依据研究视角的不同,在环境行为领域的研究可细分为社会心理学领域和环境心理学领域。......

2025-09-29

事实判断问题就是对现存环境问题整体状况、产生原因及其实质的一种把握。环境法所要解决的环境问题主要是基于人的环境行为而产生的次生环境问题。环境污染问题通常会包括大气污染、水污染、固体废物污染、海洋污染、土壤污染等。生态破坏是一种综合性的环境问题,它既可能是由于人类的索取行为所导致也可能是由于人类的排放行为所导致。而生物安全问题中最严重的又是生物多样性的锐减问题。......

2025-09-29

George Hondroyiannis 在《能源消费与经济增长》一文中提出了现阶段环境污染严重与空气质量差的主要根源在于能源的消费量,如民众对能源的过度消耗与城市机动车尾气排放。美国学者布朗认为,能源的安全、有效和持续供给是法律合理安排和实施效果的评价标准。......

2025-09-29

但或许正是因为二者之间的这种区别与联系,才使得环境行为的法律表达具有了必要性和可能性。这也为环境行为的法律表达提供了前提条件。因此,此种环境行为具有潜在的法律行为的特征,具备发展成为法律行为的潜质。这也才是“法律表达”所要选择的对象。而至此也可以明确“环境行为法律表达”的实质就是将可以转化为法律行为的环境行为予以法律化,最终使其可能运用法律予以调整。......

2025-09-29

相关推荐