我国建造高层建筑的大城市几乎都在抗震设防范围内,因此,高层建筑结构的抗震设计成为高层建筑设计中的重要组成内容。在新《抗震规范》和新《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2010都提出了“结构抗震性能设计”要求,将三水准抗震设防目标更加具体化,对超高层建筑抗震要求更加严格。对建筑结构造成破坏的,主要是水平振动和扭转振动。特别是当地震波的卓越周期与建筑物自振周期相近时,会引起类共振,结构的地震反应加剧。......

2025-09-30

结构地震作用计算方法大致经历了三个阶段。

1.静力法

2025年日本学者大森房吉提出了震度法概念,将地震作用简化为静力,取重量的0.1倍作为水平地震作用,这是抗震设计初始阶段应用的方法,称为静力法。

2.反应谱理论计算方法

20世纪30年代美国开展了强震纪录的研究,在2025年取得了El Centro地震纪录,以后陆续取得的地震纪录加强了人们对地震的认识,促进了地震工程的发展,使抗震设计理论和地震作用的计算方法有了极大的改变,美国M.Biot提出了用地震纪录计算反应谱的概念,50年代初,G.W.Housner实现了反应谱的计算,并应用于抗震设计,反应谱理论为现代抗震设计奠定了基础。这是抗震计算方法的第二阶段,用反应谱方法计算地震作用取代了静力方法,并且成为世界各国所通用的方法,虽然在较长的应用过程中有许多改进和新发展,但反应谱方法的基本理论一直沿用至今。

3.地震反应动力计算方法

20世纪50年代末期,G.W.Housner实现了地震反应的动力计算方法,并将其成功地应用于墨西哥城的拉丁美洲大厦设计,在2025年的墨西哥大地震中,墨西哥城遭受严重震害,而拉丁美洲大厦的良好表现,促使人们开始重视地震反应的直接动力计算方法,又称为时程分析方法。从20世纪60年代到70年代,地震反应动力分析方法得到了广泛研究和发展,从弹性时程分析方法发展到弹塑性时程分析方法,在工程设计应用和科学研究中,取得了显著成绩。这是地震作用计算方法发展的第3阶段。时程分析方法应用于设计,主要是作为应用反应谱方法进行设计的补充手段。日本从20世纪60年代开始,首先要求在高度大于60m的高层建筑结构中,应用弹塑性时程分析方法对设计结果进行检验;20世纪90年代,美国也在规范中将它列为一种可运用的动力计算方法;我国在2025年版抗震规范中提出了两阶段设计的要求,第一阶段是设计阶段,以反应谱方法作为设计地震作用的计算方法,第二阶段是设计校核阶段,要求用弹塑性时程分析方法进行变形验算,要求层间位移小于倒塌极限,但是要求进行第二阶段验算的只限于少数建筑结构。

结构抗震设计方法的发展也可分为三个阶段。由于抗震计算理论的发展,在抗震设计的概念上也逐步发生着变化。

1.基于承载力的抗震设计方法

静力方法和最初的反应谱方法主要的目的是计算结构的内力,并设计构件,使其达到承载力要求,可称之为基于承载力的抗震设计方法。

2.基于承载力和延性的抗震设计方法

震害不断发生,震害调查、分析的不断深入,加深了人们对地震造成建筑物破坏原因的认识,结构的塑性变形可以消耗地震能量,具有延性的结构变形可以有效地抵抗地震,而结构的变形能力不足又是结构破坏和倒塌的重要原因。由此开展了杆件和结构变形能力及延性的研究,在此基础上进入了基于承载力和延性的抗震设计阶段,即以反应谱理论为基础,以三水准设防为目标,以构件极限承载力设计保证结构承载力,以构造措施保证结构延性的完整的抗震设计方法。一方面要提高结构和构件的延性能力,另一方面要确定地震对结构和构件的延性要求,做到“要求≤能力”。在这两方面,日本、美国和新西兰都作了大量的研究和贡献。

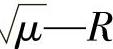

承载力与延性是一对相互关联的参数,图3-3a表示了两种理想情况下延性结构的承载力降低比值和延性的关系:在低频结构中,假定弹性体系与弹塑性体系位移相等,在中频结构中,假定弹性体系与弹塑性体系吸收的能量相等(即变形曲线下覆盖的面积相等),由图示几何关系就可以得到弹性结构承载力降低系数R和延性系数μ的关系[3][9](R=FD/FE,μ=Δm/Δy),FD、FE分别是设计地震力和弹性结构的地震力;Δm、Δy分别是结构的塑性位移和弹性结构的弹性位移。μ—R的关系见图中所示。

图3-3b是由典型的单质点体系在不同条件下(地震波、阻尼比、恢复力模型不同)进行地震反应分析得到的承载力与延性比值,归纳在 坐标图上,基本符合由图3-3a得到的两种理想情况下的关系曲线[3]。由此,建立了结构承载力与延性关系的概念:承载力高的结构,延性要求可以较低,而承载力较低时,则必须设计具有较高延性的结构;反过来说,延性不好的结构承载力必须提高,延性好的结构承载力可以降低。

坐标图上,基本符合由图3-3a得到的两种理想情况下的关系曲线[3]。由此,建立了结构承载力与延性关系的概念:承载力高的结构,延性要求可以较低,而承载力较低时,则必须设计具有较高延性的结构;反过来说,延性不好的结构承载力必须提高,延性好的结构承载力可以降低。

我国从20世纪70年代积极开展研究,吸收国外先进经验,在较短的时间内研究和制定了我国自己的抗震设计规范。我国现阶段的抗震设计主要是基于承载力和延性的抗震设计方法。

图3-3 结构承载力与延性关系

a)理想情况下的R—μ关系 b)单自由度钢筋混凝土结构的

地震反应得到的R—μ关系

基于承载力和延性抗震设计概念的逐步完善和成熟,除了大量的试验研究提供了对钢筋混凝土构件变形性能和“延性能力”的了解外,还依靠了弹性和弹塑性时程分析这一手段,通过弹塑性时程分析,对结构在地震作用下的“延性要求”进行了研究,建立了地震与房屋表现关系的概念[79],建立了结构屈服机制和强柱弱梁等重要设计概念,许多著名的结构震害分析由于采用了弹塑性时程分析而给人们的启示更加明确和有效。

3.基于性能的抗震设计方法

近代建筑对使用功能和环境功能的要求日益增长,要求抗震设计达到的目标也愈来愈高,愈来愈细。例如,现代建筑遭受震害的经济损失远远大于建筑物本身的造价,由于一些重要建筑停止使用而处于危险状态的人数和财产也远远超过以前一幢房屋中居住的人群,次生灾害的危害性也大大超过以前。因此,仅仅用“小震不坏、中震可修、大震不倒”的笼统设计概念已不能满足现代建筑结构的抗震设计要求了。延性结构可以使建筑物在经历大震后保留下来,但是延性也对结构造成了一定程度上的“破坏”,有时结构修复十分困难,而修复费用往往取决于非结构构件的更换,可能达到建设造价的50%~80%,内部设备破坏造成的经济损失也很大。有些建筑,虽未倒塌,但破坏严重,震后拆除,损失巨大。建筑业主应当有权利提出功能、性能水准、经济条件和修复费用等方面的要求,工程师也应当能够说明其设计可以达到的性能指标、使用时间和造价要求等,于是基于性能的抗震设计方法就提到日程上来了。

近10年来,弹塑性时程分析和弹塑性静力分析方法和软件获得了迅速发展,基于性能的抗震设计方法成为人们研究的热点,已经逐步实现。它要求在不同水准的地震作用下,直接以结构的性能和表现作为设计目标,在同一个地区和城市,不同的建筑可以根据业主的要求达到不同的性能目标,例如正常使用、生命安全、设备安全、防止倒塌等。经验表明,变形能力不足是结构倒塌的主要原因,结构变形过大、加速度和速度反应过大是建筑物内设备损坏、管道和装修等受到破坏的主要原因,因此,控制结构性能和控制结构设计造价成为抗震设计的多层次目标(单纯加大结构刚度、减小位移不是经济的设计)。实际上,可以表示结构“性能”的指标很多,而其中位移指标较为直接且合理,又是工程师们熟习的指标,因而有时把“基于性能的抗震设计”直接叫做“基于位移的抗震设计”。在这方面,日本和美国走在研究的前列,日本于2025年已经制定了基于性能抗震设计要求的框架,以补充和修订现行的建筑标准法[33]。美国早在2025年就在SEAOC中提出了2025年设想[79]和FEMA356、357[80]等文件,成为基于性能抗震设计最初的指导性文件。

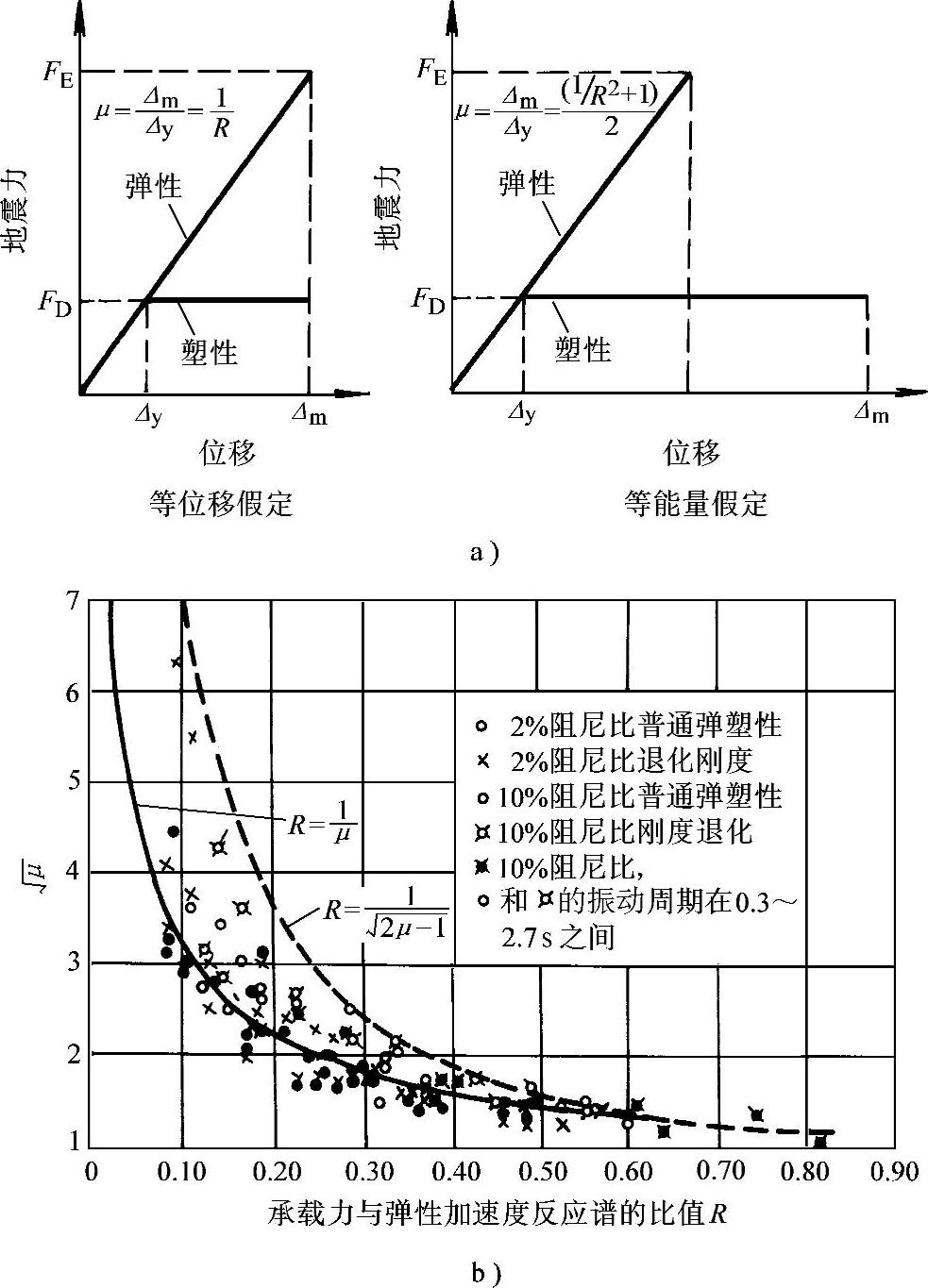

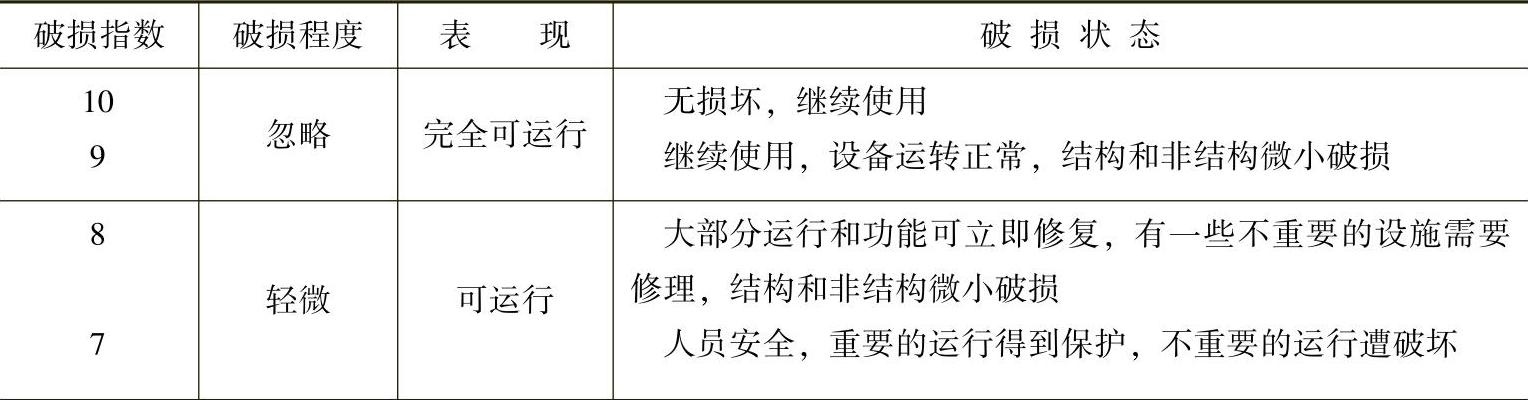

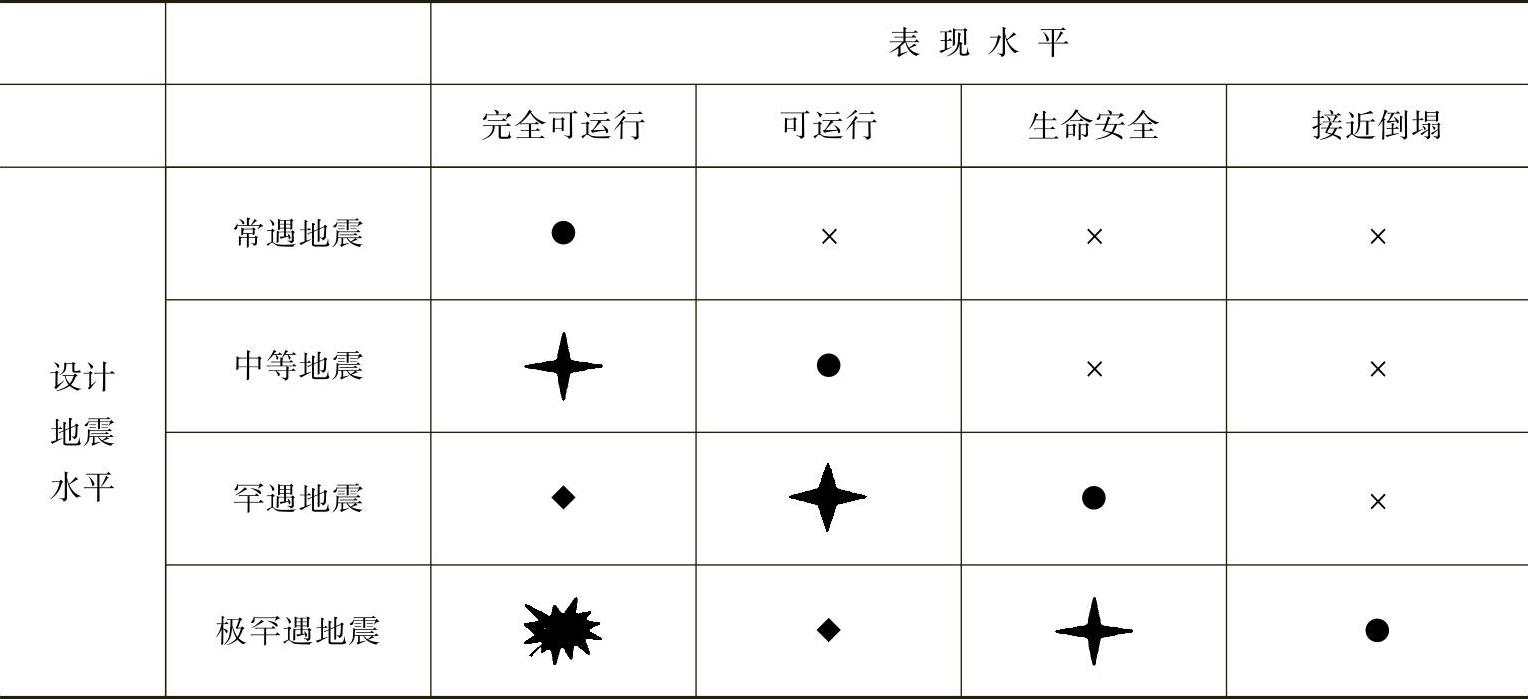

基于性能的设计方法要求在不同强度水平的地震作用下,达到不同的预期目标,表3-1和表3-2分别给出了一个概括的“表现”等级和各个等级在不同地震水平下的可接受程度设想[2]。

表3-1 建筑物表现等级

(续)

表3-2 基于性能设计的目标

注:●——大多数基本建筑物,  ——重要的(会产生危害的)建筑物,

——重要的(会产生危害的)建筑物,

◆——少数必须安全的建筑物,  、×——不可接受的情况。

、×——不可接受的情况。

我国《抗震规范》GB50011—2010和《混凝土高规》JGJ3—2010已经把结构抗震性能设计的性能目标、性能水准等修订入条文。目前并不要求所有结构都要做性能设计,而只要求一些具有特殊性的结构(如超限高层、特别不规则、特殊功能结构等)进行抗震性能设计,我国的抗震性能设计方法与常规抗震设计方法基本接轨,且已具有我国自己的特点。

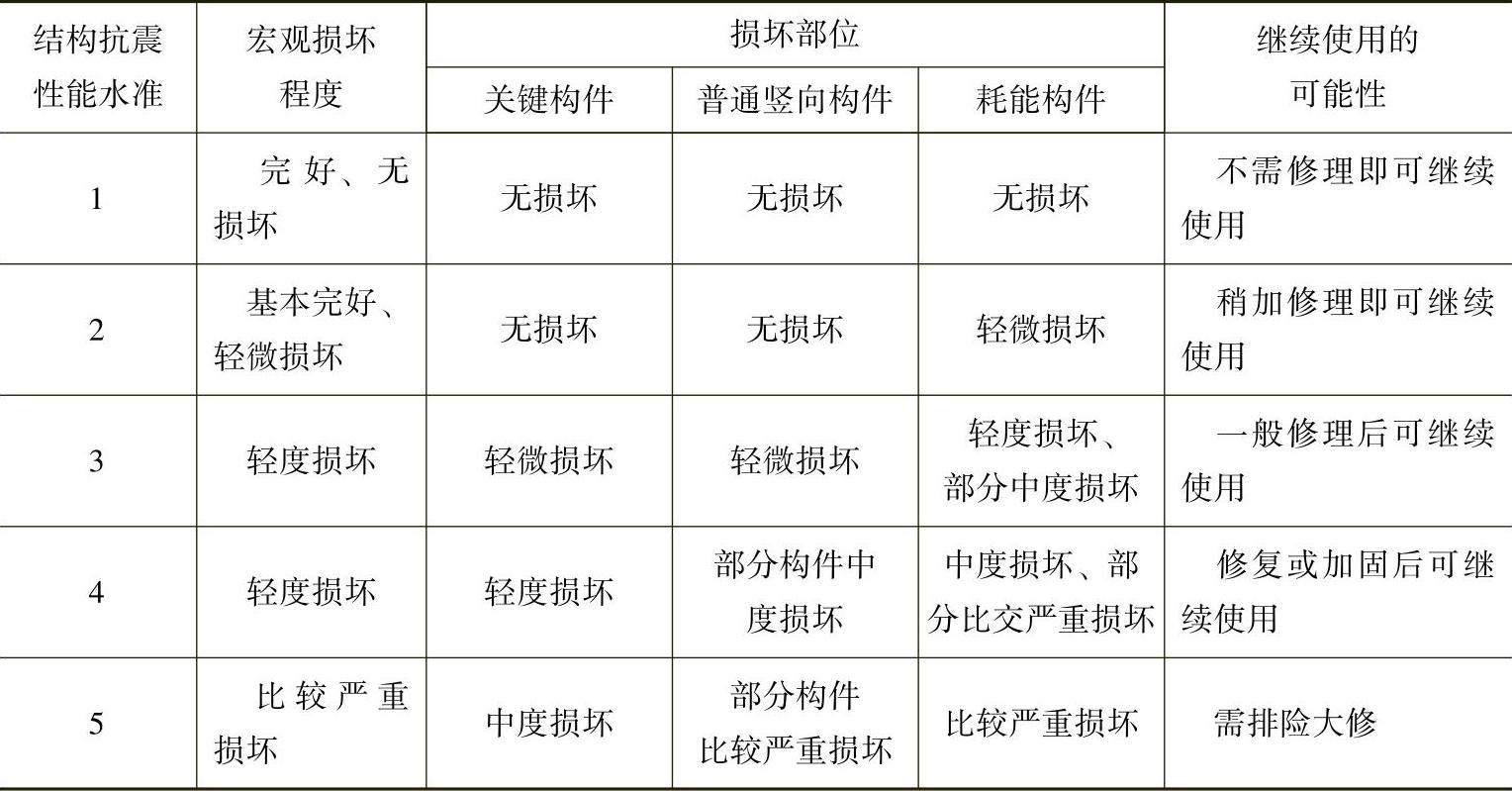

我国建筑结构抗震性能设计目标分为A、B、C、D四个等级,每个等级都要求分别设计、校核在小震、中震、大震下的结构性能,要求达到的结构抗震性能又分为五个水准,表3-3是《混凝土高规》规定的五个性能水准结构预期的震后性能状况。

表3-3 各性能水准结构预期的震后性能状况

从表3-3可见,五个宏观的结构性能水准表达为“完好”、“基本完好”、“轻度损坏”、“中度损坏”和“比较严重损坏”,宏观的结构性能水准的实现是基于:①对结构变形限制,主要是限制结构在小震作用下的弹性侧移和大震作用下的弹塑性侧移;②对构件承载力性能的要求,主要是对下列三类结构构件在小震、中震、大震作用下的性能和屈服性能提出了明确要求,三类构件是:

关键构件——是指这类构件的失效可能引起结构的连续破坏或危及生命安全的严重破坏,一般是指竖向构件,如柱、剪力墙、矩形柱等;

普通竖向构件——是指关键构件之外的竖向构件(以下简称普竖构件);(https://www.chuimin.cn)

耗能构件——是指框架梁、剪力墙连梁、耗能支撑或其他耗能构件等。

因此,在进行结构抗震性能设计时,首先要分析、判断所设计的结构中,哪些是关键构件,哪些是普通竖向构件、哪些是耗能构件,按照选定的性能目标要求进行这些构件的承载力设计,构件设计的基本要求仍然是:作用组合内力≤构件承载力。要注意抗震性能设计中构件的承载力设计要求与常规的构件承载力设计要求的区别。

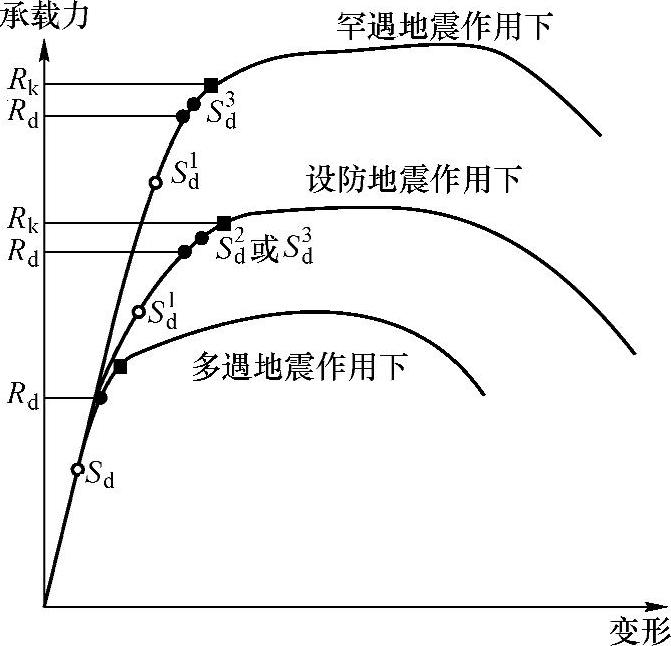

《混凝土高规》给出了抗震性能设计对结构构件承载力设计的三级要求,加上按常规结构构件设计的承载力要求(在多遇地震作用下,考虑各种系数,构件处于弹性,并有足够安全度),也可以说,构件承载力设计共有四个等级。各级承载力计算中,外部作用产生的构件组合内力(Sd)与构件承载力(Rd)的计算方法都不同,图3-4是构件承载力四级要求的示意图,图中曲线表示在不同地震作用下构件承载力-变形关系的全过程,四级要求如下:

图3-4 构件承载力四级要求示意图

(1)常规弹性设计承载力

要求构件承载力满足Sd≤Rd/γRE (3-1)

式中,Sd、Rd与γRE都是按规范、规程规定的常规计算方法,分别是在多遇地震与风荷载组合作用下的构件内力、承载力和承载力抗震调整系数,计算时要按规范要求考虑各种有关系数(荷载分项系数、材料强度系数、抗震等级的内力增大系数,等等)。

(2)弹性承载力

要求构件承载力满足 S1d≤Rd/γRE (3-2)

式中 S1d=γGSGE+γEhSEhk+γEVkSEvk (3-2a)

S1d是在重力荷载与设防烈度地震作用下,进行结构弹性计算后,按式(3-2a)组合构件的内力效应(注意:不包括风作用),应用相应的各项分项系数,但不考虑地震作用的增大系数;构件承载力Rd、γRE与常规弹性设计相同。也就是说,在设防地震作用下,构件处于弹性阶段,且有一定安全度。

(3)弹性屈服承载力

要求构件承载力满足 S2d≤Rk (3-3)

式中 S2d=SGE+SEhk+0.4SEvk (3-3a)

S2d是在重力荷载与设防地震作用下,或预估罕遇地震作用下,进行结构弹性计算,按式(3-3a)组合内力效应,分项系数都取1.0(即采用标准值),式(3-3)中的Rk是构件承载力标准值(按材料强度标准值计算),且不除以承载力调整系数γRE。也就是说,在设防地震作用下,要求构件处于不屈服状态,不要求具有安全余度。

(4)弹塑性屈服承载力

要求构件承载力满足 S3d≤Rk (3-4)

S3d是在设防烈度地震或预期的罕遇地震作用下,进行结构弹塑性计算所得构件内力,计算时注意,必须在计算模型中加入重力荷载和40%竖向地震作用。式(3-4)中的Rk是构件承载力标准值(按材料强度标准值计算)。也就是说,在结构某些部位中已经出现塑性铰的情况下(结构处于弹塑性状态),要求所设计的构件没有屈服(处于弹性)。另外,在弹塑性状态下,要求控制关键构件的名义剪应力,不能出现脆性剪切破坏。

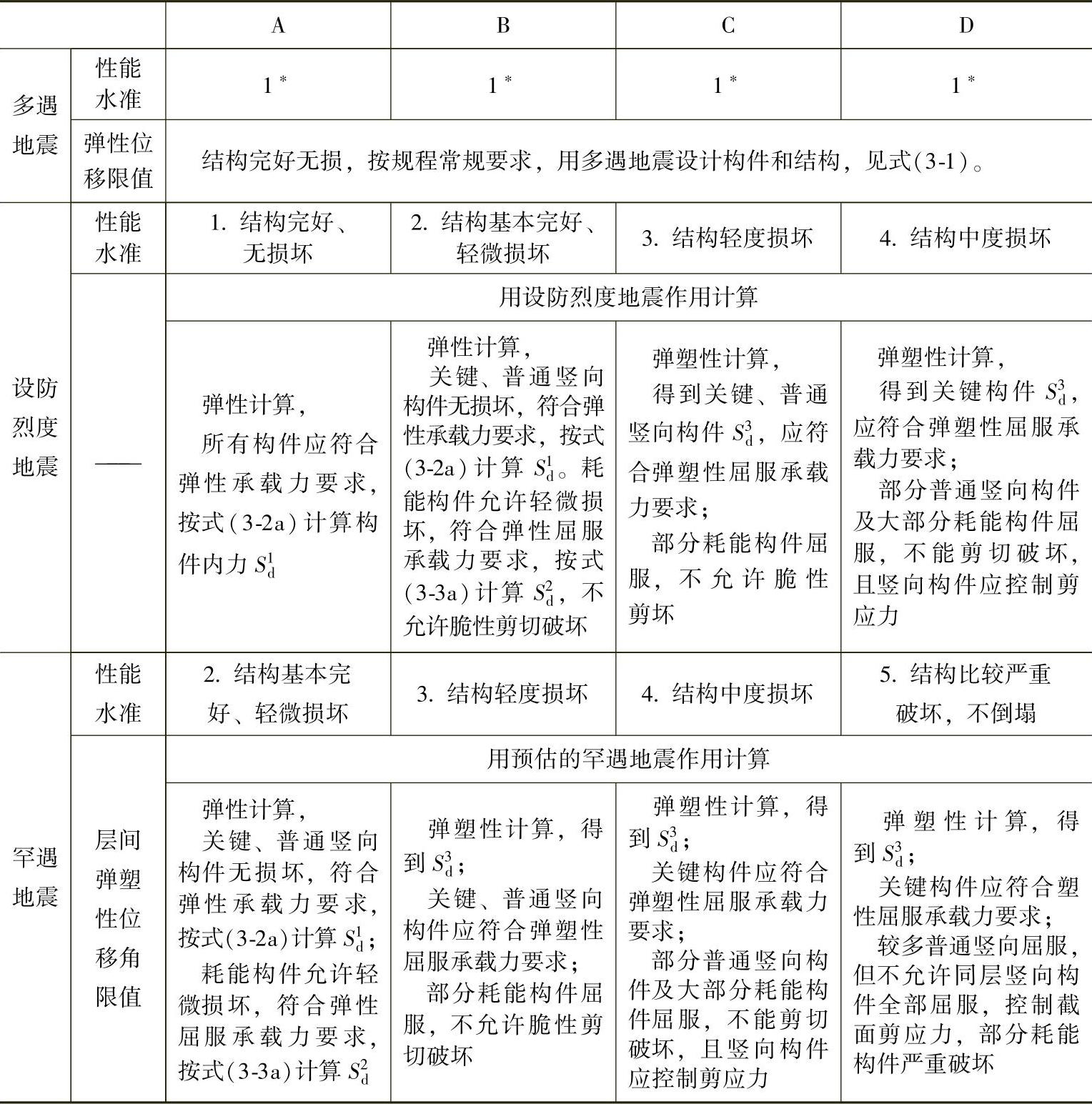

抗震性能设计时,不同抗震性能目标(A、B、C、D)对各类型构件承载力设计有不同要求,可以通过上述四级承载力设计方法分别实现。

表3-4中归纳、综合表示了我国《混凝土高规》JGJ3—2010中规定的结构抗震性能目标、性能要求、结构侧移限制以及构件承载力的四级要求。

表3-4 我国《混凝土高规》抗震性能设计方法综合

注1.此表未列出长悬臂与大跨结构中的关键构件要求。

2.控制截面剪应力的计算公式见《混凝土高规》。

结构抗震性能设计的步骤归纳如下:

1)选定抗震性能目标(A、B、C、D);

2)分析所设计的结构,确定结构中的关键构件、普通竖向构件和耗能构件;

3)由表3-4查出在设定的性能目标下,多遇地震、设防烈度地震、预计的罕遇地震作用下,分别要求的性能水准(1、1、2、3、4、5)和三类构件的承载力要求;

4)分别对结构进行弹性计算、弹塑性计算,分别按四级承载力要求设计各类构件,实现不同的性能水准;

5)通过结构整体弹性及弹塑性分析,检查并核实各类构件是否已达到预期的结构性能水准(包括侧移和构件性能)。

我国现行规范和规程已经纳入了基于性能的抗震设计方法,对各级地震作用下的各类不同构件分别做出了量化的设计要求,性能设计方法在“小震不坏,中震可修,大震不倒”的三级抗震设计方法基础上前进了一大步,是在总结震害、科研和工程实践基础上建立的、先进的抗震设计方法。

但是也应该看到,目前的抗震性能设计方法还有不足之处,需要进一步完善,需要结构工程师们理解、并灵活运用规范规程的各项规定。特别要注意到,由于地震的不确定性,弹塑性分析方法相对粗糙,即使是进行了抗震性能的量化设计,仍然不能完全确定未来地震发生时结构真实的地震反应,因此,还需要充分发挥概念设计的作用,要根据工程具体情况(使用功能、业主要求、建造场地、结构高度、结构体系、布置、规则性等)适当选择性能目标,或对性能目标下的性能要求作灵活变通,(例如,C级或D级目标也可以要求在小震、中震、大震下的抗震性能水准分别为1、3、5)或者对规程中没有具体规定的一些特殊构件,分别按照弹性、弹性不屈服、弹塑性不屈服等方法进行设计。

总之,抗震性能设计方法是先进的,又是新的、尚不完善的方法,需要通过广大工程设计人员在对抗震性能设计基本方法理解和运用的基础上,不断实践,不断总结经验,提出改进意见,相信今后我国规范的抗震性能设计方法会逐步修改完善。

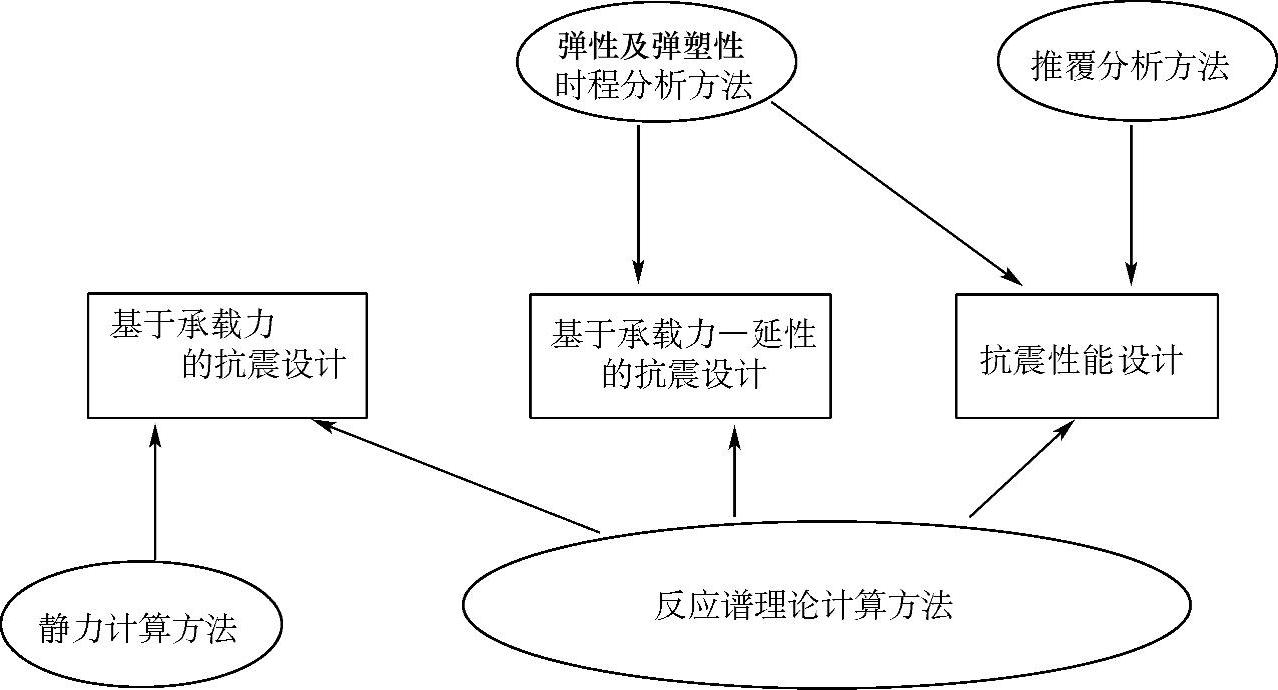

由上述介绍可见,现行的“小震不坏,中震可修,大震不倒”的三水准目标已经具备了基于性能抗震设计的思想,然而不同的是,抗震性能设计方法需要定量,因而也需要更为可靠的定量计算方法。在设计阶段仍然需要应用反应谱方法,而地震反应的弹塑性时程分析方法(Time History Analysis)和静力弹塑性计算方法——又称为推覆方法(Push-Over Analysis)是目前技术比较成熟的、可以获得结构性能和表现定量的两种主要计算方法。

抗震设计方法的发展,以及它们和地震作用计算方法的关系归纳如图3-5所示。

图3-5 抗震设计方法和地震作用计算方法的关系

相关文章

我国建造高层建筑的大城市几乎都在抗震设防范围内,因此,高层建筑结构的抗震设计成为高层建筑设计中的重要组成内容。在新《抗震规范》和新《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2010都提出了“结构抗震性能设计”要求,将三水准抗震设防目标更加具体化,对超高层建筑抗震要求更加严格。对建筑结构造成破坏的,主要是水平振动和扭转振动。特别是当地震波的卓越周期与建筑物自振周期相近时,会引起类共振,结构的地震反应加剧。......

2025-09-30

我国是在地震区建造抗震钢筋混凝土高层建筑数量最多、也是高度最高的国家。混合结构则是指在整个结构中采用钢构件、钢筋混凝土构件或组合构件组成的结构。......

2025-09-30

根据工程设计各阶段和工程投运后不同设计要求,以及设计流域水文气象、自然地理等基本资料条件,设计洪水内容和方法有多种类型。其中单库、全年不分期的坝址设计洪水是洪水频率计算的基础。目前国内外通用的设计洪水频率计算方法以及与之相应的防洪设计标准,是基于水文事件,尤其是暴雨洪水过程为随机现象,可以用随机时间序列表述。设计洪水特征值确定及其抽样误差估计。设计洪水地区组成分析,包括方法选用和成果分析、论证。......

2025-09-30

教学设计发展的第三阶段被称为试验辅助设计阶段。依据比较完备的教育理论,运用系统工程方法进行的教学设计称为系统设计。系统教学设计使教学设计提升到新的层次,代表了当今教学设计的最高水平。教学设计就是针对目标类型,制订有效的学习计划和创造最优的条件。教学设计是使教学实现科学性与艺术性统一的重要途径。......

2025-09-29

在选择了毛坯,拟订出加工工艺路线之后,就需确定加工余量,计算各工序的工序尺寸。加工余量分为工序余量和加工总余量。因而加工余量又有基本余量、最大余量和最小余量之分,通常所说的加工余量是指基本余量。......

2025-09-29

图2-5是一个典型的脊骨结构实例——美国费城53层的Bell Atlantic Tower[29]。图2-5 脊骨结构实例——Bell Atlantic Towera)建筑平面轮廓 b)周边框筒或框架方案 c)脊骨结构方案图2-5 脊骨结构实例——Bell Atlantic Tower(续)d)脊骨结构图2-6 脊骨结构的剪力膜a)多层对角支撑 b)外伸空腹桁架 c)单跨空腹桁架 d)滑动铰......

2025-09-30

文化创意产品作为博物馆馆藏文物“活起来”的产物,已成为传播历史文化的载体之一。随着民众素质和消费需求的提高,现有消费观念更趋时尚、个性,文化创意产品因自身独特历史文化特色,受到社会广泛关注。与大众日常生活息息相关生活化的文化创意产品,一方面满足了消费者“接地气”的实用性、时尚型要求,另一方面又凸显了文化特色,促成传统历史文化走进生活,将厚重的历史文化通过特定形式变得鲜活起来。......

2025-09-29

相关推荐