深化农村新型合作医疗保险制度 将计生服务站确定为推行农村新型合作医疗保险定点单位。县计生局将二胎生育对象造册登记,实行单列跟踪管理。四是实行二胎中途流产、出生死亡责任追究制度。五是实行批准二孩生育对象二胎怀孕一次机会制度。六是实行终止妊娠审批制度。执行国家《关于禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠规定》,落实终止妊娠审批制度。......

2023-08-20

2012年,社会保障制度作为人民群众的“安全网”在神木全面建立。涉及民政部门的社会保障主要是城乡低保、五保、孤儿、医疗救助、临时救助、流浪乞讨人员救助、特殊人群专项救助、老年人保健等,一套为弱势群体服务的社会救助体系已建立。

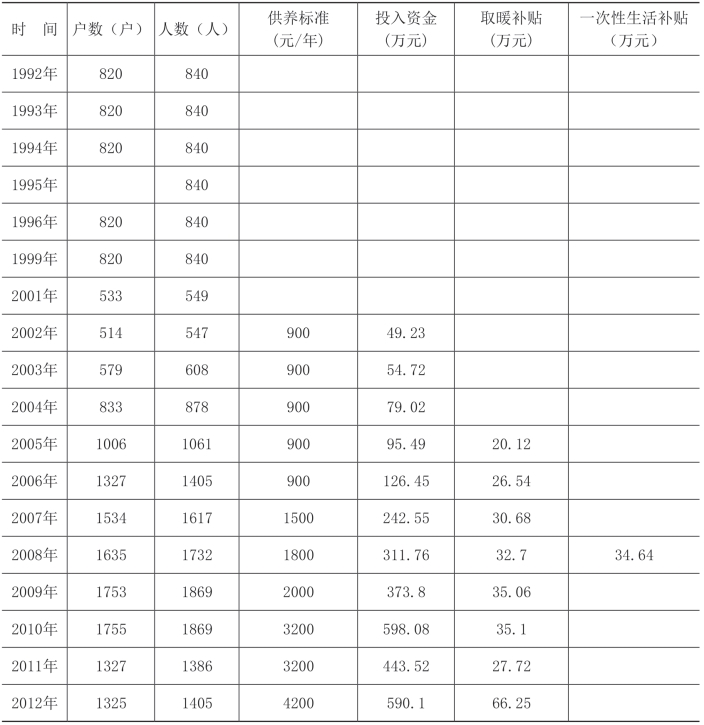

五保供养

五保对象(指在农村居住地的村民中同时符合下列条件的老年人、残疾人或未满16周岁的未成年人:无生活来源又无法定赡养抚养、扶养义务人,或义务人无赡养、抚养、扶养能力的;无劳动能力的)是社会一个特殊困难的群体。五保户的供养形式实施分散供养和集中供养。1992年以后,民政局逐步建立和完善城乡最低生活保障制度。1996年采取两项措施,一是调整城镇特困户(100多人)定补标准,把原来补助额由每月18元增为36元;二是对820户、840名“五保对象”实施村供养、村供自养、村供村养办法。1997年县政府规定“五保对象”供养标准:全年人均细粮180公斤、食油6公斤、洋芋150公斤、蔬菜150公斤、零花钱180元。

2004年,进一步修订完善了社会保障制度,制定出台了《神木县春荒期间救灾工作应急预案》《神木县城市居民最低生活保障暂行办法》《神木县特困群众重大疾病医疗救助暂行办法》等一系列政策,继续实行救灾工作“三项”制度(即困难户干部保扶制度、救灾经费分级负担制度、各级行政首长负责制度),建立了助学制度,县财政投入资金300万元。除对五保、低保、“定供”(对困难户实行定期补助的一种救济办法)外的特困对象1653户3522人实行干部包扶,投入经费60多万元。

2005年,成立了“神木县社会救助工作领导小组”,摸清了困难群众的底子,为各类社会救助提供可靠的依据,农村特困户全部纳入农民低保范畴。

2007年落实新的《五保工作条例》,五保对象实现了“应保尽保”,县财政为所有五保对象交纳合作医疗基金,住院医疗费实行全额报销。同年开始新建神木县中心敬老院,并为永兴、花石崖镇两位白血病患者“献爱心、送温暖”,收捐款52.4万元。2007—2008年为1241名患者支出大病救助金351.85万元;通过县慈善协会对580名贫困大学生实施教育救助,投入资金370万元。

表15-68-18 1992—2012年神木县五保供养情况统计表

城乡低保

1997年,城乡人口、生产、物价、消费、特困户等项目调查结果表明:农村最低生活保障线为每年每人400元,应保对象2320人,人均差补标准金150元,全年共需46.4万元;城镇最低生活保障每年每人840元,有应保对象205人,人均需保障金按600元发放,全年共需12.3万元;城乡每年共需保障金60万元。根据具体情况实施,民政局对城乡110名急需保障对象给予保障,人均每年发放保障金420元。自1998年9月启动以后,实施低标准起步,小范围稳步发展,坚持“应保尽保、阳光施保、动态管理”的原则,实行分类施保、社会化发放的方式,经历了探索、建立制度、全员覆盖、修订办法、持续发展等几个阶段,操作规程逐渐完善,体制机制逐步健全。

表15-68-19 1992—2012年神木县城市低保情况统计表

表15-68-20 1999—2012年神木县农村低保情况统计表

孤儿保障

2010年,给符合收养条件的家庭发放收养证138个,为福利院孤儿登记集体户口26名。综合社会福利院对孤儿采取集中供养、家庭寄养、亲属代养等形式,维护孤残儿童合法权益。2011年,神木县根据国家对孤儿保障的政策,及时全面实施了孤儿养育制度,将孤儿从“五保”和“三无”人员中单独分离出来管理服务。到2012年底,全县分散和集中供养的390名(其中集中供养孤儿26名),分散供养孤儿每人每月享受800元的生活补助,集中供养孤儿每人每月享受1000元的生活补助。两年共下达孤儿生活补助金700.8万元。

医疗救助

2009年,神木县开展医疗救助活动。2011年,救助医疗机构有县医院、开发医院、综合康复医院和惠民医院与中和堂药店和普济堂药店两家药店为“一站式”服务签约定点单位。2009—2012年为4937人发放城乡医疗救助金1365.14万元。

临时救助和特殊人群免费供养

2009年开始,县政府财政每年预算600万元专项资金,另外整合使用低保转入临时救助资金,对因生产生活、子女上学、孤老残病、意外事故及遭受自然灾害事件等困难家庭实施临时救助,解决低保边缘群体的生活困难问题。当年救助标准为城市居民3600元/年·人,农村居民2880元/年·人。2011年,开始实施了特殊人群救助“城乡一体化”政策,救助对象标准统一为3600元/年•人。2012年救助标准提高为5400元/年•人。至2012年底,全县共有特殊人群对象7117人,四年共下达专项救助资金8749.296万元。

2009—2012年,为13880个家庭实施了临时救助,支出救助金5678.37万元(含救助贫困大学生150万元)。

有关神木县志(1987~2012)的文章

深化农村新型合作医疗保险制度 将计生服务站确定为推行农村新型合作医疗保险定点单位。县计生局将二胎生育对象造册登记,实行单列跟踪管理。四是实行二胎中途流产、出生死亡责任追究制度。五是实行批准二孩生育对象二胎怀孕一次机会制度。六是实行终止妊娠审批制度。执行国家《关于禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠规定》,落实终止妊娠审批制度。......

2023-08-20

1987年,神木县的职业学校有尔林兔农业职业中学、农业局负责办的神木农业广播电视学校、县农机站主办的农业机械化学校、县卫生局在20世纪50年代办的神木县卫生学校、县教育局主办的神木县教师进修学校。同年,职教中心获“全国职业教育先进单位”称号。5月被教育部评为全国首批德育教育实验基地。......

2023-08-20

1991年是农村广播电视事业进一步发展的一年。6月25日至27日,榆林地区行政公署在神木县召开了广播电视现场会。榆林地区行署副专员赵兴国、地委宣传部部长王效佑、各县广播电视局负责人参加了会议。会议要求各乡镇积极行动,采取措施,尽快恢复农村有线广播。1995年5月,县上机构改革,县广播电视局更名为广播电视管理站,由政府工作部门变为县政府直属事业机构。至此,神木县调频广播的固定接收群众超过5万人。......

2023-08-20

不仅如此,奥巴马政府还对新能源、信息和互联网、生物医药、空间、海洋五大新兴产业的发展提出了具体的政策措施。美国大力推进新能源产业发展之前,以影响经济发展为由,拒绝在《京都议定书》上签字。积极推进温室气体排放,也为美国新能源技术与产业发展创造国际市场。......

2023-11-27

现代企业制度框架体系初步确立。二是部分国有中小企业通过产权制度改革,改制为集体所有制企业,如中心粮站、外贸公司等。三是乡镇企业在发展过程中产生了新的集体所有制企业。1995—1998年,全县工商企业改制过程中,神木县玻璃厂等中小企业做了一些探索。......

2023-08-20

日益活跃的建筑业已成为神木县国民经济的支柱产业之一。而神木县部分建筑企业因规模小、资质水平偏低,资金、技术、职工素质等因素影响了企业的市场竞争力,导致企业生产能力不足,经济效益出现大幅下滑。该建材集团的成立标志着神木县建材产业的发展由分散走向联合,步入了规模化、集团化、集约化发展轨道。......

2023-08-20

通过实施工业转型升级和可再生能源等相关规划,统筹制订产业、财税、金融、人才等扶持政策,积极促进我国光伏产业健康发展。实施差异化政策,引导多晶硅等产业向西部地区转移。加强对光伏产品质量标准符合性的行业管理,避免劣质产品流入市场。推动企业加强光伏产品回收。......

2023-06-22

相关技术已经过相当长时间的研究与发展,有一些智能监测报警系统成功应用,许多理论、方法与应用可以借鉴,以下分别阐述。可见,IMZ-RS400系列智能监控软件抽象了现实中一些场合的异常模式,针对这些模式设计报警机制。中国科学院深圳先进技术研究院智能仿生研究中心研究开发的智能监控功能较IMZ-RS400系统软件又有了进步[130]。对于人的行为精确识别与理解还有待研究与开发。......

2023-06-16

相关推荐